Прогнозирование обеспеченности зерноперерабатывающих предприятий Красноярского края зерном основных злаковых культур

Автор: Янова М.А., Росляков Ю.Ф., Шаропатова А.В., Куприна М.Н.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Пищевая биотехнология

Статья в выпуске: 1 (103) т.87, 2025 года.

Бесплатный доступ

Для обоснования рационального размещения новых производственных предприятий зерноперерабатывающей отрасли в Красноярском крае разработана многомерная статистическая модель, позволяющая рассчитать прогнозные значения количественно-качественных показателей зерна в различных природно-климатических зонах региона. При проведении численного эксперимента доказано, что исследованные показатели имеют различные количественно-качественные значения по зонам Красноярского края и при замене значений получаются разные результаты по обеспеченности зерноперерабатывающих предприятий зерновым сырьем, учитывая их специализацию. Комплексная оценка зернового сырья для зерноперерабатывающих производств, с помощью разработанной многомерной статистической модели позволяет прогнозировать рациональное размещение в регионе производственных предприятий по выпуску новых видов муки, крупы и других зернопродуктов, с учетом показателей качества имеющегося сырья и производственной базы. В основу расчетов многомерной статистической модели положено использование метода парных сравнений и ранжирование степени соответствия количества и качества зерна, производимого в различных зонах Красноярского края, характеристикам зерноперерабатывающих предприятий этих зон: производительности и коэффициенту использования производственных мощностей. Использование метода парных сравнений доказывает целесообразность группировки количественно-качественных показателей по зонам, так как специализация основных зерноперерабатывающих заводов Красноярского края между собой различаются больше, чем внутри зон. Модель позволяет оценить в статике и динамике обеспеченность зерноперерабатывающих предприятий зерновым сырьем, коэффициент использования производственных мощностей внутри каждой зоны. Приведенный в статье метод позволяет прогнозировать рациональное размещение в Красноярском крае предприятий зерноперерабатывающей отрасли, с учетом характеристик имеющихся в регионе мукомольных, крупяных заводов, количественно-качественных характеристик зерна основных злаковых культур, а также соответствия между ними.

Зерно злаковых культур, прогнозирование, моделирование, количественно-качественные показатели зерна, зерноперерабатывающие предприятия, рациональное размещение

Короткий адрес: https://sciup.org/140309696

IDR: 140309696 | УДК: 664.65 | DOI: 10.20914/2310-1202-2025-1-70-76

Текст научной статьи Прогнозирование обеспеченности зерноперерабатывающих предприятий Красноярского края зерном основных злаковых культур

Внедрение прогрессивных технологических процессов при переработке зерна в современных условиях повышает эффективность использования сырья в зерноперерабатывающей промышленности. При этом обеспечение мукомольных и крупяных предприятий качественным зерном основных злаковых культур имеет большое значение для технологического процесса [1–5].

Стремительный прогресс научных вычислений с применением методов математического моделирования играет ключевую роль в пищевой индустрии, в таких областях как зерноперерабатывающая промышленность и очевиден потенциальный вклад разработанных моделей во многих других направлениях [3, 9, 12]. Учитывая низкий уровень использования производственных мощностей зерноперерабатывающих предприятий в Красноярском крае, эффективность использования сырья из основных злаковых культур имеет важное хозяйственное значение [7, 8, 10, 11, 16]. Технологические свойства зерна влияют на процесс его переработки и качество получаемой из него продукции, это следует учитывать при выборе направления использования сырья [6, 13–15].

При прогнозировании обеспеченности зерноперерабатывающих предприятий сырьем совершенствование методологии математической оценки количественно-качественных показателей перерабатываемого сырья заключается в исследовании потенциальных свойств зерна: физикохимических свойств, а также анализе технологий производства, учитывающих минимальное количество параметров [3, 11, 17, 19].

Анализ современных технологий зерноперерабатывающих производств, их технической поддержки и обеспеченности качественным сырьем важен с точки зрения возможности и целесообразности создания современных эффективных систем промышленного производства и переработки зерна основных злаковых культур в продукты питания [12, 13, 18, 20].

Цель работы – разработка математической модели для прогнозирования обеспеченности мукомольных и крупяных предприятий Красноярского края зерном основных злаковых культур.

Материалы и методы

В ходе численного эксперимента проведена оценка соответствия имеющихся мощностей переработки зерна в муку и крупу в различных зонах Красноярского края потребностям производителей зерна на двух уровнях:

– статистическом (по определенным статистическим данным);

– динамическом (по фактическим данным функционирования системы).

Механизм моделирования включает ранжирование степени соответствия агрегатных моделей: <культура (пшеница, ячмень, овес)/зона (центральная, западная, восточная, южная, северная) > – < пищевая цель переработки (мука, крупа) > с использованием метода парных сравнений; расчет фактического индекса обеспечения региона (группы зон) по характеристикам имеющейся производственной базы; расчет оптимального с точки зрения статистических моделей культур индекса обеспеченности по видам перерабатывающего оборудования для регионов [3].

Известна статическая модель структуры формирования количественно-качественных показателей по зерновым культурам с привязкой к региональным условиям [9], настоящие исследования дополнены данными по наличию производственных мощностей предприятий по переработке зерна, а также прогнозом изменения количественных и качественных параметров производства зерна (с фильтрацией данных и выделением трендов, построением доверительных интервалов для средних значений параметров на уровне районов и зон края).

В результате реализации данного подхода были поставлены две задачи:

– прямая задача: насколько существующие в зоне мощности (отдельно по муке и крупе) соответствуют количеству произведенного зерна в зоне;

– обратная задача: для существующего уровня производства зерна (с учетом имеющихся тенденций развития) определить необходимую производительность зерноперерабатывающих производств и их размещение в пределах зоны.

Отметим, что несмотря на кажущуюся простоту оценки соответствия по равенству производительностей суммарных по видам производства и переработки зерна, как первая, так и вторая задачи осложняются наличием неопределенных и случайных факторов.

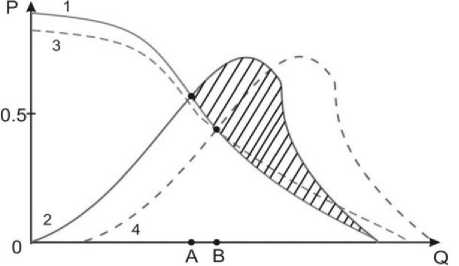

Например, можно вести расчеты по среднему значению, или по наибольшему возможному, или по наиболее вероятному объему производства, суммарному в данной зоне (с возможным учетом притока сырья на переработку из соседних зон). Оценка соответствия мощностей мукомольных предприятий возможным поставкам сырья показано на примере предприятий западной зоны Красноярского края (рисунок 1).

Рисунок 1. Соответствие мощности по выпуску муки объему поставок зерна, тыс. тонн: 1 – объем производства муки; 2 – объем производства зерна; 3 – прогнозируемый объем производства муки; 4 – прогнозируемый объем производства зерна

Figure 1. Correspondence of flour production capacity to the volume of grain supplies, thousand tons: 1 – flour production volume; 2 – grain production volume; 3 – projected flour production volume; 4 – projected grain production volume

На рисунке 1 показано соответствие мощности по выпуску муки Ачинского зерноперерабатывающего комбината (1) объему поставок зерна (2) из Ужурского и Назаровского районов Красноярского края (западная зона).

Динамическая модель функционирования системы «сельхозтоваропроизводитель» – «зерноперерабатывающие предприятия» подчинена параметрам количества и качества производимого в сельскохозяйственных предприятиях сырья для зерноперерабатывающих производств, параметрам зерноперерабатывающих предприятий, находящихся в зоне доступности и, что не менее важно, степени соответствия первых двух параметров между собой. Таким образом, выделяем две группы параметров (назовем их первичными x и вторичными y), а третью группу составляют параметры соответствия между x и y, которую обозначим через z и назовем потенциальной интенсивностью возможных потоков x→y, которая в зависимости от дополнительных параметров (расстояние, скорость доставки, время, стоимость переработки, стоимость хранения, цена реализации) преобразуется в матрицу интенсивных переходов из x в y, обозначим ее через axy .

Учитывая, что для реальной функционирующей системы параметры y зафиксированы, а параметры x определяются полностью начальным состоянием зерновых потоков x(0), можно упростить модель функционирования и представить ее в виде системы уравнений Колмогорова – Чапмена:

dP ( t ) = atp ( t ) , (1)

P ( 0 ) = E , (2)

где входной вектор x(t), представляющий собой стационарный Марковский процесс x(t) (принимает значения их множества состояний S), задается неявно через матрицу переходных вероятностей:

P ( t ) = { P ( t ) }

P ( t ) = Px ( t ) = ^ y j = x 0 “ .

Решением системы уравнений К-Ч является:

P ( t ) = exp ( At ) (4) где x – заявки ЗТ, y – заявки ЗП; t – время (в сутках) от начала уборочного периода до окончания послеуборочной обработки зерна, t = 0; 100.

Между x и y могут существовать отношения нескольких видов:

– партнерские, в виде долгосрочных договоров на поставку – переработку фиксированного (или ориентированного) объема зерна определенного (в диапазоне) качества;

– случайное обслуживание (при возможности приема на переработку со стороны ЗП, – сигнал y; при возможности поставки со стороны ЗТ – сигнал x, при условии соответствия сигнала x сигналу y).

Входной сигнал (вектор х) представляет Марковский процесс x(t) со множеством возможных состояний S. Он связан с выходным сигналом y(t) посредством матрицы переходных вероятностей (3).. Поэтому, учитывая, что наибольший интерес представляют стационарные режимы динамики функционирования системы ЗТ-ЗП, будем моделировать не x(t)→y(t), а опосредованно – через матрицу Pxy , в виде системы уравнений К-Ч (1)–(2). Учитывая, что вектор y(t) характеризуется значительно большей стационарностью и эргодичностью по сравнению с x(t), главную роль в этой системе играют устойчивые распределения стационарных вероятностей { P } . При этом дифференциальные уравнения (1) приходят к однорядному виду:

ATP x = 0,

где AT – транспонированная матрица перехода A = { a xy } марковского процесса x. Значения ее элементов в конкретных момент t зависит от текущего состояния системы {x(t), y(t)}

1, если x e A ( условие договора ) ;

a r xy , если y e Bx ( условие "входа" ) ;

“ / \ / \ Гусловие Л

- p ( x ) - a S ( x ) , если y ~ x ;

V 7 U ^ "выхода" )

0, при всех остальных случаях

Условие «входа» заключается в наличии свободной мощности зерноперерабатывающего предприятия (ЗП) для принятия дополнительных заказов (вне условия «договора»); условие «выхода» – это поступление сигнала от сельхозтоваропроизводителей (ЗТ) (вне условия «договора»).

Тогда стационарная составляющая динамической модели принимает вид:

' P i = 1;

Z P y + ZP y a ryx = ( p ( x ) + a S ( x ) ) P x ; (7)

^ x e Ay в котором первое равенство определяет условие нормирования, а второе выражает баланс между возможностью приема зерна на обработку и возможным получением зерна от зернопроизводителей зон края.

Эта модель была реализована для пяти зон края отдельно для переработки зерна на муку (з→м), зерна на крупу (з→к) и зерна на комбикорм (з→кмб).

g ( x ) ;

• { R = r xy } ; (8)

S ( X ) = Z r xy .

Модель позволяет определить потери вследствие несоответствия сельхозтоваропроизводителей – зерноперерабатывающему предприятию (ЗТ→ ЗП). Введено понятие условной вероятности потерь

„ s • ( x ) - s ( x )

в = S • ( x ) • (9)

и полной вероятности потерь в YPP, (10)

xeS где S – множество возможных событий системы (x, y).

Для простоты иллюстраций рассмотрим малую систему с двумя сельхозтоваропроизводителями (ЗТ) и одним зерноперерабатывающим предприятием (ЗП). Множество возможных событий будет задаваться следующим множеством подмножеств:

XY = { x i = { 0 } ;

x 2 = { 1 v 2 } ;

x 3 = { 3 } ; (11)

x 4 = { 1&2 } ;

x 5 = { ( 1&3 ) v ( 2&3 ) } ;

x6 = { 1&2&3 }

Здесь под 1 и 2 обозначены заявки от ЗТ 1 и ЗТ 2, а под 3 – возможность принятия этих заявок от ЗП 3.

Тогда система принимает вид:

2 aP = P2P 3;

2aP + 2 P + P = ( 2 a + 1 ) P 2;

( 2 a + 1 ) P 3 = P 5;

( 2 a + 2 ) P4 = aP 2 + P 6;

( a + 2 ) P5 = aP 2 + 2 aP + 2 P 6;

3 P = 2 aP 4 + aP

Без учета нормирующего условия одним из решений этой системы является:

P = 5 a 2 + 7a + 3;

P2 = 6 a 3 + 11a 2 + 6a;

P 3

P 4

= 3 a 2 + 4a 3 ;

= 2 a 4 + 4a 3 + 3a 2 ;

P5 = 8 a 4 + 1Oa 3 + 3a 2 ;

P6 = 4 a 5 + 6a 4 + 3a 3

Отсюда в = 0,5; вб = 1; в = в = в3 = в4 = 0.

Тогда общая вероятность потерь заказов на обработку зерна в этой системе:

1,5 a 2 + 8 a 3 + 10 a 4 + 4 a5

3 + 13 a + 25 a 2 + 27 a 3 + 16 a 4 + 4 a5

Даже для потока с малой интенсивностью со средним значением 1 заявка в сутки (весь интервал времени взят 60 суток) получаем в = 0,27 , то есть почти 1/3 не может быть реализована, следовательно 0,27 – это доля того объема зерна, который по своим параметрам может быть обработан на этих мощностях данного завода.

Рассчитанная многомерная статистическая модель, в основу которой положен метод парных сравнений количественно-качественных показателей сырья и производственных характеристик зерноперерабатывающих предприятий, показывала оптимальное соответствие показателей производства и поставок сырья мукомольным предприятиям и их производственной мощности в западной зоне Красноярского края. В остальных зонах нет соответствия между объемом и качеством зерна, который по своим параметрам может быть обработан на мощностях зерноперерабатывающих заводов регионов.

Заключение

Оценка в статике и динамике обеспеченности наиболее востребованными мощностями внутри каждой земледельческой зоны Красноярского края позволила спрогнозировать размещение в регионе производственных предприятий зерноперерабатывающей отрасли с учетом формирования количественно-качественных характеристик сырья. Согласно проведенным расчетам, целесообразным является строительство мукомольных предприятий мощностью 100 тонн в сутки на границе центральной и западной зон и в южной зоне крае мощностью 50 тонн в сутки. Основные потоки сырья оптимального качества для крупяной промышленности расположены в восточной зоне и на юге Красноярского края, способные обеспечить сырьем новые крупяные заводы производительностью 50 тонн в сутки.

Таким образом, разработанный механизм прогнозирования обеспеченности мукомольных и крупяных предприятий Красноярского края зерном основных злаковых культур, позволил обосновать размещение в регионе производственных предприятий по выпуску новых видов муки и крупы с учетом имеющегося сырья и производственной базы.