Программно-целевое планирование в управлении развитием социально-культурной сферы в Российской Федерации

Автор: Козлов Андрей Владимирович, Маковий Надежда Феодосьевна

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Актуальные проблемы социально-экономического развития общества, пути их решения

Статья в выпуске: 4 (8), 2014 года.

Бесплатный доступ

Основополагающими программно-плановыми документами, обеспечивающими достижение приоритетов и целей государственной политики в социально-культурной сфере России, являются государственные программы, которые включают в себя федеральные целевые программы и подпрограммы. В статье рассматриваются особенности применения программно-целевого планирования к процессам разработки и реализации программы любого уровня, подходы к оценке ее социально-экономической эффективности с учетом специфики социально-культурной сферы.

Социально-культурная сфера, программно-целевое планирование, государственные программы, федеральные целевые программы, априорная и апостериорная эффективности

Короткий адрес: https://sciup.org/140129095

IDR: 140129095

Текст научной статьи Программно-целевое планирование в управлении развитием социально-культурной сферы в Российской Федерации

Социально-культурная сфера играет важнейшую роль в жизни современного общества. Направленная на удовлетворение социально-культурных потребностей человека данная сфера оказывает непосредственное влияние на качество человеческого капитала, которое определяется здоровьем, образованием, духовным развитием, безопасностью жизнедеятельности человека, то есть факторами, непосредственно формирующимися в социально-культурной сфере. Человеческий капитал, в свою очередь, является одним из ключевых факторов социально-экономического развития организации, региона, страны в целом. В этой связи решение масштабных социально-экономических задач без должного внимания к социально-культурной сфере является проблематичным.

Руководство Российской Федерации развитие социально-культурной сферы рассматривает в качестве ключевой составляющей социально-экономического развития страны. Следует отметить, что такой основополагающий документ, определяющий приоритетные направления и задачи социально-экономического развития России, как Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., в большей степени посвящен именно улучшению состояния социально-культурной сферы.

Развитие социально-культурной сферы происходит в результате управления данным процессом со стороны федеральных, региональных, муниципальных органов исполнительной власти, руководства отдельных организаций (предприятий), реализующих политику развития этой сферы соответствующего уровня.

Важную роль в управлении развитием социально-культурной сферы играет программно-целевое планирование (ПЦП), что обусловлено высокой эффективностью применения метода ПЦП в решении сложных проблем различного характера (политических, научно-технических, социальных, экономических, экологических, военных и др.). Как правило, решение таких проблем в инерционном режиме функционирования и развития программируемой системы невозможно и требу- ет проведения комплекса взаимосвязанных и взаимообусловленных мер с привлечением различных ресурсных источников [1].

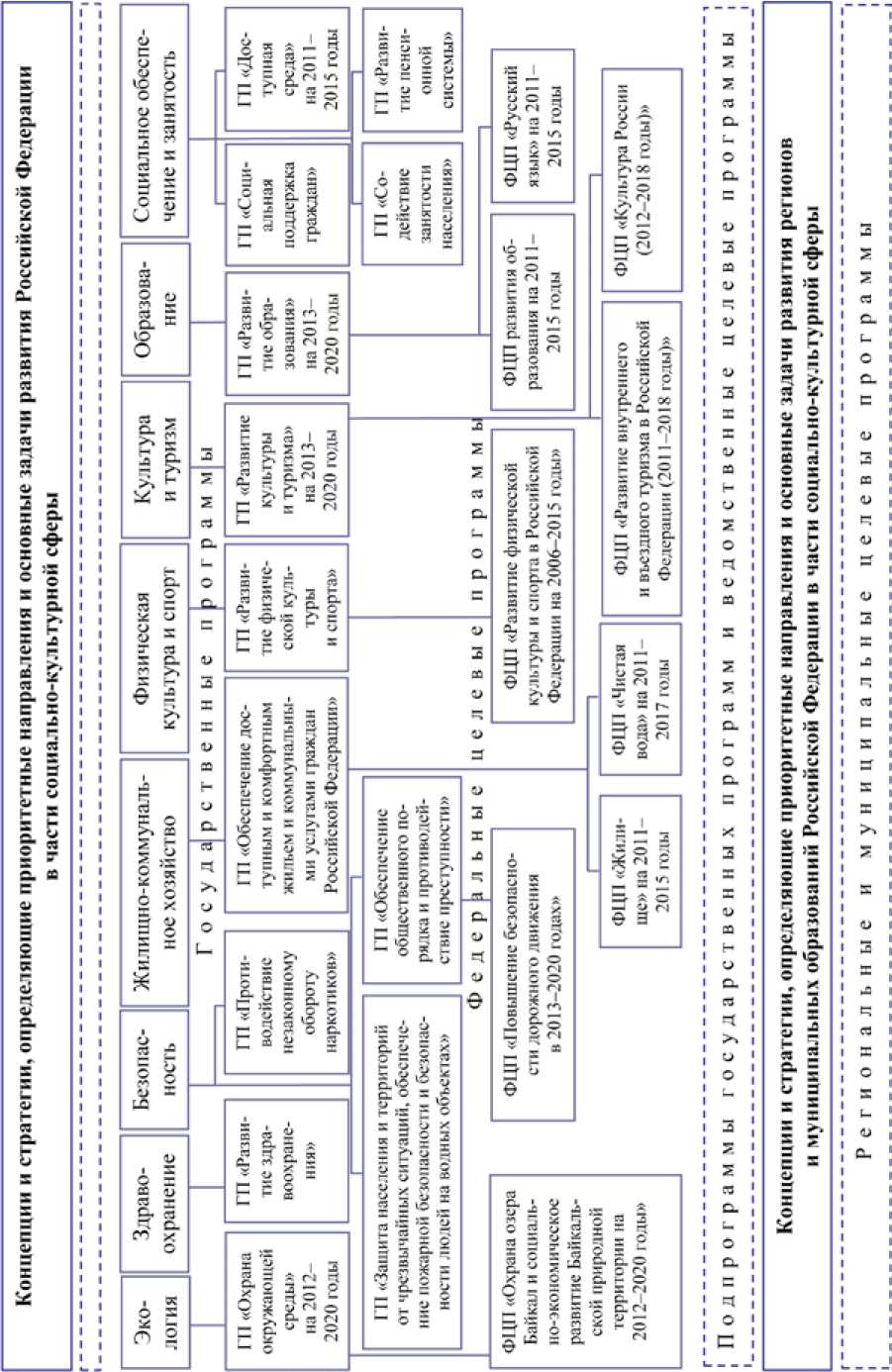

О широком применении программно-целевого планирования в интересах развития социально-культурной сферы свидетельствует значительное количество реализованных к настоящему моменту времени и реализуемых программ различного уровня. Система действующих в настоящее время программноплановых документов развития данной сферы в Российской Федерации (рисунок) только на федеральном уровне включает в себя 13 государственных и 9 федеральных целевых программ [2].

Основополагающими программно-плановыми документами, обеспечивающими достижение приоритетов и целей государственной политики в социально-культурной сфере России, являются государственные программы (ГП), которые включают в себя федеральные целевые программы (ФЦП) и подпрограммы [3].

Федеральные целевые программы, в свою очередь, сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для государства проектов, направленных на решение системных проблем в социально-культурной сфере, относящихся к компетенции федеральных органов исполнительной власти [4]. В интересах решения конкретных задач подпрограмм государственных программ разрабатываются ведомственные целевые программы, которые представляют собой самостоятельные документы программно-целевого планирования [5].

Порядок разработки и реализации государственных, федеральных целевых и ведомственных целевых программ регламентируется соответствующими документами ([3; 4; 5]), утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации.

На региональном и муниципальном уровнях для решения проблем развития социальнокультурной сферы формируются региональные и муниципальные целевые программы, регламентация процессов разработки, реализации и оценки эффективности которых относится к компетенции органов власти соответствующего уровня.

Рисунок

Система программно-плановых документов развития социально-культурной сферы в Российской Федерации по состоянию на 2014 год

Ориентирами для формирования программ выступают концепции и стратегии, определяющие приоритетные направления и основные задачи развития Российской Федерации, ее регионов и муниципальных образований в части социально-культурной сферы. К числу таких документов федерального уровня, например, относятся: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепция развития математического образования в Российской Федерации, Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года и др.

Таким образом, развитие социально-культурной сферы Российской Федерации осуществляется путем развития ее отдельных составляющих на основе программно-целевого планирования, организованного на всех уровнях компетенции органов исполнительной власти в соответствии с действующими нормативно-правовыми и методическими документами.

Реализация мероприятий развития социально-культурной сферы требует значительных расходов финансовых ресурсов, основными источниками которых являются бюджеты различных уровней, но могут также привлекаться и внебюджетные источники финансирования.

В таблице 1 приведены планируемые объемы расходов средств федерального бюджета на реализацию государственных программ Российской Федерации, направленных на развитие социально-культурной сферы [2]. Указанные объемы бюджетных ассигнований включают в себя также объемы бюджетного финансирования федеральных целевых программ, реализуемых в рамках соответствующих государственных программ.

Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что за исключением государственной программы «Доступная среда» на 2011– 2015 годы, которая имеет незначительный удельный вес в общем объеме бюджетных ассигнований на развитие социально-культурной сферы, сроки реализации остальных программ практически совпадают (финансирование государственной программы «Развитие пенсионной системы» осуществляется с 2012 года [2]). Это позволяет с небольшой погрешностью (более точные результаты достигаются путем осуществления процедуры приведения расходов по годам реализации программных документов к одному моменту времени) произвести непосредственное сравнение планируемых объемов финансирования приведенных в таблице 1 государственных программ.

Наибольший удельный вес в общем объеме бюджетного финансирования на развитие социально-культурной сферы России имеют государственные программы «Развитие пенсионной системы» и «Социальная поддержка граждан» (51,7% и 16,4% соответственно), которые направлены на развитие составляющей «Социальное обеспечение и занятость» (69,5%). Такой результат объективно свидетельствует о социальной направленности государственной политики в части социальнокультурной сферы.

Финансирование мероприятий федеральных целевых программ осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования (таблица 2).

Как видно из таблицы 2, соотношение объемов финансирования за счет бюджетных средств и средств внебюджетных источников для разных программ существенно различается. Наибольший удельный вес внебюджетных источников в общем объеме финансирования имеют федеральные целевые программы «Чистая вода» на 2011–2017 годы (94,6%), «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011– 2016 годы)» (63,6%) и «Жилище» на 2011– 2015 годы (35,1%), наименьший – «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» (1,0%) и «Культура России (2012–2018 годы)» (1,3%).

Таблица 1

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Российской Федерации, направленных на развитие социально-культурной сферы

|

Наименование государственной программы |

Сроки реализации |

Объем ассигнований, млрд руб. |

Удельный вес в общем объеме бюджетных ассигнований на развитие социально-культурной сферы, % |

|

Здравоохранение |

2 013,7 |

3,5 |

|

|

ГП «Развитие здравоохранения» |

2013–2020 |

2 013,7 |

3,5 |

|

Экология |

289,0 |

0,5 |

|

|

ГП «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы |

2012–2020 |

289,0 |

0,5 |

|

Безопасность |

9 456,2 |

16,3 |

|

|

ГП «Противодействие незаконному обороту наркотиков» |

2013–2020 |

276,6 |

0,5 |

|

ГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2013–2020 |

1 774,8 |

3,1 |

|

ГП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |

2013–2020 |

7 404,8 |

12,8 |

|

Жилищно-коммунальное хозяйство |

573,6 |

1,0 |

|

|

ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |

2013–2020 |

573,6 |

1,0 |

|

Физическая культура и спорт |

321,7 |

0,6 |

|

|

ГП «Развитие физической культуры и спорта» |

2013–2020 |

321,7 |

0,6 |

|

Культура и туризм |

847,5 |

1,5 |

|

|

ГП «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы |

2013–2020 |

847,5 |

1,5 |

|

Образование |

4 134,3 |

7,1 |

|

|

ГП «Развитие образования» на 2013–2020 годы |

2013–2020 |

4 134,3 |

7,1 |

|

Социальное обеспечение и занятость |

40 217,6 |

69,5 |

|

|

ГП «Социальная поддержка граждан» |

2013–2020 |

9 472,8 |

16,4 |

|

ГП «Доступная среда» на 2011– 2015 годы |

2011–2015 |

168,4 |

0,3 |

|

ГП «Содействие занятости населения» |

2013–2020 |

647,9 |

1,1 |

|

ГП «Развитие пенсионной системы» |

2015–2020 |

29 928,5 |

51,7 |

Таблица 2

Объемы финансирования мероприятий федеральных целевых программ, направленных на развитие социально-культурной сферы

|

Наименование федеральной целевой программы |

Средства федерального бюджета |

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |

Внебюджетные источники |

Общий объем финансирования |

||||

|

млрд руб. |

% |

млрд руб. |

% |

млрд руб. |

% |

млрд руб. |

% |

|

|

«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» |

48,4 |

83,2 |

8,4 |

14,4 |

1,4 |

2,4 |

58,2 |

3,2 |

|

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013– 2020 годах» |

21,0 |

44,0 |

26,2 |

54,9 |

0,5 |

1,0 |

47,7 |

2,6 |

|

«Жилище» на 2011–2015 годы |

286,8 |

48,5 |

97,0 |

16,4 |

208,0 |

35,1 |

591,8 |

32,8 |

|

«Чистая вода» на 2011–2017 годы |

9,0 |

2,7 |

9,0 |

2,7 |

313,8 |

94,6 |

331,8 |

18,4 |

|

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» |

53,6 |

50,2 |

48,0 |

45,0 |

5,1 |

4,8 |

106,7 |

5,9 |

|

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» |

96,0 |

28,9 |

25,0 |

7,5 |

211,0 |

63,6 |

332,0 |

18,4 |

|

«Культура России (2012– 2018 годы)» |

186,5 |

96,7 |

3,9 |

2,0 |

2,5 |

1,3 |

192,9 |

10,7 |

|

«Федеральная целевая программа развития образования на 2011– 2015 годы» |

57,4 |

40,3 |

67,1 |

47,1 |

18,1 |

12,7 |

142,6 |

7,9 |

|

«Русский язык» на 2011– 2015 годы |

2,2 |

88,0 |

0,1 |

4,0 |

0,2 |

8,0 |

2,5 |

0,1 |

|

Всего: |

760,9 |

42,1 |

284,7 |

15,8 |

760,6 |

42,1 |

1806,2 |

100,0 |

Это объясняется различной инвестиционной привлекательностью программ, применением различных механизмов привлечения внебюджетных средств для их финансирования.

Так, например, высокую инвестиционную привлекательность ФЦП «Чистая вода» на

2011–2017 годы предполагается обеспечить посредством создания условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций путем совершенствования законодательства Российской Федерации о тарифном регулировании в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части долгосрочного тарифоо- бразования, законодательства Российской Федерации о государственно-частном партнерстве и экологического законодательства Российской Федерации [6].

Значительного объема привлекаемых средств частных инвесторов для финансирования мероприятий ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2016 годы)» предполагается достичь за счет интегрального коммерческого эффекта от реализации мероприятий программы в 231,3 млрд руб. при индексе прибыльности (доходности) частных инвестиций 1,1 [6].

Основной объем средств внебюджетных источников финансирования ФЦП «Жилище» на 2011–2015 годы (203,07 млрд руб.) предполагается обеспечить за счет средств молодых семей путем повышения доступности приобретения жилья для данной категории граждан [6].

Федеральные целевые программы с низкой инвестиционной привлекательностью финансируются преимущественно за счет бюджетных средств.

Источниками финансирования региональных и муниципальных целевых программ являются средства бюджета соответствующего уровня, межбюджетные трансферты, а также внебюджетные средства.

Обязательным требованием к процессу разработки и реализации программы любого уровня, которое предопределяется закрепленным статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принципом эффективности использования бюджетных средств, является оценка ее социально-экономической эффективности.

Эффективность программы целесообразно рассматривать в двух аспектах: априорная эффективность или собственно эффективность программы и апостериорная эффективность или эффективность ее реализации.

В первом случае оценка социально-экономической эффективности программы производится с целью оценки ее соответствия целям социально-экономического развития страны, региона, муниципального образования, обоснования целесообразности ее реализации, оценки соответствия заданным ограничениям (например, по предполагаемым объемам финансирования), выбора наиболее эффективного варианта.

Во втором случае оценивается достигнутый в результате выполнения мероприятий программы результат (эффект), определяется степень достижения целей и задач программы. Это позволяет производить оценку эффективности управленческой деятельности по реализации данной программы, своевременно вносить в нее корректировки на основании выявленных отклонений фактически достигнутых промежуточных значений целевых индикаторов и показателей от запланированных и анализа влияния различных факторов на ход реализации программы. Целевые индикаторы и показатели являются инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения основных задач и ключевых мероприятий программы и в интересах эффективного управления реализацией программы должны быть запланированы по годам программно-планового периода, количественно заданными и измеряемыми по данным федерального государственного статистического наблюдения [3; 4].

Оценка эффективности реализации программы не представляет большой сложности при наличии количественно заданных целевых индикаторов и показателей. Как правило, для этих целей используются различные модификации следующей формулы:

I P i ф

E = E “ i • ~^, (1)

i=1 Pi п где Рiф – достигнутое (фактическое) значение i-го показателя (индикатора);

Рin – плановое значение i -го показателя (индикатора);

I – количество показателей (индикаторов), характеризующих программу;

« i - весовой коэффициент i -го показателя (индикатора):

I

E ai= 1.

i = 1

Обобщенный показатель, рассчитанный по формуле (1), характеризует целевую эффективность программы, степень достижения ее целей.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых средств рассчитывается согласно формуле:

ЭИС = , (2)

Зф где Зп – запланированный объем затрат на реализацию программы;

Зф – фактический объем затрат на реализацию программы.

Общая эффективность программы рассчитывается по формуле:

Э = Е ■ ЭИС. (3)

Программы развития социально-культурной сферы представляют собой социально ориентированные инвестиционные проекты. В этой связи при оценке их эффективности применяется методический аппарат оценки эффективности инвестиционных проектов [7].

В первую очередь это касается определения запланированного и фактического объемов затрат на реализацию программы, в отношении годовых значений которых производится процедура приведения к одному моменту времени (дисконтирование).

Во-вторых, при наличии экономического эффекта от реализации программы может производиться оценка таких показателей, как интегральный коммерческий эффект, интегральный бюджетный эффект (оба определяются путем дисконтирования годовых эффектов), срок окупаемости бюджетных и частных инвестиций [8].

Более сложной является процедура априорной оценки эффективности программы, производимая в процессе ее разработки. Трудности такой оценки обусловлены спецификой социально-культурной сферы, которая предопределяет следующие особенности программно-целевого планирования ее развития:

-

• наличие эффектов различного характера от реализации мероприятий программно-

- плановых документов развития данной сферы (социальный, имиджевый, бюджетный, экономический);

-

• долгосрочный характер проявления отдельных эффектов (эффект может проявляться за пределами программно-планового периода);

-

• влияние на эффективность реализации программ результатов мероприятий других программ как имеющих отношение к развитию социально-культурной сферы, так и реализуемых в интересах развития других сфер жизни общества;

-

• сложность формализации зависимости достигаемого эффекта от мероприятий программ;

-

• высокая неопределенность с характером влияния различных факторов и условий на эффективность реализации мероприятий программ и достигаемый эффект в целом.

Указанные особенности обусловливают повышенные требования к качеству целеполагания и обоснования значений целевых индикаторов и показателей, широкое использование при разработке программ неформальных экспертных методов системного анализа, применяемых как самостоятельно, так и в сочетании с формальными методами, необходимость учета долгосрочного влияния различных факторов социально-экономического характера на эффективность мероприятий программ с использованием методов социально-экономического прогнозирования.

Таким образом, программно-целевое планирование является одним из основных средств реализации политики государства в отношении социально-культурной сферы, развитие которой вследствие применения ПЦП приобретает системный характер. Эффективное использование финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию программных мероприятий, обеспечивается путем выбора наиболее эффективного варианта программы в процессе ее разработки или выработки корректирующего воздействия в ходе ее реализации, производимых по результатам оценки эффективности.

Список литературы Программно-целевое планирование в управлении развитием социально-культурной сферы в Российской Федерации

- Райзберг Б. А., Лобко А. Г. Программно-целевое планирование и управление: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2002. 428 с.

- Портал государственных программ Российской Федерации. URL: http://programs.gov.ru/Portal/programs/list (дата обращения: 20.06.2014).

- Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации. Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588.

- Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация. Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594.

- Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ. Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. № 239.

- Портал «Федеральные целевые программы России». URL: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/Full/2014 (дата обращения: 20.06.2014).

- Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов. Утверждены Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477.

- ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 годы)». Утверждена Постановлением Правительства РФ от 2.08.2011 № 644.