Проявления агентности школьников и их участие в инициативном бюджетировании

Автор: Гошин М.Е., Сорокин П.С., Куприянов Б.В.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Социология образования

Статья в выпуске: 1 (118), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Образование играет ключевую роль в формировании у подрастающего поколения агентности, т. е. проактивной позиции и способности к конструктивному преобразованию социальной реальности. В этом контексте важно понимать, как вовлечение школьников в процессы принятия бюджетных решений может содействовать развитию их личной ответственности и инициативности. Однако данные практики не исследовались с точки зрения агентности школьников, отсутствуют эмпирические данные о возможностях этих инициатив решать реальные проблемы и улучшать школьное сообщество. Цель исследования - изучение агентности школьников, участвующих в школьном инициативном бюджетировании, с акцентом на выявление мотивов и эффектов этой деятельности.

Агентность школьников, школьное инициативное бюджетирование, уровень агентности, мотивация обучающихся, эффекты инициативного бюджетирования

Короткий адрес: https://sciup.org/147247904

IDR: 147247904 | УДК: 371:159.923-027.521 | DOI: 10.15507/1991-9468.029.202501.097-113

Текст научной статьи Проявления агентности школьников и их участие в инициативном бюджетировании

EDN:

Формирование у подрастающего поколения проактивной позиции, способности к конструктивному преобразованию окружающей социальной реальности – актуальное направление современной образовательной политики. Наряду с тем, что значимыми ориентирами в воспитании и обучении продолжают оставаться социальная адаптация индивида, личный карьерный рост и субъективное благополучие, на данном этапе все более внимание акцентируется на компетенциях индивидуальной ответственности за благополучие коллективов, местных сообществ, страны, мира в целом. Квинтэссенцией этих целевых ориентиров выступают понятия «глобальная осведомленность», «ответственность», «вклад в развитие общества, экономики и окружающей среды»1.

В данном контексте ключевым является запрос на формирование способности к созидательному инициативному действию (агентности) – умению самостоятельно принимать решения, проявлять инициативу в разных направлениях и сферах общественной и личной жизни без внешнего контроля и поддержки, характерных для институциональных систем традиционного типа (в том числе системы образования). Термин «агент-ность» подразумевает способность человека проактивно влиять на окружающую среду, социальные структуры, включая трансформацию существующих и создание новых форм взаимодействия в различных сферах общественной жизни2 [1]; частично соответствует традиционным концептам отечественных психологопедагогических разработок: активности, инициативности, свободе воли, самодеятельности и др.3 Особое значение имеют разработки культурно-исторической теории4, субъектно-деятельностной концепции5. Социологическая специфика категории «агентность» заключается в индивидуальной ориентации относительно социального мира, действии, направленном на объективный структурный контекст [2].

Сегодня общепризнано, что именно сфере образования принадлежит ключевая роль в развитии агентности, которая проявляется в ощущении учащимися собственной роли в школьном сообществе, возможности влиять на принятие решений и в образовательных организациях [3]. Несмотря на то, что система образования является достаточно жесткой структурой, можно найти определенные сегменты, где реализуются практики, в которых (трансформирующая) агент-ность поддерживается и проявляется наиболее непосредственно. Одной из таких сфер является участие школьников в практиках школьного инициативного бюджетирования (ШкИБ)6.

Исходной гипотезой настоящего исследования стало предположение о том, что школьное инициативное бюджетирование позволяет обучающимся демонстрировать свою агентность. Несмотря на растущий интерес к проблематике в целом, следует признать, что проявления школьниками агентности в сфере финансов недостаточны изучены. В школьном инициативном бюджетировании обучающиеся как полноправные субъекты образовательных отношений совместно принимают решения о расходах части школьного бюджета [4]. Вовлечение подростков в изучение и разрешение проблем школьного сообщества7 повышает информированность педагогов и школьной администрации об актуальных потребностях и запросах обучающихся, дает возможность молодым людям получить опыт расширения собственных возможностей, стать движущей силой изменений.

Цель исследования - изучение проявлений общей агентности (в разных предметных областях) среди обучающихся общеобразовательных организаций, где практикуется школьное инициативное бюджетирование; мотивов и результатов участия школьников в данных практиках.

В соответствии с целью исследования поставлены следующие вопросы:

– как проявляется общая агентность учеников, вовлеченных в практику школьного инициативного бюджетирования, как уровень общей агентности связан со степенью вовлеченности в школьное инициативное бюджетирование?

- что мотивирует обучающихся участвовать в школьном инициативном бюджетировании, и какие факторы являются решающими для школьников с высоким уровнем общей агентности, какие мотивы преобладают в их деятельности - индивидуалистические или холистические?

– в чем участники школьного инициативного бюджетирования видят основные результаты этих практик, в какой степени эта деятельность может привести к реальным изменениям, которые улучшат жизнь школьного сообщества, как уровень ожидаемых или наблюдаемых результатов школьного инициативного бюджетирования соотносится с уровнем общей агентности школьников?

Обзор литературы

Разработчики и популяризаторы практики школьного партисипаторного (инициативного) бюджетирования признают в качестве теоретического фундамента педагогическую концепцию Дж. Дьюи («прагматическая педагогика», «проектный метод обучения»). Анализ исследований показывает влияние на представления о миссии школьного партисипаторного бюджетирования положений «Педагогики угнетенных» П. Фрейре [4]. Значимыми для современных ученых представляются следующие его концепты:

- возможность школьников научиться демократии через вовлеченность в жизнь местных сообществ, через прямое и активное участие в решении местных проблем, через партнерство со взрослыми в практических социальных преобразованиях;

- эффективность гражданского воспитания в экосистеме демократического сообщества, объединяющего гражданскую активность и школьную демократию [5; 6].

Опыт школьного партисипаторно-го (инициативного) бюджетирования активно исследуется в разных странах мира [5; 7; 8]. Анализ публикаций не выявил существенных различий в трактовках сущности этого явления, общим в определениях является то, что школьное инициативное бюджетирование представляет собой вовлечение участников образовательных отношений (преимущественно обучающихся) в распределение части бюджета общеобразовательных организаций, через разработку школьниками инициативных проектов, направленных на улучшение условий реализации общеобразовательных программ [9–11].

Вектор общественной активности смещается в сторону объединения, что не исключает дискуссий и конкуренции идей (инициативных проектов) во имя наиболее полного соответствия интересам сообщества [10]. Алгоритм школьного инициативного бюджетирования описывается как последовательность процедур: информирование участников; выдвижение обучающимися инициатив (идей) по улучшению жизни школьного сообщества; преобразование инициатив в проекты (за счет определения размеров расходов; сроков реализации, рисков и др.); техническая экспертиза и доработка проектов; публичное обсуждение и оценка инициативных проектов; выбор проектов для финансирования по итогам общего голосования; выделение финансовых средств на реализацию; практическое осуществление инициативных проектов и презентация результата.

Оценка культуросообразности идей школьного инициативного бюджетирования советской традиции воспитания фиксирует ряд сходных позиций [12]: представление о воспитательном идеале (общественно активный, инициативный гражданин-хозяин, ориентированный на улучшение окружающей среды, способный выражать и отстаивать свои интересы), позиционирование детско-взрослой общности как хозяйствующей и самоуправляемой организации, партнерский характер детско-взрослых отношений, определяющий роль социальной технологии взаимодействия участников детско-взрослого сообщества.

В настоящее время эффекты участия обучающихся в школьном инициативном бюджетировании интерпретируются исследователями в различных системах терминологических координат. На основе анализа публикаций [4; 6] обозначаются несколько сфер:

– общественная позиция подростка («активная жизненная позиция», «гражданская позиция»; актуальность реализации себя в качестве лидера и организатора совместной общественной деятельности);

– грамотность в области социального взаимодействия (финансовая, бюджетная, избирательная, юридическая грамотность; опыт сотрудничества со специалистами органов власти и местного самоуправления);

– коммуникативные компетенции (ведение переговоров, дискуссий, публичная презентация продукта);

– компетенции в области решения организаторских задач (принятие решений, работа с командой, готовность к сотрудничеству, понимание потребностей других, проведение кампаний по внесению предложений);

– когнитивные компетенции (развитие критического мышления, умение анализировать);

– самосознание, изменение само-восприятия учащегося, формирование самостоятельности, уверенности в себе.

Демократизация школы – социальный эффект школьного инициативного бюджетирования. Опираясь на теорию А. Бандуры, исследователи формулируют два критерия оценки инициативного бюджетирования в аспекте демократичности ( Political Efficacy ): «внутреннее измерение, т. е. вера в собственные способности или способность своей группы влиять на систему и внешнее измерение, или вера в открытость системы к изменениям» [13]. Ученики признаются агентами общественных изменений, наделяются правом преобразования окружающей действительности, правом заботы о совершенствовании функционирования локального школьного сообщества, улучшают собственную жизнь в рамках образовательной организации [4; 6; 7]. Таким образом, школьное инициативное бюджетирование – важная практика общественной деятельности, в которой агентность школьников проявляется с точки зрения воздействия на окружающую социальную среду и осуществления социально полезных трансформаций.

Агентность является фундаментальной социологической категорией, предметом дискуссии социальных и гуманитарных наук [14], вследствие чего существуют различные подходы к определению этого понятия. Проблема агент-ности соотносится с метафизическими, философскими и этическими вопросами: свободой воли, индивидуальностью, субъективными правами и моральной ответственностью. Несмотря на многоплановый характер дискурса [1; 15], опорными точками агентности считаются действие, способность ставить и достигать цели. Она подразумевает возможность человека действовать в качестве независимого агента, осуществляя свободный и осознанный выбор; влиять на окружающую социальную среду, преобразовывая существующие и создавая новые формы взаимодействия в разных сферах общественной жизни [14].

В социологии агентость рассматривается в контексте концепций социального действия и актора, обсуждается в рамках дихотомий «личность – структура», «микро – макро» и «индивидуализм – холизм». Проявление агентности детерминируется двумя составляющими [1]:

-

1. Личностные характеристики, раскрываемые понятиями субъектной позиции, самоэффективности, воспринимаемой автономии, оптимизма, самоуважения и др. Эти качества определяют внутренний потенциал человека, его способность к действиям.

-

2. Структурные возможности и ограничения, влияющие на проявление агентности: социальные, экономические и культурные условия жизни человека, доступность ресурсов и инфраструктуры для реализации идей и инициатив [16–18].

Таким образом, агентность зависит от внутренних качеств человека и внешних условий ее реализации.

В современном социологическом дискурсе агентность понимается как участие людей в формировании своей социальной жизни, а индивиды рассматриваются в качестве стратегических фигур, способных предпринимать целенаправленные действия, которые приводят к изменениям в окружающем мире. Люди становятся участниками и создателями социальной среды, способными влиять и изменять в соответствии с собственными стратегическими целями и действиями8 [19]. С точки зрения теории рационального выбора агент-ность – способность свободного выбора цели и способов ее достижения, включая фактическое достижение. В результате агентность имеет амбивалентную природу, которая проявляется в диалектическом взаимодействии между свободой выбора и возможностью изменения окружающего мира.

Двойственность агентности – способность индивидов принимать самостоятельные решения и влиять на окружающую их действительность, преобразовывать и изменять эту реальность в соответствии со своими предпочтениями и ценностями – отражена в концепции П. Хоггетта [20], который заметил возможность проявления агентности на разных уровнях. Творческий подход, гибкость и способность достигать целей в рамках заданных условий и правил представляют собой «изменения первого порядка». Трансформация правил и норм индивидуального поведения, выход за рамки заданного – осуществление «изменений второго порядка», в чем наблюдается демонстрация трансформирующей агентности [21]. С точки зрения П. С. Сорокина [14], использование понятия «агентность» применительно к «изменениям первого порядка» неправомерно, поскольку оно подразумевает изменение положения индивида в определенной социальной обстановке, а не трансформацию социальной структуры, обусловленной индивидуальными действиями.

Отмечается важность образования в развитии способности к преобразованию социальных структур. Ряд исследований подчеркивает необходимость создания образовательных возможностей для развития у школьников самостоятельности и проактивности, что подразумевает их участие в принятии решений, сотрудничество и разделение ответственности со взрослыми [22]. В рамках образовательного процесса агентность понимается как способность учащихся влиять на учебный процесс и контекст, трансформировать собственный и чужой опыт обучения, расширять образовательные возможности [3]. Агентность проявляется в субъективной значимости, возможности влиять на принятие решений и практики, внедряемые в школах [23]. Ключевой становится практическая реализация этого потенциала [14].

Школьное инициативное бюджетирование может быть связано с «изменениями второго уровня»: изменение школьных правил и распорядка, направленных на улучшение жизни школьного сообщества. Однако деятельность участников данных практик неоднородна с точки зрения первоначальной мотивации и степени реализуемой активности. Например, участников можно разделить на три группы:

-

– «Энтузиасты» – авторы идей для инициативных проектов, лидеры и участники проектных групп;

– «Ассистенты» – помощники «Энтузиастов», участвующие в работе проектных команд с различной регулярностью;

– «Публика» – присутствующие на мероприятиях и принимающие участие в голосованиях [24].

До настоящего времени, за редкими исключениями [3; 10], практика школьного инициативного бюджетирования не принималась во внимание исследователями с позиции проявления агент-ности школьниками. Ведется дискуссия об агентности как характеристике различных предметных областей [25; 26], несмотря на отсутствие общепризнанного инструмента оценки. Авторами данной статьи разработана методология оценивания агентности. Школьное инициативное бюджетирование можно рассматривать одновременно как проявление агентности (выдвижение и внедрение новых идей и решений в школе) или как отдельную характеристику (элемент процесса управления школой). Имеющиеся исследования не дают эмпирической оценки уровня агентности школьников в различных областях. Изучение взаимосвязи между «общей» агентностью (проявляющейся в основных сферах повседневной жизни: семья, сверстники, школьная жизнь, образовательный процесс и зарабатывание денег), – и участием в инициативном бюджетировании (как специфическом типе агентности, доступном части школьников) представляет существенный теоретический и практический интерес. Изучение агентности школьников, вовлеченных в практики инициативного бюджетирования, целесообразно с точки зрения учета факторов, побуждающих к занятию этим видом деятельности. Кроме того, важно учитывать уровень проявления агент-ности, т. е. в какой степени эта практика не является формальной, а решает реальные задачи реализации инициативных проектов, направленных на улучшение жизни школьного сообщества.

Материалы и методы

В качестве эмпирической базы исследования использованы результаты опроса школьников 7–11 классов ( n = 670), проведенного в период май – октябрь 2023 г. в 19 регионах Российской Федерации (примерно в 1 из 3 регионов России). Респонденты отобраны из числа учащихся региональных школ, участвующих в школьном инициативном бюджетировании с 2017 г., а также победителей третьего и четвертого всероссийских конкурсов проектов школьного и молодежного инициативного бюджетирования в 2021 и 2022 гг. Средний возраст участников исследования составил 14,89 лет (SD = 1,34). Среди опрошенных преобладали девочки (57,0 %).

От всех респондентов получено информированное согласие на участие в исследовании/обработку полученных ответов.

Анкета состояла из 41 вопроса, включая 22 пункта об опыте участия в школьном инициативном бюджетировании, где он был получен, конкретных практиках (например, развитие инфраструктуры образовательной организации: создание или ремонт помещений, материально-техническое оснащение, благоустройство территории), проведении конкурсов, организации мероприятий по социально значимым вопросам и др. Школьников спрашивали о регулярности участия в инициативном бюджетировании, мотивах, результатах, компетенциях, знаниях, навыках, которые респонденты приобрели благодаря участию в практиках; удовлетворенности этой деятельностью, возможностях и препятствиях для проявления инициативы при участии в инициативном бюджетировании; специфике их работы в команде, характере взаимодействия с наставниками и наличии мероприятий по обучению инициативному бюджетированию, а также важности конкретных видов деятельности инициативного бюджетирования, т. е. что они получают на данный момент от этого и в будущем.

Остальные 19 вопросов определяли уровень агентности респондентов, характер их взаимодействия с родителями, планирования жизни. В анкету включен стандартный набор социально-демографических вопросов.

У некоторых школьников выборки отсутствует опыт участия в практиках школьного инициативного бюджетирования. Так, 48,6 % респондентов не имеют соответствующего опыта (т. е. они «отчуждены»). Их можно рассматривать как контрольную группу для сравнения с реальными участниками соответствующей практики. Введение категории «Отчужденные» дополнило схему дифференциации участия школьников в инициативном бюджетировании [24]. Респонденты, посещающие публичные обсуждения проектов и участвующие в голосованиях (далее - «Публика»), свидетельствуют о низком уровне вовлеченности школьников в инициативное бюджетирование. Ученики среднего уровня вовлеченности (далее – «Ассистенты») периодически участвуют в мероприятиях, разработках проектной документации и реализации поддерживаемых проектов. Признак высокого уровня вовлеченности обучающихся в составление бюджета (далее – «Энтузиасты») – регулярное участие в мероприятиях. Этот уровень проявляется во всех видах деятельности, однако отличается продвижением проектных идей, презентаций и защитой проектов.

Выделение категории респондентов со сходными характеристиками мотивации вовлеченности в практики инициативного бюджетирования проводилось с помощью кластерного анализа методом k-средних ответов на вопрос «Деятельность, связанная с инициативным бюджетированием, для Вас важна, потому что Вы…?». Статистические расчеты выполнены с использованием программы IBM SPSS Statistics 20.

Общий индекс агентности определяется на основании методологии 2023 г., прошедшей психометрическую апробацию; ответов на 5 вопросов относительно поведения в следующих ситуациях: с родителями, представителями системы образования по учебному процессу и иным аспектам, сверстниками, в сфере финансовых вопросов.

Ответам присваивалось от 0 («таких ситуаций никогда не было») до 4 баллов («такие ситуации случаются очень часто (1 раз в неделю или чаще)») в зависимости от оценки частоты возникновения соответствующих ситуаций. Результирующий индекс агентости варьируется от 0 до 20 баллов (M = 6,7; SD = 4,78; Md/Mode = 6,00/0,00) и демонстрирует распределение, отличное от нормального с уклоном в сторону низкой агентости (A = 0,575; E = –0,360). Такой подход к созданию интегрального показателя, объединяющего информацию о проявлениях ключевого явления в различных предметных областях, основан на существующей практике измерения сложных конструктов «благополучие» или «качество жизни»9.

Результаты исследования

Уровень вовлеченности в школьное инициативное бюджетирование и агент-ность. Около половины респондентов относятся к группе «Отчужденных» ( n = 326; 48,8 %): школьники не имеют опыта участия в инициативном бюджетировании или формально вовлечены в эту деятельность, отмечают отсутствие времени и сил на занятия вследствие других приоритетов. Четверть респондентов – «Публика» ( n = 173; 25,9 %) – участвуют в разовых мероприятиях, обсуждении и отборе проектов. Респонденты группы «Ассистенты» ( n = 131; 19,6 %) периодически посещают мероприятия школьного инициативного бюджетирования, принимая участие в разработке проектов и их реализации. Представители группы «Энтузиасты» ( n = 38; 5,7 %) продвигают проектные идеи, презентации и защиту инициативных проектов. При повышении уровня вовлеченности доля участников соответствующей группы становится ниже: «Отчужденные» – 48,8 %, «Публика» – 25,9 %, «Ассистенты» – 19,6 %, «Энтузиасты» – 5,7 %.

Уровень вовлеченности демонстрирует статистически значимую связь с уровнем агентности: корреляция средней силы (р = 0,358; p < 0,01).

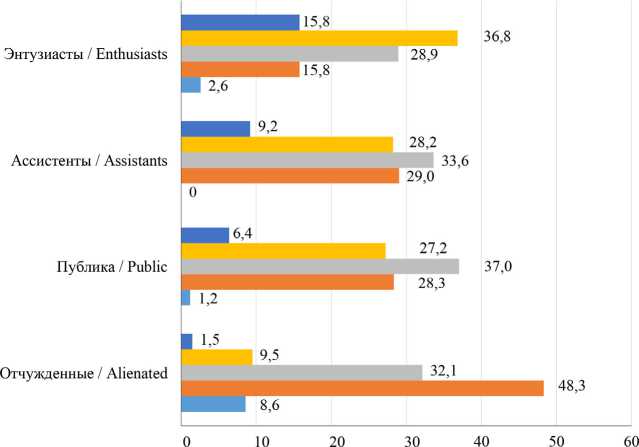

Общая доля школьников категории «Публика» с повышенным и высоким уровнем агентности составляет 33,6 %, среди «Энтузиастов» – 52,6 % (рис. 1).

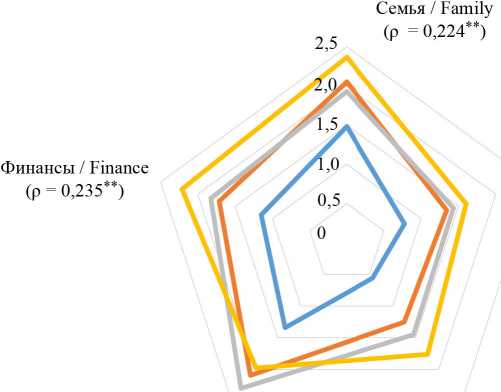

Сферами проявления агентности отмечаются семья (взаимодействие с родителями), круг сверстников (рис. 2). Для аспектов школьной жизни, не связанных с учебным процессом и взаимодействием со сверстниками, наблюдается сильная корреляция между вовлеченностью в школьное инициативное бюджетирование и агентностью. Школьники, активно участвующие в инициативном бюджетировании («Энтузиасты»), характеризуются высоким уровнем агентности во всех сферах, за исключением круга сверстников.

Агентность и мотивация к участию в школьном инициативном бюджетировании. Мотивами участия школьников в инициативном бюджетировании являются приобретение нового опыта, полезных знаний и компетенций, возможность заниматься интересными делами и самовыражением, раскрывать свои способности и реализовывать свой потенциал. Респонденты редко упоминают общественное признание, популярность и возможность достижения успеха вне образовательного процесса.

Для детального изучения мотивации школьников проведен кластерный анализ, который разделил респондентов по наличию опыта в рамках школьного инициативного бюджетирования на три группы (табл. 1).

Кластер 1 ( n = 139; 40,4 %) демонстрирует высокий уровень значимости приобретения нового опыта, полезных знаний, компетенций, навыков коммуникации и умения работать в команде; проявления себя, раскрытия своих способностей, потенциала. Вопросы личностного саморазвития для этой группы являются приоритетными.

Агентность / Agency

■ Высокая / High Повышенная / Increased Сниженная / Reduced

■ Низкая / Low ■ Отсутствует / Lack

Р и с. 1. Распределение респондентов по уровню агентности, в зависимости от вовлеченности в практики школьного инициативного бюджетирования, %

F i g. 1. Distribution of respondents by agency level depending on their involvement in SPB practices, %

Примечания : χ2(df) = 99,179 (12); p < 0,001.

Notes : χ2(df) = 99.179 (12); p < 0.001.

Источник : здесь и далее в статье все рисунки составлены авторами.

Source : Hereinafter in this article all figures were drawn up by the authors.

Учебный процесс / The learning process (p = 0,271")

Взаимодействие co сверстниками / Interaction with peers (p = 0,288")

Другие аспекты школьной жизни / Other aspects of school life (p = 0,363")

^— Отчужденные / Alienated ^^“ Публика / Public Ассистенты / Assistants Энтузиасты / Enthusiasts

Р и с. 2. Индекс агентности в различных сферах проявления (средний балл), в зависимости от вовлеченности в практики школьного инициативного бюджетирования

F i g. 2. The agency index in various spheres of manifestation (average score), depending on involvement in SPB practices

Примечание : ** p < 0,01.

Note : “p < 0.01.

Кластер 2 ( n = 33; 9,6 %) показывает большую значимость по преобладающему числу позиций. Респонденты выделяют занятия по интересам, проявление себя, реализацию своих способностей и потенциала, приобретение опыта, полезных знаний и компетенций, новых навыков коммуникации, умение работать в команде, общение с интересными людьми. Для них важно оказать помощь другим людям, решить ключевые для общества задачи, при этом получить почет, уважение и возможность прославиться.

Занятия по интересам, проявление инициативы, лидерские качества, приобретение нового опыта и навыков, полезных для будущей профессии, значимы для представителей Кластера 3 ( n = 172; 50,0 %). Альтруистические мотивы общего блага – помощь другим людям, решение значимых для общества задач, получение общественного признания – не характерны для Кластера 1 и Кластера 3, в отличие от Кластера 2.

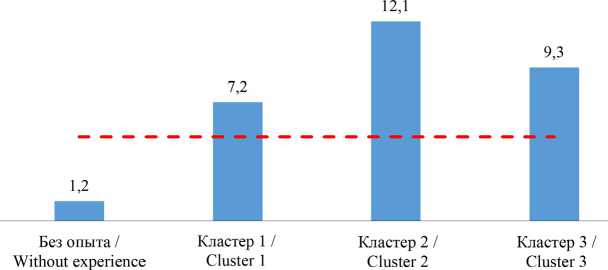

Наличие высокого уровня агент-ности – показательный фактор среди 106

участников, вследствие чего следует обратить внимание на связь общей агентности школьников с их мотивацией к участию в практиках школьного инициативного бюджетирования. При средней доле информантов с высоким уровнем агентности (5,1 %), среди опрашиваемых с отсутствием опыта участия в инициативном бюджетировании данный показатель составляет 1,2 % (рис. 3). Процент респондентов с высоким уровнем агент-ности (12,1 %) превышает средний показатель. Они демонстрируют сильную мотивацию по многим параметрам, отмечая важность индивидуальных личностных мотивов, оказание помощи другим людям и школьному сообществу, возможность добиться уважения, почета и славы.

Агентность и результаты участия в школьном инициативном бюджетировании. Подростки отмечают приобретение новых компетенций, знаний, навыков (26,8 %), а также участие в конкурсах и мероприятиях (23,8 %). Реже респонденты указывают следующие результаты: приобретение новых друзей (15,4 %),

Т а б л и ц а 1. Три кластера респондентов применительно к выбору вариантов ответа на вопрос «Деятельность, связанная инициативным бюджетированием, для Вас важна, потому что Вы…?», %

T a b l e 1. Three clusters of respondents, in relation to the choice of answers to the question “Activities related to participatory budgeting are important to you because you...?”, %

Источник : здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами.

Source : Hereinafter in this article all tables were drawn up by the authors.

получение нового опыта и сбор материалов для портфолио (13,9 %), разработку социально значимого проекта (9,4 %), реализацию инициатив по проведению культурных и творческих мероприятий (4,6 %), улучшение состояния окружающей среды (3,1 %); возможность разработать и изменить правила и регламенты (2,2 %). Таким образом, большинство школьников считают приоритетным индивидуальные приобретения и личностное развитие в качестве результатов участия в школьном инициативном бюджетировании и редко предполагают трансформацию существующих социальных структур.

Полученные данные демонстрируют, что ученики с высоким уровнем SOCIOLOGY OF EDUCATION агентности чаще сообщают о внесении изменений или разработке новых правил и регламентов, реализации социально значимых проектов, инициатив по проведению культурных, творческих мероприятий; приобретении нового социального статуса (например, председателя совета или капитана команды) и разных форм официального общественного признания в результате участия в школьном инициативном бюджетировании (дипломов, благодарностей и др.) (табл. 2).

Таким образом, для большинства участников инициативного бюджетирования характерны индивидуалистические мотивы, небольшой процент опрошенных отмечает в качестве мотивирующего фактора решение значимых для

— — Среднее по выборке (5,1) / Sample average (5.1)

Р и с. 3. Доля респондентов с высоким уровнем агентности, принадлежащих к различным кластерам, выделенных с точки зрения мотивации, и не имеющих опыта участия в школьном инициативном бюджетировании, %

F i g. 3. The proportion of respondents with a high level of agency belonging to various clusters, identified in terms of motivation, and having no experience of participating in SPB, % общества проблем. При этом, чем выше уровень «общей» агентности учащихся, тем больше они вовлечены в практики инициативного бюджетирования. Участники с высоким уровнем агентности чаще добиваются внесения изменений в существующие практики и регламенты, успешно реализуют общественно значимые проекты и инициативы. Через инструменты инициативного бюджетирования учащиеся имеют возможность не просто высказать свое мнение, но и осуществить реальные изменения. Однако высокие уровни агентности и максимальная вовлеченность в инициативное бюджетирование характерны для небольшого процента опрошенных.

Обсуждение и заключение

Данное исследование впервые изучило взаимосвязь между проявлениями агентности учениками в сферах повседневной жизни со степенью вовлеченности в практику школьного инициативного бюджетирования как специфической области агентности и доступной части школьников, что объясняется наличием специальных условий и индивидуальной ситуацией. Выявлена положительная взаимосвязь степени вовлеченности в инициативное бюджетирование с проявлениями агентности в школьной жизни, учебном процессе, финансах, в семье, кругу сверстников. Это косвенно указывает на возможность агентности как способности к проактивному поведению быть свойством индивида, а не следствием конкретных структурных условий.

Полученные выводы не противоречат предположениям об эффектах школьного партисипаторного бюджетирования [5]. Большинство эффектов вписываются в существующий порядок и не предусматривают преобразования в школе организационных структур, однако имеется локальный круг трансформационных эффектов (например, «реализация инициативы по проведению культурных, творческих мероприятий»).

Участие в школьном инициативном бюджетировании предполагает активную позицию, которая ограничивается личностными целями и индивидуально значимыми результатами участников: личностным развитием, приобретением новых знаний и компетенций, решением задач саморазвития, социальной мобильностью. С точки зрения типологии уровней проявления агентности П. Хоггета можно говорить про «изменения первого уровня», когда люди делают то, что диктуют им правила, оставаясь в рамках заданных структурных ограничений, но достигая собственных целей [20].

Распределение школьников по степени вовлеченности в инициативное бюджетирование (от «Публики» к «Энтузиастам») аналогично уровням агентности: чем выше степень вовлеченности в инициативное бюджетирование или уровень агентности, тем меньшее количество детей оно охватывает.

Т а б л и ц а 2. Оценка респондентами результатов участия в практиках школьного инициативного бюджетирования, в зависимости от уровня агентности, %

T a b l e 2. Respondents’ assessment of the results of participation in the practices of the SPB, depending on the agency level, %

|

Результаты участия в практиках школьного инициативного бюджетирования / Results of participation in school initiative budgeting practices |

Уровень агентности / The agency level |

χ 2 |

||||

|

Отсутствует / Lack |

Низкая / Low |

Сниженная / Reduced |

Повышенная / Increased |

Высокая / High |

||

|

Приобрел новые компетенции, знания, умения / I acquired new competencies, knowledge, and skills |

6,5 |

18,7 |

28,1 |

39,2 |

50,0 |

34,599 *** |

|

Реализовал общественно значимый проект / I implemented a socially significant project |

0,0 |

3,2 |

11,2 |

16,2 |

26,5 |

33,995*** |

|

Принял участие в мероприятии, конкурсе / I took part in the event, competition |

6,5 |

16,3 |

27,2 |

36,2 |

26,5 |

25,325 *** |

|

Победил/занял призовое место в конкурсе / I won a prize in the competition |

6,5 |

2,8 |

8,5 |

12,3 |

5,9 |

13,520 ** |

|

Получил официальное общественное признание (грамоты, благодарности) / I received official public recognition (certificates, letters of commendation, etc.) |

6,5 |

4,0 |

7,1 |

10,0 |

20,6 |

14,625 ** |

|

Приобрел опыт, собрал материалы для портфолио / I gained experience, collected materials for a portfolio |

3,2 |

9,2 |

15,2 |

22,3 |

17,6 |

16,059** |

|

Приобрел новый статус (например, председатель совета или капитан команды) / I acquired a new status (for example, the chairman of the board or the captain of the team) |

3,2 |

0,4 |

3,6 |

8,5 |

14,7 |

26,248 *** |

|

Приобрел новых друзей, коллектив / I made new friends, a team |

6,5 |

9,2 |

18,3 |

21,5 |

26,5 |

17,832 ** |

|

Приобрел учителей, наставников / I acquired teachers, mentors |

0,0 |

6,4 |

8,0 |

10,8 |

5,9 |

5,218 |

|

Разработал/внес изменения в правила и регламенты / I developed/ made changes to the rules and regulations |

3,2 |

0,8 |

2,2 |

3,1 |

8,8 |

9,675* |

|

Реализовал инициативу по проведению культурных, творческих мероприятий / I implemented the initiative to hold cultural and creative events |

3,2 |

2,8 |

4,5 |

6,9 |

11,8 |

7,552 |

|

Реализовал инициативу, которая привела к улучшению экологической обстановки в населенном пункте / I implemented an initiative that has led to an improvement in the environment |

3,2 |

2,0 |

2,7 |

6,2 |

2,9 |

5,141 |

|

Пока никаких результатов деятельности не вижу / I don’t see any results of activity yet |

0,0 |

5,2 |

2,7 |

3,8 |

11,8 |

8,160 |

Примечание : df = 4; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; курсивом выделены наиболее выраженные результаты для повышенного и высокого уровней агентности.

Note : df = 4; * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001; the most pronounced results are highlighted in italics for increased and high levels of agency.

Высокий уровень агентности характерен для небольшого процента опрошенных. Участники школьного инициативного бюджетирования в результате своей деятельности чаще (до 20 % случаев) добиваются внесения изменений в существующие правила и регламенты, реализации общественно значимых проектов улучшения жизни школьного сообщества. Данная задача предполагает «изменения второго уровня» [20]. Небольшое количество респондентов с высоким уровнем агентности объясняется выходом за пределы привычного при реализации структурных изменений, что ведет к разрушению устоявшихся социальных связей [20]. Соответственно, немногие готовы бросить такой вызов существующим структурам.

Амбициозность является важным качеством школьников с повышенной и высокой агентностью одновременно с ориентацией на конструктивное изменение социальной реальности, проявляется в стремлении получить высокий социальный статус, определенные атрибуты признания в обществе. Механизмы реализации трансформирующей агентности предполагают индивидуалистическую мотивацию, приводящую к структурно значимым эффектам. Данные исследования не исчерпывают всей сложности действующих факторов. Так, отношения между изменениями первого и второго уровня могут быть более сложными: индивидуальный успех в изменении своего положения внутри структуры может привести к дальнейшей трансформации самой структуры.

Решающее значение для реализации агентности имеет сочетание внутренних качеств личности и структурных преимуществ [13], отсутствие которых может привести к невозможности осуществить перспективные инициативы [16–18]. Так, принудительное участие школьников в общественной деятельности демотивирует и подавляет интерес [10]. Ограничения социальных структур, их резистентность препятствуют проявлению агентности высокого уровня: мнение школьников не учитывается в связи с предубеждениями взрослых по отношению к несовершеннолетним [10]. Учащимся предоставляется недостаточно возможностей для реального и преобразующего участия.

При внедрении инициативного бюджетирования важно создать условия для проактивного поведения школьников. Подлинное участие детей в практике возможно при достижении социально значимых целей улучшения жизни школьного сообщества – проекты школьников должны ориентироваться на решение актуальных проблем, повышение качества образования и школьной инфраструктуры. Первым шагом в обеспечении пластичности школьной жизни может считаться концепция «Школы Будущего» поселка Б. Исаково Калининградской области, в которой реализуется практика инициативного бюджетирования10. Директор образовательной организации провозглашает принцип «Строим школу не для детей, а вместе с детьми», свидетельствующий о совместном проектировании школьного пространства.

Углубление этой идеи обнаруживается в публикации зарубежных авторов [10], где в качестве необходимого условия перехода от детства к подростковому возрасту предлагается «субстантивное гражданство». Это состояние достигается через постепенную автономию, участие и поэтапное признание самостоятельности. Указанная идея недостаточно реализована в российских практиках школьного инициативного бюджетирования. Важно предоставить учащимся возможность внести свой вклад для получения образовательных результатов и социальных эффектов.

Данное исследование обладает рядом ограничений: количественный дизайн, небольшая выборка опрошенных, высокая доля «отчужденных» от практик школьного инициативного бюджетирования респондентов. В дальнейшем представляется целесообразным дополнить полученные результаты итогами качественных социологических исследований (интервью и фокус-групп), детально изучить факторы, препятствующие реализации социально полезных трансформаций, проанализировать взаимосвязь индивидуалистических и холистических мотивов с проявлениями агентности на различных уровнях.

Практическая значимость состоит в обеспечении педагогических работников, практикующих школьное инициативное бюджетирование целевыми ориентирами, возможностью осуществлять анализ достигаемых образовательных результатов. Руководители общеобразовательных организаций, опираясь на представленные в статье выводы смогут корректно определять стратегию развития школы, формулировать ориентиры модификации корпоративной культуры детско-взрослого воспитательной общности.

Данная статья открывает перспективы для дальнейших исследований взаимосвязи агентности школьников с результатами участия в социальных инициативах и формированием гражданской идентичности, что может быть полезно для социологов и психологов, изучающих эти феномены на уровне молодежного поведения и общественной активности.