Психологическая ригидность как биполярный когнитивно-личностный конструкт: новая концептуализация

Бесплатный доступ

Изложены результаты метаанализа научных публикаций, посвященных концептуализации психологической ригидности как биполярного когнитивно-личностного конструкта. В результате проведения метаанализа русскоязычных и англоязычных статей, опубликованных в научных журналах, индексируемых в базах данных ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/), в электронной библиотеке e-library (https://www.elibrary.ru/), интегрированной с Российским индексом научного цитирования, в поисковой системе Google Scholar (https://scholar.google.ru/) и на on-line сервисе Books Ngram Viewer, выявлена терминологическая многозначность понятия ригидности, выделены и описаны этапы исследования ригидности и подходы к ее изучению. Перечисленные аспекты легли в основу построения в рамках парадигмы когни-тивно-личностного развития нового концепта психологической ригидности как биполярного когнитивно-личностного конструкта, который характеризуется конструктивно-деструктивным взаимодействием когнитивных структур и личностных свойств.

Психологическая ригидность, конструкт, биполярность, когнитивно-личностное развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/170208795

IDR: 170208795 | УДК: 159.9 | DOI: 10.47475/2409-4102-2024-28-4-45-51

Текст научной статьи Психологическая ригидность как биполярный когнитивно-личностный конструкт: новая концептуализация

Актуальность исследования ригидности в целом и в ее собственно психологическом аспекте обусловлена процессами интенсификации, происходящими в современном обществе и требующими от человека высокой скорости адаптации к изменениям, поиска способов стабилизации устойчивости в стрессовых ситуациях и удовлетворения потребностей в нестабильных условиях. С одной стороны, ригидность является фактором дезадаптации (Залевский, Смирнова, 2005), недостаточной успешности (Яшин, 2015), проблемного индивидуального и группового поведения (Ли, 2001), маргинализма, прокрастинации, выученной беспомощности (Митина, Митин, 2020), т. е. фактором, препятствующим адаптации личности к ситуации реляционной текучести. В данном случае ригидность является трансдиагностическим процессом (сквозным свойством) или механизмом (Harvey et al., 2004; Alsawy et al., 2014; Morris, Mansell, 2018), который нарушает различные метакогнитивные, эмоциональные, волевые, мотивационные процессы и свойства личности [1, с. 327]. Это, в свою очередь, приводит к дезадаптации личности, изменениям психического (психологического) здоровья, психологического благополучия, появлению эмоциональных и когнитивных проблем. С другой стороны, в существующих исследованиях доказана конструктивная роль ригидности и связана она со сферами интеллектуально-личностного потенциала человека (Корнилова, 2013; Павлова, Корнилова, 2019), самоопределения (Федорова, 2004), самореализации личности, как интегральный показатель степени открытости психологической системы (Га-лажинский, 2001; Бокова, 2014), профессионализма личности на пути его достижения (Залевский, Козлова, 2005; 2009).

Сложившиеся к настоящему времени позиции о представлении ригидности, базируются на признании как деструктивного, так и конструктивного ее проявлений, обусловленных степенью ее выраженности и контекстом ситуации при решении проблем в процессе познания [1]. Личность, прибегая к использованию ригидных форм поведения, может эффективнее справляться с требованиями ситуации, реализуя обусловленный прежним опытом адаптационный потенциал. Представленное выше детерминируют постановку проблемы ригидности в структуре личности, в ее когнитивном и личностном развитии. Акцент на позитивной / негативной составляющих ригидности позволит сфокусировать внимание на биполярной природе изучаемого феномена и расширить вектор направлений ее изучения в области общей психологии. Эвристичность новой концепции заключается в изучении ригидности как биполярного конструктивно / деструктивного конструкта в парадигме когнитивно-личностного развития.

Целью настоящего исследования является концептуальная обоснованность психологической ригидности в качестве биполярного когнитивно-личностного конструкта.

Материалы и методы исследования

Основными методами исследования выступили анализ, обобщение и структурирование результатов теоретических, эмпирических и экспериментальных исследований ригидности. Поиск литературы. На этапе формирования ключевых слов на справочных материалах по психологии (словари, энциклопедии, тезаурусы баз данных) были выбраны слова на русском «ригидность» и английском «rigidity» На следующем этапе исследования был проведен выбор адекватных для использования в поиске ресурсов. Для поиска источников использовались международные наукометрические базы данных ScienceDirect и электронная библиотека e-library интегрированная с Российским индексом научного цитирования. Дополнительно была привлечена поисковая система Google Scholar .

Терминологическая многозначность понятия ригидности

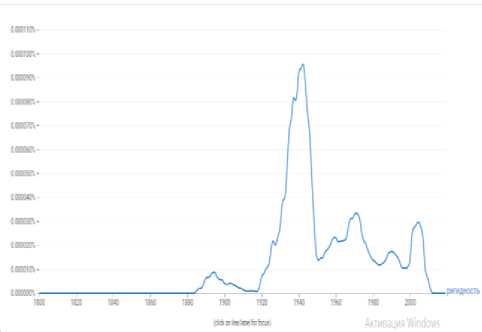

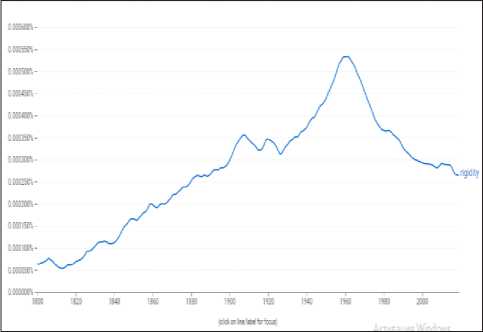

Ригидность является одним из старейших психологических конструктов с систематическими исследованиями, относящимися к концу 19-го века. В связи с этим отмечается большое количество различных концепций и теорий ригидности, в контексте которых данный феномен рассматривается с разных сторон, и как следствие – появление альтернативных и разнообразных употребляемых понятий, связанных с ригидностью [1]. Несмотря на то, что термин «ригидность» в русскоязычных источниках (on-line сервис Books Ngram Viewer) впервые стал использоваться c 80-х годов конца XVIII века (рисунок 1), включая первые десятилетия XX века, остаются вопросы ее терминологической многозначности и неопределенности «ее положения в системе родственных и близких понятий» и отношений с ними» [2, с. 149]. В период пика активности (40-е годы) употребления

Рис. 1. Частота использования термина «ригидность» в отечественной и зарубежной «rigidity» литературе Fig. 1. Frequency of use of the term “rigidity” in domestic and foreign literature

понятия «ригидность» насчитывается свыше 50 обозначающих ее терминов [2, с. 48].

Термин «rigidity» в англоязычных источниках в период с 1967 по 1988 год использовался в 1733 опубликованных психологических исследованиях (Schultz, Searleman, 2002; с. 166) и, не смотря на значительное его снижение с 1990 г. по 1998 г. (в 494 статьях), данный конструкт продолжает привлекать исследователей различных областей психологической науки.

Представленное выше высвечивает проблему терминологической многозначности, недостаточной разработанности категориального аппарата и трудности в обосновании исследователями выбора базовых дефиниций . Так, понятие «ригидность» используется для описания ментальных и поведенческих установок (Chown, 1959; Rokeach, 1960), догматизма (Rokeach, 1960), стереотипности (Neuberg, Newsom, 1993), отсутствия гибкости, персеверации (Goldstein, 1942), авторитаризма (Adorno et al., 1950) и неспособности менять привычки (Vingerhoets et al., 1990) в связи с чем ученым сложно достичь консенсуса в определении данного понятия (Chown, 1959). Единой смысловой основой в современных исследованиях выступает понимание ригидности как неспособности личности перестроить стратегию поведения в условиях, объективно обусловливающих ее изменения, «даже если потребности новой ситуации требуют другого поведения» [1].

Этапы изучения ригидности

На основе теоретического анализа выделены три последовательных этапа исследования ригидности: клинический, диспозиционный и когнитивный. Преобладающим на 1 этапе является изучение ригидности как невротического, деструктивного образования в оппозиции гибкости и пластичности: персеверация (Гольдштейн); расстройство исполнительного функционирования (Мерлин, Райх, Шапиро, Шеррингтон); стереотипия, персеверация (Левитов, Мэй); трансдиагностический процесс (Alsawy et al.).

На 2 этапе ригидность рассматривалась как черта личности и диспозиция, форма поведения личности, изучаются ее виды: форма поведения (Залевский, Goins, Rubenovitz); черта личности и диспозиция (Олпорт, Кеттелл); эффект интерференции (Струп, Байр, Бергстром, Каллер); эффект установки (Лачинс); функциональная фиксированность (К. Дункер); эффект прайминга (Барг); фиксированная установка (Узнадзе).

На 3-м этапе исследования, когнитивном, ригидность представлена в качестве биполярного конструкта, при этом постепенно накапливаются факты, свидетельствующие о неоднозначности как высоких, так и низких ее показателей: ха, рактеристика познавательного процесса (Карпов, Прохоров); нетерпимость к неопределенности (Корнилова, Морозов); когнитивный стиль, познавательный контроль (Гарднер, Холодная, Лобанов, Тицкий); эмоциональный, мотивационный, когнитивный виды ригидности (Горман, Залевский, Schultz, Searleman). Этапы изучения ригидности соотнесены с тремя подходами в современной общей психологии [3].

Подходы к изучению ригидности

Исследование ригидности восходит к известным работам Дж. Кеттелла и Дж. Струпа [1, с. 326; 3, 4], постепенно приводя к формированию трех основных подходов: структурно-уровнево-го, клинического и когнитивного (рис. 2). В рамках первого подхода ригидность проявляется как фиксированная форма поведения (Залевский, Га-лажинский, Козлова, Schaie, Dutta, Willis), в рам-

Рис. 2. Общие подходы к исследованию ригидности Fig. 1. General approaches to the study of rigidity

ках второго подхода ригидное поведение изучается как результат неврологических (патологических) повреждений (Блейер, Шеррингтон, Шапиро) и в третьем подходе ригидность обнаруживает себя в качестве интеллектуальной (когнитивной) незрелости (Гольдштейн, Дункер, Кеттелл, Кеттелл, Левин, Майер, Макдермотт, О’Коннор, Пиаже).

Последний подход основывается на результатах (и выводах) исследований Ж. Пиаже «центрированных / децентрированных» когнитивных стратегий, использования одномерных, ригидных «центрированных» когнитивных стратегий в сравнении с многомерными, гибкими, «децен-трированными» стратегиям. В результате анализа общих подходов, изучение ригидности на общенаучном уровне методологии осуществляется в когнитивном подходе.

Концептуализация психологической ригидности

В когнитивном подходе концептуально ригидность представляется (1) в качестве биполярного конструкта, который (2) функционирует в контексте когнитивно-личностного развития. В рамках данной парадигмы осуществляется проблемати- зация устоявшихся постулатов о деструктивной роли ригидности путем расширения научных воззрений на значение ригидности в КЛР, противоположностью которой в дихотомическом виде выступает гибкость в биполярном конструкте «ригидность / гибкость» (рис. 3).

Ригидности как биполярный конструкт основывается на положении о рассмотрении ее как части некоторого целого (компонента метасистемы), закону существования которого она подчиняется. Как таковой метасистемой выступает когнитивный стиль «ригидность — гибкость познавательного контроля». При этом, на основе обратной корреляционной связи (Лорер, Стейнмец, Хаусман, Лобанов, Тицкий, Холодная, Dennis, VanderWal) ригидность характеризуется снижением гибкости в поведении и взглядах человека, что позволяет ригидность рассматривать с опорой на положение о целостном единстве противоположных полюсов одного континуума «ригидность — гибкость». При исследовании значение имеют оба полюса, так как полюс гибкости оттеняет и конкретизирует содержание ригидности, позволяя ее изучать в качестве самостоятельного биполярного

Рис. 3. Концептуальная схема исследования ригидности Fig. 1. Conceptual framework for the study of rigidity

конструктивно-деструктивного конструкта с раздваивающимися субобластями в контексте когнитивно-личностного развития.

Наибольшее распространение концепция когнитивно-личностного развития получила в научных исследованиях Г. А. Виленской и Е. А. Сергиенко, И. Н. Андреевой, А. П. Лобанова, А. А. Морозова. В частности, в работе И. Н. Андреевой (2020) эмоциональный интеллект рассматривается в качестве интегрального когнитивно-личностного образования с наиболее выраженным когнитивным компонентом, в научной работе А. А. Морозова (2019) толерантность представлена в качестве когнитивно-личностного конструкта.

Под когнитивно-личностным развитием понимается соотношение социальной и когнитивной линий, функционирование которых способствует успешной адаптации личности через установление закономерностей взаимодействия с предметным и социальным миром. Наряду с этим соотношение когнитивной и личностной линий развития является основополагающим в рамках научной теории, так как лежит в основе познания окружающего мира (решения проблем) личностью и связана с вопросом их первичности / вторичности, зависимости / независимости, обусловливании / необусловливании одной линии другой. Важность понимания двух линий развития определяется широким спектром решений проблем, обусловленных раскрытием когнитивной структуры, организации, когнитивного базиса психики, что способствует успешной адаптации личности через установление закономерностей взаимодействия с предметным и социальным миром (Виленская, Сергиенко, 1998), а также пониманием относительной их автономности, в которой первичность в формировании и ведущая роль принадлежит когнитивным механизмам познания по отношению к личностным [5, с. 84–86].

В когнитивном подходе частным случаем проявления ригидности является функционирование «центрированных / децентрированных» (Ж. Пиаже) когнитивных стратегий (использование одномерных, ригидных «центрированных» когнитивных стратегий свойственно маленьким детям и умственно отсталым взрослым, абсессивно-ком-пульсивным и параноидным пациентам, в сравнении с многомерными, гибкими, «децентриро-ванными» стратегиям, применяемыми старшими детьми и нормативно-развивающимися взрослыми). В психологических экспериментах Ж. Пи- аже (1994) центрирование представлено способностью концентрироваться на «выступающем» свойстве объекта согласно предоперациональной стадии развития ребенка (длинная плитка шоколада предпочтительнее плитке потолще). Наряду с центрированными когнитивными стратегиями формируется процесс консервации (жидкости, чисел, массы), понимание константности качества объектов или ситуаций. Развитие и формирование взаимодействия ребенка с миром идет от простых схем, в частности от сенсомоторных, конкретных и формальных операций стимулирования к высоко интегрированным абстрактным схемам (Пиаже, 1968). Тем самым, природа ригидности в когнитивном подходе, высвечивается в сенсомоторных предоперационных схемах, по сравнению с более поздними структурами стадии конкретных и формальных операций. Эти когнитивные механизмы являются адекватными для познания социального (окружающего) мира, наряду с от-сроченностью / торможением, конвергентностью / дивергентность, автоматизированной системой 1 / аналитической системой 2 и контролем [5, с. 86–87].

В основе проявления психологической ригидности лежит механизм отсроченности / торможения , как реакция на проявление спонтанности и реактивности. Спонтанность, реактивность, в рамках парадигмальной позиции Ж. Пиаже (1994), является врожденной не специфической активностью, которая регулируется посредством механизма отсроченности / торможения. Пролонгированная работа механизма регулятивности психики соотносится с ее организованностью. Спонтанность / реактивность (автоматизирован-ность или свободные импульсы) действий и от-сроченность / торможение (контроль) определили дифференциацию типов, конвергентного и дивергентного мышления, которая, в свою очередь, является основой организованности психики.

Организованность психики в процессе поиска решения той или иной проблемы, согласно Дж. Гилфорду, включает конвергентный и дивергентный типы мышления, которые были выделены исследователем в рамках концепции интеллекта. Конвергентность и дивергентность мыслительных процессов согласуется с двойственностью механизмов обработки информации в процессе познание мира (решения проблем) путем согласования двух систем мышления человека, что обеспечивается координированностью психики.

Координированность психики определяется быстрой (автоматической) системой 1 и медленной (аналитической) системой 2 (Д. Канеман). Данные системы мышления характеризуются автоматизацией (система 1) внутренних навыков и контролем при выборе и принятии решения (система 2), их скоординированностью и согласованностью, а также комплексным, синтетическим составом — система 1 включает непроизвольность внимания, восприятие расстояния удаленности предметов, автоматизированность действий, эмоциональную оценку; система 2 — контроль, активация психики, мыслительные операции, избирательность и произвольность внимания. Последнее осуществимо благодаря функции контроля. Поведение человека контролируется его знаниями, опытом, полученным из аналогичных ситуаций, об условиях окружающей среды при изменении которых, эти знания должны быть модифицированы, чтобы переосмыслить возможные новые требования задачи [5, с. 87–90].

Наряду с этим, проблема контроля рассматривается во взаимосвязи с личностными особенностями, в частности с темпераментными (В. М. Ру-салов, 2012) системными психобиологическими характеристиками индивидуального поведения, которые обусловливают и когнитивное и социальное взаимодействие личности. При этом, согласно концепции В. М. Русалова, в основании темперамента лежит «совокупность физических и физиологических свойств индивида, закрепленных в его наследственном аппарате» [6, с. 125], являющаяся «составной подструктурой» когнитивной сферы психики [6, с. 161], в которой выделяются когнитивные стили, как индивидуальный способ переработки информации в процессе познания окружающего мира (решение проблем).

В целом придерживаясь концепции когнитивно-личностного развития, ригидность выступает как качественно специфический процесс функционирования (проявления) когнитивных структур и личностных свойств (особенностей, характеристик), представляя собой единый биполярный когнитивно-личностный конструкт.

Заключение

Таким образом результаты метаанализа исследования ригидности, которые не претендуют на полноту его содержания и не являются далеко исчерпывающими, позволяют сделать вывод о том, что исследование ригидности представляет собой проблему, по причинам отсутствия общепринятого определения ригидности, ее неопределенности содержания, структурной организации, а также континуальной природы. Концептуально общая стратегия разработки теоретических представлений о ригидности заложена в рамках концепции когнитивно-личностного развития, а перечисленные ее аспекты являются ключевым вкладом в разработку новой концептуализации. На этой основе в общем контексте КЛР психологическая ригидность понимается как биполярный когнитивно-личностный конструкт, характеризующийся конструктивно-деструктивным взаимодействием когнитивных структур и личностных свойств в континууме «ригидность / гибкость познавательного контроля».

Список литературы Психологическая ригидность как биполярный когнитивно-личностный конструкт: новая концептуализация

- Певнева А. Н. Ригидность в структуре личности: история вопроса и проблема исследования // Психология. Журнал высшей школы экономики. 2023. Т. 20, № 2. С. 320-337. EDN: NZKTGX

- Залевски Г. В. Фиксированные формы поведения индивидуальных и групповых систем (в культуре, образовании, науке, норме и патологии) М.: Томск: Томский гос. ун-т, 2004. 461 с.

- Певнева А. Н. Ригидность и психологическое благополучие: интегративный подход: моногр.; Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка. Минск: БГПУ, 2024. 384 с.

- Лобанов А. П. Психология интеллекта и когнитивных стилей. Минск: Агентство Владимира Гревцова, 2008. 296 с. EDN: OWFCCR

- Певнева А. Н. Конструкт ригидности в концепции когнитивно-личностного развития // Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2023. № 2. С. 84-92. EDN: DWVUWZ

- Русалов В. М. Темперамент в структуре индивидуальности человека: дифференциально-психофизиологические и психологические исследования. Москва: Институт психологии РАН; 2012. 528 с. EDN: SZCPIV