Психологическая структура темперамента у студентов с различным уровнем волевой саморегуляции

Автор: Байгужина О.В., Никольская О.Б., Комиссарова О.А., Ковалева О.И.

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Психофизиология

Статья в выпуске: 4 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Исследование психологических предикторов и детерминантов личности на этапе его профессионального становления актуально в связи с обеспечением качественного формирования профессиональных компетенций. Цель: выявить особенности психологической структуры темперамента у студентов с различным уровнем волевой саморегуляции в зависимости от пола. Материалы и методы. Обследовано 417 студентов старших курсов обоего пола (21,7 ± 1,5 года). Определяли проявление волевой саморегуляции и психологическую структуру темперамента. Группы формировали по уровню волевой саморегуляции: 243 студентки (с низким уровнем – 61, со средним – 76, с высоким – 106; 174 студента: с низким уровнем – 28, со средним – 47, с высоким – 99). Математико-статистический анализ полученных данных проводился с использованием методов непараметрической статистики. Результаты. У студенток с высокой волевой регуляцией выявленный неопределенный тип по шкале «Ригидность – пластичность» свидетельствует о проявлении гибкости поведения. Независимо от уровня волевой саморегуляции среди студенток частота встречаемости лиц с эмоциональной возбудимостью значимо выше. У студенток с высоким уровнем волевой саморегуляции темп реакции ниже, чем у студентов такой же группы. Среди студентов с низким уровнем волевой саморегуляции чаще встречаются уравновешенные интроверты по сравнению с девушками. Доли студентов с высоким уровнем волевой саморегуляции, проявляющих эмоциональную возбудимость и высокий темп реакции, значимо ниже по сравнению с девушками. Заключение. Учет особенностей психологической структуры темперамента у студентов с различной волевой саморегуляцией позволит использовать соответствующие (адекватные) методы и методические подходы в ходе учебно-профессиональной деятельности.

Структура темперамента, волевая саморегуляция, студенты, пол, сравнение, распределение

Короткий адрес: https://sciup.org/147247640

IDR: 147247640 | УДК: 316.6+37.012.6 | DOI: 10.14529/jpps240410

Текст научной статьи Психологическая структура темперамента у студентов с различным уровнем волевой саморегуляции

Исследование психологических предикторов и детерминантов личности на этапе его профессионального определения и становления актуально в связи с необходимостью разработки и применения инструментария, системы методических технологий и подходов, обеспечивающих качественное формирование профессиональных компетенций [1, 2]. Целесообразность указанных исследований определяется многофакторностью, сложной структурированностью параметров, системностью ее организации – основами теории интегральной индивидуальности [3]. В общем виде теория интегральной индивидуальности рассматривает человека как систему, «складывающуюся из иерархической совокупности не входящих друг в друга, относительно автономно сосуществующих разноуровневых подсистем, многозначно (полиморфно) связанных между собой» [4, 5]. Современные исследования системы «интегральной индивидуальности» студенческой молодежи актуальны и востребованы [6–8], в том числе с позиций оценки параметров регуляторной сферы.

Под саморегуляцией понимают некий результат активности субъекта, сформированный на основе «целостной системы процессов осознанного управления достижением целей» [9]. Волевая сфера как ресурс является средством системы саморегуляции. В контексте иерархического подхода саморегуляция рассматривается как психофизиологический компонент воли. Детерминирует же проявление психических процессов и состояний темперамент как совокупность динамических особенностей психической деятельности индивидуума [10].

Ранее нами в результате сравнительного и корреляционного анализа выявлены особен- ности проявления психодинамических свойств, определяющих психологические механизмы реализации социально-психологических качеств и направленность личности студентов с различным уровнем жизнеспо-собности1. Имеются данные о роли психофизиологического статуса студентов-спортсменов в оценке эффективности их сочетанной учебно-профессиональной деятельности [11]. По данным В.М. Кирсанова (2020), среди студентов Уральского региона (n = 499) доминирует доля лиц c высоким уровнем волевого самоконтроля. Однако и у этой части контингента показатели уровня способности головного мозга, характеризующие функциональное состояние организма, включают в себя неоптимальные результаты, что свидетельствует о напряжении регуляторных элементов энергообмена головного мозга [12].

Актуализируется вопрос о соотношении биологического и социального в контексте интеграции, в частности темпераментальных характеристик и волевой регуляции.

Цель: выявить особенности психологической структуры темперамента у студентов с различным уровнем волевой саморегуляции в зависимости от пола.

Материалы и методы

На основании добровольного согласия проведена психодиагностика 417 студентов старших курсов обоего пола (21,7 ± 1,5 года) – представителей различных профилей профессиональной подготовки. В рамках целевой установки исследования определяли проявление волевой саморегуляции (А.В. Зверьков, Е.В. Эйдман)2 и психологическую структуру темперамента. Последняя составляет степень выраженности ряда свойств темперамента: экстраверсию – интроверсию, эмоциональную возбудимость – эмоциональную уравновешен- ность, темп реакций и активность [13]. В основе дифференциации обследованных на группы – уровни волевой саморегуляции. Так, распределение 243 студенток следующее: с низким уровнем – 61, со средним – 76, с высоким – 106; 174 студента: с низким уровнем – 28, со средним – 47, с высоким волевой саморегуляции – 99.

Математико-статистический анализ полученных данных проводился с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel 2016, IBM SPSS Statistica v. 26. Определяли нормальность распределения выборки значений изучаемых показателей (тесты Колмогорова – Смирнова, критерий Шапиро – Уилка) в результате чего применены методы непараметрической статистики: медиана и интерквартильный размах, U-критерий Манна – Уитни, φ – угловое преобразование Фишера. Совпадение эмпирического распределения с теоретическим определяли по критерию χ2.

Результаты и их обсуждение

Под уровнем волевой саморегуляции авторами понимается мера овладения собственным поведением в различных ситуациях, способность сознательно управлять своими действиями, состояниями и побуждениями.

Взаимодействие свойств темперамента обеспечивает различные варианты поведения человека. Медианные значения параметров (шкал) психологической структуры темперамента у обследованных лиц сравниваемых групп представлены в таблице.

Характеризуя медианные значения показателей психологической структуры, приходим к выводу, что у студентов с низким и средним уровнями волевой саморегуляции установлена средняя интровертированность, у студенток – неопределенная выраженность по шкале «Экстраверсия – интроверсия» (см. таблицу). Высокая волевая саморегуляция ассоциируется со средней экстравертированностью независимо от пола респондентов.

Независимо от пола и уровня проявления волевой саморегуляции практически все обследованные демонстрируют среднюю ригидность. Исключением являются студентки с высокой волевой регуляцией, медианное значение по шкале «Ригидность – пластичность» у которых указывает на неопределенный тип, а по сравнению со студентами оно статистически значимо ниже (U = 4132,5 при p = 0,008).

Таблица Table

Медианные значения параметров (шкал) психологической структуры темперамента у студентов с различным уровнем волевой саморегуляции (Ме (Q1-Q3))

Median temperament scale scores in students with different levels of volitional self-regulation (Me (Q1-Q3))

|

Пол Sex |

Уровень волевой произвольной регуляции Level of Volitional Self-Regulation |

К ft .2 & > к й й W |

1-0 и И ft S |

1 d л й и о I S Ё io и h пийо О О Гй Q Й § w СЙ СЙ — m W |

и |

со 1 J |

МО 8 « К |

|

в S о |

Низкий (Н) Low |

11 (6,5–16) |

15 (12–18) |

13 (7–16,3) |

10 (6,5–14) |

9,5 (3–16) |

16 (13–19) |

|

Средний (С) Moderate |

11 (8–20,5) |

15 (10–17,5) |

9 (6–14) |

10 (7–14) |

15 (10–18,5) |

13 (8–16,5) |

|

|

Высокий (В) High |

17 (12–20) |

13 (10–15) |

3 (0–8,5) |

10 (9–13,5) |

17 (13–21) |

11 (7–14) |

|

|

Низкий (Н) Low |

14 (11–18) |

15 (9–17) |

16 * (13–17) |

10 (7–12) |

11 (7–16) |

15 (12–18) |

|

|

Средний (С) Moderate |

14 (9–18,3) |

13 (10–16) |

11 (7,8–16) |

10 (8–14) |

14 (10–17) |

14 (11–17,3) |

|

|

Высокий (В) High |

17 (12–20) |

11*** (8–14) |

9,5*** (4–13) |

12 ** (9–15) |

19 (14–20,8) |

11 (8–15) |

Примечание. Половые различия * – при p = 0,05; ** – при p = 0,018; *** – при p ≤ 0,008.

Note. Sex differences * – at p = 0.05; ** – at p = 0.018; *** – at p ≤ 0.008.

Низкий уровень волевой саморегуляции как у студентов, так и у студенток сопровождается средней эмоциональной возбудимостью (шкала «Эмоциональная возбудимость – уравновешенность» ), при этом у студенток медианное значение этого показателя выше, чем у студентов (U = 635,5 при p = 0,053). Высокий уровень волевой саморегуляции у студентов сопровождается высокой эмоциональной уравновешенностью, в том числе и по сравнению с девушками (U = 3106,5 при p < 0,001).

Независимо от пола и уровня проявления волевой саморегуляции медианное значение по шкале «Темп реакции» в группах респондентов соответствует среднему его уровню. При этом у студенток с высоким уровнем волевой саморегуляции темп реакции значимо ниже, чем у студентов такой же группы (U = 4245,5 при p = 0,018).

Значения шкалы «Активность – пассивность» показывают, что независимо от пола лица с низким уровнем волевой саморегуляции имеют более низкий уровень активности, и закономерно высокий уровень произвольной волевой регуляции сопровождается относительно высокой активностью (см. таблицу). Обратная зависимость была установлена в оценке проявления искренности независимо от половой принадлежности респондентов: чем выше уровень волевой саморегуляции, тем менее проявлялась «правдивость» в ответах. Высокий уровень искренности при ответах демонстрировали юноши и девушки с низкой волевой саморегуляцией.

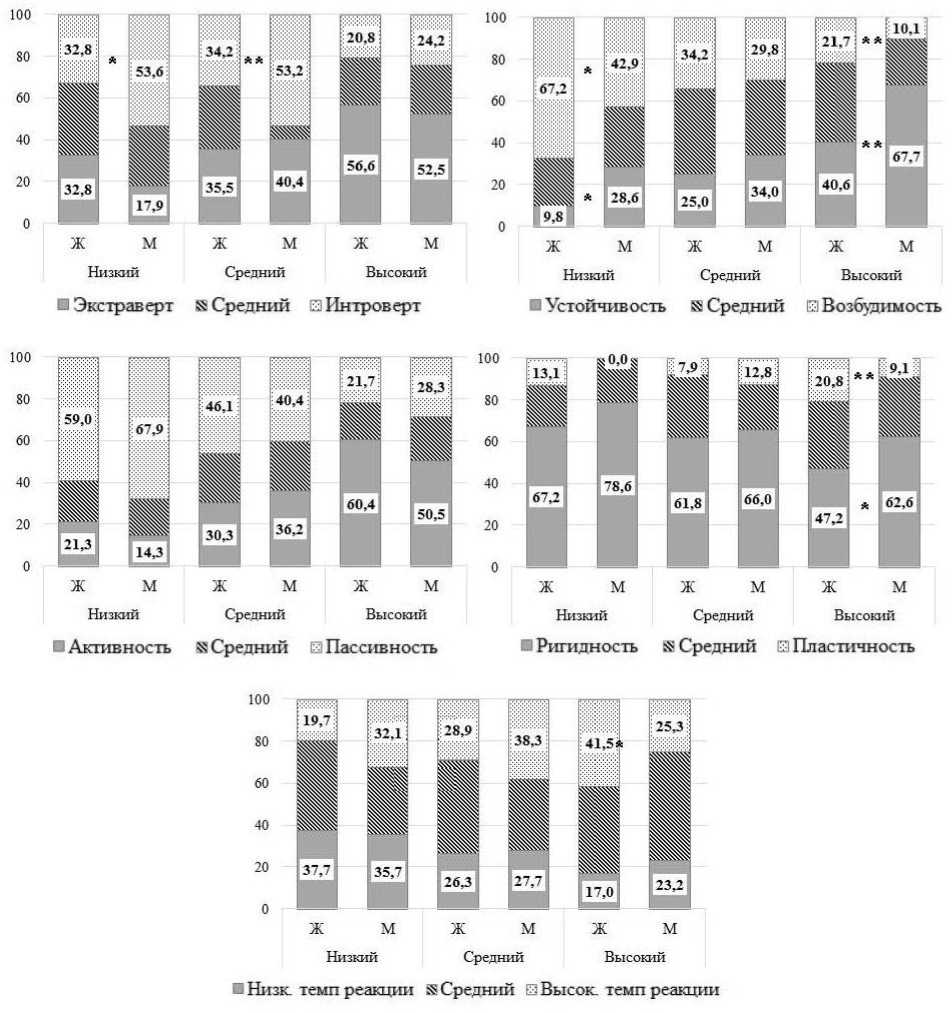

Дополнительным определяющим является анализ распределения лиц с различным проявлением отдельных параметров психологической структуры темперамента с учетом половой принадлежности (см. рисунок).

Независимо от пола в группе обследованных с высоким уровнем волевой саморегуляции установлено значимо большая доля лиц с экстравертированностью (χ2 ♀ = 25,89; χ2 ♂ =

-

16,42, df = 2; p < 0,001), уравновешенностью (χ2 ♀ = 6,58; χ2 ♂ = 54,73, df = 2; p < 0,001), высоким темпом реакций (χ2 ♀ = 12,75; df = 2; p = 0,002) и активностью (χ2 ♀ = 35,11; χ2 ♂ = 13,88, df = 2; p ≤ 0,001).

Так, у респондентов обоего пола независимо от уровня волевой саморегуляции установлено подавляющее количество человек с ригидностью (χ2 = 11,17-31,90; df = 2; p ≤

0,004). Среди студенток с низким уровнем волевой саморегуляции значимо чаще встречаются лица пассивные (χ2 = 18,13; df = 2; p < 0,001) и возбудимые (χ2 = 33,08; df = 2; p < 0,001).

Решение следующей задачи сводилось к межполовому сравнению долей лиц с различным проявлением свойств темперамента (см. рисунок).

Рис. Распределение обследованных с различным проявлением отдельных параметров психологической структуры темперамента с учетом пола

Примечание: * – половые различия * – при p < 0,05; ** – при p < 0,01.

Fig. Distribution of temperament parameters by gender and volitional self-regulation levels

Note: * – sex differences * – at p < 0.05; ** – at p < 0.01.

Доля студентов-интровертов с низким уровнем волевой саморегуляции значительно превышает таковую по сравнению со студентками на 20,8 % (φ = 1,853; p < 0,05). Частота встречаемости студентов с высокой волевой саморегуляцией, демонстрирующих ригидность, на 15,4 % больше (φ = 2,232; p < 0,05), а пластичность – на 11,7 % меньше (φ = 2,386; p < 0,01) по сравнению с девушками (см. рисунок).

В группе обследованных с низким уровнем волевой саморегуляции устойчивость , выраженная в эмоциональной уравновешенности, чаще наблюдается у студентов по сравнению со студентками на 18,8 % (φ = 2,146; p < 0,05), а эмоциональная возбудимость – у девушек на 24,3 % (φ = 2,168; p < 0,05). В группе обследованных с высоким уровнем волевой саморегуляции установлено в два раза меньше студентов, проявляющих эмоциональную возбудимость по сравнению с таковой долей среди студенток (φ = 2,306; p < 0,01), а уравновешенность – на 27,1 % больше (φ = 3,943; p < 0,01). Высокий темп реакции чаще на 16,2 % встречается у девушек с высоким уровнем волевой саморегуляции, чем у юношей (φ = 2,484; p < 0,01).

Заключение

Психологическая структура темперамента обследованных имеет общую и специфическую характеристику. Среди общих параметров выделяем экстравертированность средний уровень которой выявлен у лиц с высокой волевой саморегуляцией независимо от пола респондентов. Независимо от пола и уровня проявления волевой саморегуляции практически все обследованные демонстрируют среднюю ригидность и средний темп реакции. Полярность свойств «Активность - пассивность» также определяется уровнем волевой саморегуляции: чем выше, тем активнее.

Особенным является то, что у студенток с высокой волевой регуляцией выявленный неопределенный тип по шкале «Ригидность -пластичность» свидетельствует о проявлении гибкости поведения в различных ситуациях. Очевидными являются половые различия в проявлении эмоциональной возбудимости: студентки менее уравновешенны. У студенток с высоким уровнем волевой саморегуляции темп реакции ниже, чем у студентов такой же группы.

Среди студентов с низким уровнем волевой саморегуляции чаще встречаются уравновешенные интроверты по сравнению с девушками. Доли студентов с высоким уровнем волевой саморегуляции , проявляющих эмоциональную возбудимость и высокий темп реакции, значимо ниже по сравнению с девушками.

Полученные данные в целом сопоставимы с установленными особенностями в исследованиях других авторов3. Волевая саморегуляция определяется как произвольное изменение побуждения к деятельности, как личностный уровень регуляции. Считая проблему волевой регуляции центральной для психологии личности и ее формирования, в перспективе целесообразно рассматривать ее в качестве свойства субъекта деятельности, как фактор системообразующий, гармонизирующий структуру интегральной индивидуальности4.

Список литературы Психологическая структура темперамента у студентов с различным уровнем волевой саморегуляции

- Исследование социально-профессиональной успешности личности на основе персонификации субъекта деятельности / В.С. Третьякова, А.Е. Кайгородова, А.А. Шаров, Э.Ф. Зеер // Science for Education Today. 2023. Т. 13, № 3. С. 101–124.

- Потапова М.В., Шибкова Д.З., Байгужин П.А. Актуальные задачи и ресурсы повышения качества и конкурентоспособности современной системы образования // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. 2024. Т. 16, № 3. С. 5–16. DOI: 10.14529/ped240301.

- Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М.: Педагогика, 1986. 256 с.

- Вяткин Б.А., Дорфман Л.Я. Теория интегральной индивидуальности В.С. Мерлина: история и современность // Образование и наука. 2017. Т. 19, № 2. С. 145–160. DOI: 10.17853/1994-5639-2017-2-145-160.

- Дорфман Л.Я. Развитие и обогащение теории интегральной индивидуальности // Гуманитарные исследования. Психология и педагогика. 2024. № 19. С. 69–81. DOI: 10.24412/2712-827Х-2024-19-69-81

- Белых Т.В. Структура интегральной индивидуальности у студентов с разной самоэффективностью в учебной деятельности // Гуманизация образования. 2017. № 3. С. 32–37.

- Рыльская Е.А., Мошкина Л.Д. Гендерные особенности структуры интегральной индивидуальности студентов // Science for Education Today. 2020. Т. 10, № 3. С. 45–64. DOI: 10.15293/2658-6762.2003.03.

- Черенкова С.Л. Развитие интегральной индивидуальности в студенческом возрасте // Дайджест социальных исследований. 2022. № 2. С. 29–33.

- Моросанова В.И. Осознанная саморегуляция произвольной активности человека как психологический ресурс достижения целей // Теоретическая и экспериментальная психология. 2014. Т. 7, № 4. С. 62–78.

- Психология индивидуальных различий / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: МГУ, 1982. 140 с. 10.

- Макунина О.А. Комплексная оценка психофизиологического статуса студентов-спортсменов в условиях сочетанной деятельности // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-3. С. 254.

- Кирсанов В.М. Психофизиологические и индивидуально-типологические характеристики студенческой молодежи Уральского региона // Психология. Психофизиология. 2020. Т. 13, № 2. С. 86–95. DOI: 10.14529/jpps200208

- Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология. СПб.: Питер, 2001. 464 с.