Психолого-педагогический подход к проблеме личностного развития педагогов в системе повышения квалификации

Автор: Красницкая Елена Сергеевна

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Исследования молодых учёных

Статья в выпуске: 4 (41), 2019 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. Статья посвящена вопросам психолого-педагогической подготовке педагогов к ведению профессиональной деятельности в аспекте собственного личностного развития. Психолого-педагогическая подготовка педагога связывается с проблемой личностного развития и осознания педагога значимости влияния внутренних собственных убеждений на педагогическую деятельность. Актуальность личностного развития и психологических знаний для педагога раскрывается в аспекте современных нормативно-правовых требований, тенденций общественного развития и научного видения. Уточняется содержание общих для психологии и педагогики категорий и понятий основного гуманистического психолого-педагогического подхода, и механизмов в педагогике и психологии в постановке и решении проблем личностного развития педагога. Цель исследования. Целью становится совершенствование стратегии в психолого-педагогических подходах в развитии педагогов в системе повышения квалификации...

Развитие личности, личностное развитие педагога, гуманистический подход, гуманистический психолого-педагогический подход профессиональная деятельность, позитивнаяя-концепция

Короткий адрес: https://sciup.org/140246455

IDR: 140246455 | УДК: 378.091.398+371.13

Текст научной статьи Психолого-педагогический подход к проблеме личностного развития педагогов в системе повышения квалификации

Одним из условий успешной деятельности педагога является постоянное личностное развитие и самосовершенствование на протяжении всего периода профессиональной деятельности. Профессия педагога считается самой уважаемой и одновременно трудной, к современному учителю предъявляются большие требования, но если вспомнить высказывания выдающихся ученых педагогов, то становится понятно, что из века в век личность педагога является центральной фигурой культуры и примера поведения и всегда рассматривался как носитель не только профессиональных, но и личностных качеств. Виталий Александрович Сластёнин считал, что «Личность учителя – это плодотворный луч солнца для молодой души, который ничем заменить невозможно: личность воспитателя значит все в деле воспитания» [1]. Константин Дмитриевич Ушинский отмечал, что в воспитании все должно основываться на личности воспитателя [2]. Только личность может действовать на развитие и определение личности, только характером можно образовать характер.

Личность педагога становится центральной в воспитании и обучении подрастающего поколения. Требования к профессиональным обязанностям и качеству выполнения представлены в различным нормативно-правовых документах: Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1, в примерном положении о нормах профессиональной этики педагогических работников2, Модельном кодексе профессиональной этики педа- гога3, федеральном государственном образовательном стандарте4, где акцент делается на обладании основными нравственными и этическими нормами, компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. В профессиональном стандарте педагога представлены необходимые умения, что в свою очередь предполагает освоение им необходимых знаний. Данные документы отражают сферу профессиональной деятельность педагога, чем и предполагают требования к личностным качествам педагога.

В данных документах представлена целая система профессионально-личностных качеств педагога, определяющая своим собственным мировоззрением, суждением, поведением и мышлением образовательную ситуацию вокруг себя. Сегодня не каждый педагог может соответствовать всем требуемым профессиональным и личностным критериям. Данное представление больше следует рассматривать как ориентир совершенствования в своей педагогической деятельности и постепенно развиваться в данном направлении. От личности педагога ожидаются разноплановые умения в коммуникации, быть партнером, наставником, организатором, консультантом, собеседником, единомышленником и т. д. И определяющей чертой в развитии педагога становится его собственная зрелая, здоровая личность.

Психолого-педагогическая подготовка педагога – это процесс связан с осознанием педагога в значимости влияния внутренних собственных убеждений на свою педагогическую деятельность. Педагогу следует осмыслить общественные закономерности и современные тенденции, понять профессиональные нормы и скорректировать свое поведение педагогическим правилам, общепринятой моде- ли педагогического поведения. Осознание собственных убеждений и общественных правил должно сформировать в педагоге собственную концепцию. Концепция человека строится на соотнесении себя с некими профессиональными эталонами. Это оценка себя и ориентация на оценку тебя другими. В данном случае это обратная оценка строится на оценке другими участниками педагогического процесса: детьми, их родителями, коллегами. Исходя из этого, педагог стремится развивать свои педагогические способности, характер, значимые личностные и профессиональные качества, стремится к эффективной педагогической деятельности.

В науке становление личности рассматривается с разных позиций: относительно внутренних природных качеств и свойств и относительно внешних социально формируемых качеств. В данной работе мы рассматриваем личность в смысле отображения социальной природы человека [3]. При этом стоит отметить, что в данном направлении личность относится к субъекту социокультурной жизни, но все же является носителем индивидуальных качеств. Социокультурные условия, социальные отношения и деятельность в них раскрывают индивидуальное начало личности. Данный подход строится на основе методологических принципов гуманистической педагогики и психологи и образует целую систему идей, представляя собой единство основных принципов обучения педагогов в проблеме личностного развития педагогов в системе повышения квалификации [4; 5; 6; 7].

Обзор литературы

На проблему личностного развития педагогов в отечественной педагогики и психологии обратили внимание достаточно давно. Ученые утверждают, что личностное развитие является важной составляющей в жизни любого человека и особенно педагога. В. А. Сухомлинский [8] считал, что профессиональный педагог становится мастером своего дела на воспитании себя и собственных чувств. И основой профессионализма педагога полагал развитие в себе основных человеческих качеств ‒ справедливости, сердечности, доброты, скромности, правдивости, душевности. Эти качества нужно не просто демонстрировать как культурный человек, а нужно быть им.

Для достижения педагогических высот, как качестве образования, А. С. Макаренко утверждал, что учитель должен обладать «оптимистической гипотезой», уметь видеть достоинства в детях и предполагать лучшее.

-

В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев [7] определяют способность человека к самостоятельному развитию фундаментальной способности, это то, что определяет человека подлинным субъектом своей жизни. М. А. Щукина [7] в обзоре концепций отмечает, что развитие личности должно стать особым режимом жизни, как способ деятельности, как стратегия жизни или жизненная ориентация любого человека на протяжении всей жизни.

-

С. Г. Вершловский [7] рассуждал о непрерывном образовании взрослых, профессиональном педагогическом становлении и эффективном развитии педагога.

-

Э. В. Ильенков считал гуманистическую идею как саму цель образования, которая «Позволит вывести каждого человека в его индивидуальном развитии на передний край человеческой культуры, на границу познанного и непознанного, сделанного и несделанного» [9]. Он считал, что основной результат гуманизации образования - это повышение ответственности за свои действия и их последствия [9].

Очень важно постоянно совершенствоваться и каждый раз переходить на новый уровень личностного развития: овладения культурой, изменения отношения к миру, к детям, другим людям и к себе.

Данный подход строится на позициях я-концепции К. Роджерса [9] и основан на принципах самораскрытия личности, уникального стиль обучения каждого человека, предельной активизации роли человека в построении своей жизни, свободы выбора. А. Маслоу [9] делал акценты на потребностях, интересах личности, самоактуализации. С данной точки зрения педагог рассматривается как создатель определенной атмосферы, при которой обучающиеся ощущают внимательное и поддерживающее окружение, проявляет такие качества как честность, доброта, великодушие, любовь.

-

Р. Бернс [4] углубленно раскрывает гуманистический подход в воспитательно-образовательном процессе. Автор делает акцент на здоровом самосознании личности педагога, стре-

- мящейся к знаниям, верящий в свои силы и возможности детей.

Р. Бернс подчеркивает значение личности педагога как воспитателя, который тесно соприкасается своей я-концепцией к внутреннему миру детей и формирует здоровое самосознание у подрастающего поколения. Поэтому важно, чтобы педагоги понимали особенности своей я-концепции.

Методология (материалы и методы)

При отборе содержания мы основывались на идеях гуманистической педагогики и психологии К. Роджерса, Р. Бернса, А. Маслоу.

Основные идея гуманистической педагогики и психологии [6]:

‒ становление и совершенствование личности происходит во взаимодействии с окружающим миром и своей внутренней природы;

‒ познание себя и окружающего мира происходит через интеллект и интуицию как единство осознанного и неосознанного;

‒ необходима творческая активность, требуется осознание и принятие ответственности за результат действий;

‒ все люди разные, каждый человек индивидуален и это есть самоценность;

‒ личности нужно выйти за рамки собственного эгоцентризма и самоизоляции, реализоваться через установленные связи с другими ощутить свободу и творчество.

Основные принципы гуманистической психологии и педагогики [6]:

‒ личность целостна, индивидуальна и уникальна,

‒ беспрерывное развитие личности и самореализация,

- основа отношений - взаимное уважение, признание, добро,

‒ ответственность за свои поступки и осознанность,

‒ умение приспособиться к реальным условиям, изменениям и ощущать себя в настоящем.

Данный подход охватывает профессиональные общекультурные компетенции педагога и формирует у него личностной позиции, что приводит к смене ценностного отношения к педагогической деятельности. Это качественно новый подход в системе повышения квалификации, в связи с чем следует менять и цель курсов повышения квалификации педагогов. Это новый уровень в развитии самосознания лич- ности педагога, который заключается в обучении управлением собой, межличностными отношениями из учета представления о человеке как культурно-исторического феномена, понимание социальных закономерностей. Действия и поступки педагог определяет не столько внешними обстоятельствами, сколько внутренним мировоззрением, собственными установками.

С точки зрения психологического направления гуманистический подход имеет позитивный аспект в понимании реальности и представлении о человеке как культурном феномене. Позволяет понять, каким образом, через какие смыслы в общественной среде осуществляется совместная деятельность людей и строятся положительные отношения с окружающими; осознать свою уникальность и уникальность других.

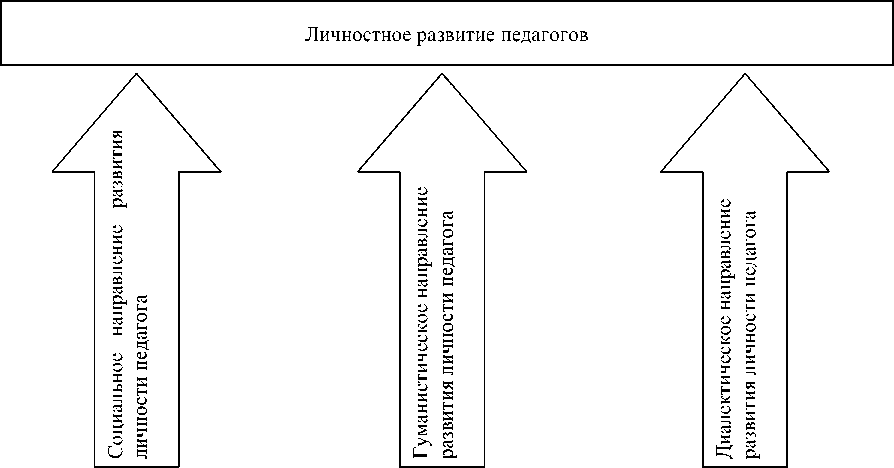

Исходя из различных концепций гуманистического подхода, мы выделяем следующие основные смысловые направления в обучении слушателей.

-

1. Обучение самосовершенствованию личности в социальных аспектах жизни – проявление интереса к современным тенденциям, жизни самих учащихся, проявление гибкости и понимания к изменениям времени, быть в курсе основных закономерностей развития личности и закономерностях в межличностных отношениях. Повышение интереса к педагогической деятельности и уровня профессионального самосознания. Учитель с ярко выраженной социальной направленностью активно включается в современные процессы профессионального становления. Реализация данного замысла позволит развиться рефлексивным способностям педагога, направленным на самоанализ, самооценку, коррекцию деятельности, результатов собственного труда, улучшению взаимоотношений с окружающим социумом.

-

2. Развитие в личности педагога гуманистических качеств, где определяющей идеей становится понимание самоценности человека. Формировать ориентацию при осуществлении педагогического процесса на личность, в которой следует признавать уникальность, право на свободу выбора интеллектуальной и нравственной направлений, право на уважение, право на благополучную

-

3. Диалектическое направление в развития личности педагога. Развивать проблемно ориентированное мышление и понимание культуры научно-педагогического мышления. Данный аспект проявляется в способности педагога обнаруживать в каждом педагогическом явлении составляющие и возможные противоречия. Педагогическая действительность такова, где учителю необходимо воспринимать процессы борьбы нового со старым. Диалектический взгляд на явления позволит учителю воспринимать этот процесс естественно, больше с позиции совершенствования, собственно непрерывного образования, расширяя свои горизонты познания, что позволит влиять на этот процесс, своевременно решая все возникающие в его деятельности вопросы и задачи.

жизнь. Развитие собственных внутренних качеств устойчивости, терпения, понимания, доброты, отзывчивости, самоуважения, честности, дружелюбия. Все это формирует понимание ценности человека как личности, понимания ценности детства.

В диалектическое направление входит деятельностная позиция личности, раскрывая активность педагога в его исследовательском, преобразующем и практическом отношении к миру и самому себе. Деятельность – это способ существования и развития общества и человека, всесторонний процесс преобразования природы и социальной реальности [8].

Это в полной мере реализует качества, предложенные в профессиональном стандарте педагога, и основные задачи личностно ориентированной педагогики – оказания содействия человеку в определении отношения к самому себе, другим людям, окружающему миру. Гуманистическое направление в развитии личности педагога формируется на базе общечеловеческих ценностей, является важнейшим фактором успешности профессиональной педагогической деятельности.

Результаты и их описание

Таким образом, исходя из основных принципов и направлений гуманистического подхода, мы можем предложить содержание курсов повышения квалификации, где формирование стремлений педагога к профессиональному самосовершенствованию заключается в трех основных смысловых направлениях: социальное направление развития личности педагога, гума- нистическое направление развития личности педагога, диалектическое направление развития личности педагога.

Такое психолого-педагогическое направление в подготовке педагогов к личностному развитию в рамках курсов повышения квалификации возможно представить в следующей схеме.

Это основные направления, которые поспособствуют развитию и совершенствованию личности педагога. Данную работу возможно осуществлять на специально подготовленных мероприятиях ‒ в рамках повышения квалификации работников образования (как психологопедагогическая подготовка педагогов) на модульных курсах.

Практическим продуктом становится предложения в содержание курсов повышения квалификации в системе дополнительного профессионального образования.

Реализуя программу адресной помощи Муниципальному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа № 4» Кыштымского городского округа Челябинской области, как школе, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях, мы уделили особое внимание психологическим аспектам обеспечения педагогической деятельности. Была определена тема региональной инновационной площадки, как психолого-педагогические условия формирования положительной я-концепции у обучающихся школы, находящейся в неблагоприятном социальном контексте. Целью инновационного проекта стала разработка и внедрение психолого-педагогических условий формирования положительной я-концепции у обучающихся школы, находящейся в неблагоприятном социальном контексте, а одной из задач содействие педагогам в развитии готовности формировать положительную я-концепцию у обучающихся школы. Для реализации данной задачи мы подготовили ряд мероприятий, направленных на содействие педагогам в формировании положительной я-концепцию у обучающихся школы.

Эти мероприятия были направлены на развитие собственной позитивной я-концепции педагогов.

Я-концепцией считается представление индивида о самом себе, образ собственного «Я».

В этот образ входят: установка по отношению к себе и другим людям, обобщенный образ своих качеств, способностей, внешности, социальной значимости; предпосылка и следствие социального взаимодействия.

Существует целая структура, разработанная учеными психологами и педагогами.

Психолого-педагогическая работа школы № 4 г. Кыштыма стала в практическом раскрытии составляющих я-концепции через «аспек-ты-Я». В результате чего практическим продуктом стала модель по формированию позитивной я-концепции у обучающихся.

В данной работе мы имели возможность убедиться, что прежде чем развивать положительное отношение к миру у детей, это отношение необходимо развить у педагогов.

В процессе наблюдения образовательной деятельности и реализации инновационной программы, были выявлены установки у педагогов, заключавшие в себе очевидный негативный потенциал, что, несомненно, оказывает губительное влияние на педагогический процесс и может оказать на личность школьника пагубное влияние. Для выявления негативных педагогических явлений были составлены характеристики собственного и общего педагогического стиля, которые составил и предложил Каммингсон из исследования негативной я-концепции учителей [4] и дополнены современными утверждениями:

-

1. Педагоги склонны реагировать отрицательно на тех обучающихся, которые не любят учителя, которые плохо учатся, не любят их предмет, проявляют хулиганство.

-

2. Педагоги считают, что детям следует создавать трудности и постоянно усложнять задачи, не давая возможности расслабиться себе и детям, так как считают, что нельзя сбрасывать темп и отвлекаться.

-

3. Педагоги часто используют стимуляцию обучающихся к обучению через чувство вины и осознания собственной неполноценности. Делают акценты на неуспехах, промахах, сравнивая с более успевающими учениками и собой.

-

4. Педагоги часто создают на уроке борьбу между учениками, акцентируя своим вниманием и положительной оценкой на тех, кто всегда послушный, всегда первый и правильно выполнил задание, что создает конфликтное отношение между учениками.

Принципы гуманистической психологии и педагогики

Рис. 1. Аспекты психолого-педагогической подготовки Педагогов

-

5. Педагоги склонны считать, что дети больше стараются увильнуть от учения и исходят в своих объяснениях из вероятности нечестного поведения обучающихся, особенно на контрольных этапах обучения.

-

6. Педагоги жестко ориентированы на дисциплину, правила и правильность собственных убеждений.

-

7. Педагоги считают, что детей следует наказывать за провинности так же и даже больше [4].

-

8. Чаще педагоги заранее ориентированы на неуспех ребенка, негативное предвосхищение событий.

Каждый из педагогов, обсуждая вышеперечисленное негативное утверждение, объяснял, что такие позиции присутствует почти у каждого педагога в работе. Возникло противоречие: побуждая детей к позитивному восприятию окружающего мира, формируя интерес к познанию, мы столкнулись с догматическими установками, собственными ожиданиями, завышенной или заниженной самооценкой, негативизмом самих учителей. В обсуждениях педагоги проявляли низкий уровень убеждений, эгоистические тенденции, равнодушие и негативизм по отношению к детям, образованию и политической обстановке государства в целом, безволие, отсутствие целеустремленности, инициативы, находчивости, выдержки. Формирование позитивной я-концепции у обучающихся столкнулось с негативной я-концепцией педагогов.

Данное противоречие сформулировало следующую проблему развития положительной я-концепции у педагогов.

Для эффективной работы школы над темой региональной инновационной площадки нам нужно было развить следующие качества [5; 7].

-

1. Стремление к максимальной гибкости и легкости к восприятию нового.

-

2. Способность к эмпатии в свободном общении, сензитивность к потребностям обучающихся, понимание природы детей.

-

3. Толерантное отношение к жизни, понимание социальных закономерностей, закономерностей в политических изменениях.

-

4. Развитие позитивных установок на педагогическую деятельность и восприятие обучающихся.

-

5. Владение стилем легкого, неформального, более естественного общения, теплого и доброго общения с обучающимися; предпочтение активным методам и приемам на уроках.

-

6. Развитие эмоциональной уравновешенности, уверенности в себе, жизнерадостность.

-

7. Желание самосовершенствоваться, стимулировать себя к познанию; осознание необходимости постоянного продвижения, целеустремления.

Иными словами, деятельность педагога будет эффективной, если скорректировать внутренние установки в более положительном направлении. Для более точного понимания состояния педагогов и готовности к эффективной работе в рамках инновации мы провели тест «Какой я учитель?» на основе материалов из книги: Бернс Р. «Развитие я-концепции и воспитание» [4].

Таблица 1

|

№ |

Критерий |

Уровни |

% |

|

1. |

Правильное понимание себя и окружающих |

Высокий уровень я-концепции |

30 |

|

2. |

Присутствует интерес и понимание к внутреннему миру |

Средний уровень я-концепции |

50 |

|

3. |

Отсутствует интерес, проявляется негативизм |

Низкий уровень я-концепции |

20 |

Таблица 2

|

№ |

Критерий |

Уровни |

% |

|

1. |

Правильное понимание себя и окружающих |

Высокий уровень я-концепции |

50 |

|

2. |

Присутствует интерес и понимание к внутреннему миру |

Средний уровень я-концепции |

50 |

|

3. |

Отсутствует интерес, проявляется негативизм |

Низкий уровень я-концепции |

0 |

По результатам качественного и количественно анализа подтвердились следующие результаты об отношение педагогов к себе и окружающим. В большем процентном соотношении определились следующие результаты.

-

1. Правильное понимание себя и окружающих – педагоги правильно понимают требования к учителю и работают в основном согласно им, считают себя способным изменяться, работать над собой, уверенными в себе, видят причины затруднений обучающихся в основном в качестве обучения, интересуются не только знаниями предмета у ученика, но и личностью детей, стремятся сделать учение интересным и значимым для учеников.

-

2. Присутствует интерес и понимание к внутреннему миру – проявляются, но редко, профессиональные качества, такие как терпимость, интерес к внутреннему миру ребенка, стремление изменяться самому.

-

3. Отсутствует интерес, проявляется негативизм – многое в профессиональном труде учителя понимаете не совсем верно. Следует чаще задавать себе и выявлять проблемы профессионального роста, заниматься решением.

Данные результаты свидетельствует о необходимости формирования позитивной я-концепции у 20% педагогов и повышать интерес к познанию у 50% педагогов.

Была составлена и проведена психологопедагогическая программа «Развитие позитивной я-концепции у педагогов». Цель: развитие позитивной я-концепции у педагогов.

Задачи:

-

1) провести психологическую диагностику на определение я-концепции у педагогов;

-

2) провести занятия, направленные на знакомства с теориями я-концепции;

-

3) провести упражнения, формирующие положительную я-концепцию.

-

4) провести повторную диагностику на определение я-концепции у педагогов.

Проделана работа, включающая в себя серию лекций, семинаров, упражнений и тренингов, направленных:

-

1) на включения педагогов в процесс познания себя;

-

2) активизацию творческого потенциала педагогов;

-

3) формирование позитивных установок;

-

4) осознание своего реального и идеального «Я», отношения к себе, своих сильных и слабых сторон;

-

5) развитие навыков самоутверждения, уверенности, ассертивного поведения;

-

6) развитие навыков эмпатии, активного слушания;

-

7) расширение понимания социальных ролей;

-

8) повышение стрессоустойчивости;

-

9) обучение приемам расслабления;

-

10) осознание уникальности своей личности и уникальности личности других.

Мы пришли к следующим результатам:

-

1) повысилось самоуважение, аутосимпатия, самопонимание;

-

2) повысилось удовлетворенность работой и своей жизнью;

-

3) приобрелись навыки рефлексии;

-

4) повысилась адекватность и объективность суждений к современной социальной ситуации развития, положительное отношение к детям и другим людям;

-

5) повысилась устойчивость психоэмоционального состояния, педагоги проявляют больше спокойных реакций.

Применялись методы арт-терапии, когнитивной терапии, эмоционально-рациональной терапии.

Как мы можем видеть, у педагогов произошло явные изменения в осознании, переосмысление себя, своих установок и взглядов на происходящее в более положительном направлении.

Как мы можем видеть из результатов, после проведения программы педагоги с негативным отношением к жизни перешли на уровень заинтересованности к внутреннему миру, понимания себя и окружающих.

Вывод: психолого-педагогическая программа развития позитивной я-концепции у педагогов способствует позитивному восприятию учителями обучающихся и самого себя, а также способствует личностному развитию педагогов, что является одним из важнейших факторов эффективности работы. Формировать я-концепцию ученика может тот педагог, у которого выработана собственная положительная объективная я-концепция.

Обсуждение

В своей работе мы имели возможность убедиться, что успехи в обучении у школьников зависят от уровня личностного развития педагога, а личностное развитие педагога должно продолжаться на протяжении всей его профессиональной деятельности. Обучение в системе повышения квалификации должно строиться в гуманистическом направлении, выстраивая в сознании педагогов некую собственную, но позитивную модель поведения в профессио- нальной деятельности. Все это связано с осознанием общекультурных норм, правил, это педагогическое кредо, с осознанием и принятием профессиональных эталонов, образцов и соотнесением себя с ними как индивидуальности, исключительной личности, творческих способностей, характера и эффективности своей деятельности, а также профессионально значимых личностных качеств. Гуманистическая направленность личности педагога выражается в осознании себя как личности, принятии других с их несовершенным развитием, готовность оказывать педагогическую помощь обучающимся, способствовать их индивидуально-личностному развитию и становлению. Все это требует от педагога постоянного понимания социальной ситуации развития, понимания психологических особенностей и психологических составляющих детского и подросткового периодов, включенности в научно-педагогическую деятельность, нахождения в размышлениях и противоречиях.

Работа с педагогами в представленном гуманистическом подходе повлияет на качество профессиональной деятельности самого педагога и образования в целом.

Заключение

Личностное развитие является достаточно долгим и сложным процессом. Для того чтобы добиться успеха в своей профессиональной деятельности или вообще в личной жизни, необходимо постоянно развиваться и посвящать этому много времени. От этого зависит не только профессиональная эффективность, но и удовлетворенность человека собственной жизнью.

Гуманистическая идея становится центральной на современном этапе развития образования. Гуманистическая педагогическая традиция сохраняется в передовом опыте современных педагогов и психологов. Ученые считают, что личности нужно постоянно развиваться и ориентироваться на будущее; личность целостна и имеет систему потенциалов, которые нужно раскрыть; личность свободна и самостоятельна. «Каждый человек уникален и неповторим» ‒ это девиз и главное правило гуманистической концепции.

Методологической основой психологопедагогического подхода к проблеме личностного развития педагогов в системе повышения квалификации стали идеи К. Роджерса, А. Маслоу, Р. Бернса. Основными аспектами становятся социальное направление развития личности педагога, гуманистическое направление развития личности педагога, диалектическое направление развития личности педагога. Это основные направления, которые поспособствуют развитию и совершенствованию личности педагога.

Проведенное психолого-педагогическое исследование показало, что предлагаемый вариант психолого-педагогического сопровождения педагогов способствует личностному развитию педагогов и может являться примером для содержания курсов повышения квалификации и другим линиям работы с педагогами в системе дополнительного образования. Сформулированные психолого-педагогические аспекты в личностном развитии педагога позволяют выстроить содержание профессионального обучения адекватно целям современных нормативно-правовых требований, тенденциям общественного развития. Таким образом, можно сделать вывод, что психологопедагогический подход к проблеме личностного развития педагогов в системе повышения квалификации является актуальным, обеспечивает развитие личностных качеств и способствует повышению эффективной профессиональной деятельности.

Список литературы Психолого-педагогический подход к проблеме личностного развития педагогов в системе повышения квалификации

- Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / П. И. Пидкасистый, В. А. Мижериков, Т. А. Юзефавичус; под ред. П. И. Пидкасистого. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Академия, 2014. - 624 с. - Текст: непосредственный.

- Уварина, Н. В. К самоактуализации через самообразование / Н. В. Уварина, О. А. Шумакова. - Текст: непосредственный // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. - Челябинск, 2004. - № 24. - С. 210-213.

- Леонтьев, А. Н. Личность: человек в мире и мир в человеке / А. Н. Леонтьев. - Текст: непосредственный // Вопросы психологии. - 1989. - № 3. - C. 11-21.

- Бернс, Р. Развитие я-концепции и воспитание / Р. Бернес. - Москва: Прогресс, 1986. - С. 302-333. - Текст: непосредственный.

- Митина, Л. М. Учитель как личность и профессионал / Л. М. Митина. - Москва, 1994. - С. 20. - Текст: непосредственный.

- Попов, Е. Б. Гуманистическая педагогика: история, реальность, перспективы / Е. Б. Попов. - Санкт-Петербург: Экспресс, 2005. - Текст: непосредственный.

- Худотеплова, Е. Н. Личностный рост педагога как основа профессионального мастерства педагогов третьего тысячелетия / Е. Н. Худотеплова. - Текст: электронный // Проблемы и перспективы развития образования: материалы Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2011 г.). Т. I. - Пермь: Меркурий, 2011. - С. 50-52. - URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/17/502/ (дата обращения: 20.12.2019).

- Ильясов, Д. Ф. Психолого-педагогическое обеспечение профессиональной деятельности учителя: актуальные теории и концепции: учебное пособие для слушателей курсов повышения квалификации / Д. Ф. Ильясов, В. Н. Кеспиков, Е. А. Селиванова и др. - Москва: ВЛАДОС, 2013. - 336 с. - Текст: непосредственный.

- Зицер, Д. Гуманистический подход / Д. Зицер. - Текст: непосредственный // Практическая педагогика: азбука НО. - Санкт-Петербург: Просвещение, 2007. - 287 с.

- Агеева, И. А. Успешный учитель / И. А. Агеева. - Санкт-Петербург: Речь, 2006. - 208 с. - Текст: непосредственный.

- Белухин, Д. А. Основы личностно ориентированной педагогики: курс лекций. Ч. 1 / Д. А. Белухин. - Москва, 1996. - С. 292-294. - Текст: непосредственный.

- Гуддинг, Д. Мировоззрение / Д. Гуддинг. - Ярославль: ТФ "Норд", 2001. - 384 с. - Текст: непосредственный.

- Маралов, В. Г. Основы самопознания и саморазвития / В. Г. Маралов. - Москва: Академия, 2002. - 256 с. - Текст: непосредственный.

- Маркова, А. К. Психология труда учителя / А. К. Маркова. - Москва, 1993. - С. 24. - Текст: непосредственный.

- Столяренко, Л. Д. Идеи гуманистической педагогики: учебное пособие / Л. Д. Столяренко. - Текст: непосредственный // Педагогика в вопросах и ответах. - Проспект, 2015. - С. 57-60.

- Уварина, Н. В. К самоактуализации через самообразование / Н. В. Уварина, О. А. Шумакова. - Текст: непосредственный // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. - 2004. - № 24. - С. 210-213.