Пушкин художника Виталия Баркина: современное освоение образа поэта в изобразительном искусстве

Автор: Сулейманова Ф.Х.

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Пушкинское наследие: грани освоения

Статья в выпуске: 1 (41), 2025 года.

Бесплатный доступ

Автор выявляет и анализирует особенности интерпретации образа А. С. Пушкина в творческом наследии заслуженного художника Республики Адыгея Виталия Фомича Баркина (1938–2018). Использованы результаты предшествующих научных изысканий, визуальные материалы и публицистика. Прослежены основные вехи биографии художника. Рассмотрены истоки, мотивы и стилистические особенности воплощения образа А. С. Пушкина в серии живописных, графических и скульптурных портретов. Проанализированы ключевые произведения и дана искусствоведческая оценка пушкинианы В. Ф. Баркина. Отмечается, что художник избегает монументальности и раскрывает пушкинскую тему, сочетая психологизм с исторической достоверностью. Специфика художественной интерпретации образа А. С. Пушкина проявляется в приоритетном внимании мастера к натуре, углубленном знании произведений и биографии великого поэта, творческом восприятии работ предшественников, превосходном владении техникой, остро личностном восприятии сути творчества.

А. С. Пушкин, В. Ф. Баркин, Майкоп, Республика Адыгея, Пушкинский народный дом в Майкопе, институт имени В. И. Сурикова, пушкиниана, Пушкин в изобразительном искусстве

Короткий адрес: https://sciup.org/170209414

IDR: 170209414 | DOI: 10.36343/SB.2025.41.1.001

Текст научной статьи Пушкин художника Виталия Баркина: современное освоение образа поэта в изобразительном искусстве

ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ГРАНИ ОСВОЕНИЯ

PUSHKIN’S HERITAGE: FACETS OF EXPLORATION

Трудно назвать имя известного русского, советского художника, который в своем творчестве не обращался бы к образу А.С. Пушкина: О.А. Кипренский и В.А. Тропи-нин, И. К. Айвазовский и Н. Н. Ге, И. Е. Репин и В.А. Серов, Н.П. Ульянов и М.П. Кончаловский, М. К. Аникушин и Е. Ф. Белашова. В перечне известных мастеров могут быть упомянуты и многие другие. Каждая эпоха находит в неисчерпаемом гении А. С. Пушкина то новое и животрепещущее, что ей созвучно.

«Мой Пушкин» - по праву мог бы сказать и Виталий Фомич Баркин, представитель старшего поколения мастеров изобразительных искусств Адыгеи, заслуженный художник Республики Адыгея, автор более пятидесяти работ, посвященных великому русскому поэту А. С. Пушкину. Это рисунки, живописные полотна, этюды, наброски, бюсты, множественные варианты портретов поэта в разные периоды его жизни.

Обращение к творчеству художника позволяет нашим современникам переосмыслить значение классического наследия в условиях глобализации, цифровизации и столкновения традиционных форм искусства с вызовами массовой культуры. Пушкиниана В. Ф. Баркина соединяет академические традиции с новаторскими подходами и является свидетельством того, что вечный образ великого поэта сохраняет свою непреходящую актуальность лишь адаптируясь к запросам новых поколений. Кроме того, в эпоху нарастающей атомизации общества обращение к фигуре А. С. Пушкина - объединяющему символу - через работы В. Ф. Баркина способствует консолидации вокруг общезначимых ценностей: созидательного диалога культур, свободы творчества, уважения к истории. Наконец, изучение работ мастера, посвященных А. С. Пушкину, представляется важным, поскольку пушкиниану Виталия Баркина, раскрывающую многогранность образа поэта, можно считать ярким художественным аргументом против распространившихся в последнее время упрощенных трактовок произведений и личности А. С. Пушкина.

Несмотря на очевидную значимость вклада художника в российское искусство, его творчество остается недостаточно изучен- ным, публикации носят научно-популярный и публицистический характер, отличаясь фрагментарностью. Это характерно для вступительного слова Л. К. Бондаренко к каталогу выставки, проведенной к 25-летию творческой работы Виталия Баркина в 1993 г. [2, с. 3–4], работ Н. Г. Ловпаче [7], У. В. Баркиной [1], Г. Б. Луганской [9], сопроводительных текстов буклетов, выпущенных в 1982, 2008 и 2018 гг. [17] [5] [13], частично воссоздающих канву биографии, особенности творческой манеры художника. Даже в последние годы, когда внимание к работам В. Ф. Баркина усилилось в средствах массовой информации, увидевшие свет заметки выражали мнение посетителей выставок и любителей современного искусства [4] [6] [8] [14] [15] [16].

Предпринятый комплексный анализ особенностей пушкинианы В. Ф. Баркина, восполняя пробел в изучении наследия художника, раскрывает одну из доминант творческого поиска, замечательную убедительность личного восприятия и целостность трактовки пушкинской темы. Фокус исследования закономерно сосредоточен на системном искусствоведческом анализе пушкинианы Виталия Баркина и выявлении специфики художественного осмысления образа А. С. Пушкина в творчестве мастера на пересечении диалога традиций русского реализма и новаторских поисков XX–XXI вв.

Проведенные нами изыскания основаны на результатах предшествующих научных исследований, публицистике (материалы республиканских и центральных СМИ), опубликованных ранее визуальных материалах (в том числе и каталогах), на знакомстве автора статьи с оригиналами работ, экспонировавшихся в Северокавказском филиале Музея искусства народов Востока и на других выставочных площадках, а также работ, хранящихся в семье художника. Акцент при формировании данного массива делался на комплексном осмыслении регионального компонента (преимущественно использованы материалы, связанные с Республикой Адыгея) и персонального творчества В. Ф. Баркина, что, как кажется, позволило связать локальное культурное наследие с общероссийским контекстом. Отсутствие архивных документов компенсируется включением в корпус материалов выставочных каталогов и свидетельств современников. Методология исследования строится на многоплановом анализе творчества Виталия Баркина, основанном на специфике изучаемых биографических фактов и культурноисторических контекстов. Так, при сопоставлении работ художника с классическими образцами пушкинской иконографии мы обращаемся к принципам компаративистики, чтобы выявить как преемственность традиций, так и новаторские черты в трактовке образа поэта. Психологический ракурс работы проявлен в попытке реконструировать внутренний диалог мастера с Пушкиным. Изучение дневниковых записей, воспоминаний супруги художника Людмилы Николаевны и анализ творческого процесса помогли раскрыть мотивы выбора сюжетов, эмоциональную глубину и личностное переживание мастером пушкинской темы. Системно-исторический метод позволил связать эволюцию пушкинианы В. Ф. Баркина с социокультурными изменениями в Адыгее и России, включая возвращение исторических названий, юбилейные события и трансформацию восприятия классического наследия.

В первую очередь нам было необходимо проанализировать биографию художника, обратиться к фактам из детства, охарактеризовать период учебы и вехи профессионального становления мастера, подчеркнув активную выставочную деятельность. Далее мы сосредоточились на ключевом аспекте - пушкиниане художника, созданной в 1999–2002 гг., отметив талант В. Ф. Баркина как портретиста и указав на его интерес к созданию серий художественных произведений. На данном этапе мы попытались раскрыть синтез использовавшихся мастером методов и приемов: глубокое погружение в биографию поэта, изучение классических портретов (кисти В.А. Тропини-на и О.А. Кипренского), влияние филологического опыта супруги и стремление к психологической достоверности. Такое рассмотрение творческого инструментария позволило перейти к детальному анализу отдельных произведений: бюста А. С. Пушкина для майкопского Пушкинского народного дома, графических и живописных работ, раскрывающих образ великого русского поэта через драматизм, романтизацию и внимание к историческим деталям. Обобщением результатов комплексного исследования стала оценка вклада В. Ф. Баркина в современную интерпретацию пушкинского наследия.

Исследование творчества В.Ф. Баркина - художника, чье творчество неразрывно связано с Адыгеей, расширяет научные представления о роли региональных культурных практик в формировании общероссийского художественного ландшафта. Результаты работы отражают обогащающее влияние локальных интерпретаций классического наследия (пушкинианы) на общероссийскую культуру и являются аргументом для пересмотра сложившихся в науке и общественном сознании стереотипов о «центре» и «периферии». Кроме того, реализованный в работе комплексный подход может рассматриваться как модель для изучения творчества других региональных мастеров, чье наследие недооценено.

* * *

Родился Виталий Фомич 19 июня 1938 г. в поселке Красная Заря Комсомольского района Ивановской области, где его отец был прорабом одного из торфодобывающих предприятий. Затем семья переехала на Урал. Отец будущего художника стал работать на Басьяновском торфопредприятии Верхне-Салдинского района Свердловской области, в этих краях Баркины осели надолго. Именно здесь маленький Виталий впервые взял в руки карандаш. И на обрывках плотных обоев, на оберточной бумаге, на чистых, незаполненных листах бухгалтерских книг начал рисовать. Он был старшим из четырех сыновей, поэтому родители, Фома Артамонович и Федосья Ивановна, поручали ему многие хозяйственные заботы, присмотр за младшими братьями.

Особенно осложняло занятие любимым делом - рисованием, без которого он с самых ранних лет не мыслил свою жизнь, -то, что взрослые эти увлечения не понимали и не приветствовали, сжигали в печке его рисунки. Когда Виталий самовольно, без одобрения родителей, поступил в Уральское училище прикладных искусств в Нижнем Тагиле, отец приехал и забрал документы.

ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ГРАНИ ОСВОЕНИЯ

PUSHKIN’S HERITAGE: FACETS OF EXPLORATION

Надо отдать должное силе характера: парнишка вернул документы в училище и добился того, чтобы ему разрешили начать учебу одновременно на отделениях скульптуры и живописи. Помощь в овладении профессией оказывал лишь школьный учитель рисования, отмечавший незаурядный талант и трудолюбие своего ученика. Такими непростыми, тернистыми были первые шаги творческого пути будущего мастера.

После блестящего окончания художественного училища Виталию Баркину, единственному из всех выпускников, была предоставлена возможность провести персональную выставку. Окрыленный успехом, полный надежд на триумф, Виталий отправился поступать в Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова. Первая попытка обернулась неудачей - его не приняли. Он писал экзаменационные работы лихо, с размахом, по-современному. А как оказалось, на вступительных экзаменах нужно было показать владение академическим стилем. Не оставалось ничего, кроме как вернуться в Нижний Тагил, пойти работать учителем черчения и рисования в вечерней школе. Все это время он усиленно готовился к поступлению в вуз, и вторая попытка увенчалась победой.

Учился молодой студент с удовольствием и весьма успешно. Недаром его, одного из немногих, выбрал для продолжения учебы в своей творческой мастерской мэтр советской живописи Борис Владимирович Иогансон. По окончании Суриковки в 1967 г. Виталий Баркин был приглашен на работу в Майкоп - для усиления коллектива Адыгейских художественно-производственных мастерских. С тех пор, вплоть до 2018 г., его жизнь и творческая карьера были связаны с Майкопом.

В конце 1960 - начале 1970-х гг. было положено начало ряду его персональных выставок в Майкопе и Краснодаре. Всего за 40 лет плодотворной творческой деятельности состоялось 11 персональных выставок. Он был участником восьми всесоюзных и всероссийских художественных выставок. Работы Виталия Баркина экспонировались в центральных выставочных залах Москвы,

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Краснодара, Волгограда, Нальчика, Сухума, в художественных галереях Болгарии, Венгрии, США. Сейчас его произведения находятся в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко, Национального музея Адыгеи, Северокавказского филиала Государственного музея Востока, Картинной галереи Министерства культуры Республики Адыгея, в частных отечественных и зарубежных коллекциях.

В 2010 г. в Государственной Думе РФ с большим успехом прошла персональная выставка художника «Московская премьера», посвященная 40-летию творческой деятельности. В 2011 г. В. Ф. Баркин принял участие в Х Межрегиональном профессиональном конкурсе произведений изобразительного искусства «Биеннале-2011» в Краснодаре и стал дважды лауреатом в номинациях «Живопись» и «Портрет».

В 2024 г. в Литературном музее Кубани известные произведения мастера: портреты А. С. Пушкина «Поэт» и «Накануне», а также картина «Дуэль» экспонировались на юбилейной выставке «Пушкин и Кухаренко», посвященной 225-летию этих писателей.

Виталий Баркин - замечательный портретист. Все его произведения пронизаны тонким, пристальным интересом к натуре. Он обладал выдающейся способностью запечатлевать на своих полотнах эмоцию автора портрета при полном реалистичном сходстве с моделью. Как отмечает дочь художника, искусствовед У В. Баркина: «Его работы - это убедительное свидетельство стремления художника овладеть натурой (будь то портрет, пейзаж или натюрморт), требующее максимального напряжения духовных и творческих сил. В его картинах удивительно органично сочетается высокое обобщение реалистических образов с насыщенностью колорита и точностью в передаче предметного мира, вплоть до мелочей» [1, с. 159].

Краснодарский искусствовед Л. К. Бондаренко во вступительной статье к каталогу персональной выставки Виталия Фомича «25 лет работы», которая состоялась в Майкопе в 1993 г., пишет: «Баркин принадлежит к тем художникам, для которых важен эмоциональный и визуальный диалог со зрителем» [2, с. 5]. Она определяет живописные произведения мастера как «симфоническую поэму, протяженностью в человеческую жизнь» и подчеркивает, что в работах Виталия Барки-на, «созданных в лучших традициях русского изобразительного искусства, в безусловно реалистической манере, есть широкие обобщения и тихо звучащий лейтмотив, сложнейшие цветовые и пластические наслоения, классическая строгость и романтический порыв, напряженный драматизм и лирическая просветленность» [2, с. 5]. Ее восхищает тот факт, что «художник без сложных символических аналогий, с помощью гениально простого реалистического языка достигает эпического звучания» [2, с. 5]. Произведения хороши своей завершенностью, тонким чувством ритма, цвета и линий.

Характерной особенностью творчества художника, на которую неоднократно обращали внимание искусствоведы, было стремление к созданию серий. Само по себе это раскрывает большой интерес автора к запечатленному на полотнах течению времени [2, с. 6]. Наиболее полным воплощением этого качества можно назвать серию портретов, посвященных А. С. Пушкину.

1999–2002 гг. были целиком отданы В. Ф. Баркиным работе над образом великого поэта. Художника всегда тянуло к А. С. Пушкину как к «источнику сложного и радостного художественного волнения» (слова самого мастера). Как вспоминает супруга Виталия Фомича Людмила Николаевна Баркина, пытаясь лучше разобраться в образе гения, художник тщательно изучал документы, связанные с его личной жизнью, читал книги о пушкинской эпохе и воспоминания современников, интересовался вопросом об отражении в искусстве 100-летнего юбилея поэта (см.: [3]). Он говорил ей, что для создания портрета такой личности, как Александр Пушкин, простого внешнего сходства недостаточно, что сложность написания его образа - в передаче глубокого внутреннего мира поэта.

Он показывал ей живописные работы других мастеров и пристально вглядывался сам в автопортреты и прижизненные изобра- жения А.С. Пушкина, выполненные В.А. Тро-пининым, О. А. Кипренским (как помним, на работу последнего поэт отозвался благодарственными стихами «Себя как в зеркале я вижу. / Но это зеркало мне льстит» [12, с. 63]); рисунок французского портретиста Жозефа Вивьена; литографию немецкого художника Густафа Гиппиуса; акварель П. Ф. Соколова; рисунок и гравюру на стали Томаса Райта. Читал строки, адресованные английскому художнику Джорджу Доу, который зарисовал однажды А. С. Пушкина на пароходе во время поездки в Кронштадт:

Зачем твой дивный карандаш

Рисует мой арапский профиль?

Хоть ты векам его предашь,

Его освищет Мефистофель [11, с. 101].

Иногда художник весьма удачно использовал метод перевоплощения, «вживания в роль» Пушкина. Он любил говорить о поэте и его времени, иногда даже фантазировал. Виталию Фомичу очень нравилась работа Н. П. Ульянова, где Александр Сергеевич и Наталья Николаевна стоят на придворном балу перед зеркалом в Аничковом дворце. Об этом полотне, написанном в 1935-1937 гг., художник говорил супруге: они напоминают нас с тобой, ты такая же, моя муза. Ему нравилось слушать ее, когда она читала ему стихи Александра Сергеевича, которые искренне и вдохновенно любил.

Людмиле Николаевне Баркиной, филологу по образованию, несомненно, принадлежала очень важная роль в сближении Виталия Фомича с пушкинской темой и решении углубиться в постижение пушкинского творчества, чтобы создать изобразительную, свою, оригинальную версию этого феномена.

В глубоко продуманных композициях автор выступает как мастер социальнопсихологической характеристики. В.Ф. Бар-кин пишет А. С. Пушкина раскрывая образ в разных аспектах: в момент творческого вдохновенья за письменным столом; личность неукротимой мощи и силы, полную жизненной энергией; поэт у роковой черты перед дуэлью на снегу.

С присущими ему страстностью, невероятным трудолюбием, добросовестностью и ответственностью художник работал над

ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ГРАНИ ОСВОЕНИЯ

иконографией А. С. Пушкина: искал средства выражения, создавая оригинальные образы, которые бы перекликались с творчеством поэта. И в этом процессе проступал художник думающий, сомневающийся, рефлексирующий свои собственные жизненные впечатления, размышления и чувства, находя пути их передачи в разных жанрах и видах изобразитель- ного искусства.

Одна из первых его работ - бюст А. С. Пушкина, который В. Ф. Баркин представил на приуроченный к 200-летию поэта конкурс скульптур для памятника при Пушкинском народном доме (Майкоп).

Пушкинский народный дом - знаковое место в истории и культуре Республики Адыгея: к 100-летию великого русского поэта по инициативе интеллигенции, при поддержке властей, на средства горожан и купечества был воздвигнут Пушкинский народный дом (архитектор И. А. Фомин), который стал играть роль культурно-просветительского центра города Майкопа.

Прошло еще 100 лет, это здание за это

В год 200-летия гения идея сооружения памятника сопутствовала стремлению по-новому осмыслить творчество поэта, его роль, его влияние на культурную жизнь Адыгеи. Так, в 1999 г. к юбилею А. С. Пушкина первый Президент Республики Адыгея А. А. Джаримов вернул историческое название Пушкинскому народному дому. Тогда же стартовал и конкурс по созданию памятника на Театральной площади. Виталий Баркин принял участие в этом творческом мероприятии как автор бюста А. С. Пушкина (Рис. 1).

Углубленное знание творчества и биографии А. С. Пушкина, превосходное владение техникой, материалом, остро личный аспект видения привели художника к созданию монументального и в то же время лиричного образа. В.Ф. Баркин уделял внимание характерности поэта, изображая лицо крупным планом - приближая к зрителю, мягко моделируя формы, передающие духовную красоту, внутреннее богатство пушкинского облика.

Такого рода авторский труд предполагает высокий уровень художественного время служило разным ведомствам, здесь рас- мастерства, обостренное чувство граждан-

Чистота и благород-

полагались и театр, и филармония.

ской ответственности.

PUSHKIN’S HERITAGE: FACETS OF EXPLORATION

Рис. 1. В. Ф. Баркин в мастерской со своей работой «Бюст А. С. Пушкина» (1999). Фотография из семейного архива художника

Fig. 1. Vitaly Barkin in the studio with his work Bust of A. S. Pushkin (1999). Photo from the artist’s family archive

ство образа поэта-гражданина значимы для национального восприятия, нельзя исказить знакомые черты печатью несовершенства или небрежения.

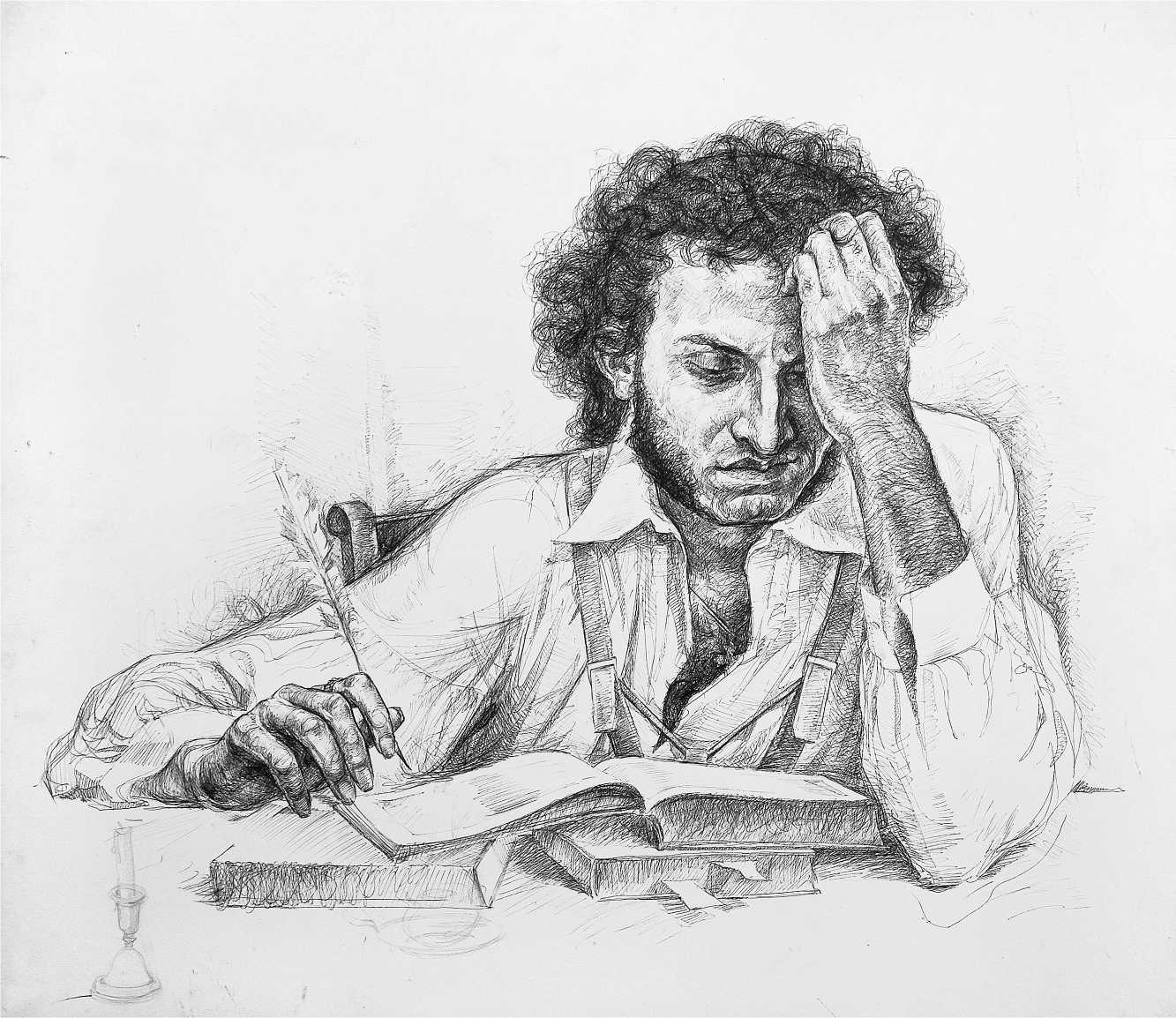

В графическом листе «Поэт» В. Ф. Баркин по-своему продолжил и поддержал традицию изображать А. С. Пушкина в момент работы. На этом портрете поэт представлен человеком, одержимым творчеством, свободным поиском рифмы, верно схваченного литературного хода. Момент - куль-

Рис. 2. Баркин В. Ф. Поэт. (2000). Бумага, шариковая ручка. 65 см х 75 см. Слайд из семейного архива художника

Fig. 2. Vitaly Barkin. Poet (2000). Paper, ballpoint pen. 65 cm x 75 cm. Slide from the artist’s family archive

минация рабочей обстановки, никакого намека на статуарный портрет: Пушкин одет в кипенно-белую рубашку с расстегнутым воротом (атрибут байронизма), взгляд направлен на лежащую перед ним стопку книг с закладками. Гусиное перо в правой руке; левая -подперла в раздумье голову. Тонкие длинные пальцы полны энергии, глаза опущены, они видят то, что претворится в звучный стих, через мгновение послушно ляжет на бумагу. Образ А. С. Пушкина прост, убедителен, человечен, жив и лиричен (Рис. 2).

Другой портрет поэта, также выполненный шариковой ручкой, представляет собой рисунок головы в фас с небольшим поворотом вправо. Нельзя не отметить изящество изображения, исполненного с большим тактом в более сдержанной, несколько суховатой манере.

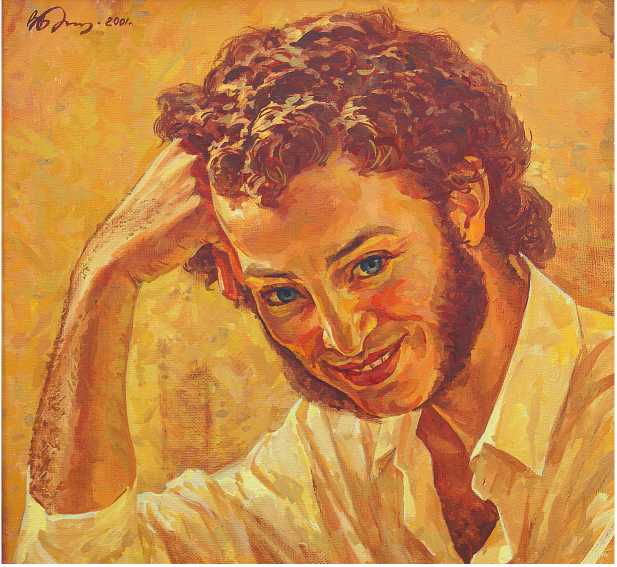

Однако лучшим произведением В. Ф. Баркина можно считать работу «Счастливая минута» (Рис. 3) - портрет, который излучает внутренний свет, счастье. В нем ощущается романтический флер, кудри развеваются по ветру. Нет книг вокруг, нет писчего пера.

Тут впору вспомнить характеристику внешности А. С. Пушкина, которую дал Михаил Владимирович Юзефович (1802-1889), познакомившийся с Александром Сергеевичем летом 1829 г. на Кавказе, в походной обстановке военного лагеря: «Как теперь вижу его, живого, простого в общении, хохотуна, очень

ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ГРАНИ ОСВОЕНИЯ

Рис. 3. Баркин В.Ф. Счастливая минута. (2001). Холст, масло. 49 см х 55 см. Слайд из семейного архива художника

Fig. 3. Vitaly Barkin. Happy Minute (2001). Canvas, oil. 49 cm x 55 cm. Slide from the artist’s family archive

PUSHKIN’S HERITAGE: FACETS OF EXPLORATION

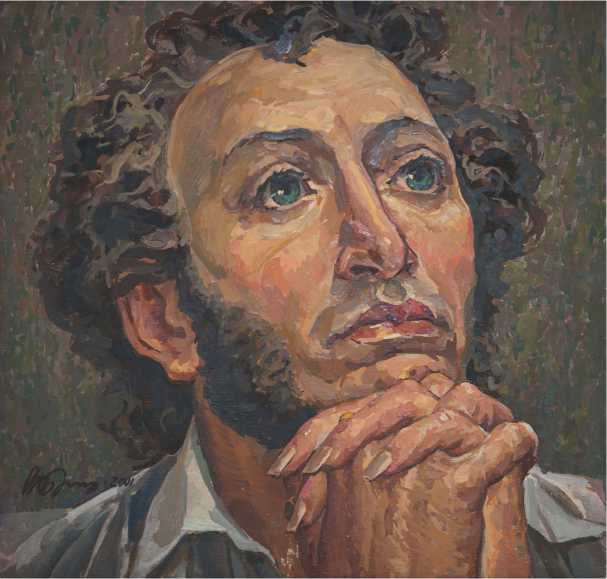

Рис. 4. Баркин В. Ф. Солнце русской поэзии. (2000). Холст, масло. 40 см х 40 см. Слайд из семейного архива художника

Fig. 4. Vitaly Barkin. The Sun of Russian Poetry (2000). Canvas, oil.

40 cm x 40 cm. Slide from the artist’s family archive

подвижного, даже вертлявого, с великолепными большими, чистыми и ясными глазами, в которых, казалось, отражалось все прекрасное в природе… Он вовсе не был смугл, ни черноволос, как уверяют некоторые, а был вполне белокож и с вьющимися волосами каштанового цвета» (цит. по: [10, с. 44]). Или известные слова из записной книжки Петра Андреевича Вяземского «Пушкин был всегда дитя вдохновения, дитя мимотекущей минуты» (цит. по: [10, с. 45]).

В работе «Накануне» Виталий Баркин изображает уже не «восторженного романтического героя», а уставшего человека, серьезно, с оттенком грусти и сожаления смотрящего на мир.

Усилия художника, направленные, как мы уже упоминали, в первую очередь на выявление внутреннего мира и душевного состо- яния поэта, в каждом конкретном случае проявлялись по-особому. Но всегда сказывалась бескомпромиссность художника, проступающая даже помимо его воли. Каждая деталь строго обосновывалась исторически и одновременно согласовывалась с общей композицией так, чтобы ни одна частность не заслонила основной идеи портрета. Художник уделял внимание всему: гамме цветов, которая свойственна эпохе А. С. Пушкина, голубым глазам, тонким рукам поэта с длинными ногтями - одновременно желая насытить этими деталями портрет и в то же время боясь, как бы они, вступая в свои права, не увели живого Пушкина от нас, сегодняшних, в историю.

Портрет А. С. Пушкина «Солнце русской поэзии» мы бы также отнесли к числу интереснейших картин пушкинианы В. Ф. Баркина (Рис. 4). Герой выглядит поэтичнее, тоньше, острее. Поэт изображен по-

* * *

Подводя итог нашим изысканиям, нужно отметить, что их научная новизна видится в создании основы для освоения пушкинианы Виталия Бар-кина - художника, чье творчество, несмотря на масштаб и оригинальность, долгое время оставалось на периферии искусствоведческого дискурса. Мы сочли важным ввести в научный оборот свидетельства близкого человека (жены художника), которая была посвящена в процесс творческих поисков Виталия Фомича, воочию наблюдала за тем, как рождались и воплощались замыслы, в чем-то способствовала их эволюции.

Каким сумел увидеть и показать Виталий Баркин А. С. Пушкина в своих произведениях? Самое основное, что отличает и выделяет созданный им образ поэта,- несгибаемое человеческое

Рис. 5. Баркин В. Ф. Дуэль. (1999). Холст, масло. 51 см х 48 см. достоинство, независимость, внутрен-Слайд из семейного архива художника няя уверенность и сила духа, незам-Fig. 5. Vitaly Barkin. Duel (1999). Canvas, oil. 51 cm x 48 cm. Slide кнутость в себе - душевность, откры- from the artist’s family archive груженным в думы и переживания, строгим, сдержанным в движениях. Глаза - задумчивые, но ясные и зоркие, полные внутреннего света. Невольно хочется верить художнику, что А. С. Пушкин был именно таким.

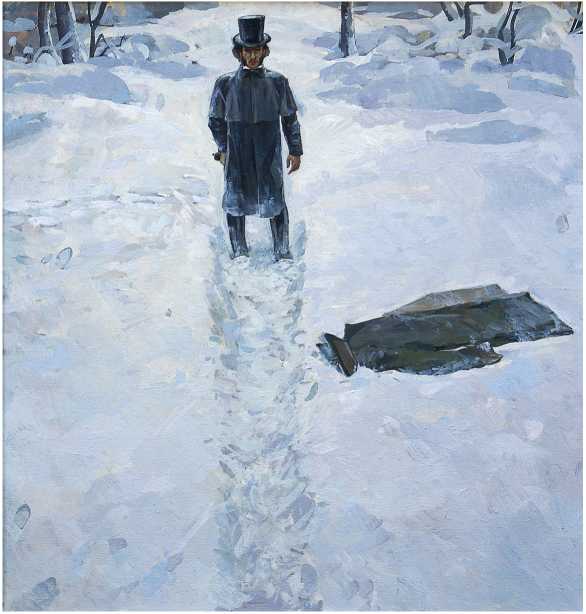

«Дуэль» представляет интерес как попытка воспроизвести последнюю страницу жизненной трагедии поэта. Картина повествует о последних минутах перед дуэлью, которая состоялась 27 января 1837 г. в перелеске близ Комендантской дачи у Черной речки. В. Ф. Баркин изобразил А. С. Пушкина сильным, не сломленным, полным ненависти и боли. Герой развернут лицом прямо к зрителям. Он стоит перед вытоптанной в глубоком снегу секундантами узкой дорожкой. На заднем плане чернеют тени деревьев, они словно обступают поэта плотным кольцом. Брошенная шинель Данзаса, секунданта Пушкина, для обозначения рубежной метки, безжизненно распластана на снегу. Через несколько секунд раненый поэт упадет, но попытается привстать для ответного выстрела в Дантеса (Рис. 5).

тость, готовность к действию . Художник избегает монументальности и раскрывает пушкинскую тему мастерски объединяя психологизм с исторической достоверностью. Специфика творческого метода Виталия Фомича проявляется в детальном ознакомлении с биографией поэта, изучении классических портретов и своеобразном «вживании» в образ. Такой подход позволяет сохранить баланс между традицией и авторским новаторством, а серийный принцип работ («Поэт», «Дуэль», «Счастливая минута») подчеркивает многогранность пушкинского образа, его особое значение для культурной памяти наших соотечественников. Подобные серии работ - не только пример несомненной удачи художника, но и залог уверенности в том, что творческие поколения нашего времени в процессе дальнейшего освоения пушкинского наследия сумеют решить непростой, давно назревший вопрос о качественном иллюстрировании произведений гениального поэта.

Проводя искусствоведческий анализ, мы видели его целью наметить некото-

ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ГРАНИ ОСВОЕНИЯ

рые предварительные итоги, рассмотреть, как отображается в современном искусстве не «общеизвестный», а новый для познания, заново открываемый нашими современниками образ А. С. Пушкина. И с удовлетворением можем констатировать, что по сравнению с другими единовременный вклад Виталия Фомича Баркина далеко не мал по количеству произведений и достаточно высок по качеству.

Представленная статьи - лишь подступ, далеко не полный обзор того, как портретировал А. С. Пушкина Виталий Баркин. Поскольку многие работы утрачены, пока что, к сожалению, затруднительно дать исчерпывающе полный анализ всей посвященной великому поэту тематической серии живописных и графических работ художника.

Отправной точкой такого анализа должен стать поиск утерянных работ Виталия Баркина и архивных материалов - это позволит воссоздать полную картину его пушкини аны. Сопоставление наследия Виталия Фомича с результатами творческих поисков других мастеров даст возможность выявить и более рельефно обозначить общие и особенные черты его творческой манеры. Совершенно отдельным и очень интересным направлением дальнейших научных изысканий, впрочем, затрагивающих не только творчество В. Ф. Бар-кина, станет изучение роли семьи в формировании художественного метода - этот аспект может быть основой для междисциплинарных исследований на стыке искусствоведения, психологии и социологии.

Завершая исследование, хотим подчеркнуть, что неустанный творческий поиск, нацеленный на создание в визуальных искусствах портретных и тематических произведений, достойных стать сопровождением биографии А. С. Пушкина,- это залог талантливых продолжений комплексной работы, которая поможет новым поколениям глубже понять и полюбить поэта.

Pushkin by Artist Vitaly Barkin:

Contemporary Development of the Poet’s Image in Fine Art