«Работники знаний» и модернизация региона

Автор: Леонидова Галина Валентиновна, Головчин Максим Александрович, Ласточкина Мария Александровна, Устинова Ксения Александровна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное развитие

Статья в выпуске: 3 (45), 2016 года.

Бесплатный доступ

Профессиональное образование выступает основным звеном подготовки кадров и выполняет функцию «драйвера» модернизационных процессов. Носителями специфических квалификаций и знаний, которые предоставляет система профобразования, является особая категория «работников знаний». Профессиональная деятельность этой группы стратегически важна для трансформирующейся экономики. В статье на основе обобщения отечественного и зарубежного опыта выделены критерии отнесения населения к «работникам знаний»: образовательный уровень, трудоустройство в «интеллектуалоемких» отраслях. В исследовании определены специфические характеристики «работников знаний», представлена их типология в зависимости от должностной принадлежности (профессиональные менеджеры, новые рабочие, дипломированные техники, ученые, специалисты-новаторы). Основной акцент сделан на определении уровня реализации трудового потенциала квалифицированных специалистов в контексте модернизации экономики. Определена зависимость уровня модернизации регионов от занятости работников с профессиональным образованием. В то же время обращается внимание, что на осуществление модернизации территорий в большей степени влияет не столько подготовка «работников знаний», сколько реализация их потенциала на рынке труда. Этот тезис подтверждается результатами корреляционного анализа, которые свидетельствуют об отсутствии прямой связи между численностью студентов колледжей и вузов и уровнем модернизации территорий. С позиции эффективной реализации накопленного потенциала в исследовании показана важность включения в трудовой процесс выпускников образовательных организаций в соответствии с полученной специальностью. Выявлены проблемы, сдерживающие трудоустройство по специальности. В исследовании показано, что замедление модернизационных процессов обусловливается преимущественно экономическими и когнитивными аспектами, в частности, к разбалансированности составляющих индекса вторичной модернизации приводит недостаточное число ученых и инженеров, людей, подающих патентные заявки, маленькая доля затрат на научные исследования и конструкторские разработки в ВРП. Выявлено, что одним из способов совершенствования человеческого капитала является повышение инновационной активности молодежи; обоснован тезис о прямом положительном влиянии развития компетенций на участие в исследованиях и научных разработках. Результаты исследования могут быть использованы при разработке стратегических планов развития инновационных отраслей и социального предпринимательства в регионах России.

Регион, модернизация, образование, рынок труда, "работники знаний", "сверх-квалификация"

Короткий адрес: https://sciup.org/147109842

IDR: 147109842 | УДК: 37.014.54:332.1 | DOI: 10.15838/esc/2016.3.45.8

Текст научной статьи «Работники знаний» и модернизация региона

Как показывает мировой опыт, ключевая роль в модернизационных процессах отводится человеческим ресурсам, главным фактором экономического роста и главной ценностью общества становится человеческий капитал как совокупность знаний, умений, компетенций работника [17, с. 3-15].

Этот тезис подтверждается в одной из работ А. Крюгера и М. Линдаля «Образование для экономического роста», в которой показано, что увеличение запасов чело- веческого капитала у населения с высшим образованием сопровождается достижением высокого технологического и экономического уровня в масштабах национальной экономики [21, с. 1101-1136]. Низкий уровень инвестиций в высшее образование в европейских странах по сравнению с США (1,4% ВВП против 3% ВВП) в начале 2000-х гг. рассматривался зарубежными исследователями в качестве одной из причин отставания стран Европы по темпам экономического роста [22, с. 757-777].

Соответственно ведущая роль в трансформации общества и экономики отводится образованию, подготовке будущих «генераторов и воплотителей инновационных идей». Среди таковых – люди с высоким образовательным уровнем, работающие на основе знаний и посредством их, способные создавать новое знание, новый продукт, новый метод и т.п. [2, с. 50]. Для обозначения этой группы экспертами ОЭСР применяется термин «human resources in science and technology». По оценкам сотрудников ОЭСР, доля этой категории специалистов среди занятого населения в развитых странах ЕС превышает 35% (в США – более 40%) [23, с. 88]. В её состав входят получившие третичное образование (т.е. среднее и высшее профессиональное, а также послевузовское) и/или занятые в различных видах интеллектуальной деятельности (наука, образование, информационно-коммуникационные технологии), предполагающих высокую квалификацию и инновационный потенциал.

В научном плане тема человеческих ресурсов получила заметный импульс в развитии в конце XX – начале XXI века. Среди зарубежных исследователей, которые затрагивали этот вопрос, были П. Вайзе, Х. Гаго, Я. Дай, М. Кастельс, Б. Кхадрия, С. Нас, Ч. Фанг. Среди отечественных – М.Ю. Барбашин, В.В. Боброва, Э.Д. Виль-ховченко, Л.В. Докашенко, В.Л. Иноземцев, И.П. Цапенко, М.А. Юревич и др. Отдельно стоит упомянуть работы К. Ка-нибано, Т. Поуга, И. Чоу, A. Экеленда, посвященные методологии оценки спроса и предложения на высококвалифицированных специалистов.

Обобщение отечественных и зарубежных исследований по данной проблематике позволило установить, что группа «работников знаний» неоднородна. П. Друкер, например, критерием отнесения к «работникам знаний» считал владение интеллектом, памятью, знаниями, инициативой, личным опытом и выделял две категории «работников знаний»:

– управленцы ;

– специалисты (менеджеры определенного уровня, консультанты, программисты, пользователи программного обеспечения и т.п.) [19].

Более дифференцированный подход к типологизации «работников знаний» использовал Э.Д. Вильховченко. Им выделено четыре подгруппы в зависимости от принадлежности к той или иной должности: 1) профессиональные менеджеры (носители специальных знаний по маркетингу, инжинирингу, управлению интеллектуальными и человеческими ресурсами); 2) ученые, специалисты-новаторы (носители экспертных знаний, обладатели дипломов и научных степеней); 3) дипломированные техники (вспомогательный персонал, работающий в кооперации со специалистами); 4) новые рабочие или «когнитариат» (рабочие, занятые преимущественно в автоматизированном, опытно-внедренческом производстве, наукоемких сферах сервиса) [2, с. 50].

Системный подход к интерпретации категории «работники знаний» представлен в документе «Руководство Канберра» (Canberra Manual), подготовленном Европейской комиссией совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития в 1995 г. В нем помимо видов экономической деятельности, в которых заняты «работники знаний», определены также образовательные и квалификационные характеристики этой категории [24].

Каждый исследователь внес свой вклад в расширение представлений о характерных чертах «работников знаний». Обобщение разных точек зрения позволило вы- делить специфические особенности этой группы, связанные с образованием и квалификацией, сферой занятости, характером труда (табл. 1).

Необходимо отметить, что большинство исследователей для определения сущности категории «работников знаний» прибегают к таким субъективным характеристикам, как активность, стремление к самореали- зации, инновационность мышления, мобильность и т.д., которые в силу своей природы практически не поддаются вычислению. В рамках нашего исследования мы выбрали «рабочие» показатели, которые позволят дать объективный анализ положения этой социально-профессиональной группы в обществе, – уровень образования и занятость на рынке труда.

Таблица 1. Специфические характеристики, присущие «работникам знаний», представленные в работах зарубежных и отечественных ученых

|

Автор |

Характеристики |

|

Druker P. (1994) |

- Владение своими собственными средствами производства: неразрывно принадлежащими интеллектом, памятью, знаниями, инициативой, личным опытом |

|

Castells M. (1999) |

- Высокая насыщенность информацией и знаниями |

|

Иноземцев В.Л. (2000) |

|

|

Khadria B. (2004) |

- Представители этого слоя имеют третичное образование в сфере науки и техники и заняты по научнотехническим специальностям, где выше квалификация не требуется |

|

Nås S.O. (2008) |

|

|

Вильховченко Э.Д. (2010) |

|

|

Fang H., Dai Y. (2011) |

- Ядро научных и технологических процессов, необходимое для поддержания производства, распространения и применения научных и технологических знаний |

|

Докашенко Л.В., Боброва В.В. (2011) |

|

|

Цапенко И.П., Юревич М.А. (2014) |

|

|

Барбашин М.Ю. (2014) |

|

|

Источник: составлено авторами. |

|

Несмотря на различие позиций, современные исследователи сходятся на том, что увеличение численности «работников знаний» на рынке труда, особенно в период трансформаций и экономической нестабильности, сопровождается аллокационным эффектом, заключающимся в том, что население с более высоким образовательным уровнем обладает лучшими адаптационными способностями. В целом дипломированные специалисты успешнее приспосабливаются к непредвиденным изменениям в экономической, институциональной и технологической среде, а значит, являются незаменимыми для развития инновационной экономики.

Однако такие результаты достигаются преимущественно в условиях соответствия накопленного потенциала требованиям экономического развития. В обратной ситуации возникает ряд проблем, связанных с неэффективным использованием или недоиспользованием человеческого капитала, что препятствует модернизации экономики. На индивидуальном уровне к их числу можно отнести трудоустройство не по специальности, необходимость дополнительных инвестиций в переподготовку и повышение образовательного уровня, безработицу.

Из-за нехватки профессионального опыта, асимметрии информации молодые специалисты сталкиваются со значительными сложностями при приеме на работу. По данным Международной организации труда в мире около 75 млн. молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет являются безработными. Уровень молодежной безработицы практически вдвое превышает безработицу среди взрослых. Отмечается, что за период 2008–2012 гг. страны ЕС ежегодно недополучали 1,2% своего ВВП из-за «потерянного поколения» нигде не работающих и не обучающихся молодых людей [8].

Среди диспропорций, приводящих к неэффективному использованию человеческого капитала, – трудоустройство не по специальности, несоответствие квалификации работников требованиям рабочих мест. В Вологодской области, по данным мониторинга качества трудового потенциала, в 2014 г. 40% населения работали не по специальности (в 2009 г. – 55%). Нарастание диспропорций между сферой образования и рынком труда сопровождалось обесценением квалифицированной рабочей силы. Это подтверждается данными обследования населения по проблемам занятости, ежеквартально проводимого в регионах России Федеральной службой государственной статистики на основе выборочного опроса домохозяйств: не менее трети работников с третичным образованием выполняли работу, не требующую высокой квалификации [15]. Этот феномен, известный как «сверхквалификация», по некоторым оценкам охватывает порядка 10–30% занятых россиян [17, с. 3-15]. В Вологодской области только в половине случаев квалификация соответствовала требованиям рабочих мест, примерно у четверти населения она была выше необходимой.

Среди проблем, связанных с использованием человеческого капитала, на организационном уровне можно отметить наличие у работников «скрытого» знания (набор информации, не формализующийся на соответствующих носителях, существующий только с его обладателем), его отчуждение и превращение в «явное». Кроме того, риск «утечки мозгов» обусловливает необходимость больших финансовых вложений для предотвращения мобильности, а также использование практики заключения долгосрочных контрактов [17, с. 3-15].

Считается, что к усилению рассогласований между системой образования и рынком труда может приводить не только не- эффективная реализация в трудовой деятельности накопленного потенциала, но и снижающееся качество образовательной подготовки. Несмотря на формально высокий образовательный уровень населения (доля взрослого населения с третичным образованием в 2012 г. в России достигала 53%, в среднем по странам ОЭСР – 32%, по странам «большой двадцатки» – 27%), проблема, связанная с качеством образования, получила заметное распространение.

Эта мысль подтверждается мнением ведущих экономистов и экспертов. По словам В.Е. Гимпельсона, сейчас Россия является «лидером в обладании человеческим капиталом, но аутсайдером в его использовании» [3].

По мнению трети работодателей, согласно данным мониторинга функционирования промышленности Вологодской области в 2014 г., модернизацию производства сдерживает дефицит квалифицированных кадров. Причем, характеризуя уровень подготовки выпускников, практически никто из респондентов не определил его как высокий. На уровне страны, так же как и в регионе, преобладали удовлетворительные оценки, несколько выше характеризова- лось качество образовательной подготовки окончивших вузы (в 2013 г. средний балл при оценке выпускников ПТУ составлял 3,5 по пятибалльной шкале, выпускников вузов – 3,7) [14, с. 26-28].

Положительной тенденцией в период 2001–2014 гг. является рост на 37% численности населения России с третичным образованием в расчете на 10 тыс. занятого населения (с 5640 до 7710 чел. соответственно). Однако изменение произошло главным образом за счет работников со средним профессиональным образованием, а число занятых с высшим образованием увеличивалось более медленными темпами (темп роста – 144% против 128%; табл. 2) .

Следует отметить неравномерность распределения квалифицированных кадров по территории. Значительная часть занятого населения с профессиональным образованием сконцентрирована в Центральном федеральном округе (4530 чел. со средним профессиональным образованием и 3750 чел. – с высшим на 10 тыс. занятого населения), на остальных территориях квалифицированных специалистов сравнительно меньше.

Таблица 2. Численность занятого населения со средним и высшим профессиональным образованием (на 10 тыс. занятого населения)

|

Территория |

Среднее профессиональное образование |

Высшее профессиональное образование |

||||||

|

2001 |

2005 |

2014 |

2014 к 2001, в % |

2001 |

2005 |

2014 |

2014 к 2001, в % |

|

|

Российская Федерация |

3130 |

2560 |

4490 |

143,5 |

2510 |

2620 |

3220 |

128,3 |

|

В разрезе федеральных округов: |

||||||||

|

Центральный |

3100 |

2600 |

4530 |

146,1 |

2910 |

3050 |

3750 |

128,9 |

|

Северо-Западный |

3460 |

2410 |

4740 |

137,0 |

2640 |

2830 |

3250 |

123,1 |

|

Южный |

3000 |

2540 |

4380 |

146,0 |

2420 |

2570 |

3020 |

124,8 |

|

Северо-Кавказский |

- |

- |

2850 |

- |

- |

- |

3090 |

- |

|

Дальневосточный |

3380 |

2650 |

4440 |

131,4 |

2650 |

2610 |

3170 |

119,6 |

|

Приволжский |

2940 |

2390 |

4740 |

161,2 |

2140 |

2290 |

2890 |

135,0 |

|

Сибирский |

3210 |

2760 |

4390 |

136,8 |

2420 |

2440 |

2850 |

117,8 |

|

Уральский |

3160 |

2660 |

4790 |

151,6 |

2220 |

2160 |

3110 |

140,1 |

|

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: стат. сб. / |

Росстат. - |

М., 2015. - |

С. 156-157. |

|||||

Принимая во внимание все вышеобо-значенные проблемы, подчеркнем, что о положительном влиянии человеческого капитала на темпы и качество экономического роста можно говорить преимущественно при условии трудоустройства по специальности и соответствия квалификации требованиям рабочих мест. Поэтому важное значение имеет ответ на вопрос о степени соответствия накопленного человеческого капитала потребностям экономики. В нашем контексте интересно проследить, насколько показатели подготовки квалифицированных специалистов связаны с уровнем модернизационного развития экономики в субъектах Федерации. Для решения данной задачи было проведено сопоставление индикаторов развития профессионального образования с интегрированным индексом модернизации регионов России, который отражает относительный разрыв между уровнем модернизации территории и достигнутым мировым значением [9].

В Институте социально-экономического развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН) индекс рассчитывается на основе методологических разработок Центра изучения социокультурных изменений Института философии РАН и Центра исследования модернизации Китайской академии наук. Положения этих разработок применяются для анализа процесса модернизации конкретной территории, для определения стадии модернизации, факторов, стимулирующих и сдерживающих данный процесс. Анализ в территориальном разрезе проводился с помощью информационно-аналитической системы «Модернизация» .

Уровень модернизации территорий как интегральный показатель определялся на основе трех субиндексов (экономический индекс, социальный индекс, знаниевый индекс) и рассчитывался исходя из следующих условий:

IMI = (EI + SI + KI)/ 3 ,

EI = 4 Di,

^ 4

i = 1 4

SI = Di ,

∑ i = 5 4 ,

KI = Di,

∑ i = 9 4

D = 100 ⋅ iav , i isv

Di ≤ 100

,

где EI – экономический индекс интегрированной модернизации,

SI – социальный индекс интегрированной модернизации,

KI – знаниевый индекс интегрированной модернизации,

Di – относительный уровень развития оценочного i индикатора, iav – реальное значение i индикатора, isv – стандартное значение оценочного i индикатора (усредненное значение индикаторов 20 развитых стран, рассчитанных Центром исследования модернизации Китайской академии наук на основе международной статистики).

Эти показатели были приняты Центром исследований модернизации Китайской академии наук в качестве критериев при определении индексов модернизации 131 страны мира [9].

Методика измерения первичной модернизации (ПМ) учитывает три области жизни индустриального общества: экономическую, социальную и когнитивную (область знаний). Значения вторичной модернизации (ВМ) определяются для четырех областей: инновации в знаниях, трансляция знаний, качество жизни, качество экономики. Анализ интегрированного индекса модернизации проводился с использованием 12 статистических показателей, позволяющих измерять совокупный уровень обеих стадий модернизации.

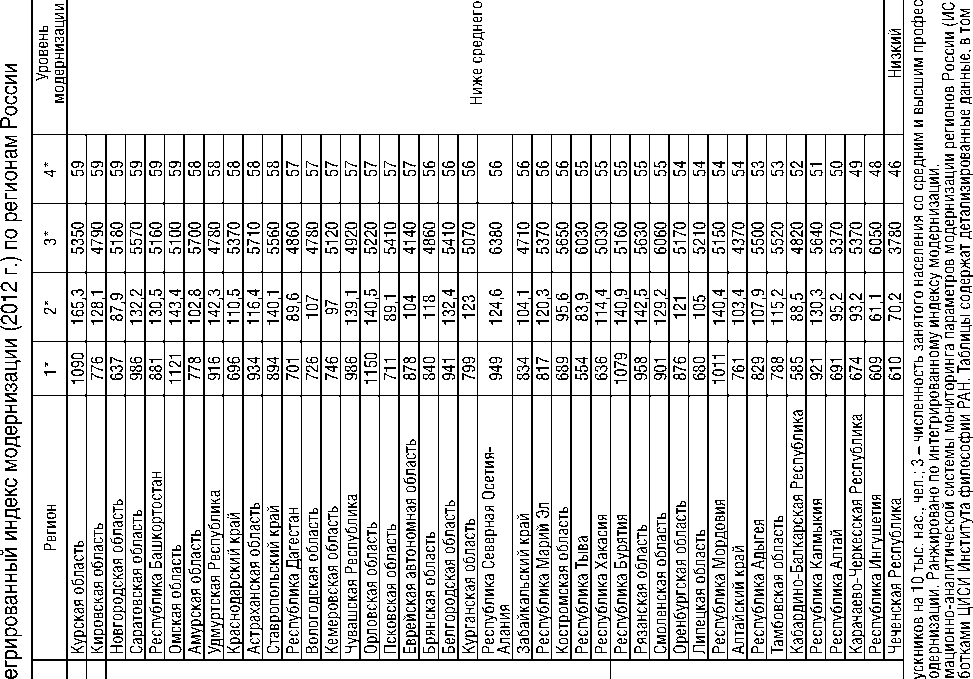

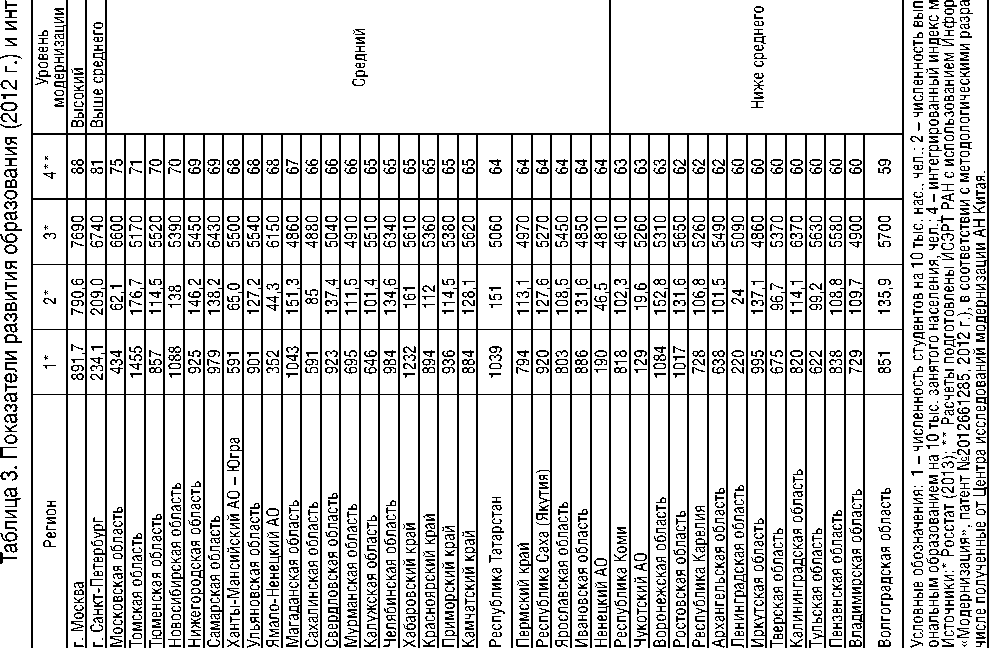

Регионы были сгруппированы в пять групп по значению интегрированного индекса модернизации за 2012 г.: 1) высокий уровень ( IMI ≥ 88); 2) выше среднего (78 ≤ IMI ≤ 87); 3) средний (64 ≤ IMI ≤ 77); 4) ниже среднего (48 ≤ IMI ≤ 63); 5) низкий (33 ≤ IMI ≤ 47) [11, с. 155].

Результаты анализа свидетельствуют, что субъекты РФ с высокими значениями индекса модернизации отличаются высоким уровнем занятости работников с профессиональным образованием (табл. 3). Одним из примеров служит город Москва, отличающийся как высоким уровнем модернизации ( IMI = 88), так и большой численностью занятого населения с третичным образованием (7690 чел. на 10 тыс. нас.). Подобная закономерность характерна и для ряда территорий со средним и выше среднего уровнем модернизации – г. Санкт-Петербурга, Московской, Самарской, Челябинской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа.

В некоторых случаях, например в регионах Дальневосточного федерального округа (Магаданская, Сахалинская области), вышеназванная зависимость не соблюдается. При среднем уровне модернизации численность работников с третичным образованием здесь не достигает среднего значения по РФ (5318 чел. на 10 тыс. занятого населения). В качестве причин подобной ситуации – существенный миграционный отток: в 2013 г. сальдо миграции составило -142 и -44 чел. на 10 тыс. населения соответственно [12, с. 79].

Необходимо отметить, что в ряде регионов (Томская, Воронежская, Ростовская, Орловская, Новосибирская, Омская области, республики Татарстан, Бурятия) наблюдается значительный разрыв между показателями контингента студентов и выпуска квалифицированных специалистов (более чем в 7 раз). Это свидетельствует о том, что в последние годы на указанных территориях возник заметный импульс к укреплению сети организаций профессионального образования. Поэтому в перспективе ситуация с занятостью здесь может сильно измениться.

В среднем, при прочих равных условиях, увеличение численности занятых с третичным образованием повышает вероятность осуществления модернизационных процессов. Другая ситуация возникает, когда в исследовании учитываются показатели, характеризующие образование как таковое. Так, корреляционный анализ численности студентов колледжей и вузов и уровня модернизации территорий показал отсутствие прямой связи между ними. Это подтверждают значения коэффициентов корреляции Пирсона (табл. 4) .

Необходимо отметить, что связь индекса уровня модернизации с численностью занятого населения с третичным образованием хотя и слабая, но все же имеет место. Слабость связи можно объяснить тем, что показатель «численность занятого населения с высшим образованием на 10 тыс. занятого населения» дает информацию в целом о работниках с вузовским образованием и не указывает на число выпускников институтов, университетов, академий, осуществляющих трудовую деятельность на рабочих местах соответствующей квалификации. В то же время исследования говорят о значимости влияния на модернизацию именно последнего показателя [16, с. 509-601].

Таблица 4. Степень тесноты статистической связи между интегрированным индексом модернизации регионов и отдельными индикаторами развития третичного образования

|

Показатель |

Коэффициент корреляции Пирсона |

Теснота парной связи |

|

Численность студентов на 10 тыс. нас. |

-0,001 |

Отсутствует |

|

Численность занятого населения со средним и высшим профессиональным образованием на 10 тыс. занятого населения |

0,457 |

Слабая |

|

В том числе: |

||

|

- со средним профессиональным образованием |

0,058 |

Отсутствует |

|

- с высшим профессиональным образованием |

0,460 |

Слабая |

|

Источник: расчеты авторов. |

||

Зачастую уровень развития у выпускников наиболее актуальных для работодателей компетенций (инновационность, коммуникативность, инициативность, предприимчивость и т.д.) является невысоким. Поэтому начинающие свою профессиональную карьеру «работники знаний» оказываются не готовы работать в условиях современной экономики. В ряде случаев их потенциал остается не востребованным нанимателями. Следовательно, «торможение» модернизационных процессов связано не только с экономическими, но и когнитивными аспектами.

Таким образом, для активизации процессов модернизации экономики и общества важны не столько количественные показатели подготовки «работников знаний», сколько реализация их потенциала на соответствующих их квалификации рабочих местах. Причем необходимо способствовать аккумулированию талантов в наиболее «производственных профессиях, а не тех, что связаны с перераспределением ренты» [3]. В сфере профессиональной подготовки требуется стимулировать работу по формированию когнитивных и социальных навыков, поведенческих характеристик.

В таких условиях ключевым вопросом для органов власти должно стать совершенствование человеческого потенциала будущих поколений, в том числе и посредством повышения инновационной активности молодежи. Так, в период 2000–2012 гг. разница между индексом вторичной модернизации и субиндексом трансляции знаний (KTI) увеличилась в среднем на 20 п.п. Заметим, что к разбалансированности составляющих индекса вторичной модернизации в 2012 г. привело недостаточное число ученых и инженеров, людей, подающих патентные заявки, маленькая доля затрат на НИОКР в ВРП, низкий ВРП на душу населения, недостаточная доля занятых в сфере услуг [18, с. 52-53].

Следствия данной разбалансировки для инновационной активности молодого поколения достаточно живо иллюстрируются материалами пилотного социологического опроса, проведенного в октябре 2015 г. среди студентов высших и средних профессиональных образовательных организаций г. Вологды1. Согласно результатам этого исследования, молодые люди с компетенциями на уровне 3,71 балла и выше втрое чаще участвовали в создании изобретений (табл. 5).

Таблица 5. Распределение молодых людей по наличию изобретений, %

Таким образом, эффективность воспроизводства человеческого капитала будет определяться не столько формально высоким образовательным уровнем населения, сколько повышением качества человеческого капитала путем развития компетенций, востребованных в инновационной экономике, а также эффективностью их использования вследствие трудоустройства по специальности и обеспечения соответствия квалификации требованиям рабочих мест.

Неэффективное воспроизводство человеческого капитала может приводить к рискам осуществления модернизации. В свою очередь замедление темпов модернизации негативно сказывается на человеческом

капитале, поскольку сопровождается социальными и экономическими потерями как для индивида, так и для общества в целом. Проведенный нами анализ продемонстрировал неравномерность развития территорий по уровню образования и показателям модернизации. Это свидетельствует о нелинейности происходящих процессов, а также о том, что, несмотря на хорошую обеспеченность высококвалифицированными кадрами, регионы могут отставать по развитию инновационных производств. Последнее создает предпосылки для неэффективного использования человеческого капитала, приводя, в частности, к увеличению распространенности феномена «сверхквалификации». Преодоление сложившихся диспропорций между системой образования и рынком труда должно предполагать, с одной стороны, создание новых рабочих мест, отвечающих современным научно-техническим требованиям, с другой стороны, осуществление переподготовки и повышения квалификации работников, а также создание условий для обучения населения новым профессиям.

Список литературы «Работники знаний» и модернизация региона

- Бараблина, С.В. Социальная ответственность: роль высших учебных заведений /С.В. Бараблина, Л.Л. Мехришвили//Вестник международных организаций. -2012. -№1(36). -С. 203-218.

- Вильховченко, Э.Д. «Люди знания» -новая рабочая сила позднекапиталистических обществ и ее место в цивилизованных процессах /Э.Д. Вильховченко. -М.: ИМЭМО РАН, 2010. -139 с.

- Гимпельсон, В.Е. Выступление на Красноярском экономическом форуме /В.Е. Гимпельсон. -Режим доступа: https://www.hse.ru/expertise/news/177478566.html

- Департамент труда и занятости Вологодской области. Официальный сайт. -Режим доступа: http://www.depzan.info

- Лапин, Н.И. Измерение модернизации российских регионов и социокультурные факторы ее стратегии /Н.И. Лапин//Социологические исследования. -2012. -№ 9(341). -С. 4-24.

- Ласточкина, М.А. Территориальные особенности модернизации России /М.А. Ласточкина//Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. -2013. -№2(34). -Режим доступа: http://region.mcnip.ru

- Ласточкина, М.А. Возможности и ограничения модернизационного развития регионов Северо-Западного федерального округа /М.А. Ласточкина, А.А. Шабунова//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2013. -№5(29). -С. 39-52.

- Молодёжная безработица в России составила более 28% . -Режим доступа: http://www.hr-journal.ru/news/events/events_2963.html

- Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае /под ред. Хэ Чуаньци. -М.: Весь мир, 2011. -256 с.

- Проблемы социокультурной модернизации регионов России /сост. и общ. ред. Л.А. Беляевой, Н.И. Лапина. -М.: Academia, 2013. -416 с.

- Развитие навыков для инновационного роста в России . -Режим доступа: http://www.hse.ru/data/2015/04/06/1096342275/russia_skills.pdf

- Регионы России. Социально-экономические показатели . -М.: Росстат, 2013. -990 с.

- Стецунов, В.В. Трудоустройство системы профессионального образования в условиях кризиса: проблемы и перспективы /В.В. Стецунов//Вестник Адыгейского государственного университета. -Серия 5: Экономика. -2011. -№2. -С. 216-223.

- Требования работодателей к текущим и перспективным профессиональным компетенциям персонала : информационный бюллетень. -М.: НИУ ВШЭ, 2014. -61 с.

- Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. -Режим доступа: http://www.gks.ru

- Цапенко, И.П. Работники знаний: какую роль они играют в современной экономике? /И.П. Цапенко, М.А. Юревич//Вестник Российской академии наук. -2014. -№7. -С. 509-601.

- Цапенко, И.П. Человеческие ресурсы в сфере науки и технологий: состояние и эффективность использования /И.П. Цапенко//Мировая экономика и международные отношения. -2014. -№4. -С. 3-15.

- Шабунова, А.А. Дети и молодежь в России: глобальные вызовы современности /А.А. Шабунова, Г.В. Леонидова, О.Н. Калачикова//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2015. -№6(42). -С. 36-57.

- Drucker, P. The age of social transformation. The Atlantic Monthly /P. Drucker. -Available at: http://www.theatlantic.com/politics/ecbig/soctrans.htm.

- Il'in, V.A. The problems of development of a region under the conditions of the global crisis (Using the Vologda Region as an example) /V.A. Il'in//Studies on Russian Economic Development. -2010. -№1. -pp. 78-87.

- Krueger, A.B. Education for Growth: Why and For Whom? /A.B. Krueger, M. Lindahl//Journal of Economic Literature. 2001. Vol. XXXIX. -pp. 1101-1136.

- Md. Rabiul Islam & James B. Ang & Jakob B. Madsen Quality-Adjusted Human Capital And Productivity Growth /Economic Inquiry, Western Economic Association International. 2014. vol. 52(2). pp. 757-777.

- Science, Technology and Industry Scoreboard. Paris: OECD, 2013. -275 р.

- The measurement of scientific and technological activities: Manual on the measurement of human resources devoted to S&T («Canberra Manual»). Paris: OECD and ECSC-EC-EAEC, 1995. -111 р.