Размещение населения на юго-восточном склоне Большого Кавказа и оценка антропогенного влияния (на примере Шемаха-Исмаиллинской зоны)

Автор: Шекилиева Хаят Фикрет

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 3 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены материалы по размещению населения на юго-восточном склоне Большого Кавказа и оценка их антропогенного влияния на примере Шемаха-Исмаиллинской зоны. Представлена динамика изменения населения в зоне исследования, определение ареалов их размещения, негативные проблемы в природе под действием антропогенной деятельности населения.

Размещение, прирост населения, ландшафт-климат, экологическое равновесие, демографический процесс, миграция, рождаемость-смертность

Короткий адрес: https://sciup.org/14115975

IDR: 14115975 | УДК: 551.4; | DOI: 10.33619/2414-2948/52/21

Текст научной статьи Размещение населения на юго-восточном склоне Большого Кавказа и оценка антропогенного влияния (на примере Шемаха-Исмаиллинской зоны)

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 551.4; 631.46

На современном этапе значительно возросли требования по оценке природных условий и природных ресурсов и их охране в Азербайджане. Проведен ряд работ по изучению влияния антропогенной нагрузки на природную среду в экономически устойчиво развивающихся регионах. Отмечается положительный прирост населения на этих территориях и, соответственно, усиление антропогенной нагрузки. Наиболее критичная экологическая ситуация складывается в Шемаха–Исмаиллинской зоне.

В Шемаха–Исмаиллинской зоне проживает около 304,0 тыс человек. Прирост населения по сравнению с приростом в целом по стране, отличается высокими показателями. За последние 30 лет увеличение составило на 45%. Данный показатель в среднем соответственно по годам составляет 1,5% и существенно отличающийся по годам (Таблица 1) [1–4].

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 6. №3. 2020 DOI: 10.33619/2414-2948/52

Таблица 1.

ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ [5–6]

|

По районам |

1980 |

1990 |

2000 |

2010 |

2015 |

Прирост населения, % |

|||

|

1990 1980 |

2000 1990 |

2010 2000 |

2015 2010 |

||||||

|

Шемахинский |

95,6 |

67,9 |

82,3 |

93,7 |

101,2 |

-29,0 |

21,2 |

13,9 |

8,5 |

|

Исмаиллинский |

56,4 |

65,9 |

73,6 |

80,9 |

84,9 |

16,8 |

11,7 |

9,9 |

4,9 |

|

Гобустанский |

— |

30,9 |

35,2 |

41,1 |

44,8 |

— |

13,9 |

16,8 |

9,0 |

|

Ахсуйский |

49,7 |

56,1 |

63,9 |

72,1 |

77,3 |

12,9 |

13,9 |

12,8 |

7,2 |

|

Итого: |

201,7 |

220,8 |

255 |

287,8 |

308,2 |

9,5 |

15,5 |

12,9 |

7,1 |

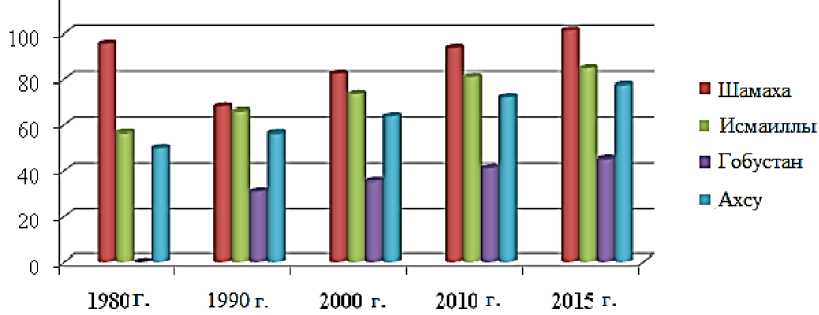

В Шемаха–Исмаиллинской зоне, входящей в Горно–Ширванский экономический район, наблюдаются различия по размещению населения, а также различия между рождаемостью и смертностью (Рисунок).

Рисунок. Диаграмма естественного прироста населения в Шемаха–Исмаиллинской зоне.

Так как в отличающемся по количеству населения Шемахинском районе за последние 20 лет наблюдается прирост населения. Если количество рожденных в зоне в 1995 г. составляло 5451 чел., то в 2015 г. их количество возросло до 6125 чел. Если только в Шемахинском районе естественное перемещение населения в 1995 г. составило 1601 чел., то в 2015 г. их количество возросло, и составило 2096 чел. (Таблица 2).

Развитие на территории определенных отраслей народного хозяйства, обеспечение работой населения, повлияли на показатели рождаемости населения. Между этим возросли и показатели смертности. Если в 1995 г. показатели смертности составляли 582 чел., то в 2015 г. их количество составило 582 чел. [5, 7].

Таблица 2.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ШАМАХА–ИСМАИЛЛИНСКОЙ ЗОНЕ

Районы Рождаемость (чел)

|

1995 |

2000 |

2005 |

2010 |

2015 |

|

|

Шемахинский |

1601 |

1517 |

1765 |

1846 |

2096 |

|

Исмаиллинский |

1609 |

1321 |

1481 |

1614 |

1568 |

|

Гобустанский |

776 |

765 |

1106 |

953 |

987 |

|

Ахсуйский |

1475 |

1283 |

1439 |

1592 |

1474 |

|

Итого: |

5451 |

4886 |

5791 |

6005 |

6125 |

По количеству населения в Шемаха–Исмаиллинской зоне выделяется Гобустанский район. По данным за 2015 г., в Гобустанском районе количество населения составляло 44 тыс В связи с вхождением территории в полупустынную климатическую зону и насущными проблемами, плотность размещения населения относительно низкая. Так, если за последние 20 лет на территории (1995–2015) наблюдается относительный прирост рождаемости (около 111 чел.), то в целом для региона данные показательны очень низкие, составляя 774 чел. В 1995 г. количество рожденных в Гобустанском районе составили 14,2% от общего населения, а в 2015 г. — 16,1% (Таблица 3) [5].

Таблица 3.

СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ШЕМАХА–ИСМАИЛЛИНСКОЙ РАЙОНЕ

|

Районы |

Смертность (чел) |

||||

|

1995 |

2000 |

2005 |

2010 |

2015 |

|

|

Шемахинский |

492 |

499 |

552 |

562 |

582 |

|

Исмаиллинский |

611 |

605 |

609 |

606 |

542 |

|

Гобустанский |

235 |

230 |

256 |

236 |

261 |

|

Ахсуйский |

463 |

425 |

420 |

470 |

442 |

|

Итого: |

1801 |

1759 |

1837 |

1874 |

1827 |

Причины смертностии населения в Шемаха–Исмаиллинской зоны разные. В течение 20 лет наименьшие показатели смерти были зафиксированы в Гобустанском районе. Так, анализы показали, что в 1995 г. — 235 случаев смерти, что составило 13% от общего числа населения зоны, а в 2015 г. — 14,3% [5–6].

В Шемаха–Исмаиллинской зоне Исмаиллинский и Ахсуйский районы выделяются по размещению населения. В Исмаиллинском районе за последние 20 лет не наблюдается уменьшение показателей рождаемости/смертности. Так, в Исмаиллинском районе в 1995 г. количество рожденных составило 1609 чел. (29,5%) от общего числа населения зоны. А в 2015 г. — 25,6% рожденных в зоне приходится на долю Исмаиллинского района. Соответственно в Ахсуйском районе в 1995 г. количество умерших составила 611 чел. (32%), а в 2015 г. — 542 чел. (26,7%) (Таблица 3) [5–6].

Относительное увеличение количества населения за последние годы в Шемаха– Исмаиллинской зоне, объясняется субурбанизацией и благоприятными экологическими условиями территории.

Причины смертности населения связанны с 7 видами заболеваемости, среди которых, 50% — онкологические заболевания (Таблица 4).

Как следует из Таблицы 4, зона отличается распространением заболеваниями сердечно– сосудистой, желудочно–кишечной, дыхательной и нервной системы, кроме того, отмечаются заболевания инфекционные, онкологические. Наличие таких видов заболеваемости населения вероятно связано с состоянием окружающей средой и образом жизни (Таблица 4).

За последние 10 лет интенсивность прироста населения составила 5791–6125 чел. Коэффициент рождаемости населения в 2000 г. составил 4886, в 2010 г. — 6005, в 2015 г. — 6125 чел., что свидетельствует о положительном приросте населения за последние 15–20 лет.

Механическое передвижение населения в основном направлено в районный центр и г. Баку. Следует отметить, что в Шемаха–Исмаиллинской зоне проведение реформ, особенно земельных, послужило сокращению оттока населения из этих мест.

304,0 тыс. населения зоны проживают в 4 городах, 8 поселках и в 272 сельских поселениях. В Шемахинском районе 47% населения проживают в городе, 53% в селениях, в

Исмаиллинском районе — 32,4% населения в городе, 67,6% в селениях, в Гобустанском районе — 20,5% в городах, 79,5% в селениях, в Ахсуйском районе — 27,5% в городе, 72,5% в селах.

Селения распространены в зоне крайне неравномерно. Наличие высоковольтных линий, общественных хозяйств и построений послужили отчуждению пахотных земель и обострению экологического состояния территории [1].

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ (1995–2015 гг.) (чел)

Таблица 4.

|

Шемахинский |

Исмаиллинский |

Гобустанский |

Ахсуйский |

|

|

1995 |

||||

|

Всего |

212 |

235 |

316 |

300 |

|

Сердечно–сосудистые заболевания |

11 |

8 |

14 |

10 |

|

Онкология |

8 |

5 |

7 |

6 |

|

Заболевания дыхательной системы |

7 |

3 |

6 |

8 |

|

Желудочно–кишечные заболевания |

9 |

4 |

8 |

7 |

|

Инфекционные заболевания |

9 |

14 |

23 |

34 |

|

Заболевания нервной системы |

22 |

19 |

43 |

44 |

|

Болезни крови |

4 |

7 |

13 |

12 |

|

Иные причины |

142 |

175 |

202 |

179 |

|

2000 |

||||

|

Всего |

110 |

146 |

211 |

280 |

|

Сердечно–сосудистые заболевания |

9 |

10 |

17 |

6 |

|

Онкология |

4 |

6 |

5 |

8 |

|

Заболевания дыхательной системы |

5 |

5 |

7 |

9 |

|

Желудочно–кишечные заболевания |

7 |

2 |

9 |

11 |

|

Инфекционные заболевания |

5 |

15 |

16 |

20 |

|

Заболевания нервной системы |

3 |

5 |

15 |

5 |

|

Болезни крови |

1 |

1 |

3 |

1 |

|

Иные причины |

76 |

102 |

139 |

165 |

|

2005 |

||||

|

Всего |

178 |

167 |

294 |

289 |

|

Сердечно–сосудистые заболевания |

16 |

11 |

20 |

22 |

|

Онкология |

10 |

7 |

8 |

11 |

|

Заболевания дыхательной системы |

8 |

3 |

9 |

14 |

|

Желудочно–кишечные заболевания |

7 |

6 |

11 |

6 |

|

Инфекционные заболевания |

3 |

7 |

17 |

12 |

|

Заболевания нервной системы |

1 |

2 |

9 |

10 |

|

Болезни крови |

— |

1 |

2 |

2 |

|

Иные причины |

133 |

130 |

227 |

198 |

|

2010 |

||||

|

Всего |

138 |

180 |

263 |

47 |

|

Сердечно–сосудистые заболевания |

20 |

4 |

6 |

4 |

|

Онкология |

14 |

3 |

5 |

4 |

|

Заболевания дыхательной системы |

0 |

14 |

10 |

9 |

|

Желудочно–кишечные заболевания |

11 |

13 |

37 |

8 |

|

Инфекционные заболевания |

10 |

12 |

13 |

33 |

|

Заболевания нервной системы |

11 |

8 |

||

|

Болезни крови |

73 |

|||

|

Шемахинский |

Исмаиллинский |

Гобустанский |

Ахсуйский |

|

|

Иные причины |

41 |

72 |

67 |

53 |

|

2015 |

||||

|

Всего |

224 |

190 |

369 |

76 |

|

Сердечно–сосудистые заболевания |

8 |

8 |

8 |

31 |

|

Онкология |

18 |

9 |

19 |

17 |

|

Заболевания дыхательной системы |

12 |

8 |

17 |

13 |

|

Желудочно–кишечные заболевания |

13 |

7 |

16 |

15 |

|

Инфекционные заболевания |

12 |

9 |

30 |

31 |

|

Заболевания нервной системы |

27 |

39 |

28 |

55 |

|

Болезни крови |

1 |

1 |

3 |

2 |

|

Иные причины |

13 |

99 |

218 |

212 |

На исследуемой территории наблюдаются экологически нарушенные территории, большей частью антропогенного воздействия. Развитие науки и техники, расширение хозяйств в свою очередь усиливают экологическую напряженность. Постепенное увеличение экологических рисков усугубляют экологическую напряженность, нарушают обмен веществ и энергии в экосистеме. Антропогенное воздействие на среду связано с бытовыми и приусадебными хозяйствами; сельским хозяйством; промышленностью и инфраструктурой; электростанциями; деятельностью объектов туризма и домами отдыха, а также — влиянием урбанизированных систем на территорию.

Антропогенно–нарушенные естественные территориальные системы зоны охватывают территории нижней и средней части бассейнов рр. Ахсу, Гирдман, Гусар и Гудиял, южные склоны Ленгебизских гор, а также среднее течение р. Пирсаат. Был нарушен естественный облик и структура лесокустарниковых и горноксерофитных ландшафтов.

На этих ландшафтах основательной трансформации были подвергнуты биогенные компоненты, 50–60% которых были заменены и превращены в культурные ландшафты. 40% территории были распаханы и используются в богарном земледелии под ячменем и картофелем.

Изменению также были подвергнуты бонитировочно высоко оцененные лесные территории бассейнов рек Ахсу и Гирдман. В селениях Галаджыг, Джаган и Ульгюдж, расположенных в черте бассейна рек, бонитировочный балл лесов снизился до IV–V уровня и значительно уменьшилась полнота и насыщенность лесов. В некоторых местах леса были заменены кустарниковой растительностью.

Нарушениям были подвергнуты дубово–грабовые леса нижнего яруса. На большей части территории леса были заменены кустарниковой растительностью. Особенно удручающее состояние лесов на южных подгергнутых эрозионным процессам склонах. В бассейне р. Пирсаат структура лесов более нарушена, направление которого от с. Демирчи к югу, выше которого встречаются только кустарники. Основные «облысения» произошли в близости с. Айричай, на правом побережье одноименной реки в грабово–дубовых лесах. Крайней оконечностью лесов на юго–восточном склоне Большого Кавказа, является территория Гонагкенд, у восточной границы р. Пирсаат, где у правого побережья р. Пирсаат остались малые площади грабово–дубовых облысевших территорий.

В бассейне р. Гозлу на местах где ранее были леса — господствуют кустарники. В долине реки, расположенной к северо–востоку от с. Туршулу осталось лишь малая часть дубовых лесов. Эти освобожденные от лесов площади также подвергаются угнетению, превратившись в «кормовую базу» животноводства. На территории с. Туршулу в связи с расположением редких лесов с наличием травянистой растительностью, наиболее подвергнуты угнетению. В настоящее время на данном участке можно встретить разрозненные дубовые деревья и кустарники. Преобладание ксерофитной растительности в среднем течении р. Гозлу распространяется вдоль реки до с. Хильмилли. На месте лесов на этих территориях можно встретить только единичные дубовые деревья. Кустарники располагаются на маломощных каменисто–скалистых почвах. В результате эксплуатации этих территорий вокруг сельских местностей в виде выгонов, послужило интенсификации эрозионных процессов, что в свою очередь расширила площади каменистых голых скал. Наибольшему нарушению подвергнуты лесные ландшафты в бассейне р. Сарыдаш (левый рукав р. Гозлу), расположены на высоте 1400–1600 м над уровнем моря. На данном участке на месте лесов, на крутых склонах можно встретить отдельные образцы дуба, ясени и клена. На месте лесов в основном господствуют кустарниково–лугово–степные комплексы.

Все естественные комплексы на данной территории в результате продолжительного промышленно–техногенного воздействия были подвергнуты коренному изменению [8]. На этих территориях естественные ландшафты были полностью уничтожены и созданы культурные–антропогенные ландшафты. Ландшафты таких групп можно встретить в зоне в виде ленточных полос или отдельных локальных ареалов.

В связи с проведением автомобильных дорог в горных областях, на территории произошли геологические срезы антропогенного происхождения. Проведение электролинии Мингечевир–Баку, газопроводов Гаджигабул–Грозный и Мейсари послужили линейным изменениям в литогеоморфологических условиях. На западной и северо–западной части территории сформированы лесо–садовые и садовые населенные пункты, а на юго-восточной части садовые ландшафты [6, 8–9].

Оптимизируемые естественные территориальные системы охватывают центральную часть исследуемых ландшафтов Шемахинского плато и приближенных территорий. естественную основу данной группы ландшафтов составляют горно–степные экосистемы. Некоторые исследователи считают горно–степные ландшафты региона второстепенными комплексами. Современные горные степи Шемахинского плато, когда-то были покрыты дубовыми лесами, которые составляли единый ареал с лесами северной части бассейна р. Атачай [10–14].

В настоящее время горно–степные ландшафты полностью заменены агроценозами (пашня, сады, виноградники). Были созданы частично оптимизированные, долговременно целенаправленно управляемые и экологически устойчивые культурные ландшафты.

В Шемахинском плато 85–90% территории были трансформированы в различные агроценозы. Благоприятные рельефно–почвенные условия позволили максимальному освоению территории. Наклонные склоны занимающие относительно малые территории слабо подвержены эрозионным процессам. В условиях регулируемых территорий степень отрицательных естественно–антропогенных воздействий на почвенный покров снизилась до минимума. За последний период в данном регионе произошла трансформация почв.

Наряду с антропогенными воздействиями на изменение экологического состояния ландшафтов, значительная роль принадлежит также природным явлениям и другим процессам, среди которых — оползни, обвалы, сели, эрозионные и аридно–денудационные процессы оказывают наибольшее воздействия на деградацию ландшафтов. Под влиянием данных факторов литоморфичность ландшафтов усиливается [10–11].

В связи с усилением антропогенного воздействия на среду, обострение экологической напряженности привело формированию нового научного направления — экологии ландшафтов, которое как прикладная дисциплина начала развиваться. Экология ландшафта изучая всесторонние экологические проблемы являющиеся результатом использования природных комплексов, обеспечивает разработку научных основ устранения негативных явлений.

И. Т. Гасымова, М. А. Байрамом, Б. И. Кочуров [11] изучив реальную картину в отдельных регионах, представили общую характеристику. За последние годы в Азербайджане проводятся исследования в направлении экологической оценки ландшафтов.

Дашдиевым Р. Г. проведены исследования в области экологической оценки ландшафтов горных областей и впервые представлена экологическая классификация ландшафтов горных областей [6]. Материалы по экологической оценки ландшафтов, современного их состояния, возраста, естественной устойчивости и динамики, основаны на анализ социально– экономической системы природопользования [12].

С учетом ландшафтно–климатических свойств были выделены оптимальные в экологическом отношении экстремальные ландшафтные пояса. Граница оптимального ландшафта ограничивается нижней границей экологического пояса и нижней границей высокогорья. Границей аридности приняты показатель коэффициента увлажнения равной 0,8, который соответствует границам лесных и степных ландшафтов. В оптимальном поясе развиты ландшафты относительно древнего (Q2–Q3) возраста, выделяющиеся плодородием, высокой естественной устойчивостью лесные, лесо–луго–степные и частично горно–степные ландшафты [11, 13–15].

Ниже оптимального пояса расположен экстремальный аридно–экологический ландшафт. Соответствующей низкогорью и предгорным равнинам в данном поясе, в связи с дефицитом увлажнения сформированы сухостепные, полупустынные и аридно лесо– кустарниковые комплексы. Выше ландшафтно–экологического пояса расположен экологический пояс с экстремальными природными условиями. Границы данного пояса соответствуя нижней границе субальпийских лугов, проходят на высоте 2200 м над уровнем моря. В условиях ограниченных температурных условий в данном поясе развиты относительно молодые (Q4), слабо устойчивые, геосистемы с хрупкими свойствами, как субальпийские, альпийско–луговые, субнивальные и нивальные ландшафты.

На основе результатов проведенных ландшафтных исследований с использованием фондовых и аэрокосмических материалов, были выделены ландшафтно–экологические свойства отдельных регионов Юго–Восточного Кавказа.

Сохранившие экологическую полноценность, устойчивые ландшафты распространены на северо-западной части бассейнов рр. Ахсу и Гирдман, а также у соседствующих бассейнов рр. Гудиял и Гусар, соответствуют лесным и лесо–луговым комплексам среднегорья. В связи с расположением данных ландшафтов на заповедных территориях, их структура осталось девственной. Ландшафты данной группы распространены в значительных ареалах в горно– лесном поясе. Лесные массивы состоящие из фисташковых, дубовых и грабовых деревьев обладают также почвозащитными и водосберегающими свойствами. Данные леса являются продолжением на Большом Кавказе фисташкового лесного пояса к востоку. Насыщенность фисташково–грабовых и дубово–грабовых лесов в данном регионе составляет 0,7–0,8. В данной группе ландшафтов антропогенное вмешательство носит случайный характер. Только в отдельных участках можно встретить срубленные деревья. А в целом данную группу можно принять за эталон природы [16].

Слабо нарушенные в экологическом отношении ландшафты в исследуемой территории занимают более широкое пространство. К данной группе ландшафтов относятся высоко освоенные и видоизмененные горно–степные комплексы, а также большая часть относительно малоизмененных сухостепных и полупустынных ландшафтов [17].

Следует особенно отметить, что степень деградации территорий непосредственно связано с плотностью размещения населения и техногенной нагрузкой [18–20].

Выводы

-

1. Выявлено, что 55% территории зоны являются благоприятными для ведения сельского хозяйства и размещения населения. Земли благоприятные для сельского хозяйства составляют 25–30% пахотных земель, вместе с многолетними насаждениями благоприятные для сельского хозяйства земли составляют 59%, а на душу населения совместно с многолетними насаждениями приходится 10,65 гa земель.

-

2. Основная часть населения в исследуемой зоне (304,0 тыс человек) проживает в 4 городах, 8 поселках и в 272 сельских поселениях. В Шемахинском районе 47% населения проживают в городе, 53% в селениях, в Исмаиллинском — 32,4% населения в городе, 67,6% в селениях, в Гобустанском — 20,5% в городах, 79,5% в селениях, в Ахсуйском — 27,5% в городе, 72,5% в селах.

-

3. Установлено, что население Шемаха–Исмаиллинской зоны, обладая средним естественным приростом, преобладает над годичным приростом по республике, а 15% трудоспособного населения является безработным или частично безработным.

Список литературы Размещение населения на юго-восточном склоне Большого Кавказа и оценка антропогенного влияния (на примере Шемаха-Исмаиллинской зоны)

- Шекилиева Х. Ф. Оценка природных ресурсов Шамаха-Исмаиллинской зоны // Научные вести Бакинского государственного университета. 2016. №3. С. 117-127.

- Дашдиев Р. Г. Исследование ландшафтов конусов выноса селеносных рек в целях их рационального использования: на примере азербайджанской части южного склона Большого Кавказа: дисс.. канд. геогр. наук. Баку, 1986.

- Эминов З. Н. Население Азербайджана (экономические, социальные и демографические проблемы). Баку, 2006.

- Эминов З. Н., Исмаилов М. Д. Ландшафтно-экологические основы размещения населения по вертикальной поясности в естественной области Большого Кавказа // Труды ОГА. 2008. Т. XIII. С. 164-176.

- Регионы Азербайджана. Статистический сборник. Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики. Баку. 2017. 805 с. (на азерб. яз.).

- Мамедов Г. Ш., Халилов М. Ш. Экология и охрана окружающей среды. Баку, 2005.

- Эфендиев В. А., Гаджиев С. Г. География населения. Баку, 2006.

- Гарибов Я. А. Оптимизация природных ландшафтов Азербайджанской Республики. Баку, 2012.

- Эйюбов А. Д. Агроклиматическое районирование Азербайджанской ССР. Баку, 1968.

- Геогчайлы Ш. Я. Основы географической экологии. Баку, 2010.

- Будагов Б. А. Основные задачи конструктивного ландшафтоведения. Оптимизация, прогноз и охрана природной среды. М., 1986.

- Гасымова И. Т., Байрамов М. А. Практикум по экологии сельского хозяйства. Баку, 2016.

- Дашдиев Р. Г. Ландшафтно-экологическая оценка горных геосистем // Вести НАНА, науки о земле. 1990. №5. С. 26.

- Кочуров Б. И. Устойчивость и сохранение ландшафтов при их сельскохозяйственном освоении // Природные комплексы и сельское хозяйство. Вопросы географии. Сб. 124. М., 1984. C. 42-50.

- Хорошев А. В., Пузаченко Ю. Г., Дьяконов К. Н. Современное состояние ландшафтной экологии // Известия РАН. Серия Географическая. 2006. №5. С.12-19.

- Гусев А. Р. Основы ландшафтоведения. Гомель, 2005.

- Ибрагимов Т. О. Ландшафтные исследования и их экологические проблемы 1975-2015. Баку, 2015.

- Бабаев Г. Р., Агаева С. Т., Исмаил-заде Т. Т., Муради И. Б., Алиев Я. Н. Оценка сейсмических воздействий на южном склоне Большого Кавказа (Азербайджан) по сценарным землетрясениям: параметры и модели ускорения перемещения грунта // Геофизический журнал. 2019. Т. 41. №3. C. 170-188.

- DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v41i3.2019.172471

- Алиева Г. С. Анализ рельефа и геоморфологических процессов Горно-Ширванского экономико-географического района Азербайджанской Республики // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. №4-1.

- Новрузова С. С. Сопоставительный анализ характерных типов почв Горного Ширвана Азербайджана // Научный форум: тенденции развития науки и общества. 2019. С. 59-64.