Разработка и характеристика органических производных йода и цинка

Автор: Сордонова Е.В., Жамсаранова С.Д., Лыгденов Д.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 2 (69), 2018 года.

Бесплатный доступ

В условиях природного дефицита эссенциальных микроэлементов (йод, цинк), а также заболеваний, вызванных недостатком йода и цинка, разработка эффективных способов профилактики и лечения является чрезвычайно актуальной. В работе предпринята попытка иммобилизации цинка и йода и создания органических форм микроэлементов. В качестве органического носителя был использован гидролизат соевого белка. Разработаны условия ферментативного гидролиза соевого белка. В качестве фермента был использован пепсин. Теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены условия иммобилизации цинка и йода. 1 мг полученного комплекса содержал 0,08 мкг йода и 1,74 мг цинка. Изучены способы химического связывания микроэлементов с функциональными группами носителей. Исследованы наличие химических связей, устойчивость полученных комплексов. Установлено образование ковалентной связи с цинком и ионной связи с йодом. Суммарная энергия комплексной молекулы является достаточно малой величиной (- 6535,689 kcal/mol), среднеквадратичный градиент незначительно отличается от нуля (0,06 kcal/Ахмоль), что свидетельствует о сбалансированности энергетических свойств системы и об эффективной минимизации энергии. Величина дипольного момента (3,508 Дебая) характеризует равномерность распределения электронной плотности. Полученные характеристики подтверждают достоверность предложенной гипотетической модели. Разработка новых способов иммобилизации и получения органических форм микроэлементов с заранее заданной концентрацией дефицитных микроэлементов является приоритетной задачей для профилактики заболеваний, связанных с недостатком микроэлементов в различных регионах Российской Федерации.

Йод, цинк, соевый гидролизат, иммобилизация

Короткий адрес: https://sciup.org/142228746

IDR: 142228746 | УДК: 641.11:544.1''11

Текст научной статьи Разработка и характеристика органических производных йода и цинка

Эссенциальные микроэлементы - это микроэлементы (йод, цинк, селен, железо и др.), регулярное поступление которых в течение всей жизни с пищей или водой необходимо для нормального функционирования организма. Уровень поступления микроэлементов в организм зависит от их содержания в пищевых продуктах и воде. Снижение или повышение концентрации определенных микроэлементов в рационе человека связано с недостатком или излишком этих микроэлементов в окружающей среде региона проживания. Формирующийся в организме людей дефицит или избыток определенных микроэлементов приводит к эндемическим заболеваниям.

По данным исследователей, дефицит цинка занимает 1-е место в мире по распространенности среди дефицитных состояний и выявляется у 4,5 млрд. чел. По данным Российского общества микроэлементологии (РОСМЭМ), распространенность дефицита цинка в различных регионах России довольно велика. Так, в России частота выявления недостаточности цинка у детей отмечалась от 30 и 48% в Новосибирске и Москве, до 81 и 92% в Челябинске и Саратове соответственно. Одна из причин указанного дефицита цинка - недостаток указанного элемента в рационах питания [1]. Так, по данным РОСМЭМ, дефицит цинка в рационе питания у женщин 25-34 лет в Москве достигал почти 40%, уступая лишь дефициту йода (65%) и селена (56%) [11].

Практически на всей территории Российской Федерации выявлен дефицит йода (различной степени тяжести), вновь зарегистрировано увеличение частоты случаев кретинизма, связанного с внутриутробным дефицитом йода. По данным исследований, проведенных ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава РФ и Международным советом по контролю за йододефицитными заболеваниями, «распространенность эндемического зоба в России составляет от 15 до 40%. Около 17% женщин имеют нарушения, связанные с недостатком йода в их организме, еще до наступления беременности. Хронический дефицит йода, существующий на всей территории России, приводит к драматическим последствиям: развитию умственной и физической отсталости детей, кретинизму, заболеваниям щитовидной железы, бесплодию. В условиях йодного дефицита в сотни раз возрастает и риск радиационно-индуцированных заболеваний щитовидной железы» [3].

В настоящее время недостаток микроэлементов в рационе принято компенсировать введением их в неорганической форме в составе сульфатов, карбонатов, хлоридов. Неорганические формы микроэлементов являются в ряде случаев несовместимыми между собой и характеризуются меньшей биодоступностью: свободные ионы металлов, несущие электрический заряд, с трудом всасываются в организме; в присутствии карбонатов образуются плохо растворимые соединения ионов металлов, не усвояемые организмом; все соли микроэлементов, рекомендуемые к применению, гидролизуются с образованием практически нерастворимых гидроксидов, которые выводятся с экскрементами; ионы металлов из минеральных солей выступают катализаторами окисления витаминов, вводимых в премиксы, при котором ценность премиксов снижается [4]. Поэтому в последние годы внимание ученых сосредоточено на комплексных препаратах, полученных путем синтеза микроэлементов с аминокислотами или другими веществами (и так называемыми хелатными соединениями микроэлементов, входящими в группу биокоординационных соединений) [5].

Одним из эффективных путей коррекции микроэлементной недостаточности является использование иммобилизованных форм микроэлементов. Иммобилизованные формы микроэлементов характеризуются лучшей биодоступностью, меньшей токсичностью, более высокой эффективностью [8]. В литературе приведен ряд примеров эффективного использования органических форм микроэлементов: пищевая добавка йод-актив в профилактике и лечении эндемического зоба [12], йодсодержащая биологически активная добавка на основе пектина при экспериментальном гипотиреозе [9], кормовая добавка «Йоддар-Zn» в молочном козоводстве [2], другие комплексы эссенциальных микроэлементов с ферментативными гидролизатами пищевых белков [6].

Цель данного исследования - разработка способа получения иммобилизованных форм цинка и йода с пептидами соевого гидролизата и характеристика полученного комплекса.

Материалы и методы исследования

В работе использовали: ZnSO 4 *7Н 2 О (ГОСТ 4174-77); KI (ГОСТ 4232-74); протеин соевый (изолят, Китай); пепсин говяжий (ТУ 9219-95000419779-2000, г. Ростов-на-Дону); HCl (ГОСТ 3118-77); Na 2 CO 3 (ГОСТ 5100-85).

Для количественного определения белка использовали биуретовый метод [7]. В качестве стандарта использовали молочный альбумин.

Для количественного определения несвязанного цинка использовалось комплексонометрическое титрование с индикатором Эриохром черный Т [13].

Для количественного определения связанного йода использовали роданидно-нитритный метод [14].

Для визуализации молекулы, геометрической оптимизации структуры, выявления молекулярных свойств использовали приложение HyperChem v.8. Расчеты проводили с помощью полуэмпирических методов и методов молекулярной динамики [10].

Статистическая обработка результатов рассчитана в MS Office Excel.

Результаты исследования и их обсуждение

С целью увеличения функциональных групп, способных связывать микроэлементы, был получен гидролизат соевого белка.

Авторами получены низкомолекулярные растворимые пептиды соевого белка и определены оптимальные условия ферментации. Способ получения соевого гидролизата включал добавление в 500 мл раствора 0,1 М соляной кислоты 5 г соевого белка, перемешивание и последующую ферментацию при температуре 37-38°С в течение 24 ч с использованием в качестве фермента 250 мг пепсина. Затем полученный раствор нейтрализовали 10%-ным карбонатом натрия до значения рН 6,5-7,5, далее раствор центрифугировали при 2000 оборотах в течение 20 мин для последующего отделения надосадочной жидкости.

Из таблицы следует, что при концентрации соевого белка, равной 0,5 %, концентрация растворимых пептидов в надосадочной жидкости была мала, при концентрациях белка от 2% и выше объем надосадочной жидкости был мал по сравнению с меньшими концентрациями, что было бы нерациональным ввиду повышенных затрат сырья. Поэтому в дальнейших исследованиях было решено использовать низкомолекулярные пептиды соевого гидролизата, образовавшиеся при воздействии пепсина на соевый белок в концентрации, равной 1 %.

Оптимизация процесса получения соевого гидролизата

Таблица

|

Концентрация соевого белка, % |

Объем надосадочной жидкости, мл |

Концентрация растворимых пептидов в надосадочной жидкости, мг/мл |

|

0,5 |

430 |

10,35±0,56 |

|

1 |

400 |

19,47±0,85 |

|

2 |

280 |

21,750,86 |

|

3 |

200 |

23,02±0,89 |

|

4 |

100 |

22,36±0,87 |

|

5 |

50 |

24,37±0,89 |

Исследовано связывание цинка с низкомолекулярными пептидами сои. При концентрации ZnSO4 0,05 М и выше происходили агрегация и осаждение пептидов сои. Оптимальной концентрацией ZnSO4 явилась концентрация, равная 0,01 М, содержание связанного цинка при этой концентрации составляло 34,7±3,12 мкг/мл. При пониженных концентрациях содержание связанного цинка значительно падало: при концентрации ZnSO4 0,005 M содержание связанного цинка было равно 11,56±1,1 мкг/мл.

Подобрана оптимальная концентрация йодида калия, взаимодействующего с пептидами сои. Выявлено, что при концентрации 0,0002 М содержание связанного йода наиболее оптимальное. При концентрации менее 2*10-4 М содержание связанного йода слишком мало, а при более высокой концентрации не выявлено значительного увеличения связанного йода.

Исследованы разные схемы связывания солей цинка и йода с низкомолекулярными пептидами сои. При одновременном введении солей цинка и йода происходило взаимодействие солей друг с другом с появлением осадка. При последовательном введении йода, а затем цинка концентрация связанного цинка составляла 2,85 мкг/мл, а при обратном введении солей - 34,7 мкг/мл, это обусловлено, по-видимому, тем, что на образование химических связей с цинком необходимо больше энергии. Таким образом, выявлено, что в первую очередь необходимо провести взаимодействие пептидов белка сои с солями цинка, а затем с солями йода.

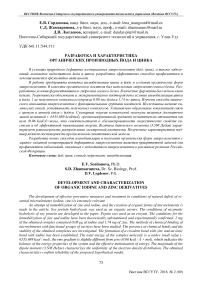

На рисунке 1 а показано, что иммобилизация цинка с образованием устойчивых связей с пептидами происходит в течение 2 ч, при этом содержание связанного цинка составило 1,74 мг.

Время связывания, ч а

б

Рисунок 1 – Зависимость степени связывания цинка (а) и йода (б) пептидами сои от времени инкубации

Была изучена зависимость связывания ионов йода с белковым гидролизатом в зависимости от времени инкубации (рис. 1 б). По результатам проведенных исследований выбрана продолжительность выдержки с водным раствором йодида калия – 24 ч при комнатной температуре. При данных параметрах обработки 1 мг гидролизата белка сои связывал 0,08 мкг йода.

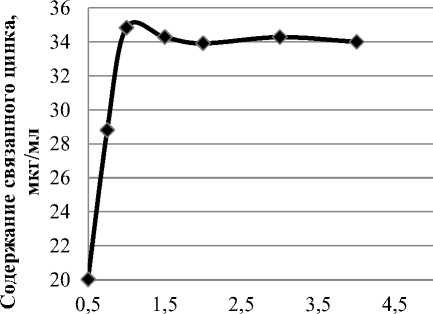

Для доказательства образования химических связей между микроэлементами и пептидами соевого белка было проведено моделирование гипотетической модели в компьютерной среде HyperChem. Свидетельством корректности пространственной геометрической оптимизации молекулы являются полученные расчетные характеристики компонентов. Суммарная энергия молекулы является достаточно малой величиной (- 6535,689 kcal/mol), среднеквадратичный градиент незначительно отличается от нуля (0,06 kcal/Å×моль), что свидетельствует о сбалансированности энергетических свойств системы и об эффективной минимизации энергии. Величина дипольного момента (3,508 Дебая) характеризует равномерность распределения электронной плотности (рис. 2).

Рисунок 2 – Гипотетическая компьютерная модель йод, цинк-связанного комплекса с пептидами сои

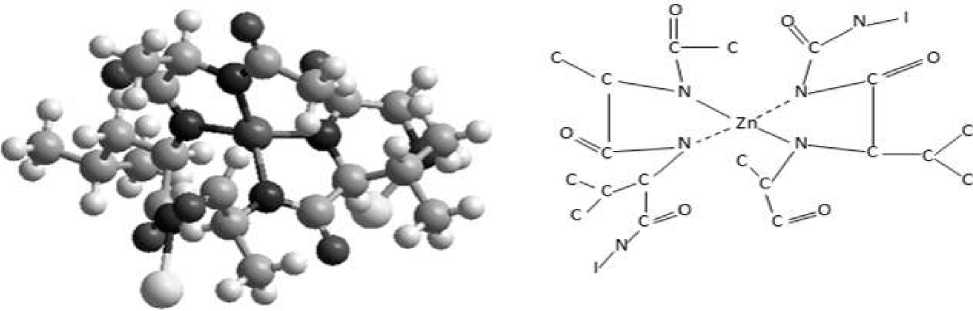

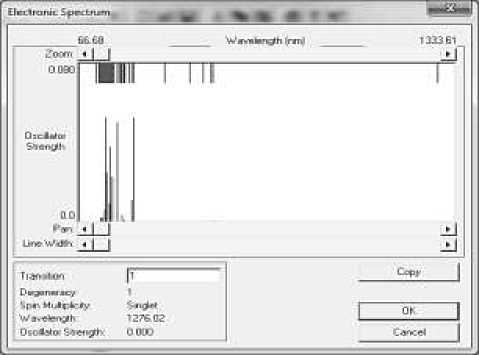

Также в компьютерной среде были рассчитаны электронные спектры атома цинка в полученной молекуле. По методологии расчета электронных спектров цинк может находиться в молекуле в свободном и возбужденном состоянии. Рассчитанные электронные спектры молекулы для гипотетической модели показали образование химических связей цинка с белковым гидролизатом сои с ИК-спектром в диапазоне 903,41-1276,02 см-1 (рис. 3). Рассмотрен также электронный спектр для атомов йода, но данный способ моделирования показал огромный диапазон взаимодействия. Поэтому определить локализацию йода аналогичным способом не представлялось возможным.

Рисунок 3 – Электронные спектры молекулы, содержащей связанный Zn

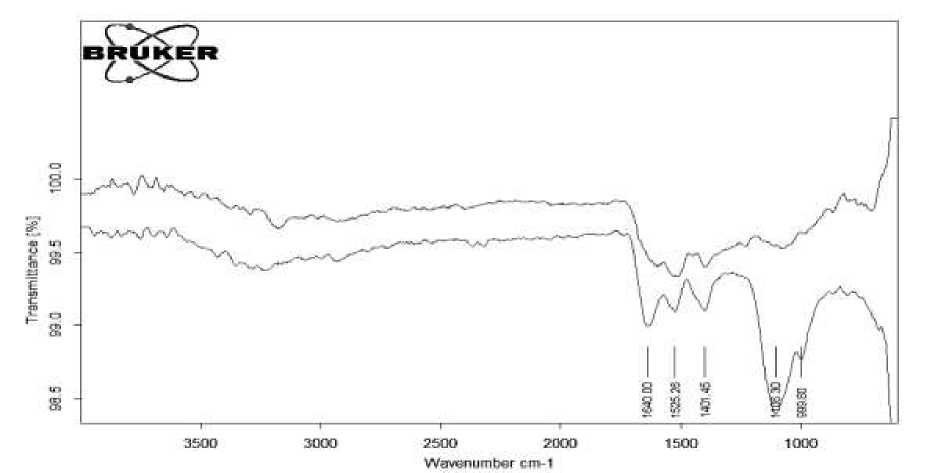

Был проведен ИК-спектроскопический анализ связанных форм цинка и йода с гидролизатом белка сои (рис. 4). Сравнительный анализ исследуемого спектра (нижняя кривая) со спектрами чистого гидролизата (верхняя кривая) показал возникновение химической связи цинка с пептидами гидролизата сои при длине волны 1105 см-1. Данный пик входит в диапазон ИК-спектра гипотетической модели, что доказывает наличие образования химической связи цинка с гидролизатом белка.

Рисунок 5 – ИК-спектроскопический анализ связанных форм цинка и йода с гидролизатом белка сои

Изменений, характерных для образования ковалентных связей с йодом на ИК-спектре полученных образцов, не выявлено, что указывает на возможность образования только ионных взаимодействий. Калия йодид имеет кристаллическую ионную решетку, следовательно, при растворении в воде происходит процесс сольватации, ионы отделяются друг от друга и поступают в раствор. В результате калий и йод существуют в растворе в виде К+ и I-. Поэтому при внесении калия йодида в гидролизат сои возможно возникновение ионной связи между протонированными группами NH3+ гидролизата сои и I-.

Выводы

Разработан способ получения органических форм цинка и йода за счет иммобилизации солей цинка и йода на низкомолекулярные пептиды соевого гидролизата. Исследованы способы химического связывания микроэлементов с функциональными группами носителей; показано наличие ковалентной химической связи для цинка и ионной для йода. В 1 мг полученного комплекса содержится 0,08 мкг йода и 1,74 мг цинка.

Список литературы Разработка и характеристика органических производных йода и цинка

- Авцын А.П., Жаворонков A.A., Риш М.А. Микроэлементозы человека: этиология, классификация, органопатология. - М.: Медицина, 1991. - C. 496.

- Горлов И.Ф., Короткова А.А., Мосолова Н.И. Эффективность применения кормовой добавки «Йоддар-Zn» и препарата ДАФС-25 в молочном козоводстве // Вестник Алтайского гос. аграр. ун-та. - 2013. - № 3. - С. 78-80.

- Дедов И.И., Герасимов Г.А. Свириденко Н.Ю. Йододефицитные заболевания в Российской Федерации // Вопросы современной педиатрии. - 2004. - Т. 3, № 3. - С. 8-14.

- Зайналабдиева Х.М., Арсанукаев Д.Л. Алиментация стабилизированных микронутриентов способ оптимизации физиолого-биохимических показателей крови // Материалы конф. «Ветеринарная медицина - теория, практика и обучение». - СПб., 2006. - С. 38-41.

- Занкевич А.Ю., Анисимов А.И., Козлов В.П. и др. Кормовая добавка для сельскохозяйственных животных и птицы. ЗАО «Белгород, з. лимон, кислоты» (ЗАО «Цитробел») // № 2000121604/13. - 2001. - № 3.