Разработка экологически безопасных ингибиторов коррозии для защиты текстильного оборудования

Автор: Кадникова О.Ю., Торетаев М.О., Акмалова О.А., Нурмухамбетова Б.Т., Кожабергенова К.Д.

Журнал: Вестник Алматинского технологического университета @vestnik-atu

Рубрика: Техника и технологии

Статья в выпуске: 4 (130), 2020 года.

Бесплатный доступ

Актуальность и новизна работы заключаются в исследованиях по разработке многокомпонентного ингибитора полимерного типа, являющегося эффективной ингибиторной защитой металлов от коррозии. Показана технология получения ингибиторов коррозии на основе дифосфата никеля. Суть исследования заключается в создании защитного покрытия на деталях и механизмах текстильного оборудования эксплуатируемых в агрессивной среде. Результаты исследований позволят значительно повысить работоспособность оборудования, продлить срок его службы, снизить возникновение текстильных дефектов, что приведет к снижению себестоимости производства продукции на предприятиях текстильной промышленности.

Ингибиторы коррозии, многокомпонентный ингибитор полимерного типа, дифосфат никеля, защита металлов от коррозии

Короткий адрес: https://sciup.org/140259969

IDR: 140259969 | УДК: 64.29.23 | DOI: 10.48184/2304-568X-2020-4-38-46

Текст научной статьи Разработка экологически безопасных ингибиторов коррозии для защиты текстильного оборудования

Технология отделочного производства предприятий легкой промышленности включает механическую обработку текстильных изделий в сочетании с обработкой разными растворами на базе химических препаратов. Это дает возможность получить качественные нити, пряжу, ткани, обладающие хорошими потребительскими свойствами. В данной связи механизмы для отделки текстильных материалов должны иметь повышенную коррозийную стабильность, удовлетворять требованиям экономного расходования энергоресурсов, воды, красителей и текстильных вспомогательных веществ, а еще обустроено автоматическими способами управления контроля и регулировки технологических процессов.

Технологическое оборудование текстильных предприятий в большей степени эксплуатируется в условиях, которые в значимой мере определяются особенностями физикохимического влияния сопряженных механизмов с окружающей средой. Поверхности механизмов находятся в непосредственном контакте с агрессивными средами, отличающимися составом, температурой, и следовательно, коррозионной активностью по отношению к материалу механизма.

В текстильной индустрии вред от коррозии металлов выше 5% государственного продукта, вследствие этого создание и использование ингибиторов коррозии следует рассматривать как важную задачу. Решением указанной проблемы является защита текстильного оборудования от коррозии [1-3].

Анализ патентной и научно-технической литературы показал, что есть фирмы, специализирующиеся на применении технологий по разработке и использованию ингибиторов. Несмотря на то, что создание и ассортимент ингибиторов из года в год расширяются, их состав, разработка получения, объем производства тщательно защищаются зарубежными фирмами. Ингибиторы коррозии применяются для создания устойчивых покрытий и химических соединений, связывающих воздух или другие ионы, служащие в качестве добавок в композициях, для получения покрытий в циркулирующих аква-системах, в сетях водоснабжения, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленностях, в любых энергетических установках, для защиты микроэлектроники и прогресивной воен- ной техники, их вводят в топливо, масла, смазки, строительные материалы. В реальное время в Казахстан импортируются ингибиторы русского и германского производств и потребность в них огромна, особенно в химической, электрохимической, нефтехимической, газовой, текстильной индустриях, в сетях водоснабжения и циркулирующих водах [4-7].

Объекты и методы исследований

В качестве объекта исследования было рассмотрено вспомогательное оборудование для переработки отходов швейно-трикотажного производства, эксплуатация которого осуществлялась в условиях, сопряженных с водой и химикатами. Оборудование включает следующие узлы: механизм привода, раму с игольным покрытием, механизм подачи нити, механизм пропаривания и сушки, механизм для улучшения структуры нити. Технологическое оборудование выполняет роспуск деталей изделий (срывов) верхнего трикотажа и устраняет извитость нити в процессе проведения влажнотепловой обработки полуфабриката.

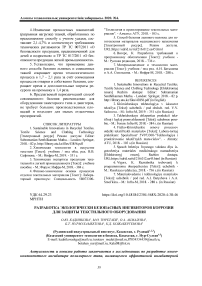

Технологическая схема машины для переработки отходов трикотажа представлена на рисунке 1. С трикотажного полотна (срыва трикотажа), установленного на раме 1, нить сматывается, проходя через нитепроводник 2, два натяжных приспособления 3, контрольноочистительное приспособление 4. Проходя через камеру 5, нить подвергается влажнотепловой обработке и сушке, и наматывается на бобину 6.

Процесс влажно-тепловой обработки позволяет значительно улучшить структурномеханические свойства повторно используемой нити [8-13]. Однако постоянное использование влажно-тепловой среды на предложенном вспомогательном оборудовании приводит к коррозии рабочих органов, изменению свойств металла и в дальнейшем ухудшает его функциональные характеристики. Выборочное или абсолютное разрушение металла при коррозии сопрягается с образованием на поверхности металла оксидных пленок, окалин или ржавчины. В зависимости от степени адгезии их возникновение на плоскости металла имеются всевозможные случаи. К примеру, ржавчина на поверхности стальных сплавов сформирует рыхловатый слой; процесс коррозии распространяется вглубь металла и имеет возможность привести к образованию сквозных язв и свищей.

Рисунок 1 – Схема машины для переработки отходов трикотажа

Кроме этого, свойственным обликом коррозионных разрушений считаются также коррозионная усталость и коррозионное растрескивание. Коррозионная усталость проявляется при одновременном воздействии повторяющихся растягивающих напряжений и агрессивной среды и обоснована важным снижением предела усталости в своеобразных критериях по сопоставлению с пределом усталости данных металлов на воздухе.

В связи с наличием разнородности вероятны случаи, когда анодом считается сварной шов или же отдельные участки зоны теплового воздействия. При химической коррозии эти участки сварного соединения растворяются, собственно что приводит к своеобразным обликам местной коррозии, проходящей временами со значимой скоростью [14].

Расценивать и предсказывать процессы развития местной коррозии проблемно, вследствие этого они во многих случаях приводят к неожиданному выходу системы из строя. В узлах сварные механизмы подвергаются довольно сильным физическим влияниям (агрессивные среды, динамические наг- рузки, высокие температуры). Представленными обстоятельствами разъясняется высочайшая скорость разрушения сварных соединений и, как следствие, снижается функциональность оснащения, имеется большое число отказов механизмов при эксплуатации [15].

Указанные причины подтверждают необходимость создания эффективной защиты металлов от коррозии. Для определения эффективности защиты металлов от коррозии использовались методы исследований: количественные методы прогнозирования, физико-химические методы, метод термического разложения ортофосфата аммония-никеля (NiNH 4 PO 4 ).

В качестве исходного сырья были использованы:

-

1. Нитрат никеля – Ni(NO 3 ) 2 ∙ 6H 2 O,

-

2. Дигидроортофосфат аммония – NH 4 Н 2 PO 4 ,

-

3. Активированный уголь – C.

При выборе исходных веществ учитывались их физические и химические свойства. Характеристика используемых реагентов представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика используемых реагентов

|

Показатель |

NH 4 H 2 PO 4 |

(NH 4 ) 2 HPO 4 |

(NH 4 ) 3 PO 4 |

|

т пл , |

192,0 (с разл.) |

- |

- |

|

Плотность, г/см3 |

1,803 |

1,619 |

- |

|

20 n D |

1,479 |

1,53 |

- |

|

С° р , Дж/(моль·К) |

142,0 |

182,13 |

230,1 |

|

ΔН° обр , кДж/моль |

-1445,0 |

-1565,7 |

-1671,0 |

|

Растворимость в 100 г воды (25°С), г |

40,0 |

69,5 |

17,7 |

|

рН 0,1 М раствора |

4,4 |

8,0 |

9,4 |

|

Содержание азота, % |

12,2 |

21,2 |

21,2 |

|

Содержание P 2 O 5 , % |

61,8 |

53,8 |

47,6 |

Наиболее стабильный кристаллогидрат Безводная соль при нагревании разла-

Ni(NO 3 ) 2 ∙6H 2 O имеет строение гается:

[Ni(H 2 O) 6 ](NO 3 ) 2 .

2 Ni(NO 3 ) 2 → (при 500ºC) 2 NiO + 4NO 2 + O 2

Кристаллогидрат при нагревании разлагается иначе:

4 (Ni(NO 3 ) 2 ∙6H 2 O) → (при 140ºC) 4 NiO(OH) + 8NO 2 + O 2 + 22H 2 O

Исследование ингибирующих свойств NiNH 4 PO 4 и Ni 2 P 2 O 7 по отношению с стальным образцам проводили по стандартной методике гравиметрическим методом. В качестве модельной среды использовали 5%-ный раствор хлорида натрия. Сравнительную оценку защитного качества фосфата определяли по отношению к скорости коррозии металла в растворе без добавок ингибитора. Контроль антикоррозионной обработки воды исследуемым ингибитором проводили по визуальному осмотру поверхности стальных пластин и анализу коррозионных отложений.

Результаты и их обсуждение

Прогрессивная классификация ингибиторов подключает окислители, ингибиторы адсорбционного, комплексообразующего и полимерного типа. Это деление говорит о многообразии устройств воздействия ингибиторов и способности применения достижений всевозможных областей химии для защиты металлов от коррозии. Особенный смысл имеют ингибиторы коррозии, применяемые в аква-средах.

Известно, что фосфаты широко применяются в качестве ингибиторов коррозии. В частности, для предупреждения накипеобра-зования и ингибирования коррозии употребляют различные фосфаты: орто-, ди-, трифосфаты, а также стеклообразные полифосфаты.

В настоящее время имеются сведения о более пяти тысяч веществ, являющихся ингибиторами коррозии стали. Однако, применение находят лишь несколько групп соединений, поскольку ингибиторы, используемые для антикоррозионной обработки воды, должны быть безвредными для человека и окружающей среды, устойчивы при воздействии температуры, легко дозироваться, а также иметь экономически оправданную стоимость. Из числа этих соединений наиболее широко используются неорганические полимерные фосфаты.

Одними из перспективных ингибиторов коррозии считаются композиции, в состав которых входят растворимые фосфаты и соли переходных металлов. Из конденсированных фосфатов наиболее интересными являются дифосфаты, вследствие устойчивости Р-О-Р цепочки и простоты получения. Эффективность ингибиторов на основе дифосфатов из солей 3d- элементов мало зависит от состава воды. Соединения d-металлов повышают скорость образования защитной пленки и тормозят коррозию стали в период ее формирования. Однако серьезным недостатком дифосфатов 3d-элементов является низкая скорость растворения в воде. Значительно увеличить скорость растворения труднорастворимых полимерных фосфатов можно введением ионов щелочных металлов или соединений, способных встраиваться в полифосфатную цепь и модифицировать ее. В частности, растворимость дифосфата никеля можно увеличить, заменив часть ионов никеля на ионы NH 4 +.

На первом этапе работы для получения оксида никеля (NiO) была использована соль Ni(NO 3 ) 2 6H 2 O массой 10,54 г. Навеска соли в алундовомтигеле была помещена в печку на 1 час, при температуре 400ºC. Разложение происходило по следующей реакции:

4(Ni(NO 3 ) 2 ∙ 6H 2 O) →(при 400ºC) 4NiO(OH) + 8NO 2 + O 2 + 22H 2 O

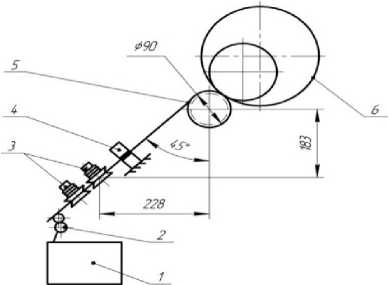

Затем полученное вещество было отправлено на рентгенофазовый анализ, рисунок 2.

Рисунок 2 – Результат рентгенофазового анализа определения NiO

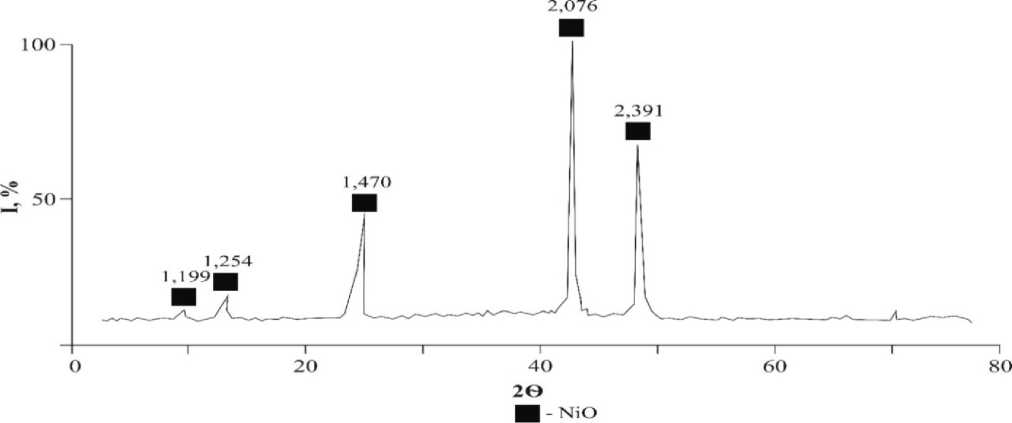

На втором этапе полученный оксид никеля (NiO) был использован для получения NiNH4PO4. К массе никеля 8,59 г был добавлен NH4H2PO4 массой 18,57 г и уголь (С) в количестве 0,5 г. Данная смесь была помещена в шаровую мельницу. Циркуляция проходила в течение 1 часа.

2NiO(OH) + 2NH 4 H 2 PO 4 + С →(мельница) 2NiNH 4 PO 4 + CO + 2H 2 O Полученное вещество было отправлено на рентгенофазовый анализ, рисунок 3.

Рисунок 3 – Результат рентгенофазового анализа определения NH 4 H 2 PO 4

На третьем этапе был получен дифосфат никеля Ni 2 P 2 O 7 путем разложения NiNH 4 PO 4 массой 12 г в печи при температуре 500ºC. Разложение происходило по следующей реакции:

2NiNH 4 PO 4 → (при 500ºC) Ni 2 P 2 O 7 + 2NH 3 + H 2 O

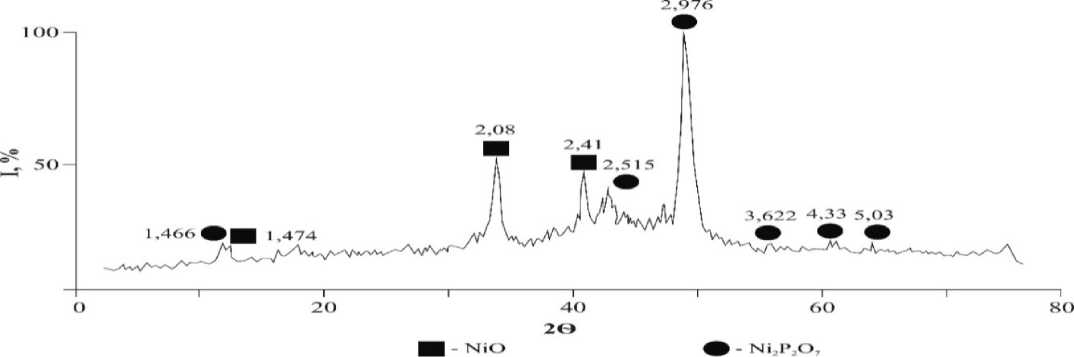

Полученное вещество было отправлено на рентгенофазовый анализ, рисунок 4.

Рисунок 4 – Результат рентгенофазового анализа определения Ni 2 P 2 O 7

Полученный выход продуктов:

2.73 100

Этап 1: W 1 = = 80 %

14.56 100

Этап 2 W =

6.94 100

Этап 3 W =

= 91 %

= 85 %

8.1

Из результатов данных рентгенофазо-

вого анализа следует, что на всех этапах были получены соединения NiO; NH 4 H 2 PO 4 ; Ni 2 P 2 O 7 , что подтверждает ранее полученные

a – начальная концентрация при τ=0, моль/л;

(a-х) – конечная концентрация при τ, моль/л.

Была рассчитана скорость коррозии, формула 2.

(17Z I-m2 !■ 1 000

V кор = , мг/см2·ч, (2)

где: m 1 - массастальной пластины до

опыта, г;

m 2 - массастальной пластины после

теоретические данные выхода реакции.

Затем были изучены свойства полученных ингибиторов. Для этого четыре стальные пластины были помещены в четырех разных стаканах. В первом водопроводная вода, во втором фоновый раствор NaCl, в третьем раст-вор NiNH4PO4 с концентрацией 1·10-2 моль/л, в четвертом раствор Ni2P2O71·10-2 моль/л. Подготовленные исследуемые образ- цы оставили на неделю.

На заключительной стадии определили константу скорости гидролиза NiNH 4 PO 4 и Ni 2 P 2 O 7 при температуре t = 250Cи pH=7.

Кинетический анализ экспериментальных данных проводился по уравнению I-го по- рядка, формула 1:

2,3

K = ^^^^^^^^™ ·lg

a

,

где: τ – время контакта твердой фазы с водой;

удаления коррозионных отложений, г;

S – площадь поверхности образца, см2;

t – время, ч.

Защитная способность Z и коэффи- циент торможения γ рассчитаны в ствии с формулами 3,4:

Ro-К

Z = 100%

Ko

К γ = ^^^^^^^^ Ko соответ-

(3);

где: Ko – скорость коррозии без ингибитора,

K - скорость коррозии в присутствии ингибитора, г/м-2·ч-1.

В таблице показаны изменения массы продуктов коррозии, образующихся на по- верхности стальных пластин в исследуемых растворах, скорость коррозии, а также эффективность ингибирующего действия Z в зависимости от концентрации исследуемого раствора NiNH4PO4 и Ni2P2O7

Таблица 2 - Результаты гравиметрического исследования ингибирующей способности NiNH 4 PO 4 и Ni 2 P 2 O 7 .

|

№ |

Концентрация, моль/л |

Масса пластины, г |

K ср |

Z, защитный эффект, % |

γ, коэффициент торможения |

|

|

до опыта |

после опыта |

|||||

|

NaCl (фон) |

||||||

|

1 |

NaCl |

5% |

9,0534 |

3,1 |

0,06520 |

|

|

9,0403 |

2,9 |

0,05814 |

||||

|

8,9843 |

3,2 |

0,06104 |

||||

|

NiNH 4 PO 4 |

||||||

|

2 |

1·10-2 |

8,7464 |

8,7462 |

2,9 |

98 |

0,02 |

|

1·10-2 |

8,4473 |

8,4385 |

2,7 |

|||

|

1·10-2 |

8,5344 |

8,5320 |

2,8 |

|||

|

Ni 2 P 2 O 7 |

||||||

|

3 |

1·10-2 |

8,6225 |

8,6207 |

2,9 |

80,1 |

0,14 |

|

1·10-2 |

8,9243 |

8,9322 |

3,0 |

|||

|

1·10-2 |

8,8305 |

8,8298 |

2,9 |

|||

Из результатов гравиметрических исследований видно, что высокую защитную способность защиты от коррозии (98%) про- являет раствор NiNH4PO4 при концентрации 10-2 моль/л, что на 18% выше раствора Ni2P2O7 при концентрации 10-2 моль/л.

Высокая степень защиты объясняется адсорбцией ингибитора, что связано с образованием прочного Ni-Fe – содержащего комплексного соединения, приводящее к росту труднорастворимой пленки.

Выводы

Количественные способы прогнозирования зарекомендовали ограниченную эффективность защиты металлов персональными химическими соединениями, собственно, что ограничивает круг раньше популярных ингибиторов. Вследствие этого все больше животрепещущей становится тема по разработке экологически безопасных, малотоксичных, многокомпонентных ингибиторов. Многообещающими ингибиторами такого семейства считаются консистенции, имеющие в собственном составе соединения, способные создавать самоорганизующиеся поверхностные слои. К настоящему времени это модифицирование поверхности металлов считается недостаточно изученной областью, о чем говорит анализ публикаций о свойствах полимерных ингибиторов.

Исследования показали, что основной причиной разрушений сварных швов машин текстильного производства является коррозионное растрескивание под действием водной среды и химических реагентов.

Теоретически и практически рассмотрены свойства NiNH 4 PO 4 и. Ni 2 P 2 O 7. Установлено, что использование компонентов раствора на рабочей поверхности оборудования приводит к образованию оптически невидимых пленок, которые не получаются традиционными способами.

Проведенный анализ различных способов получения Ni 2 P 2 O 7 выявил наиболее подходящий метод – это метод термического разложения NiNH 4 PO 4 .

Экспериментально установлено, что полученный многокомпонентный ингибитор полимерного типа является эффективной защитой металлов от коррозии.

Список литературы Разработка экологически безопасных ингибиторов коррозии для защиты текстильного оборудования

- Сидиков Т.З., Холиков А.Ж., Акбаров Х.И., Тиллаев Р.С. Электрохимические и защитные свойства некоторых водорастворимых полиэлектролитов // Юқори молекулали бирикмалар кимёси ва физикаси. Ёш олимлар илмий анжумани. Тез.тўплами. Ташкент, 2002. -Б.59-60.

- Акбаров Х.И., Холиков А.Ж., Дюсебеков Б.Д., Тиллаев Р.С. Защитные свойства ингибиторов на основе водорастворимых полимеров, фосфорной кислоты и неорганических солей // Ўзбекистон минерал хомашёларини кимёвий қайта ишлашнинг долзарб муаммолари. Республика илмий-амалийанжумани. Тез.тўплами. -Тошкент, 2003. -Б.74-75.

- Холиков А.Ж., Акбаров Х.И., Тиллаев Р.С. Защитные свойства ингибиторов на основе фосфорной кислоты в различных средах / Новые технологии получения композиционных материалов на основе местного сырья и их применение в производстве. Республиканская научно-техническая конференция. Тез.докл. -Тошкент, 2005. -С.39.

- Лидин Р.А. и др. Химические свойства неорганических веществ: Учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., испр. - М.: Химия, 2000. - 480 с.

- Куанышева Г. Дифосфаты и их ингибирующие свойства/Г. Куанышева // Промышленность Казахстана. -Алматы, 2007. №2. -С. 77-79.

- Куанышева Г.С., Ниязбекова А.Б., Даулеткалиева С.С. Ингибирование коррозии стали дифосфатными комплексами титанила и ванадила. // Вестник КарГУ, №3. 2010 г.

- Rakhova, A., Niyazbekova, A., Dauletkalieva, S., &Kuanysheva, G. (2012). Research of inhibitor properties of the modified polymeric phosphates. // Chemical Bulletin of Kazakh National University, (1), 365-369.

- Кадникова О.Ю., Алтынбаева Г.К., Айдарханов А.М., Шалдыкова Б.А., Успанова С.С. Переработка отходов швейно-трикотажного производства // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности, 2016. - № 5 (365). С. 141-143

- Kadnikova, O., Altynbayeva, G., Kuzmin, S., Aidarkhanov, A., Shaldykova, B.Recycling of production waste as a way to improve environmental conditions. Energy Procedia - 2018 147. Р. 402-408

- Kadnikova, Olga; Altynbayeva, Gulnara; Aidarkhanov, Arman; Improving the technology of processing sewing and knitwear production waste. International scientific conference environmental and climate technologies // conect -2016. Energy Procedia: - 2014. - Т. 113: С. 488-493

- Kadnikova, Olga; Altynbayeva, Gulnara; Aidarkhanov, Arman; идр. Potential analys.is of implementation of developed technology for processing of sewing and knitting fabrics: International Scientific Conference on Environmental and Climate Technologies. Riga, LATVIA Energy Procedia. - 2017. - Т. 128.: С. 411-417.

- Кадникова О.Ю. Рециклинг отходов трикотажного производства // В сборнике: Приоритетные направления развития образования и науки Сборник материалов II Международной научнопрактической конференции. В 2-х томах. Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. 2017. С. 154-156.

- Нурмухамбетова Б.Т., Кадникова О.Ю., Мухлис К.Ж., Джусупова-Парфилькина И.М Вторичное использование отходов производства как фактор сохранения экологической среды // Школа университетской науки: парадигма развития. 2017. № 1-4 (23-26). С. 170-172.

- Sastri VS. Green corrosion inhibitors: Theory and practice [Eiectronic resource]. - URI:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118015438

- Ralston KD, Birbilis N. Effect of grain size on corrosion: a review. [Eiectronic resource]. - URI: https://meridian.allenpress.com/corrosion/articleabstract/66/7/075005/162839/Effect-of-Grain-Size-on-Corrosion-A-Review?redirectedFrom=fulltext