Разработка рецептуры пасты сливочной с соблюдением макронутриентного баланса

Автор: Новокшанова Алла Львовна, Матвеева Наталия Олеговна

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 3 (47), 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - создание продукта сбалансированного состава с повышенной пищевой плотностью и оптимальным соотношением макронутриентов на основе молочного сырья. Объектом исследования служили модели, имеющие соотношение белкового, липидного и углеводного компонентов, равное 1:1:4. Все использованные ингредиенты принадлежат отечественным производителям. Общие потребительские характеристики образцов исследовали органолептическим и аналитическим методами. Были выявлены и оценены причины, влияющие на пороки консистенции. С учетом полученных данных проведена корректировка рецептуры. В ходе работы исследованы физико-механические показатели образцов при помощи реогониометра Вайсенберга.

Продукт сбалансированного состава, молочное сырье, органолептические показатели, физико-химические показатели, физико-механические показатели

Короткий адрес: https://sciup.org/149141110

IDR: 149141110 | УДК: 637.04 | DOI: 10.52231/2225-4269_2021_3_205

Текст научной статьи Разработка рецептуры пасты сливочной с соблюдением макронутриентного баланса

Цель исследования – создание продукта сбалансированного состава с повышенной пищевой плотностью и оптимальным соотношением макронутриентов на основе молочного сырья. Объектом исследования служили модели, имеющие соотношение белкового, липидного и углеводного компонентов, равное 1:1:4. Все использованные ингредиенты принадлежат отечественным производителям. Общие потребительские характеристики образцов исследовали органолептическим и аналитическим методами. Были выявлены и оценены причины, влияющие на пороки консистенции. С учетом полученных данных проведена корректировка рецептуры. В ходе работы исследованы физико-механические показатели образцов при помощи реогониометра Вайсенберга.

Как свидетельствует практика, устойчивая тенденция последних десятилетий к разработке низкокалорийных продуктов не улучшила медицинские показатели среди спортсменов и населения в целом. Чис- ло людей с избыточной массой тела и страдающих алиментарно-зависимыми заболеваниями постоянно увеличивается [1‒8]. Не являются исключением и категории граждан, активно занимающиеся спортом. Снижение калорийности продуктов актуально, если в сумме она превышает энергозатраты организма, а сбалансированное поступление макро- и микронутриентов необходимо при любых физических нагрузках.

Адекватным с физиологической точки зрения для человека, в свете современных существующих представлений, считается соблюдение энергетической ценности рациона от белков (Б), жиров (Ж) и углеводов (У), равное 12-14:30:56-58 [9]. В пересчете на массу макронутриентов эту зависимость можно представить формулой Б:Ж:У = 1:1:4, что довольно сложно реализуемо на практике при разработке рецептур и технологий пищевых продуктов вследствие их многокомпонентности [10].

Для приготовления образцов использовали сухое обезжиренное молоко с массовой долей сухих веществ 95,0 %, сливки и молоко с массовой долей жира 35,0 % и 2,5 % соответственно, крахмал с массовой долей сухих веществ 97,0 %, сироп с массовой долей углеводов 65,0 %, лимонную кислоту. Для улучшения консистенции применяли стабилизатор на основе гуаровой и ксантановой камеди. Молочное сырье было предоставлено местным молокоперерабатывающим предприятием. Фруктово-ягодный сироп был приобретен в торгово-розничной сети аптек. Коммерческие образцы гуаровой и ксантовой камедей, лимонной кислоты также принадлежат отечественным производителям. При изготовлении образцов продукта использовали аппарат для термомеханической обработки продукта «Штефан». Эмульгирование компонентов достигали при высоких частотах (от 300 до 1500 об/мин) и температуре (87±3) оС [10].

Для оценки потребительских характеристик (вкус и запах, цвет, внешний вид и консистенция) применяли органолептический и аналитический методы.

Реологические показатели определяли при температуре 20‒22 оС с помощью реогониометра Вайсенберга модели R-19 фирмы Sangamo Weston Controls Limited (Великобритания) [10].

Методика измерений основана на регистрации реакции образца, заполняющего пространство между рабочими органами «плоскость ‒ плоскость», и синусоидально изменяющейся сдвиговой деформацией известной амплитуды и частоты. Колебания рабочего органа плоскость ‒ плоскость моделируют при низких частотах процесс намазывания продукта при данной температуре.

В соответствии с рекомендациями Научного комитета по питанию

Европейской комиссии (НКП ЕК) от 2001 года продукты питания для спортсменов могут быть условно разделены на четыре категории в зависимости от состава: А – продукты питания богатые углеводами, B – углеводно-электролитные растворы, C – белки и их компоненты, D – дополнения. Такое деление основывается, во-первых, на базе данных динамической биохимии и, во-вторых, на тщательном анализе результатов медико-биологических испытаний, выполненных различными спортивными организациями. [10]. Макронутриентный состав и энергетическая ценность специализированной пищевой продукции, ориентированной на спортсменов, представлены в таблице 1 .

Таблица 1 – Пищевая и энергетическая ценность спортивных продуктов разных категорий [10]

|

Категория продуктов |

Интервалы содержания, % Бел- Жира ка |

Энергетическая ценность / калорийность, кДж в 100 г / ккал в 100 г |

||

|

Категория А |

5-50 |

0-5 |

50-95 |

935-2650/220-625 |

|

Категория В |

0 |

0 |

3-8 |

51-136/12-32 |

|

Категория С |

50-90 |

0-5 |

4-50 |

918-2565/216-605 |

|

Категория D |

0 |

0-1 |

0 |

0-37/0-9 |

Из таблицы видно, что среди всех категорий продуктов нет примеров, отвечающих физиологически сбалансированной по белкам, жирам и углеводам формуле, но опираясь на данную классификацию, очевидно, что продукт сбалансированного макронутриентного состава в большей степени соответствует категории А (продукты питания богатые углеводами), для которых характерна значительная плотность пищевых веществ и повышенная энергетическая ценность.

В связи с этим решено разработать продукт с массовой долей белка и жира не менее, чем по 7 %, который, предположительно, будет представлять собой эмульсию первого типа.

Поскольку в молоке присутствуют только низкомолекулярные углеводы, а в большинстве специализированной пищевой продукции для спортсменов предпочтительно комбинирование углеводов разной длины цепи, в разработке рецептуры и технологии продукта, сбалансированного по содержанию белков, липидов и углеводов, изучены закономерности сочетания молочного сырья, низкомолекулярных углеводов фруктово-ягодного происхождения и одного из наиболее распространенных пищевых полисахаридов – крахмала [10].

С учетом изложенного в выбранном диапазоне энергетической ценности составляли модельные смеси продукта (СОМ) из сливок, цельного молока, сиропа ягодного и крахмала. Полученные модельные смеси пастеризовали при температурном режиме, наиболее часто используемом для получения многокомпонентных молочных составных продуктов – температуре 85 оС в течение 15 мин. Смеси после получения охлаждали и оценивали их вкус, запах, консистенцию, внешний вид. Характеристика органолептических показателей приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Органолептические показатели опытных образцов [10]

|

Массовая доля сухих веществ, % |

Соотношение Б:Ж:У |

Вкус и запах |

Консистенция |

|

45,0 |

7,5:7,5:30,0 |

Выраженный сладкий, приторный с привкусом сухого молока |

Жидкая, слегка тягучая, слегка мучнистая |

|

49,9 |

8,3:8,3:33,3 |

Выраженный сладкий, с легким солоноватым привкусом |

Более вязкая, слегка мучнистая |

|

55,2 |

9,2:9,2:36,8 |

Излишне сладкий, приторный |

Вязкая, мучнистая |

|

60,0 |

10,0:10,0:40,0 |

Излишне сладкий, приторный, с привкусом крахмала со слабой горечью |

Вязкая, мучнистая |

|

64,8 |

10,8:10,8:43,2 |

Излишняя сладость, приторность, привкус крахмала со слабой горечью |

Пастообразная, мучнистая |

|

70,1 |

11,7:11,7:46,7 |

Менее сладкий с выраженным привкусом крахмала |

Рыхлая, несвязная |

Из этих данных очевидно, ни один из образцов не обладал отличными органолептическими показателями. Цвет всех образцов был кремовым с сероватым оттенком, во вкусе и консистенции отмечены нежелательные свойства. Обычно действие липидов и фосфолипидов в системах с полисахаридами эффективно для повышения связности структуры, поскольку замедляет ретроградацию крахмала, а комплексы липидов и амилозы способствуют гелеобразованию [10, 11]. В данном случае, по-видимому, сильнее проявилось действие высокомолекулярных структур – белков и полисахаридов [12]. Известно, что в бинарных системах глобулярных белков превышение их концентрации в 12 % сопровождается разделением фаз из-за термодинамической нестабильности, а в присутствии полисахаридов нарушение дисперсности может произойти и при более низкой концентрации белка, особенно в процессе хранения [10, 13]. Основными причинами дестаби- лизации пищевых систем, содержащих различные полимеры, является эффект исключенного объема и деплетивная флокуляция [10, 13, 14]. Поскольку при содержании сухих веществ в смеси 70,1 % массовая доля белка 11,7 % приближается к пороговой, а на долю углеводов приходится более половины всех сухих веществ, в дальнейших исследованиях данная рецептура не использована.

Также установлено, что при низкой доле жира 7,5 % в продукте не было ощущения сливочного вкуса, и с увеличением массовой доли крахмала более 10 % в продукте сохранялась песчанистость, что является пороком консистенции пастообразных сливочных продуктов. Наиболее приемлемое соотношение между белками, жирами и углеводами, способствующее формированию выраженного сливочно-фруктового вкуса и запаха в продукте составило 10,0:10,0:40,0. Эта формула принята за основу, которую корректировали по виду крахмала, соотношению между низкомолекулярными и высокомолекулярными углеводами и по соотношению между массовыми долями влаги и сухих веществ» [10].

Имевшаяся в продукте легкая мучнистость была обусловлена особенностями высокоамилозного кукурузного крахмала. Известно, что при обычных условиях тепловой обработки от 95 до 100 оС данный вид крахмала не дает высокой вязкости, а полная клейстеризация наблюдается только после достижения температуры (165±5) оС. В то же время подверженность ретроградации высокоамилозного кукурузного крахмала очень высокая. Поскольку в большей степени за ретроградацию крахмала ответственна амилоза, чем амилопектин [13], в следующей серии опытов наряду с кукурузным крахмалом использован картофельный с меньшей долей амилозы. Этот крахмал обладает очень высокой вязкостью и расположенностью к ретроградации от средней до низкой. В технологическом аспекте устранить пороки консистенции возможно правильным выбором режима термомеханической обработки [10].

С учетом того, что консистенция продукта, независимо от состава имела недостаточную вязкость, одновременно предприняты попытки ее регулирования за счет введения в состав продукта стабилизаторов на основе гуаровой и ксантановой камедей и лимонной кислоты. Стабилизаторы придают большую плотность и вязкость продукту. Механизм действия гуаровой камеди связан с возникновением гидрофобных контактов с неполярными участками белков, а ксантановая камедь стабилизирует структуру благодаря ионным взаимодействиям с полипептид-ными цепями. Лимонная кислота увеличивает растворимость белков в продукте, позволяет нивелировать выраженную сладость и снизить рН системы, что способствует увеличению хранимоспособности продукта.

Известно, что растворимость лактозы существенно ниже, чем сахарозы. Так, при температуре 70‒80 оС концентрация насыщенного раствора лактозы составляет от 44 до 51 % (против 90 % для раствора сахарозы). При снижении температуры до 20 оС растворимость лактозы уменьшается и составляет только 16 %. С учетом того, что количество влаги в модельных смесях составляло 40 %, а доля внесенного СОМ – около 27 %, просчитано количество содержащейся лактозы. Эта величина соответствует примерно 14 %, что по отношению к содержащемуся количеству воды представляет достаточно концентрированный раствор с массовой долей лактозы 28,6 %. При температуре термообработки (более 80 оС) вся содержащаяся в продукте лактоза находится в растворимом состоянии. Однако при охлаждении образца до комнатной температуры растворимость лактозы снижается. В результате даже в свежевыработанных опытных образцах только часть молочного сахара остается в фазе истинного раствора, а остальная часть образует мельчайшие кристаллы, которые в свежем продукте практически не ощущаются, но через 5-7 суток холодильного хранения, по мере роста кристаллов, они становятся ощутимы и создают сначала легкую, а затем и выраженную мучнистость. Причем рост кристаллов сначала наблюдается на поверхности продукта, появляясь в виде налета, а затем они обнаруживаются во всей массе продукта [10].

Образцы с необходимым содержанием компонентов и изменением соотношения между влагой и СВ вырабатывали по рецептуре, представленной в таблице 3 . С точки зрения предупреждения порока консистенции (мучнистости) предложены модели, которые обеспечивают получение продукта с содержанием влаги 55 % и сухих веществ 45 %. Массовая доля стабилизатора составляла 0,1 %, лимонной кислоты – 0,2‒0,3 %. При изготовлении образцов продукта этой серии использовали аппарат для термомеханической обработки продукта. Эмульгирование компонентов достигали при высоких частотах (от 300 до 1500 об/мин) и температуре (87±3) оС.

Таблица 3 – Рецептурный состав смесей [10]

|

Наименование сырья |

Масса в вариантах, кг, по рецептуре |

||

|

Контроль |

Образец 1 |

Образец 2 |

|

|

Сухое обезжиренное молоко |

27,0 |

17,7 |

17,7 |

|

Сливки |

26,4 |

30,0 |

30,0 |

|

Молоко |

13,2 |

25,8 |

25,8 |

|

Крахмал |

8,4 |

4,0 |

4,0 |

|

Сироп |

24,7 |

22,2 |

22,2 |

|

Лимонная кислота |

0,3 |

0,2 |

0,3 |

|

Стабилизатор |

– |

0,1 |

– |

|

Итого |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

Соотношение Ж:Б:У |

10,0:10,0:40,0 |

7,5:7,5:30,0 |

7,5:7,5:30,0 |

Оценку образцов проводили органолептическим методом. Вкус и запах были охарактеризованы как насыщенные, умеренно сладкие с приятной кислинкой. Вкус сиропа недостаточно выражен. Цвет образцов был одинаковым: кремовый с неинтенсивно выраженным оттенком сиропа. Консистенция подобна консистенции сгущенного молока, умеренно плотная. С уменьшением концентрации лактозы в водной фазе продукта до 15,4 % при массовой доле СВ 45,0 % кристаллизация лактозы в процессе хранения не наблюдалось. В процессе хранения при температуре (3±2) оС мучнистость не выявлена.

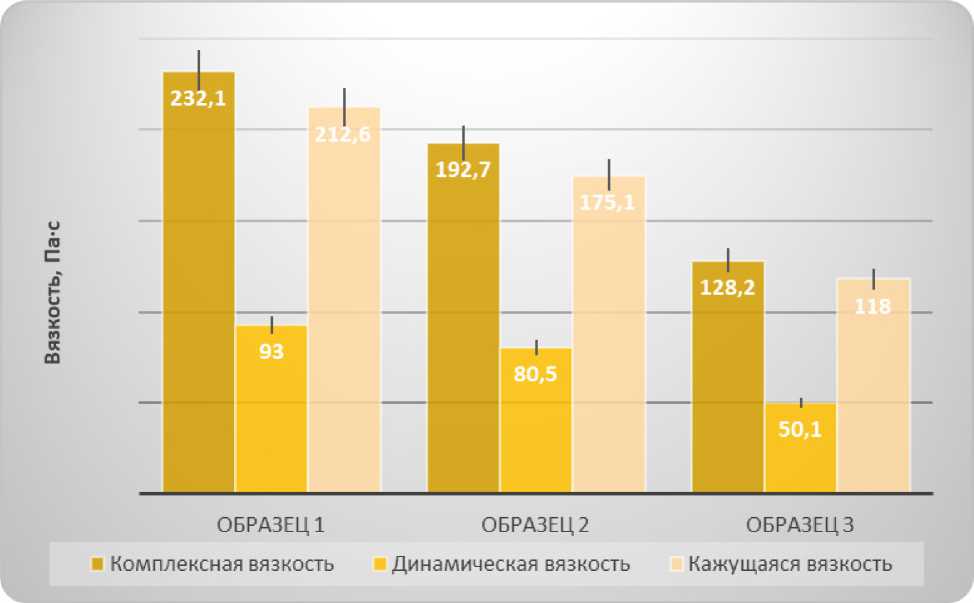

Физико-механические показатели опытных образцов 1 (со стабилизатором) и 2 (без стабилизатора), выработанных при таком соотношении между влагой и сухими веществами, и контроля с массовой долей сухих веществ 60 % исследованы с помощью реогониометра Вайсенберга при температуре от 20 до 22 оС, что позволяет описать поведение продукта при температуре потребления [10]. Данные реологических исследований представлены на рисунке и в таблице 4 .

Показатели вязкости образцов при относительной погрешности измерений 5 %

Таблица 4 – Физико-механические показатели образцов [10]

|

Соотношение компонентов в продукте |

Модуль упругости (G`), Па |

Модуль потерь (G``), Па |

Тангенс угла потерь (tg δ) |

|

|

контроль 10,0:10,0:40,0 |

1458,3 |

1335,9 |

584,6 |

2,3 |

|

опыт 1 7,5:7,5:30,0 |

1210,8 |

1100,2 |

505,6 |

2,2 |

|

опыт 2 7,5:7,5:30,0 |

805,4 |

741,3 |

314,7 |

2,4 |

Установлено, основные физико-механические характеристики продукта связаны с соотношением между влагой и СВ в нем. Из данных таблицы 4 видно, что более выраженными вязкоупругими свойствами обладал контрольный образец, выработанный при соотношении между белком, липидным и углеводным компонентами, равном 10,0:10,0:40,0, что обусловлено его составом. Более высокие показатели вязкости в данном образце – результат повышенного содержания СВ и белка. Опытные образцы 1 и 2 отличались большей мягкостью и пластичностью, характеризовались меньшей выраженностью упругих свойств.

Количественно соотношение вязких и упругих свойств характеризует тангенс угла потерь (tg δ). Все реальные вязкоупругие тела по этому параметру располагаются между идеально упругим телом, tg δ которого равен 0, и идеально вязким телом, tg δ которого равен 90о. Чем ближе tg δ к 0, тем в большей степени в продукте проявляются упругие свойства. Если tg δ = 1,0, то это значит, что энергия, затраченная на преодоление сил упругости структурированного матрикса, равна энергии, затрачиваемой на диссипацию (преодоление) сил трения и/или разрыв связей между элементами структуры матрикса. Следовательно, если tg δ больше 1,0, то в образце преобладают вязкостные свойства, если меньше – упругие.

Результаты показали преобладание вязкостных свойств над упругими во всех образцах, то есть продукты являлись типичными представителями паст, которые, с одной стороны, характеризуются формоустой-чивостью, а с другой, обладают способностью хорошо намазываться. Такие продукты могут использоваться как для непосредственного употребления, так и для приготовления бутербродов [10].

На основании выполненной работы сделано заключение: при разработке продукта повышенной пищевой плотности с соблюдением макронутриентного баланса на показатели консистенции в равной степени оказывает влияние не только ингредиентный состав продукта, но и соотношение между влагой и сухими веществами. Предложена модель продукта, обеспечивающая получение продукта с соблюдением энергетической ценности рациона Б:Ж:У = 1:1:4 и содержанием влаги 55 % и сухих веществ 45 %.

Материал подготовлен в рамках Государственного задания № FGMF-2022-0002.

Список литературы Разработка рецептуры пасты сливочной с соблюдением макронутриентного баланса

- Ким, М. Н. Тенденция развития алиментарно-зависимых заболеваний и роль функциональных продуктов в профилактике заболеваний / М. Н. Ким // Евразийский союз ученых. – 2016. – № 1-2 (22). – С. 65–68.

- Проблема неинфекционных алиментарно-зависимых заболеваний в современном мире / С. П. Терехин, С. В. Ахметова, В. Б. Молотов-Лучанский, С. И. Рогова, М. Г. Калишев, С. С. Бобырев // Медицина и экология. – 2018. – № 2. – С. 40–43.

- Классификация и характеристика специализированных продуктов для питания спортсменов / В. М. Воробьева, Л. Н. Шатнюк, И. С. Воробьева [и др.] // Вопросы питания. – 2010. – № 6 (79). – С. 64–68.

- Богданов, А. Р. Влияние диетотерапии, обогащенной конъюгированной линолевой кислотой, на антропометрические показатели и композиционный состав тела пациенток с избыточной массой тела / А. Р. Богданов, С. А. Дербенева // Вопросы питания. – 2013. – № 4 (82). – С. 55–62.

- Васильев, А. В. Нутриметаболомика – новый этап развития биохимии питания. Роль нутрипротеомных исследований / А. В. Васильев, Н. Э. Шаранова // Вопросы питания. – 2013. – № 5 (82). – С. 4–9.

- Васильев, А. В. Нутриметаболомика – новый этап развития биохимии питания. Роль нутрилипидомных исследований / А. В. Васильев, Н. Э. Шаранова, С. Н. Кулакова // Вопросы питания. – 2014. – № 1 (83). – С. 4–11.

- Воробьева, В. М. Роль факторов питания при интенсивных физических нагрузках спортсменов / В. М. Воробьева, Л. М. Шатнюк, И. С. Воробьева [и др.] // Вопросы питания. – 2011. – № 1 (80). – С. 70–77.

- Основной обмен как интегральный количественный показатель интенсивности метаболизма / К. В. Выборная, А. И. Соколов, И. В. Кобелькова [и др.] // Вопросы питания. – 2017. – № 5 (86). – С. 5–10.

- Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации. Методические рекомендации. – М. : Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. – 36 с.

- Новокшанова, А. Л. Разработка научных принципов создания продуктов спортивного питания на основе молочного сырья: специальность 05.18.15 «Технология и товароведение продуктов функционального и специализированного назначения и общественного питания»: дис. ... д-ра техн. наук / А.Л. Новокшанова. – М., 2019. – 487 с.

- Pokorny J., Kolakowska A. Lipid-protein and lipid-saccharide interactions // Chemical and Functional Properties of Food Lipids / Z. E. Sikorski, A. Kolakowska (eds). – Boca Raton, London, New York, Washington, DC : CRC Press, 2003. – P. 345–462.

- Физико-химические особенности динамики полимерной жидкости / А. Р. Каримов, М. А. Талейсник, Т. В. Савенкова [и др.] // Пищевые системы. – 2018. – № 3 (1). – С. 44–54.

- Химия пищевых продуктов: пер. с англ. / Ш. Дамодаран, К. Л. Паркин, О. Р. Феннема (ред.-сост.). – СПб. : Профессия, 2012. – 1040 с.

- Мищенкова, А. И. Структурный фактор для характеристики неопределённости функционально технологических свойств смесей / А. И. Мищенкова, С. А. Красников, С. В. Николаева // Современные информационные технологии в образовании, науке и промышленности: сб. материалов Х Междунар. конф. (Москва 25-26 апреля 2018 г.) / [отв. ред. Т. В. Пирязева, В. В. Серов]. – М.: Спутник+, 2018. – С. 32–34.