Разработка технологий идентификации рисков снижения биобезопасности зернового сырья

Автор: Потороко И.Ю., Малинин А.В., Лопухов П.М.

Рубрика: Питание и здоровье

Статья в выпуске: 4 т.12, 2024 года.

Бесплатный доступ

Стратегия научно-технологического развития РФ в долгосрочном периоде определяет наиболее значимые приоритеты для развития страны. В числе больших вызовов обозначено обеспечение продовольственной безопасности и продовольственной независимости страны. Глобальное изменение климата вносит свои коррективы для обеспечения устойчивости АПК. При сокращении объемов продовольственных ресурсов необходима своевременная переориентация на новые направления деятельности. В совокупности эффективных действий необходимы новые технологические решения в области обеспечения биобезопасности растительного сырья и продуктов его переработки. Загрязнение микотоксинами (МТ) пищевых продуктов является глобальной проблемой современности, для Российской Федерации наиболее известными продуцентами МТ являются токсигенные плесени родов Aspergillius, Penicillium, Fusarium и Alternaria. Особого внимания заслуживают наиболее опасные метаболиты, вырабатываемые распространенными плесневыми грибами Aspergillus flavus или Aspergillus parasiticus, благодаря распространенности, а также их гепатотоксическим и канцерогенным свойствам. Цель работы - разработка технологий достоверной идентификации факторов нарушения биобезопасности зернового сырья на основе методов визуализации микробиома в сочетании с оценкой климатических условий культивирования и прогностическими исследованиями. В материале представлены исследования, доказывающие присутствие токсигенных микромицетов, спрогнозированы риски накопления их вторичных метаболитов. Представлены новые подходы для получения доказательной базы возможности присутствия вторичных метаболитов (МТ) и формирования маскированных форм микромицетов. Для этих целей применены методы визуализации и ИК-Фурье-спектроскопии для исследования функциональных групп, определяющих риски. Научная новизна полученных данных обусловлена применением новых гибридных подходов для идентификации рисков нарушения биобезопасности зерновых масс в условиях глобального изменения климата.

Токсигенные плесени, спектральный анализ, вторичные метаболиты, климат, биобезопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/147245951

IDR: 147245951 | УДК: 664.696.9 | DOI: 10.14529/food240409

Текст научной статьи Разработка технологий идентификации рисков снижения биобезопасности зернового сырья

Стратегия научно-технологического развития РФ на долгосрочный период определяет приоритетные направления для развития страны. В числе главных вызовов в документе обозначено обеспечение продовольственной безопасности и продовольственной независимости России, конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции на мировых рынках продовольствия, снижение технологических рисков в агропромышленном комплексе [12].

Значимость стратегических ориентиров для обеспечения устойчивости региональной экономики определена с учетом возрастания антропогенных нагрузок на окружающую среду, угрожающих воспроизводству природных ресурсов, изменения климата и влияния последствий обозначенных процессов на различные отрасли экономики и здоровьесбере-жение. В этой связи приоритетами научнотехнологического развития для АПК страны следует считать направления, позволяющие получить весомые научные и научно-техни- ческие результаты для обеспечения эффективного перехода к высокопродуктивным и экологически чистым системам хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и создание безопасных и качественных продуктов питания [6, 10, 13].

Кроме того, применение различных агротехнологий и режима использования почвы оказывает влияние на ее биоактивность, сохранение в структуре плодородного слоя фитопатогенов, но в процессе правильного ведения агротехники возможно регулировать активизацию микробиологической составляющей в нужном направлении [11]. Вместе с тем почвенно-климатические условия территорий сегодня испытывают нагрузки от глобального изменения климата. Данная проблема планетарного уровня вносит свои коррективы в продуктивность АПК за счет сокращения объемов продовольственных ресурсов, обусловливает необходимость своевременной переориентации на новые направления деятельности. Климатические трансформации наблюдаются повсеместно, в большей мере проявляются в экстремальных погодных явлениях, которые выражаются в частоте и интенсивности дождей, либо засушливых периодах при нарушении температурных режимов климата, что негативно влияет на мировое производство продовольствия [4].

Следовательно, в долгосрочной перспективе продовольственная безопасность будет зависеть от успешной адаптации сельскохозяйственных систем к климатическим погодным явлениям, возможности обеспечения АПК необходимыми инструментами защищенности производителей. Готовность производителей продовольственного сырья и его переработчиков в изменяющихся условиях решать новые проблемы сопряжена с поиском надежных технологических решений, предлагаемых научным сообществом [1, 9].

Прослеживание климатических трансформаций последних десятилетий в совокупности с оценкой безопасности растительных продовольственных ресурсов позволит своевременно реагировать на возможные риски продовольственных потерь. Учитывая, что зерновое сырье используется для продовольственных и фуражных целей, научно оправданным является разработка методов ранней идентификации возможных повреждений зерновых масс почвенным микробиомом, в том числе токсигенными плесенями. Кроме того, значимость разработок в данном направлении определяют высокие риски накопления высокотоксичных микотоксинов и их миграции в продукты переработки, а также маскирования в макронутриенты зерна в случае повреждения структуры зерен. В свою очередь разработка новых комплексных методов идентификации рисков и создание «зеленых» экотехнологий для обеззараживания позволит исключить последствия влияния микотоксинов на потенциальных потребителей при их движении по трофическим цепям [16]. Будет получен новый массив данных для разработки технологий безопасных пищевых систем, что позволит минимизировать возможные риски и решить практически значимые научные задачи.

Цель работы – разработка технологий достоверной идентификации факторов нарушения биобезопасности зернового сырья на основе методов визуализации микробиома в сочетании с оценкой климатических условий культивирования и прогностическими исследованиями.

Объекты и методы исследований

На первом этапе работ в качестве объектов для исследования определены партии пшеницы яровой уральской селекции (зерно пшеницы мягкой Triticum aestivum , типовой вид рода Triticum ), полученные из хозяйств, территориально расположенных в разных зонах Южного Урала двух областей: Челябинской и Курганской. Отбор проб осуществляли с соблюдением чётко регламентируемой процедуры в соответствии с ГОСТ 13586.3–2015 «Правила приёмки и методы отбора проб» [2]. Всего выборка составила 6 образцов зерна пшеницы яровой уральской селекции. Для объективности идентификационной оценки образцы были закодированы в последовательности: ЗП1; ЗП2; ЗП3; ЗП4; ЗП5; ЗП6.

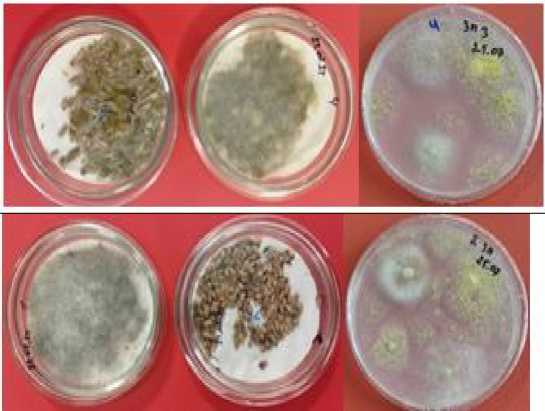

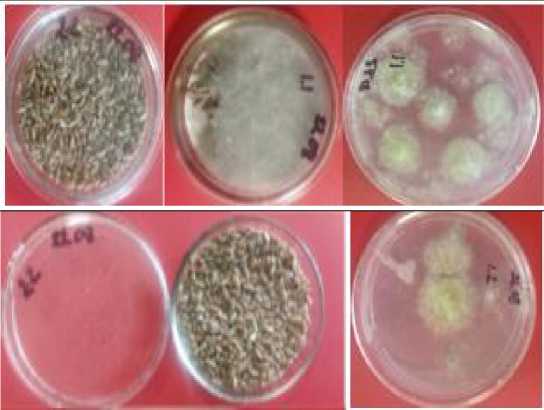

Культуру ожидаемой мицелиальной микробиоты Aspergillius, Penicillium, Fusarium и Alternaria получали с использованием способа приготовления живых препаратов микроскопических грибов для световой микроскопии, предварительное выращивание культуры проводили в условиях провокации при высокой влажности среды, инкубировали при 28 °C в течение 3–5 дней до появления воздушного мицелия. Микологическую зараженность оценивали стандартным методом высевания зерна исследуемого образца на агаризованную питательную среду Чапека на чашках Петри с последующей инкубацией в течение 7 суток и визуальной регистрации количества зараженных зерен с колониями тестируемого гриба (ГОСТ 12044–93) [3]. Идентификацию объекта повреждения осуществляли визуально и микроскопически. Для получения микрофотографий использовали микроскоп Микромед 3 Альфа люминесцентный и конфокальный микроскоп Микромед.

Прогностические исследования проводили с использованием ИК-Фурье-спектроско-пии на приборе UV-3600 (Shimadzu, Япония), оснащенном высокочувствительным термостабильным детектором DLATGS.

Результаты исследования и их обсуждение

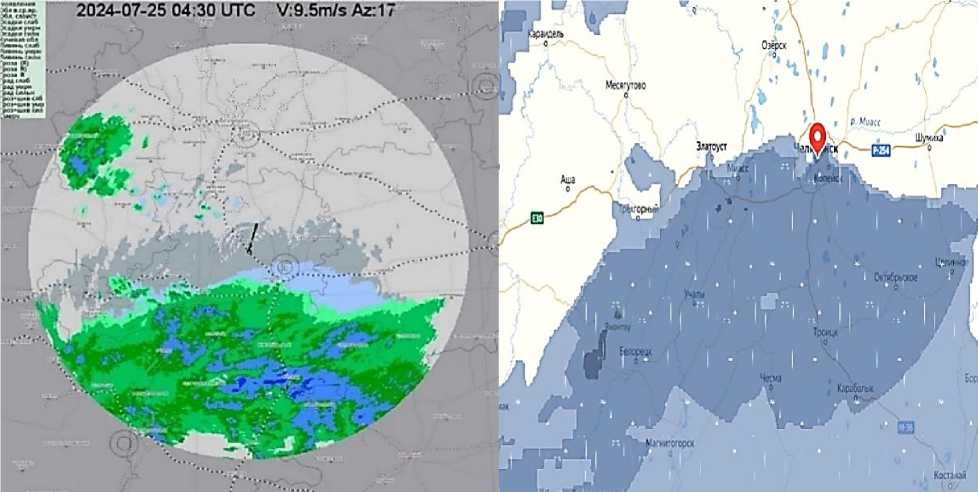

Урожайность, технологическую пригодность и сохраняемость зерновых культур во многом определяет почвенно-климатическая характеристика территорий возделывания. По оценкам исследований преобладающими почвами Челябинской области являются серые лесные в горнолесной зоне и черноземы в лесостепной и степной зонах. Количество и распределение осадков в течение всего года определяется главным образом прохождением циклонов над территорией области. По наблюдениям синоптиков больше осадков (704 мм) выпадает в пределах горной части области, меньше (439 мм) – в лесостепном Зауралье, а еще меньше (351 мм) – в степной зоне на юге области. Экстремальные погодные условия в 2024 году наблюдались в июле после прохождения циклона – максимум осадков за ночь зафиксировано в южных районах области: Бреды и Кизильское 31 (50 % от месячной нормы) и 34 мм (70 % от месячной нормы) соответственно, зона осадков распространяется на север, продвижение циклона на синоптических картах представлено на рис. 1.

В этот период на фоне повсеместных длительных дождей температурный режим понизился до +14... +16 °C, при этом наблюдались резкие подъемы уровней воды и, как следствие, формирование локальных дождевых паводков, подтопление пониженных участков полей склоновым стоком. Для аграриев такие длительные экстремальные условия определяют не только возможные потери урожая, но и последующие риски снижения качества зерновых масс, а также пригодности для продовольственных целей и даже применения в качестве фуража. Кроме того, на фоне значительных температурных колебаний в весенний период, включая возвратные заморозки, были потери озимых, а также частично посевы яровых культур. Данные факторы в совокупности послужили основанием для оценки рисков снижения биобезопасности зерновых урожая текущего года.

Для сформированной выборки образцов пшеницы уральской селекции были проведены исследования по оценке присутствующих на поверхности зерна превалирующих представителей микробиома. Результаты макро-

Рис. 1. Продвижение циклона в июле 2024 года на синоптических картах [7]

скопической визуализации микробиома образцов мягкой пшеницы с территорий возделывания, сопряженных с экстремальными погодными условиями, представлены в табл. 1.

Установлено, что в составе микробиома превалируют Aspergillus flavus (yellow); Аspergillus parasiticus (табл. 2), что определяет высокие риски нарушения биобезопасности зернового сырья и значительно сужает возможности его использования для продовольственных целей. На мицелиальную инвазию, рост и продуцирование вторичных метаболитов ‒ микотоксинов (МТ), влияют температура и показатель активности воды (aw), а оптимальной для накопления МТ является температура в диапазоне от 20 до 30 °С [5, 8].

Говоря о формируемых рисках при потреблении пораженного зерна животными, а также продуктах переработки для потенциальных потребителей, следует затронуть доказанные негативные последствия [14]. Установлено, что Aspergillus flavus (yellow) и Аspergillus parasiticus продуцируют наиболее опасные МТ (Афлатоксины B1, B2, G1 G2), которые классифицируются как канцерогены первой группы. Афлатоксины B1, B2, G1 G2 достаточно часто идентифицируются в зерновых культурах, особенно в кукурузе, обусловливают поражения почек и печени, а также обладают гепатоканцерогенным и тератогенным эффектом. В то время как гидроксилированные метаболиты AFB1 и AFB2 представляют собой афлатоксины M1 (AFM1) и M2 (AFM2) и мигрируют по трофическим цепям [15, 20].

Мониторинг рисков накопления регулярных и новых потенциально опасных загрязнителей биологической природы является неотъемлемым для обоснования безопасности сырья и продуктов его переработки. С учетом трудностей оценки присутствия микотоксинов и их маскированных в макронутриенты форм в рамках текущей работы был применен высокоэффективный метод оценки их функциональных групп. Ниже представлены параметры интенсивности полос растяжения функциональных групп (табл. 3), применимые для идентифицированных микромицетов в образцах мягкой пшеницы уральской селекции с территорий возделывания, сопряженных экстремальными погодными условиями [18].

Метод основан на идентификации функциональных групп внутри молекул, где такие группы вибрируют (либо за счет растяжения, либо за счет изгиба различными способами) при облучении определенными длинами волн света. Эти вибрации и их интенсивность (% пропускания) отображаются в зависимости от частоты света (см–1), которому подвергается образец, для получения FTIR-спектра.

Части FTIR-спектра уникальны для тестируемого соединения (это называется областью отпечатка пальца). Типичные пики можно было увидеть в спектрах (рис. 2) представителей в составе микробиома образцов зерна пшеницы [17, 19].

Полосы поглощения на 3430 см-1, 2914 см-1, 1645 см-1, 1541 см-1, 1413 см–1, 1320 см–1, 1041 см-1 и 573 см-1 соответствуют алкогольной O-H, C-H, C=O (амидная I-полоса), C-N (NH-изгиб, амидная II полоса), C-O, антисимметричной α C1-O-C4′ и β C1-O-C4′ растягивающей вибрации соответственно. Видимое в ИК-спектрах Aspergillus flavus смещение участков O-H (полоса 3300 см–1) с высокой степенью вероятности связано с образованием комплекса микромицетов с компонентами зерна, и возможно прогнозировать процесс маскирования в том числе и вторичных метаболитов.

Таким образом, на основании полученных данных было установлено, что в условиях глобального изменения климата возможны проявления экстремальных погодных условий На фоне нарушения общепринятых условий ведения уборочной кампании возникают риски потери и безопасности зерновой массы в том числе на этапах хранения, приносящие значительные убытки для экономики АПК. В таких условиях минимизация рисков снижения биобезопасности зерновых масс, обусловленных накоплением высокотоксичных вторичных метаболитов микромицетов, возможна за счет мониторинга показателей, их определяющих, на основе разработки новых технологий идентификации. В этой связи приоритетными для научно-технологического развития АПК следует считать направления, позволяющие получить значимые результаты, обеспечивающие переход к высокоэффективным решениям, построенным на своевременной идентификации рисков и последующей их минимизации.

Таблица 1

Результаты макроскопической визуализации микробиома образцов мягкой пшеницы уральской селекции

Код образца

Результаты макроскопической визуализации

Идентифицированный объект микробиома

ЗП1

ЗП2

ЗП3

Aspergillus flavus;

Аspergillus parasiticus; Mucor

Aspergillus flavus;

Аspergillus parasiticus; Mucor

Mucor, Alternaria

ЗП4

ЗП5

Aspergillus flavus, Aspergillus Parasiticus, Mucor

Aspergillus flavus Asp. Parasiticus Bacillus Subtilis

ЗП6

Aspergillus flavus Mucor

Таблица 2

Результаты микроскопической визуализации микробиома образцов мягкой пшеницы и прогноз возможного присутствия микотоксинов

Идентифицированный объект микробиома

Bacillus Subtilis

Alternaria

Mucor

Aspergillus parasiticus

Aspergillus flavus желтый

Идентифицированный в исследуемых образцах

ЗП1; ЗП2; ЗП4; ЗП5; ЗП1; ЗП2; ЗП3; ЗП5;

ЗП5

ЗП3

ЗП6

ЗП4

ЗП1; ЗП2; ЗП4; ЗП6

Прогноз присутствия МТ

Афлатоксины B1, B2, G1 G2

Не способен продуцировать

Фунгицидная активность

АОЛ; АМЭ; ТЕН; ТК

Таблица 3

|

Область полосы, (см– 1) |

Функциональная группа |

|

570–580 |

Углевод C-O растяжение |

|

1020 (900–1200) |

Углеводы (C-O растяжение или углеводы C-O растяжение) |

|

1450–1300 |

а -гликозидная связь, в—гликозидная связь |

|

1540 |

Амид II, растяжение C-N (изгиб NH) |

|

1645 |

Амид I (C=O растяжение) |

|

2924 |

Структура полисахаридных соединений и длинных жирных кислот (растяжение CH2) |

|

3200–3550 |

Гидроксильные группы (вводная часть) |

Список литературы Разработка технологий идентификации рисков снижения биобезопасности зернового сырья

- Бракк Д.Г. Продовольственная безопасность в условиях климатических трансформаций // Экономическая безопасность. 2023. Т. 6, № 1. С. 367-384. DOI: 10.18334/ecsec.6.1.117557.

- ГОСТ 13586.3-2015. Зерно. Правила приемки и методы отбора проб: межгосударственный стандарт: дата введения 01.07.2016. М.: Стандартинформ, 2019. 17 с.

- ГОСТ 12044-93. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями: межгосударственный стандарт: дата введения 01.01.1995. М.: Стандартинформ, 2011. 57 с.

- Демина Е.А., Кинчаров А.И., Таранова Т.Ю., Чекмасова К.Ю. Оценка адаптивности сортов яровой мягкой пшеницы в лесостепных условиях Среднего Поволжья // Аграрный вестник Урала. 2021. № 11 (214). С. 8-19. DOI: 10.32417/1997-4868-2021-214-11-8-19.

- Жирков А.Д., Татаринова С.С., Тарабукина Н.П., Неустроев М.П. Фунгицидная активность штаммов бактерий Bacillus subtilis по отношению к токсигенным и плесневым грибам // Аграрный вестник Урала. 2013. № 7 (113). С. 20-21.

- Коршунов И.В. Устойчивое развитие в стратегиях регионов: выбираемые подходы и решения // Экономика региона. 2023. Т. 19(1). С. 15-28. DOI: 10.17059/ekon.reg.2023-1-2

- Новости Челябинска и Челябинской области 74.RU. URL: https://74.ru/text/sum-mer/2024/07/25/73872767/

- Орина А.С., Гаврилова О.П., Гагкаева Т.Ю., Гогина Н.Н. Контаминация зерна в западной Сибири грибами Alternaría и их микотоксинами // Вестник защиты растений. 2021. Т. 104(3). C. 153-162. DOI: 10.31993/2308-6459-2021-104-3-15019.

- Папцов А.Г., Шеламова Н.А. Глобальная продовольственная безопасность в условиях климатических изменений: монография. М.: РАН, 2018. 132 с.

- Потороко И.Ю., Кади А.М.Я., Анйум В., Руськина А.А. Молекулярный докинг растительных стабилизирующих частиц для функциональных эмульсионных пищевых систем // Индустрия питания | Food Industry. 2023. Т. 8, № 2. С. 84-92. DOI: 10.29141/2500-1922-2023-8-2-9. EDN: PGLDTN

- Скороходов В.Ю. Продуктивность яровой мягкой пшеницы в сопряжении с содержанием макроэлементов и биоактивностью почвы на чернозёмах южных степной зоны Южного Урала // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2021. DOI: 10.18286/1816-4501-2021-2-46-53.

- Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».

- Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации».

- Ahmed A. Ismaiel, Jutta Papenbrock. Mycotoxins: Producing Fungi and Mechanisms of Phytotoxicity // Agriculture. 2015. Vol. 5. P. 492-537. DOI: 10.3390/agriculture5030492

- Bennett J.W., Klich M.. Mycotoxins // Qinical microbiology reviews. 2003. P. 497-516. DOI: 10.1128/CMR.16.3.497-516.2003

- Food safety. World Health Organization. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety (дата обращения: 13.03.2023).

- FTIR spectroscopy for detection and identification of fungal phytopathogenes / A. Salman, L. Tsror, A. Pomerantz et al. // Spectroscopy. 2010. Vol. 24. P. 261-267. DOI: 10.3233/SPE-2010-0448.

- Identification and Characterization of Aspergillus Species of fruit rot fungi using Microscopy, FT-IR, Raman and UV-Vis spectroscopy / F.A. Saif, S.A. Yaseen, A.S. Alameen et al. // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2021.5:246:119010. DOI: 10.1016/j.saa.2020.119010

- Investigation of Stretching Vibrations of Glycosidic Linkages in Disaccharides and Polysaccarides with Use of IR Spectra Deconvolution / N.A. Nikonenko, D.K. Buslov, N.I. Sushko, R. Zhbankov // Peptide Science. 2000. Vol. 57(4). P. 257-262. DOI: 10.1002/1097-0282(2000)57:4<257:AID-BIP7-3.0.m;2-3.

- Maren A Klich. Aspergillus flavus: the major producer of aflatoxin // Mol Plant Pathol. 2007. Vol. 8(6). P. 713-722. DOI: 10.1111/j.1364-3703.2007.00436.x.