Развитие ценностно-мотивационных ориентаций младших школьников с использованием рефлексивно-позиционных технологий

Автор: Ковалева Наталья Борисовна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 8, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье ставится проблема психолого-педагогического исследования и развития мотивационной и ценностно-смысловой сферы личности в цифровую эпоху. Проводится пилотажное исследование ценностных и мотивационных предпочтений учащихся начальной школы на материале методики «Волшебные желания» (Л.И. Божович, 1968) и ее современных модификаций «Wish List», «Волшебная шкатулка», результаты которого демонстрируют преобладание эго-направленности, отчужденных отношений и потребительской сферы предпочтений. В работе описаны результаты просмотра и творческого обсуждения медиаобразца, сценированного в рефлексивно-позиционных технологиях. Сравнительный анализ результатов диагностики ценностно-мотивационных предпочтений, полученных до и после проведения развивающего сценария, выявляет положительную тенденцию изменений практически по всем показателям данных диагностик.

Ценностно-мотивационная сфера, корреляционный анализ, рефлексивно-позиционные технологии, развивающий сценарий, медиагерменевтика, младшие школьники

Короткий адрес: https://sciup.org/149133139

IDR: 149133139 | УДК: 159.955.4:372.4 | DOI: 10.24158/spp.2018.8.11

Текст научной статьи Развитие ценностно-мотивационных ориентаций младших школьников с использованием рефлексивно-позиционных технологий

Стремительные изменения укладов и условий жизни в XXI в. привели к ряду фундаментальных последствий в личностном развитии учащихся. Многие исследователи подчеркивают, что взросление и социализация современных детей, и в особенности детей поколения next, опосредованы интернетом как наиболее активной средой жизни [2]. Это приводит к возникновению «новой социальной ситуации» взросления, изменению характеристик, а возможно, и природы памяти, внимания, восприятия, мышления, к формированию новых способов коммуникации, творчества и личностного становления в целом [3]. Среди рисков таких перемен наибольшую тревогу вызывают именно личностные характеристики: мировоззрение, картина мира, гражданская и социокультурная идентичность, так как все чаще ученые и общественные деятели говорят о фактах «нравственного оскудения» и инфантилизации все медленнее взрослеющего поколения [4].

Изменение жизни в цифровую эпоху очевидным образом влияет на личностное развитие учащихся, способствует усилению их эгоцентризма, атрибутивности мышления и потребительской направленности [5]. Общественных деятелей, психологов, педагогов особенно волнует разрыв поколений, в частности слабая выраженность ценности исторического опыта, патриотических аттитюдов, опоры на культурные российские традиции. Сравнительный анализ особенностей политической картины мира детей 9–10 лет в США и России [6] в качестве основного отличия выявляет как раз отсутствие значимости исторического опыта и преемственности культурных традиций у российских детей в отличие от американцев. Это и приводит к сложностям становления гражданской и социокультурной идентичности, или, в другой терминологии, к обедненности широких социальных мотивов. В ряде исследований показано, что первопричина сложностей духовного развития современных детей лежит в потребительском укладе жизни, задаваемом как норма в медийных процессах и индустрии развлечений, что способствует чрезмерному развитию потребительских ценностей и формированию потребительской картины мира [7].

Поиск методов и технологий, способствующих развитию ценностно-мотивационной сферы, позиционности, идентичности, с опорой на культурные традиции приобретает особую актуальность.

В исследовании использовались рефлексивно-позиционные технологии работы с текстом [8], спроектированные на основе теории культурного опосредования [9], рефлексивной психологии творчества [10] и психологии коллективного творчества [11].

В статье представлен небольшой фрагмент комплексного исследования личности младших школьников и динамических характеристик ее развития.

Комплекс включает в себя тест «Три желания». Это одна из общеизвестных методик исследования мотивационных предпочтений [12], она ценится за удобство проведения и имеет множество модифицированных вариантов применения, предлагающих детям в той или иной форме представить три, одно или семь желаний [13]. Часто используются коммуникативно-модельные или игровые ситуации (встреча с волшебником или волшебным существом). Применяется и герменевтический контекст. Например, эксперимент, в котором желания детей изучались в контексте знакомства со сказкой В.П. Катаева «Цветик-семицветик», критически представлен в работе Л.И. Божович как пример неадекватного применения художественного текста. Проблема в том, что в сказке содержится образец социально одобряемых ответов, что не позволяет увидеть действительные ценностно-мотивационные аттитюды детей [14, с. 287]. Этот риск учтен в медиагерменевтике, где текст выступает как место «встреч и недоумений» и создает мощное поле образов, позволяющих детям совершать художественные и смысловые открытия.

Другой принцип подбора текста определен важностью наличия героя, который вызывает у детей сопереживание и, что важно, не просто живет приключенческой жизнью, но за счет своих поступков и выборов в трудных ситуациях задает поле широких социальных мотивов, делая их привлекательными и расширяя горизонты развития. Принципы проектирования диалогического пространства коммуникации и введение системы рефлексивно-творческих заданий широко представлены в литературе. Самое трудное – создать условия для раскрытия творческого потенциала каждого и такого присвоения культурного текста, когда он становится значимым фактом внутренней жизни и реальной опорой в развитии учащихся.

Пилотажное исследование было проведено с учащимися третьих классов трех московских школ. Всего было привлечено 50 школьников и проведено четыре серии экспериментов. В трех сериях между диагностическими срезами проводилось развивающее занятие с использованием медиаобразца. В качестве основного образца в соответствии принципами медиагерменевтики был выбран культовый мультфильм Ю. Норштейна «Ежик в тумане» (1975).

В первой серии проектировался сценарий обсуждения в технологиях медиагерменевтики, представленный ниже. Во второй серии участники смотрели данный художественный образец с минимальным обсуждением. В третьей серии был организован мультфильм «Аленький цветочек» Л. Алтамонова (1952) по одноименной сказке С.Т. Аксакова. Особое внимание было уделено моменту, когда три дочери загадывают желания и просят отца, отправляющегося в дальние страны для обмена товарами, исполнить его. В сценарий занятия были встроены различные ме-диагерменевтические приемы обсуждения, в частности рефлексивный прием остановки действия и мысленного проектирования дальнейшего хода событий и проигрывания версий последствий сделанных сестрами выборов, а также обратного проектирования и субъективации опыта. В четвертой серии между диагностиками шла обычная учебная жизнь, второй срез был проведен через неделю, как раз перед просмотром «Ежика в тумане». Таким образом, эксперимент позволял проанализировать динамику изменений и направленности ценностно-эмоциональных предпочтений в различных условиях.

Методика «Волшебные желания» предоставляет богатый материал для исследования различных аспектов ценностно-мотивационной сферы учащихся и динамики ее развития. В нашей работе использовался наиболее полный круг показателей, отнесенных к различным направлениям анализа в четырех фокусировках. Содержательный фокус дает возможность дифференцировать субъектность («мечтаю о друге») или отчужденность («хочу игру») желаний. Эмоционально-оценочный фокус дифференцирует положительное или отрицательное отношение к потребности. Фокус направленности желания помогает увидеть, готов ли субъект заботиться не только о себе, но и о других (направленность на близкое окружение) и людях в целом (альтруистическая или общечеловеческая направленность) или он эгоист, ориентированный только на удовлетворение своих потребностей (эго-направленность). Пожалуй, наиболее информативной является фокусировка на ценностной сфере. Классификация ценностей проводилась на основе схемы, представленной в таблице 1.

Таблица 1 – Схема классификаций ценностей и желаний по сферам

|

Сфера ценностей |

Группа ценностей |

Примеры |

|

Духовные |

Гуманистические (общечеловеческие) |

Любовь, свобода |

|

Нравственные (инструментальные) |

Честность, доброта |

|

|

Религиозные (экзистенциальные) |

Вера, Бог |

|

|

Познавательные |

Эстетические |

Искусство |

|

Познание как развитие (инструментальные) |

Исследование, саморазвитие |

|

|

Образованность: учеба, широта знаний |

Образование, учеба |

|

|

Социальные |

Социокультурные: традиции, события, права, социальная идентичность |

Свобода слова |

|

Общения (инструментальные): взаимодействие, социальные отношения |

Хорошие отношения с близкими |

|

|

Достижения: престиж, статус, популярность |

Карьера |

|

|

Интимно-личностные |

Семья, дом, дружба |

|

|

Потребительские |

Витальные |

Жизнь, здоровье |

|

Материальные |

Деньги |

|

|

Развлекательно-досуговые |

Компьютерные игры |

|

|

Магические (псевдодуховные) |

Сверхспособности |

С нашей точки зрения, наиболее интересны результаты первой серии, в которой развивающее занятие строилось на основе обсуждения «Ежика в тумане», что позволило выявить наиболее яркие тенденции в изменении личностной направленности и ценностно-мотивационных предпочтений. Важный показатель такого самоизменения – процент третьеклассников, в ответах которых наблюдается подвижка в ценностной определенности и характере желаний. В данной выборке количество детей, у которых по этой методике возникли изменения с переходом к более сложному уровню, составило 9. 9 из 10 детей в результате просмотра и обсуждения фильма «Ежик в тумане» проявили новое отношение к выбору подарка, что значимо даже на маленькой выборке (при р ≤ 0,05). Другие пробы с применением «Wish list» обычно, наоборот, провоцировали усиление эгоистических и потребительских наклонностей. Здесь же большинство детей от желаний удовлетворить свои потребности в развлечениях и девайсах перешли к социальным, гуманистическим и познавательно-онтологическим.

На первый взгляд, в ответах нет прямых свидетельств влияния «Ежика»: никто не написал про Лошадь, дерево, узелочек, Мишку или звезды, однако появилось немало косвенных признаков. Например, увеличение числа пожеланий «иметь друга и уметь любить» корреспондирует одному из основных желаний стать космонавтом и желанию понимания «времени, реальности и скорости». Но при этом медиагерменевтика как одна их основных рефлексивно-позиционных технологий так и работает. Она не меняет действия или принципы напрямую, а создает условия для собственного движения во внутреннем мире с опорой на переживания и художественные образы.

Дополнительно при сценировании продумываются вопросы и другие рефлексивные формы, позволяющие заострить внимание детей на знаково-символической стороне происходящего. Например, попытка «вжиться» через повторение в пантомимике или прорисовке движений Ежика во время отчаянного спуска в туман. Дополнительно ставятся такие вопросы: что символизирует туман; можно ли сказать, что Ежик предпринимает рискованное действие, спускаясь в туман, чем он рискует; что им движет; помнит ли он в этот момент о Мишке; почему Ежик все выше и выше поднимает свой узелочек, неужели ему так важно варенье; были ли в вашей жизни похожие ситуации; что в вашей жизни выполняет роль «узелочка»?

Другим важным эпизодом, на котором акцентируется внимание, оказывается момент потери узелка в обмен на орудие познания «древа» – большую корявую палку. Так, за счет встречных вопросов, накопленных интуиций и недоумений в диалогическом пространстве друг с другом, с психологом, с автором и персонажами его произведений создается поле образов, способствующее открытиям, расширению горизонтов картины мира.

Как это проявляется на уровне диагностической методики? Прежде всего за счет сопереживания главному герою и возникновения интертекстуальных связей появляется новое содержание в предпочтениях детей. Одна девочка начинает мечтать о таких же необычайных отношениях, как у Ежика и Медведя, и пишет: « Хочу дружить и уметь любить! » Другая впечатлена прекрасным и загадочным небом и пишет: « Хочу стать космонавтом! » Третья вспоминает про любимого кота, четвертая про бабушку, у которой вкусное варенье, а пятый не может забыть могучее древо и пишет почти заклинание: « Время, реальность, скорость » (в комментарии разъяснив, что речь идет о познании). Отметим, что в начале урока основными желаниями детей были компьютер, гамак и игры, а две девочки даже вышли в протестную форму, ничего не попросив.

Как мы упоминали выше, по данным других исследований с использованием «Wish List» такая форма, наоборот, часто провоцирует возникновение большего числа желаний именно в материальной сфере в соответствии с прямым функционалом. В нашем случае все показатели, применяемые обычно на методике «Волшебные желания», также свидетельствуют о положительной динамике фиксируемых процессов для данной группы. В начале урока 71,42 % детей демонстрируют эго-направленность, 14,29 % – протестную форму (отказ) и еще 14,29 % – направленность на семью, что говорит в целом о неразвитости ценностно-мотивационной сферы и высокой эго-направленности. Результаты второго тестирования имеют кардинально другое процентное соотношение. В 100 % случаев у каждого из детей, помимо эгоцентричных желаний, появляется либо желание (желания) с общечеловеческой направленностью, либо желания для других (семьи), протестная форма меняется на положительную. При этом 28,58 % детей высказали желания и для себя, и для всех, 28,58 % – желания и для себя, и для других, 28,58 % – сугубо общечеловеческие и 14,29 % – для других. Т. е. группа достигла высокого уровня развития ценностно-мотивационной сферы по показателям направленности, одновременно продемонстрировав высокую лабильность и потенциал развития. В выборах стала проявляться забота не только о себе, но и о ближних и человечестве в целом.

Показатель эмоционального отношения также показывает положительную динамику. В начале урока больше чем у половины учеников (57,16 %) можно было зафиксировать отрицательные эмоции на основании формы ответов, а у остальных (42,87 %) – индифферентное отношение. В конце занятия ситуация изменилась: 57,16 % участников проявили в ответах положительные эмоции, 28,58 % не проявили эмоций, только у одного человека (14,29 %) сохранилась негативная форма одного из желаний (научиться не плакать), при этом вполне позитивная по функции и содержанию.

Аналогичная картина с субъект-объектными отношениями. Если в первом срезе только один человек проявил субъектность в желаниях (14,29 %), то во втором случае ее проявили 71,45 %.

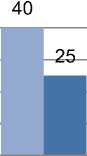

Наконец, рассмотрим классический показатель процентного соотношения количества же- ланий каждой группы, распределенных между выделенными сферами. На рисунке 1 можно видеть, что выборы в социальной сфере (дружба, популярность, семья) более или менее равноценны по количеству. Анализ данных показывает, что процентное соотношение выборов второго среза подтверждает положительную динамику за счет перераспределения выборов потребительской сферы в пользу познавательной и гуманистических сфер.

К значимым результатам можно отнести следующее (при р ≤ 0,05): 1) количество выборов в потребительской сфере уменьшается в 4 раза и составляет всего 13 %; 2) процент отказов уменьшается до 0; 3) познавательная сфера вырастает в процентном отношении более чем в 3 раза, т. е. количество желаний, связанных с познанием и развитием, резко увеличивается, что обычно не характерно для учащихся 3-го класса; 4) большой процент получают выборы в гуманистической сфере, которые вырастают с 0 до 27 %, что выражает актуализацию ценности «со-

■ Первый срез

■ Второй срез

Рисунок 1 – Динамика процентного соотношения выборов в различных сферах

58,5

23,3

3,3 0

■ Второй срез

■ Первый срез

негатив потребление социум познание гуманизм

Сфера, %

Рисунок 2 – Динамика изменений предпочтений в группе «Аленький цветочек»

Прежде всего важно зафиксировать, что уменьшается доля потребительских предпочтений (к = 1,8) в пользу развития гуманистической сферы (к = 1,6) как проявления заботы о благе всех людей и в незначительной степени познавательной и социальной (заботы о ближних и своем имидже) сфер. Тенденции изменений в целом также менее выражены.

Таблица 2 – Выраженность сфер ценностно-мотивационных предпочтений в разных сериях, %

|

Сферы |

Группы |

о 5 2 tn ф л о ¥ m го m а ® го ф £ О. Е О О |

||||||||

|

«Аленький цветочек»: медиагерменевтический сценарий (2-я серия) |

«Ежик в тумане»: медиагерменевтический сценарий (1-я серия) |

«Ежик в тумане»: простое обсуждение (3-я серия) |

||||||||

|

до |

после |

K |

до |

после |

K |

до |

после |

K |

||

|

Негатив |

0 |

0 |

1 |

14,3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

||

|

Потребление |

58,5 |

33,3 |

1,8 |

64,3 |

28 |

2,28 |

60 |

52 |

1,15 |

57 |

|

Социум |

16,5 |

23,3 |

1,4 |

14,3 |

39 |

2,7 |

20 |

16 |

1,25 |

20 |

|

Познание |

0 |

3,3 |

0 |

22 |

0 |

4 |

1 |

|||

|

Гуманизм |

25 |

40 |

1,6 |

7,1 |

11 |

1,6 |

20 |

28 |

1,40 |

22 |

|

Всего |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|||

Данные факты подтверждают контекстность восприятия текста и важность учета его содержания при выборе образца, так как предпочтения детей отражают в некоторой степени основные ценностные ориентиры художественного произведения и сценарий работы с ним. Так, в «Ежике» акцентируются ценности познания и дружбы, и именно в этих сферах проявляется тенденция роста. В «Аленьком цветочке» усиливаются предпочтения гуманистических ценностей добра, красоты и блага.

Рисунок 3 – Динамика изменений предпочтений в контрольных сериях

Анализ данных, полученных в контрольных и констатирующих сериях (первый срез), показывает, что: 1) потребительская сфера в ситуациях первого среза значимо преобладает в процентном соотношении и составляет в среднем по трем сериям 57 % от всех желаний; 2) практически не проявлена познавательная сфера, выраженность которой не превышает 4 %; 3) достаточно слабо представлены социальная и гуманистическая сферы, их выраженность в среднем составляет 20 и 22 %.

Результаты данного пилотажного исследования при сравнении с данными, имеющимися в литературе [15], подтверждают гипотезу об усилении тенденции развития у современных детей потребительского отношения к миру и преобладании сферы потребительских ценностей. Недостаточная развитость ценностей познания и развития, слабое развитие социальных мотивов широкого круга подготавливают почву для нарастания поколенческого разрыва в силу отсутствия необходимого культурного фундамента, способностей проектировать будущее с опорой на исторический опыт и российские традиции и ценностей развития и творчества как таковых. Еще один важный факт связан с тем, что динамика изменений в четвертой серии не имеет значимых показателей, что подтверждает точку зрения Л.И. Божович, что развитие ценностно-мотивационной сферы, идентичности и позиционности личности не может происходить само по себе. С этой позиции проведенное исследование иллюстрирует возможности медиагерменевтики в активизации познавательных мотивов и ценностей и уменьшении доли потребительской сферы в пользу развития мотивов широкого круга и внутренней позиции.

Общеизвестно, что младший школьный возраст – время, когда картина мира, внутренняя позиция, направленность, ценностно-мотивационная и смысловая сферы находятся в стадии активного формирования, тем более в условиях современной реальности, т. е. потока информации, огромного количества рекламы, мультфильмов, где в игровой форме продвигаются ценности потребления. Соответственно, у современных детей 9–10 лет – самого активного возраста становления картины мира, социокультурной идентичности, патриотизма и гражданской позиции – усиливается тенденция развития узких эгоистических мотивов и потребительских ценностей. Это создает опасность деградации и духовного оскудения общества в целом. Важным ресурсом гармоничного личностного развития является культура, в частности художественные произведения, к которым дети теряют интерес, так как в силу феномена «метафорической слепоты» не видят в них ресурса собственного развития или интригующих смысловых загадок.

В работе иллюстрируются медиагерменевтические принципы работы с текстом, позволяющие сделать его ресурсом развития для детей цифровой эпохи. Показывается важность рассмотрения текста как места встреч и недоумений, что инициирует личностные открытия в диалоге друг с другом, с автором и героями произведения. Выявленные тенденции развития ценностносмысловой сферы ставят задачу дальнейшего исследования перспектив медиагерменевтики как современного метода развития личности и ее гражданской позиции за счет переоткрытия культуры как ресурса собственного развития.

Ссылки и примечания:

-

1. Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 18-513-00003 Бел_а .

-

2. Асмолов А.Г. Психология современности: вызовы неопределенности, сложности и разнообразия [Электронный ресурс] // Психологические исследования. 2015. Т. 8, № 40. URL: http://psystudy.ru/num/2015v8n40/1109-asmolov40.html (дата обращения: 30.08.2018) ; Behm-Morawitz E., Pennell H. The Effects of Superhero Sagas on Our Gendered Selves // Our Superheroes, Ourselves / ed. by R. Rosenberg. N. Y., 2013. P. 73–93 ; Buchanan P.J. The Death of the West: How Dying Populations and Immigrant Invasions Imperil Our Country and Civilization. N. Y., 2002. 320 p. ; и др.

-

3. Солдатова Г., Рассказова Е. Как им помочь? Ребенок в интернете: запрещать, наблюдать или объяснять? // Дети в информационном обществе. 2012. № 10. С. 26–33.

-

4. Фельдштейн Д.И. Глубинные изменения современного детства и обусловленная ими актуализация психолого-педагогических проблем развития образования. М., 2011. 16 с.

-

5. Леонтьев Д.А., Моспан А.Н. Картина мира, мировоззрение и определение неопределенного // Мир психологии. 2017. № 2 (90). С. 12–19.

-

6. Самаркина И.В. Первое десятилетие XXI века: константы и новации в политической картине мира российских детей // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2011. № 3 (15). С. 5–21 ; Sallivan J., Rahn W., Rudolph T. The Contours of Political Psychology: Situating Research on Political Information Processing // Thinking about Political Psychology / ed. by J. Kuklinski. Cambridge, 2002. 368 p.

-

7. Риски взросления в современной России: концепции и факты. Опыт социологического анализа / под науч. ред. Т.А. Хагурова. М. ; Краснодар, 2013. 276 с

-

8. Ковалева Н.Б. Сюжетно-деятельностные технологии в медиаобразовании. М, 2015. 204 с.

-

9. Выготский Л.С. Психология развития человека. М., 2005. 1136 с.

-

10. Семенов И.Н. Современные исследования психологии рефлексии: от истории и методологии через эксперимента- тику к практике // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2013. Т. 10, № 2. С. 3–6.

-

11. Ковалева Н.Б. Роль рефлексии в развитии культуры совместного творчества // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 4 (13). С. 120–123.

-

12. Идентичность и социализация в современном мире : сб. методик / под ред. Т.Д. Марцинковской. М., 2015. 111 c.

-

13. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства. 2-е изд. СПб., 2005. 400 с.

-

14. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968. 464 с.

-

15. Божович Л.И. Указ. соч. ; Идентичность и социализация в современном мире ; Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Указ.

соч.

Список литературы Развитие ценностно-мотивационных ориентаций младших школьников с использованием рефлексивно-позиционных технологий

- Асмолов А.Г. Психология современности: вызовы неопределенности, сложности и разнообразия [Электронный ресурс] // Психологические исследования. 2015. Т. 8, № 40. URL: http://psystudy.ru/num/2015v8n40/1109-asmolov40.html (дата обращения: 30.08.2018).

- Behm-Morawitz E., Pennell H. The Effects of Superhero Sagas on Our Gendered Selves // Our Superheroes, Ourselves / ed. by R. Rosenberg. N. Y., 2013. P. 73-93.

- Buchanan P.J. The Death of the West: How Dying Populations and Immigrant Invasions Imperil Our Country and Civilization. N. Y., 2002. 320 p.

- Солдатова Г., Рассказова Е. Как им помочь? Ребенок в интернете: запрещать, наблюдать или объяснять? // Дети в информационном обществе. 2012. № 10. С. 26-33.

- Фельдштейн Д.И. Глубинные изменения современного детства и обусловленная ими актуализация психолого-педагогических проблем развития образования. М., 2011. 16 с.

- Леонтьев Д.А., Моспан А.Н. Картина мира, мировоззрение и определение неопределенного // Мир психологии. 2017. № 2 (90). С. 12-19.

- Самаркина И.В. Первое десятилетие XXI века: константы и новации в политической картине мира российских детей // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2011. № 3 (15). С. 5-21.

- Sallivan J., Rahn W., Rudolph T. The Contours of Political Psychology: Situating Research on Political Information Processing // Thinking about Political Psychology / ed. by J. Kuklinski. Cambridge, 2002. 368 p.

- DOI: 10.1017/cbo9780511510632.002

- Риски взросления в современной России: концепции и факты. Опыт социологического анализа / под науч. ред. Т.А. Хагурова. М.; Краснодар, 2013. 276 с

- Ковалева Н.Б. Сюжетно-деятельностные технологии в медиаобразовании. М, 2015. 204 с.

- Выготский Л.С. Психология развития человека. М., 2005. 1136 с.

- Семенов И.Н. Современные исследования психологии рефлексии: от истории и методологии через экспериментатику к практике // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2013. Т. 10, № 2. С. 3-6.

- Ковалева Н.Б. Роль рефлексии в развитии культуры совместного творчества // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 4 (13). С. 120-123.

- Идентичность и социализация в современном мире: сб. методик / под ред. Т.Д. Марцинковской. М., 2015. 111 c.

- Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства. 2-е изд. СПб., 2005. 400 с.

- Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968. 464 с.