Развитие информационно-коммуникационных компетенций у будущих специалистов библиотечного дела

Автор: Кудрина Е.Л., Жардемова М.Г.

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Библиотековедение, библиографоведение и книговедение

Статья в выпуске: 3 (125), 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследования определяется быстрыми трансформациями технологических и социальных условий в Республике Казахстан, что требует обновления подходов к обучению будущих библиотечных специалистов. В изменяющемся образовательном пространстве возникает необходимость в корректировке программ подготовки, ориентированных на развитие как личностных, так и профессиональных компетенций будущих библиотечных специалистов. Методологическая основа статьи включает сочетание системного анализа подготовки будущих библиотекарей с аналитическим исследованием по развитию их профессиональных компетенций, особенно информационно-коммуникационных. В статье представлены результаты исследования, отражающие основные проблемы подготовки специалистов к работе в цифровой среде, а также – пути совершенствования учебного процесса по формированию информационно-коммуникационных умений, знаний и навыков у студентов – будущих библиотекарей. Полученные данные представляют практическую значимость для вузов, готовящих библиотечных специалистов, и могут быть использованы при разработке современных образовательных программ и концепций.

Информационно-коммуникационные технологии, компетенция, мотивация, педагогические условия, профессионализация личности

Короткий адрес: https://sciup.org/144163493

IDR: 144163493 | УДК: 02 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-3125-222-235

Текст научной статьи Развитие информационно-коммуникационных компетенций у будущих специалистов библиотечного дела

Интеграция образовательной системы Республики Казахстан в глобальное образовательное пространство в рамках Болонского процесса и выход из этого процесса России требует переосмысления сложившейся модели профессионального образования. В этом процессе важную роль играет объединение традиционных принципов и ценностей, на которые опирается государство, с эффективными практиками мирового образовательного сообщества, геополитическими изменениями существующего миропорядка. Современные общественные запросы обостряют требова- ния к модернизации библиотечных учреждений, которые в условиях академической среды становятся центрами обмена знаниями, их трансляции в образовательную деятельность и развитие человеческого капитала.

На современном этапе возникает особая потребность в специалистах информационно-библиотечного профиля, способных оперативно, профессионально и качественно удовлетворять информационные запросы населения; подготовка таких специалистов связана с переходом высшего образования к инновационной модели обу- чения. Современные исследователи уточняют области инноваций. Например, с точки зрения М. М. Машруф, обновление содержания образовательных программ с учетом эффективных методов и форм обучения, основанных на современных педагогических и цифровых технологиях, способствует внедрению предметно-ориентированных информационных систем в библиотечную практику [15]; с позиций Х. Сантос- Эрмоса и Х. Атенас, профессионализм библиотекаря определяется не только техническими навыками, но и способностью внедрять инновации, основываясь на личной мотивации и системе ценностных установок [16]; С. Гоккарслана полагает, что современное общество предъявляет всё более высокие требования к социальным, образовательным и экономическим системам, и это требует от образовательных учреждений оперативного внедрения инновационных технологий и педагогических подходов [9]; С. Жакипбе-кова отмечает значимость формирования у студентов мотивации к самообразованию, интеграции инновационных и традиционных методов обучения, подчеркивает необходимость организации учебного процесса на основе мотивационно-деятельностного подхода и повышения степени самостоятельной работы в образовательной среде [1].

Тем не менее, несмотря на актуальность рассматриваемой проблемы, реальное состояние профессиональной подготовки библиотекарей остается неоднозначным. Это выражается в трудностях, с которыми сталкиваются выпускники при выполнении профессиональных задач, в том числе при работе с современными информационными носителями, при взаимодействии с высокотехнологичным оборудованием, а также – в недостаточном уровне коммуникативных навыков и общего профессионализма.

Целью нашего научного исследования, отдельные результаты которого описаны в данной статье, является выявление особенностей формирования информационнокоммуникационных компетенций у будущих библиотекарей в процессе их профессиональной подготовки, а также оценка степени их готовности к работе в условиях современного информационного общества.

Методологическая основа данного исследования заключается в комплексном подходе, сочетающем системный анализ педагогических условий подготовки будущих библиотечных специалистов в высшей школе с аналитическим исследованием формирования их профессиональных и личностных качеств в процессе освоения профессии.

Планирование и реализация исследования опирались на анализ теоретических основ профессиональной подготовки библиотекарей в системе высшего образования, что стало ключевым концептуальным ориентиром в изучении готовности будущих информационнобиблиотечных специалистов к практической деятельности в условиях цифровой трансформации.

Структура проведённого исследования была логически выстроена в соответствии с поставленной целью и реализована в три последовательных этапа.

На первом этапе осуществлялось теоретическое осмысление проблемы подготовки будущих библиотечных специалистов в условиях цифровизации. Изучение научной литературы, нормативно-правовой базы в сфере образования Республики Казахстан, а также педагогических источников позволило обосновать ключевые компоненты и положения, касающиеся готовности студентов к профессиональной деятельности. Были определены особенности развития профессиональных компетенций в процессе обучения в вузе, что заложило основу для последующих этапов исследования.

На втором этапе проводилось комплексное исследование педагогических условий, необходимых для формирования информационно-коммуникационных компетенций у будущих специалистов библиотечно-информационного профиля. Диагностика уровня сформированности этих компетенций осуществлялась с использова- нием следующих методик: «Незаконченные предложения», «Потребность в достижении» (Ю. М. Орлов), «Диагностика направленности личности» (В. Смекал, М. Кучер) [5]. В рамках данного этапа был разработан и внедрен факультативный спецкурс под названием «Информационно-коммуникационная подготовка библиотечных кадров в Казахстане».

Эмпирическая часть исследования проводилась на базе Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова с участием студентов профильных направлений подготовки. Для оценки эффективности внедренного спецкурса применялись дополнительные диагностические методики «Мотивация профессиональной деятельности» и «Мотивация успеха и боязнь неудачи» [4]. Результаты были сопоставлены с данными других исследований в области формирования профессиональных компетенций, что позволило конкретизировать выявленные закономерности и разработать прогностическую модель формирования информационно-коммуникационных компетенций у будущих библиотекарей в условиях высшего профессионального образования Республики Казахстан.

На третьем этапе были подведены итоги теоретических и эмпирических исследований. Сформулированные выводы и полученные данные могут быть использованы в практике педагогического проектирования, а также при разработке образовательных программ и концепций, направленных на повышение качества подготовки специалистов информационно-библиотечной сферы в условиях цифровизации образования.

Следует отметить возрастающий интерес к вопросам подготовки будущих библиотечных специалистов, адаптированных к работе в цифровой среде. В последние десятилетия эта проблема активно разрабатывается как казахстанскими и российскими учеными, так и исследователями из Бразилии, Египта, Индии, Испании, Ирана, Нигерии, Норвегии, Польши, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Шри-Ланки и других. Вместе с тем, несмотря на это, разработка чётких, действенных моделей подготовки библиотекарей, а также формирование устойчивых мотивационных установок к продуктивной профессиональной деятельности на начальных этапах обучения в высшей школе остаются недостаточно проработанными, особенно в условиях трансформации образовательной системы, вызванной, в том числе, пандемией COVID-19. Это определяет актуальность проблемы качественной профильной подготовки информационно-библиотечных специалистов в Республике Казахстан и требует внимательного изучения личностных и профессиональных характеристик обучающихся, а также – выявления трудностей, возникающих при формировании информационнокоммуникационных компетенций в процессе профессионального становления.

Одним из ключевых факторов научного исследования является анализ особенностей формирования профессиональных компетенций в период обучения в вузе, когда личность студента активно развивается под воздействием социальных условий, стремления к саморазвитию и профессиональной самореализации. В данном контексте профессионализм рассматривается как результат взаимодействия мотивационной сферы личности и ее индивидуальных характеристик [14].

Анализ научных трудов таких исследователей, как С. Жакипбекова [1], О. Д. Питлюк-Смеречинская [5], С. И. Исмуратова [2], Х. Ямани [20] и др., позволяет заключить, что информационно-коммуникационная компетентность представляет собой интегративное образование, включающее профессиональные знания, умения, навыки и определенный комплекс личностных качеств.

Важным аспектом является учет позиции самих студентов по отношению к данному процессу. В рамках эмпирического этапа исследования 54 студентам и выпускникам специальности «Библиотечное дело» Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова было предложено пройти анкетирование с использованием методики «Незаконченные предложения» [4]. Вопросы касались их отношения к этапу профессионального становления, понимания сущности цифровизации образовательной среды, восприятия понятий «цифровое пространство» и «информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», а также – вопросы содержания и приоритетов цифрового образования в современном мире.

В рамках исследования нами был использован метод контент-анализа. Он позволил выделить ключевые смысловые признаки, характеризующие представления респондентов, и систематизировать полученные ответы. Результаты контент-анализа, проведённого среди 54 студентов и выпускников специальности «Библиотечное дело» ЗападноКазахстанского университета им. М. Утемисо-ва, позволили выявить ряд устойчивых представлений, характеризующих их отношение к информационно-коммуникационной компетентности и цифровому образовательному пространству. В таблице 1 нами приведены полученные результаты.

Полученные данные позволили не только актуализировать знания респондентов, но и выявить их потенциал к дальнейшему формированию информационно- коммуникационных компетенций. Дополнительная диагностика потребности в достижении успеха, личностной направленности и мотивации студентов выявила неоднородность профессиональной ориентации.

Так, лишь часть опрошенных чётко осознаёт необходимость формирования профессиональных и личностных компетенций, проявляет стремление к самосовершенствованию и демонстрирует настойчивость в достижении целей. Аналогичное количество студентов ориентировано на командную деятельность, стремится к поддержанию позитивных взаимодействий в коллективе. Однако большинство респондентов в момент диагностики проявляли личностную направленность, сосредоточенную преимущественно на внешнем вознаграждении, а не на содержании деятельности, что свидетельствует о склонности к конкурентному поведению.

Важно отметить, что указанные личностные направленности не являются статичными: они могут изменяться в процессе обучения и в условиях профессиональной практики – в зависимости от уровня усвоения теоретических основ профессии и практического опыта.

|

Вид устойчивого представления |

Содержательная характеристика |

% от количества опрошенных |

|

ИКТ |

воспринимаются как совокупность технических устройств, алгоритмов обработки информации |

38,9 |

|

включают навыки подготовки презентаций, работы с электронными таблицами, графическими пакетами и базами данных |

17,8 |

|

|

Цифровое пространство |

определяется как система связей цифровых технологий |

16 |

|

определяется как совокупность информационных технологий |

77,9 |

|

|

Образ современного библиотекаря |

в сознании студентов связан с владением новыми ИКТ и их эффективной реализацией в профессиональной среде |

89 |

|

в сознании студентов связан с универсальностью, гибкостью и многофункциональностью специалиста |

11 |

|

|

Цифровое образование |

воспринимается как системно организованная форма обучения |

76 |

|

форма обучения, формирующая целостное понимание информационно-цифровой коммуникации |

76,3 |

|

|

форма обучения, ориентированная на работу с электронным контентом |

47,5 |

Таблица 1. Результаты опроса студентов об устойчивых представлениях, характеризующих их отношение к информационно- коммуникационной компетентности и цифровому образовательному пространству

|

№ |

Наименование темы и описание содержания |

|

1 |

Тема 1. Введение в дисциплину «Информационно- коммуникационная подготовка библиотечных кадров в Казахстане»

|

|

2 |

Тема 2. История библиотечного образования в Казахстане

|

|

3 |

Тема 3. Понятие об информационно- коммуникационных технологиях (ИКТ). Использование ИКТ при подготовке специалистов.

|

|

4 |

Тема 4. Информационно- коммуникационные технологии в библиотеках

|

|

5 |

Тема 5. Содержание и структура информационно- коммуникационных компетенций будущего библиотекаря

|

|

6 |

Тема 6. Мотивация студентов к будущей профессиональной деятельности

|

|

7 |

Тема 7. Цифровая поддержка образовательной деятельности

|

|

8 |

Тема 8. Роль библиотечного специалиста в развитии информационного общества

|

|

9 |

Тема 9. Поликультурный характер содержания образования

|

|

10 |

Тема 10. Диагностика и развитие профессиональной направленности личности

|

|

11 |

Тема 11. Актуальные проблемы высшего профессионального библиотечного образования

|

|

12 |

Тема 12. Инклюзивный подход в профессиональной деятельности библиотекаря

|

Таблица 2. Пошаговая структура изучения тем факультативного спецкурса «Информационно- коммуникационная подготовка библиотечных кадров в Казахстане» (составлено авторами)

В связи с этим создание адекватной педагогической среды становится критически важным фактором успешного формирования информационно-коммуникационных компетенций. Такая среда должна опираться на принципы целостности, логической последовательности и профессиональной направленности, формируя тем самым педагогический алгоритм подготовки будущих библиотекарей в условиях цифровой трансформации.

Разработка и внедрение факультативного спецкурса «Информационнокоммуникационная подготовка библиотечных кадров в Казахстане» осуществлялись с учетом вышеуказанных педагогических условий. Концепция курса основана на компе-тентностном подходе и предполагает развитие у студентов профессиональных компетенций на основе информационной деятельности, содержания библиотечно-информационной профессии и факторов, способствующих формированию готовности к практической деятельности в цифровой среде.

Программа курса включает 12 учебных тем, рассчитанных на 135 часов, из которых:

-

• 45 часов – аудиторная нагрузка;

-

• 45 часов – самостоятельная работа студента под руководством преподавателя;

-

• 45 часов – самостоятельная работа без сопровождения.

Спецкурс реализуется во втором семестре первого курса обучения по направлению «Библиотечное дело». Пошаговая структура изучения тем курса представлена в таблице 2.

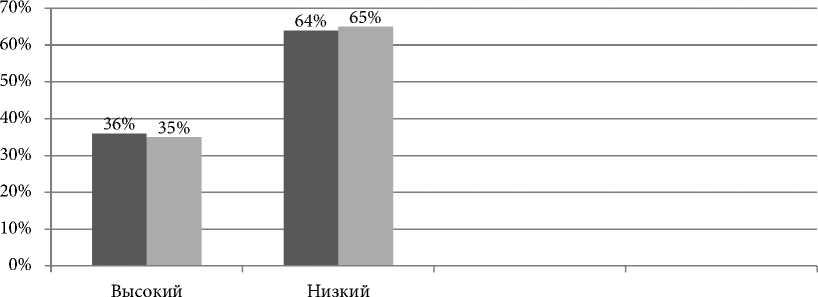

Проведенный сравнительный анализ результатов диагностического и промежуточного (текущего) тестирования (см. Диаграммы 1 и 2) показал положительную динамику развития информационно-коммуникационных компетенций у студентов экспериментальной группы. Освоение содержания предложенного факультативного спецкурса способствовало существенному повышению уровня профессиональной подготовленности будущих библиотечных специалистов.

Участники эксперимента продемонстрировали значительное улучшение в следующих аспектах:

-

• развитие навыков поиска, отбора и использования информационных источников;

-

• освоение работы с современными системами автоматизации библиотечных процессов, в частности с ИРБИС – российской системой, соответствующей международным требованиям и сохраняющей лучшие традиции российского библиотечного дела;

-

• применение формата MARC (Machine-Readable Cataloging) – машиночитаемой каталогизационной записи, обе-

Диаграмма 1. – Уровень владения ИК-компетенциями до начала изучения спецкурса

К

Э

■К

■Э

Диаграмма 2. Уровень владения информационно- коммуникационными компетенциями после проведения спецкурса

спечивающей структурированное представление библиографической информации, ее корректную интерпретацию, компактное хранение и обмен между библиотеками;

-

• использование OPAC (Online Public Access Catalogue) – электронного пользовательского интерфейса библиотеки, предназначенного для публичного доступа к каталогам и ресурсам;

-

• формирование умений интеграции информационно-коммуникационных ресурсов в процесс подготовки к занятиям и при выполнении учебных и практических заданий.

Диаграмма 1 иллюстрирует уровень владения начальными ИК-компетенциями до начала изучения спецкурса, позволяя наглядно сопоставить исходное состояние с достигнутыми результатами после внедрения курса.

Таким образом, участие в разработанном учебном спецкурсе позволило студентам не только углубить теоретические знания, но и развить практические навыки, соответствующие требованиям современной профессиональной среды библиотечной и информационной деятельности.

На диаграмме 2 показан уровень владения информационно-коммуникационными компетенциями после проведения спецкурса.

Реализация факультативного спецкурса «Информационно-коммуникационная подготовка библиотечных кадров в Казахстане» была направлена на решение конкретных дидактических задач, способствующих профессиональному становлению будущих библиотекарей. В их числе:

-

• адаптация студентов к специфике профессиональной деятельности;

-

• актуализация и применение теоретических знаний, полученных в рамках как профильных, так и междисциплинарных курсов;

-

• понимание современного состояния и требований к библиотечной деятельности в различных типах организаций;

-

• формирование умений планирования профессиональной деятельности и принятия решений в условиях кризисных и проблемных ситуаций.

Программа спецкурса включала тематические блоки, способствующие интеграции теории и практики, а также использовала методы ситуационного анализа, проблемного обучения, элементы технологии критического мышления. Это обеспечивало развитие у студентов коммуникативных и мотивационных компетенций, ораторских умений, способности к концентрации и профессиональной рефлексии.

Особенностью данного курса стало его тесное сопряжение с практической подготовкой студентов, реализуемой через систему последовательных учебных и производственных практик:

-

• 1 курс – учебно-ознакомительная практика;

-

• 2 курс – практика в отделах обработки, фондов и комплектования;

-

• 3 курс – практика в сфере библиотечно-библиографического обслуживания;

-

• 4 курс – организационно-управленческая практика.

Комплексная реализация спецкурса осуществлялась в ходе практических и семинарских занятий, круглых столов, студенческих предметных олимпиад, научных конференций, тренинг-сессий, а также выездных посещений ведущих библиотечных учреждений страны. Это обеспечило интеграцию теоретических знаний с практическим опытом в условиях цифровой трансформации профессиональной среды.

Апробация спецкурса сопровождалась дополнительным исследованием, направленным на выявление эффективности разработанных педагогических условий и анализ мотивационной сферы студентов. Особое внимание уделялось определению степени выраженности мотивации к профессиональной деятельности, которая анализировалась по следующим критериям:

-

• степень осознанности выбора профессии;

-

• уровень сформированности профессиональной идентичности;

-

• восприятие социальной значимости библиотечной деятельности;

-

• стремление к самореализации и профессиональному росту.

-

• Для диагностики использовалась методика, основанная на оценке трех типов мотивации в структуре личности:

-

• внутренняя мотивация (ВМ) – интерес к профессии как самоценной деятельности;

-

• внешняя положительная мотивация (ВПМ) – стремление к социальному одобрению и внешнему успеху;

-

• внешняя отрицательная мотивация (ВОМ) – ориентация на избегание наказаний или неудач.

Измерения проводились до и после прохождения курса, включая две практики. Сравнительный анализ результатов, полученных у студентов 3 и 4 курсов, позволил зафиксировать положительную динамику в структуре мотивации. Было отмечено значительное увеличение доли студентов с выраженной внутренней мотивацией и уменьшение показателей внешней отрицательной мотивации. Это свидетельствует о целесообразности внедрения спецкурса как элемента системы формирования профессиональной направленности будущих библиотекарей и развития их готовности к работе в условиях цифровизации.

Диагностика позитивной и негативной мотивации, проведённая с использованием теста «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А. А. Реана [4], включала оценку инициативности студентов в профессиональной деятельности. Результаты исследования показали, что большинство студентов 3-го курса ориентированы на продуктивную и эффективную практическую деятельность, проявляют инициативу и склонны к долгосрочному планированию своей профессиональной карьеры. В то же время студенты 4-го курса в основном демонстрируют низкий уровень инициативности, стремятся избегать ответственности, обусловленной страхом неудачи в профессиональной практике.

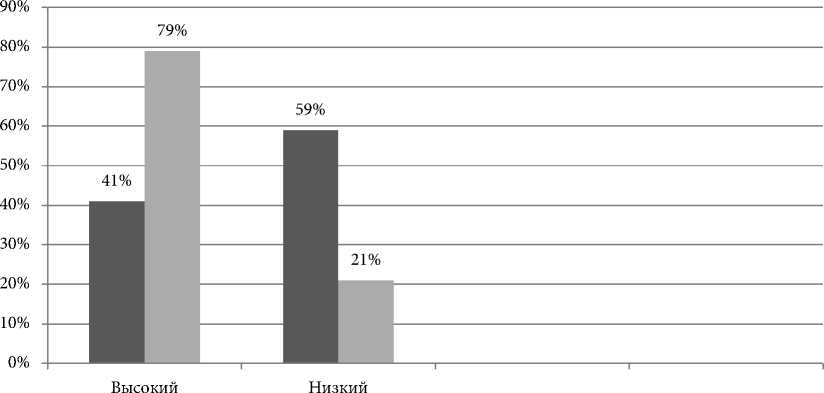

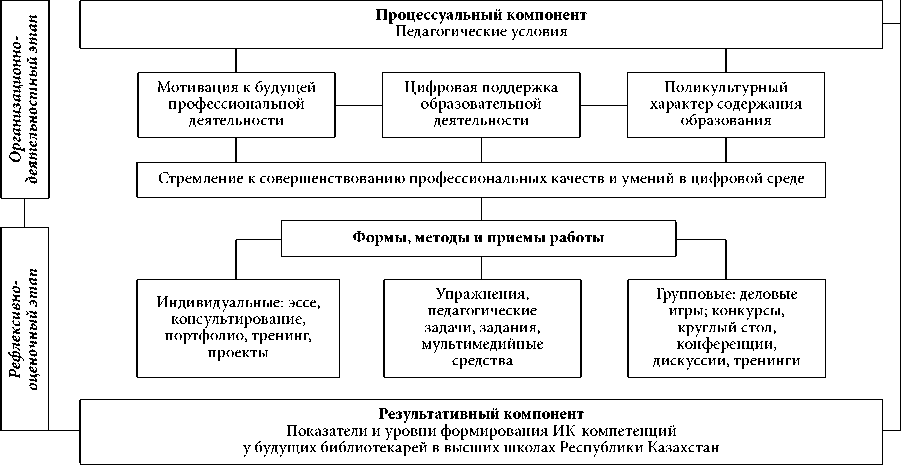

Проведенное исследование готовности будущих библиотекарей к профессиональной деятельности в современной цифровой среде позволило выделить педагогические условия формирования информационнокоммуникативных компетенций у студентов и разработать прогностическую модель их формирования. Проектирование модели базировалось на трёх этапах: ориентирующем, организационно-деятельностном и рефлексивно-оценочном, каждый из которых рассматривается как самостоятельная система с взаимосвязанными элементами.

Концепция модели опирается на ком-петентностный, системно-деятельностный и личностно-ориентированный подходы. Концептуальный компонент отвечает за определение профессиональных задач, процессуальный – за формирование ключевых умений и личностных качеств в ходе профессионального развития студента, а также включает мотивационную установку на позитивное восприятие через выполнение практических заданий. Результативный компонент определяет критерии и уровни сформированности информационно-коммуникационных компетенций будущих библиотекарей. На этом этапе акцентируется внимание на проблемных нестандартных ситуациях, которые способствуют актуализации и применению умений, необходимых для становления профессиональных компетенций и успешной практической деятельности.

Более детальное и наглядное представление вышеуказанной прогностической модели приведено на рисунке 1.

Образовательный процесс в рамках разработанной прогностической модели строится на принципах учебно-педагогического взаимодействия, предусматривающего активную работу всех его участников. Для студентов это означает повышение уровня мотивации и осознанность необходимости овладения профессиональными знаниями и умениями.

Современное общество в условиях глобальной цифровизации предъявляет высокие требования к специалистам библиотечного дела. Сегодня библиотеки выступают важными социальными институтами, которые испытывают значительные изменения под влиянием информационно- коммуникационных технологий, меняющихся потребностей читателей и динамично развивающейся информационной среды. В частности, традиционные справочные функции библиотекарей частично замещаются интернет-ресурсами. В таких условиях профессиональная компетентность библиотечного специалиста становится ключевым фактором успешной деятельности. Способность принимать быстрые и обоснованные решения в различных ситуациях, умение работать в коллективе, самостоятельно искать, анализировать и рационально использовать информацию способствуют эффективному освоению и внедрению современных информационных технологий в практическую работу – становятся одними из главных деятельностных функций библиотекаря [10].

Знание основ профессии и владение медийно-информационной грамотностью позволяют специалисту предоставлять качественные услуги, обеспечивать сохранность информационно-документных фондов, максимизировать доступ пользователей к данным, формировать информационную культуру личности и общества, а также эффективно взаимодействовать с базами данных и техническими ресурсами [17].

В соответствии с реализацией Концепции культурной политики Республики Казахстан [3] возрастает приоритетность подготовки будущих библиотечных специалистов. Вместе с тем актуализация роли библиотечного дела и его признание на законодательном уровне как инструмента формирования культурного общества в Казахстане происходит достаточно медленно. Особые трудности вызывают формирование практических навыков работы с современными носителями информации и взаимодействие с новой технической базой, что затрудняет развитие профессиональных компетенций и профессионализма специалистов [8].

Так, М. Дежа определяет цифровую трансформацию как организационные изменения, реализуемые через взаимодействие внешних и внутренних систем предостав-

Рисунок 1. Прогностическая модель формирования информационно- коммуникационных компетенций у будущих библиотекарей в вузах Республики Казахстан (составлено авторами)

ления услуг, где использование технологий и управление информацией формируют новую модель профессиональной деятельности специалиста [6]. М. М. Лонгмайер характеризует библиотечных специалистов как экспертных работников, выступающих связующим звеном между ресурсами и услугами общества. По его мнению, специалисту необходимы цифровая грамотность, умение анализировать данные, навыки оцифровки информации и технологического взаимодействия с пользователями и инновационными ресурсами, что должно основываться на общей культурной базе социума и концентрироваться на цифровой деятельности [12]. Н. Л. Экснер подчеркивает, что успешность педагогических условий напрямую связана с формированием у студентов потребности в непрерывном углублении и расширении знаний и опыта [7]. Это позволяет выпускнику овладеть необходимым комплексом умений, навыков и методов изучения объектов библиотечной и информационной деятельности, что является ключевым аспектом непрерывного образования на протяжении всей жизни.

Подобную позицию поддерживает М. Иза, отмечая, что постоянный технологический прогресс требует от специалистов регулярного обновления информационных знаний и профессиональных навыков. В период обучения в вузе студент должен не только овладеть профильными умениями, но и развить аналитическое и критическое мышление, а также научиться навыкам саморегуляции и самоорганизации [11]. Дж. Мансбах характеризует критическое мышление как когнитивный навык, включающий компоненты анализа, интерпретации, оценки и вывода. Он подчеркивает необходимость вовлечения студентов в образовательный процесс через коммуникацию, совместный анализ и поиск оптимальных решений [13].

Вместе с тем, как отмечают А. Томпсон и Х. Кромптон, внедрение технологий в образовательный процесс имеет не только преимущества, но и определенные недостатки. По их мнению, цифровые инструменты способствуют формированию интеллектуальных знаний, но одновременно могут способствовать академической недобросовестности, проявляющейся в плагиате и снижении мыслительных функций (например, из-за автоматической коррекции грамматических и орфографических ошибок) [18].

Анализ исследований [7–13] выявляет общую тенденцию, которая подтверждается результатами проведенного эмпирического исследования: существует взаимозависимость между педагогическими условиями, формированием мотивационной сферы студентов и развитием их профессиональной направленности в период обучения в вузе.

Востребованность высокоэффективных библиотечных специалистов определяет актуальность формирования информационнокоммуникационных компетенций в процессе профессиональной подготовки, что требует создания соответствующих педагогических условий.

Экспериментальное исследование в рамках данной работы показывает, что вовлечение студентов в учебную деятельность с помощью дидактических игр, конференций, дебатов и библиотечной практики моделирует процесс профессиональной деятельности и способствует формированию профессиональных компетенций. Эти результаты коррелируют с исследованиями Т. М. Васу-деван [19], которая отмечает эффективность методик погружения в профессиональные ситуации на основе практических заданий, позволяющих студентам чётче представлять возможные варианты решения профильных и нестандартных задач.

Современные условия активных изменений в социальной и образовательной сферах требуют модернизации подходов к обучению будущих библиотечных специалистов. Анализ зарубежного опыта подготовки библиотекарей в высшей школе свидетельствует о том, что мировая образовательная система переживает трансформационные процессы, связанные с цифровизацией всех жизненных сфер и вызовами пандемии COVID-19. Эти факторы обусловили необходимость создания более эффективных педагогических условий для формирования готовности специалистов к профессиональной деятельности.

Таким образом, современная социальнокультурная модель развития библиотечного дела в условиях технологической модернизации предъявляет высокие требования к формированию новой образовательной парадигмы в высшей школе. Главной задачей становится реформирование учебной системы на основе расширения обучающих задач профессиональной подготовки библиотечных специалистов, создания современных стандартов обучения, соответствующих но- вым требованиям общества к библиотечной практике, а также реализации принципа непрерывности образования в контексте профессиональной деятельности.

Совершенствование учебного процесса направлено на формирование информационно-коммуникационных навыков будущих библиотекарей. Основными задачами их дальнейшей профессиональной деятельности становятся обеспечение доступа к накопленным мировым культурным знаниям, умение эффективно работать в цифровой среде, рациональная организация рабочих условий, совершенствование традиционных подходов библиотечного дела и внедрение инновационных технологий. Для высшей школы это означает необходимость разработки и внедрения в педагогическую практику новых методов и подходов обучения, способствующих активизации самостоятельной мыслительной деятельности и мотивации студентов. Расширение содержания учебных дисциплин и организация инновационной образовательной системы способствует развитию у студентов потребности добиваться успехов в профессиональной сфере.

Перспективными направлениями дальнейших исследований в области готовности будущих специалистов к профессиональной деятельности в условиях цифровизации библиотечного дела являются анализ комплекса образовательных технологий и содержание профессионального образования в системе высшего образования. Полученные результаты имеют значительную практическую ценность для всех участников образовательного процесса: они служат основой для определения особенностей формирования профессиональных компетенций будущих библиотекарей и являются базой для разработки эффективных образовательных программ в профессиональном обучении.