Развитие исследовательских навыков студентов в рамках изучения дисциплин общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов

Автор: Москаленко И.А., Филатова М.А.

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Образовательные технологии: наука и практика

Статья в выпуске: 4 (40), 2023 года.

Бесплатный доступ

В условиях перемен в образовательном процессе актуальной становится проблема подготовки высокообразованных и разносторонне развитых специалистов, способных решать самые сложные вопросы в профессиональной деятельности. По этой причине внимание в статье обращено на развитие исследовательских навыков студентов как основы подготовки специалистов по требованиям ФГОС СПО. Авторы выделяют основные направления развития исследовательских навыков студентов в рамках изучения дисциплин общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов, делая акцент на различных видах деятельности (урочной и внеурочной). Описывается опыт развития исследовательских навыков на примере таких дисциплин, как «Основы проектной и исследовательской деятельности», «Русский язык», «Литература», «История». Особое внимание в статье уделяется комплексной работе нескольких педагогов, преподающих дисциплины общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов и использующих разные подходы в работе со студентами.

Исследовательские навыки, дисциплины общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов, основы проектной и исследовательской деятельности, одаренные обучающиеся, урочная деятельность, внеурочная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/142239578

IDR: 142239578 | УДК: 377

Текст научной статьи Развитие исследовательских навыков студентов в рамках изучения дисциплин общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов

Изучение дисциплин общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов в среднем профессиональном образовании является основой для становления грамотной и образованной личности. Они наравне со специальными дисциплинами нацелены на формирование ценностных ориентаций будущего специалиста как субъекта деятельности. Последний, согласно В. А. Сластёнину, — человек, который способен не только присваивать мир предметов и идей, но и производить их, преобразовывать, созидать новые [1, с. 48]. Этого можно достичь с помощью осознания четкой целевой установки на будущую деятельность, приобретения необходимых навыков, оценивания своего поведения и соотношения его с общественными установками и др. В данном аспекте на начальном этапе получения среднего профессионального образования приоритетными становятся исследовательские навыки. Это навыки, относящиеся к способности человека находить и оценивать полезную информацию, связанную с определенной темой. Они включают в себя проведение исследований, использование критического анализа, формирование гипотез или решений конкретной проблемы [2]. Именно исследовательские навыки позволяют осуществлять поиск и оценку информации для ее дальнейшего использования в конкретной профессиональной деятельности.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С. М. Кирова» на основе анализа опыта преподавания в рамках изучения дисциплин общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов, а также в рамках внеурочной деятельности со студентами (в ходе подготовки совместных статей, участия в конференциях, семинарах и пр.). Ведущими теоретическими методами исследования стали анализ и синтез психологопедагогической литературы, проектирование; основными эмпирическими методами — наблюдение за студентами.

Результаты и обсуждение

Развитие исследовательских навыков обучающихся при изучении дисциплин общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов направлено на реализацию целевых ориентиров, указанных в статье 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Законодатель дает следующее их перечисление: «подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования» [3]. В соответствии с этими требованиями задача педагогов состоит в обеспечении и повышении качества образовательного процесса.

Опыт преподавания выявил ряд проблем, которые сегодня затрудняют процесс развития у обучающихся исследовательских навыков:

-

1) недооценивание роли общеобразовательных и, главным образом, социально-гуманитарных дисциплин в образовательных учреждениях технической направленности; при этом вполне очевидно, что успешный путь в профессию начинается с освоения тех базовых знаний, на которых строится все последующее обучение; и, говоря о базовых знаниях будущего электрика или программиста, мы имеем в виду не только такие учебные предметы, как физика, информатика и математика, но и русский язык, история, иностранный язык, литература и др.;

-

2) невысокий уровень обученности и мотивации части абитуриентов, поступающих в учебные заведения среднего профессионального образования [4]; студенты первого курса изучают дисциплины, идентичные тем, что были в школьной программе, при этом не видят и не осознают связи этих учебных предметов с будущей специальностью или профессией и, как следствие, очень быстро теряют интерес к образовательному процессу;

-

3) определенные сложно сти вызывают постоянные изменения в системе среднего

профессионального образования: меняются федеральные стандарты, количество изучаемых общеобразовательных программ, их содержание и т. д.

Обозначенные проблемы частично решаются включением во все общеобразовательные и социально-гуманитарные дисциплины практико-ориентированного содержания [5]. Такие преобразования сказываются и на работе со студентами: преподавателям нужно осуществлять постоянный поиск и внедрение в образовательный процесс новых решений. Следовательно, развитие исследовательских навыков и их совершенствование необходимо и важно для всех субъектов образовательного процесса уже на первых ступенях получения профессионального образования.

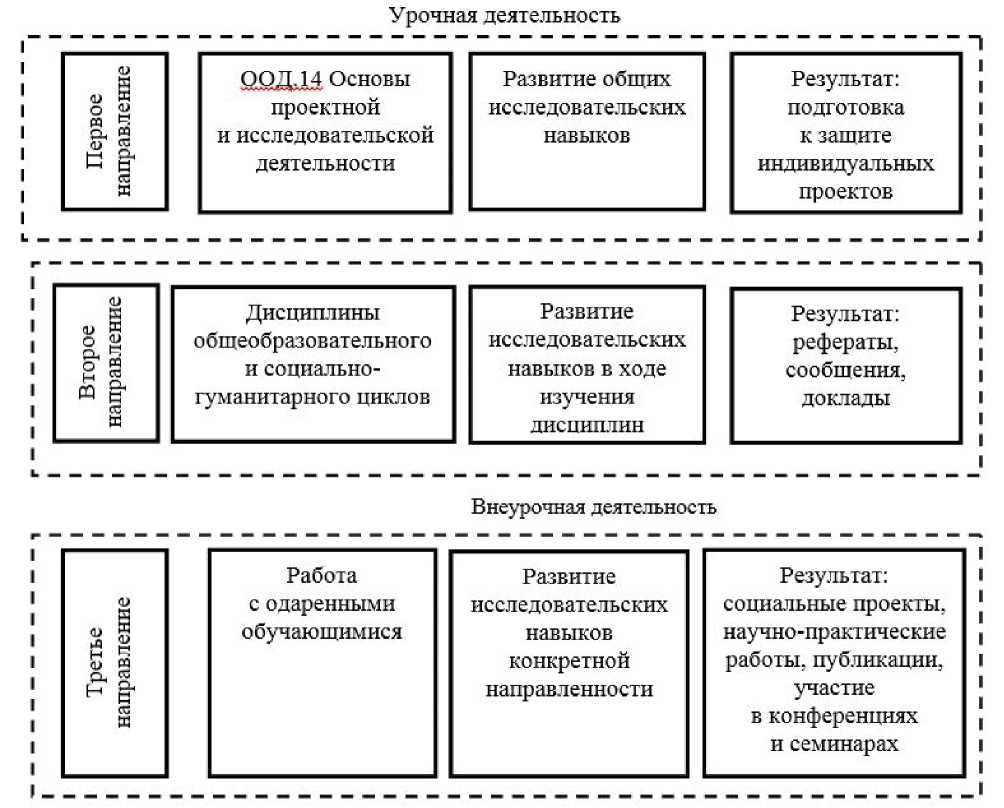

Приобретенный практический опыт развития исследовательских навыков у обучающихся позволил определить основные направления этого процесса в рамках системы профессионального образования (рис. 1). Рассмотрим их подробнее.

Рис. 1. Направления развития исследовательских навыков студентов в рамках изучения дисциплин общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов

Первое направление реализуется в ходе учебных занятий по дисциплине «Основы проектной и исследовательской деятельности». Здесь студенты развивают навыки проектной работы, полученные в школе. Самым важным фактором при выявлении исследовательских навыков считается выбор темы проекта, причем такой, которая содержит личностный компонент, т. е. имеет непосредственное отношение и к будущей специальности, и к жизни студента, соотносится с его внутренним миром. Другими словами, тема должна быть интересна прежде всего самому исследователю, только тогда студент сможет полно стью погрузиться в исследовательский процесс.

По этой причине работа должна осуществляться в тандеме с преподавателями специальных дисциплин, которые оказывают консультационную помощь, помогают выбрать и разработать конечный продукт. На итоговых занятиях дисциплины проводятся защита научно-исследовательских проектов и демонстрация результатов всей работы за семестр. Уже здесь проявляются исследовательские способности студентов, их творческий подход и мотивация к достижению результатов.

Второе направление — развитие исследовательских навыков в ходе изучения остальных дисциплин общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов. Эта работа реализуется и во время, и после освоения дисциплины «Основы проектной и исследовательской деятельности». Преподаватели применяют на занятиях элементы различных современных технологий, новые формы и методы обучения.

Этот процесс отличается более узкой направленностью в рамках конкретных дисциплин. Например, при изучении дисциплины «История» студентам предлагается подготовить информационное сообщение об одном командующем фронтами в годы Первой мировой войны или об одной из операций Вооруженных сил СССР в годы Великой Отечественной войны. Работа над таким сообщением подразумевает поиск и систематизацию информации, представление ее в форме презентации и публичное выступление.

На занятиях по русскому языку студентам разных специальностей даются задания, связанные с исследованием профессиональной лексики с точки зрения ее формирования и функционирования в устной и письменной речи.

На учебных занятиях по литературе интересные результаты были получены в ходе выполнения исследовательских работ по теме «Что непонятно у классиков современному читателю?». При знакомстве с произведениями русской литературы XIX в. обучающимся было предложено осуществить поиск незнакомых им реалий минувшей эпохи, изучить их, сопоставить с современностью, параллельно вспоминая исторические события и ключевые даты. Так, ясность для студентов приобретают некоторые понятия народного календаря, наименования сословий, одежды и обуви, быта и досуга, чинов и званий, должностей и профессий.

Третье направление развития исследовательских навыков реализуется в ходе внеу- рочной деятельности и предполагает работу с одаренными студентами.

В современной отечественной педагогике и психологии под одаренностью понимают своеобразное сочетание способностей, которое обеспечивает человеку возможность успешного выполнения определенного вида деятельности [6]. Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных), по сравнению с другими людьми, результатов в одном или нескольких видах деятельности [7]. Также одаренность можно определить как «качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или иной деятельности» [8, с. 89].

Одаренный студент — это подросток, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности [9]. Многие одаренные студенты обладают некоторыми из перечисленных ниже характеристик [10]:

– необычайная проницательность и любознательность;

– способность к рассуждению;

– абстрактное и критическое мышление;

– хороший словарный запас;

– наблюдательность;

– быстрое овладение элементарными навыками;

– способности в одном или нескольких направлениях, таких как музыка, искусство, наука, язык компьютеров, математика и др.

В нашем понимании к одаренным студентам относятся обучающиеся, у которых присутствуют три основные характеристики:

– интеллектуальные способности выше среднего уровня;

– наличие творческих способностей;

– мотивация к достижению цели.

Получается, что в рамках этого направления преподаватели колледжа работают с потенциально одаренными обучающимися, особые качества которых не были выявлены ранее, но при взаимном желании преподавателя и студента могут быть раскрыты за годы учебы в колледже. Необходимым условием этого взаимодействия становится включение в работу серьезного научного компонента — исследовательского, поискового, творческого, определяющего совместную работу и общий результат.

В ходе внеурочной деятельности преподаватели совместно со студентами готовятся к участию в мероприятиях разного уровня — от внутриколледжного до федерального. Такая работа оказывает положительное воздействие — студенты участвуют в конференциях, олимпиадах, конкурсах, занимают призовые места, что очень важно, поскольку дает им возможность видеть реальные результаты своей деятельности.

Достижению высоких результатов нередко способствует взаимодействие со студентами не одного, а сразу двух преподавателей. Таким тандемом разработаны социальные проекты, проходящие успешную апробацию на областных конкурсах в образовательном центре «Смена» уже в течение трех лет. Например, социальный проект «Мы против сквернословия!» был представлен в номинации «Социальная реклама» в 2020 г. Наиболее интересную и актуальную тему студенты выбрали самостоятельно, ориентируясь на проблемы современной молодежной среды. Залог продуктивной работы в этом направлении — правильно поставленная цель и распределение задач между участниками. Один из студентов занимался сбором и анализом теоретического материала, второй проводил оценку общественного мнения и анализировал результаты, третий разрабатывал макет социальной рекламы. При этом деятельность каждого из студентов контролировалась и поддерживалась одним из преподавателей. После выполнения участниками своих задач проводилось совместное обсуждение, вносились коррективы, готовился окончательный вариант проекта.

И здесь нужно отметить один интересный момент — как исследовательская деятельность одних студентов становится творческим экспериментом для других: в продолжение этой темы второй группой ребят был создан мотивационный видеоролик, с которым они успешно участвовали в федеральном конкурсе.

В качестве других примеров можно привести разработанные таким тандемом социальные проекты, весьма удачно представленные на областных конкурсах в образовательном центре «Смена»:

– социальный проект «Мы против равнодушия!» (2021 г.), секция «Социальная реклама»;

– социальный проект «История одной улицы: тайны Российской» (2022 г.), секция «Краеведение».

Последний из них был создан на основе исследовательской работы, представленной на областном конкурсе студенческих научно-исследовательских работ в Челябинском институте развития профессионального образования в 2022 г. Работа получила приз зрительских симпатий. В этом же конкурсе, но годом ранее, после внутреннего отбора участвовали студенты второго курса с работами «Улицы города Челябинска: вчера и сегодня» и «Подросток и книга».

Очевидно, что достижение высоких результатов не станет массовым, когда речь идет о такой форме взаимодействия, как проектная деятельность, это единичные случаи, здесь пока на первый план выходит качество, а не количество. Но задача педагогов состоит в выявлении внутреннего потенциала и развитии исследовательских навыков. Нужно суметь показать обучающимся, что любая их инициатива может стать благодатной почвой, которая при правильном подходе педагогов и студентов обязательно принесет свои плоды.

Заключение

Основные результаты исследования показали, что современный процесс обучения должен быть осознанным, максимально качественным как для преподавателей, так и для обучающихся. Для этого развитие исследовательских навыков в рамках изучения дисциплин общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов необходимо осуществлять как во время урочной (на учебных занятиях по дисциплинам «Основы проектной и исследовательской деятельности», «Литература», «Русский язык» и др.), так и в ходе внеурочной (работа с одаренными студентами) деятельности. Это важно уже сейчас, поскольку при всех прочих изменениях, происходящих в системе образования (внедрение программы «Профессионалитет», изменение ФГОС и рабочих программ и др.), неизменными остаются целевые ориентиры среднего профессионального образования.

Список литературы Развитие исследовательских навыков студентов в рамках изучения дисциплин общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов

- Головятенко Т. А. Субъектно-деятельностная педагогика как одно из направлений исследования личностно-профессиональной деятельности учителя академиком В. А. Сластёниным // Педагогическое образование: вызовы XXI века: материалы XIII Международной научно-практической конференции, посвященной памяти выдающегося ученого - педагога, академика В. А. Сластёнина, Москва, 22-23 сентября 2022 г. / отв. ред. Л. С. Подымова. Ярославль: Международная академия наук педагогического образования, 2022. С. 46-51. EDN: GSNMFG

- Лопастейская Л. Г., Головко А. Д. Этапы работы над научным исследованием // Наука и образование сегодня. 2019. № 7 (42). С. 57-58. EDN: JUWJFD

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Справ.-правовая система "КонсультантПлюс". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/27f9ddea0cccf9a6b90bb2cb8b545d436f18157b/.

- Сокольников А. Н. Исследование мотивации учебной деятельности студентов // Педагогическое образование и наука. 2019. № 5. С. 94-99. EDN: MGNIUF

- Басик Н. Ю., Купалов Г. С., Мальшакова И. Л. Значение практико-ориентированного обучения в профессиональной подготовке российских педагогов // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2023. № 1 (59). С. 50-62. EDN: YDSIFE

- Агалкова М. Ю., Лучинина А. О. Особенности детской одаренности // Вестник Вятского государственного университета. 2018. № 1. С. 18-21.

- Звягинцева Л. В., Развенкова А. В. Одаренный ребенок // Инновационная наука. 2020. № 11. С. 143-144. EDN: VNJZNB

- Богомолова Е. А. Одаренные дети: как выявить одаренного ребенка и как построить работу с ним? // Science and education: problems and innovations: сборник статей VI Международной научно-практической конференции. Пенза: Наука и Просвещение, 2020. С. 89-91. EDN: VYYANO

- Балаш А. В., Топоева Е. Ю. Особенности психологического благополучия старших подростков с признаками одаренности // Вестник науки и образования. 2020. № 1-1 (79). С. 101-105. EDN: KCSOCW

- Разувай А. П., Манина Д. М. Сложности работы с одаренными детьми подросткового возраста в системе дополнительного образования // Социально-педагогическая деятельность с одаренными детьми и талантливой молодежью: опыт, проблемы, перспективы: материалы Международной научно-практической конференции. Кострома: Костромской государственный университет, 2023. С. 136-143. EDN: YHKYFO