Развитие этнографического туризма в России: анализ региональных проектов

Автор: Максанова Людмила Бато-Жаргаловна, Хандажапова Любовь Михайловна, Еремко Зинаида Сергеевна, Ботоева Надежда Бимбаевна, Бадмаева Арюна Солбоновна

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения и оценки совокупности проектов развития этнографического туризма в регионах России. Методологический инструментарий оценки и выявления лучших региональных практик этнографического туризма разработан на основе многоуровневой системы критериев. Дана сравнительная оценка проектов этнографического туризма регионов России. Определены лучшие региональные практики этнографического туризма. Обоснован вывод о необходимости распространения опыта лучших практик в сфере обеспечения инфраструктурными услугами, планирования и управления, обеспечения качества и безопасности туристических услуг, маркетинга и продвижения этнотуристского продукта. Практическая значимость предлагаемого авторами методологического инструментария оценки региональных проектов этнографического туризма заключается в возможности его применения не только на российском уровне, но и региональном и муниципальном уровнях управления развитием туризма.

Этнографический туризм, регион, историко-культурный потенциал, метод анализа иерархий, критерии, лучшая практика

Короткий адрес: https://sciup.org/148316377

IDR: 148316377 | УДК: 338.48 | DOI: 10.18101/2304-4446-2020-1-20-28

Текст научной статьи Развитие этнографического туризма в России: анализ региональных проектов

Максанова Л. Б.-Ж., Хандажапова Л. М., Еремко З. С., Ботоева Н. Б., Бадмаева А. С. Развитие этнографического туризма в России: анализ региональных проектов // Вест- ник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2020. № 1. С. 20–28.

В Повестке дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 г. обозначена высокая прогрессивная роль туризма в популяризации культурных ценностей и наследия и создании миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития. Для достижения этих целей многие страны содействуют расширению путешествий, включающих знакомство с народными обычаями и ремеслами, бытом и традициями, с историей и творчеством коренных народов, проживающих на территориях этих стран [1].

Суть данного вида туризма, активно обсуждаемого в научной литературе, описывается разнообразными терминами, а именно: этнографический, этнический, этнокультурный, этноэкологический, фольклорно-этнографический, аборигенный и другие. Считается, что два первых термина используются чаще всего, а в некоторых случаях рассматриваются как синонимы. В отечественной туристи-ке широкое распространение получил термин «этнографический туризм». При этом многие исследователи определяют его как вид культурно-познавательного туризма, основной целью которого является посещение этнографического объекта для знакомства с культурой, архитектурой, бытом и традициями народа, этноса, проживающего сейчас или проживавшего когда-либо на данной территории [2-4].

Российская Федерация располагает колоссальным потенциалом развития этнографического туризма. Прежде всего его основу составляет историкокультурное наследие и этнокультурное многообразие 193 народов России. В государственном реестре памятников истории и культуры РФ числится 84 545 объектов культурного, природного и исторического наследия, в том числе 28 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. К историческим городам и поселениям относятся 539 поселений, в которых сохраняются не только отдельные памятники истории и культуры, но и памятники градостроительства, архитектурные ансамбли, образцы исторической застройки и исторические ландшафты. В стране насчитывается 2700 государственных и муниципальных музеев в 477 городах, в которых хранится 80 млн музейных предметов, 103 музея-заповедника, 41 музей -усадьба, 63 дворцово-парковых ансамбля1.

Рынок этнотуризма в России оценивается в полмиллиона человек2. Во многих российских регионах приоритетность развития этнографического туризма подтверждена реальными действиями и вполне ощутимыми результатами. Прежде всего это формирование этнографических маршрутов, развитие музеев-заповедников, этнокультурных центров, этнодеревень, проведение событийных мероприятий и пр. Созданы реестры этнографических объектов и маршрутов, осуществляются методическая, консультационная, информационная, организационная поддержка предпринимателей, занимающихся оказанием услуг, действует процедура добровольной сертификации услуг этнографического туризма и т. д. Определяющими при разработке и реализации этнографических туров яв- ляются инициатива бизнесменов, вовлечение местного населения и активная поддержка со стороны органов региональной и муниципальной власти. Проекты этнографического туризма в регионах имеют разное тематическое наполнение и масштаб развития. Однако практически отсутствует межрегиональное сравнение эффективности проектов этнографического туризма, что в значительной степени объясняется неразработанностью методологического инструментария их оценки.

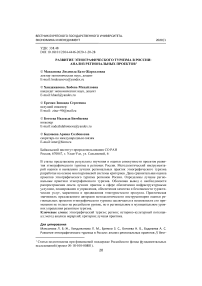

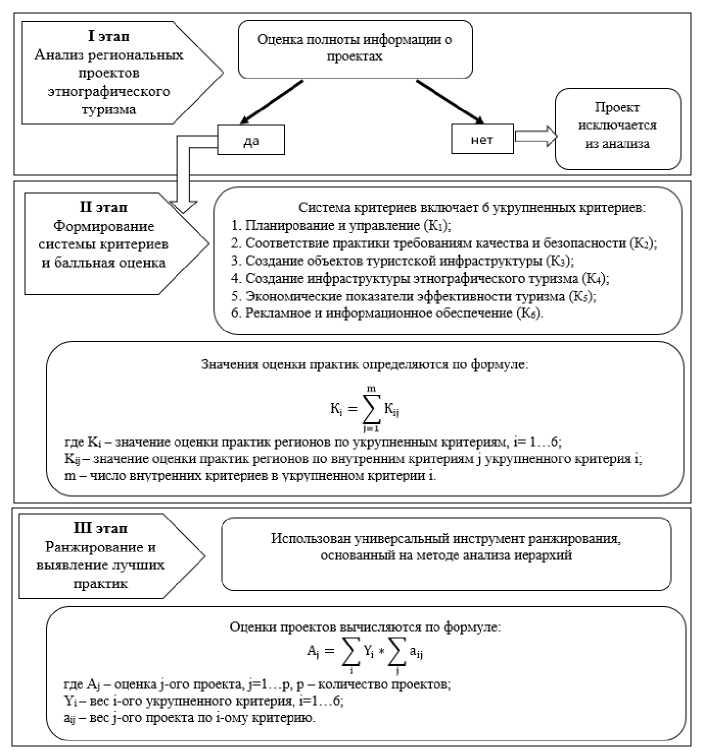

Авторами создана система критериев и предложен алгоритм, который позволяет оценивать уровень управления, качества, безопасности, развития инфраструктуры, экономической эффективности и реализуемости проектов развития этнографического туризма. В основу алгоритма оценки, ранжирования и выявления лучших проектов этнографического туризма положен зарекомендовавший себя в практике метод анализа иерархий [5; 6]. Алгоритм включает в себя три этапа. На первом этапе осуществляется анализ региональных туристических проектов (рис. 1, этап 1) на примере 129 проектов этнографического туризма из 55 регионов России.

Рис. 1. Алгоритм оценки региональных проектов и выявления лучших практик этнографического туризма. Источник: составлено авторами

На следующем этапе каждый проект сначала рассматривается с позиций соответствия системе критериев, затем осуществляется балльная оценка проектов по укрупненным критериям (рис. 1, этап 2). Система критериев включает в себя совокупность 6 укрупненных критериев (К 1 -К 6 ), по каждому из которых распределено 32 внутренних критерия, позволяющих более точно оценить степень соответствия конкретного проекта укрупненному критерию (табл. 1).

Таблица 1

Система критериев оценки региональных проектов развития этнографического туризма

|

Укрупненные критерии |

Внутренние критерии |

|

Планирование и управление (К 1 ) |

– соответствие практики видовым признакам этнографического туризма (К 11 ) – формы взаимодействия субъекта практики с органами власти регионального и муниципального уровней (К 12 ) – членство в некоммерческих организациях (К 13 ) – свидетельства общественного признания (К 14 ) – наличие у субъекта практики инструментов регулирования посещения достопримечательностей (К 15 ) – действия субъекта практики по развитию этнографического туризма в рамках государственных/муниципальных программ, грантов, программ господдержки (К 16 ) |

|

Соответствие практики требованиям качества и безопасности (К 2 ) |

– наличие у субъекта практики сертификата услуг этнографического туризма (К 21 ) – доступность для людей с ограниченными физическими возможностями (К 22 ) – доля сотрудников, прошедших курсы повышения квалифика- ции/профессиональную переподготовку (К 23 ) – наличие аккредитованных гидов-экскурсоводов, гидов-переводчиков (чел.) (К 24 ) – наличие методических и учебных материалов для обучения работников (К 25 ) – наличие программ/планов обучения и повышения квалификации всех групп и категорий работников (К 26 ) – наличие утвержденных правил/инструкций по обеспечению безопасности при реализации маршрутов (К 27 )

|

|

Создание объектов туристской инфраструктуры (Кз) |

– наличие собственных средств размещения (К 31 ) – наличие собственных пунктов общественного питания (К 32 ) |

|

Создание инфраструктуры этнографического туризма (К 4 ) |

– ремесленные мастерские (К 41 ) – элементы традиционного быта (К 42 ) – краеведческий музей (К 43 ) – национальные центры (К 44 ) – конное подворье (К 45 ) – смотровые площадки (К 46 ) – пункты фотографирования (К 47 ) – визит-центры (К 48 ) – другие объекты (К 49 ) |

|

Экономические показатели (К 5 ) |

– динамика официально зарегистрированных посетителей (К 51 ) – общее количество сотрудников на объекте этнографического туризма (К 52 ) |

|

– инвестиции в основной капитал инфраструктуры объекта этнографического туризма (тыс. р.) (К 53 ) – объем платных услуг (тыс. р.) (К 54 ) |

|

|

Рекламное и информационное обеспечение этнографического туризма (К 6 ) |

– информационное обеспечение услуг этнографического туризма (К 61 ) |

Источник: составлено авторами

Значения оценки региональных практик этнографического туризма по выделенным укрупненным критериям определяются по формуле, представленной на рис. 1, этап II.

Значения оценки проекта по внутренним критериям j укрупненного критерия i (K ij ) определяются экспертным методом:

– максимальный балл, равный 1, присваивается внутреннему критерию, если выполнены все условия, необходимые для соответствия выбранному критерию;

– средний балл, значение которого может меняться в интервале от 0,5 до 0,7, присваивается по соответствующему критерию (для отдельных критериев — при наличии), если выполнена большая часть условий, необходимых для соответствия выбранному критерию;

– минимальный балл, равный 0, присваивается в случае невозможности получения более высокого балла (по причине отсутствия подтверждающих сведений, невозможности установления однозначного соответствия и т. п.).

Значение общей балльной оценки каждого проекта по каждому из укрупненных критериев определяется по сумме баллов критериев внутри группы. При определении балльной оценки укрупненного критерия К 4 используется значение балла, равное 0,1, за каждый объект инфраструктуры этнографического туризма.

На заключительном этапе проводится ранжирование и выявление лучших практик (рис. 1, этап 3). Представленная в таблице 1 критериальная база исследования включает в себя разные по значимости базовые критерии, что предопределило их ранжирование и формирование шкалы оценки, позволяющей экспертным путем оценить степень важности критериев: от –1 (равная значимость) до –9 (абсолютное превосходство).

Для определения значимости критериев формируются так называемые матрицы парных сравнений, где каждому из критериев присваивается число в интервале от 1–9. Веса критериев, как результаты экспертных оценок, показывают, во сколько раз один проект полезнее другого по данному укрупненному критерию.

Для выявления лучших практик регионов по развитию этнографического туризма сначала определяется значимость проектов по каждому из укрупненных критериев. Схема процесса принятия решения в рамках этого этапа представляет собой процедуру построчного заполнения экспертом матриц парных сравнений, строки и столбцы которых содержат названия проектов. Количество матриц равно количеству укрупненных критериев. Затем для каждого вектора оценок проектов вычисляются веса проектов, что представляет собой соответствующую строку матрицы решений. Формула для вычисления оценки проектов представлена на рис. 1, этап III.

Таким образом, после проведения серии из m попарных сравнений (по числу укрупненных критериев) для каждого проекта из заполненной матрицы решений можно определить векторы оценок проектов, которые свертываются в оценку полезности проектов. Лучшим считается проект с максимальным значением.

Были определены веса 6 укрупненных критериев. Наиболее значимыми являются: критерий, характеризующий уровень планирования и управления (К 1 = 0,305), критерий, характеризующий соответствие практики требованиям качества и безопасности (К 2 = 0,250), критерий, характеризующий уровень создания инфраструктуры этнографического туризма (К 4 = 0,194), критерий, характеризующий создание объектов туристской инфраструктуры (К 3 = 0,138), критерий, характеризующий экономические показатели (К 5 = 0,083), критерий, характеризующий уровень рекламного и информационного обеспечения (К 6 = 0,020).

Расчеты выполнены на основе программного продукта для ЭВМ № 2018610966 «Региональные особенности реализации инвестиционных проек-тов»1.

Исследование показало, что организацией этнографического туризма в российских регионах занимаются дирекции особо охраняемых природных территорий, субъекты туристской индустрии, бюджетные учреждения, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, общественные организации, в том числе родовые общины коренных малочисленных народов. При этом 66,7% организаций относятся к государственным или муниципальным бюджетным учреждениям в сфере культуры, образования и пр.; 20,3% — к предпринимательскому сообществу; 10,6% — общественному сектору и 2,4% являются физическими лицами.

В число лучших региональных практик по развитию этнографического туризма вошло 60 проектов, в таблице 2 представлено ТОП-10 лучших региональных практик итогового рейтинга.

Так же, как и в развитии экологического туризма [7], большее число лучших этнотуристских практик отмечено в регионах, которые не только располагают ценными ресурсами, современной туристской инфраструктурой, но и применяют системный подход к развитию этнографического туризма.

На многих этнографических объектах действуют правила посещения территорий и экспозиций музейных комплексов, этнокультурных центров. Для памятников деревянного зодчества предусмотрен особый режим посещения с ограничением предельного числа посетителей. 60,5% этнографических объектов из общего числа рассматриваемых проектов доступны для людей с ограниченными физическими возможностями. На территории многих музеев-заповедников расположена информационно-навигационная система (информационные стенды с картами и краткой информацией о секторе музея/объекте), установлены указатели. Особое внимание уделяется соблюдению правил обеспечения безопасности при проведении экскурсий и событийных мероприятий.

Таблица 2

ТОП-10 лучших региональных практик по развитию этнографического туризма

|

Субъект РФ |

Название лучшей практики, (ранг) |

ГО о |

CD S CD s CD S О s |

2 s о Ю CD H s s н о Q- ГО о CD CD S Ю H ^ £ В 5 ? 8 x |

DS О I о 1— CD £ XO О CD 3 S Q-11 3 ? О о |

о го T co s CD x ° S 5 8 т |

s c; CD ГО О c CD s 2 о о m |

CD c CD Ю О CD О О S 2 О -e- s CD О ГО CD |

|

Республика Карелия |

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» (1) |

0.0157 |

0.0166 |

0.0165 |

0.0153 |

0.0143 |

0.0165 |

0.0085 |

|

Оренбургская область |

Интерактивный музей казачьей культуры «Казачий курень» (2) |

0.0152 |

0.0163 |

0.0133 |

0.0153 |

0.0167 |

0.0165 |

0.0085 |

|

Республика Бурятия |

Этнокомплекс «Степной кочевник» (3) |

0.0147 |

0.0167 |

0.0157 |

0.0059 |

0.0159 |

0.0139 |

0.0085 |

|

Удмуртская Республика |

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» (4) |

0.0141 |

0.0142 |

0.0133 |

0.0127 |

0.0159 |

0.0154 |

0.0085 |

|

Красноярский край |

Историкоэтнографический музей- заповедник «Шушенское» (5) |

0.0137 |

0.0157 |

0.0157 |

0.0059 |

0.0119 |

0.0139 |

0.0085 |

|

Республика Чувашия |

Этноэкологический ком плекс «Ясна» (6) |

0.0137 |

0.0126 |

0.0133 |

0.0153 |

0.0143 |

0.0159 |

0.0085 |

|

Псковская область |

Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» (7) |

0.0137 |

0.0121 |

0.0157 |

0.0153 |

0.0143 |

0.0113 |

0.0085 |

|

Республика Бурятия |

Этнографический маршрут «В гостях у староверов» (8) |

0.0135 |

0.0148 |

0.0165 |

0.0153 |

0.0057 |

0.0154 |

0.0085 |

|

Пермский край |

Архитектурноэтнографический музей «Хохловка» (9) |

0.0135 |

0.0142 |

0.0153 |

0.0059 |

0.0167 |

0.0092 |

0.0085 |

|

Архангельская область |

Национальный парк «Ке-нозерский» (10) |

0.0135 |

0.0150 |

0.0111 |

0.0127 |

0.0159 |

0.0139 |

0.0085 |

Источник: составлено авторами

Практически во всех представленных региональных практиках, прежде всего в музеях, разработаны планы обучения и повышения квалификации работников, подготовлены методические и учебные материалы, осуществляется сотрудничество с научно-образовательными учреждениями.

Лучшие практики отличаются вовлечением местного населения в развитие этнографического туризма; привлечением и обучением специалистов, экскурсоводов из числа местных жителей; развитием местных ремесел и производством сувениров. Положительным фактором является формирование социальной ответственности туроператоров (Красноярский край, Республика Чувашия и др.), добровольно сертифицирующих туристические услуги и маршруты.

Большинство региональных проектов этнографического туризма получило общественное признание, что является подтверждением организации ими качественных и безопасных этнографических туров и рекомендацией для их продвижения и тиражирования.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что методологический подход к оценке региональных проектов этнографического туризма, основанный на многоуровневой системе критериев, позволяет провести анализ, сравнить проекты по разным критериям и выявить лучшие. Накопленный регионами опыт в сфере развития этнотуризма свидетельствует как о региональной специфике, так и общих подходах при разработке проектов, реализующих этнокультурный потенциал. Данный опыт может быть интересен и полезен для территорий, которые стремятся создать почву для устойчивого развития этнографического туризма.

Повышение роли и вклада этнографического туризма в продвижение индустрии туризма к стандартам устойчивого развития определяет необходимость углубления подобных тематических исследований в целях обобщения передового опыта и повышения качества управления реализацией проектов этнографического туризма.

Список литературы Развитие этнографического туризма в России: анализ региональных проектов

- Jean Junying Lor, Shelly Kwa, John A. Donaldson. Making ethnic tourism good for the poor // Annals of Tourism Research. 2019. Vol. 76. Pр. 140-152.

- Охотина М. Н. Развитие этнографического туризма в Республике Марий Эл // Современные проблемы сервиса и туризма. 2016. Т. 10, № 3. С. 73-78.

- Трофимов Е. Н. Развитие этнографического туризма в России // Этносоциум и межнациональная культура. 2015. № 3(81). С. 9-17.

- Сундуев Ч. Б., Хышиктуева Л. В. Этнотуризм как одно из направлений культурно - познавательного туризма // Вестник Бурятского государственного университета. 2009. № 4. С. 53-56.

- Бардаханова Т. Б., Еремко З. С., Максанова Л. Б.-Ж. Методический подход к оценке, ранжированию и выявлению лучших проектов в сфере экологического туризма // Региональная экономика: теория и практика. 2019. Т. 17, № 4(463). С. 789-800.

- Рожкова Н. В. Туризм. Изучение факторов его развития с помощью методов анализа иерархий и нечеткого логического вывода // Вестник Финансового университета. 2016. Т. 20, № 4(94). C.84-88.

- Ecotourism Development in Russia: Analysis of Best Regional Practices / E. A. Dzhandzhugazova [and etc.] // Ekoloji. 2019. Т. 28, № 107. С. 411-415.