Развитие компенсаторной компетенции при обучении чтению на иностранном языке на уровне основного общего образования

Автор: Ю.А. Чернова, О.В. Кирюшина

Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education

Рубрика: Методика преподавания отдельных дисциплин

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию возможностей развития компенсаторной компетенции в процессе обучения чтению на иностранном языке (на примере английского языка) на уровне основного общего образования. В условиях динамично меняющегося мира и трансформации образовательной системы акцент смещается с простого усвоения знаний на формирование компетенций, необходимых для будущей профессиональной деятельности. Обучение иностранным языкам не является исключением. В данном контексте, это означает переход к компетентностному подходу, где ключевой целью является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, неотъемлемой частью которой является компенсаторная компетенция. Компенсаторная компетенция представляет собой способность общаться на иностранном языке даже в случаях, когда обучающийся не знает необходимых слов или грамматических конструкций. Это умение преодолевать языковой барьер, используя синонимы, описательные фразы, жесты и другие способы донести свой посыл. Развитие этой компетенции крайне важно, поскольку она помогает учащимся чувствовать себя уверенно и комфортно в реальных ситуациях общения на иностранном языке, преодолевая возникающие трудности и неуверенность. Статья аргументирует важность развития компенсаторной компетенции именно с помощью чтения, одного из четырех видов речевой деятельности, поскольку чтение обеспечивает более широкий контекст и позволяет учащимся самостоятельно интерпретировать информацию даже при наличии пробелов в лексике или грамматике. В статье определено место компенсаторной компетенции в составе иноязычной коммуникативной компетенции. Она рассматривается как комплекс стратегий, позволяющих обучающимся преодолевать коммуникативные барьеры, связанные с незнанием определенных слов или грамматических конструкций. Кроме того, в работе кратко описаны некоторые психологические особенности обучающихся среднего школьного возраста, которые могут оказать влияние на процесс изучения иностранного языка, выделены критерии оценивания уровня развития компенсаторной компетенции, а также представлены примеры упражнений, разработанные с учетом возрастных особенностей обучающихся и направленные на развитие компенсаторной компетенции при обучении чтению на английском языке на уровне основного общего образования.

Обучение иноязычному чтению, коммуникативная компетенция, развитие компенсаторной компетенции, компенсаторные стратегии, приём компенсации, упражнение

Короткий адрес: https://sciup.org/140309860

IDR: 140309860 | УДК: 372.881.111.1

Текст научной статьи Развитие компенсаторной компетенции при обучении чтению на иностранном языке на уровне основного общего образования

Введение. Современная образовательная система переходит к ком-петентностному подходу, ориентированному на практические навыки, что в обучении иностранному языку означает фокус на иноязычной коммуникативной компетенции. Она включает языковую, речевую, социокультурную и компенсаторную ком- петенции. Компенсаторной компетенции, позволяющей общаться, даже не зная всех лексических единиц или грамматических конструкций, уделяется недостаточно внимания. Развитие компенсаторной компетенции важно для уверенного общения в реальных ситуациях, поскольку использование языка всегда непредсказуемо, и компенсаторные стратегии помогают адаптироваться и эффективно решать коммуникативные задачи. В современном процессе обучения иностранному языку следует сделать особый акцент на развитии компенсаторной компетенции для подготовки к реальному использованию иностранного языка в различных ситуациях общения.

Материалы и методы. При проведении исследования были использованы общетеоретические (анализ, синтез, обоснование, классификация, обобщение) и эмпирические (наблюдение, описание) методы.

Базой исследования является МАОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов г. Нижнего Тагила.

Результаты исследования.

«Компетентностный подход в обучении стал одним из ключевых в российской системе образования» [Лысенко, 2020, с. 37]. Ключевым элементом данного подхода, выступает развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Д. В. Булгакова отмечает, что «компетенция» – это ожидаемые образовательным процессом умения, знания, способности личности применять практические навыки в определенном процессе, а «компетентность» – результаты от приобретенных в течение обучения непосредственно через личностное восприятие компетенций [Булгакова, 2021, с. 29].

Понятие «коммуникативная компетенция» было введено в 70-е гг. ХХ века Дэллом Хаймсом [Даниленко, 2016, с. 188]. Он считал, что знание языка – это понимание, в каких коммуникативных ситуациях уместно использование, например, той или иной грамматической конструкции или лексической единицы. А в 80-х гг. ХХ века Мишель Кэналь и Мэррилл Свейн, канадские учёные, определили, что иноязычная коммуникативная компетенция – это система знаний и навыков, которые необходимы для осуществления коммуникации. Это может быть, например, знание лексики [Красильникова, 2009, с. 181].

«Иноязычная коммуникативная компетенция – это готовность и способность специалиста, не изучающего иностранный язык на языковом факультете, применять иноязычные лингвострановедческие, научные и предметные знания для осуществления полноценной иноязычной межкультурной коммуникации» [Сидорова, Тимофеева, 2021, с. 244].

Иноязычная коммуникативная компетенция включает в себя несколько составляющих. К ним относятся языковая, речевая, социокультурная и компенсаторная компетенции. Последний аспект, на наш взгляд, недостаточно формируется в школьном обучении. Другими словами, школьники часто не получают достаточных навыков для преодоления коммуникативных затруднений, возникающих из-за пробелов в знаниях или неожиданных ситуаций.

И. Л. Бим разработала и внедрила в российскую методику обучения иностранным языкам концепцию компенсаторной компетенции. Суть этой компетенции, по мнению И. Л. Бим, заключается в развитии у обучающихся умения справляться с языковыми трудностями и недостатками в их языковой подготовке. М. В. Данцева и др. считают, что компенсаторная компетенция – «это способность учащегося привлекать в условиях недостаточного владения изучаемым языком имеющиеся у него знания, умения и навыки пользоваться родным или иностранным языком» [Данцева, 2018, c. 151].

В своей статье П. П. Ростовцева приходит к умозаключению, что компенсаторная компетенция определяется как набор дополнительных средств (устных и письменных) для восполнения дефицита языковых средств при иноязычном общении в профессиональной среде [Ростовцева, 2020, c. 260].

Ощутимые различия в лингвистической и грамматической системах родного и изучаемого иностранного языков, отсутствие у школьников опыта иноязычного общения, опыта в социокультурном плане, необходимого для определения речевого и неречевого поведения служат причинами трудностей, которые возникают у изучающих иностранный язык при овладении аудированием, говорением, чтением и письменной речью как средствами иноязычного общения [Куклина, 2017, с. 55].

Стоит отметить, что с точки зрения многих специалистов в области методики преподавания иностранных языков, сформированная компенсаторная компетенция служит важным индикатором высокого уровня развития иноязычной коммуникативной компетенции у обучающихся. И по мнению О. А. Тепловой, «чтобы обеспечить максимальную эффективность формирования компенсаторной компетенции обучающихся, на уроках английского языка необходимо создавать условия для развития у обучающихся мышления, речи, воображения, восприятия, внимания и памяти» [Теплова, 2014, с. 17].

На взгляд многих ученых в компенсаторную компетенцию входят следующие компоненты:

– когнитивный, подразумевающий знание лексики, грамматики языка, нужных для общения на иностранном языке, а также владение навыками межкультурной коммуникации;

– деятельностный, представляющий собой правильное и уместное использование той или иной языковой единицы; к данному компоненту также относятся умение использовать синонимы/эквиваленты в затруднительной ситуации и умение применять невербальные средства компенсации, а также навыки социального общения;

– эмоционально-личностный, в который входят поддержка собственной мотивации и мотивации собеседника, готовность и умение адаптироваться к иноязычной социальной среде, осознанность, рефлексия, эмоциональная зрелость, т. е. способность брать ответственность на себя и умение управлять эмоциями).

В контексте компенсаторной компетенции принято, помимо прочего, выделять так называемые компенсаторные стратегии. М. Р. Коренева и Н. В. Языкова определяют компенсаторную стратегию как способ речевой и неречевой деятельности по реализации некоего числа задач и средств, ведущего к достижению главной первоначальной цели – компенсации прерванного процесса коммуникации вследствие дефицита языковых ресурсов [Языкова, Коренева, 2013, с. 27]. К компенсаторным стратегиям относятся:

-

1) аппроксимация, в основу которой входят умения примерной передачи той или иной идеи, мысли через языковые средства. К данным умениям относятся:

-

– правильное употребление синонимов и антонимов;

– использование парафраза, описательного приема;

– употребление субститутов, слов, единиц языка, заменяющих друг друга;

– умение использовать родовое имя;

– использование перифраза, иносказания.

-

2) перенос. В основе данной стратегии лежат умения, связанные с переносом знаний о семантических признаках языковой единицы на другие языковые единицы. К переносу можно отнести дословный перевод, ассоциации, применение аналогии.

-

3) обращение за помощью. Эта стратегия характеризуется умением говорящего обратиться за помощью к собеседнику в случае возникших коммуникативных трудностей, умением спросить, поинтересоваться.

-

4) ожидание. При данной стратегии важно умение грамотно делать паузы при необходимости и использовать слова-заполнители в течение того времени, пока вспоминается необходимое слово или конструкция.

-

5) антиципация - стратегия, связанная с умением понимать новые языковые единицы и речевые структуры, которые до этого не встречались в речевом опыте.

-

6) языковая догадка. Эта стратегия подразумевает умение догадываться о значении незнакомых языковых единиц при помощи контекста или посредством знакомых структурных элементов [Фёдорова, 2014, с. 50].

Реализация представленных стратегий предполагает использование определенных приемов и, как следствие, развитие соответствующих умений. Прием определяется как отдельное действие, входящее в состав стратегии, а учебное умение – как освоенное учебное действие. Согласно Н. Ф. Коряковцевой, компенсаторные стратегии реализуются посредством трех групп приемов: восполнение языковых средств, создание различных опор, адаптивные формы социального взаимодействия [Коряковцева, 2010].

В современной методике преподавания иностранных языков преобладает мнение о том, что формирование компенсаторной компетенции наиболее эффективно начинать с обучения чтению. Чтение, являясь одним из четырех ключевых видов речевой деятельности, представляет собой ценную и необходимую основу для всех аспектов изучения иностранного языка.

Общепризнанным является факт, что развитию навыков чтения в процессе изучения иностранного языка необходимо уделять достаточное внимание. При этом, акцент должен быть сделан не на механическом воспроизведении текста, а на его глубоком понимании, извлечении релевантной информации, анализе содержания и формировании критического мышления. По мнению Г. В. Роговой, чтение – это рецептивный вид речевой деятельности, заключающийся в восприятии и переработке читающим объективно существующего текста – продукта репродуктивной деятельности некоего автора [Рогова, 2000, с. 171]. Иными словами, чтение как рецептивный вид речевой деятельности характеризуется относительной легкостью, поскольку предполагает понимание смысла графически представленной информации. В связи с этим, многие специалисты в области методики преподавания языков полагают, что формирование компенсаторной компетенции, как мы уже отметили, целесообразно начинать именно с этого вида деятельности. Умение читать и понимать прочитанное, не прибегая к переводу на родной язык, представляет сложную форму языковой деятельности, к которой учащийся подходит постепенно, приобретая целый ряд других навыков и преодолевая целый комплекс трудностей [Каргина, 2014, c. 110].

По мнению многих исследователей, данный вид речевой деятельности помогает обучающимся расширять уже имеющийся лексический словарный запас, развивать языко- вую догадку, т. е. догадываться о значении той или иной языковой единицы посредством контекста, узнавать и закреплять различные грамматические явления, совершенствовать речевые навыки.

При обучении детей среднего школьного возраста иностранному языку стоит помнить, что развитие внутренней речи позволяет им эффективно понимать тексты на родном языке без внешней артикуляции. В отличие от этого, при чтении на иностранном языке, проговаривание вслух часто выступает в качестве компенсаторного механизма, облегчающего понимание. Тем не менее, при работе с несложными текстами, содержащими знакомый им лексический материал, потребность в артикуляции снижается. Кроме того, для подростков характерна неплохо развитая словесно-смысловая память, которая становится с течением времени преобладающей. Для подростков уже нет большой необходимости в различных наглядных средствах при изучении иностранного языка, и учитель вполне может увеличивать объём материала, направленного на запоминание.

В это время у подростков происходит активное развитие логического мышления, они выстраивают умозаключения, а также всё чаще начинают рассуждать на важные нравственные, философские, политические темы, которые можно включать в программу изучения иностранного языка. Это свидетельствует о развитии у них абстрактного мышления [Танцура, 2021, с. 29–33].

На данном этапе развития у подростков хотя и наблюдается способность к управлению вниманием, но всё-таки она ещё не в полном объёме у них сформирована. Именно поэтому учителю иностранного языка необходимо выстраивать деятельность обучающихся на занятиях таким образом, чтобы им было ясно, чему, каким деталям им нужно уделить дополнительное, особенное внимание.

Стоит также отметить развитие творческого мышления у данного возрастного периода. Данную возрастную особенность обучающихся учитель может успешно использовать на уроках иностранного языка, создавая различные проблемные ситуации, которые они могут решить своими силами или с небольшой помощью учителя.

Что касается развития речи на этом этапе, то здесь также отмечаются большие изменения, которые влияют на процесс обучения иностранному языку. Так, подростки начинают активно использовать преимущественно монологическую речь на родном языке. Кроме того, в подростковом возрасте школьник стремится рассказать о каких-либо явлениях и предметах окружающей действительности, используя иностранный язык.

Однако нужно отметить, что в такой ситуации нередко возникает так называемый языковой барьер. Подросток испытывает желание выразить свои мысли на иностранном языке, но ощущает нехватку лексических и грамматических средств. Это обуславливает необходимость целе- направленного формирования компенсаторной компетенции, позволяющей эффективно обходить возникающие языковые трудности. Это, как мы уже отметили, целесообразно начинать именно с чтения.

Многие методисты, в том числе и Е. Н. Соловова выделяют три этапа работы над текстом: предтектовый (дотекстовый); текстовый (собственно чтение); послетекстовый (выход в речь) [Соловова, 2006, с. 161].

Формирование и развитие компенсаторной компетенции, являющейся неотъемлемой и значимой составляющей иноязычной коммуникативной компетенции, представляется целесообразным и реализуемым на каждом из вышеупомянутых этапов. В процессе работы с текстом учитель может использовать ряд упражнений, направленных на формирование и совершенствование данной компетенции у обучающихся.

Педагогическая наука не даёт на сегодняшний день определённых методик измерения уровня развития компенсаторной компетенции, поэтому в рамках данной работы нами были выделены уровни измерения компенсаторной компетенции и разработаны критерии их оценивания путём наблюдения за обучающимися при обучении чтению на уроках иностранного языка на уровне основного общего образования.

Нами были выделены 3 уровня развития компенсаторной компетенции при обучении чтению на уроке иностранного языка на уровне основного общего образования.

Первый из них – высокий уровень. Если подросток обладает компенсаторными умениями на высоком уровне, то при мотивационном компоненте, относящемуся к дотекстовому этапу, он способен достаточно успешно использовать контекст для того, чтобы определить значение незнакомых лексических единиц, встречающихся в предложенном ему иноязычном тексте.

Посредством предложенного иллюстративного материала (картинка, ассоциограмма и т. д.) или заголовка к тексту обучающийся безошибочно предполагает тему, которая будет обсуждаться на уроке иностранного языка, а также то, о чём пойдёт речь в тексте, его основную мысль.

Он без особого труда может заменить лексическую единицу на синонимичную или антонимичную, а также перевести слово с помощью однокоренных слов, зная их значение или с помощью интернационализ-мов, если такие встречаются в тексте.

Кроме того, при семантизации лексической единицы на данном этапе обучающийся может преобразовать одну часть речи в другую, зная правила словообразования в изучаемом им иностранном языке. Например, посредством применения словообразовательных аффиксов.

Что касается процессуального, т. е. текстового этапа, то упражнения, направленные на проверку усвоения прочитанного материала, обучающийся с высоким уровнем владения компенсаторными умениями может выполнять достаточно успешно.

Так, после прочтения текста подросток способен заменить одну грамматическую конструкцию на другую, а также найти в тексте однокоренные слова к предложенным лексическим единицам и правильно их перевести, что свидетельствует о хорошо развитой языковой догадки у обучающегося, а также заполнить пропуски в предложениях, ответить на вопросы по содержанию текста, заполнить нужной информацией таблицы и схемы и т. д.

Он умеет подобрать подходящий заголовок к каждому из абзацев прочитанного текста, а также создавать опоры (например, план текста) для использования их на последующем этапе работы с текстом.

На последнем, послетекстовом, этапе обучающийся способен пересказать прочитанный текст, заменяя лексические и грамматические единицы синонимами, воссоздать прочитанное с помощью иллюстраций, а также трансформировать диалог в монолог.

Немаловажным критерием оценивания уровня развития компенсаторной компетенции учащихся при обучении чтению на уроках иностранного языка является способность задавать учителю встречные вопросы, переспрашивать его, использовать жестикуляцию и мимику. Кроме того, обучающийся с высоким уровнем развития компенсаторной компетенции использует изучаемый иностранный язык не только в учебных, но и личных целях.

Второй уровень – средний. Обучающийся со средним уровнем развития компенсаторных умений способен на дотекстовом этапе использовать иноязычный контекст для того, чтобы догадаться частично о значении тех или иных лексических единиц.

В большинстве случаев он может предвосхитить примерное содержание текста по его названию, определить тему занятия посредством предложенных ему иллюстраций и ассоциограмм, найти в тексте в качестве опор слова-маркеры, ключевые слова.

Ученик частично может заменять лексические единицы словами-синонимами, в том числе интернаци-онализмами, а также не всегда способен трансформировать одну часть речи в другую.

На следующем этапе работы с текстом обучающийся частично правильно выполняет послетекстовые упражнения, связанные с развитием компенсаторной компетенции. Так, подросток может испытывать трудности в выборе правильного/непра-вильного варианта ответа на вопросы, связанные с содержанием прочитанного иноязычного текста за счёт частичного понимания информации, а также при заполнении различного рода схем и таблиц.

Обучающийся не всегда правильно может подобрать заголовок к абзацам прочитанного текста, заполнить пропуски, а также составить план текста для дальнейшего использования.

Что касается третьего этапа работы с иноязычным текстом, т. е. выхода в речь, то ученик со средним уровнем развития компенсаторных умений испытывает трудности при перифразе текста, его трансформации, составлении другого окончания или продолжения текста.

Кроме того, у обучающегося могут возникать трудности в использовании невербальных языковых средств, в переспросе, а также в постановке собственных вопросов, игнорировании незнакомой информации, которая не мешает пониманию текста.

Третий уровень развития компенсаторных умений – низкий. Обучающийся с данным уровнем не способен на первом этапе работы с текстом на иностранном языке спрогнозировать его содержание посредством предложенного ему материала и предварительной информации.

Он не способен догадаться о значении представленной лексической единицы с помощью контекста, у него возникают проблемы с выделением родового понятия к ряду лексических единиц, не умеет заменять слова синонимами/антонимами.

При вводе новой лексической единицы и её семантизации обучающийся не способен преобразовать одну часть речи в другую, а также разобрать лексическую единицу с точки зрения словообразования.

На текстовом этапе обучающийся не способен ответить на вопросы по содержанию текста, перефразировать предложения, заменить лексические единицы словами-эквивалентами, трансформировать словосочетания и предложения грамматически.

Обучающийся с низким уровнем развития компенсаторных умений не умеет воссоздать прочитанный текст по абзацам или предложениям с точки зрения его логических связей, подобрать правильный заго- ловок к каждому из абзацев или поставить картинки согласно содержанию текста, написать план текста для создания опор.

На послетектовом этапе ученик не способен пересказать прочитанный текст, передать основную мысль, заложенную в него автором, преобразовать его, дополнить новыми деталями, переконструировать начало/се-редину/конец истории, придумать собственный рассказ со своими размышлениями по изучаемой теме.

Стоит отметить, что ученик с низким уровнем развития компенсаторной компетенции не умеет использовать мимику и жесты, не задаёт встречных вопросов, не переспрашивает, а также использует полученную информацию только лишь в учебных целях, не применяет компенсаторные умения в других видах речевой деятельности.

В ходе прохождения педагогической практики в 7 классе МАОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов г. Нижнего Тагила в период с 29 января 2024 года по 17 февраля 2024 года нами было проведено исследование в одной из подгрупп 7 класса с целью выявления методом научного наблюдения уровня развития компенсаторной компетенции у обучающихся. В исследовании было задействовано 8 человек.

В рамках данного исследования нами было выделено несколько важных критериев развития компенсаторной компетенции, по которым мы и оценивали уровень ее развития у учеников при обучении чтению на иностранном языке:

-

1) умение переводить незнакомые лексические единицы в иноязычном тексте без словаря;

-

2) умение заменять лексические единицы синонимами;

-

3) умение переконструировать предложение;

-

4) умение трансформировать одну часть речи в другую;

-

5) понимание иноязычного текста в целом;

-

6) умение пересказать текст собственными словами.

На уроках английского языка по данным критериям 2 ученика показали высокий уровень развития компенсаторной компетенции, 2 – средний, 4 – низкий.

По результатам проведенной диагностики был сделан следующий вывод: компенсаторная компетенция развита у обучающихся 7 класса в большинстве своём на среднем и низком уровнях и требует дальнейшего своего развития на уроках иностранного языка.

Обсуждение результатов.

Итак, мы определили, что развитие компенсаторной компетенции возможно и нужно осуществлять при обучении чтению на уроке иностранного языка. На каждом из этапов работы с текстом учитель может предлагать обучающимся ряд упражнений, направленных на развитие компенсаторной компетенции.

В рамках данной работы нами были разработаны методические рекомендации, направленные на повышение уровня развития компенсаторной компетенции в процессе обучения английскому языку.

Для дотекстового этапа характерны мотивационно-побудительная фаза, снятие или сокращение языковых, а также психологических трудностей. На данном этапе ставится цель подготовки обучающихся к вос- приятию иноязычного текста, а также на формулирование речевой задачи и цели, поставленных перед этапом первого прочтения текста. Кроме того, здесь находит место актуализация жизненного опыта самого обучающегося. В своих работах методисты солидарны друг с другом в том мнении, что на данном этапе работа над предложенным текстом не должна касаться его содержания, чтобы в дальнейшем не «лишить» обучающе- гося интереса к прочтению данного текста и содержащейся в нём информации. На мотивационно-побудительной фазе данного этапа учителю необходимо заинтересовать обучающихся в данной работе. Это можно сделать с помощью следующих приёмов: поработать с заголовком тек- ста, задать наводящие вопросы, касающиеся данной темы, прочитать какое-либо изречение, пословицу, поговорку, показать картинку, видеоролики на данную тему, прослушать музыку, использовать ассоциа-грамму и т. д.

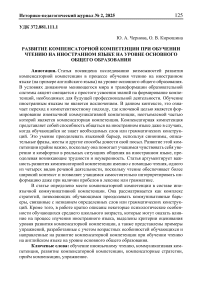

На данном этапе обучающимся был предложен тематический иллюстративный материал, по которым они предположили тему занятия. Например, по представленной ниже картинке становится понятно, что тема занятия «Family» (рис. 1).

Look at the pictures. Who are these people?

Рис. 1

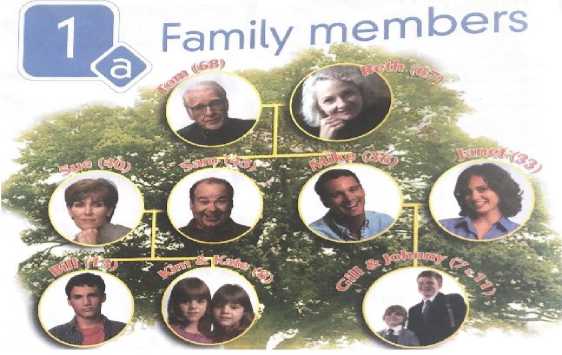

По приведённой ниже в качестве примера ассоциограмме (рис. 2) ученики с помощью перевода догадались о том, что на занятии речь пойдёт о теме «Hobby», а затем дополняли её собственными примерами. В процессе обучения могут активно использоваться наводящие вопросы, помогающие ученикам думать самостоятельно. Важно, чтобы они не боялись переспрашивать, если что-то непонятно, или признаваться в незнании. Ученикам также рекомендуется задавать свои вопросы. Задача учителя – не подавлять эту инициативу, а наоборот, всячески поощрять развитие навыков общения и взаимодействия в учебной среде.

Рис. 2

Еще одно полезное упражне- Read the title of the text and say what ние – это попытка определить глав- you think it is about.

ную мысль/идею текста, основываясь только на его заголовке. Это помогает развить навыки прогнозирования содержания (рис. 3).

How English Developed

In the 16th century the people who lived in Europe didn't know English. They couldn't understand English words. Only those who lived on the British Isles spoke English. In those years Latin, French, German and Italian were popular on the continent.

Рис. 3

Поиск и использование опор на текущем этапе обучения играет важную роль в развитии компенсаторных навыков. В данном контексте сущность опоры проявляется в функции средства обучения, в применении к конкретным видам речевой деятельности. Это – информационная поддержка речевого и неречевого характера, стимулирующая коммуни- кативную деятельность и направляющая ее формирование на всем протяжении путем указания (разной степени выраженности) на способы ее реализации» [Барбакова, 2009, с. 124]. Например, полезным упражнением является поиск в тексте ключевых слов, таких как часто повторяющиеся или однокоренные слова, которые помогают понять основную тему и предсказать дальнейшее развитие сюжета.

Для фазы снятия языковых трудностей полезным, на наш взгляд, было упражнение на нахождение правильного определения для той или иной языковой единицы.

Match the words to their definitions.

-

1. goalkeeper

-

2. defender

-

3. goalposts

-

4. striker

-

5. pitch

-

6. champion

A.a player who tries to prevent the opponents from scoring

-

B. a player who tries to score goals

-

C. the place you play football

D.the two poles that form the goal E. the player whose job is to guard the goal

-

F. a player or a team that wins the top prize in a competition

Кроме того, привычные методики преподавания иностранного языка обладают потенциалом для развития компенсаторной компетенции. В частности, целесообразно акцентировать внимание обучающихся на интернациональной лексике, представленной в текстах, а также на подборе синонимичных интернацио-нализмов к изучаемым лексическим единицам. Использование интернациональных слов может служить эффективной стратегией преодоления лексических трудностей в процессе коммуникации.

Введение новой лексики целесообразно осуществлять посредством контекстуального представления, что положительно влияет на формирование навыков языковой догадки у обучающихся. При семанти-зации лексических единиц в предложенном тексте рекомендуется включать задания, направленные на словообразование. Например, упражнение на преобразование частей речи.

Добавьте один из суффиксов (-er, -r, -ian, -ist, -man) к словам, чтобы образовалось название профессии. Переведите образовавшиеся слова.

Ex.: police (полиция) – policeman (полицейский)

-

1. music (музыка)

-

2. journal (журнал)

-

3. post (почта)

-

4. drive (водить машину)

-

5. photograph (фотография) politics (политика)

-

6. science (наука)

-

7. art (искусство)

Ещё одно упражнение – преобразование одной части речи в другую.

Form adjectives from the words. Use -able, -ible, -ent to form adjectives from verbs.

-

1. enjoy

-

2. differ

-

3. believe

-

4. insist

-

5. consider

-

6. sense

Поиск синонимов/антонимов также было полезным на данном этапе упражнением, способствующим развитию компенсаторной компетенции у обучающихся.

Write the opposites.

-

1. an old woman – …

-

2. a tall girl – …

-

3. small eyes – …

-

4. long hair – …

-

5. straight hair – …

Анализ словообразования лексических единиц не только углубляет понимание структуры языка, но и развивает компенсаторные навыки. Упражнения, посвященные словообразованию, позволяют учащимся понять принципы формирования слов, что в дальнейшем поможет им самостоятельно конструировать новые слова при дефиците словарного запаса и успешно преодолевать языковые трудности.

Представленные упражнения дотекстового этапа нацелены на развитие у обучающихся способности к прогнозированию содержания, выделению наиболее важных слов, подбору синонимов и определению значения незнакомых языковых элементов. В конечном итоге это способствует формированию у учащихся компенсаторных навыков, позволяющих понимать текст даже при наличии пробелов в знаниях.

Далее следовал второй, т. е. текстовый этап. Текстовый этап, по сути, представляет собой процесс чтения текста. После ознакомления с текстом ученикам предлагаются задания, направленные на проверку и закрепление понимания прочитанного материала.

В качестве примеров заданий, направленных на проверку понимания текста, можно привести следующие: ответы на вопросы по содержанию, определение истинности утверждений с последующим исправлением неверных, а также восстановление хронологической последовательности событий на основе иллюстраций. К числу эффективных упражнений относятся: замена лексических единиц синонимами, трансформация грамматических конструкций (например, перевод из активного залога в пассивный и наоборот), перифраз предложений, заполнение пропусков подходящими по смыслу словами, а также структурирование информации в табличной или схематичной форме.

Итак, после прочтения текста обучающимся было предложено, помимо прочего, дополнить предложения, выбрав правильный вариант ответа (рис. 4).

Read the text and complete the sentences after it.

Only Children1

Arc only children different? Are they cleverer? Are they eelfish?

Some people say that only children often become successful in their carvers. A lot of famous people were only children. Other people are sure that only children have more problems than children who come from big families. At school it’s difficult for them to make friends but at the same lime they are usually loving people because they get all the love from their parents.

Here is what three only children say.

Sally: As a child, I talked to my dog for hours. Sho was my real friend. I think pets nre very important to only children. My life whs rather boring. I didn’t have friends nt school. But 1 was one of the best pupils. Now I’m successful in my work.

only children — единственные дети

L i x a: I didn't make any friends at school. During my school holidays I had nobody to play with. But I was happy because my parents were my best friends. We travelled a lot. I visited some foreign countries, met different people. Now everybody says I’m a good journalist.

M i к e: At times I was unhappy when I was a child. When my parents sent me to school at the age of five, I didn’t like it. I didn’t have any friends then. It was not an easy life for a child. Now my wife and I have two sons. They are good friends. We didn’t want an only child.

-

1) It is easier for only children to ... .

-

a) make friends b) make a career"O

-

2) Sully was able to find a friend ... .

-

a) at home b) at school

-

3) Liza ... unhappy when she was a child,

-

a) felt b) didn’t feel

4> In his interview Mike doesn’t speak about ... .

-

a) his schooldays b) his career

Рис. 4

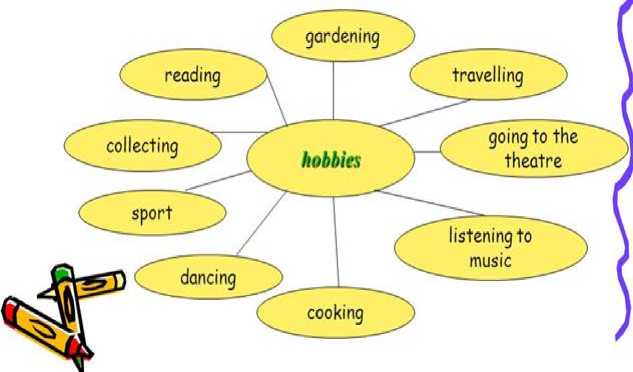

Подстановка подходящих по смыслу слов – одно из эффективных упражнений для данного этапа. Так, например, в приведённом ниже упражнении (рис. 5) учащимся необходимо было вставить слово, подсказкой послужили картинки.

Complete the sentences with the right words.

Рис. 5

В приведённом ниже упражнении обучающимся необходимо было подобрать подходящие по смыслу заголовки к каждой из частей текста согласно содержанию (рис. 6).

Choose the title for each part of the text.

The person I admire by Jenny Smith !► The person that I admire the most is scientist Stephen William Hawking He was born on 8е' January 1942, in Oxford. England. Stephen is famous for his work on the basic laws of the universe He is also famous for the way he copes with having Motor Neuron Disease (MND).

£> Stephen studied Physics at University College. Oxford. He was diagnosed with MND while still at university Stephen slowly lost control of his muscles and eventually he couldn't walk Despite the. he finished his studies, got married and started a career at the university. £► Some years later, he lost he voice completely Unfortunately, he was In the middle of writing a book at the time and suddenly had no way to communicate other than blinking Today, a computer system on his wheelchair enables him to speak Of his many books. A Brief

History of Г/me is Stephen's bestseller.

[►The reason I admire turn is because he is very intelligent and brave, and he never gives up on life When I think of him, I know that anything is possible as long as you really want it and work hard to achieve it

Use the headings to complete the paragraph plan.

-

• later years • the reasons Jenny admires him

-

• name, date/place of birth, profession • early years

Introduction Main Body Conclusion

|

Para 1 — |

▲ Para 2 |

^ Para 3 । |

a Para 4 |

Рис. 6

Кроме того, после прочтения обучающимся было предложено задание на выбор основной мысли текста для того, чтобы проверить, как хорошо они его поняли.

What do you think the story is about?

The story is about:

-

• people who are starving;

-

• how starvation changes people;

-

• how the weather influences people’s life;

-

• how noble people can be in difficult situations.

Следующие предлагаемые нами упражнения направлены на развитие навыков логического восстановления текста из отдельных абзацев или предложений. Кроме того, можно предложить обучающимся упражнение по составлению плана прочитанного материала, который может послужить опорным конспектом, облегчающим последующий пересказ.

На послетекстовом этапе также возможно развитие компенсаторной компетенции. Заключительный этап работы с текстом предполагает использование полученной информации в устной речи. Чтобы улучшить способность обходить языковые трудности, предлагались задания на пересказ прочитанного, при этом нужно было заменять слова и грамматические конструкции на аналогичные по значению. Для закрепления материала можно также предложить ученикам преобразовать текст: монолог в диалог, или наоборот.

Помимо пересказа и трансформации текста, обучающимся было предложено ответить на вопросы по теме в форме собственного рассказа, высказать своё мнение по прочитанному (рис. 7).

Read Jason’s story and write what you think about the first day at school.

.Jason

-

1) 1 love long summer holidays.

-

2) I never want to go back to school.

-

3) On the first day I have to lx* at school at 9:00 a.m.

-

4) I leave my house late and I have to run.

-

5) I talk to my friends until the bell rings.

-

6) Our teachers tell us about our nrw classes and what we are going to do.

-

7) On the first day we have some real classes too.

-

8) I usually like the first day at school.

Рис. 7

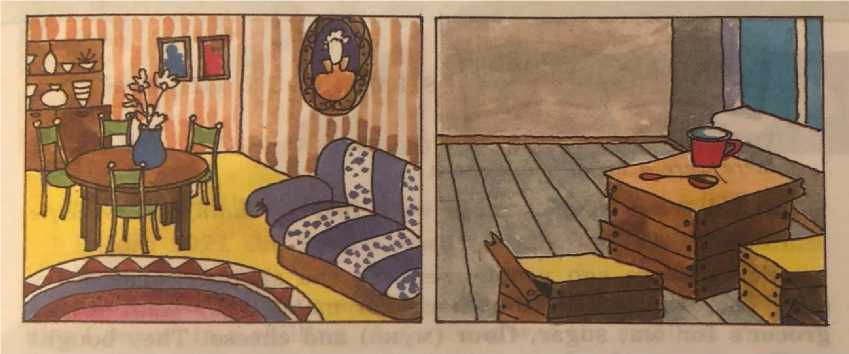

Другое упражнение – выбрать изображение, иллюстрирующее происходящие в прочитанном тексте события и объяснить почему (рис. 8).

Which picture can be an illustration to the story? Why?

Рис. 8

Таким образом, развитие компенсаторной компетенции возможно на каждом из этапов работы с текстом при обучении чтению на уроке иностранного языка. Существует множество упражнений, направленных на это. Материалом для развития компенсаторных умений могут послужить как упражнения из учебников, так и упражнения дополнительного характера, подготовленные учителем по изучаемой теме.

Заключение. В ходе исследования было выявлено, что у обучающихся компенсаторная компетенция развита на недостаточном уровне. Приведённые в работе примеры упражнений способствуют развитию многих составляющих компенсаторной компетенции – языковой догадки, аппроксимации, умению употреблять синонимы, использовать перифраз, обращаться за помощью и других.

Подобные упражнения необходимо, на наш взгляд, выполнять как можно чаще на уроке иностранного языка, так как благодаря им обучающиеся увеличивают свой словарный запас, больше знакомятся с законами словообразования, существующими в изучаемом иностранном языке, учатся правильно заменять слова си-нонимами/антонимами, трансформировать предложения и при нехватке языковых средств выходить из сложившейся трудной языковой ситуации и минимизировать коммуникативные неудачи, развивают воображение, что, как уже было отмечено, важно для развития компенсаторной компетенции, одного из главных звеньев иноязычной коммуникативной компетенции.