Развитие педагогических компетенций студентов среднего профессионального образования (на примере специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования)

Автор: Клыкова Е.О., Сидорова Т.В.

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию процесса развития педагогических компетенций студентов, обучающихся по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в колледже БГУ. В работе рассматриваются ключевые аспекты формирования профессиональной компетентности будущих педагогов дополнительного образования, включая теоретические основы, методические подходы и практические рекомендации. Среди важных профессиональных компетенций педагога авторы выделяют предметно-методические, психолого-педагогические, коммуникативные, организационно-управленческие и рефлексивные. Успех формирования таких компетенций зависит от созданных в колледже педагогических условий, в частности от грамотно реализованного практико-ориентированного подхода в обучении. Особое внимание уделяется важности прохождения производственной педагогической практики. В статье представлены результаты эмпирического исследования, демонстрирующие эффективность предлагаемых подходов к развитию педагогических компетенций студентов среднего профессионального образования, которые могут быть использованы для совершенствования процесса подготовки специалистов в области дополни-тельного образования.

Педагогические компетенции, среднее профессиональное образование, колледж, педагогика дополнительного образования, педагогические условия

Короткий адрес: https://sciup.org/148331873

IDR: 148331873 | УДК: 377.8 | DOI: 10.18101/2307-3330-2025-2-47-56

Текст научной статьи Развитие педагогических компетенций студентов среднего профессионального образования (на примере специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования)

Клыкова Е. О., Сидорова Т. В. Развитие педагогических компетенций студентов среднего профессионального образования (на примере специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования) // Вестник Бурятского государственного университета. Образование. Личность. Общество. 2025. № 2. С. 47‒56.

Современная система российского образования претерпевает значительные изменения, направленные на повышение качества подготовки кадров, обеспечение соответствия образовательных стандартов требованиям рынка труда и развитие профессиональной мобильности выпускников. Специализация «Педагогика дополнительного образования» является одной из ключевых в рамках реализации государственной политики в области повышения квалификации педагогов и формирования профессиональных компетенций в сфере воспитания и социализации детей и молодежи.

Развитие педагогического потенциала требует постоянного совершенствования методологии подготовки студентов среднего профессионального образования (СПО), разработки инновационных подходов и методик, направленных на формирование и развитие профессионально значимых качеств будущих педагогов. В частности, возрастает значимость проектной деятельности, учебно-исследовательской практики, стажировок и взаимодействия учебных заведений с образовательными учреждениями различных уровней [2].

Проблематика управления развитием педагогических компетенций активно изучается отечественными учеными-педагогами и психологами. А. В. Хуторской [6], Л. С. Выготский, Ю. Н. Кулюткин, Т. И. Шамова внесли значительный вклад в разработку теоретико-методологических основ педагогики и психологии образовательного процесса. Теоретическая составляющая формирования педагогических компетенций описана в работах А. К. Макаровой, А. Л. Андреева, В. Е. Медведева и других.

Формирование педагогических компетенций у будущих педагогов дополнительного образования — сложный и многогранный процесс, требующий создания целенаправленной системы педагогических условий. При рассмотрении классификации педагогических компетенций педагога дополнительного образования можно выделить следующие группы:

-

1. Предметно-методические компетенции — владение знаниями в конкретной области дополнительного образования, умение разрабатывать и реализовывать образовательные программы, использовать современные образовательные технологии и методики обучения.

-

2. Психолого-педагогические компетенции — знание возрастных особенностей обучающихся, умение создавать благоприятную образовательную среду, владение методами мотивации и стимулирования познавательной активности, способность к индивидуализации и дифференциации обучения.

-

3. Коммуникативные компетенции — эффективное взаимодействие с различными участниками образовательного процесса (обучающимися, их родителями, коллегами), владение ораторским искусством и навыками урегулирования конфликтных ситуаций.

-

4. Организационно-управленческие компетенции — планировать и координировать образовательный процесс, руководить группой обучающихся, проводить оценивание результатов обучения и вести необходимую документацию.

-

5. Рефлексивные компетенции — способность к самоанализу, критической оценке собственной деятельности, выявлению профессиональных дефицитов и проектированию индивидуальной траектории профессионального роста [3].

Успешное формирование указанных компетенций предполагает целенаправленное создание педагогических условий, способствующих не только освоению теоретических знаний, но и практической реализации полученных навыков. В соответствии с концепцией В. А. Сластенина [5] педагогические условия рассматриваются как комплекс взаимосвязанных факторов, определяющих эффективность образовательного процесса и достижение поставленных образовательных целей.

Для успешного формирования педагогических компетенций у будущих педагогов дополнительного образования необходимо создание следующих условий:

-

1. Практико-ориентированный подход в обучении. Предполагает смещение акцента на активное использование практических занятий, включая моделирование различных педагогических ситуаций и анализ кейсов, взятых из реальной практики. В рамках учебных планов целесообразно предусмотреть специализированные курсы, направленные на развитие конкретных педагогических умений и навыков, таких как разработка образовательных программ, проведение учебных занятий и организация внеучебной деятельности, работа с детьми ОВЗ [4] и т. д.

-

2. Интеграция теоретических знаний с практической деятельностью. Необходимо обеспечить неразрывную связь между теоретическими курсами и практическим опытом. Организация педагогической практики в учреждениях дополнительного образования позволяет студентам применять полученные знания в реальных условиях под руководством квалифицированных педагогов-наставников.

-

3. Использование интерактивных методов обучения. Дискуссии, деловые игры, тренинги и проектная деятельность способствуют развитию самостоятельности и инициативы. Создание ситуаций, требующих принятия решений в условиях неопределенности и применения творческого подхода к решению педагогических задач, позволяет формировать гибкость и адаптивность мышления.

-

4. Организация педагогической практики. Качество организации практики определяется четким определением целей и задач, разработкой индивидуальных заданий, предоставлением студентам возможности самостоятельного проведения учебных занятий и внеурочных мероприятий, а также обеспечением обратной связи от педагогов-наставников и обучающихся.

-

5. Создание образовательной среды, способствующей профессиональному развитию. Обеспечение доступа к современным образовательным ресурсам, организация мастер-классов и семинаров с участием ведущих экспертов в области дополнительного образования, стимулирование участия студентов в научно-практических конференциях и конкурсах профессионального мастерства.

-

6. Развитие рефлексивных способностей студентов. Систематическая работа по самоанализу и самооценке деятельности, обсуждение успехов и неудач с пре-

- подавателями и наставниками, использование методов рефлексии (ведение дневников, написание эссе, участие в дискуссиях) способствуют осознанию собственных профессиональных дефицитов и определению путей их преодоления.

-

7. Формирование мотивации к профессиональному развитию. Осознание значимости профессии, стимулирование интереса к инновациям и новым технологиям, поддержка инициатив и творческих начинаний позволяют создать условия для формирования успешного и востребованного педагога дополнительного образования [3].

В рамках настоящего исследования был организован констатирующий эксперимент на базе колледжа БГУ в период с октября по ноябрь 2024 г. В исследовании приняли участие 25 студентов 3-го курса, обучающихся по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования.

Нами были использованы следующие методы: анкетирование, тестирование, беседа с отдельными студентами, анализ документации, включенное наблюдение. Далее опишем результаты использования каждого диагностического инструментария для оценки уровня сформированности педагогических компетенций у студентов 3-го курса.

Анкета «Самооценка педагогических компетенций» содержала вопросы, направленные на оценку студентами уровня сформированности вышеперечисленных компетенций. Пример вопроса: «Оцените, насколько хорошо вы умеете разрабатывать конспекты занятий по своему профилю дополнительного образования (от 1 до 5, где 1 — совсем не умею, 5 — умею отлично)». Анкета была разработана на основе существующих моделей педагогических компетенций [1; 6].

Результаты анкетирования показали, что студенты в целом оценивают свой уровень сформированности педагогических компетенций как средний. Наиболее высокие оценки получили коммуникативная и организационно-управленческая компетенции, что может быть связано с активным участием студентов в различных внеучебных мероприятиях и практической работе. Наиболее низкие оценки получили предметно-методическая и рефлексивная компетенции, что свидетельствует о необходимости усиления работы по формированию этих компетенций в процессе обучения.

Тест «Педагогический минимум» включал вопросы по базовым понятиям педагогики, психологии и методики дополнительного образования. Целью теста было определение уровня теоретических знаний студентов. Примеры вопросов: «Что такое дидактика?», «Назовите основные этапы развития личности в подростковом возрасте», «Какие методы используются в дополнительном образовании?» и т. д.

Результаты тестирования показали, что уровень теоретических знаний студентов в области педагогики и психологии является ниже среднего. Многие студенты испытывают затруднения при ответах на вопросы, касающиеся современных образовательных технологий и методов обучения.

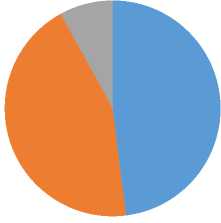

Педагогический минимум

Низкий — 12 студентов

Средний — 11 студентов

Высокий — 2 студента

Рис. 1. Результаты теста «Педагогический минимум» в группе 09D29

Беседа с отдельными студентами. В рамках констатирующего эксперимента были проведены индивидуальные беседы с пятью студентами 3-го курса. Цель беседы — выявление более глубокого понимания студентами сущности и содержания педагогических компетенций, а также трудностей, с которыми они сталкиваются в процессе профессиональной подготовки. В ходе бесед были заданы следующие вопросы: Каково ваше понимание сущности педагогических компетенций? Какие педагогические компетенции, на ваш взгляд, наиболее важны для педагога дополнительного образования? Почему? Какие трудности вы испытываете в процессе освоения педагогических компетенций? Какие аспекты обучения в колледже, на ваш взгляд, наиболее эффективно способствуют формированию педагогических компетенций? Что, по вашему мнению, необходимо улучшить в процессе обучения, чтобы повысить уровень сформированности педагогических компетенций?

Анализ документации. Нами были изучены учебный план, рабочие программы дисциплин, по которым занимается группа, а также отчеты о прохождении педагогической практики

Анализ отчетов о прохождении педагогической практики выявил, что студенты испытывают трудности при планировании и организации учебных занятий, особенно при разработке индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с разными потребностями и возможностями. Также было отмечено недостаточное использование студентами современных образовательных технологий и методов мотивации.

Наблюдения за учебной деятельностью студентов показали, что многие студенты испытывают трудности при установлении контакта с обучающимися, особенно с детьми, имеющими особенности развития. Также было отмечено недостаточное умение студентов использовать методы активного обучения и вовлекать обучающихся в образовательный процесс, наблюдались трудности в коммуникативной и методической сфере.

Результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о том, что у студентов 3-го курса колледжа, обучающихся по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, сформированность педагогических компетенций находится на среднем уровне. Наиболее развиты коммуникативная и организационно-управленческая компетенции, а наименее — предметно-методическая и рефлексивная компетенции. Студенты испытывают трудности при планировании и организации учебных занятий, использовании современных образовательных технологий и методов мотивации, установлении контакта с обучающимися.

На основе проведенной диагностики нами была актуализирована и апробирована рабочая программа производственной (педагогической) практики, направленная на повышение уровня сформированности педагогических компетенций у студентов колледжа. Особое внимание уделено роли педагогической практики на базе Дома творчества Октябрьского района города Улан-Удэ как ключевого элемента программы, обеспечивающего получение студентами практического опыта и развитие профессиональных навыков.

Педагогический эксперимент включал в себя три основных этапа.

Подготовительный этап . На данном этапе проводилась подготовка студентов к прохождению производственно-педагогической практики. Были организованы тренинги и мастер-классы, направленные на развитие коммуникативных навыков, умения планировать и организовывать учебные занятия, использовать современные образовательные технологии. Студентам были предоставлены методические рекомендации по разработке образовательных программ, конспектов занятий и дидактических материалов.

Основной этап . На данном этапе студенты проходили производственную педагогическую практику на базе Дома творчества Октябрьского района города Улан-Удэ. Во время практики студенты имели возможность наблюдать за работой опытных педагогов дополнительного образования, анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия; разрабатывать и реализовывать собственные занятия и конспекты занятий, проводить учебные занятия и внеурочные мероприятия под руководством педагогов-наставников, получать обратную связь от педагогов-наставников и обучающихся, участвовать в методических семинарах и конференциях.

Заключительный этап. На данном этапе проводился анализ результатов прохождения производственной педагогической практики. Студенты представляли отчеты о проделанной работе, участвовали в обсуждении полученного опыта, проводили самооценку уровня сформированности педагогических компетенций. Педагоги-наставники и руководители практики давали оценку деятельности студентов и предоставляли рекомендации по дальнейшему профессиональному развитию.

После завершения производственной педагогической практики был проведен контрольный этап экспериментального исследования. На данном этапе приняли участие те же 25 студентов третьего курса, что и на этапе констатации. Для оценки динамики уровня сформированности педагогических компетенций использовался аналогичный диагностический инструментарий, применявшийся на констатирующем этапе исследования.

Анкетирование «Самооценка педагогических компетенций». С целью изучения влияния производственной педагогической практики на формирование профессиональной самооценки будущих педагогов было проведено анкетирование, направленное на оценку уровня сформированности педагогических компетенций. Анализ полученных данных показал, что прохождение практики оказало существенное влияние на самовосприятие студентами своих профессиональных возможностей. В частности, результаты анкетирования выявили значительное повышение самооценки в отношении предметно-методической и рефлексивной компетенций. Примечательно, что именно данные компетенции, по мнению студентов, являлись наиболее слабо развитыми на начальном этапе исследования.

В таблице 1 представлены средние баллы по самооценке сформированности педагогических компетенций на констатирующем и контрольном этапах эксперимента (по 5-балльной шкале).

Таблица 1

Динамика самооценки сформированности педагогических компетенций

(средний балл)

|

Компетенция |

Констатирующий этап |

Контрольный этап |

Динамика |

|

Предметно-методическая |

3.2 |

3.6 |

+0.4 |

|

Психолого-педагогическая |

3.5 |

3.8 |

+0.3 |

|

Коммуникативная |

4.0 |

4.2 |

+0.2 |

|

Организационно-управленческая |

3.8 |

4.0 |

+0.2 |

|

Рефлексивная |

3.0 |

3.5 |

+0.5 |

Как видно из таблицы 1, наиболее значительный рост наблюдался в самооценке рефлексивной компетенции (+0.5 балла), что свидетельствует о повышении способности студентов к самоанализу и самооценке своей педагогической деятельности. Также заметно улучшилась самооценка предметно-методической компетенции (+0.4 балла), что говорит о повышении уверенности студентов в своих знаниях и умениях в области разработки образовательных программ и использования современных образовательных технологий.

Уровень теоретических знаний студентов в области педагогики и психологии оценивался с помощью теста «Педагогический минимум». Анализ результатов выявил небольшое улучшение, выраженное в увеличении среднего балла на 15 пунктов. При анализе ошибок было отмечено, что студенты стали реже допускать неточности в вопросах, касающихся современных образовательных технологий и методов, что может свидетельствовать о влиянии практической подготовки.

Параллельно был проведен анализ отчетов о прохождении педагогической практики. Данные отчетов свидетельствуют о возросшей уверенности и профессиональной компетентности студентов в вопросах планирования и организации учебной деятельности, разработки индивидуальных образовательных маршрутов, адаптированных к потребностям и возможностям каждого обучающегося. Также отмечается более широкое и осознанное использование современных образовательных технологий и методов мотивации в практической работе.

В ходе бесед со студентами было выявлено, что они стали лучше понимать сущность и содержание педагогических компетенций, более осознанно оценивать свои сильные и слабые стороны как педагога. Студенты отмечали, что производственная педагогическая практика позволила им применить теоретические знания на практике, развить профессиональные навыки, приобрести уверенность в себе и сформировать положительную мотивацию к педагогической деятельности.

Примеры высказываний студентов: «После практики я почувствовала себя настоящим педагогом. Я поняла, что могу работать с детьми, что у меня это получается. Практика дала мне уверенность в себе и желание продолжать развиваться в этой профессии»; «Раньше я боялась разрабатывать собственные программы, казалось, что это очень сложно. Но на практике, когда рядом были опытные педагоги, которые помогали и поддерживали, я поняла, что это вполне реально. Теперь я чувствую себя гораздо увереннее в этом плане»; «На практике я научилась лучше понимать детей, их потребности и интересы. Я стала более внимательно относиться к каждому ребенку, стараться найти к нему индивидуальный подход».

Апробированная рабочая программа производственной (педагогической) практики с акцентом на формирование педагогических компетенций на базе Дома творчества Октябрьского района города Улан-Удэ представляет собой эффективный инструмент формирования педагогических компетенций у студентов колледжа. Опыт, полученный в процессе практики, играет ключевую роль в развитии профессиональных навыков, формировании положительной мотивации к педагогической деятельности и подготовке будущих специалистов к успешной работе в сфере дополнительного образования.

Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования процесса подготовки специалистов в области дополнительного образования и разработки эффективных педагогических условий для формирования педагогических компетенций у студентов колледжа.