Развитие субъектной позиции учащихся: возможности урока и внеурочного мероприятия

Автор: Беглова Т.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Современные науки и образование

Статья в выпуске: 1-2 (32), 2017 года.

Бесплатный доступ

ФГОС поставил перед педагогами школ новые цели деятельности. Теперь усвоение знаний по различным предметам не является приоритетной задачей. Развитие личности учащихся - цель и основной результат образования. На практике педагоги столкнулись с существенными затруднениями, связанными с достижением этой цели. Привычные профессиональные "инструменты" не позволяют эффективно работать на новый стандарт. В статье представлен опыт разработки образовательных технологий, позволяющих при сохранении привычных для школ форм организации деятельности учащихся (урок и внеурочное мероприятие), работать на цели, связанные с достижением личностных образовательных результатов.

Личностные образовательные результаты, субъектная позиция, образовательная ситуация, типы образовательных ситуаций

Короткий адрес: https://sciup.org/140121852

IDR: 140121852

Текст научной статьи Развитие субъектной позиции учащихся: возможности урока и внеурочного мероприятия

Федеральные государственные образовательные стандарты НОО и ОО, расширяют понимание образовательных результатов учащихся, дополняя предметную обученность и метапредметные компетенции личностными образовательными результатами. Личностные образовательные результаты определяются как система ценностных отношений (к себе, другим людям, образовательному процессу и его результатам, к культуре и миру) сформированных в образовательном процессе, а также умений, позволяющих осуществлять деятельность в соответствии с ними (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 2010) .

В целом, мы можем говорить о том, что личностный образовательный результат заключается в готовности и способности человека управлять своей жизнью, своими отношениями с другими людьми и деятельностью на основе ценностей. Интегральное качество личности человека, обеспечивающее такую готовность и способность, определяется как субъектная позиция .

В настоящее время, когда вопрос развития субъектной позиции перешел из академического знания в практическую плоскость, важно не только разобраться в сути явления, но и разработать практические рекомендации, позволяющие педагогу-практику решать поставленные перед ним задачи. Понятие «субъектная позиция объединяет в себе два понятия (субъектность и позиция), каждое из которых наполнено глубоким смыслом. Субъектность (от лат. subjectus - находящийся у основания) - это, в самом общем значении, способность человека управлять своей деятельностью. "Понимание субъекта в современных науках о человеке связывается с наделением его качествами быть активным, самостоятельным, способным к осуществлению специфически человеческих форм жизнедеятельности, прежде всего, предметно-практической деятельности. Стать субъектом деятельности -значит освоить эту деятельность, быть способным к ее осуществлению и творческому преобразованию" (О.А. Мацкайлова, 2006; с. 43-48).

Субъектность формируется в процессе жизнедеятельности человека. Можно выделить этапы ее развития: субъект действия – субъект собственного действия – субъект деятельности – субъект собственной деятельности (В.И. Слободчиков, 2005; с. 161). При этом необходимо учитывать, что развитию субъектности способствует среда, в которую погружен ребенок и наличие взрослых, определенным образом строящих отношения с ним (И.В. Вачков, 2014; с.36-50).

Одно из определений понятия "позиция" звучит так: "Позиция (от лат. position) – устойчивая система отношений человека к определенным сторонам действительности, проявляющаяся в соответствующем поведении и поступках. Позиция – развивающееся образование. Зрелость позиции характеризуется непротиворечивостью и относительной стабильностью" (Психология. Словарь, 1990; с.279).

Позиция характеризует место человека в его жизнедеятельности: является ли он истинным автором своей жизни или «плывет по течению», воплощая чужие цели и ценности. Позиция определяет ценности, интересы, мотивы, установки, а также типичные для субъекта способы реализации в своей жизни отношений с окружающими людьми (О.А. Мацкайлова, 2006; с. 43-48) и направленность личности как «отношение того, что личность получает и берет от общества, _ к тому, что она ... вносит в его развитие» (Б.Ф.Ломов, 1999; с. 311).

Наличие позиции является отражением зрелости человека, показывает наличие сложившегося мировоззрения и способности человека воплощать в жизни свои ценностные установки.

Таким образом, субъектная позиция - качество сложное, многосоставное. Для того, чтобы человек смог таким образом строить свою жизнь, необходимо, во-первых, овладеть определенными компетенциями, которые позволяют человеку ставить цели на основе ценностей, достигать их, подбирать достойные ценностей средства (действия), рефлексировать совершённые поступки, отстаивать свои ценности в диалоге с другими людьми и т.д. То есть, управлять своей деятельностью и общением на основе ценностей. Во-вторых, в содержание субъектной позиции входят сами ценности, как лично принятые человеком обязательства и нормы перед самим собой и другими людьми, его ориентиры и маяки.

Знание теоретических оснований, положенных в основу стандарта, не снимает вопроса о том, как воплотить в реальной образовательной практике эту цель. В настоящее время в разных образовательных сообществах появляются команды, включающие в себя и представителей науки и практиков, цель которых - разработать технологии, позволяющие учителю эффективно решать поставленные перед ним задачи. Одним из примеров является деятельность межшкольной группы под руководством Битяновой М. Р., кандидата психологических наук, директора Центра психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ». Научным консультантом выступила Склярова Т.В., доктор педагогических наук, ПСТГУ. В проект вошли творческие группы педагогов пяти образовательных учреждений Москвы. Идея работы заключалось в разработке образовательных технологий, позволяющих педагогу работать на развитие субъектной позиции учащихся разного возраста, и при этом сохранить разрабатываемый подход органичным по отношению к практике. Т.е. учитель мог использовать традиционные для образования формы организации деятельности учащихся (уроки и внеурочные мероприятия).

В данной статье представлены образовательные технологии, основы которых были разработаны в рамках деятельности данной группы.

Субъектная позиция – результат сложного развития человека, включающий в себя воздействие взрослого, окружающей среды, и, что немаловажно, саморазвития. Важнейшим инструментом создания условий для развития субъектной позиции является образовательная ситуация . Образовательная ситуация – это ситуация деятельности, в которую включен сам педагог и его воспитанники, специально спроектированная для решения конкретной задачи развития субъектной позиции (М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, Т.В. Беглова, А.Т. Теплицкая, 2015; с. 128). В основе образовательной ситуации всегда лежит деятельность, имеющая ценностные основания, а перед ее участниками стоит двойная задача: осуществить деятельность и воплотить в ней и ее результате осмысленную и принятую ценность. Ситуация является образовательной, поскольку направлена на развитие человека.

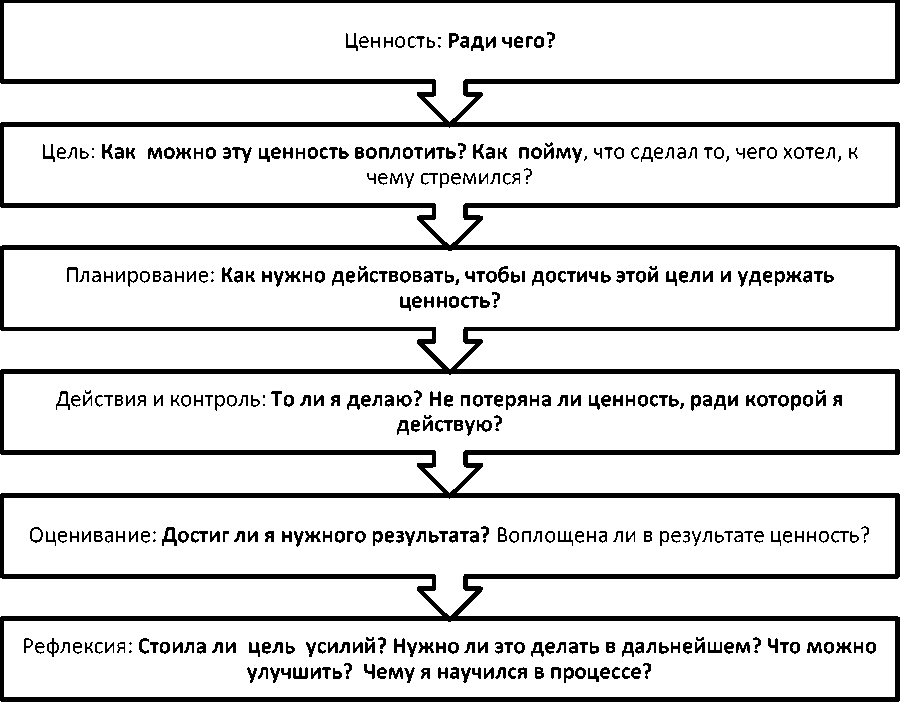

На основе теоретических представлений о субъектной позиции, ее сущности и этапах становления, была разработана базовая модель образовательной ситуации, направленной на ее развитие. А также, три частных технологии создания образовательных ситуаций, построенных на 1) ценностном образце, 2) ценностном выборе и 3) ценностном приоритете. Базовая модель образовательной ситуации представлена на рис. № 1. В ее основании лежит структура деятельности от момента осознания или принятия цели до рефлексии пути достижения цели. Но деятельность – это еще не вся структура образовательной ситуации, работающей на развитие субъектной позиции. На рисунке видно как наращивается (углубляется) содержание осуществляемой деятельности за счет добавления этапов, связанных с интеграцией ценности в осуществляемую деятельность и "удвоения" содержания уже существующих этапов.

Рисунок №1. Базовая модель образовательной ситуации

Проживая такую образовательную ситуацию, человек обретает возможность осмыслить и интегрировать ценностный опыт, чрезвычайно важный для развития субъектной позиции. Каждый этап ситуации потенциально содержит в себе вопрос, связанный с осмыслением ценностей.

Вопросы, представлены на рис. № 2.

Рисунок №2. Вопросы на разных этапах образовательной ситуации.

Степень самостоятельности учащихся в реализации образовательной ситуации (и получении ответов на поставленные вопросы) определяется, прежде всего, их возрастом и уровнем развития субъектности.

Такая структура должна быть положена в основу проектирования различных форм взаимодействия взрослых и детей в образовательном пространстве, а именно: технологии проведения урока, сценария мероприятия, встречи классного руководителя со своими воспитанниками, регламента деловой встречи (например, заседание школьного самоуправления) и т.д.

На основе базовой структуры образовательной ситуации разработано три частных образовательных технологии развития субъектной позиции и определена роль ценностей на каждом из этапов развития субъектной позиции учащихся:

-

1) Образовательная технология, построенная на ценностном образце;

-

2) Образовательная технология, построенная на ценностном выборе;

-

3) Образовательная технология, построенная на ценностном приоритете. В основе типологии - роль, которую играет ценность в регуляции деятельности человека.

Технология, построенная на ценностном образце . Учащиеся осваивают тот или иной ценностный образец и учатся выстраивать свои действия (их последовательность, содержание каждого действия, критерии оценивания) на основе этого образца. Так, масленичная ярмарка может проводиться в благотворительных целях и тогда все, что на ней будет происходить, будет замышляться, осуществляться, а затем - осмысляться с точки зрения ценностных образцов благотворительного действия.

Технология, построенная на ценностном выборе . В ней моделируется проблема выбора целей или путей их достижения. Учащиеся учатся сравнивать цели или пути их достижения по ценностным критериям и делать выбор. Например, накануне Дня победы старшеклассники могут самостоятельно решать, каким образом они хотят выразить свою благодарность тем, кто воевал и защищал Родину в годы войны: помощь ветеранам, проживающим в домах рядом со школой, уход за мемориалами ВОВ, участие в работе поисковых отрядов, помощь в создании и расширении музея и т.д.

Технология, построенная на ценностном приоритете, предполагает осмысление предложенной проблемы с ценностной точки зрения и проектирование деятельности по решению проблемы на основе данной ценности. В таких ситуациях учащиеся учатся выстраивать деятельность на основе осознанных ценностных приоритетов.

Уроки и внеурочные мероприятия обладают разным ресурсом для проектирования образовательных ситуаций. Урок - это пространство, ограниченное жесткими временными рамками. Здесь трудно организовать самостоятельную деятельность на основе предложенного образца. Но при этом есть возможность поработать с ценностным образцом, выработать критерии ценностной оценки, потренироваться в применении образца для оценки чужой деятельности. Чаще всего ученики выступают в качестве экспертов, оценивающих поведение других. Внеурочные мероприятия обладают большим ресурсом, связанным с организацией собственной деятельности ученика на основе ценности. Важно пояснить, что под словом мероприятие мы понимаем всю цепочку действий от момента задумки до осмысления и рефлексии. Для того, чтобы воспитательное мероприятие могло превратиться в событие для участников, реализовало весь ресурс для развития субъектной позиции учащихся, оно должно проектироваться как трехэтапное. Этапы могут быть условно названы Подготовка – Проведение – Последействие». И на каждом этапе решаются специфические задачи, связанные с развитием субъектной позиции.

Таким образом, новые цели образования, поставленные ФГОС, будут достигнуты лишь в том случае, если педагогическая практика получит инструменты, позволяющие при использовании традиционных образовательных ресурсов (уроки и мероприятия), выстраивать их на других основаниях. При этом важно, чтобы эти инструменты были технологичны, т.е. опыт их использования можно было бы широко транслировать.

Технологии проектирования образовательных ситуаций как раз и обладает таким ресурсом.

Список литературы Развитие субъектной позиции учащихся: возможности урока и внеурочного мероприятия

- Развитие универсальных учебных действий в школе (теория и практика)/М. Р. Битянова, Т. В. Меркулова, Т. В. Беглова, А. Г. Теплицкая; отв. ред. М. А. Ушакова. -Москва: Сентябрь, cop. 2015. -207 с.: ил., табл. -(Библиотека журнала Директор школы. Педагогика; 2015, № 5). -ISBN 978-5-88753-162

- Вачков И.В. Полисубъектное взаимодействие в образовательной среде/И.В. Вачков//Психология: журн. Высшей шк. экономики. -2014. -Т.1, №2. -С. 36-50.

- Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии/Б. Ф. Ломов; Рос. акад. наук, Ин-т психологии. -Москва: Наука, 1999. -349, с., л. портр. -(Памятники психологической мысли). -ISBN 5-02-008309-7.

- Мацкайлова О.А. Субъектная позиция как цель гуманитарного образования/О.А. Мацкайлова//Среднее профессиональное образование. -2006. -№10. -с. 43-48.

- Краткий психологический словарь/; под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. -Москва: Политиздат, 1985. -431 с.

- Слободчиков В.И. Очерки психологии образования/В.И. Слободчиков. -Биробиджан: Изд-во БГПИ, 2005.-272 с.

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования:(утв. приказом Минобрнауки России от 17 дек. 2010 г. № 1897).//Министерство образования и науки Российской Федерации: . -Москва, 2010. -Режим доступа: http://xn-80abucjiibhv9a.xn-p1ai/documents/938, свободный. -Дата обращения: 31.05.2016.