Реакция Арктики на действие сил Космоса

Автор: Ретеюм А.Ю.

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 4 (69), 2023 года.

Бесплатный доступ

Выполнено эмпирическое обобщение, показывающее существование тесной зависимости климатического режима высоких широт на Земле от процессов Солнечной системы, обусловленных обращением планет по эллиптическим орбитам. Особое значение для динамики Земли имеет перемещение звезды к северу и к югу от барицентра. В 179-летнем цикле выделяются два коротких периода, в течение которых Земля с интервалом в 11 лет располагается к северу от центра масс, в которые происходят сильнейшие возмущения геосфер. Космический импульс передаётся дрейфующим к Северному полюсу ядром Земли через химическую реакцию соединения глубинного водорода с кислородом и физические процессы тепломассопередачи.

Арктика, дегазация недр, изменения климата, космос, многолетние колебания

Короткий адрес: https://sciup.org/140305704

IDR: 140305704 | УДК: 551, | DOI: 10.53115/19975996_2023_04_264_281

Текст научной статьи Реакция Арктики на действие сил Космоса

Общество. Среда. Развитие № 4’2023

Науке потребовался почти век, чтобы принять гениальный результат исследований М. Миланковича, согласно которому в режиме атмосферы происходят перестройки продолжительностью в десятки тысяч лет, порождённые вариациями орбиты Земли. Доказать зависимость климата от астрономического фактора в короткие времена до сих пор не удавалось, хотя обнаружены соответствующие свидетельства, например, следы отклика на 11-летний цикл первобытных лесов возрастом около 290 млн лет. Проблема в том, что не известен механизм, который бы мог обеспечить превращение в мощный климатообразующий импульс очень скромной по величине разницы в полном излучении звезды между годами даже больших солнечных максимумов и минимумов, измеряемой всего 0,3-0,7%. Как показано ниже, реальная причина глобальных изменений окружающей среды - не колебания солнечной радиации, не деятельность человека разумного, и реальные ее следствия - это не просто нарушение установившегося режима воздушной оболочки. Речь идёт об энергии движения масс всей Солнечной системы и возмущении всех ге- осфер, которые с особой силой проявляются у полюсов планеты [16].

Арктический очаг

В середине ноября 2021 г. на Северном морском пути тяжелые льды остановили движение 24 судов. Такая обстановка возникла впервые за много лет. Спутниковые снимки говорят о том, что первые признаки сдвига сезонных сроков на акватории Восточно-Сибирского моря появились ещё в июне. Это событие, произошедшее на фоне длительного потепления, – одна из серии аномалий, наблюдаемых в Арктике и Субарктике, которые требуют четкого физического объяснения.

Прежде всего, имеются в виду факты ускоренного таяния льдов. Межправительственная группа экспертов по изменению климата 20 лет назад полагала, что «потепление в Арктике так же велико, как в любой другой части мира, о чём свидетельствуют ежедневные максимальные и минимальные температуры». В настоящее время потепление на высоких широтах опережающими темпами общепризнано, но ещё мало изучено в отношении действующих причин. Чаще всего его предлагается считать эффектом обратной связи, поддерживаемой за счет снижения альбедо земной поверхности и увеличения площади открытой воды. Особая чувствительность природы Севера не подлежит сомнению, однако вопрос заключается в географическом положении источника энергии.

Гипотеза поступления тепла с юга поддается проверке. Потепление происходит при морозной погоде в условиях полярной ночи, причем тогда, когда площадь льдов мало изменилась. Характер теплообмена Арктики хорошо отражает направление и скорость меридионального ветра. Имеющие данные указывают на преобладание северного переноса воздуха в тропосфере пограничного субарктического пояса; иначе говоря, Арктика изолируется от окружающего пространства. Наконец, нужно принять во внимание, несоответствие между размещением населения в Северном полушарии как потенциального климатообра-зуюшего фактора и трендами температуры воздуха в отопительный сезон особенно очевидное к северу от 60-й параллели.

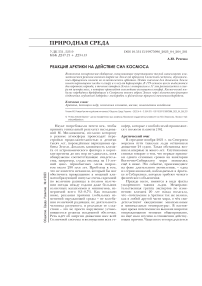

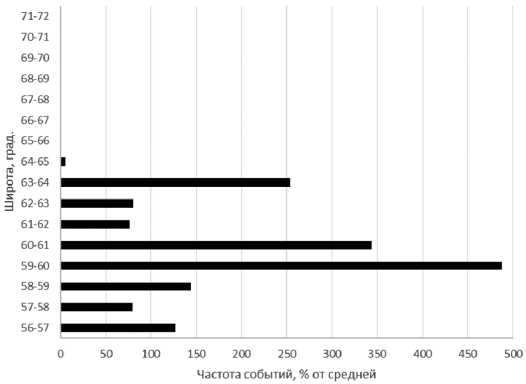

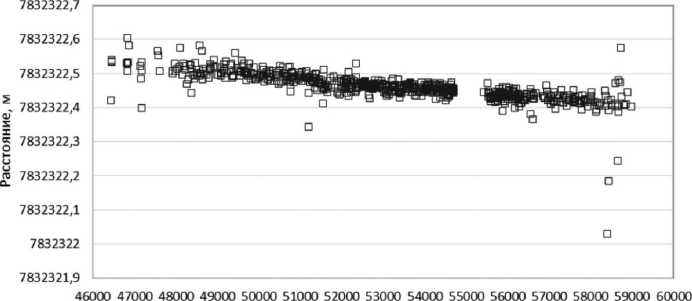

Если в самом деле «Арктика – кухня погоды», должен быть и очаг. Обнаруживаются несколько признаков увеличения в Арктике внутренней энергии. Достаточно назвать три из них, касающихся разных геосфер. Во-первых, к ним относится рост сейсмической активности недр (рис. 1).

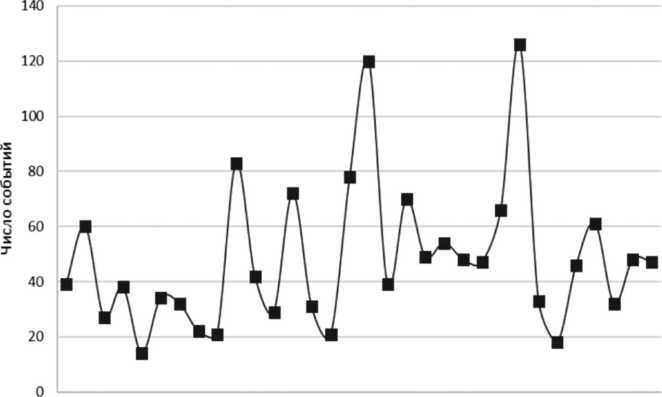

Во-вторых, - различия в ледовом режиме соседних акваторий Северного Ледовитого океана, например, высокий динамизм Восточно-Сибирского моря, отделенного от центров действия в Тихом и Атлантическом океанах более статичными Чукотским морем с одной стороны и морем Лаптевых – с другой (рис. 2).

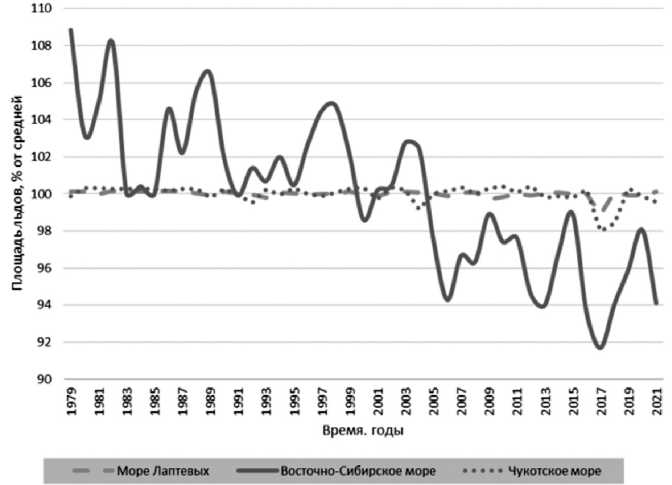

В-третьих, - процесс разрушения озонового слоя, исключительно важный для понимания сути происходящего в природе Арктики. Последняя, уникальная по величине и длительности жизни отрицательная аномалия озона существовала в 2020 г. на протяжении четырех (!) месяцев (рис. 3).

В то время над полуостровом Таймыр в стратосфере на уровне 50 гПа скорость зонального ветра превышала 30 м/c, и в аномалии происходило многократное обновление воздуха в течение суток, но несмотря на интенсивный привнос газа со стороны, центр существовал более 120 дней, практически не меняя своего положения. Такую устойчивость можно объяснить только тем, что в данном месте находится постоянный источник разрушения озона. Географическая сущность его понятна - это высокоактивная зона сочленения Тихоокеанского и Континентального полушарий, проходящая по меридиану 102° в.д. Перед нами неоспоримое доказательство реальности поразительного эффекта удаления озона из стратосферы при дегазации глубинного водорода, открытого В.Л. Сывороткиным 30 лет назад [4].

Как и следовало ожидать, момент дегазации в 2020 г. был отмечен не только снижением общего содержания озона до рекордных значений, но и развитием комплекса последствий соединения водорода с кислородом, включая рост до абсолютного максимума температуры воздуха у земной поверхности и содержания в нём влаги, а также необычное сокращение площади морских льдов. В стратосфере между тем наблюдалось сильнейшее похолодание, достигшее абсолютного минимума из-за незначительной поглощающей способности озонового слоя

Глубинный водород поступает из ядра Земли, которое испытывает колоссальное давление со стороны расширяющегося Южного полушария (рис. 4).

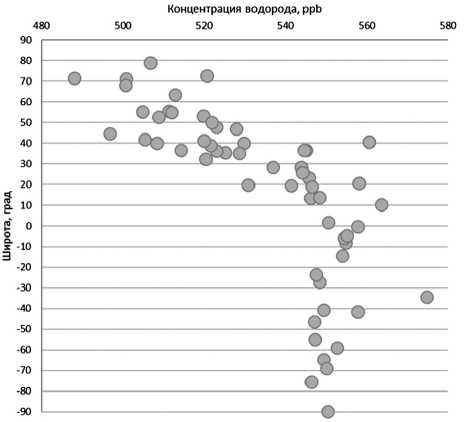

Процесс роста тела планеты к югу от экватора прослеживается по широтному распределению концентраций водорода в атмосфере (рис. 5).

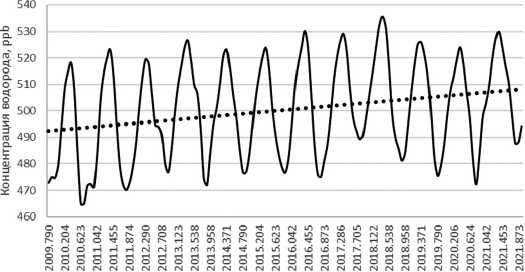

О тенденции усиления водородной дегазации в Арктике можно судить, в первую очередь по данным непосредственных наблюдений (рис. 6).

Наиболее интенсивный подъем водорода в мантии идёт в зоне проекции пограничного слоя ядра вдоль 60° с.ш. (рис. 6).

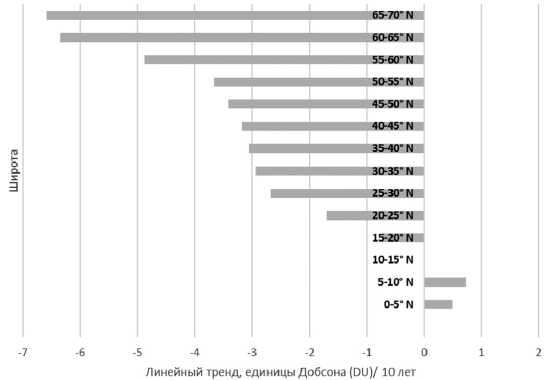

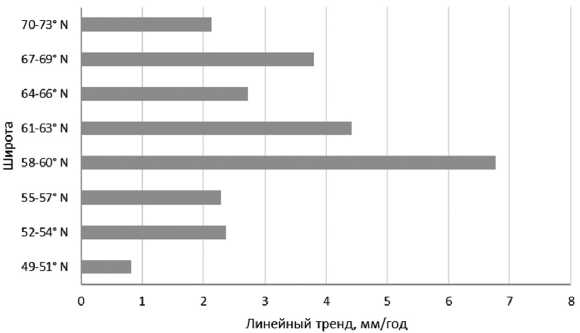

Закономерно, что на широте проекции пограничного слоя ядра планеты скорость разрушения озонового слоя максимальна (рис. 7).

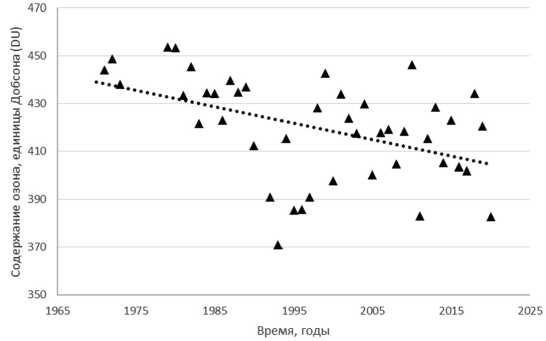

Именно к широте 60° приурочено резкое усиление процесса истончения озонового слоя (рис. 8).

Есть множество косвенных признаков сосредоточенного выделения из недр водорода у 60-й параллели, один из них - сейсмическая аномалия в распределении эпицентров (рис. 9).

Возникает естественный вопрос: в чем причина наблюдаемого ускорения водородной дегазации? Ответ на него дан ниже.

Северный дрейф ядра

Благодаря исследованиям Ю.В. Барки-на [1] мы знаем, что ядро планеты перемещается к Северному полюсу. Собственно говоря, этого следовало ожидать, помня о грушевидности формы Земли, которая была открыта еще в 1959 г. группой геодезистов под руководством Дж.А. О’Кифи

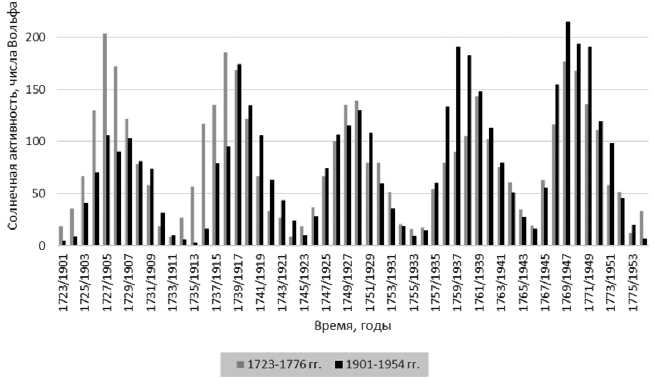

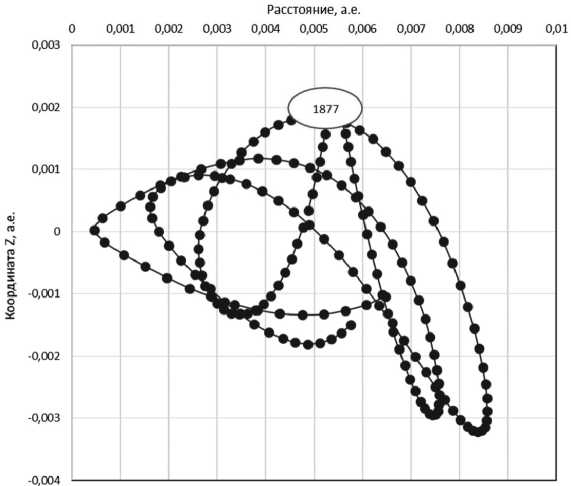

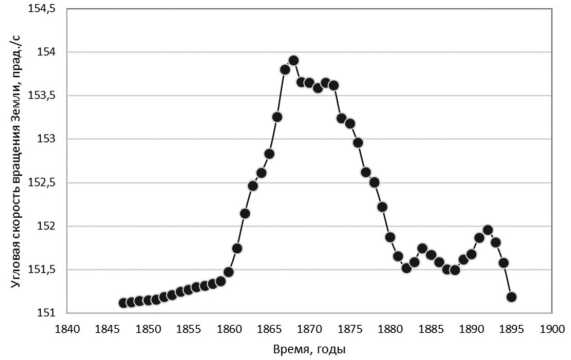

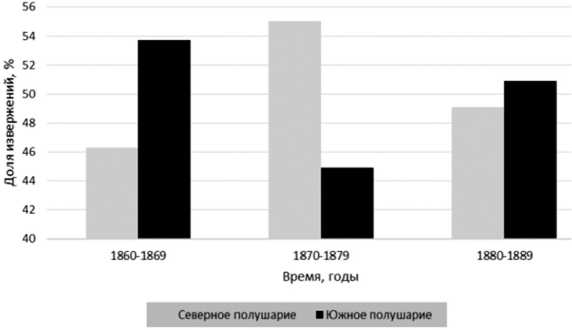

Среда обитания

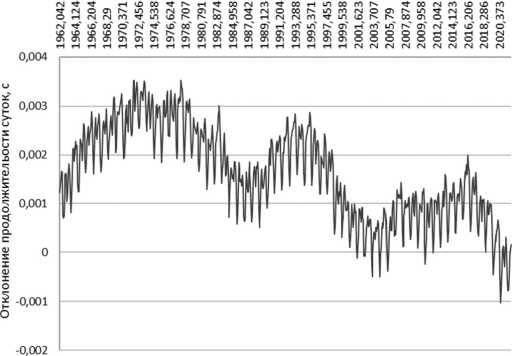

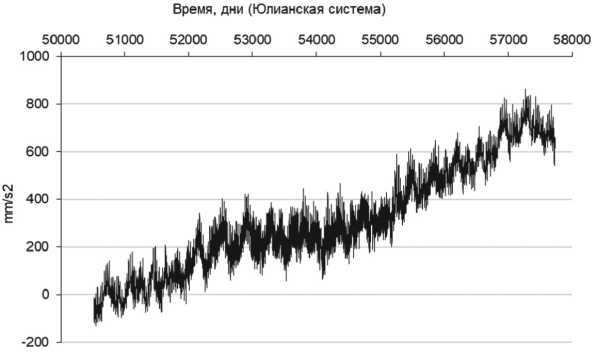

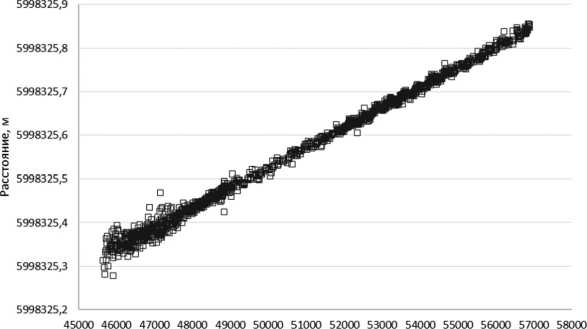

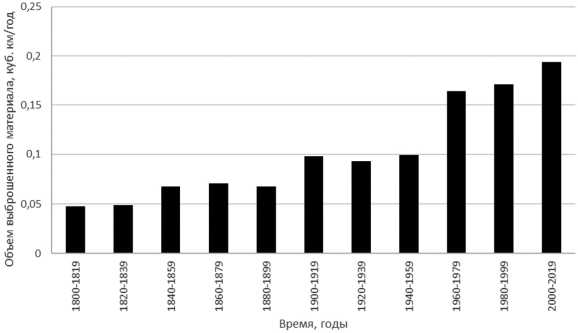

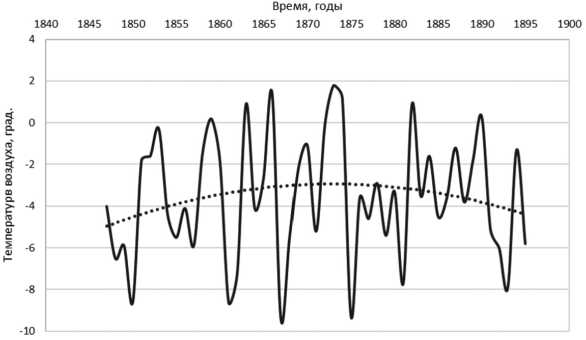

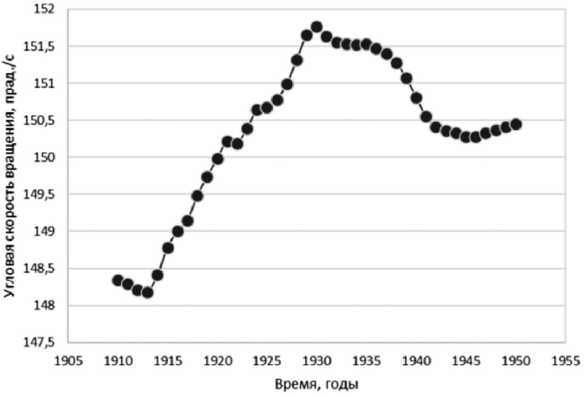

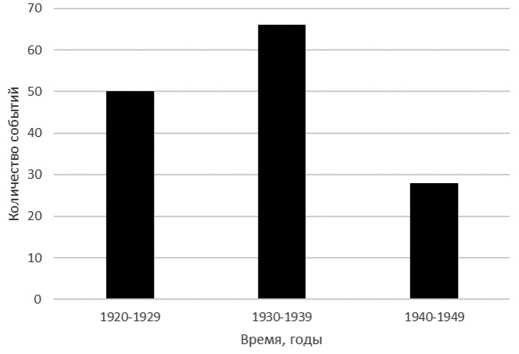

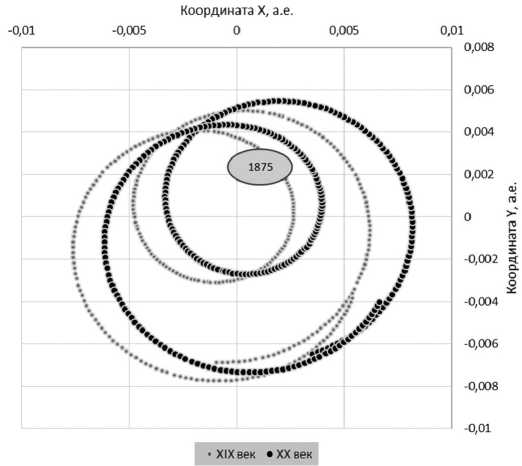

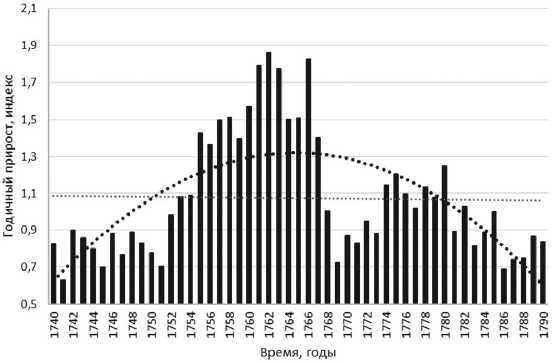

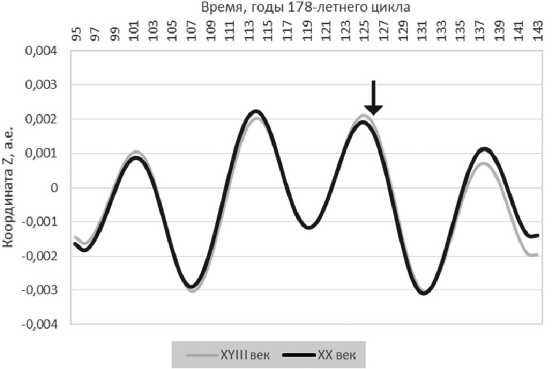

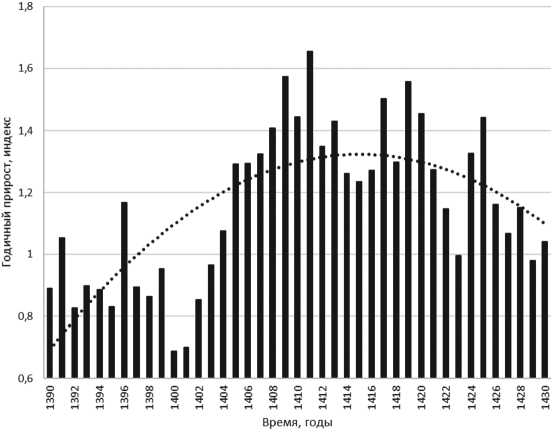

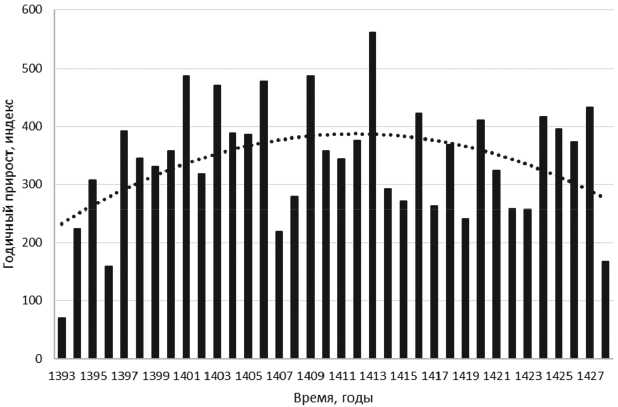

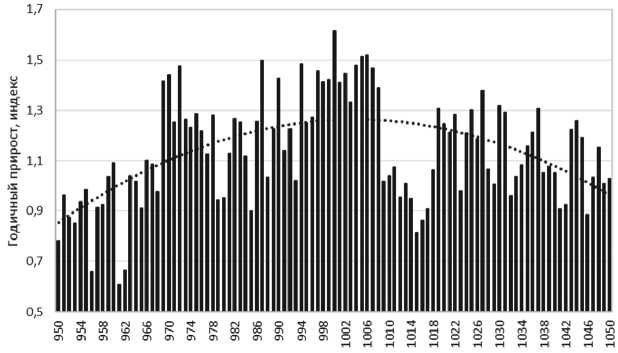

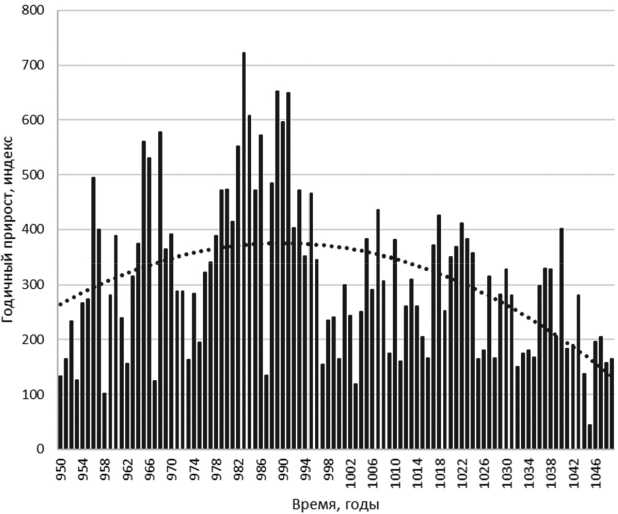

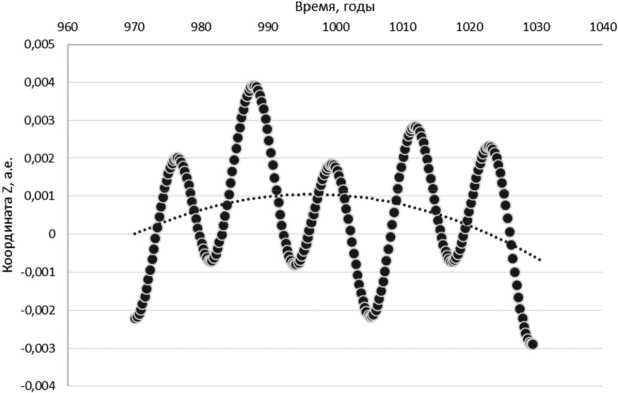

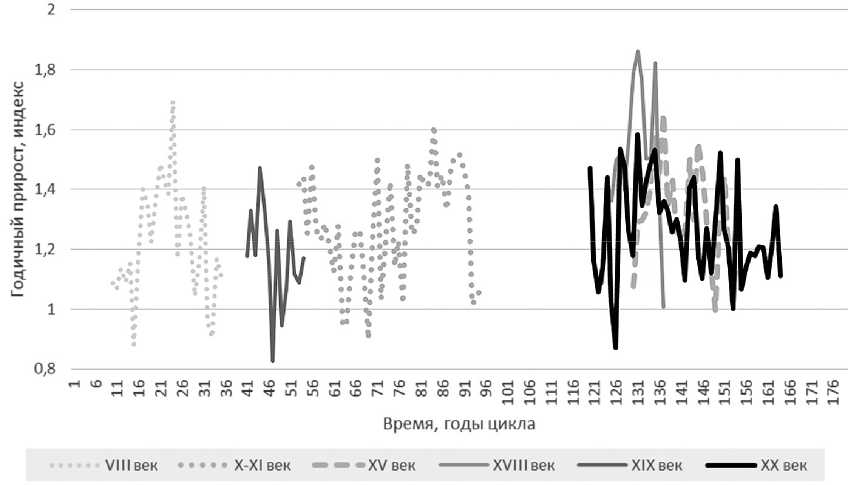

OrtNffl^lЛФ^OOa10r Время, годы Рис. 1. Землетрясения с магнитудой ≥ 5 к северу от широты 60° в период 1990–2021 гг. Показан линейный тренд. Источник: расчёт по данным [11]. Рис. 2. Межгодовые изменения площади льдов в море Лаптевых, ВосточноСибирском море и Чукотском море. Январь. Источник: расчёт по данным [14]. Общество. Среда. Развитие № 4’2023 Рис. 3. Озоновая дыра в Арктике, 2020 г. Источник: по данным [6]. Рис. 4. Грушевидная форма Земли по данным спутниковой геодезии. Источник: [20]. Рис. 5. Водород в атмосфере. Среднее годовое содержание в период 2009-2021 гг. Источник: расчёт по данным [5] Время, годы Рис. 6. Рост концентраций водорода в арктической атмосфере. Станция Барроу. Аляска. Источник: [5]. Среда обитания Общество. Среда. Развитие № 4’2023 Рис. 7. Линейный тренд изменения общего содержания озона в атмосфере Северного полушария. Источник: расчёт по данным [8]. Рис. 8. Общее содержание озона в атмосфере на широтах 60-65° с.ш. в марте 1970–2020 гг. Показан линейный тренд. Источник: расчёт по данным [8]. Рис. 9. Глубокофокусные землетрясения с глубиной очага ≥ 100 км магнитудой ≥ 3 в литосфере высоких широт. Осреднение за период 1990–2021 гг. Источник: расчёт по данным [11]. [15] помогает установить происхождение парадоксального сокращения длительности суток в современный период, не получившего удовлетворительного объяснения. Дело в том, что на протяжении четырех веков вращение планеты замедлялось, что было принято вслед за И.Кантом связывать с приливным воздействием Луны. Однако в 1973 г. эта тенденция сменилась преобладающим ускорением (рис. 10). Могло ли быть нейтрализовано на полвека тормозящее влияние лунных приливов? Конечно, нет. Очевидно, что его масштабы сильно преувеличивались. Истинная причина многовекового замедления скорости вращения Земли заключается в росте ее массы. В последние десятилетия ведущая роль в геодинамике перешла к дрейфу ядра, который в полном соответствии с законом сохранения кинетического момента (K = I ω = const) ведет к уменьшению момента инерции (I) пропорционально квадрату радиуса шарообразного тела планеты на уровне его центра тяжести, смещающего на север, и, следовательно, к повышению скорости вращения (ω). Какое-либо альтернативное объяснение в данном случае практически исключено. Кроме того, движение ядра подтверждают факты уменьшения радиуса полодия, т.е. сокращения амплитуды колебаний земной оси и перемещения географическо- го Северного полюса в сторону Западного полушария, следующего вдоль меридиана 102° в.д.//78° з.д. Увеличение доли массы планеты к северу от экватора неопровержимо доказывает положительный тренд величины силы тяжести, наблюдаемый на абсолютном гравиметре в Страсбурге, работающем с 1996 г. (рис. 11). Дрейф ядра Земли теоретически, с точки зрения стереометрии, должен сопровождаться расширением Северного полушария по параллелям и сжатием по меридианам, что и происходит в действительности (рис. 12 и 13). Глобальная позиционная система (GPS) открывает возможности для выполнения двух мысленных критических экспериментов, призванных подтвердить результатами высокоточных измерений вывод о движении ядра Земли к Северному полюсу. Ожидаемые результаты следующие: по первому эксперименту - на широте проекции контакта ядра с мантией должен быть получен максимум увеличения высот станций со временем, вызванного давлением недр на земную поверхность; по второму эксперименту – в целом на земном шаре процесс подъема суши должен быть распространен более широко, чем процесс опускания. Констатируем положительные итоги двух опытов (рис. 14 и 15). Время, годы Рис. 10. Современное сокращение продолжительности суток. Источник: расчёт по данным [10]. Среда обитания Рис. 11. Рост силы тяжести на станции Страсбург (48,62° с.ш., 7,68° в.д.). Источник: по данным [19]. Время, дни (Юлианская система) Рис. 12. Удаление континента Северной Америки от субконтинента Европы по данным наблюдений методом радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (VLBI) на станциях Веттцель (Германия) и Вестфорд (США) в период 1982–2015 гг. Источник: по данным [13]. Общество. Среда. Развитие № 4’2023 Время, дни (Юлианская система) Рис. 13. Сближение континента Африки и субконтинента Европы по данным наблюдений методом VLBI на станциях Wettzel (Германия) и Hartrao (ЮАР) в период 1985–2021 гг. Источник: по данным [13]. Рис. 14. Изменение высот станций GPS в Северном полушарии. Источник: расчёт по данным [12]. □ Снижение до 35 мм □ Повышение до 50 мм ■ Повышение более 50 мм Рис. 15. Преимущественное увеличение высот земной поверхности по данным Глобальной позиционной системы. Источник: расчёт по данным [12]. Рис. 16. Выбросы материала при мощных извержениях вулканов с VEI ≥ 3 (более 0,01 куб. км материала). Источник: расчёт по данным [7]. Среда обитания На фоне господства сил растяжения земной коры естественно возрастает вулканическая активность (рис. 16). Планетно-солнечные циклы При своём движении ядро Земли время от времени испытывает ускорения. Каков их генезис? Чтобы ответить на ключевой вопрос для понимания закономерностей изменения климата, необходимо рассмотреть условия обращения планеты вокруг звезды, которая постоянно перемещается относительно барицентра Солнечной системы. Как установил П.Д. Хозе, этот процесс имеет циклический характер с периодом длиной около 1 79 лет. Контролирующая роль распределения масс больших планет в активности Солнца четко выражена в упорядоченности количеств солнечных пятен, например, в восьмикратной повторяемости цикла Хейла (22,1 года × 8 ≈ 179 лет) и двукратной повторяемости частей цикла Ганско-го-Глейссберга (рис. 17). 179-летний цикл играет фундаментальную роль в гелиохронологии, из него строятся многовековые циклы – 1430-летний и 11440-летний, а также циклы Миланко-вича. Таким образом, найдено переходное звено между малыми и большими циклами Солнечной системы. Момент максимального сближения Солнца и барицентра Солнечной системы в апреле 1990 г. представлял собой рубеж целого ряда циклов, включая 179-летний, 1430-летний, 11440-летний и другие. Временные границы периодов отмечены масштабными возмущениями всех слоев атмосферы Земли, а также Мирового океана и литосферы. Они привели, в частности, к образованию обширной области погодных аномалий в северных широтах Евразии. Усиление меридиональных потоков и прочие особенности атмосферной циркуляции во второй половине ХХ в. определялись именно действием космических сил. Наиболее масштабные отклонения в состоянии геосфер приурочены к первым десятилетиям 1430-летних циклов. Рис. 17. Временная симметрия 179-летнего цикла солнечных пятен. Коэффициент корреляции двух рядов 0,76. Источник: расчет по программе EPOS с использованием данных [17]. Общество. Среда. Развитие № 4’2023 Время, годы НЮ<-1ФНЮНЮ<ЧФНФНФг1Ф<ЧФо8нЙЯЯЙ(П$’?Й|Лф8^|5 н^0rlHNNmm^■flЛ^л^^D^^cocoalal^-^<-l<-l^-^^-lr^^-l<-lrlrtHг^<-lrlHrl 0,005 --- 0,004 --- iWww -0,004 --- Рис. 18. Движение Солнца по вертикали к плоскости Солнечной системы. Симметричные 24-летние периоды отмечены стрелками. Источник: расчёт по программе EPOS. Особое значение для динамики Земли имеет перемещение Солнца к северу и к югу от барицентра Солнечной системы. В 179-летнем цикле есть два коротких периода, в течение которых центр звезды с интервалом в 11 лет располагается к северу от центра масс после удаления на максимальное расстояние от него к югу (рис. 18). Как мы убедимся в ходе дальнейшего изложения, указанные периоды выделяются сильнейшими возмущениями геосфер. Цепные реакции в Солнечной системе Есть основания говорить о существовании двух принципиально различных последовательностях событий в Солнечной системе и на планете Земля, с которыми сопряжены потепление и похолодание климата высоких широт Северного полушария (рис. 19 и 20). Приведем ряд фактов, на которых основан вывод о космическом контроле природных процессов в Субарктике и Арктике, а через Первое достаточно хорошо документированное потепление на Севере произошло в 60-х и 70-х гг. XIX века. В частности, благодаря ему оказалось возможным пионерное плавание парового барка «Вега» под руководством Н.А.Э. Норденшельда вдоль берегов Евразии из Атлантического океана в Тихий, совершенное в 1878– 1879 гг. Это было время, когда центр Солнца долго двигался к северу от барицентра Солнечной системы, причем наиболее удаленное положение он занимал в 1877 г. (рис. 21). Под влиянием притяжения Солнца ядро Земли быстро смещалось к Северному полюсу, на что указывает возникновение редкой 20-летней положительной аномалии скорости вращения планеты (рис. 22). Кроме того, феномен притока энергии за счет дрейфа ядра планеты отражает повышенная активность вулканов Северного полушария в десятилетие 1870–1879 гг. (рис. 23). Документальным свидетельством геотермического эффекта перемещения ядра планеты служат данные метеорологических наблюдений о достижении максимума температуры воздуха именно в 70-е гг. XIX века в Стокгольме, расположенным на проекции его пограничного слоя у земной поверхности (рис. 24). Следующее потепление в Субарктике и Арктике наступило примерно через 60 лет, в 30-х гг. XX века (рис. 25). В планетной системе тогда так же, как и в предыдущую эпоху, центр Солнца двигался cевернее барицентра. Обнаруживается, что очень важно, повторение процесса ускорения у Земли во вторую документированную эпоху потепления Субарктики и Арктики с максимумом в середине 30-х гг. (рис. 26). Рассматриваемый период подобен предыдущему с точки зрения отклонений в режиме геодинамики Северного полушария (рис. 27). Очевидное сходство условий формирования положительных аномалий температуры приземного воздуха в 1870–1879 и в 1930–1939 гг. наводит на мысль о вероятном воспроизведении определенного порядка событий с интервалом, равным 60 годам, характерным для ближнего космоса. Показательно, что ранее 60-летняя цикличность была обнаружена в ледовом режиме Арктики [2]. Сопоставление траекторий движения центра Солнца относительно барицентра Солнечной системы показывает, что это действительно так (рис. 28). Полное совпадение траекторий движения центра Солнца в вертикальной плоскости при потеплении климата в 1870–1879 и 1930–1939 гг. Двум эпохам потепления полярного климата соответствуют периоды перемещения центра Солнца в районе барицентра Солнечной системы, отмеченные симметричными выходами к северу от него. Установленные факты открывают путь к проведению серии мысленных критических экспериментов для выяснения степени зависимости изменений климата Субарктики и Арктики от факторов космической природы. Судя по выводам дендроиндикации обстановок Северной Евразии в прошлом, которые получили наиболее строгое обоснование в работах коллектива специалистов под руководством Х. Грудда [9], изучавших прирост сосен в Шведской Лапландии, периоды необычного прогревания приземного слоя воздуха в Скандинавии, сопоставимого с новейшим потеплением, датируются десятилетиями около 1750, 1400, 1000 и 750 гг. Перечисленные аномалии должны были возникнуть и развиваться при определенных положениях центра Солнца, если ситуации максимумов 1870– 1879 и 1930–1939 гг. действительно отражают общие закономерности. Рассмотрим ход процессов в эпоху 1750 г. Это время исключительно высоких темпов прироста древесины в лесах Скандинавии (рис. 29), а также других регионов Севера. Среда обитания Общество. Среда. Развитие № 4’2023 Рис. 19. Связи «Космос – Земля» в эпохи потепления Арктики. Рис. 20. Связи «Космос – Земля» в эпохи похолодания Арктики. Рис. 21. Движение центра Солнца относительно барицентра Солнечной системы в 1847–1895 гг. Источник: расчёт по программе EPOS. Рис. 22. Увеличение скорости вращения Земли во второй половине XIX века. Источник: по данным [10]. Рис. 23. Начавшиеся извержения вулканов в Северном и Южном полушариях. Источник: расчёт по данным [7]. Среда обитания Рис. 24. Температура воздуха в январе в городе Стокгольме (59° 21’ с.ш.), период 1847-1895 гг. Показан полиномиальный тренд. Источник: по данным [18]. Рис. 25. Аномалия максимальной температуры в январе по наблюдениям на станции Салехард. Показан полиномиальный тренд. Источник: [3]. Общество. Среда. Развитие № 4’2023 Рис. 26. Увеличение скорости вращения Земли в первой половине XX века. Источник: по данным [10]. Рис. 27. Рост частоты землетрясений с М≥5 в высоких широтах Северного полушария (58–86°) при аномально высокой скорости вращения планеты в 1930–1939 гг. Источник: расчёт по данным [11]. Рис. 28. Аналогичные траектории движения центра Солнца в 1859-1885 и 1919-1944 гг. Источник: расчёт по программе EPOS. Аналогично тому, что нам стало известно о ближнем космосе в эпохи потепления XIX и ХХ веков, середина XVIII века отличается фактически совмещением центра Солнца и барицентра Солнечной системы. Более того, сходство распространяется также на особенности перемещения центра Солнца по перпендикуляру к плоскости эклиптики (рис. 30). Перед нами феномен совершенной сопряженности событий в космосе и на Земле. Таким образом, получены неоспоримые доказательства климатического контроля со стороны Солнца, пребывающего в постоянном обращении вокруг общего центра тяжести планет. Тем не менее продолжим анализ климатообразующей роли ближнего космоса. По данным шведской дендрохронологии, значительное улучшение условий обитания древесной растительности на севере Скандинавии наступило после 1400 г. (рис. 31). В азиатской Арктике потепление климата в начале XV века было, вероятно, более длительным, но не столь сильным, как в Европе (рис. 32). Как и следовало ожидать, при потеплении климата в начале XV века путь центра Солнца лежал главным образом к северу от барицентра Солнечной системы. Чрезвычайно показательно, что Солнце в рассматриваемую эпоху потепления и 600 лет спустя, при максимуме 30-х гг. XX века занимало близкие положения. Среда обитания Рис. 29. Резкое улучшение роста деревьев на севере Скандинавии при потеплении 1750-х и 1760-х гг. Источник: по данным [9]. Рис. 30. Совпадение траекторий движения центра Солнца в XVIII и ХХ веках, через 179 лет большого цикла (сароса) с коэффициентом корреляции 0,99. Положение максимумов потепления климата по индикатору роста деревьев около 1760 и 1938 гг. отмечены стрелкой. Источник: расчёт по программе EPOS. Общество. Среда. Развитие № 4’2023 Рис. 31. Положительная аномалия роста деревьев на севере Скандинавии, отражающая значительное потепление климата в начале XV века. Показан полиномиальный тренд. Источник: по данным [9]. Рис. 32. Большой радиальный прирост лиственниц на полуострове Таймыр в начале XV века, свидетельствующий о повышении летних температур приземного воздуха. Источник: расчёт по данным [9]. Время, годы Рис. 33. Прирост деревьев на севере Скандинавии в X-XI веках. Показан полиномиальный тренд. Источник: по данным [9]. Рис. 34. Улучшение роста лиственниц на Таймыре у границы первого и второго тысячелетий. Показан полиномиальный тренд. Источник: расчёт по данным [9]. Среда обитания Рис. 35. Движение Солнца по вертикали в IX-X веках. Показан полиномиальный тренд. Источник: расчёт по программе EPOS. Рис. 36. Положительные аномалии прироста в лесах северной Скандинавии на шкале 179-летнего солнечно-планетного цикла. Источник: расчёт по программе EPOS GAO с использованием данных [9]. Общество. Среда. Развитие № 4’2023 Около тысячелетия назад ситуация в Солнечной системе была типичной для эпохи потепления – центр Солнца двигался близко от барицентра и к северу от него. Дендроиндикация раскрывает нам соответствие процессов космоса и биосферы через синхронизацию максимума биологической продуктивности и движения Солнца у точки равновесия (рис. 33). В Азии, судя по информации о росте лиственниц на Таймыре, потепление началось и закончилось раньше, чем на севере Европы, причем оно прерывалось кратковременными похолоданиями (рис. 34). Движение центра Солнца на протяжении 60 лет преимущественно севернее барицентра (рис. 35) обеспечило развитие аномалии континентального масштаба. Потепление VIII века имело характер волны, вершина которой неслучайно как бы проецировалась в центр пространства Солнечной системы. При этом Солнце, как обычно, создавало оптимум роста леса, находясь к северу от барицентра. Итоговый критический эксперимент должен продемонстрировать формирование определенных условий пространства-времени в Солнечной системе, которые были благоприятны для потепления климата Субарктики и Арктики не только в отдельные моменты, но и во всей известной нам истории, в данном случае - на протяжении VIII–XX веков. С этой целью определим место каждого из рассмотрен- ных событий в 179-летнем планетно-солнечном цикле, представленном следующими конкретными периодами: 1811–1990 гг., 1632–1811 гг., 1275–1453 гг., 917–1096 гг., 738–917 гг. Выполненное обобщение (рис. 36) отражает высокую степень хронологической упорядоченности связей: три из шести событий приурочены к одним и тем же годам 179-летнего цикла, которые составляют всего 4% его размера. Вместе с тем оно служит доказательством (дополнительным к приведенным в своё время П.Д. Хозе и другими исследователями) реальности большого сароса с его структурой, подобной тому, что свойственно 22-летнему циклу Хейла,

Список литературы Реакция Арктики на действие сил Космоса

- Баркин Ю.В. Механизм эндогенной активности планетарных процессов // Земля и Вселенная. – 2015, № 3. – С. 67–76.

- Гудкович З.М., Карклин В.П., Смоляницкий В.М., Фролов И.Е. О характере и причинах изменений климата Земли // Проблемы Арктики и Антарктики. – 2009, № 1 (81). – C. 15–23.

- Погода и климат. – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.pogodaiklimat.ru/

- Cывороткин В.Л. Глубинная дегазация Земли и глобальные катастрофы. – М.: Геоинформцентр, 2002. – 250 с.

- Global Monitoring Laboratories. Earth System Research Laboratory. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://gml.noaa.gov/ccgg/obspack/

- Global Ozone Maps. Environment and Climate Change Canada. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://exp-studies.tor.ec.gc.ca/

- Global Volcanism Program. Smithsonian Institution. – Интернет-ресурс. Режим доступа: – https://volcano.si.edu/

- Goddard Space Flight Center. SBUV Merged Ozone data Set (MOD). – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://acd-ext.gsfc.nasa.gov/Data_services/merged/

- Index of /pub/data/paleo/treering. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/

- The International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS). – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://datacenter.iers.org/eop.php

- International Seismological Centre. – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.isc.ac.uk/iscbulletin/search/catalogue/

- Jet Propulsar Laboratory. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://sideshow.jpl.nasa.gov/post/series.html

- NASA’s Archive of Space Geodesy Data. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://cddis.nasa.gov/Data_and_Derived_Products/VLBI/VLBI_data_holdings.html

- NERSC Arctic Sea Ice Observing System. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://iceobs.nersc.no/observations

- O’Keefe J. A., Eckeis A., Squires R. K. Vanguard Measurements Give Pear-Shaped Component of Earth’s Figure // Science. – 1959, № 129(3348). – P. 565–566. –doi:10.1126/science.129.3348.565

- Retejum A.Ju. Warming of Antarctica as a Degassing Consequence // Journal of Geoscience and Environment Protection. – 2021, № 09(02), January. – P. 17–41. – DOI:10.4236/gep.2021.92002

- Solar Influences Data Analyses Center. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.sidc.be/SILSO/datafiles

- Stockholm University. Bolin Centre for Climate Research. – https://bolin.su.se/

- Superconducting Gravimeter Data from Strasbourg. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://dataservices.gfz-potsdam.de/igets/showshort.php?id=escidoc:2308899

- Tan A., Alomari A. & Schamschula M. Some Mathematical Exercises on Dimensions of the Pear-shaped Earth Hemispheres // International Journal of Mathematical Education. Volume 7. – 2017, № 1. – P. 1–9. – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.ripublication.com