Региональная трехэтапная модель повышения квалификации как ресурс профессионально-личностного развития педагогических работников

Автор: Коцуба М.Л.

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Исследования молодых учёных

Статья в выпуске: 1 (62), 2025 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. В современном быстро меняющемся мире главным требованием для педагогов становится совершенствование профессиональных компетенций, в том числе готовность и способность выполнять свое профессионально-личностное развитие. Повышение квалификации педагогов является не только выполнением обязательных требований государственных документов, но и условием для качественного образования. Актуальность исследования заключается в обосновании региональной модели повышения квалификации, определяющей необходимость расширения профессиональных и личностных компетенций педагогических работников для продуктивной профессиональной деятельности посредством пересмотра и изменения содержания дополнительных профессиональных программ, форм и технологий обучения педагогов в дополнительном профессиональном образовании. Цель исследования: представить опыт реализации региональной модели повышения квалификации педагогических работников в дополнительном профессиональном образовании для эффективного совершенствования компетенций, профессионально-личностного развития. Методология (материалы и методы). В исследовании использованы системный, компетентностный, деятельностный, личностно ориентированный подходы, определяющие содержание процесса обучения, позволяющие определить региональную трехэтапную модель повышения квалификации.

Модель, региональная трехэтапная модель повышения квалификации, профессионально-личностное развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/140309562

IDR: 140309562 | УДК: 378.091.398

Текст научной статьи Региональная трехэтапная модель повышения квалификации как ресурс профессионально-личностного развития педагогических работников

Введение. В современных условиях непрерывное образование рассматривается как ключевой фактор для профессионально-личностного развития педагогов. Педагогический работник должен выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, профессиональноличностное развитие, работать в команде, быть креативным, коммуникабельным, уметь решать профессиональные задачи в условиях многозадачности [1].

Подтверждению сказанному находим в государственных документах, таких как Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»1; Национальный проект «Образо-вание»2; профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»3. Анализ научных трудов Т. Ю. Гвильдис, М. И. Лукьяновой, А. К. Мар- ковой, Л. М. Митиной, С. И. Осиповой, А. А. Ушакова позволил определить феномен профессионально-личностное развитие педагогов [2; 3].

Под профессионально-личностным развитием педагогов понимается процесс, ориентированный на качественное преобразование профессиональной деятельности в соответствии с выявленными дефицитами согласно требованиям профессионального стандарта, а также с современными вызовами, определяющими расширение компетенций для профессиональной деятельности [4]. Согласно вышеизложенному предлагается спроектировать модель повышения квалификации на региональном уровне, учитывая аспекты разработки, внедрения, функционирования. Для этого важно проанализировать существующие модели повышения квалификации, систему мониторинга дополнительного профессионального образования, эффективные деятельностные технологии, изучить региональные особенности системы образования. Таким образом, считаем, что разработка и внедрение модели создаст новую систему повышения квалификации на уровне региона, учитывающую вызовы современности, профессиональные дефициты, потребности и обеспечит продуктивную профессиональную деятельность, профессионально-личностное развитие педагогов, повысит качество образования.

Цель исследования. Исходя из требований к профессионально-личностному развитию педагогов необходимо трансформировать традиционную систему повышения квалификации дополнительного профессионального образования, решая при этом задачи: осуществлять личностно ориентированный подход в обучении; выявлять индивидуальные профессиональные дефициты деятельности педагогов и компенсировать в образовательном процессе; использовать деятельностные технологии в процессе обучения [5].

Обзор литературы. Научные исследования в сфере профессионально-личностного развития педагогов в дополнительном профессиональном образовании дают возможность сделать выводы об изменении традиционной системы повышения квалификации, а именно пересмотреть модели повышения квалификации [6]. По мнению многих ученых, эффектив- ность модели повышения квалификации заключается в сочетании использования в образовательном процессе нового содержания, разнообразных подходов, форм, методов, средств, технологий обучения.

Ученые С. Г. Вершловский, Л. Н. Хуторская, А. В. Хуторской рассматривают инновационную модель обучения, направленную на развитие как профессиональной компетентности, так и личных качеств взрослого человека на протяжении всей жизни [7; 8].

М. В. Кларин предлагает модель «обучения действием», определяя для педагогов трансформацию, преобразование опыта, подразумевая расширение образовательного, социального, профессионального опыта [9].

По мнению В. Я. Синенко, современная модель повышения квалификации должна быть такой: многоаспектная, включающая модульность (построение индивидуального профессионального роста); система постоянной профессиональной связи между субъектами обучения (диссеминация, оценка, анализ, контроль, корректировка происходящих изменений в профессиональной деятельности субъекта); ориентация базовых профессиональных компетентностей педагога на основные тенденции образования (экономическая, нормативная, правовая, информационная, психолого-педагогическая, предметно-технологическая, культурноэстетическая); непрерывность профессиональной деятельности (самоанализ профессионализма, общественная презентация профессиональной деятельности).

Данная модель обеспечивает непрерывность работы педагога над своим профессиональноличностным развитием [10].

Рассмотренные нами модели повышения квалификации позволяют определить региональную трехэтапную модель повышения квалификации. Схематично модель повышения квалификации показана на рисунке 1.

Методология (материалы и методы). Методологическая основа исследования представлена системным, компетентностным, деятельностным и личностно ориентированным подходами.

В исследованиях ученых определены подходы к организации образовательного процесса дополнительного профессионального образования.

Системный подход, представляющий целостный процесс, связанный с компонентами педагогической системы (А. К. Маркова, Л. М. Митина) [11; 12], позволяет внедрить региональную модель комплексно и системно, учитывая предкурсовой, курсовой, посткурсовой этапы, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены, необходимые для профессионально-личностного развития педагогов.

Компетентностный подход позволяет определить необходимые компетенции для профессиональной деятельности педагогов на пред-курсовом этапе модели как основу проектирования дополнительных профессиональных программ и, как результат, повысить качество обучения на курсовом этапе, спроектировать деятельность педагогов для совершенствования и расширения компетенций на посткурсовом этапе модели (И. А. Зимняя, А. В. Хуторской) [13; 14].

Использование деятельностного подхода в образовательном процессе дополнительного профессионального образования позволяет вовлечь педагогов в процесс обучения на курсовом этапе модели с помощью деятельностных технологий, в ходе которого происходит погружение и проектирование профессиональной деятельности, решение профессиональных задач, обмен опытом, приращение личного опыта (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин, М. В. Кларин) [15; 16; 17; 19].

Личностно ориентированный подход предоставляет субъекту обучения (для нашего исследования — это взрослый человек) возможность осознанно делать выбор: на предкурсовом этапе модели — выявление дефицитов профессиональной деятельности и образовательных потребностей в ходе диагностики, выбор в цифровой образовательной среде дополнительной профессиональной программы, построение индивидуального образовательного маршрута; на курсовом этапе — компенсация дефицитов профессиональной деятельности; на посткурсовом этапе — реализация образовательного продукта (С. И. Осипова, В. В. Сериков) [18; 19].

В ходе исследования использовались методы педагогического исследования: анализ, синтез, обобщение, сравнение, систематизация по проблеме исследования.

Рис. 1. Трехэтапная модель повышения квалификации

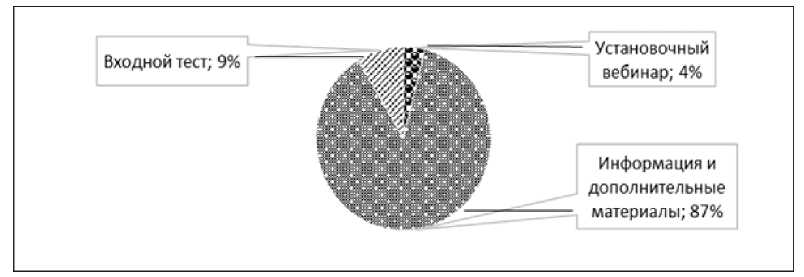

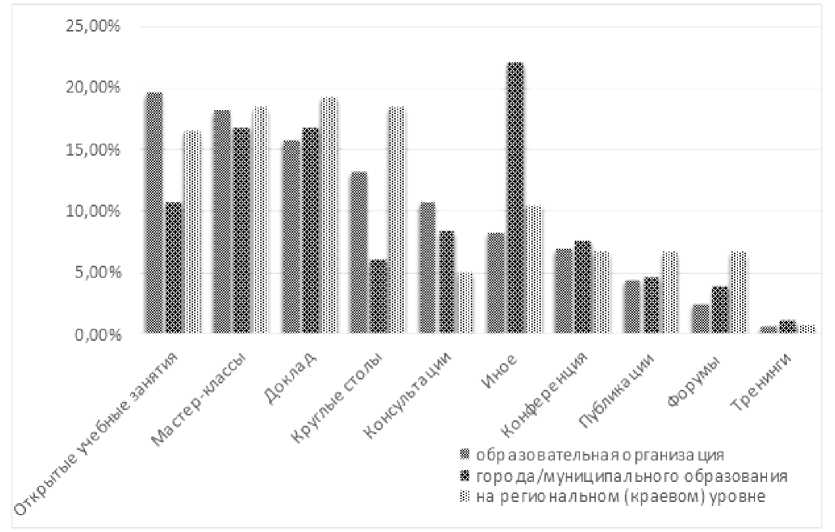

Рис. 2. Формы реализации предкурсового этапа, %

Результаты и их описание. В рамках исследования остановимся на реализации региональной трехэтапной модели повышения квалификации педагогических работников в краевом государственном автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой институт развития образования имени К. Д. Ушинского» (далее — ХК ИРО). В соответствии с Приказом Министерства Просвещения РФ от 23 декабря 2022 года № 1167 «О федеральных инновационных площадках» ХК ИРО получило статус Федеральной инновационной площадки «Модель непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих работников сферы образования в системе дополнительного профессионального образования»1 (далее — Федеральная инновационная площадка). В рамках реализации Федеральной инновационной площадки разработана концепция непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих работников сферы образования Хабаровского края до 2026 года2, одной из задач которой является разработка и внедрение трехэтапной модели повышения квалификации педагогических и руководящих работников края.

Модель повышения квалификации состоит из трех этапов. На первом, предкурсовом этапе, за 14 дней до реализации программы в системе дистанционного обучения mood.ippk.ru в разделе «Предкурсовой этап. Погружение» руководителями программ размещаются материалы: ссылки на установочные вебинары и видеолекции, информация о дополнительной профессиональной программе, нормативно-правовые акты, ссылки на интернет-ресурсы, входное тестирование [5].

Пример предкурсового этапа, дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Профессионально-личностное развитие педагога в условиях трансформации образования», в рамках этапа в цифровой обра- зовательной среде представлено предкурсовое видео, раскрывающее основное содержание Программы, а также входное тестирование для педагогов, определяющее профессиональные дефициты, потребности по направлению Программы. Слушатели повышения квалификации изучают предложенные материалы, выполняют работу по входному тестированию. В соответствии с результатами входного тестирования педагоги выстраивают индивидуальный образовательный маршрут: определяют цель, задачи, выбирают модули или дополнительные профессиональные программы для компенсации профессиональных дефицитов, развития имеющихся и овладения новыми компетенциями, проектирует ожидаемые результаты обучения и профессионально-личностное развитие.

На этом этапе организуется первичное взаимодействие между участниками обучения, что способствует созданию атмосферы доверия и сотрудничества. Это взаимодействие может осуществляться через различные форматы, такие как вебинары, онлайн-опросы и групповые обсуждения (рис. 2). [5].

В итоге предкурсовой этап модели закладывает прочный фундамент для дальнейшего глубокого погружения в образовательный процесс и достижения высоких результатов в профессиональной деятельности.

Курсовой этап. На курсовом этапе при реализации дополнительной профессиональной программы осуществляется совершенствование профессиональных компетенций педагогов через практико-ориентированную деятельность

(стажировка, проектная работа, тренинг, мастер-класс, практикум и др.) [5].

Так, например, в дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Формирование краеведческой грамотности у дошкольников» осуществлялось выполнение практических работ и заданий в игровых, методических тренингах, проектной деятельности, таких как «Актуальный опыт изучения своего региона в начальной школе» или «Новые стандарты определяют новое содержание региональной составляющей образования», «Возможности развития младшего школьника отдельными элементами УМК». В процессе деятельностных форм обучения педагоги развивали умения анализировать разработанные учебные и методические материалы, проектировать разнообразные формы занятий и организовывать деятельность дошкольников (индивидуальную, парную, групповую и коллективную), обосновывать выбранные интерактивные практики обучения, презентовать опыт апробации, выделяя главные элементы нового регионального УМК, развивать свою творческую активность при проектировании занятий по своему муниципальному району.

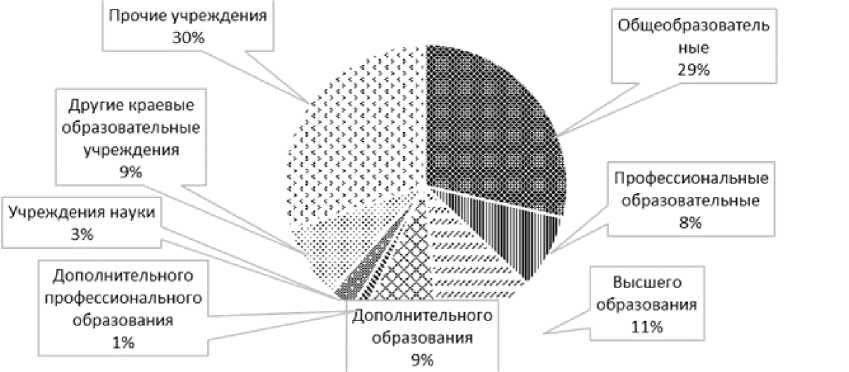

Для курсового этапа характерной чертой является привлечение к образовательному процессу профессорско-преподавательского состава из организаций высшего, среднего, дополнительного образования, представителей организаций и предприятий, победителей и призеров региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства (рис. 3) [3].

Рис. 3. Привлечение профессорско-преподавательского состава, (%)

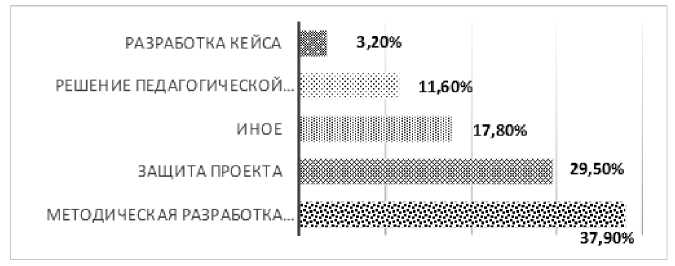

Рис. 4. Итоговый продукт (проект) курсов повышения квалификации, %

,20%

10,50%

ИНОЕ

ОТ 3 ДО 6 МЕСЯЦЕВ

5,30%

ОТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 1 ГОДА

— 9,50%

ОТ 1 ДОЗ МЕСЯЦЕВ

28,40%

1 ГОД И БОЛЕЕ

ЕДИНОВРЕМЕННО (ОДИН РАЗ)

ЙЙЙЙЙ'&ЙЙЙЙЙ;^ 42,10%

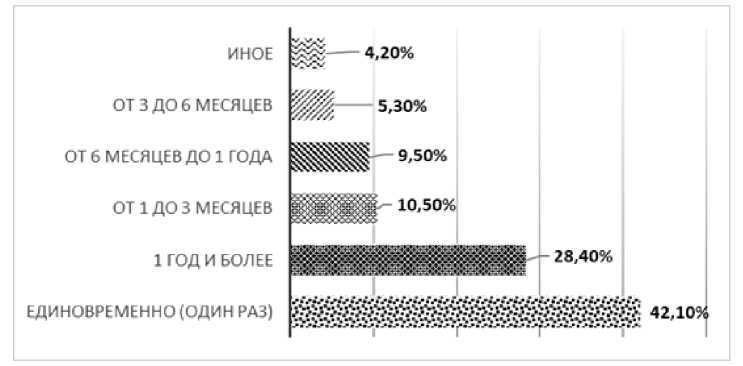

Рис. 5. Сроки реализации итоговых продуктов, %

Анализируя диаграмму, можно сделать вывод, что к образовательному процессу привлечены специалисты разных организаций и предприятий.

По результатам обучения по дополнительной профессиональной программе педагогические работники на итоговой аттестации представляют педагогический продукт или проект (методическая разработка учебного занятия, дорожная карта, чек-лист, кейс и др.). Итоговые продукты/проекты представлены на рисунке 4.

Примером итоговой аттестации стало задание: разработать проект сценария учебного занятий для 1-го класса по разделу «Мой муниципальный район» в региональном курсе «Путешествие по Хабаровскому краю» с учетом Концепции регионального содержания образования Хабаровского края (2018 г.) и ФГОС НОО. Итоговая аттестация осуществлялась в форме творческого зачета в формате презентации и защиты методического кейса (портфе- ля) по разделу «Мой муниципальный район» (сценарии занятий — экскурсии в краеведческий музей, экскурсии к природным объектам или игрового занятия). Следующий пример — разработка и защита индивидуальной траектории профессионального развития молодого педагога. Определение возможных вариантов развития молодого педагога в профессии и построение собственного перспективного профиля развития.

Итак, на курсовом этапе педагог в процессе обучения совершенствует профессиональные компетенции, личностные качества через деятельностные, практико-ориентированные технологии обучения, а также осуществляет постоянный самоанализ своей деятельности для последующего пересмотра своего профессионально-личностного развития.

На посткурсовом этапе педагог после повышения квалификации анализирует уровень прироста своих компетенций в профессиональ- ной деятельности, выстраивает индивидуальный образовательный маршрут, реализацию итогового продукта/проекта в образовательной организации.

Сроки реализации продукта/проекта в образовательной организации могут составлять как единовременно, так и более года (рис. 5).

Особенностью посткурсового этапа является проведение краевой мастерской лучших практик «Педагогическая вертикаль». Мастерская лучших практик позволяет педагогическим работникам представить опыт реализации итогового продукта/проекта в профессиональную деятельность перед профессиональным сообществом от образовательной организации, муниципального до регионального уровня образования (рис. 6).

Например, Ю. Ю. Скосарь, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 145», поделилась опытом реализации проекта «Нормотворческая проектная деятельность детей дошкольного возраста — «школа произвольного поведения» (дополнительная профессиональная программа «Игра как ведущий вид деятельности в дошкольном детстве»); Л. В. Дементьева, руководитель школьного медиацентра МБОУ «Волочаевский лицей», рассказала о реализации проекта «Стратегия развития школьного медиацентра» (дополнительная профессиональная программа «Подготовка руководителей медиацентров общеобразовательных организаций к работе в школьном медиацентре»). Т. А. Матлашова, учитель химии, и Е. А. Полякова, учитель биологии МБОУ СОШ с. Корсаково-1 Хабаровского муниципального района, представили экопроект «Новая жизнь пластиковых крышечек с привлечением оборудования Центра «Точка роста»» (дополнительная профессиональная программа «Реализация образовательных программ с использованием оборудования центра образования естественно-научной и технологической направленно-стей «Точка роста»).

Итак, в посткурсовой этап, с одной стороны, происходит процесс реализации продук-та/проекта на уровне образовательной организации через выступления на методических и педагогических советах, конференциях, проведения мастер-классов, открытых уроков, внеурочных мероприятий, педагогической мастерской «Педагогическая вертикаль», с другой стороны — выявление проблемных зон в профессиональной деятельности педагога.

Риc. 6. Участие педагогов в публичных мероприятиях посткурсовой этап, %

Обсуждение. В исследовании последовательно охарактеризованы этапы трехэтапной модели повышения квалификации педагогических работников, показана реализация модели в образовательном процессе дополнительного профессионального образования. Предложенную модель можно применять в организациях дополнительного профессионального образования.

Заключение. Таким образом, в статье представлено научное обоснование модели повышения квалификации педагогических работников как непрерывного профессиональноличностного развития, раскрыта сущность, охарактеризованы этапы модели. Приведено обоснование эффективности реализации трехэтапной модели повышения квалификации педагогов на региональном уровне. Модель предоставляет слушателям возможность осознанного выбора модулей и дополнительных профессиональных программ, позволяет выявлять профессиональные дефициты и потребности, вовлекать педагогов в образовательную деятельность, проектировать профессиональную деятельность, презентовать и реализовывать итоговый продукт/проект на уровне образовательной организации.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что в ХК ИРО проведена организация и апробация трехэтапной модели повышения квалификации, позволяющая повысить как эффективность образовательного процесса, так и профессионально-личностное развитие педагогов.