Реконструкция формирования озер и болот виштынецкой возвышенности (калининградская область) и их седиментационных процессов

Автор: Кублицкий Юрий Анатольевич, Харин Геннадий Сергеевич, Субетто Дмитрий Александрович, Арсланов Хикмат Адиевич

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 1 (38), 2016 года.

Бесплатный доступ

Выполнена реконструкция формирования озер Виштынецкой возвышенности и их седиментационных процессов, основанная на результатах литологического и радиоуглеродного анализов донных отложений озер, а также модели рельефа. Выделено 3 группы озер по их происхождению: 1) озера, образованные в межморенных и межкамовых понижениях в результате их затопления талыми водами; 2) озера, образованные в результате термокарстовых процессов, и 3) озера, образованные в долинах палеостоков. Озера первой группы расположены на высотах более 190 м, озера второй и третьей группы расположены ниже 190 м. Высказана гипотеза о большей площади пра-Виштынецкого озера в период позднего плейстоцена.

Виштынецкая возвышенность, голоцен, донные отложения озер, калининградская область, ледниковые озера, позднеледниковье, седиментация, формирование озер

Короткий адрес: https://sciup.org/14031970

IDR: 14031970 | УДК: 551.79(4)

Текст научной статьи Реконструкция формирования озер и болот виштынецкой возвышенности (калининградская область) и их седиментационных процессов

Кублицкий Ю.А., Харин Г.С., Субетто Д.А., Арсланов Х.А. Реконструкция формирования озер и болот Виштынецкой возвышенности (Калининградская область) и их седиментационных процессов // Общество. Среда. Развитие. – 2016, № 1. – С. 100–105.

Общество. Среда. Развитие ¹ 1’2016

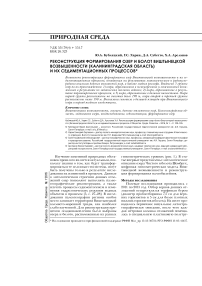

Изучение изменений природных обстановок прошлого является актуальным, поскольку знания о том, как будут трансформироваться те или иные геосистемы, могут быть получены только в результате исследования их изменений в прошлом. Данные о литологическом строении донных отложений озер позволяют выполнять палеогеографические реконструкции, а также изучать процессы седиментогенеза и изменения гидрологических режимов водных объектов в прошлом [5, c. 27–28]. В исследовании палеогеографии региона особое место занимает территория Виштынецкой холмисто-моренной гряды, как наиболее слабо изученной. Для реконструкции процессов осадконакопления были выбраны озера и болото, расположенные на разных гипсометрических уровнях (рис. 1.). В статье впервые представлены: литологическое описание озера Чистого и болота Шомбрух, цифровая гипсометрическая модель Виш-тынецкой возвышенности и реконструкция формирования палеобассейнов.

Методы исследования

Полевые исследования проводились с 2011 по 2015 год. Отбор кернов донных отложений осуществлялся торфяным буром (диаметр пробоотборника 7,5 см для верхних горизонтов и 5 см для более плотных нижних горизонтов и болота). На месте проводилось первичное визуальное литостратиграфическое описание, после чего каждая метровая колонка отложений помещалась в специальную пластиковую полутру-

Исследования проводятся при финансовой поддержке РФФИ Мол_нр 15-35-50721; РГО-РФФИ 13-05-41457.

Рис. 1. Местоположение объекта исследования и стадии последнего оледенения [8, с. 4; 11, с. 42].

Таблица 1

литостратиграфия изученных объектов

|

Оз. Чистое |

Оз. Камышовое |

Оз. Проточное |

бол. Шомбрух |

||||

|

Мощность |

литология |

Мощность |

литология |

Мощность |

литология |

Мощность |

литология |

|

378–397 |

гиттия |

225–350 |

гиттия |

119–420 |

гиттия |

0–454 |

верховой торф |

|

397–405 |

глинистая гиттия |

350–365 |

глинистая гиттия |

420–424 |

глинистая гиттия |

454–456 |

темный прослой |

|

405–418 |

гиттия |

365–845 |

гиттия |

424–456 |

гиттия |

456–608 |

разложившийся торф |

|

418–426 |

гиттиевая глина |

845–1010 |

глинистая гиттия |

456–460 |

глинистая гиттия |

608–614 |

пневый горизонт |

|

426–460 |

гиттия |

1010–1035 |

гиттиевая глина |

460–664 |

гиттия |

614–660 |

разложившийся торф |

|

460–472 |

глинистая гиттия |

1035–1075 |

глинистая гиттия |

664–668 |

глинистая гиттия |

660–663 |

прослой песка |

|

472–636 |

гиттия |

1075–1199 |

гиттиевая глина |

668–772 |

гиттия |

663–698 |

разложившийся торф |

|

636–640 |

глинистая гиттия |

772–776 |

глинистая гиттия |

698–699 |

сцементированный прослой |

||

|

640–649 |

гиттия |

776–868 |

гиттия |

699–719 |

песок |

||

|

649–689 |

глинистая гиттия |

868–930 |

глинистая гиттия |

791–740 |

глина |

||

|

689–700 |

гиттия |

930–934 |

гиттиевая глина |

||||

|

700–704 |

детритовая гиттия |

934–946 |

глинистая гиттия |

||||

|

704–742 |

гиттиевая глина |

946–950 |

гиттия |

||||

|

950–960 |

торф |

||||||

|

960–962 |

гиттиевая глина |

||||||

|

962–965 |

торф |

||||||

|

965–983 |

песок |

||||||

Среда обитания

бу для транспортировки. В лабораторных условиях проводилось детальное описание, отбор проб, радиоуглеродный анализ и анализ потерь при прокаливании (ППП) по стандартным методикам [12, с. 290–291]. Для определения типа донных отложений была применена классификация по содержанию органического вещества: при ППП менее 2% – глина, 2–6% – гиттиевая глина, 6–20% – глинистая гиттия и более 20% – гиттия [9, с. 3]. Цифровая модель рельефа создана с использованием программ Global Mapper 16 и Golden Software Surfer 13.

Результаты исследования

Литостратиграфия. Визуальное литологическое описание и хронологическая привязка донных отложений озер Камышового и Проточного опубликованы ранее [2, с. 181–183; 3, с. 3; 4, с. 248–250]. Литологическая классификация типов донных отложений, основанная на содержании органического вещества в осадках рассматриваемых озер и визуальное описание вскрытой толщи болота Шомбрух представлены в табл. 1.

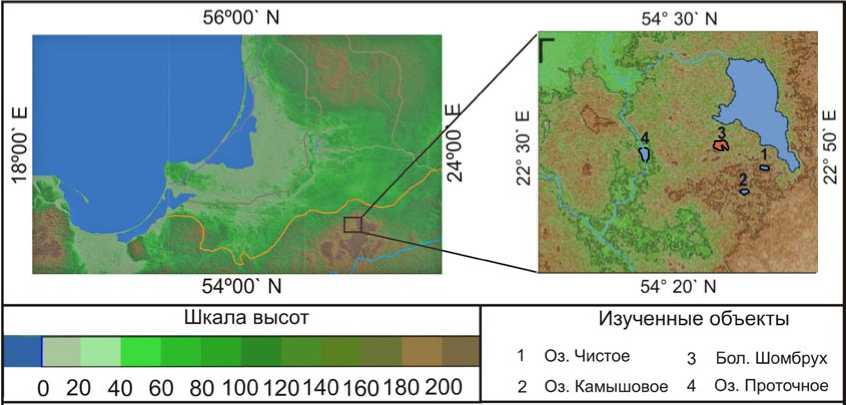

Геохронология. Подробная хронологическая привязка осуществлена только для оз. Камышового [2, с. 183]. Для оз. Проточного существует одна радиоуглеродная дата нижнего горизонта, позволяющая установить время начала формирования озерных отложений (табл. 2). Донные отложения озера Чистого пока не датированы, однако сопоставление его литологического строения с литологией отложений оз. Камышового, позволяет утверждать, что они имеют схожие черты (рис. 2), что позволяет сделать предварительный вывод о формировании бассейнов в одно и то же время.

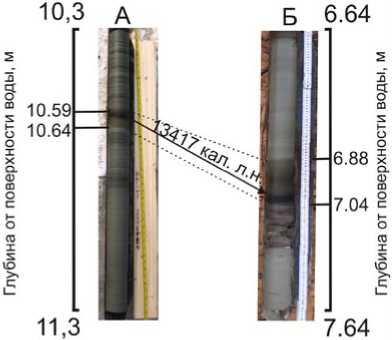

По результатам датирования были рассчитаны средние скорости осадконакопления табл. 2.

Рис. 2. Фотографии корреляция кернов донных отложений оз. Камышового (А) и оз. Чистого (Б).

Обсуждение результатов

Исследуемые объекты находятся на разных гипсометрических уровнях (табл. 2) в непосредственной близости друг от друга. Расстояние между наиболее удаленными объектами (оз. Проточное и оз. Чистое) не превышает 8 км. Тем не менее, нижние части разрезов донных отложений различаются между собой, что говорит о различии в их формировании. Озера Камышовое и Чистое, расположенные на высоких гипсометрических отметках 192 и 207 соответственно, имеют схожее строение: нижняя часть кернов донных отложений представлена серой гиттиевой глиной, с темно-бурым прослоем гиттии на глубинах 1060–1064 см (оз. Камышовое) и 689–704 см (оз. Чистое). Данный прослой гиттии имеет возраст 13714 кал. л.н. и его формирование соотносится с потеплением аллерёда [6, с. 128], из чего следует, что озера сформировались раньше 14000 л.н., т.е. в раннем дриасе (рис. 3). Исследуемая

Таблица 2

Общество. Среда. Развитие ¹ 1’2016

Сводные данные изученных объектов

|

Объект и координаты точек пробоотбора |

абсолютная высота, м |

Мощность отложений, см |

датированный горизонт, см |

лабораторный номер |

возраст, C14 л.н. |

возраст, кал. л.н. |

Средняя скорость осадконакопления, мм/год |

|

Оз. Проточное 52° 24 122` N 22° 36 458` E |

153 |

864 |

831–841 |

SPb_1223 |

10300±100 |

12101 |

0,71 |

|

Оз. Камышовое 54° 22 605` N 22° 42 790` E |

192 |

975 |

838–839 |

POZ-60940 |

11600±60 |

13417 |

0,62 |

|

Оз. Чистое 54° 38 834` N 22° 72 679` E |

207 |

372 |

340–344 |

– |

– |

13417 ? |

0,25 ? |

|

Бол. Шомбрух 54° 24 207`N 22° 40 622` E |

187 |

740 |

720–730 |

LU-7260 |

8620±210 |

9774 |

0,71 |

территория освободилась ото льда порядка 16,5 тыс. кал. л.н. [8, с. 28], что позволяет нам предположить, что начало седиментации началось в период 16,5–14 тыс. л.н.

Однако условия осадконакопления рассматриваемых озер отличаются: позднеледниковые отложения оз. Камышового обогащены гидротроилитом (темные прослои на рис. 2), а отложения озера Чистого обогащены карбонатными включениями. Указанные отличия связаны с различными условиями седиментации: карбонатные отложения, которые можно наблюдать в нижней части керна оз. Чистое, как правило, формируются при слабо щелочных условиях, гидротроилит формируется при низких значения pH и в анаэробных условиях. Таким образом, озеро Камышовое и озеро Чистое образовались после отступания ледника в понижениях моренных гряд, с момента их возникновения и до наступления аллередского потепления в озерах преобладал аллохтонный тип седиментации, для которого характерно преобладание минерагенного осадконакопления над органогенным в условиях холодного климата и перигляциальной растительности. С наступлением аллереда происходит изменение в строении донных отложений с гиттиевой глины на гиттию, что связано с увеличением роли органического вещества в формировании донных отложений. Формирование отложений с большим содержанием огранического вещества связывают с улучшениями климатических обстановок. Около 12700 кал. л.н. [6, с. 129] происходит смена в строении отложений с более органогенной гиттии на более минеральную гиттию, что говорит об усилении роли аллохтонного вещества в процессе осадконакопления, связанного с похолоданием позднего дриаса. В начале голоцена (11700–11000 кал. л.н.) в составе донных отложений начинает увеличиваться доля органического вещества и с бореального периода накапливаются преимущественно гиттии.

Оценка скорости осадконакопления в оз. Чистом показала, что она примерно в 2,5–3 раза ниже, чем в оз. Камышовом. Данный факт может быть объяснен следующими причинами: 1) пробоотбор проводился в

Рис. 3. Литология, хронология и скорость седиментации донных отложений озер Виштынецкой возвышенности.

Среда обитания

непосредственной близости от берега, в то время как максимальная мощность отложений, как правило, располагается на максимальных глубинах, на которых по техническим причинам не смогли совершить пробо-отбор; 2) с увеличением абсолютной высоты уменьшается площадь водосборного бассейна, вследствие чего происходит уменьшение привнесенного в водоем материала.

Болото Шомбрух расположено в 2 км к западу от оз. Виштнынецкое, на высоте 180 м над у.м. Нижняя часть разреза донных отложений болота Шомбрух представлена глиной, что говорит о принадлежности исследуемой котловины к озерно-ледниковому бассейну в позднеледниковье. Учитывая тот факт, что во время формирования глин гипсометрический уровень болота был на 7–8 м ниже современного (если вычесть мощность торфа, накопленного в голоцене), то можно предположить, что котловина болота могла быть затоплена водами пра-

♦"З!^-

Общество. Среда. Развитие ¹ 1’2016

Мертвый лед Озеро Болото Погребенный лед

Рис. 4. Реконструкция формирования изученных озер Виштынецкой возвышенности. А – 14000–16000 кал. л.н.; Б – 12700–14000 кал. л.н.; В – 11700– 12200; Г – 9774 кал. л.н. – настоящее время.

-

1. Оз. Чистое

-

2. Оз. Камышовое

-

3. Бол. Шонбрух

-

4. Оз. Проточное Направление потока

Виштынецкого озера, гипсометрический уровень которого в настоящий момент составляет 172 м над у.м. [1, с. 4], а во время позднеледниковья мог его превышать и достигать отметки более 180 м (рис. 4 Б). Уровень воды Виштынецкого озера мог понизиться около 11690 кал. л.н. во время спуска Балтийского ледникового озера (Jakobsson et al. 2007), после чего в уже изолированном небольшом озерце начали формироваться гиттии и торф (рис. 4 В). Прослой песка, залегающий на гиттиях и встречающийся также в нижних торфяных горизонтах, связан с этапами процесса дренирования и изоляции котловины болота от вод Вишты-нецкого озера. Выше прослоя песка по разрезу залегает семиметровая толща торфа, выходящая на дневную поверхность, сформировавшаяся за последние 9500 л.н.

Озеро Проточное расположено на высоте 153 м над у.м. Отложения нижней части разреза представлены торфом, залегающим на песках с гравием, размерность которого увеличивается с глубиной. Подобная стратиграфия позволяет предположить два сценария образования озера: первый – объект образовался в результате таяния погребенного льда – подобный генезис озер распространен для рассматриваемого региона [10, с. 193], второй – объекты образовались в долине стока вод, образованных в результате таяния погребенногольда. Для рассмотрения второго сценария была создана цифровая модель рельефа (рис. 4), анализ которой позволяет предположить, что депрессия, расположенная южнее озера могла быть занята мертвым льдом (рис. 4, А). Потоки талой воды протекали в северном направлении как раз через котловину озера (рис. 4, Б), так как таяние льда идет от периферии к центру, а озеро расположено как раз на периферии, то можно предположить, что песок с гравием, вскрытый нами, представляет собой аллювиальные отложения. После того, как мертвый лед растаял окончательно, начался постепенный процесс таяния погребенного льда, первая фаза которого обусловила формирование и заболачивание котловины озера (рис. 4, В) около 12101 кал. л.н. (10300 C14 л.н.), то есть на рубеже позднего плейстоцена и голоцена [6, с. 129]. Зная, что мощность торфа составляет всего 15 см, можно предположить, что болото существовала не продолжительное время – приблизительно, не более 50–100 лет. По мере таяния погребенного льда увеличивается глубина водоема, в результате чего происходит смена болотного типа осадконакопления на озерный. Таким образом, подтверждаются оба сценария генезиса озера.

Итак, все рассмотренные объекты Виш-тынецкой возвышенности возникли в поз- днеледниковье. По происхождению упомянутые объекты можно разделить на три группы: непосредственно ледниковые озера (образованные в межморенных и межка-мовых понижениях в результате их затопления талыми водами); озера, образованные в результате термокарстовых процессов и озера, образованные в долинах палеостоков. Озера первой группы расположены на высоком гипсометрическом уровне. Начало седиментогенеза у этой группы озер началось с момента отступания ледника, в осадках раннего дриаса преобладает минеральная фракция – глины и гиттиевые глины. Отличительной особенностью наиболее древних озер является прослой гиттии возраста аллереда, залегающий в толще глин. Объекты, относящиеся ко второй и третьей группе расположены на высотах ниже 170 м, начало озерного седименто-генеза относится к переходу от плейстоцена к голоцену, отложения нижней части вскрытой колонки представлены торфом, залегающим на песках.

Список литературы Реконструкция формирования озер и болот виштынецкой возвышенности (калининградская область) и их седиментационных процессов

- Виштынецкое озеро: природа, история, экология/Орленок В.В., Баринова Г.М., Кучерявый П.П., Ульяшев Г.Л. -Калининград: Изд-во КГУ, 2001.-212 с.

- Кублицкий Ю.А., Субетто Д.А., Дружинина О.А., Арсланов Х.А., Сходнов И.Н. Палеоклиматическая реконструкция изменений природно-климатических обстановок в конце плейстоцена и голоцене в Юго-Восточной части Балтийского региона по данным литологического анализа и динамике потерь при прокаливании//Общество. Среда. Развитие. -2014, № 2. -С. 179-184.

- Кублицкий Ю.А., Субетто Д.А., Дружинина О.А., Мастерова Н.Н., Сходнов И.Н. Реконструкция природно-климатических изменений в Юго-Восточной части Балтийского региона в голоцене по результатам исследования донных отложений озера Проточного (Калининградская область)//Электронный журнал Open Bull (Open Scientific Bulletin). -2014, № 2. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://openbull.com

- Кублицкий Ю.А., Субетто Д.А., Дружинина О.А., Арсланов Х.А. Использование модели скорости осадконакопления и данных потерь массы при прокаливании для определения особенностей седиментогенеза озер Виштынецкой возвышнности (Калининградская область)//Геология морей и океанов: материалы XXI Международной научной конференции (школы) по морской геологии. T.I. -М.: ГЕОС, 2015.-228 с.

- Субетто Д.А. Донные отложения озер: палеолимнологические реконструкции. -СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. -348 c.

- Druzhinina O., Subetto D., Stančikaitë M., Vaikutienë G., Kublitsky J., Arslanov Kh., 2015. Sediment record from the Kamyshovoe Lake: history of vegetation during late Pleistocene and early Holocene (Kaliningrad District, Russia)//Baltica. -Vilnius, 2015, № 28 (2). -P. 121-134.

- Jakobsson M., Björck S.Alm G., Andrén T., Lindeberg G., Svensson N. Reconstructing the Younger Dryas ice dammed lake in the Baltic Basin//Bathymetry, area and volume. Global and Planetary Change. -2007, № 57. -P. 355-370.

- Hughes A.L.C., Gyllencreutz R., Lohne Ш.S., Mangerud J., Svendsen J. I. The last Eurasian ice sheets -a chronological database and time-slice reconstruction, DATED-1//Boreas. -Stockholm, 2016, № 45. -P. 1-45.

- Miettinen A., Savelieva L., Subetto D., Dzhinoridze R., Arslanov Kh., Hyvarinen H. Palaeoenvironment of the Karelian Isthmus, the easternmost part of the Gulf of Finland, during the Litorina Sea stage of the Baltic Sea history//Boreas. -Oslo, 2007. -P. 1-18.

- Nalepka D., Jurochnik A. Late Glacial and Holocene plant cover in Węgliny, Lubsza Plain, south-west Poland, based on pollen analysis//Acta Palaeobotanica. -Krakow, 2013. -P. 191-233.

- Raukas A. Wojciech T.J. Stankowski and others, Chronology of the last deglaciation in the Southeastern Baltic region on the basis of recent OSL dates//Geochronometria. -Vilnius, 2010, № 36. -P. 47-54.

- Santisteban, J.I., Mediavilla R., Lуpez-Pamo E., Dabrio C. J., Zapata M.B.R., Garcia M.J.G., Castano S., Martinez-Alfaro P.E. Loss on ignition: a qualitative or quantitative method for organic matter and carbonate mineral content in sediments//Journal of Paleolimnology. -2004, № 32. -P. 287-299.