Реконструкция палеопожаров Кулундинской степи для последних 3500 лет по данным из донных отложений озера Малое Яровое

Автор: Жилич С.В., Рудая Н.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В течение нескольких тысячелетий Кулунду населяли народы с различными типами хозяйствования, но палеоэкологический аспект обитания этих народов слабо изучен. Наиболее перспективный источник палеоэкологической информации - это природные архивы озерных отложений. В данной статье представлены первые результаты исследования макроуглей в колонке отложений оз. Малое Яровое. По данным анализа макроуглей реконструирована пожарная обстановка для последних 3,5 тыс. л. и тип топлива для огня (дерево или травы) для каждого периода. Данные о типе и распределении углей по глубине колонки оз. Малого Ярового сопоставлены с палинологическими данными, реконструированным уровнем среднегодовых осадков, реконструкцией растительности, полученными при исследовании этого же керна другими методами. Результаты также сопоставлены с единственной для юга Западной Сибири изученной колонкой макроуглей из оз. Кучук и археологическими данными о типе хозяйствования различных культур, населявших данный район в разные периоды времени. Установлено, что закономерности распределение углей не коррелируют с изменением растительности, слабо положительно коррелируют с уровнем среднегодовых осадков, то есть активность пожаров увеличивается с увеличением уровня осадков. Также выявлена временная связь смены пожарных режимов и типов топлива со сменой типов хозяйствования. С 3,5 до 2,7 тыс. л.н. в период преобладания животноводческого типа хозяйствования активность пожаров была максимальна и горела в основном степь. К концу эпохи бронзы, когда начинает формироваться переход к кочевническому типу хозяйства, интенсивность пожаров снижается и горит в основном лес. После 1,5 тысяч лет назад, когда преобладал кочевнический тип хозяйствования, пожарная активность в районе Малого Ярового резко снижается. Повышение пожарной активности с преобладанием древесных углей в последние 200 лет совпадает по времени с освоением региона русскими переселенцами.

Пожары, поздний голоцен, западная сибирь, климат, растительность

Короткий адрес: https://sciup.org/145146151

IDR: 145146151 | УДК: 551.89 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0433-0440

Текст научной статьи Реконструкция палеопожаров Кулундинской степи для последних 3500 лет по данным из донных отложений озера Малое Яровое

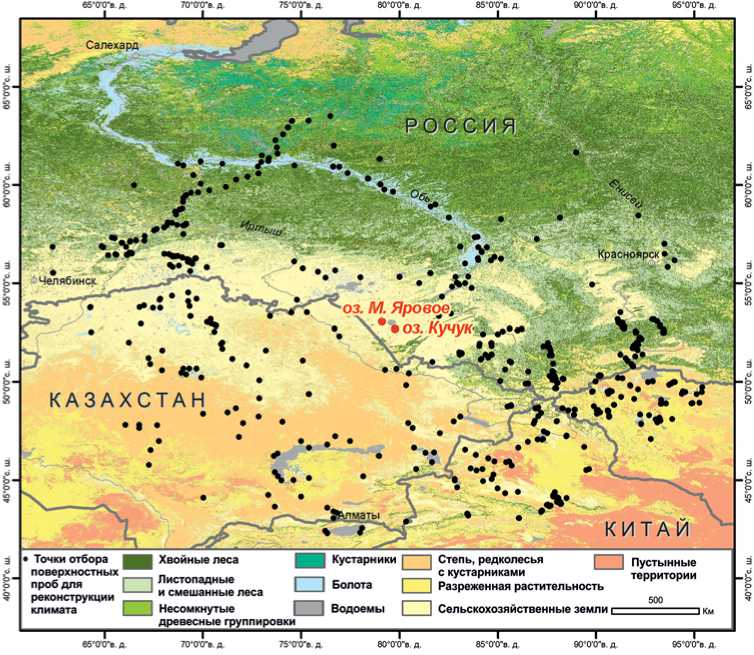

Кулундинская степь является переходной зоной между тайгой на юге Западной Сибири и засушливыми степями и пустынями Центральной Азии (рис. 1). На протяжении нескольких тысячелетий здесь жили разные народы с разным хозяйственным укладом [Кирюшин, Тишкин, 1997; Кирюшин и др., 2010; Редников, 2010]. На этих равнинных территориях расположено множество озер, часть из которых имеют достаточно долгую историю существования и являются природными архивами изменений климата, растительности и экологической обстановки в районе каждого отдельного озера. Исследования озерных палеозаписей позволяют реконструировать изменение природных обстано- вок голоцена, тем самым давая дополнительную информацию для понимания контекста бытования культур в разные периоды времени.

В Кулундинской степи комплексно исследованы озера Большое Яровое [Rudaya et al., 2012], Кучук и Малое Яровое [Rudaya et al., 2020]. Основной метод исследования этих озер – палинологический; по данным анализа пыльцы реконструированы растительность и климат. Также использовались другие биоиндикаторные методы – диатомовый и хироно-мидный анализы, позволяющие реконструировать температуру и соленость воды, а также спектр геологических методов.

Кроме пыльцы и спор растений в озерных отложениях хорошо сохраняются угольные частицы, образовавшиеся в результате горения деревьев, ку-

Рис. 1. Карта расположения озер Малое Яровое и Кучук.

старников и трав. Частицы подсчитывают в разных размерных классах, говорящих о дальности пожара от озера, его интенсивности, определяют морфотип угля (древесный, травянистый). Эти данные обрабатывают статистически для реконструкции интенсивности, дальности и вида топлива для пожаров в разные периоды времени. Сопоставляя полученные данные с реконструкцией изменения растительности и климата, можно судить о зависимости интенсивности и частоты пожаров от этих показателей, делать выводы о возможных антропогенных причинах возгорания.

Метод исследования палеопожаров широко применяется по всему миру [Hawthorne, Mitchell, 2016; Unkelbach, Dulamsuren, Behling, 2021 и др.], в том числе и для доказательства связи исчезновения лесов с деятельностью человека [Asouti, 2003]. На юге Западной Сибири метод впервые был применен к озерным отложениям оз. Кучук [Rudaya et al., 2020].

Настоящее исследование посвящено изучению макроуглей в отложениях оз. Малое Яровое, которое расположено в Кулундинской низменности Алтайского края. Климат низменности континентальный; среднегодовая температура около 0 °C; среднегодовое количество осадков не превышает 360 мм; большая часть осадков выпадает летом [Rudaya et al., 2012]. Современная растительность в районе озера характеризуется высоким разнообразием [Королюк, Смоленцев, Лащинский, 2008, с. 81–84]. Здесь представлены такие типы растительности, как степи, луга, леса и кустарники, га-лофитная и водно-болотная растительность. Из-за близкого залегания грунтовых вод на территории Кулундинской равнины развиты засоленные сообщества – солонцеватые степи и ценозы на солонцах. Реликтовые ленточные боры протягиваются с юго-запада на северо-восток на северной границе Кулунды по песчаным массивам Обь-Иртышского междуречья. Благодаря сочетанию многих факторов (экологические, экономические и климатические), эти боры и сейчас и в прошлом имели большое значение для человека. История их появления и развития дискуссионна. В настоящее время боры страдают от вырубок и пожаров. Изучение угольков из отложений оз. Малое Яровое позволит реконструировать пожарную обстановку в районе озера в течение его существования и установить вид топлива для пожаров.

Малое Яровое озеро (53,03 с.ш., 79,11 в.д., 96 м н.у.м.) – бессточное, содовое; имеет площадь 35 км2 и максимальная глубину 5 м; соленость воды от 180 до 280 г/л. Керн MYr , полученный из озера, датирован радиоуглеродным методом и, в соответствии с построенной возрастной моделью, охватывает последние 13 тысяч лет [Rudaya et al., 2020].

Методы

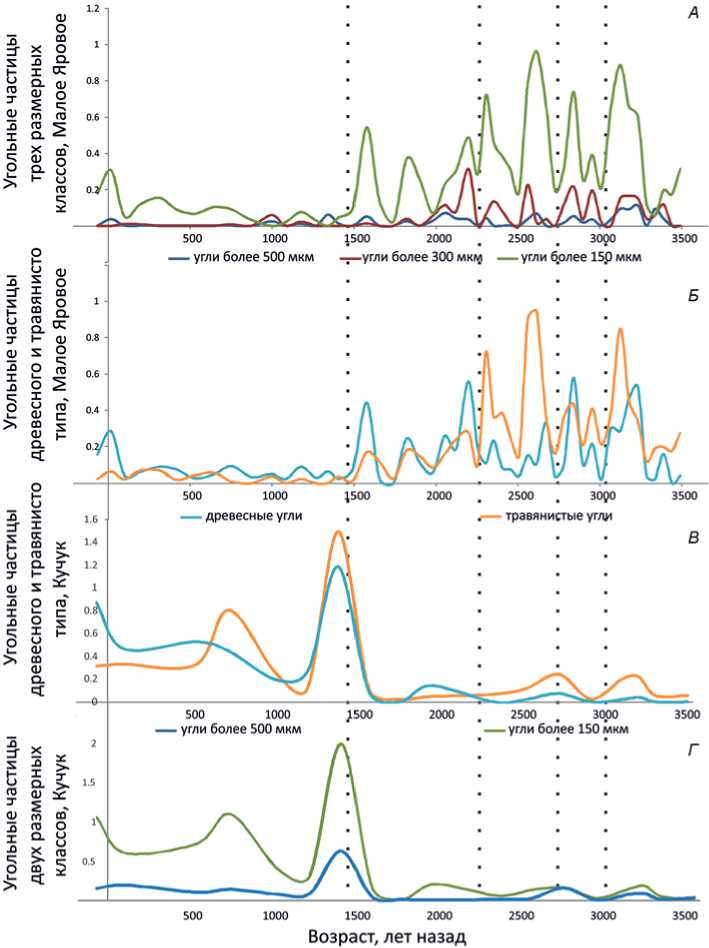

Проведен анализ макроугольков 50 образцов из керна MYr , отобранных с шагом 2 см до глубины 100 см. Образцы на анализ отбирались навесками по 1 г. В пробирках объемом 50 мл обрабатывались гипохлоридом нартия (NaClO) в течение 48 часов, затем были последовательно проситованы на ситах с размером ячейки 500, 300 и 150 мкм. Содержимое образца, оставшееся на ситах, было отдельно перенесено в чашки Петри и исследовалось под стереомикроскопом Zeiss Stemi 508 с увеличением 10–50 раз. Содержимое разных размерных классов (более 500 мкм, 300–500 мкм и 150–300 мкм) изучалось отдельно, так как угли меньшего размера могут переноситься на большие расстояния (вода, ветер и т.д.), а крупные, в основном, образуются на месте. Каждый обнаруженный уголь определялся до морфотипа, который связан с типом исходного топлива (дерево, трава, листья, корни и т.д.) в соответствии с широко используемыми методиками [Enache, Cumming, 2007; Jensen et al., 2007; Courtney-Mustaphi, Pisaric, 2014; Feurdean et al., 2017]. Результаты представлены на диаграмме в единицах измерения шт/год (рис. 2, А–Б ).

Результаты и интерпретация

Согласно построенной возрастной модели [Rudaya et al., 2020], глубина нижнего образца 100 см соответствует возрасту 3,5 тыс. л.н. На рис. 2 представлено распределение угольных частиц (рис. 2, А ) по размерным классам, отражающими дальность пожара от озера: частицы наименьшего размера (300–150 мкм) отражают дальние пожары, а крупные частицы (более 500 мкм) – пожары в непосредственной близо сти от озера. На рис. 2 ( Б ) отражено распределение углей по типу исходного сырья – деревья и травы.

Период 3,5–1,5 тыс. л. характеризуется большей пожарной активностью в районе, чем в последующие периоды. Максимальная интенсивность пожаров – с 3,5 до 2 тыс. л.н. В это время пожары происходят и в непосредственной близости от озера, и на расстоянии от него. С 2 до 1,5 тыс. л.н. пожары происходят, в основном, в отдалении от озера; после 1,5 тыс. л.н. интенсивность пожаров резко снижается, но начиная с 1 тыс. л. постепенно возрастает и достигает локального максимума в последние 200 лет.

По распределению углей по типу топлива (рис. 2, Б ) видно, что в период с 3,5 до 2,2 тыс. л.н. интенсивно горели и леса и степи, но степных пожаров было больше. После 2,2 и до 1,5 тыс. л.н. интенсивность снижается и основным топливом

Рис. 2. Диаграмма распределения угольных частиц разного размера и разных морфотипов по глубине колонок озер Малое Яровое ( А, Б ) и Кучук ( В, Г ) в соответствии с возрастными моделями.

становятся леса. После 1,5 тыс. л. на фоне низкой интенсивности пожаров горят в основном леса. Пик, наблюдающийся в последние 200 лет, также сформирован древесными углями.

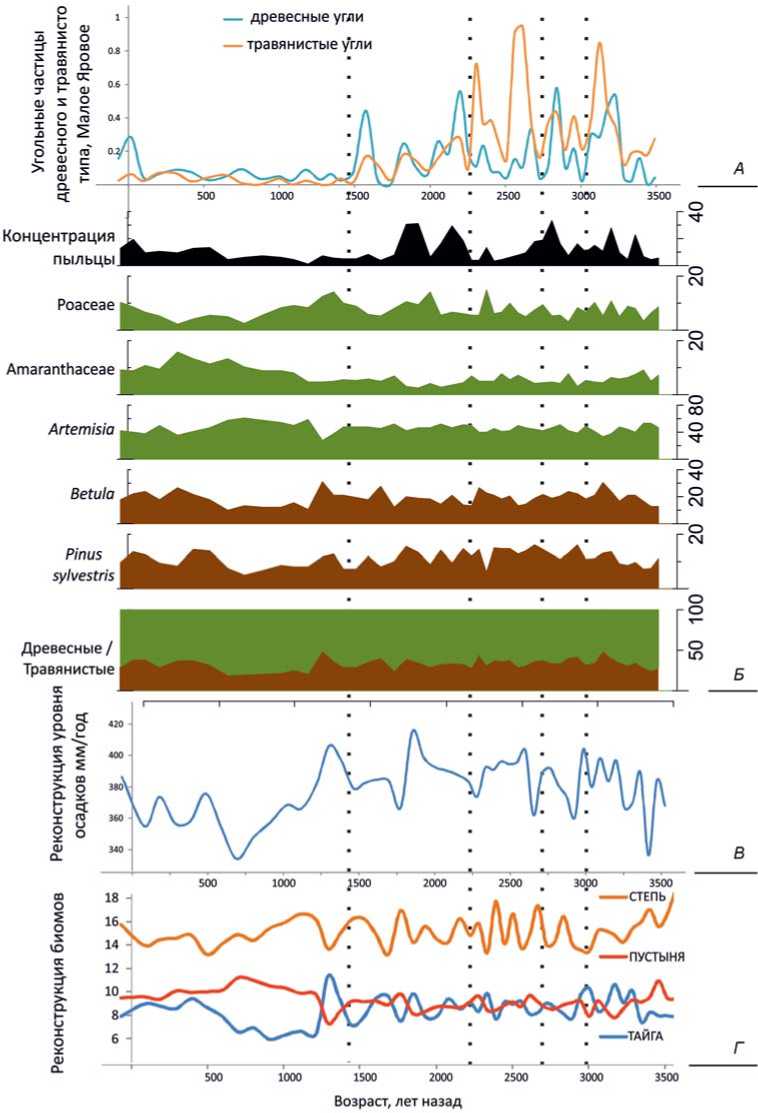

Сопоставление ранее опубликованных по оз. Малое Яровое данных палинологического анализа и, основанных на них реконструкциях среднегодового уровня осадков и доминирующих типов растительности [Rudaya et al., 2020] с нашими данными анализа макроуглей приведено на рис. 3.

Наибольшие скорости накопления угольных частиц, отражающие наибольшую пожарную активность, приходятся на периоды с высоким уровнем осадков (рис. 3, В ), и, напротив, в периоды сниже-436

ния осадков пожарная активность также снижается. Природные пожары связаны, в основном, с длительными засухами в летние периоды [Беспалов, 2013], таким образом, естественная пожарная активность должна в среднем снижаться при увеличении уровня осадков. Однако причинами увеличения частоты пожаров при повышении количества осадков может быть увеличение общей массы растительного топлива в ответ на повышение общей увлажненности или усиление стока в озера при повышении осадков, который приносил большее количество материала с водосбора, в том числе и углей.

По данным реконструкции биомов (рис. 3, Г ), в течение всего периода максимальной пожарной

Рис. 3. Сопоставление данных анализа макроуглей ( А ), палинологических данных ( Б ) и реконструкций среднегодового уровня осадков ( В ) и доминирующих типов растительности ( Г ) из отложений озера Малое Яровое.

активности вплоть до 1500 лет назад доминирующим биомом была степь, а биом тайги оставался примерно равным по баллам биому пустыни, однако интенсивность пожаров с топливом в виде трав или деревьев значительно менялась. В период 3,5–2,2 тыс. л.н. горели в большей степени травы (степные пожары), а после этого времени основным видом топлива для пожаров были древесные растения. После 1,5 тыс. л.н., когда интенсивность пожаров значительно снизилась, основным видом топлива стали древесные растения, несмотря на то, что баллы биома тайги были невысокими, что должно отражать большую удаленность массивов леса и меньшую доступность древесины для локальных пожаров. Частично эти данные совпадают с распределением макроуглей по размерным клас- сам. Так после 1,5 тыс. л.н. основная часть углей была представлена наименьшим размерным классом и могла переноситься ветром на значительные расстояния, что говорит о том, что леса горели на расстоянии от озера.

Приведенные палинологические данные (рис 3, Б ) также не показывают явной корреляции с распределением макроуглей древесного и травянистого типа, только после 1,5 тыс. л.н., когда доля пыльцы древесных растений снижается, снижается и интенсивность древесных пожаров. Визуально кривая концентрации пыльцы коррелирует с пиками пожарной активности; концентрация пыльцы выше в периоды наибольшей активности. Интересно, что такая же корреляция реконструируемой пожарной активности и концентрации пыльцы наблюдается в осадках оз. Кучук.

Имеющиеся данные анализа макроугольков из отложений оз. Кучук [Rudaya et al., 2020] отличаются по амплитуде показателей скоро сти накопления угольных частиц, что связано, вероятно, с более низкой частотой отбора образцов и большим объемом проб. В целом совпадают тенденции в реконструкции основных видов топлива в разные периоды, но противоположны периоды максимальной пожарной активности, что может быть связано с тем, что до 1,5 тыс. л.н. пожары были ближе к оз. Малое Яровое, а после 1,5 тыс. л.н. ближе к оз. Кучук. Обобщая данные, авторы реконструкции приходят к выводу о ведущей деятельности человека в усилении пожарной активности в районе исследования [Rudaya et al., 2020].

По данным исследования многочисленных археологических памятников в лесостепной зоне Западной Сибири, палеоботанические и археологические свидетельства земледелия обнаруживаются, начиная с 3–4 тыс. л.н. [Рябогина, Иванов 2011]. Развитие земледелия и животноводства могло влиять на частоту и интенсивность пожаров, если население использовало огонь для расчистки полей от леса или выжигания пастбищ для повышения их плодородия. По находкам на памятниках, находящимся в Кулун-де, реконструирована хозяйственная деятельность человека в данном районе и при сопоставлении ее с распределением макроуглей из оз. Малое Яровое, выявляются некоторые закономерности, заключающиеся в изменении интенсивности пожаров и вида топлива при смене типа хозяйствования. Так с 3,7– 2,7 тыс. л.н. по территории Обь-Иртышского междуречья с территории центрального Казахстана расселились представители андроновской культуры, чье хозяйство было связано с животноводством при выраженном преобладании крупного рогатого скота. В этот период пожарная активность максимальна, и горит, в основном, степь. К концу эпохи бронзы 438

начинает формироваться переход к кочевническому типу хозяйства, меняется состава стада в сторону увеличения доли малого рогатого скота и лошадей [Кирюшин и др., 2010]. В это время интенсивность пожаров снижается, и горит, в основном, лес. К 1,5 тыс. л.н. происходит полный переход на кочевнический тип хозяйствования [Там же] и с этого времени пожарная активность в районе Малого Ярового резко снижается.

Со второй половины I тыс. н.э. на исследуемой территории распространяется влияние тюркской культуры, а с первой половины 13 в. территория находится под монгольским влиянием. Активность пожаров в это время невысокая, в качестве топлива преобладает дерево. Кочевнический уклад практически в неизменном виде существовал вплоть до начала активного экономического освоения региона русскими переселенцами в XVIII–XIX вв. [Тишкин, 2007]. С рубежа XIX и XX в. значительные массы крестьян начинали селиться в степной Кулунде [Булыгин, 1991], выжигая леса для освобождения полей под пашни [Харитоненков, 2017]. В целом развитие производства и сельского хозяйства могло вызвать современное обезлесение и деградацию земель Кулунды, наблюдающееся по данным всех палинологических исследований Барабы и Кулунды. В распределении макроуглей из оз. Малое Яровое эти явление отражены в виде пика древесных углей в самой верхней части записи, говорящей об усилении пожарной активности в данный период.

Заключение

Получена высокоразрешающая реконструкция пожарной активности за последние 3,5 тыс л. в районе оз. Малое Яровое. Сопоставление полученных данных с результатами других методов исследования, показало, что распределение углей по глубине колонки донных отложений и по типам топлива (древесные/травянистые) и по размерным классам слабо или не коррелируют с реконструируемыми природными факторами. Частично распределение связано положительной корреляцией с уровнем осадков, что может быть связано с увеличением поверхностного стока в озеро вследствие повышения количества осадков, приносящего больше осадочного материала, в т.ч. и углей. Распределение углей, в целом, коррелирует со сменой типов хозяйствования культур населяющих данную территорию в течение последних 3,5 тыс. л. Вероятно, некоторые культуры больше использовали огонь в хозяйстве, чем другие, являясь причиной повышенной частоты пожаров. Дальнейшие исследования позволят глубже изучить этот вопрос.

Список литературы Реконструкция палеопожаров Кулундинской степи для последних 3500 лет по данным из донных отложений озера Малое Яровое

- Беспалов С.В. Оценка влияния осадков на площадную горимость территорий при природных пожарах // Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. - 2013. - Т. 2. - С. 14-17.

- Булыгин Ю.С. Первые русские поселения на Алтае // Алтайский сборник. - Барнаул, 1991. - Вып. 14. -С. 10 - 23.

- Кирюшин Ю.Ф., Косинцев П.А., Папин Д.В., Федорук А.С. Вопросы хозяйственной деятельности населения степного Обь-Иртышья в эпоху поздней бронзы // Хозяйственно-культурные традиции Алтая в эпоху бронзы: сб. науч. тр. - Барнаул: Слово, 2010. - С. 122 - 128.

- Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А. Скифская эпоха Горного Алтая. Ч. 1: Культура населения в раннескифское время (отв. ред. Молодин В. И.). - Барнаул: Изд-во АГУ, 1997. - 232 с.

- Королюк А.Ю., Смоленцев Б.А., Лащинский Н.Н. Почвенно-растительный покров при озерной равнины Кулундинского озера // Растительный мир Азиатской России. - 2008. - №. 2. - С. 80-88.

- Редников А.А. Ранний бронзовый век на территории Кулундинской равнины Алтайского края // Хозяйственно-культурные традиции Алтая в эпоху бронзы: сб. науч. тр. - Барнаул: Слово, 2010. - С. 38 - 49.

- Рябогина Н.Е., Иванов С.Н. Древнее земледелие в Западной Сибири: проблемы аргументации, палеоэт-ноботанические методы и анализ фактов //Археология, антропология и этнография Евразии. - 2011. - №. 4. -С. 96-106.

- Тишкин А. А. Создание периодизационных и культурно-хронологических схем: исторический опыт и современная концепция изучения древних и средневековых народов Алтая. - Барнаул: Изд-во АГУ, 2007. - 356 с.

- Харитоненков М.А. История лесов Среднего Прииртышья в железном веке (2500 ЛН-современность) // Russian Journal of Ecosystem Ecology. - 2017. - V. 2(4).

- Asouti E. Woodland vegetation and fuel exploitation at the prehistoric campsite of Pmarba^i, south-central Anatolia, Turkey: the evidence from the wood charcoal macroremains // Journal of Archaeological Science. - 2003. -V. 30(9). - P. 1185-1201.

- Courtney-Mustaphi C.J., Pisaric M.F. A classification for macroscopic charcoal morphologies found in Holocene lacustrine sediments // Prog. Phys. Geogr. - 2014. - V. 38. -P. 734-754.

- Enache M.D., Cumming B.F. Charcoal morphotypes in lake sediments from British Columbia (Canada): an assessment of their utility for the reconstruction of past fire and precipitation // Journal of Paleolimnology. - 2007. -V. 38. - P. 347 - 363.

- Feurdean A., Veski S., Florescu G., Vanniere B., Pfeiffer M., O’Hara R. B., Stivrins N., Amon L., Heinsalu A., Vassiljev J., Hickler T. Broadleaf deciduous forest counterbalanced the direct effect of climate on Holocene fire regime in hemiboreal/boreal region (NE Europe) // Quaternary Science Reviews. - 2017. - V. 169. -P. 378-390.

- Hawthorne D., Mitchell F.J.G. Identifying past fire regimes throughout the Holocene in Ireland using new and established methods of charcoal analysis // Quaternary Science Reviews. - 2016. - V. 137. - P. 45 - 53.

- Jensen K., Lynch E. A., Calcote R., Hotchkiss S.C. Interpretation of charcoal morphotypes in sediments from Ferry Lake, Wisconsin, USA: do different plant fuel sources produce distinctive charcoal morphotypes? // Holocene. -2007. - V. 17. - P. 907- 915.

- Rudaya N., Krivonogov S. , Slowinski M., Cao X., Zhilich S. Postglacial history of the Steppe Altai: Climate, fire and plant diversity // Quaternary Science Reviews. - 2020. - V. 249. - P. 106-616.

- Rudaya N., Nazarova L., Nourgaliev D., Palagushkina O., Papin D., Frolova L. Mid-late Holocene environmental history of Kulunda, southern West Siberia: vegetation, climate and humans // Quaternary Science Reviews. - 2012. - V. 48. - P. 32-42.

- Unkelbach J., Dulamsuren C., Behling H. Late Holocene climate and land-use history in the Mongolian Altai Mountains: Combined evidence from palynological, macro-charcoal and tree-ring analyses // Trees, Forests and People. - 2021. - V. 4. - P. 100073.