Реконструкция приледниковых озер юго-восточной периферии Скандинавского ледникового щита в неоплейстоцене и голоцене

Автор: Анисимов Николай Викторович, Субетто Дмитрий Александрович, Максутова Надежда Камельевна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 4 (41), 2016 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследований палеорельефа и палеобассейнов в зоне дегляциации юго-востока Скандинавского ледника предопределена их недостаточной изученностью. Ландшафты рассматриваемого региона отличаются большим разнообразием палеоформ, образующих своеобразные геоморфологические и гидрологические комплексы, анализ которых позволяет уточнить особенности развития этой ключевой территории. Работа обобщает существующие представления о максимальных уровнях древних приледниковых озер, существовавших в краевой зоне распространения покровных оледенений. На основе анализа публикаций, геологических и топографических карт, полевых материалов, используя цифровую модель современного рельефа, способом заливки до предполагаемого максимального уровня были смоделированы конфигурации палеоозер района исследования. Анализ положения уровней палеоозер региона с помощью ГИС-материалов позволяет раскрыть некоторые аспекты геопространственных и морфометрических особенностей палеоландшафтов Севера Европы.

Белое озеро, гис, голоцен, неоплейстоцен, онежское озеро, палеоозера, река сухона

Короткий адрес: https://sciup.org/140223932

IDR: 140223932 | УДК: 551.89

Текст научной статьи Реконструкция приледниковых озер юго-восточной периферии Скандинавского ледникового щита в неоплейстоцене и голоцене

Анисимов Н.В., Субетто Д.А., Максутова Н.К. Реконструкция приледниковых озер юго-восточной периферии скандинавского ледникового щита в неоплейстоцене и голоцене // Общество. Среда. Развитие. – 2016, № 4. – С. 165–169.

Изучение процессов деградации ледников, динамики палеоозер и изменения рельефа дают понимание не только региональных, но и общих закономерностей процесса дегляциации. История образования, динамика, морфометрические характеристики, постепенный спуск и прорыв приледниковых водоемов важны для реконструкции ландшафтов и выявления особенностей заселения и освоения человеком Северо-Запада России.

Структура Скандинавского потока при реконструкции его деградации делится авторами обычно на 4 сектора: юго-западный (Приатлантический), южный (Балтийский), юго-восточный (континентальный)

и северо-восточный (Баренцевоморский). Приморские секторы (Приатлантический, Балтийский и Баренцевоморский) изучены более детально, чем континентальный, и в пространственном, и во временном аспекте. Менее изученная территория юговосточной континентальной периферии Скандинавского потока в последнее десятилетие привлекает к себе внимание исследователей, занимающихся вопросами дегляциации, динамики палеоозер и палеоландшафтов Русской равнины.

В результате исследований палеорельефа и палеоозер Северо-Запада России накоплен опыт применения различных методов палеогеографических исследований

* Работа выполнена при поддержке гранта № РФФИ 16-05-00727 «Внезапные кардинальные перестройки гидрографической сети и ландшафтов в голоцене на юго-востоке Балтийского щита (палеогидроло-гический и геодинамический аспекты)».

Среда обитания

Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2016

и собран фактический материал, которые требуют обобщения, систематизации и визуализации.

Материалы и методы

Цель работы: реконструкция прилед-никовых озер на основе литостратиграфического и геоморфологического анализа с помощью ГИС-технологий. ГИС-моделирование приледниковых водоемов осуществлялось в программном пакете ArcGIS Desktop 10. В данной работе ГИС-техноло-гии использованы также и как средство систематизации разновременных картографических и литературных данных для их синтеза, унификации, преобразования в единый формат.

Фактическим материалом для моделирования очертаний палеоозер послужили публикации по лимнолого-гляциологическим и геоморфологическим реконструкциям палеорельефа и палеоозер Севера Русской равнины, авторские полевые и фондовые ГИС-материалы. Основу электронной модели палеореконструкций составили карта четвертичных отложений м-ба 1:2500000 [4, карта], карта рельефа (гипсометрическая), полученная полуавтоматической векторизацией топографической карты масштаба 1:100000.

В палеогеографической модели отражены границы распространения прилед-никовых водоёмов относительно современного рельефа. Уровни приледниковых водоёмов определялись полевыми методами по береговым формам и отложениям (береговым валам; абразионным уступам; озёрно-ледниковым отложениям, скоплениям валунов), а также по опубликованным данным и фондовым материалам.

Временной период реконструкции включает поздний неоплейстоцен (в т.ч. ранний дриас, аллерёдское потепление, поздний дриас) и начало голоцена (пребореальный период и бореал). Именно в течение этого интервала особенно быстро сокращался юго-восточный и северо-восточный фланг Скандинавского ледникового покрова, окончательное разрушение которого завершилось 9000 кал. л.н. [9; С. 210–212].

Результаты и выводы

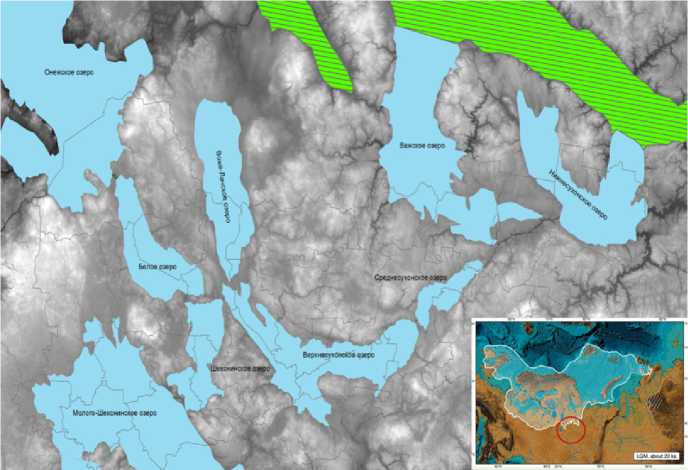

По предварительным результатам обобщения публикаций, а также на основе анализа карт (четвертичных отложений, геоморфологической, топографической) выявлены очертания и максимальные уровни приледниковых озер на юго-восточной периферии Скандинавского ледникового щита, уровни и контуры их бе- реговой линии (рис.1, 2). Реконструкция границ плейстоценовых озер выполнена для пяти лопастей Скандинавского ледникового покрова: Молого-Шекснинской, Бе-лозерско-Кубенской, Воже-Лачско-Кубенс-кой, Важской и Северодвинской. В краевой зоне рассматриваемых лопастей выявлено 9 крупных палеоводоемов с площадью более 1 тыс. кв. км, которые по своему положению в пределах последнего оледенения могут быть отнесены к приледниковым (перигляциальным), внутриледниковым (интрагляциальным) и послеледниковым озерам. Множество более мелких палеоводоемов, существование которых также связано с дегляциацией ледников в неоплейстоцене и голоцене, в данной работе не рассматривается.

Границы максимальных уровней и террас палеоводоемов по геоморфологии и четвертичным отложениям. На юговосточной периферии Скандинавского ледникового щита в результате систематизации опубликованных данных выявлена самая сложная система ледниковых лопастей и быстрая ареальная дегляциация с отчленением от края активного ледника больших участков неподвижного льда. Скорость дегляциации здесь была меньше, чем в Атлантическом секторе и составила от 110–100 метров/год на западе до 60 метров/год на востоке [9, с. 211; 10, с. 12; 11, с. 424]. При деградации основного ледника и разнообразных глыб мертвого льда возникали многочисленные при- и послеледниковые озера. По анализу донных отложений (14С) установлено, что большинство рассматриваемых озер возникли в позднеледниковье во временном интервале 20000–9000 л.н. [3, c. 117–118; 6, с. 178–179; 7, с. 65; 10, c. 16–20].

Рассматриваемая территория является одной из наиболее спорных в отношении понимания поздненеоплейстоценовой истории развития и положения границы максимального распространения валдайского оледенения. Особенно это касается юга Вологодской области в пределах листов О-37 и Р-38, которую одни исследователи относят к максимальному ранневалдайскому (калининско-подпорожскому), другие – к максимальному поздневалдайскому (осташковскому) оледенению [7, с. 62] и даже к московскому оледенению [11, с. 413]. В настоящее время большинство авторов считают, что на этой территории в позднем неоплейстоцене максимальное развитие получило поздневалдайское (осташковское) оледенение (2 МИС), которому соответствует самое значительное в квартере похолодание и наибольшее развитие криогенной зоны [2, с. 36, карта 15]. Эти представления отражены и на Карте четвертичных образований масштаба 1:2500000 [4, карта]. Работами российско-финской группы на территории Вологодской области доказано, что Скандинавский ледник только один раз в течение позднего плейстоцена доходил до юго-западной границы Вологодской области и оз. Кубенского. Он достигал своего максимума около 18 тыс. лет (календарных) назад и время его в пути от центра оледенения до максимальной границы оценивается в 7 тыс. лет, что подтверждено большим количеством датировок радиоуглеродных и ОСЛ [3, c. 117–118; 5, c 29–44; 6, с. 178, 182; 10, c. 10].

Отложения поздненеоплейстоценовых водоемов представлены озерно-леднико- выми, гляциофлювиальными, ледниковоозерными, озерно-болотными, озерными и озерно-аллювиальными отложениями [4, карта, условные обозначения к карте]. На карте четвертичных отложений [4, карта] отложения палеоводоемов осташковского (валдайского) ледникового комплекса занимают обширный ареал от Вепсов-ской возвышенности – Рыбинского вдхр и Онежского озера к озерам Белому, Лача, Воже, Кубенскому, долинам реки Сухоны, Ваги, Северной Двины и слагают рельеф значительной части рассматриваемой территории. Кроме этого, в последнее время уточнено, что в долине Сев. Двины ледниково-озерные осадки приледникового бассейна большой лопастью заходили далеко на юго-восток не только до Вычегды (до г. Котласа), но и до устья реки Сухоны (гамская терраса) [6, с. 178].

Таблица 1

Максимальная площадь палеоозер, рассчитанная по современному уровню верхней палеотеррасы

|

Название палеоводоёма |

Площадь, км2 |

Название палеоводоёма |

Площадь, км2 |

Название палеоводоёма |

Площадь, км2 |

|

Белозерское |

4586,17 |

Воже-Лаченское |

6002,70 |

Онежское |

25339,28 |

|

Важское |

11938,08 |

Молого-Шекснинское |

23282,84 |

Среднесухонское |

1621,59 |

|

Верхнесухонское |

8937,65 |

Нижнесухонское |

8508,71 |

Шекснинское |

3500,70 |

Условные обозначения:

Максимальные уровни внутриконтинентальных палеоводоемов

Уровни морских бореальных трансгрессий

Рис. 1. Реконструкция максимального уровня полеоводоемов при деградации юго-восточной периферии Скандинавского щита в позднем плейстоцене – голоцене(справа внизу – реконструкция оледенения и приледниковых озер последнего ледникового максимума [ 12, c. 1316 ] .

Среда обитания

Границы максимальных уровней и

террас палеоводоемов по ЦМР. В преде лах центральной части исследуемого ре

гиона в позднем плейстоцене и раннем голоцене существовали 9 крупных при-ледниковых озер – Молого-Шекснинское; Шекснинское (Среднешекснинское), Бело-зерское; Онежское (включая выявленные на разных стадиях Южноонежское, Водло-зерское и Вытегорское); Воже-Лаченское; Верхнесухонское (Кубенско-Сухонское),

Среднесухонское, Нижнесухонское, Важс кое. Южнее располагались Среднемолож ское и Костромское, севернее – Водлин

-

-

ское, Среднеонегорецкое и Котласское приледниковые озера. Самыми крупными по площади были 4 приледниковые озера: Онежское, Молого-Шекснинское, Важское, Верхнесухонское (табл. 1, рис. 1).

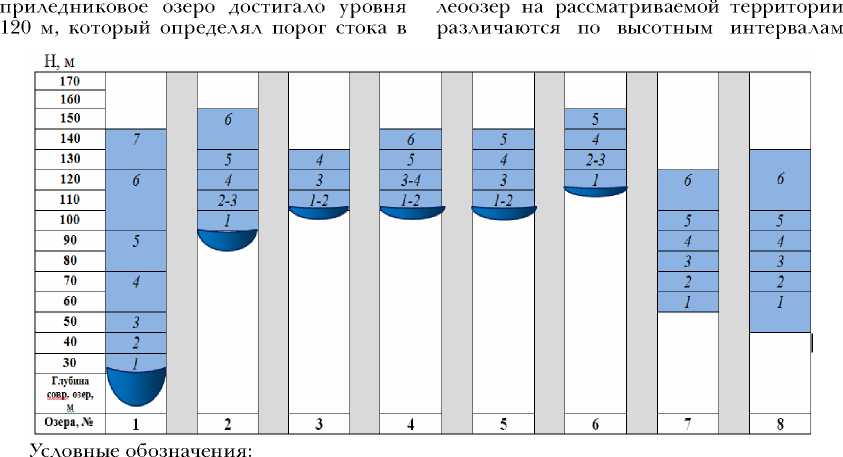

Распределение террас палеоозер по высотным интервалам представлено на рис. 2. Онежское при- и послеледниковое озеро . Абразивно-аккумулятивные озерноледниковые террасы окаймляют широкой полосой Онежское озеро и фиксируются на абс. высотах 34–38 м, 40–45 м, 50–60 м, 65–75 м, 80–90 м, 100–120 м, 130–140 м [1, с. 367–369; 3, c. 150; 5, c. 127; 8, с. 281– 283]. По реконструкции Д.Д. Квасова [5, c. 127] после лужской стадии Онежское

систему Верхней Волги на месте современной Вытегорской равнины. Для Белозерского при- и послеледникового озера характерны озерно-ледниковые террасы с абс. отметками 113–114 м, 118–119 м, 120–122 м, 125–130 м [5, с. 69]. Молого-Шекснинское послеледниковое озеро имело уровни террас поз-дне- и послеледниковых водоемов на абс. высоте: 103–107 м, 110–114 м, 115–118 м, 120–127 м, 130–138 м, 140–152 м [5, с. 67–68; 7, с. 15–16]. При реконструкции Шекснинс-кого послеледникового озера выявлены слабо

террасированные аккумулятивно-абрази онные озерные и озерно-ледниковые рав

-

-

нины с абс. высотами 115–116 м, 118–120 м, 123–125 м, 132–140 м [5, с. 67–68]. Воже-Ла-ченское при- и послеледниковое озеро сформировало четыре террасы на высоте от 107 до 150 м [5, с 85]. Для Верхнесухонского при- и послеледникового озера выделены также четыре террасы с абс. высотами 107–112 м, 113–118 м, 122–125 м, 130–135 м [3, c. 75–76; 5, с. 70]. Нижнесухонское при- и послеледниковое озеро имеет сходные уровни террас с Важским озером [6, с. 178–179]. Выделяется шесть террас на абс. высотах 65–66 м, 69–70 м, 72–74 м, 80–89 м (гамская терраса), 100–110 м, 110–130 м (озагская терраса) [6, с. 178–179].

Местоположение древних террас па-

Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2016

современный уровень озерно-ледниковых террас палеоводоемов уровень современных озер

1–7 – номера озерно-ледниковых террас; H, м – абсолютная высота озерно-ледниковых террас в м. Палеоозера: 1–8 – № (современный урез воды, м): 1 – Онежское (33), 2 – Молого-Шекснинское (101), 3 – Шекснинское (113), 4 – Белозерское (113), 5 – Верхнесухонское (110), 6 – Воже-Лаченское (120, 117), 7 – Нижнесухонское (озера нет), 8 – Важское (озера нет)

Рис. 2. Распределение террас палеоводоемов по гипсометрическим уровням.

(рис. 2). Наиболее выражены в современном рельефе региона уровни террас палеоводоемов на высоте 110–130 м. Самый высокий уровень террас зафиксирован у Молого-Шекснинского (150 м), Воже-Ла-ченского (150) и Белозерского (145 м) озер. Самый низкий уровень палеотеррас (ниже 70 м) и самое большое количество палеотеррас (6–7) у Онежского, Важского и Нижнесухонского озер.

На формирование морфометрических и морфологических показателей палеоозер влияли морфолитологические, морфолитодинамические, климатические, гляциологические факторы. На протяжении позднего плейстоцена и в начале голоцена палеоозера увеличивались и/или уменьшались в размерах, изменяли объем и форму. Изменения очертаний палеоозер проходили постепенно (Белозерское) и/ или катастрофически быстро (Молого-Шекснинское, Верхнесухонское, Важское). Палеоозера активно изменялись в результате экзогенных процессов: карста и суффозии, таяния и просадок льда на дне котловин. Из восьми рассматриваемых крупных приледниковых озер два исчезли полностью (Нижнесухонское, Важское), четыре сохранились в виде реликтовых озер (Воже, Белое, Кубенское, Онежское). Интересная история у Молого-Шекснин-ского и Шекснинского палеоозер, которые исчезли в позднем голоцене, но в ХХ веке после реконструкции Волго-Балтийского водного пути были восстановлены в виде Шекснинского и Рыбинского вдхр. (уровень был поднят на 18 м).

Таким образом, на основе методов литостратиграфического, геоморфологического анализа и методики геоинфор-мационного картирования проведена реконструкция очертаний максимальных уровней палеоозер в течение неоплейстоцена – раннего голоцена. В дальнейшем планируется уточнить площадь, объемы воды, средние глубины палеоводоемов, а также провести реконструкцию местоположения и уровней порогов стока, объема и направления стока талых ледниковых вод на разные временные интервалы с учетом неотектонических движений и миграции водоразделов.

Список литературы Реконструкция приледниковых озер юго-восточной периферии Скандинавского ледникового щита в неоплейстоцене и голоцене

- Анисимов Н.В., Субетто Д.А., Потахин М.С. Реконструкция истории Онежского палеоозера в позднем плейстоцене//Вузовская наука -региону. Материалы XIV Всероссийской научной конференции. -Вологда: Вологодский государственный университет, 2016. -С. 367-369.

- Величко А.А., Фаустова М.А. Развитие оледенений в позднем плейстоцене//Палеоклиматы и палеоландшафты внетропического пространства Северного полушария. Поздний плейстоцен -голоцен. Атлас-монография/Под ред. А.А. Величко. -М.: ГЕОС, 2009. -С. 32-42. -(карта 15).

- История плейстоценовых озер Восточно-Европейской равнины. -СПб.: Наука, 1998. -397 с.

- Карта четвертичных образований территории Российской Федерации. Масштаб 1:2500000. - СПб. ВСЕГЕИ, 2014. - Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.vsegei.ru/ru/info/quaternary-2500/; Web-макет ArcGis API for JavaScript. - Интернет-ресурс. Режим доступа: http://gissrv103.vsegei.ru/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d7898407d00141c595a136288b1f90dc

- Квасов Д.Д. Позднечетвертичная история крупных озёр и внутренних морей Восточной Европы. -Л.: Наука, 1975. -278 с.

- Лавров А.С., Потапенко Л.М. Неоплейстоцен Северо-востока Русской равнины. -М.: Аэрогеология, 2005. -221 с.

- Проблемы стратиграфии четвертичных отложений и краевые ледниковые образования Вологодского региона (Северо-запад России). Материалы Международного симпозиума. -М.: ГЕОС, 2000. -99 с.

- Субетто Д.А. Донные отложения озер: палеолимнологические реконструкции. -СПб. Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2009. -348 с.

- Фаустова М.А., Карпухина Н.В. Изменение структуры позднеплейстоценового Скандинавского ледникового покрова в период его деградации//Материалы Всероссийской конференции «Марковские чтения 2015 года» -Актуальные проблемы палеогеографии и стратиграфии плейстоцена. -М. МГУ, 2015. -С. 210-212.

- Hughes A.L.C., Gyllencreutz R., Lohne I.S., Mangerud J., Svendsen J.I. The last Eurasian ice sheets -a chronological database and time-slice reconstruction//DATED-1. Boreas, 2016 (January), Vol. 45. -P. 1-45.

- Lunkka J., Saarnisto M., Gey V., Demidov I., Kiselova V. Extent and age of the Last Glacial Maximum in the southeastern sector of the Scandinavian Ice Sheet//Global and Planetary Change. -2001, № 31. P. 407-425.

- Mangerud J., Jakobsson M., Alexanderson H, Astakhov V., Clarke G., Henriksen M., Hjort C., Krinner G., Lunkka J, Moller P., Murray A., Nikolskayai O., Saarnistoj M., Svendsen J. Ice-dammed lakes and rerouting of the drainage of northern Eurasia during the Last Glaciation//Quaternary Science Reviews. -2004, № 23. -P. 1313-1332.