Религия и типы мировоззрения в трудах Освальда Шпенглера по истории древнего мира

Автор: Медоваров М.В.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: История философии

Статья в выпуске: 1 (16), 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена первому русскому изданию фундаментальной книги Освальда Шпенглера «Ранняя эпоха всемирной истории». Уделено внимание как общим вопросам теории и методологии истории и археологии, так и конкретным историческим исследованиям немецкого мыслителя. Рассматривается учение Шпенглера о трех основных типах мировоззрения VI-II тысячелетий до н. э.: атлантическом, кушитском и туранском. Выясняются корни христианства во всех трех этих типах. Подчеркивается значимость работ Шпенглера как профессионального историка после «Заката Европы». Проводится сравнение его концепции трех мировоззрений человека с историко-антропологическими теориями Эдуарда Мейера, Кристофера Доусона, о. Павла Флоренского, Эллы Лаевской.

Немецкий консерватизм, философия истории, освальд шпенглер, минойско-микенская цивилизация, древнее средиземноморье, исторические корни христианства, евразия бронзового века

Короткий адрес: https://sciup.org/140305452

IDR: 140305452 | УДК: 94(3):930.1 | DOI: 10.47132/2588-0276_2024_1_89

Текст научной статьи Религия и типы мировоззрения в трудах Освальда Шпенглера по истории древнего мира

Фрагменты неоконченной книги Освальда Шпенглера по всемирной истории, писавшиеся приблизительно с 1927 по 1936 г., собранные воедино и изданные А. М. Кок-танеком в 1966 г. под названием «Ранняя эпоха всемирной истории»1, теперь впервые изданы на русском языке2 в качестве прямого продолжения предыдущих исторических трудов Шпенглера, прежде всего впервые опубликованной нами ранее под одной обложкой работы «К всемирной истории II тысячелетия до н.э.»3. Первое русское издание «Ранней эпохи…» мы посвятили памяти двух нижегородских историков Древнего мира, заслуживших мировое признание и ушедших от нас в 2021 г.: Евгения Александровича Молева и Светланы Алексеевны Доманиной.

В чем же цель издания новой книги немецкого мыслителя о древнейшей и древней истории, если она даже к немецкому читателю пришла с опозданием на 30-40 лет, а к русскому доходит еще полвека спустя? Здесь следует выделить два аспекта: знакомство с методами Шпенглера как историка и подчас удивительной точностью его догадок, подтверждавшихся впоследствии другими учеными, и роль изучения ранних эпох всемирной истории в общей философии немецкого гения.

Первый русский перевод

«Ранней эпохи всемирной истории» Освальда Шпенглера, изданный в 2022 г.

Следует подчеркнуть, что «К всемирной истории II тысячелетия до н. э.» и «Ранняя эпоха всемирной истории» — это, по существу, не две разные книги, а фрагменты одной, в большинстве своем собранной после смерти Шпенглера Гансом-Эрихом Штиром и Антоном Мирко Коктанеком. Собрание отрывков из шпенглеровских бумаг по истории в определенном порядке было произведено ими на основании составленного самим мыслителем в 1934 г. проблемно-хрологического плана, который также опубликован нами4. Суть данного плана заключалась в том, чтобы по-новому взглянуть на ряд методов историков, археологов, филологов и пересмотреть бытовавшие в 1920-е гг. представления историков о каменном и бронзовом веках, заполучив ключ к постижению внутренней, духовной культуры угасших бесписьменных народов.

Именно тогда, на протяжении последних десяти лет своей жизни, Освальд Шпенглер выдвинул новую исследовательскую программу по древнейшей истории, предложив несколько радикальных решений: создать археологические и этнологические атласы нового типа; перестать отождествлять письменные канцелярские языки Древнего Востока с многообразием живой речи соответствующих обществ, перенимавших друг у друга слова на слух в искаженном виде; судить о происхождении элиты древних обществ по ее оружию и погребальным обрядам, а не по изготовленной

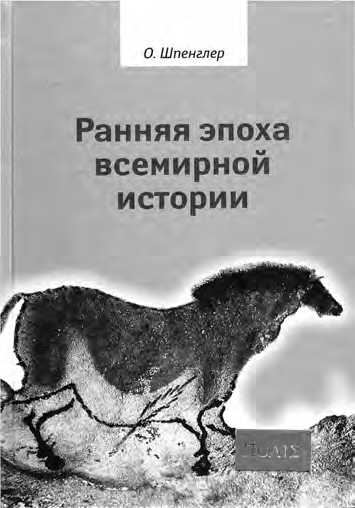

Эдуард Мейер (1855–1930)

подчиненными местными крестьянами керамике; осознавать возможность многократного перенесения этнонимов и топонимов от одного народа или страны к другому; не допускать анахронизмов при оценке численности населения или возможных морских путей в древности; обращать внимание на историческую психологию, поскольку для людей прошлого кровавые битвы и завоевания находились на первом плане наряду с культом усопших. Все это объединялось главным призывом Шпенглера к историкам — продумывать и вживаться в мировоззрение воина и жреца, мореплавателя и женщины, не подменяя их психологией современного академика.

Всему этому Шпенглер учился сам, на ходу, с головой погружаясь в узкоспециальные исторические и археологические книги и журналы, переписываясь с аргентинским историком Кесадой, основывая вместе с историками и археологами вроде Штира и Франца Альтхейма журнал «Мир как история» и вспоминая уроки, почерпнутые у Эдуарда Мейера. Этот крупнейший немецкий антиковед конца XIX — первой четверти XX столетия, к слову, одобривший «Закат Европы», был непосредственным предшественником, образцом и во многом наставником Шпенглера, успев даже по-сотрудничать с ним5. Мейер одним из первых со времен Вико стал систематически отстаивать тезис, что ранняя Античность (гомеровский и архаический периоды) однотипна феодальному Средневековью, а классические Греция и Рим однотипны капиталистическому Новому времени, следовательно, речь идет о циклическом развитии цивилизаций6. Яростное отстаивание предмета исторической науки как изучения индивидуальных, неповторимых событий Шпенглер также позаимствовал у Мейера, хотя оба они парадоксально и непоследовательно сочетали его с фактическим признанием целого ряда объективных условий, ограничений, закономерностей, в том числе повторяющегося цикличного характера процессов. Так, по Мейеру, античный V в. до н. э. стадиально соответствует западноевропейскому XVI в. н. э. и т. п.7 — расчет, в точности повторенный в «Закате Европы» четверть века спустя! Более того, уже в работе 1896 г. «Экономическое развитие древнего мира» еще до эвансовских раскопок Крита Мейер выдвинул предположение, что народ Кафти, живший в Малой Азии, научил греков торговле и мореходству8. Отсюда оставался один шаг до шпенглеров-ской концепции кафтийской талассократии, уже привязанной к Криту в свете новых археологических находок.

Эдуард Мейер был одним из немногих, но все же не единственным историком древности, кто поддержал исследования Освальда Шпенглера. О Гансе-Эрихе Штире и других участниках коллектива «Мира как истории» мы уже писали в предыдущем издании9; еще об одном профессиональном историке, англичанине Кристофере

Доусоне, равно как и о русских параллелях к шпенглеровским исследованиям, речь пойдет ниже. Из немецких историков на страницах «Ранней эпохи всемирной истории» Шпенглер часто упоминает Эмиля Зоммера и Франца Шахермайра; поразительно, что их труды 1920-х гг. до сих пор цитируются историками и, как оказалось, выдержали испытание временем и яростной критикой их оппонентов.

Каковы же были плоды исследований Шпенглера как историка Древнего мира, из дилетанта сумевшего перековаться в профессионала? Спустя почти столетие можно с уверенностью сказать о том, что едва ли не три четверти его догадок оказались верны, а значит, в целом уровень его проницательности превышал средние показатели историков 20–30-х гг. Значительная правота Шпенглера по вопросам локализации Тартесса/Фарсиса и Алашии/Элизия, характера крито-минойской культуры и индоевропейских вторжений на боевых колесницах была раскрыта нами ранее10; важнейшее шпенглеровское деление «амебных культур» IV–II тысячелетия до н. э. на «атлантическую», «кушитскую» и «туранскую», принципиально дополняющее историософию «Заката Европы», рассмотрено в статье Роберта Стойкерса11. Остановимся на некоторых других моментах «Ранней эпохи всемирной истории», свидетельствующих об остроте исторической чувствительности ее автора; дополнительные замечания на этот счет можно почерпнуть из статьи австрийского историка Мартины Песдичек12.

Прежде всего на первый план выходит вопрос об Аххияве, ахейцах и Троянской войне. Во времена Шпенглера тон в исследовании вопроса об Аххияве задавали Э. Форрер, Г. Гютербок и П. Кречмер13, настаивавшие на заимствованиях из ахейского греческого в хеттский, а также яростно спорившие с ними Ф. Зоммер, И. Фридрих, отчасти (на промежуточных позициях) Ф. Шахермайр и А. Гетце, отрицавшие греческую локализацию Аххиявы и пытавшиеся вывести это название из хеттского языка14. Под влиянием скептицизма Зоммера долгое время в мировой (Й. Гарматта)

и даже советской (Т. В. Блаватская, В. Г. Борухович) науке господствовало мнение о том, что Аххиява — противник хеттов — находилась в Малой Азии и не имела отношения к материковой Греции15. Однако к 60–80-м гг. историки-долгожители Форрер, Гютербок, Гетце и особенно Шахермайр (свою ключевую, итоговую книгу он издал в возрасте 101 года), а также ряд новых историков и археологов (Дж. Пейдж, М. Мел-линк) стали склоняться в пользу того, что центром Аххиявы были именно Микены, что ахейцы в 1450–1350 гг. до н. э. колонизировали юго-запад и запад Малой Азии, но не смогли проникнуть в Троаду, населенную фракийским и лувийским (самоназвание «лукка») населением16. Это стало подтверждаться непосредственно текстами хеттских источников и даже критскими табличками линейного письма Б. Полемика закончилась «возвращением к почти всем прозорливым открытиям» Форрера 20-х гг. и отказу от позднейшей зоммеровской гиперкритики17, а ведь Шпенглер сразу солидаризировался с Форрером в признании факта легкой нерегулярной искажаемости имен собственных при передаче на чужом языке. В итоге в тождестве Аххиявы с Микенской Грецией сейчас уже невозможно сомневаться, и даже сложная и запутанная история хеттско-ахейских конфликтов на протяжении двухсот лет (1420– 1220 гг. до н. э.) в основных чертах уже реконструирована и написана Л. А. Гиндиным в России и Р. Фишером в Германии18.

Большой прогресс был достигнут в плане изучения личных имен и топонимов и передачи «ахейских» названий в хеттских текстах. Замечание Шпенглера о том, что имена собственные записывали на слух, а не по «железным» правилам взаимно-однозначных соответствий, в полной мере учтено современными исследователями. Например, Дж. Чедвик, Л. А. Гиндин и другие тщательно проанализировали каждое из десятков таких имен19. Существует целый ряд исследований о разнобое в греческой транскрипции анатолийских и других субстратных средиземноморских языков20. Однако многие вопросы остаются крайне сложными. В частности, понадобилось полвека для разрешения вопросов об именах Алаксандус (Александр, царь Вилусы-Илиона), Аттариссий (Атрей?), Таваглавас (Этеокл?), Акагамунас (Агамемнон?) и Антаравас (Андрей?), встречающихся в хеттских документах применительно к выходцам из Аххиявы. В итоге выяснилось, в частности, что Таваглавас, брат царя Аххиявы, — это действительно Этеокл (имя которого также обнаружилось в двух микенских табличках: e-te-wo-ki-re-we-i-jo), в то время как Атарисий — не сам легендарный Атрей, но другая личность (вероятно, жившая почти на два века ранее) с иной разновидностью того же имени (со значением «бесстрашный», дословно соответствует русскому «не трясущийся»)21. Имя Алаксандус же, вопреки Шпенглеру, и вправду оказалось греческим, но применявшимся только во фракийско-македонском ареале и неизвестным в самой Элладе. Что касается отождествления конкретных лиц эллинских легенд с историческими деятелями Малой Азии хеттской эпохи, то и здесь были достигнуты убедительные решения и идентификации, принимающие во внимание некоторые контаминации правителей в позднейшем народном сознании22.

На современном уровне исследований удалось учесть, наконец, и принципиальный тезис Шпенглера о легкой переносимости названий с местности на народ, с народа на новую страну, куда он пришел, от той страны — на следующую волну ее обитателей и т. д. В «Закате Европы», «Ранней эпохе…» и других трудах Шпенглер любил приводить пример с саксами и Саксонией, который заключается в следующем. Лишь благодаря обилию письменных источников мы знаем, что нынешняя Саксония (Дрезден, Лейпицг) является поздним выселком из изначальной Нижней Саксонии на Рейне, равно как и британские саксы (Эссекс, Уэссекс, Сассекс) были выходцами V в. н. э. с Рейна. Если предположить, говорил Шпенглер, что письменных источников нам не хватало, то историки могли бы пуститься в ложные фантастические гипотезы о переселении саксов из Англии в Саксонию или наоборот, связать эти переселения с правлением Ганноверской династии в Англии XVIII–XIX вв. и т. п. Применительно к древнейшей истории, подчеркивал философ, построения многих историков являются столь же произвольными и фантастичными.

Вот почему только после дешифровки линейного письма Б и растущего количества находок хеттских, микенских и египетских документов, после внимательного исследования древнегреческой письменной традиции, подчас сохранявшей ценнейшие реликтовые сведения, на настоящем этапе удалось разгадать тайну ахейцев и Аххиявы (более раннее название в письме Маддуваттаса XV в. до н. э. — Аххия, и только в XIII в. до н. э. уже Аххиява!). Как доказал Л. А. Гиндин, первоначально так называлась (на анатолийском языке, со значением «страна») область в Троаде, куда еще около 2300 г. до н. э. пришли племена, часть которых позже станет «греками», точнее эолийцами (само название Aiawalas является всего лишь другим вариантом того же слова Ahhijawa). Затем уже они перенесли это название в материковую Грецию, откуда топонимы типа Ахайя или (на Крите) Ахавия (в линейном письме Б — a-ka-wi-ja-de) расползлись по разным ее уголкам23.

Гораздо лучше сегодня — археологически и политически — известна история Трои/ Илиона (топоним с тем же индоевропейским — фракийским — корнем, что в русских словах «вилять», «извилистый», ср. литовское Вилия, Вильнюс)24, которая была вовсе не «пиратской крепостью», как полагал поначалу Шпенглер, но крупнейшим городом на протяжении почти двух тысяч лет, ключевым партнером и неприступным антагонистом микенского мира25. К настоящему моменту в целом решена задача установления этнического состава населения Троады и прилегающих территорий и датировки миграций ахейцев и «народов моря»26. Правда, один только формальный (!) анализ соотношений греческих и хеттских топонимов Троя — Таруиса и Илион — Вилуса занимает 15 страниц и приводит к заключению, что и первые, и вторые названия в каждой паре представляют собой соответственно датируемые разными веками, независимые друг от друга греческие и хеттские искажения (естественно, на слух) оригинальных фракийских топонимов27.

Современные исследователи пришли к признанию тождества глухих греческих преданий («Псевдо-Илиады») о походе ахейцев в Мизию за десять лет до Троянской войны и хеттского документа, описывающего высадку десанта Аххиявы в данном месте и в данное время28. Правда, до сих пор среди историков разных стран и направлений нет согласия по поводу точной датировки и обстоятельств Троянской войны. Не все исследователи готовы отождествить падение археологической Трои VI вследствие землетрясения около 1300 г. до н. э. со взятием Лаомедонтовой Трои Гераклом, а пожар Трои VIIа около 1230 г. — со взятием Приамовой Трои ахейцами, хотя решение Л. А. Гиндина и В. Л. Цымбурского на данный счет нам и представляется оптимальным. Можно ли после такого разнобоя в оценках упрекать Шпенглера за то, что он сто лет назад при тогдашнем уровне знаний недооценивал стратегическое значение крепости Илиона и считал ее разбойничьим гнездом?

Сказанное об этнонимах и топонимах относится и к запутанной истории названий «народов моря». Возможно, Шпенглер впадал в преувеличенный скептицизм по поводу разницы между «акхайваша», «турша», «шакалаша», «пелесети», «шар-дана», «лукка», «дардани», «чеккара», «даяниун» египетских источников XIII–XII вв. до н. э. и ахейцами, тирренами, сикулами, пеласгами/филистимлянами, сардинами, ликийцами, дарданами, тевкрами, данайцами классического времени соответственно. В ряде случаев такая идентификация представляется обоснованной, хотя уже никто не отрицает, что в ходе этого великого переселения племена смешивались, а их потомки в I тысячелетии до н. э. по культуре и облику могли уже существенно отличаться от своих предков. Безусловно, этруски римского времени, смешавшиеся с италийским населением и перенявшие самоназвание «расена», заметно отличались от своих предков — эгейских тирренов бронзового века, и даже ахейские греки Ахайи, Кипра и Памфилии не были похожи на своих пращуров микенской эпохи. В ряде случаев, как с «данайцами», Шпенглер оказался прав в своем скепсисе: египетские «даниун» оказались явно не греками29. С другой стороны, он ошибся в привязке «акхайваша» к Ливии: по современным представлениям, дело было лишь в том, что ливийцы и микенские ахейцы совместно напали на Египет при Мер-нептахе и были наголову разбиты (между 1232 и 1219 г. до н. э.), что и стало одним из стимулов к ахейскому походу на Илион30. При этом египтяне четко различали обрезанных ахейцев и необрезанных ливийцев.

К сожалению, в последующем развитии исторической науки, кажется, никто не возвращался к смелой гипотезе Шпенглера о тождестве корней в словах «Кафти», «Иафет» и «Египет», чтобы критически оценить ее на современном уровне знаний. Мы не беремся судить, было ли в ней какое-либо здравое ядро, хотя тождество греческого Иапета и ветхозаветного Иафета само по себе является необыкновенным, исключительным фактом. Что касается рассуждений автора «Ранней эпохи всемирной истории» об этнониме ионийцев («Яван»), то сейчас этимология данного слова наконец раскрыта из анатолийских языков как Iia-wana, ΊάϜονες — «поклоняющиеся богине Ие» (в линейном письме Б — i-ja-wo-ne) либо Iia-umna — «принадлежащие Ие» (по Кречмеру, Форреру, Гетце)31. Зато Шпенглер оказался прав в отождествлении библейских филистимлян — «керети» — с выходцами с Крита, тем более что у ветхозаветных пророков они прямо связываются со страной Каптор (по-еврейски)/ Кефтиу (по-египетски), т. е. талассократией Кафти, минойско-микенским Критом (Иер 47:7; Иез 25:16; Ам 9:7)32.

Наконец, убежденность Шпенглера, что наряду с известными группами языков вроде греческой, италийской, германской и проч. существовало много вымерших и слабо нам известных, теперь стала общим местом в индоевропеистике. Оказались справедливы слова Шпенглера о том, что нельзя огульно записывать все балканские племена или в «иллирийцев», или во «фракийцев» (как в региональные обобщающие названия), что существовали и иные индоевропейские группы33. По крайней мере, для даков/мизийцев, пеонов (протоармян) и дарданов — одних из предков албанцев — данный тезис оправдался полностью34.

Во времена Шпенглера изучение языков догреческого населения Балкан и Средиземноморья пребывало в младенческом состоянии, хотя первые труды на эту тему появились еще в конце XIX в. Философ и здесь верно угадал, что следует отличать неиндоевропейский субстрат (минойский, тирренский) от индоевропейского догреческого, имеющего прочные северные связи со славянской, балтской, кельтской, германской группами35. Сейчас, когда мы знаем не только об анатолийских языках, но и о фракийском, дако-мизийском, древнемакедонском, иллирийском и иных языках региона в десятки раз больше, чем знали ученые во времена Шпенглера, можно уже отказаться от излишнего скептицизма по данному поводу, характерного для «Ранней эпохи всемирной истории»36.

Следует отметить вклад ученых разных стран в осуществление прорыва в исследовании слоев догреческого субстрата и иных языков Балкан и Анатолии: немцев П. Кречмера, А. Хойбека и Г. Краэ, итальянцев О. Парланджели и Р. Гусма-ни, болгар Д. Дечева и В. Георгиева, голландца Р. Бекеса, русских Л. А. Гиндина,

Ю. В. Откупщикова, В. П. Нерознака, А. А. Молчанова, В. Л. Цымбурского, С. А. Яце-мирского, М. А. Живлова37. Однако этот прорыв, достигнутый лишь во второй половине XX в., в большинстве случаев подтвердил априорный тезис Шпенглера о двух слоях догреческого субстрата: доиндоевропейском и индоевропейском. Это, впрочем, ничуть не исключало ожесточенных и порой даже грубых споров по мелким деталям реконструируемой картины (например, между Ю. В. Откупщиковым, относившим карийцев к народам палеобалканского/фракийского типа и наотрез отрицавшим анатолийское присутствие в Греции, и Л. А. Гиндиным и В. П. Нерознаком, говоривших о двух субстратных слоях: анатолийском и палеобалканском). Однако все авторы в итоге сходились в главном: остатки доиндоевропейских языков в Эгеиде, материковой Греции и Анатолии незначительны; преобладающим «пеласгским» субстратом является теперь уже хорошо известный палеобалканский слой, включащий родственную группу из древнегреческого, древнемакедонского, фригийского, протоармянского и фракийского (с дакийским) языков. Они четко отличаются от анатолийских языков, тоже оставивших субстратные следы в Эгейском мире, хотя контакты с палеобалкан-цев с анатолийцами были налицо.

Правда, мнение Шпенглера о неиндоевропейском характере хеттского языка не подтвердилось, хотя даже в этом случае он оказался прав насчет кавказской (хат-тской) примеси в нем, порою создающей впечатление гибридных текстов, равно как насчет неочевидности языковой принадлежности населения будь то Хеттского царства, будь то микенской Греции. Язык письменных документов далеко не всегда был единственным разговорным (ср. шумерский случай). Кроме того, не кто иной, как сам Шахермайр вплоть до 1950-х гг. упорно повторял ошибку насчет «неиндо-европейскости» хеттского языка, а в 1980-е гг. Ю. В. Откупщиков упорно и абсурдно продолжал настаивать на том, что «хеттский язык — индоевропейский по своей словоизменительной системе, но неиндоевропейский по своей лексике»38. Стоит ли после этого упрекать Шпенглера, который начинал исследования одновременно с Шахер-майром, но скончался в возрасте 56 лет в разгар работы над своей книгой, в то время как Шахермайр, доживший почти до 103 лет, еще целых полвека постоянно поправлял свои ошибки, изменял оценки и переделывал свои труды?

Осветим еще несколько отдельных примеров исторической проницательности автора «Ранней эпохи всемирной истории». Как подтвердилось впоследствии, Шпенглер оказался прав и в противопоставлении шахтовых и купольных гробниц в Микенах как принадлежащих двум разным волнам завоевателей. Теперь установлено, что в греческом языке данные два типа захоронений обозначались разными терминами: τάφος и τύμβος соответственно39.

Можно удивиться прозорливости Шпенглера в замечаниях о ранней истории Ирана, предшествующей образованию Мидийского и Персидского царств. Почти на столетие мыслитель предвосхитил единодушное мнение современных историков о колоссальной роли эламского наследия в формировании иранской культуры и древнеперсидского этноса40. Лишь в 1970 г. советский историк Э. А. Грантовский провел всестороннее исследование «темных веков» в истории Ирана от проникновения арийских племен до конца Эламского царства (XII–VII вв. до н. э.), в частности, скрупулезно проанализировав все известные личные имена данного периода41. Исследование Грантовского фактически подтвердило догадки Шпенглера о постепенности ариизации Ирана и долгом превалировании в нем доиндоевропейских, эламодравидских элементов.

Очень многое оказалось оправданным и в методологическом подходе Шпенглера к истории этрусков. Только полвека спустя историки пришли к тому же мнению, что этруски ниоткуда не «приходили» в готовом виде, но сложились в Италии в результате смешения местных «пеласгских» племен (с самоназванием «расена») с пришлыми тирренами, как теперь твердо подтверждено сотнями материальных и языковых доказательств, действительно приплывшими из Малой Азии, из Лидии, хотя, вероятно, не напрямую, а с промежуточными «остановками» на Сардии и Корсике42. То же самое, кстати, верно и по отношению к грекам: по современным представлениям, греческие племена осознали себя как таковые уже после выделения из индоевропейского массива, по пути в Грецию, возможно, чуть раньше в Троаде (рубеж III–II тысячелетий до н. э.), но до этого момента говорить о «греках» некорректно.

Из других народов Италии особое внимание Шпенглера привлекал народ, оставивший надпись на стеле из Новилары. В настоящее время язык этой стелы и нескольких соседних памятников изучен, назван северопиценским (в отличие от южно-пиценского языка италийской группы) и определен как неиндоевропейский43. В этом Шпенглер тоже оказался прав; кроме него, важность северопиценского случая своевременно понял один только Доусон.

Изучение проблемы Тартесса уже было разобрано нами в предисловии к предыдущему шпенглеровскому сборнику44. Добавим, что А. И. Немировский, не ссылаясь на Шпенглера по цензурным соображениям, однако, как нам представляется, прочитав его труды и буквально следуя его логике, увязал проблему тирренов с проблемой локализации Тартесса/Таршиша/Фарсиса и Алашии/Элиссы. Немировский фактически повторял шпенглеровский скепсис по отношению к Тартессу, оказавшемуся не городом в Испании, но лишь «направлением» путешествий, и подтвердил тезис о том, что «таршишские корабли» Ветхого Завета — это название типа судов, не обязательно строившихся в некоем конкретном Таршише45. По признанию А. А. Молчанова, «Немировский показал, что наиболее раннее упоминание в Библии Таршиша (Быт. 10:4) относится не к иберийскому Тартессу и не к киликийскому Тарсу, а к островным владениям тирсенов в Эгеиде. В дальнейшем же, после переселения тирсенов в Западное Средиземноморье, Таршиш становится для библейских авторов обобщенным обозначением далекого Запада»46. Остается лишь добавить, что буквально каждая фраза в данной цитате была высказана Шпенглером за полвека до Немировского — подтвердилось даже его смелое предположение об участии ливийцев в колонизационном движении народов моря47. На этом фоне остается только развести руками в связи

Освальд Шпенглер в Берлине, 1922 г.

с тем, что в новейшей лингвистической литературе возобладала тенденция перемещать область «тартессийского языка» (при отсутствии одноименного города) на юг нынешней Португалии, на побережье Атлантики, относя эпиграфические памятники Андалусии к «неизвестному языку»: это еще больше запутывает дело и равносильно расписке исследователей в недостаточной компетентности…48

Все сказанное относится к вопросу о профессиональной компетентности и точности Шпенглера как историка Древнего мира. Высказанные замечания были необходимы как предварительный этап анализа его трудов по всемирной истории. Однако, разумеется, не это является в них главным. «Ранняя эпоха всемирной истории» и другие близкие к ней произведения — это сочинения в первую очередь философские и историософские, продолжающие и углубляющие «Закат Европы». Шпенглер писал «Раннюю эпоху…» прежде всего ради рассмотрения мировоззрения древнейших и древних людей. И в этом качестве предлагаемая сейчас вниманию русскоязычных читателей книга является в первую очередь приглашением к размышлению о культуре и мировоззрении угасших цивилизаций и о тех непреходящих элементах в них, которые дожили до наших дней. Это приглашение тем более ценно, что Шпенглер последовательно будит мысль читателя, проводя ее шаг за шагом через проблемы антропогенеза и возникновения языка, становления рас, этносов, производящего хозяйства, техники к формированию первых обширных ареалов «амебных культур», мировоззренческое наследие которых будет постоянно ощущаться вплоть до наших дней во всех великих культурах, описанных еще в «Закате Европы». Шпенглер внял критике, указывавшей на неполноту его знаменитого двухтомника, на необходимость четко объяснить причины зарождения этих циклических культур, детальнее проанализировать их историю (особенно это касалось Месопотамии), разрешить многие загадки этнической истории античного мира. Все эти задачи были так или иначе решены мыслителем в «Ранней эпохе…» и «К всемирной истории…» — двух трудах, в которых конкретно-исторические штудии не являются самоценными, но всегда вписаны в контекст изучения мировоззрения, духовной культуры древнейших эпох.

Соперников у Шпенглера на этом поле в XX в. было немного. В России серьезное внимание углубленному пониманию символизма древних культур уделяли о. Павел Флоренский, первым поднявший вопрос о значении раскопок Эванса на Крите для кардинального пересмотра истоков античного мировоззрения, и его последователь А. Ф. Лосев. Неудивительно, что мысли Флоренского относительно «миноса» как титула критских царей-жрецов и характера их священнодействий, о значении морского орнамента в минойской керамике в его статьях 1910–1913 гг. в самом существенном предвосхищают прозрения Шпенглера49.

Позже, в эмиграции в 20-е гг., независимо от Шпенглера к невероятно схожим выводам придет Д. С. Мережковский. Сначала в романе «Рождение богов. Тутанка-мон на Крите» (1924), а затем в историософских академических трудах «Тайна Трех: Египет и Вавилон» (Прага, 1925) и «Тайна Запада. Атлантида — Европа» (Белград, 1930) — едва ли не лучшем, что вообще было написано Мережковским за всю его жизнь, — он очень близко подошел к пониманию сути древних культов, мистерий, жертвоприношений, оргий, вокруг которых строились великие цивилизации. Не менее решительно, чем Шпенглер, Мережковский вывел истоки христианства из атлантического культа умирающего и воскресающего Бога и Его Матери, указав на оборотную, «черную» сторону мировоззрения «Атлантиды» в виде культа мертвых, доходящего до некромантии и человеческих жертвоприношений (то же, о чем в 30-е гг. будут на художественном языке говорить Дж. Р. Р. Толкиен, А. Мерритт и в определенной мере Г. Ф. Лавкрафт). Что касается исторической конкретики, то Мережковского волновали те же проблемы истории Средиземноморья, что одновременно с ним и Шпенглера, хотя решал он их подчас менее удачно в научном смысле, полагая, в частности, что Тартесс (Фарсис, Таршиш) был «европейской столицей бронзового века», «атлантскою гаванью» в устье Гвадалквивира к северу от Кадикса. Но это показалось бы мелочью на фоне главного — жесткой привязки причащения телом и кровью умирающего и воскресающего божества как отличительной черты именно культур атлантического круга: «Голубь, Иордан, крест — все критское; как же не сказать: критианство уже христианство?»50 В этом были солидарны Шпенглер и Вяч. Иванов, Флоренский и Мережковский, да в принципе и современные исследователи, такие как Б. Отто51.

Из новейших российских трудов по данной теме следует отметить любопытное исследование Э. Л. Лаевской. Детально исследуя «первобытное» искусство Европы от пещерных росписей палеолита до мегалитов бронзового века и минойской керамики стиля камарес, Лаевская сделала совершенно «шпенглеровский» вывод о многотысячелетнем соседстве и противостоянии ориентированного на вечность, монументальность, заупокойный культ мегалитического мировоззрения (по Шпенглеру — «атлантического») и мировоззрения, связанного с мелкими декоративными формами, иконоборческого, лишенного образов и ясных представлений об ином мире «керамического», семитского (по Шпенглеру — «кушитского»)52. Из первого вырастают многие черты западноевропейской культуры, из второго — средиземноморской

(включая еврейскую, греческую и православно-христианскую), хотя в обоих случаях уже имеет место некоторое взаимное проникновение двух картин мира.

Без ссылок на автора «Ранней эпохи всемирной истории» Лаевская независимо от него повторяет многие выводы, например, о том, что минойские фрески изображают не реальный, а загробный мир. Обращаясь к наследию Вяч. Иванова, Флоренского, Лосева, но также и к трудам Шахермайра, она говорит о противостоянии средиземноморского, минойского прадионисийства и нордического аполлонизма, позже смешавшихся в эллинском синтезе. Правда, в отличие от Шпенглера, для которого на передний план выходила специфика северного, туранского, героического мировоззрения, Лаевская объединяет культуры мегалитов атлантического Запада с нордическими культурами в единое целое, говоря вслед за Шпенглером о северном, степном происхождении шахтовых гробниц в Микенах и твердынь Хаттусы: «Миграционная волна, выплеснувшая на историческую арену одновременно и хеттов, и протомикенцев, связана, видимо, с мегалитическими территориями — может быть, с причерноморско-каспийским ареалом»53.

Правда, несколько раз Лаевская как будто выносит «глиняный ареал» России — Евразии за пределы атлантического «мира мегалитов» и переднеазиатского «мира керамики», но полной ясности в этом вопросе у автора нет. Она лишь отмечает, что для мегалитических культур от Ирландии до Египта (естественно, исключая амарнский феномен в Египте, возникший под ближневосточным влиянием «мира керамики») изделия из камня и кости сакральны сами по себе и направлены на увековечение умерших, отделенных стеной дольмена или кургана от мира живых. Курганы Лаевская, в отличие от Шпенглера, трактует как порождение отчужденного понимания смерти в отличие от близкой и радостной, «прирученной» смерти, как ее понимали «кушиты» Чатал-Хююка, Хаджилара, Кносса, а в каком-то смысле и Месопотамии с ее пластичной культурой живых. Для переднеазиатских культур именно поэтому характерно воплощение модели Вселенной в узорах на керамике — «мифо-орнаментальной иконе мира», в то время как для западноевропейских народов таковой «иконой мира» являются гигантские кромлехи54.

Лаевская солидарна со Шпенглером в том, что именно из мегалитической культуры напрямую происходит «фаустовское» мировоззрение западноевропейского, германского человека с его волей к власти над объективированной далью: «Не уютный, соразмерный человеку мир юга, а пустынные земные и водные пространства, камень и океан формируют мегалитику Арморики и Англии, Ирландии и Скандинавии, где курганы высятся по побережьям северных морей»55. Противоположность миров Куша и Атлантиды ярко выражена автором в следующих словах о Кноссе и Стоунхендже: «Они так же противоположны друг другу, как противоположны мировоззрения, их породившие: вечно умирающая и воскресающая, изменчивая и закономерная религия Богини-Матери — и прямолинейная антитеза жизни и смерти, от которой спасает лишь предельное усилие, волевой магический акт»56. Это звучит совершенно по-шпенглеровски.

Лаевская подчеркивает, что зародившееся в конце палеолита — мезолита разделение человечества на два мировоззрения снова и снова выходит на поверхность в разные эпохи всемирной истории. Ближневосточной керамической пластичности наследуют иудаизм и византийское православие («магическая культура», по Шпенглеру), мрачному мегалитизму Атлантики — друидизм, религия этрусков и Древнего Рима, а затем и католицизм: «Если на Востоке речь идет об умозрительном преображении материи и пространства, то на Западе всегда — об их преодолении»57. Вместе с тем реальная история Европы, Азии, Северной Африки представляет собой постоянное смешение этих двух культур и частичные заимствования из одной в другую: «С Востока на Запад шли металлургия, керамика, спиральный орнамент, с Запада на Восток — мегалитика»58.

Таким образом, методология Лаевской при прослеживании преемственности мировоззрения народов от палеолита до античности является буквально шпенглеров-ской, а ее широкие горизонты в обзоре различных археологических культур и попытке за анализом их искусства открыть понимание их синтетического мировоззрения не имеют равных в отечественной историографии конца XX в.

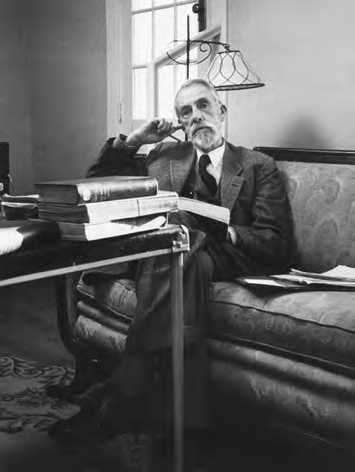

Наконец, нельзя умолчать об удивительном английском современнике Шпенглера — крупнейшем историке и католическом философе минувшего столетия Кристофере Доусоне. Наряду с Эдуардом Мейером и другими упомянутыми нами в начале этой статьи учеными он был

Кристофер Генри Доусон (1889–1970)

одним из немногих общепризнанных академических историков, кто высоко оценивал труды Шпенглера и отнюдь не считал их дилетантскими. Первая крупная книга Доусона «Век богов» (1928), само название

которой является прямой отсылкой

к идеям Дж. Вико, вышла одновременно с апогеем работы Шпенглера над своими заметками по ранним эпохам всемирной истории и во многом явилась их точным английским аналогом. В данной монографии Доусон давал обзор истории человечества Европы, Северной Африки и Ближнего Востока от палеолита до начала железного века, учитывая тогдашнее состояние первобытной археологии и изучения древних цивилизаций, но преследуя цель понять именно «внутреннюю жизнь первобытной культуры». Как и Шпенглер, Доусон мечтал о трансформации истории в понимающую науку, направленную на раскрытие духа погибших народов и культур: «Мы являемся свидетелями восхождения новой науки, которая будет изучать прошлое человека не как неорганическую массу изолированных событий, но как проявление роста и взаимодействия живых культурных целостностей»59. «Культуру можно понять только изнутри», — заявлял английский историк60.

Даже если брать конкретику книг Доусона и Шпенглера, написанных одновременно и независимо друг от друга, бросается в глаза единство многих нестандартных идей и решений двух историков. В частности, оба они одинаково трактовали противостояние мадленской и капсийской культур верхнего палеолита, оба искали прямые нити преемственности от них к мезолитическим и неолитическим культурам Европы, Северной Африки и Передней Азии. Доусон тоже усматривал в месопотамской и египетской, индийской и китайской культурах изначальное смешение нескольких рас с различными мировоззрениями, делая особый акцент на разнородности элиты и простонародья по всему Старому Свету. Роднит двух историков их глубокое переживание, вчувство- вание в сердцевину религиозного мировоззрения различных культур при ясном осознании того, что, к примеру, крестьяне Европы и смежных регионов до наших дней сохраняли многие черты неолитической веры в Богиню-Мать. Сходны вплоть до деталей и многие другие частные тезисы Доусона и Шпенглера: о неизменности путей экспансии мореплавателей из Эгеиды в Западное Средиземноморье с раннего бронзового века вплоть до Средневековья; о подчеркнуто северном происхождении эгейских культур и особенно Трои (тезис, углубленный школой Гиндина в наши дни); наконец, о разделении Европы на две пракультуры — мегалитическую и юго-восточную.

Доусон, как и Шпенглер, усматривал истоки мегалитических культур либо в Северной Африке вплоть до Египта, либо даже в Аравии. Любопытно, что Тартесс он считал царством восточного (эгейского, «кафтийского») происхождения в долине Гвадалкви-вира61. В отличие от Лаевской и в согласии со Шпенглером автор «Века богов» уделил десятки страниц обоснованию происхождения индоевропейцев из курганных культур Великой Степи, ставил в центр внимания их завоевания южных цивилизаций II тысячелетия до н. э. при помощи боевых колесниц62. Доусон раньше Шпенглера осознал, что население Хеттского царства говорило на нескольких языках, хеттский язык же был лишь канцелярским63. Одним из первых он поддержал Э. Форрера и на полвека опередил вывод современной науки о тождестве Аххиявы с Микенской Грецией64. Совершенно по-шпенглеровски английский историк придал чрезвычайно большое значение северопиценской неиндоевропейской культуре Новилара в Италии, отнеся ее наряду с этрусками к результатам миграций из Кавказа и Малой Азии после нашествия «народов моря»65.

Как и Шпенглер, Доусон писал свою книгу в 1920-е гг., постоянно сравнивая хрупкость западной цивилизации с судьбой многих ее погибших предшественников. Оба историка высоко поднимали знамя отказа от политизированной пропагандистской истории национальных государств к подлинно всемирной культурной истории обширных регионов и пространств, поднимали вопрос о механизмах изменения культур при смене географического положения народа, его завоевании другим народом либо дистанционном заимствовании чужой материальной или духовной культуры. Вот почему даже спустя почти столетие их труды, несмотря на множество прошедших с той поры археологических и лингвистических открытий, до сих пор читаются как актуальнейшие тексты наших современников и собеседников. Неудивительно и сходство консервативных социально-политических идеалов Доусона и Шпенглера с их открыто декларируемой приверженностью теократии и сословности.

Прошел немалый срок с момента создания лучших исторических трудов Шпенглера, как, впрочем, и Флоренского, Карсавина, Доусона, Тойнби. Культурноисторическая антропология давно уже стала доминирующим направлением в современной исторической науке, стремящейся понять картину мира и мотивы действий людей прошлого. В этом вопросе дело Шпенглера было убедительно выиграно. Но, к сожалению, среди современных историков все еще преобладает мелкотемье и крайняя узость кругозора исследователей, лишь изредка и не всегда удачно (ма-кросоциологическая школа) выходящих на простор всемирно-исторических обобщений целых эпох. Вот почему появление на русском языке классического труда Освальда Шпенглера как историка древнего мира представляет собой важное событие в нашей гуманитаристике и, надеемся, придаст импульс ее качественному развитию. В ближайшие годы нами запланирован перевод и издание русских переводов писем, черновиков, дневников Шпенглера, его главного философского труда «Первовопросы», а также его биографии, написанной А. М. Коктанеком66. Всё это — повестка на ближайшее десятилетие.

Список литературы Религия и типы мировоззрения в трудах Освальда Шпенглера по истории древнего мира

- Античная балканистика. М.: Наука, 1987. 158 с.

- Античная балканистика. Карпато-балканский регион в диахронии: предварительные материалы к международному симпозиуму. М.: Наука, 1984. 56 с.

- Блаватская Т. В. Ахейская Греция во втором тысячелетии до н. э. М.: Наука; Восточная литература, 1966. 255 с.

- Борухович В. Г. Ахейцы в Малой Азии // Вестник древней истории. 1964. № 3. С. 91–106.

- Гиндин Л. А. Древнейшая ономастика Восточных Балкан (фрако-хетто- Лувийские и фрако-малоазийские изоглоссы). София: Изд-во Болгарской Академии наук, 1981. 239 c.

- Гиндин Л. А. Лувийцы в Трое: Опыт лингвофилологического анализа // Вопросы языкознания. 1990. № 1. С. 45–65.

- Гиндин Л. А. Население гомеровской Трои: историко-филологические Исследования по этнологии Древней Анатолии. М.: Наука; Восточная литература, 1983. 210 с.

- Гиндин Л. А. Некоторые вопросы древнего балканского субстрата и адстрата // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М.: Наука, 1976. С. 48–67.

- Гиндин Л. А. Проблемы античной балканистики (лингвистический аспект) // Вопросы языкознания. 1973. № 1. С. 64–78.

- Гиндин Л. А. Троянская война и Аххиява хеттских клинописных текстов // Вестник древней истории. 1991. № 3. С. 28–51.

- Гиндин Л. А. Язык древнейшего населения юга Балканского полуострова: фрагмент индоевропейской ономастики. М.: Наука, 1967. 200 с.

- Гиндин Л. А., Цымбурский В. Л. Античная версия исторического события, отраженного в KUB XXIII, 13 // Вестник древней истории. 1986. № 1. С. 81–87.

- Гиндин Л. А., Цымбурский В. Л. Гомер и история Восточного Средиземноморья. М.: Восточная литература РАН, 1996. 328 с.

- Гиндин Л. А., Цымбурский В. Л. Прагреки в Трое (междисциплинарный аспект) // Вестник древней истории. 1994. № 4. С. 19–38.

- Гиндин Л. А., Цымбурский В. Л. Троя и «Пра-Аххиява» // Вестник древней истории. 1995. № 3. С. 14–36.

- Грантовский Э. А. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М.: Восточная литература, 2007. 510 с.

- Ефимов А. А. Эдуард Мейер о проблеме «феодального» и «капиталистического» укладов в истории Древнего мира // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 27. С. 617–622.

- Живлов М. А. Догреческий субстрат // Языки мира. Палеоевропейские языки. СПб.: Нестор-история, 2020. С. 248–254.

- Калужская И. А. Палеобалканские реликты в современных балканских языках (К проблеме румыно-албанских лексических параллелей). М.: Индрик, 2001. 175 с.

- Калыгин В. П., Михайлова Т. А. Тартессийский язык // Языки мира. Палеоевропейские языки. СПб.: Нестор-История, 2020. С. 53–61.

- Лаевская Э. Л. Мир мегалитов и мир керамики: две художественные традиции в истории доантичной Европы. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 1997. 263 с.

- Медоваров М. В. Освальд Шпенглер — историк, политик, литературный критик: предисловие переводчика // Шпенглер О. История и политика: избранные сочинения. СПб.: Владимир Даль, 2020. С. 5–43.

- Мейер Э. Экономическое развитие древнего мира // Мейер Э. Труды по теории и методологии исторической науки. М.: ГПИБ, 2003. С. 22–98.

- Мережковский Д. С. Тайна Запада. Атлантида — Европа. М.: Эксмо, 2007. 672 с.

- Молчанов А. А. Рец.: Немировский А. И. Этруски: от мифа к истории. М.: Наука, 1983. 261 с. // Вестник древней истории. 1986. № 3. С. 167–177.

- Молчанов А. А. Посланцы погибших цивилизаций (Письмена древней Эгеиды). М.: Наука, 1992. 192 с.

- Молчанов А. А. Таинственные письмена первых европейцев. М.: Наука, 1980. 119 с.

- Молчанов А. А., Нерознак В. П., Шарыпкин С. Я. Памятники древнейшей греческой письменности. Введение в микенологию. М.: Наука, 1988. 192 с.

- Немировский А. И. Этруски. От мифа к истории. М.: Наука; Восточная литература, 1983. 261 с.

- Нерознак В. П. Палеобалканские языки. М.: Наука, 1978. 231 c.

- Ордунья-Аснар Э. Доиндоевропейские языки Пиренейского полуострова // Языки мира. Палеоевропейские языки. СПб.: Нестор-История, 2020. С. 49–52.

- Откупщиков Ю. В. Догреческий субстрат: у истоков европейской цивилизации. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1988. 263 с.

- Отто Б. Приносимый в жертву Бог // Вестник древней истории. 1996. № 2. С. 103–119.

- Палеобалканистика и античность: сборник научных трудов. М.: Наука, 1989. 254 с.

- Песдичек М. Освальд Шпенглер как пророк… для Греции минойско-микенской эпохи // Шпенглер О. Ранняя эпоха всемирной истории. С. 556–564.

- Стойкерс Р. Атлантида, Куш и Туран: доисторические матрицы древних цивилизаций в посмертном труде Шпенглера / Пер. с англ. М. В. Медоварова // Четвертая политическая теория: материалы семинаров, конференций и интервью по политологии и политике в современном мире. Вып. 5. М.: Евразийское движение, 2013. С. 311–318.

- Флоренский П. А. Лекция и Lectio: вместо предисловия к издаваемому курсу лекций (Пращуры любомудрия) // Богословский вестник. 1910. № 4. С. 614–620 (2‑я паг.).

- Флоренский П. А. Напластования эгейской культуры // Богословский вестник. 1913. № 6. С. 346–389 (2‑я паг.).

- Хинц В. Государство Элам. М.: Наука; Восточная литература, 1977. 192 с.

- Циркин Ю. Б. Греки и Тартесс // Западное Средиземноморье в первом тысячелетии до н. э. Л.: Государственный Эрмитаж, 1984. С. 40–60.

- Цымбурский В. Л. Scripta minora: Язык и древность. Гомер и Троя. М.: Европа, 2011. 312 с.

- Цымбурский В. Л. Дарданская загадка // Вопросы классической филологии. 2009. Вып. 15. С. 1–13.

- Цымбурский В. Л. Северопиценский язык // Языки мира. Палеоевропейские языки. СПб.: Нестор-История, 2020. С. 165–171.

- Шпенглер О. К всемирной истории второго дохристианского тысячелетия // Шпенглер О. История и политика: избранные сочинения. СПб.: Владимир Даль, 2020. С. 299–511.

- Шпенглер О. Ранняя эпоха всемирной истории: фрагменты из наследия / перевод с нем. М. В. Медоварова и А. А. Радченко, статья, комм., отв. ред. М. В. Медоварова. СПб.: Владимир Даль, 2022. 566 с.

- Штир Г.-Э. Освальд Шпенглер. Некролог // Шпенглер О. История и политика: избранные сочинения. СПб.: Владимир Даль, 2020. С. 512–518.

- Яцемирский С. А. Опыт сравнительного описания минойского, этрусского и родственных им языков. М.: Языки славянских культур, 2011. 312 с.

- Álvarez-Mon J. The Art of Elam ca. 4200–525 BC. Abingdon — New York: Routledge, 2020. 850 p.

- Beekes R. S. P. Pre-Greek: Phonology, Morphology, Lexicon. Leiden: Brill, 2014. XII+181 p.

- Demandt A. Eduard Meyer und Oswald Spengler. Läßt sich Geschichte voraussagen? // Eduard Meyer. Leben und Leistung eines Universalhistorikers. Leiden: Brill, 1990. S. 159–181.

- Dawson C. The Age of the Gods: A Study in the Origins of Culture in Prehistoric Europe and the Ancient East. Washington: Catholic University of America Press, 2012. XXX+325 p.

- Elam and Persia / ed. by Javier Álvarez-Mon and Mark B. Garrison. Winona Lake: Eusenbrauns, 2014. 490 p.

- Fischer R. Die Ahhijawa-Frage. Mir einer kommentierten Bibliographie. Wiesbaden: Hassarowitz, 2010. VII+124 S.

- Forrer E. Aḫḫijava // Reallexikon der Assyriologie. Bd. I. Berlin, 1928.

- Forrer E. Die Griechen in den Boghazköi-Texten // Orientalische Literaturzeitung. Berlin — Leipzig, 1924. Bd. 27. S. 113–118.

- Forrer E. Für die Griechen in den Boghazköi-Inschriften // Kleinasiatische Forschungen. Weimar, 1929. Bd. I. Ht. 2. S. 87–107.

- Forrer E. La découverte de la Grèce Mycénienne dans les textes cunéinformes // Revue des études grecques. Paris, 1930. Vol. 40. P. 279–294.

- Forrer E. Vorhomerische Griechen in den Keilinschriften von Boghazköi // Mitteilungen der altorientalischen Gesellschaft. 1924. Bd. 63. S. 1–22.

- Friedrich J. Werden in den hethitischen Keilschrifttexten die Griechen erwähnt? // Kleinasiatische Forschungen. Weimar, 1927. Bd. I. Ht. 1.

- Goetze A. Kulturgeschichte Kleinasiens. 2. Aufl. München: C. H. Beck, 1957. XVI+228 S.

- Goetze A. Kleinasien zur Hethiterzeit // Orient und Antike. Bd. 1. 1924. S. 26.

- Goetze A. Madduwattaš // Mitteilungen der Vorderasiatisch-Aegzptischen Gesellschaft. Bd. 32. Ht. 1. Leipzig, 1928. S. 75.

- Güterbock H. G. Neue Aḫḫijava-Texte // Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete (Neue Folge). 1936. No. 9 (43). S. 321–327.

- Güterbock H. G. Hittites and Akhaeans: a new look // Proceedings of the American Philosophical Society. 1984. Vol. 128. No. 2. P. 114–122.

- Güterbock H. G. The Hittites and the Aegean World. I. The Aḫḫiyawa-Problem reconsidered // American Journal of Archaeology. 1983. Vol. 87. No. 2. P. 133–138.

- Güterbock H. G. Troy in Hittite texts? Wiluša, Aḫḫijawa and Hittite history // Troy and the Trojan War. A symposium held at Bryn Mawr College. October 1984. Bryn Mawr: Bryn Mawr College, 1986. P. 33–44.

- Harmatta J. Zur Aḫḫijawā-Frage // Studia Mycenaea (Proceedings of the Mycenaean Symposium. Brno, April 1966). Brno: A. Bartoněk, 1968. P. 117–124.

- Heubeck A. Praegraeca. Sprachliche Untersuchungen zum vorgriechisch-indogermanischen Substrat. Wiesbaden: Erlangen-Forschungen, 1961. Bd. 12. 90 S.

- Koktanek A. M. Oswald Spengler in seiner Zeit. München: C. H. Beck, 1968. XXVII+523 S.

- Kretschmer P. Alakšanduš König von Viluša // Glotta. 1924. Bd. 13. Ht. 3/4. S. 205–213.

- Kretschmer P. Die Hypachäer // Glotta. 1933. Bd. 21. Ht. 3/4. S. 213–257.

- Kretschmer P. Nochmals die Hypachäer und Alakšanduś // Glotta. 1936. Bd. 24. Ht. 3/4. S. 203–251.

- Kretschmer P. Zur Frage der griechischen Namen in den hethitischen Texten // Glotta. 1930. Bd. 18. Ht. 3/4. S. 161–170.

- Mellink M. J. Archaeology in Anatolia // American Journal of Archaeology. 1987. Vol. 91. P. 1–30.

- Mellink M. J. The Hittites and the Aegean World. I. Archaeological comments on Aḫḫiyawa-Achaians in Western Anatolia // American Journal of Archaeology. 1983. Vol. 87. No. 2. P. 138–141.

- Muhly J. D. Hittites and Achaeans: Aḫḫiyawa redomitus // Historia: Zeitschrift für alte Geschichte. Wiesbaden, 1974. Bd. 23. P. 129–145.

- Page D. L. History and the Homeric Iliad. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1963. 400 p.

- Schachermeyr F. Ägäis und Orient: Die überseeischen Kulturbeziehungen von Kreta und Mykenai mit Aegypten, der Lavanten und Kleinasien unter besondere Berücksichtigung des 2. Jahrtausends v. Chr. Wien: H. Böhlaus, 1967. 80 S.

- Schachermeyr F. Die ägäische Frühzeit. Bd. 4. Griechenland im Zeitalter der Wanderungen vom Ende der mykenischen Ära bis auf die Dorier. Wien:: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1980. 500 S.

- Schachermeyr F. Die ägäische Frühzeit. Bd. 5. Die Levante im Zeitalter der Wanderungen, vom 13. bis zum 11. Jahrhundert v. Chr. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1982. 330 S.

- Schachermeyr F. Die griechische Rückerinnerungen im Lichte neuer Forschungen. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1983. 334 S.

- Schachermeyr F. Mykene und das Hethiterreich. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1986. 367 S.

- Schachermeyr F. Hethiter und Achäer // Mitteilungen der altorientalischen Gesellschaft. 1935. Bd. 9. Ht. 1/2. 174 S.

- Schachermeyr F. Zur Frage der Lokalisierung von Achiawa // Minoica. Festschrift zum 80. Geburtstag von J. Sundwall. Berlin: De Gruyter, 1958. S. 381–393.

- Schulten A. Tartessos. Madrid: Espasa-Calpe, 1945. 294 p.

- Sommer F. Aḫḫijava-Frage und Sprachwissenschaft // Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. München, 1934. No. 9. S. 73–101.

- Sommer F. Aḫḫijava und kein Ende? // Indogermanischen Forschungen. Bd. 55. Berlin, 1937. S. 225–287.

- Sommer F. Die Aḫḫijawa-Urkunden // Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. München, 1932. No. 6. XIV+469 S.

- Spengler O. Briefe 1913–1936 / unter Mitwirkung von Manfred Schröter; hrsg. von Anton Mirko Koktanek. München: C. H. Beck, 1963. 817 S.

- Spengler O. Frühzeit der Weltgeschichte. Fragmente aus dem Nachlaß / unter Mitwirkung von Manfred Schröter; hrsg. von Anton Mirko Koktanek. München: C. H. Beck, 1966. 500 S.

- Spengler O. Frühzeit der Weltgeschichte. Fragmente aus dem Nachlaß. Berlin: Karl-Maria Guth, 2016. 460 S.

- Spengler O. Ich beneide jeden, der lebt: Die Aufzeichnungen «Eis Heauton» aus dem Nachlaß. Düsseldorf: Lilienfeld Verlag, 2007. 143 S.

- Spengler O. Urfragen / unter Mitwirkung von Manfred Schröter; hrsg. von Anton Mirko Koktanek. München: C. H. Beck, 1965. 379 S.

- Steiner G. Die Aḫḫijawa-Frage heute // Saeculum. Freiburg, 1964. Bd. 15. No. 4. S. 365–392.

- The Elamite World / ed. by Javier Álvarez-Mon, Gian Pietro Basello and Yasmina Wicks. Abingdon — New York: Routledge, 2018. XXV+868 p.

- Ventris M., Chadwick J. Documents in Mycenaean Greek / еd. 2 by J. Chadwick. Cambridge: Cambridge University Press, 1973. XXXV+622 p.