Религиозные искания Юлии Николаевны Данзас

Автор: Шкаровский М.В.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 2 (13), 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена религиозной и научной деятельности Юлии Николаевны Данзас. Предметом исследования являются основные вехи ее жизненного пути и религиозных исканий. В дореволюционный период она писала исследования по истории христианского сектантства и гностицизма, была статс-фрейлиной при российских императрицах, в годы Первой мировой войны сражалась в составе казачьего полка. Вернувшись в Петроград, Ю. Н. Данзас работала в Публичной библиотеке, преподавала в педагогическом институте, работала директором отделения Петроградского Дома ученых. Ее религиозные поиски завершились в 1920- 1921 гг. католическим постригом и переходом в движение русских католиков, где она играла одну из руководящих ролей. В 1923 г. Ю. Н. Данзас была арестована и приговорена к заключению в Соловецком лагере. После освобождения по ходатайству М. Горького она до своей кончины в 1942 г. проживала за границей, где продолжала активно заниматься религиозной и литературной деятельностью. Труды Юлии Данзас оставили заметный след в истории русской религиозной мысли и продолжают переиздаваться в наше время.

Русские католики, религиозные поиски, ю. н. данзас, санкт- петербург, репрессии, эмиграция, литературная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/140301551

IDR: 140301551 | УДК: 272-726.6-9 | DOI: 10.47132/2588-0276_2023_2_104

Текст научной статьи Религиозные искания Юлии Николаевны Данзас

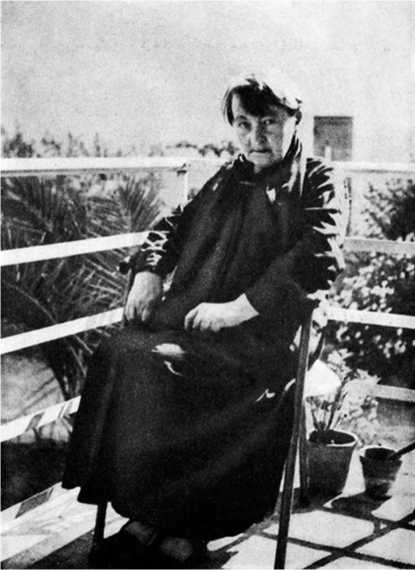

Ю. Н. Данзас в последние годы жизни в эмиграции

Одной из ярких фигур в российской послереволюционной эмиграции первой половины XX века являлась Юлия Николаевна Данзас (сестра Иустина). Эта была удивительная женщина, добивавшаяся значительного успеха почти во всех сферах своей кипучей деятельности — научной, религиозной, литературной, придворной и даже военной. В настоящее время уже несколько исследователей писали об ее жизни и творчестве, однако не все их стороны до сих пор освещены полностью. В Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга хранится целый ряд документов Ю. Н. Данзас (в том числе ее личное дело в фонде Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена и служебные материалы в фонде Комиссии по улучшению быта ученых), которые до сих пор лишь частично введены в научный оборот. Автором также было изучено следственное дело Ю. Н. Данзас 1923–1924 гг. в Архиве Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Данная статья написана, прежде всего, на основе этих документов.

Юлия родилась 9 мая 1879 г. в Афинах (хотя в некоторых анкетах указывала Санкт-Петербург), где ее отец, Николай Карлович Данзас, занимал должность первого секретаря Российской миссии и затем поверенного в делах. Она происходила из переселивше гося в Россию во время Великой Французской революции старинного французского дворянского рода, приписанного 16 марта 1803 г. к курляндскому дворянству. Следует упомянуть, что Юлия Николаевна была внучатой племянницей секунданта на дуэли А. С. Пушкина К. К. Данзаса. Ее детские годы прошли за границей, в зависимости от служебных перемещений отца, известного дипломата, посвящавшего свои досуги исследованиям по истории религий (автора книги на французском языке «Histoire naturelle de la crayance»). У Николая Карловича были имения в Изюмском уезде Харьковской губернии, общей площадью 1400 десятин, и Волчанском уезде, площадью 1200 десятин, где Юлия проводила часть времени. 6 января 1888 г. погиб ее отец, выстреливший себе в живот в результате психического расстройства (был похоронен на кладбище Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне), и в том же году девочка вместе с матерью и братом окончательно вернулась в Россию. Проживая в Санкт-Петербурге, Юлия Николаевна получила домашнее образование под руководством профессора В. Ф. Боцяновского, а затем академика профессора В. Н. Перетца, с обширной программой занятий по истории, литературе и классической филологии1.

В 1895 г. Ю. Н. Данзас успешно сдала экзамен в 6-й мужской петербургской классической гимназии, после чего получила высшее образование за границей, слушая лекции в Парижском университете (Сорбонне), а также частные курсы по французской истории графа де-Сегюра и П. де-Нольяка. Одновременно она занималась сравнительной историей религий под руководством Гоблет-д’Алвилла, познакомилась с крупнейшими историками первоначального христианства в то время: А. Гар-наком и аббатом Л. Дюшеном. Вернувшись в Россию, Ю. Н. Данзас была членом редакционной комиссии журнала «Окраины России», для которого писала исторические статьи, в основном об отношении России к скандинавским государствам. При этом она с 1907 г. вплоть до Февральской революции 1917 г. являлась статс-фрейлиной при российских императрицах Марии Федоровне и Александре Федоровне, заведовала благотворительными делами последней. В 1906 г. Юлия Николаевна выпустила в столице под псевдонимом «Юрий Николаев» свой первый значительный печатный труд — книгу «Запросы мысли» (2-е издание вышло в Санкт-Петербурге в 1908 г.) и приступила к исследованию истории средневековых западноевропейских христианских сект2.

Этот труд предполагался к изданию на французском языке для соискания ученой степени во Франции, однако остался неоконченным, так как Ю. Н. Данзас увлеклась другой темой — исследованием более раннего христианского сектантства и гностицизма (I–III вв.). Результатом данной работы стала книга «В поисках за божеством. Очерки по истории гностицизма», вышедшая на русском языке в Санкт-Петербурге в 1913 г. (под псевдонимом «Юрий Николаев», как и первая книга). Это издание вызвало большой интерес у писателя Максима Горького, который познакомился с Ю. Н. Данзас и в дальнейшем вплоть до конца жизни относился к ней с большой личной симпатией, неоднократно помогал и даже несколько раз спасал ее из заключения. Помимо книг, Юлия Николаевна также писала отдельные статьи, в основном литературного и публицистического характера. В частности, четыре ее статьи по финляндскому вопросу, направленные против финского сепаратизма, были опубликованы в 1909–1911 гг. в газете «Окраины России» под псевдонимом «Наш»3.

В 1914 г. Ю. Н. Данзас планировала продолжать намеченную работу в Риме и Париже, воспользовавшись приглашением, полученным от известного историка Церкви кардинала Л. Дюшена; кроме того, ей было предложено постоянное сотрудничество во французском журнале «Revue de l’Histoire des Religions». Однако эти планы были нарушены Первой мировой войной. С августа 1914 г. Юлия Николаевна около трех лет добровольно находилась на фронте, где сначала служила заведующей полевым подвижным складом Красного Креста № 1, а затем сотником казачьего полка. На допросе 2 января 1924 г. она рассказывала: «Во время войны 1914 г. я как последовательная патриотка уехала на фронт, где работала в Кр[асном] Кресте Западного фронта, сперва как Пом[ощник] Управляющего складом Зап[адного] фронта, а потом Зав[едующим] Полевым подвижным складом при 10 армии. В 1916 г. поступила добровольцем в 18 Оренбургский Казачий полк, вначале в качестве рядового казака, а потом была назначена урядником III сотни того же полка. Во время моего пребывания в полку участвовала в боевых действиях, имела георгиевское отличие. В декабре 1916 г. полк был уведен в Галицию, куда я не пошла. В марте 1917 г. я вернулась в Петроград, и уже по семейным и экономическим обстоятельствам не могла вернуться обратно»4.

За проявленную в боях личную храбрость Ю. Н. Данзас была награждена Георгиевским крестом. После ее возвращения в Петроград Временное правительство предложило Юлии Николаевне командовать женским ударным «батальоном смерти», но она отказалась. Ее отношение к происходившим в России после Февральской революции событиям ярко выражено в статье «Национальное самоубийство», опубликованной в газете «Русская свобода» под псевдонимом «Ю. Николаев», где она обвиняла интеллигенцию в распространении «яда антинационализма» среди народа, что якобы и привело к национальной катастрофе5.

В 1917 г. Юлия Николаевна возбудила ходатайство о допущении к защите магистерской диссертации по всеобщей истории при Петроградском университете и получила принципиальное согласие в виду наличия достаточного количества научных трудов, но отмена ученых званий заставила отказаться от этого намерения. В 1918 г. она была одним из организаторов «Союза соборной премудрости» и членом Философского общества при Петроградском университете. 23 октября 1918 г. Ю. Н. Данзас, как выдающийся знаток античной философии и гностических сект, поступила на работу в Российскую Публичную библиотеку помощником библиотекаря, в отделение богословия, переименованное вскоре в отделение культов, для работы по каталогизации6.

В январе 1919 г. она была определена начинающим научным сотрудником. Успешной службе в библиотеке способствовало ее хорошее знание многих иностранных языков: французского, немецкого, английского, шведского, итальянского, польского, древнегреческого и латыни. Несколько месяцев Ю. Н. Данзас была заведующей отделения культов, в марте 1919 г. ее перевели в отделение классической филологии, а затем, в конце 1919 г., в отделение инкунабулов, в июне 1920 г. на нее возложили обязанности заведующей этими отделениями7. Юлия Николаевна участвовала в работах по приемке библиотеки Б. В. Никольского, выделении в фондах коллекции «Ciceronica», составлении каталога коллекции инкунабулов, вела занятия на курсах Публичной библиотеки, где преподавала описание старопечатных книг и историю библиотек в Западной Европе и в России8.

Кроме того, Юлия Николаевна с 12 сентября 1919 по 1923 гг. преподавала историю Франции, французскую историческую литературу (на французском языке) и историю Великобритании (на английском языке) в 3-м Петроградском педагогическом институте имени А. И. Герцена. 25 декабря 1919 г. она писала в Совет института: «Вследствие запроса от 23 сего декабря № 4881 о возможности выезда из Петрограда вслед за Институтом, в случае эвакуирования последнего, имею честь уведомить, что такой выезд лично для меня не представляется возможным, так как я лишена возможности покинуть Петроград по служебному положению (основная служба в Российской Публичной Библиотеке) и по семейным обстоятельствам, имея на руках семью из нетрудоспособных и больных стариков, нуждающихся не только в моем заработке, но и в личном моем попечении и заботах, увезти же их с собою не могу по состоянию их здоровья»9. К счастью для Юлии Николаевны эвакуация института не состоялась. В это время она проживала с престарелой матерью, двумя тетями и дядей по адресу: Захарьевская ул., д. 15, кв. 510.

Вскоре Ю. Н. Данзас по личным обстоятельствам пришлось примерно на месяц прервать преподавание. 28 января 1920 г. она писала в канцелярию 3-м Петроградского педагогического института о постигшем ее на улице несчастье: «…переехали меня сани, причинив серьезный ушиб спины». Далее в письме Юлия Николаевна отмечала: «Теперь я поправилась, но нахожусь неотлучно при моей умирающей матери, и принуждена отложить всякие иные занятия до ее кончины, ожидаемой с часу на час. Полагаю, что хлопоты по похоронам и сопряженные с ними формальности займут не менее недели, вследствие чего вряд ли мне удастся возобновить свои лекции даже в будущую пятницу (6 февраля), и, дабы не вводить своих слушателей в заблуждение, я считала бы наиболее правильным назначить сроком ближайшей своей лекции следующую пятницу, 13-го февраля»11. Мать Ю. Н. Данзас — урожденная Ефросиния Эммануиловна Аргиропуло (дочь драгомана при Российской миссии в Константинополе, происходившая по прямой линии от византийского императора Романа Аргира) скончалась 8 февраля 1920 г., и была похоронена на кладбище Петроградского Воскресенского Новодевичьего монастыря12.

Помимо работы в Публичной библиотеке и преподавания в педагогическом институте Ю. Н. Данзас также сотрудничала с издательством «Всемирная литература», подготовив большую монографию «Платон» (в 1922 г.) и очерк «Монтескье», занималась переводами, читала отдельные лекции по французской и английской истории во 2-м Государственном университете (Психоневрологическом институте) и с марта 1920 г. до осени 1921 гг. по протекции Максима Горького была заведующей отделением Петроградского Дома ученых на Потемкинской ул., 7, а также заведующей отдела ученых Комиссии по улучшению быта ученых («КУБУ»). При этом Юлия Николаевна в данный период проживала вместе с тетей на Потемкинской ул., 7 в двух комнатах кв. № 3 и состояла в профсоюзе работников просвещения и социальной культуры13.

-

5 марта 1920 г. Ю. Н. Данзас была впервые арестовала Чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией. 6 марта председатель Комиссии по улучшению быта ученых Максим Горький, уже несколько лет близко знавший Юлию Николаевну, отправил руководству Петроградской ЧК ходатайство об ее освобождении, в котором говорилось: «Комиссия по улучшению быта ученых получила известие об аресте ученого библиотекаря Публичной библиотеки и заведующей Домом ученых по Потемкинской ул., д. № 7 Юлии Николаевны Данзас. Принимая во внимание как научную работу Ю. Н. Данзас, так и выполняемые ею обязанности по Дому ученых, Комиссия просит ЧК о внеочередном допросе арестованной и, в случае обнаружения ее невиновности, о немедленном ее освобождении»14.

Учтя ходатайство Максима Горького, арестованную в тот же день — 6 марта — освободили под подписку о невыезде, а 18 октября 1920 г. дело было прекращено за отсутствием состава преступления. В действительности Юлия Николаевна в тот момент еще не была сотрудницей Комиссии по улучшению быта ученых, она лишь через девять дней после освобождения — 15 марта — официально приступила к работе заведующей отделением Петроградского Дома ученых на Потемкинской ул.15

Летом 1920 г. Ю. Н. Данзас, которая после многих лет религиозно-философских исканий и смерти глубоко верующей православной матери собиралась присоединиться к Католической церкви, познакомилась с экзархом русских католиков протопресвитером Леонидом Федоровым. Он выступил с докладом в Доме ученых и произвел на Данзас большое впечатление. Приняв предложение протопресвитера, Юлия Николаевна согласилась стать католичкой восточного, а не латинского обряда, приняв католичество 17 ноября 1920 г. в русской греко-католической церкви Сошествия Святого Духа на Бармалеевой ул. На допросе 2 января 1924 г. она говорила: «Познакомившись с обоснованием вопроса о восточном обряде, как наиболее подходящей форме католицизма для России, я решила работать именно в этой области. Критерием этому служило следующее: Русская церковь, еще тогда развалившаяся, могла принять идею соединения церквей на почве Флорентийской унии. Этого соединения добивался давно Рим. К этому времени православная церковь начала проявлять признаки разложения, лишившись государственной опоры. Поэтому такое положение давало надежды на успех в деле соединения церквей. Несмотря на то, что я, лично, была более склонна к латинскому обряду, но учитывая, что для широких масс русского народа католицизм в его латинской форме будет всегда неприемлем, и, желая посвятить себя делу пропаганды католицизма в России, я решила, что наиболее полезной для дела формой служения будет моя работа в восточном обряде. На этом основании я и приняла католичество по восточному обряду и с этого дня служила по мере сил католической церкви восточного обряда»16.

Следует упомянуть, что возникшее в начале XX в. движение русских католиков являлось ярким примером прозелитизма Ватикана и вторжением католицизма на каноническую территорию Русской Православной Церкви. Это движение получило некоторое распространение после Февральской революции 1917 г., прежде всего, в среде интеллигенции Петрограда и Москвы. При этом Ватикан явно воспользовался послереволюционным «разбродом и шатанием» в стране.

С 1 марта 1917 г. в столице проживал освобожденный из ссылки грекокатолический митрополит Андрей Шептицкий Он активно занялся каноническим устройством Русского экзархата. 29 мая в Петрограде открылся Первый (и последний) Собор так называемой «Русской Католической Церкви», 31 мая на нем была прочитана специальная грамота митрополита Андрея (имевшего на это полномочия от Папы Римского) об установлении в России экзархата. Своим представителем митрополит назначил Леонида Федорова с титулом митрофорного протопресвитера. Были также приняты «Постановления епархиального Собора Греко-католической Церкви»17.

В июне 1917 г. Временным правительством был утвержден Русский экзархат восточного обряда и подтверждены полномочия Андрея Шептицкого, который через месяц покинул Петроград. Однако движение русских католиков существенного распространения не получило, в основном ограничившись узким кругом столичной интеллигенции. В начале 1918 г. в России было 8 католических священников восточного обряда и около 1000 прихожан, из них более 400 в Петрограде. В 1922 г. число русских католиков в стране снизилось до 200 с небольшим, и эта тенденция продолжилась и в дальнейшем18.

Переход Ю. Н. Данзас в католицизм, вероятно, был связан не только с ее религиозными исканиями, но и с французским происхождением по линии отца, трагедией распада Российской империи и гибели лично близкой ей царской семьи, а также властным характером, стремлением занять лидирующие позиции в религиозной жизни, что для нее в Русской Православной Церкви было невозможным.

Уже вскоре после конвертации Ю. Н. Данзас стала одной из ближайших помощниц и влиятельных сотрудников экзарха русских католиков. Через некоторое время Юлия Николаевна решила осуществить свое давнее желание — принять католический постриг. В доме, где жил протопресвитер Леонид Федоров (Малый проспект Петроградской стороны, д. 76/78, кв. 9. на углу ул. Подрезова), она сняла квартиру № 19, где должна была разместиться католическая монашеская община. Вместе с ней поселилась Екатерина Башкова. Так 14 сентября 1921 г. было положено начало католической монашеской общине Святого Духа. Юлия Николаевна приняла имя Иустина, а Екатерина Башкова — Евпраксия. Были и еще желавшие поступить в общину, но в небольших комнатах уже не было места. У общины были две задачи — развитие восточного обряда и воспитание детей. Сестры убирали в церкви, топили в ней, помогали на службах. Кроме того, они официально работали в государственных учреждениях. В частности, сестра Иустина по-прежнему работала в Публичной библиотеке и преподавала в 3-м Петроградском педагогическом институте имени А. И. Герцена. Постриг она приняла 25 марта 1922 г.19

В том же году в Париже была опубликована переданная за границу статья Ю. Н. Данзас «Католическое будущее России» — L’avenir catholique de la Russie // Echos d’Okient. Paris, 1922. № 127/128. P. 396–409 (См. русский перевод: Символ. Париж. 1997. № 37. С. 159–174).

Вскоре советские власти начали кампанию изъятия церковных ценностей «для нужд голодающих Поволжья». 9 мая 1922 г. Ю. Н. Данзас была вынуждена присутствовать при определении специальной комиссией подлежащих изъятию ценностей в церкви католиков восточного обряда Сошествия Святого Духа20. В тот же день

Петроградский райисполком выдал мандат на изъятие оттуда вещей из драгоценных металлов. Но прихожане сумели договориться о выкупе этих предметов за равное по весу количество серебра, и 16 мая отец Леонид Федоров внес собранный выкуп. 5 декабря 1922 г. католическая церковь Сошествия Святого Духа была опечатана представителями советских властей, и службы в ней навсегда прекратились21.

-

10 марта 1923 г. оказался арестован протопресвитер Леонид Федоров, заключенный в Бутырской тюрьме Москвы. Ю. Н. Данзас четыре раза приезжала на свидание с ним в Москву. Она рассказала экзарху о печальных событиях в Петрограде, связанных с окончательным официальным закрытием церкви Сошествия Святого Духа в июне 1923 г. Делегацию от прихода русских католиков городские власти отказались принять, но Ю. Н. Данзас удалось встретиться с секретарем Петроградского совета Ларионовым. На вопрос о причине закрытия он откровенно заявил ей: «Ополячится тысяча, ну десять тысяч человек. Это нам не страшно. А в подлую федоровскую церковь пойдут миллионы, пойдут в католическую интернациональную организацию! Не просите, вопрос решен: церковь будет ликвидирована». Юлии Николаевне удалось добиться только обещания предупредить об окончательной ликвидации заранее. Благодаря этому была получена возможность вынести алтарные принадлежности22.

-

21 июня уполномоченный Петроградского райисполкома в присутствии Ю. Н. Данзас изъял мебель и церковный инвентарь — всего 73 предмета, после чего церковь была вновь опечатана. И только 20 октября 1923 г. поступило официальное уведомление: «Предлагается оповестить приходской Совет Греко-Католической церкви, что просьба о пересмотре постановления Президиума Петрогубисполкома о закрытии вышеупомянутой церкви отклонена ВЦИК от 5/VI-23 г. № 5644/к».23 Вскоре церковное помещение было передано жилищному товариществу под жилье.

Тяжелейший удар движению русских католиков был нанесен в конце 1923 — начале 1924 г. В течение пяти месяцев ГПУ арестовало 62 человека — 26 в Петрограде, 35 в Москве и одного в Киеве. Возникло пять–шесть следственных дел, объединенных затем в одно. Разработкой и осуществлением всех «операций» руководил секретный отдел ОГПУ в Москве24.

Именно от него 16 ноября была отправлена в Петроград шифротелеграмма о необходимости проведения и там арестов русских католиков: «…считаю необходимым в самом срочном порядке (ранее, чем до них дойдут слухи о ликвидации в Москве) произвести самые тщательные обыски… Необходимо обнаружить и арестовать гр. Данзас Юлию Николаевну (сестра Иустина), так как она является одним из серьезных руководителей, а также держала связь с экзархом Федоровым»25.

И в ночь с 17 на 18 ноября 1923 г. были арестованы Ю. Н. Данзас и еще несколько русских католиков. 23 ноября из Москвы пришла еще одна шифротелеграмма: «Главарей необходимо арестовать. В отношении остальных, в зависимости от активности, поступать по Вашему усмотрению… При обысках искать необходимо: разного рода письменные связи с другими городами, заграницей, экзархом Федоровым, разного рода вырезки из газет о фашистском движении, церковном движении, гонениях на католическую церковь»26.

Переведенную 19 декабря 1923 г. в московскую Новинскую, а затем Лубянскую тюрьму Ю. Н. Данзас 2 января 1924 г. допрашивали и относительно двух, исходящих от нее документов, обнаруженных при обыске у руководительницы московской общины русских католиков игумении Екатерины Абрикосовой — «Моя беседа с секретарем Петросовета» (по поводу закрытия церкви Сошествия Святого Духа) и письма

Леониду Федорову о «бабском бунте» (демонстрации протеста двух тысяч прихожанок католических храмов в мае 1923 г. против заключения договоров о передаче этих церквей в пользование верующих)27.

Называть на допросе членов русско-католической общины Юлия Николаевна, охарактеризованная как «теоретически убежденная монархистка», отказалась, заявив: «Не желаю своими указаниями подводить совершенно ни в чем неповинных людей». По словам Ю. Н. Данзас после революции 1917 г. ее «очень задели вопросы распада величия России и страшно огорчало ее кромсание на части», в результате чего появилась статья «Национальное самоубийство», найденная при обыске. К советской власти отношение сначала было безразличное. Затем, убедившись в ее прочности, Юлия Николаевна, по ее словам, «также убедилась в том, что эта власть может во многих случаях защищать интересы России». Внутренняя же политика советских властей вызывала «несочувствие, но чисто теоретическое», за исключением вопроса религиозного. «Здесь, — подчеркнула на допросе Ю. Н. Данзас, — я оказывала активное сопротивление с того момента как стала католичкой»28.

До закрытия церкви Сошествия Святого Духа Юлия Николаевна исполняла обязанности псаломщика и была членом приходского комитета («двадцатки»), кроме того, читала доклады и лекции при храмах, например, в католическом соборе св. Екатерины следующие: «Рим как центр христианства», «Флорентийская уния», «Варфоломеевская ночь», «Канонизация святых в XIX веке» и др. Посещала она также заседания богословского кружка русских католиков, но членов его назвать отказалась. Ю. Н. Данзас подтвердила, что приезжала летом 1923 г. в Москву для свидания в тюрьме с отцом Леонидом Федоровым. Встречалась она также с возглавлявшим миссию Ватикана по оказанию помощи голодающим России священником Эдмундом Уолшем. При его содействии было получено более 20 посылок с продуктами для петроградцев. Тогда же Е. Абрикосова передала Ю. Н. Данзас выдержки из речи Папы Римского на консистории, в которой шла речь о гонениях на Католическую церковь в России. Юлия Николаевна перевела ее с итальянского, напечатала в трех экземплярах и распространила среди прихожан29.

Общее обвинительное заключение было составлено 24 апреля 1924 г. на 56 человек. Их обвинения звучали стандартно. «Вина» Ю. Н. Данзас якобы заключалась в активном участии в работе Ленинградской контрреволюционной организации, распространении контрреволюционных листовок и организации контрреволюционных кружков. Постановление Коллегии ОГПУ от 19 мая 1924 г. было жестоким. В частности, Юлию Николаевну приговорили к 10 годам тюремного заключения30.

После вынесения приговора Ю. Н. Данзас сначала отбывала срок в Иркутском политизоляторе, а с 11 сентября 1928 г. — в Соловецком лагере особого назначения. Здесь она работала счетоводом и библиотекарем Соловецкого музея, в сентябре 1931 г. ее перевели на ст. Медвежья Гора, в управление строительством Беломорско-Балтийского канала, где Юлия Николаевна работала в отделе статистики31.

Интересные воспоминания о ней оставил также бывший узником Соловецкого лагеря академик Д. С. Лихачев: «Писать о Ю. Н. Данзас как-то особенно трудно. Она была сложным человеком, и не в том смысле, который вкладывается в это понятие сейчас (т. е. „не очень хороший“), а в смысле буквальном: ее душевная жизнь была под покровом нескольких культурных наслоений. С одной стороны, аристократическое происхождение и положение статс-фрейлины императрицы Александры Федоровны. С другой — доктор Сорбонны, автор исследований по религиозным вопросам. С одной стороны, постоянно взыскующая истины, мятущийся религиозный мыслитель, а с другой — крайне нетерпимая католичка, как бы познавшая всю истину в спорах с православными или с католиками других направлений, готовая даже на Соловках с некоторым высокомерием относиться к страданиям многочисленного православного духовенства, даже писать в лагерной прессе о существовании инквизиции в Православной Церкви, тем самым фактически помогая антирелигиозной пропаганде. С одной стороны, изысканно воспитанная, а с другой — постоянно вступавшая в конфликты с соседями и одновременно находившая общий язык с Горьким. Еще и еще! С одной стороны, русская, патриотка, во время первой мировой войны поступившая в уральские казаки и сидевшая в окопах на передовой, а с другой, — как-то внезапно ощутившая себя потомком французского эмигранта и своими антирусскими высказываниями в Риме впоследствии (в конце 30-х — начале 40-х гг. на своей лекции в „Руссикуме“) возбудившая негодование самого Вячеслава Иванова. В целом Ю. Н. Данзас была очень рационалистична, а потому плохо разбиралась в людях. Однако своим родовым (точнее — родовитым) чутьем высказывала о поведении людей очень интересные и верные мысли…»32

В январе 1932 г. Юлия Николаевна была досрочно освобождена по ходатайству Максима Горького, который, по некоторым сведениям, увидел ее во время посещения лагеря. В декабре 1933 г. Ю. Н. Данзас, опять же при содействии Горького, выехала в Германию, выкупленная за 20 тыс. франков эмигрировавшим из России еще в 1918 г. и проживавшим в Берлине братом Яковом Николаевичем Данзасом (также русским католиком, умершим в 1942 г.). В том же году, пробыв некоторое время в Берлине у брата, она поселилась во Франции, где в монастыре г. Прулль вступила в Доминиканский орден сестрой-терцианкой с именем Екатерина.

С осени 1935 г. Ю. Н. Данзас работала в Доминиканском центре изучения России «Истина» в г. Лилле. Там она издавала журнал «Russie et Chrétiente», писала много статей и книг на французском языке. Использовав отчет, составленный ею в Берлине по указанию отца Менна, Ю. Н. Данзас написала свои воспоминания узницы в СССР в виде очерка под заглавием «Красная каторга». «Истина» издала его как 1-й выпуск своих сборников — «Bagne rouge. Souvenirs d’une prisonnière an pays des Soviets. Juvisy, 1935» (См. русский перевод: Символ. Париж, 1997. № 37. С. 105–148). Одновременно с этим очерком Юлия Николаевна написала на ту же тему произведение более личного характера — «Письма из тюрьмы». Следующим крупным произведением Ю. Н. Данзас было исследование «Религиозный путь русского сознания», составившее 2-ю книгу сборника «Истины» — «L’Itinéraire religieux de la conscience russe. Juvisy, 1935» (См. русский перевод: Символ. Париж. 1997. № 37. С. 175–272). В ней Юлия Николаевна подвела в сжатой форме итоги своего многолетнего и всестороннего изучения России и ее духовного прошлого. Этой же теме была посвящена статья 1936 г. «Les réminiscences gnostiques dans la philosophie religieuse russe moderne» (См. русский перевод: Символ. 1998. № 39).

Две последние работы были написаны с католических позиций. Ю. Н. Данзас отмечала в русском Православии якобы присутствующие элементы манихейского и богомильского дуализма, критиковала славянофилов, считала П. Чаадаева и В. Соловьева важнейшими фигурами в истории русской философии. Книга «Религиозный путь русского сознания» вызвала резко отрицательный отзыв знаменитого русского философа-эмигранта Н. А. Бердяева. Юлия Николаевна считала учение профессора Парижского Свято-Сергиевского богословского института прот. Сергия Булгакова о Святой Софии проявлением неогностицизма и поддерживала его осуждение Русской Православной Церковью за границей и Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Сергием (Страгородским). Прямую преемственность между древним гнозисом и русской философией Ю. Н. Данзас видела только у В. Соловьева, а у о. Сергия Булгакова и о. Павла Флоренского отмечала опосредованные западным оккультизмом гностические влияния.

В декабре 1936 г. состоялся переезд Ю. Н. Данзас вместе с Доминиканским центром изучения России из Лилля в Париж. Лично для нее этот переезд имел большое значение, в связи с возможностью работать совместно с князем П. М. Волконским. Он же мог воспользоваться присутствием Юлии Николаевны в Париже, чтобы пополнить собранный им архив свидетельскими показаниями Данзас. Сотрудничество с ней позволило князю завершить его многолетний труд. В августе-сентябре 1937 г. он записал с ее слов воспоминания об экзархе Леониде Федорове, об «Абрикосов-ской общине» и ряд других. Копии сделанных записей П. М. Волконский посылал во Львов греко-католическому митрополиту Андрею Шептицкому. Работа была закончена к началу 1938 г. личными воспоминаниями — «Духовный путь Ю. Н. Данзас». Оставленный ею материал в архиве Волконского дополняет статья, написанная двумя годами раньше — «Католики в России» и напечатанная в 1936 г. В ней Юлия Николаевна говорит о том, что представлял собой «католический элемент» в православной России, какими были его начинания и дальнейшая судьба. В Париже Ю. Н. Данзас являлась прихожанкой русской католической церкви Св. Троицы.

Перед самым началом Второй мировой войны Ю. Н. Данзас отправилась в Великобританию, чтобы принять участие в устраивавшейся в Кембридже «русской неделе». Это была так называемая «летняя школа» — курсы, посвященные русским делам, на которых читались доклады (на английском языке). Устраивал их иезуит отец Джон Райдер. В 1939 г. на них, в числе других, присутствовал русский священник Димитрий Кузьмин-Караваев. Юлия Николаевна выступала докладчицей и после общего разъезда задержалась еще на некоторое время в Великобритании, где была избрана членом-корреспондентом Лондонского общества психологических исследований. Ее встреча с отцом Дмитрием была первой после того, как они расстались 29 сентября 1922 г. в Петрограде, перед посадкой на пароход в день его высылки за границу. Вскоре Юлия Николаевна смогла осуществить свою давнюю мечту — поселиться в Риме, который был конечной целью ее стремлений после выезда из СССР. Она не раз заявляла: «Я родилась в Афинах, мечтой моей было всегда — кончить жить в Риме!»33

Осенью 1939 г. Ю. Н. Данзас переехала в Рим к своему старому другу по Санкт-Петербургу Владимиру Владимировичу Юрьеву (бывшему российскому дипломату). Здесь она читала лекции в папской коллегии «Руссикум» и в других местах, в числе ее знакомых были католические епископ Александр Евреинов, священник Александр Сипягин, княжна Мария Михайловна Волконская, художница Римма Николаевна Браиловская (вдова умершего в 1937 г. в Риме художника Леонида Браиловского) и другие русские католики, а также известный поэт и писатель Вячеслав Иванов. Впрочем у последнего были конфликты с Ю. Н. Данзас из-за ее некоторых антирусских высказываний. После квартиры В. В. Юрьева Юлия Николаевна проживала в монастыре на via Pineta Sacchetti, а с мая 1940 г. в съемной комнате на via Napoleone III. Здесь она писала на русском языке свой главный труд «Католическое Богопознание и марксистское безбожие» (фактически по заказу кардинала Тиссерена) и на французском языке роман об императрице Александре Федоровне, которую лично хорошо знала.

В начале 1941 г. Ю. Н. Данзас, благодаря финансовой помощи кардинала Тиссере-на, переехала в пансион к испанским сестрам на via Palestra, где прожила последние полтора года. Юлия Николаевна смогла получить личную аудиенцию у папы Пия XII и передала ему то, что ей поручили сказать заключенные католики, погибавшие в советских лагерях. Папа указал Ю. Н. Данзас изложить ему письменно все, что она сделала в своей жизни для Католической церкви, что Юлия Николаевна и выполнила. В 1941 г. в Риме была издана на русском языке последняя книга Ю. Н. Данзас «Католическое Богопознание и марксистское безбожие», другая ее книга — на итальянском языке об императрице Александре Федоровне — «L’Imperatrice tragica e il suo tempo. Verona, 1949» вышла уже после смерти автора. Скончалась Юлия Николаевна Данзас через пять дней после внезапного сердечного приступа 13 апреля 1942 г. в своей комнате на via Palestra и была похоронена в Риме34.

Подводя итог, следует указать, что деятельность и научное творчество Ю. Н. Данзас занимает заметное место в религиозно-философских исканиях российской интеллигенции первых десятилетий XX в., в том числе в эмиграции. В ходе этих поисков Юлия Николаевна уже в послереволюционный период сделала неоднозначный и по своему трагический выбор, присоединившись к движению русских католиков, что определило всю ее дальнейшую судьбу. Пережив разгром движения со стороны ОГПУ и выдержав многолетнее заключение в тюрьмах и лагерях, она продолжила идти по выбранному пути и в эмиграции, вплоть до своей кончины в Риме в 1942 г.

Список литературы Религиозные искания Юлии Николаевны Данзас

- Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (АУФСБ СПб ЛО). Ф. архивно-следственных дел. Д. П-85381. Т. 1.

- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 8409. Оп. 1. Д. 26; Д. 75; Д. 113; Д. 256; Д. 728.

- Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 826. Оп. 1. Д. 1929.

- Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб). Ф. 97. Оп. 1. Д. 7; Д. 101.

- Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Ф.151. Оп.2. Д. 137; Ф. 2995. Оп. 1. Д. 40; Оп. 3. Д. 1; Ф. 4331. Оп. 2. Д. 737; Ф. 6143. Оп. 1. Д. 2253.

- Диакон Василий фон Бурман. Духовный путь Ю. Н. Данзас. От рационализма к Вселенской Церкви // Символ. 1997. № 37. С. 7-104.

- Диакон Василий ЧСВ (фон Бурман). Леонид Федоров. Жизнь и деятельность. Рим, 1966. 836 с.

- Книга памяти. Мартиролог Католической церкви в СССР / Авт.-сост. о. Б. Чаплиц-кий, И. Осипова. М.: Серебряные нити, 2000. 767 с.

- Лихачев Д. С. Воспоминания. СПб.: Logos, 1995. 519 с.

- Мосин А. «Искушение» католицизмом, или В поисках за Божеством // Символ. 1997. №37. С. 149-158.

- Николаев Ю. Национальное самоубийство // Русская свобода. 1917. № 18, 19.

- Осипова И.И. «В язвах своих сокрой меня.». М.: Серебряные нити, 2001. 243 с.

- Стратановский С.Г. «Куда мы идем? Всегда домой»: Судьба Ю.Н. Данзас // Вечерний Петербург. 1995. 23 мая.

- Стратановский С.Г. Данзас Юлия Николаевна // Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и культуры: Биографический словарь. Т. 2. СПб., 1999. С. 234-238.

- Parravicini G., Stratanovskij S. Julija Danzas. Milano, «Casa di Matriona», 2001. 149p.

- Mailleux P. Exarch Leonid Fedorov: Bridgebuilder between Rome and Moskow. New York, 1949. Перевод. Машинопись. 182 с.