Ресурсный подход к образованию для устойчивого развития

Автор: Котлярова Ирина Олеговна, Сериков Геннадий Николаевич

Рубрика: Методологические основания педагогики

Статья в выпуске: 2 т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Междисциплинарный характер ресурсного подхода, а также его предметное соответствие концепции устойчивого развития определяет его актуальность как методологической основы исследования образования для устойчивого развития. Существующие научные исследования касаются общих вопросов применения ресурсного подхода, в том числе в образовании, а также особенностей образования устойчивого развития. Наше исследование посвящается интерпретации ресурсного подхода как методологии исследования образования для устойчивого развития. В статье обоснован выбор аспектов методологического подхода: когнитивного, идентификационно-ориентирующего, импликативного, инструментально-конативного. Характеризован предмет приложения подхода - образование для устойчивого развития. Выявленные аспекты методологического подхода содержательно раскрыты применительно к ресурсному подходу к образованию для устойчивого развития.

Методологический подход, ресурсный подход, образование для устойчивого развития, аспекты методологического подхода

Короткий адрес: https://sciup.org/147237436

IDR: 147237436 | УДК: 338:378.14

Текст научной статьи Ресурсный подход к образованию для устойчивого развития

Постановка задачи

Категория подхода имеет весьма общую трактовку в системе методологического знания. Обычно выделяют отдельные характерные признаки или объяснения сущности подхода: идея, ориентиры, принципы, нормы, правила, в соответствии с которыми реализуется исследование [2, 6, 10]. Методологические подходы в исследовании проблем образования рассматриваются на разных уровнях и, следовательно, имеют разные области приложения даже в рамках выбранного научного направления. Это влияет на разнообразие представления процессуальных аспектов подходов. Поэтому единообразный взгляд на описание структуры методологического подхода трудно высказать. В то же время в практике педагогических исследований существует потребность в разработке неких структур и алгоритмов, которые позволили бы корректно опираться на методологические подходы в научной работе, учитывая требования полноты и соответствия идеям выбранного подхода. Разрешение этого противоречия может быть найдено в системе метанаучных методологических знаний. Методологами науки и педагогики в частности наработаны характеристики подходов, которые позволяют перевести знания о них в практическое русло. Уровневое понимание Н.В. Ипполитовой методологии позволяет ей характеризовать методологические подходы на трех уровнях: «философско-прескриптивный – совокупность идей, определяющих общую научную мировоззренческую позицию ученого при осуществлении исследования (философский уровень методологии); концептуально-дескриптивный – совокупность принципов, составляющих основу стратегии исследовательской деятельности (общенаучный и конкретно-научный уровень методологии); процессуально-праксеологи-ческий – совокупность способов, приемов, процедур, обеспечивающих реализацию избранной стратегии деятельности (уровень методики и техники исследования)» [6, с. 3]. Иногда подходы соотносят с философским, общенаучным, частно-научным и технологическим уровнями исследования. Сложность методологии позволяет интерпретировать эти уровни в функциональном аспекте, показывая, как тот или иной уровень находит выражение во влиянии на исследовательскую деятельность ученого.

-

В.Г. Горб считает, что методологический

подход научно-педагогического исследования «состоит их трех компонентов: обоснованных автором исследования системы миропонимания и гносеологической философской концепции, принципа исследовательской деятельности и характера получаемых результатов» [5, с. 10]. В данном контексте ресурсный подход мы сочетаем с теорией познания диалектико-материалистической философии. В качестве ведущих специфических принципов нашего исследования принимаем: принцип трансформации природы ресурса в процессе его развития; принцип единства и противоположности накопления и расходования человеческого ресурса в процессе его развития и качественного преобразования; принцип направленности ресурсов на обеспечение устойчивости развития определенной системы.

Основываясь на уже известных аспектах и уровнях рассмотрения методологических подходов, обратимся к тем сторонам методологии, которые представляются значимыми в нашем исследовании. При этом имеем в виду как значимость методологии с точки зрения приложения исследуемого ресурсного подхода к предмету исследования, так и соотнесенность подхода с образованием в рамках концепции устойчивого развития.

Опора на подход требует определенности теоретических знаний о содержании категорий, понятий, иных терминов, используемых в подходе, и однозначности их трактовок, о теоретических абстракциях, характеризующих исследуемое явление, что позволяет заявлять о существовании когнитивного аспекта подхода. Наличие когнитивных характеристик – первый аспект изучения подхода.

Вторым значимым аспектом рассмотрения подхода является его характеристика, данная И.В. Блаубергом и Э.Г. Юдиным, которые рассматривают методологический подход (в частности, системный подход) как «принципиальную методологическую ориентацию исследования, как точку зрения, с которой рассматривается объект изучения (способ определения объекта)» [2, с. 74]. В этом смысле методологический подход имеет субъективный аспект, т. е. выбор подхода отражает миропонимание исследователя и его главные ценностные ориентиры. Исследователь идентифицирует себя в качестве приверженца выбранного подхода, разделяя, таким образом, заложенные в нем идеи, принципы и ценности. Данный аспект изучения подхода будем считать идентификационно-ориен-тирующим.

Несмотря на то, что каждый подход соотносится с определенным уровнем исследования (в том числе, философским и общенаучным), следует осознавать, что применяется он в конкретной науке (т. е. на частно-научном уровне) и отражается на процессуальных реализациях исследования (т. е. на технологическом уровне). В таком контексте имеет смысл конкретизации каждого подхода более высокого уровня применительно к этим двум уровням: частно-научному и технологическому. Таков третий, импликативный аспект применения методологического подхода в нашей работе.

Четвертая сторона отражает инструментарий методологического подхода [9]: в какой логике и последовательности следует выполнять исследование для того, чтобы оно соответствовало идее выбранного подхода. В этой плоскости требуется разработка определенных аспектов рассмотрения исследуемой проблемы (научного вопроса), а также, возможно, использование некоторого плана или алгоритма осуществления исследования. В этом заключается инструментально-конативный аспект применения методологического подхода.

Предлагаемые аспекты изучения методологических подходов следуют из их сущностных характеристик (ориентировочноценностных, личностных, функциональных, уровневых) и обеспечивают всестороннее понимание сути, функционального назначения и процессуальной реализации того или иного подхода. Предложенные аспекты изучения подходов позволяют системно характеризовать их в морфологическом, структурном, функциональном, генетическом аспектах. Морфологические и структурные характеристики должны быть такими, чтобы обеспечить проявление всех аспектов подхода (когнитивного, идентификационно-ориентирующего, импликативного, инструментально-конатив-ного).

Согласно выделенным аспектам рассмотрения методологического подхода при его описании целесообразно характеризовать следующие его компоненты: идеи и ценности, лежащие в основе подхода; понятия, характеризующие суть подхода; принципы как ориентиры использования методологического подхода; положения методологического под- хода как руководство по его использованию; процессуальные характеристики подхода как технологический инструментарий.

Названные аспекты характеристики подходов применены в данной статье к ресурсному подходу. Его использование в образовании в данном исследовании обусловлено главной идеей, актуализирующей одно из направлений современных педагогических исследований – гармонизацией развития образования с концепцией устойчивого развития [4, 12, 18, 21, 24–26]. Ресурсы (природные, человеческие и иные) являются одним из ключевых исследуемых явлений в рамках концепции устойчивого развития мира.

Место и роль ресурса и ресурсного подхода (и энергоресурсного [15]) в образовании определяет В.И. Фадеев. В этой связи им осуществлен анализ работ по вопросам: ресурс личности как результат образования; ресурс образовательного процесса; образовательная среда как ресурс образования; системное представление о ресурсе образования [19]. Аналогичные аспекты исследуют другие авторы [9, 11, 17]. В настоящей статье дополняется традиционное современное понимание ресурса и ресурсного подхода в образовании. Потребность в этом обусловлена рядом причин. Прежде всего мы рассматриваем систему образования не изолированно. Для нас образование в университете имеет смысл лишь в триаде: «образование – наука – предпринимательство», что соответствует перспективе перехода к университетам 3.0 (предпринимательского типа). Рассматривая образование как часть триады, мы также добавляем следующие аспекты исследования ресурсного подхода к образованию: складывающийся в результате образования ресурс обучающихся трансформируется в кадровый ресурс развития экономики (региона, страны и т. д.); развивающийся в образовании ресурс образования обеспечивает развитие университета, его переход к университету более высокого уровня, сначала 2.0, затем 3.0.

Второй отличительный аспект нашего исследования ресурса и ресурсного подхода – это его связь с образованием (и, соответственно, с педагогикой) для устойчивого развития, т. е. развития без разрушений. Согласно определению комиссии Брутланд, «устойчивое развитие стремится учитывать потребности и стремления настоящего времени, не ставя под угрозу способность учитывать их в бу- дущих условиях» [13, с. 55]. Для образования устойчивого развития характерна подготовка человеческого сообщества к реализации различных разделов концепции устойчивого развития в практической деятельности. Образование для устойчивого развития составляет ориентационную основу для использования ресурсного подхода в нашем исследовании.

В статье ресурсный подход к образованию устойчивого развития характеризуется в соответствии с четырьмя выделенными нами аспектами: когнитивным, идентификационно-ориентирующим, импликативным, инстру-ментально-конативным. В совокупности их наличие позволяет реализовывать весь комплекс функций подхода (философско-нормативную, когнитивно-прогностическую и кон-структивно-праксеологическую) [6]. Для однозначности понимания терминов ресурсного подхода начнем с характеристики его когнитивного аспекта.

Когнитивный аспект ресурсного подхода

Ключевыми понятиями ресурсного подхода к образованию устойчивого развития являются: «ресурс», «ресурс образования» и «ресурс образования устойчивого развития». Для того чтобы обеспечить возможность реа-

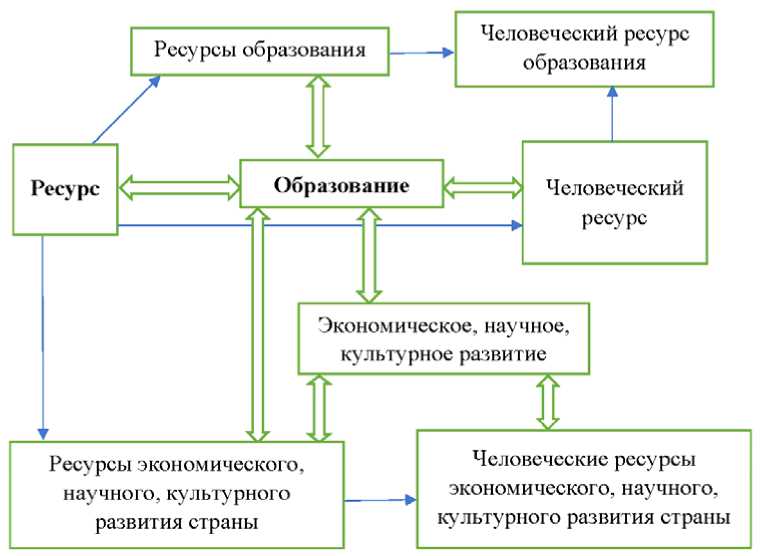

Рассматривая диаду «ресурс - образование» с системных позиций, необходимо установить всю совокупность взаимосвязей между соответствующими явлениями, что невозможно без анализа понятий более низкого уровня общности: «ресурсы образования», «человеческий ресурс», «человеческий ресурс образования», «человеческий ресурс экономики», «трансформация ресурсов» (рис. 1).

В образовании часто в качестве цели рассматривается развитие потенциала человека. Потенциал человека складывается из огромного числа составляющих, поэтому разговор о потенциале в целом предполагает развитие всех аспектов внутреннего мира и внешних возможностей человека. Мы ставим целью развитие ресурсов как более точную задачу профессионального образования, ориентирующую на исполнение субъектами определенных заданий в сфере, например, развития экономики страны. Ресурс, в отличие от потенциала, не абстрактен, он предназначается для достижения определенной цели, в этом смысле ресурс может быть систематизирован по данной цели. Он лучше связывается с компетенциями и трудовыми функциями людей. При этом ресурс человека не всегда предназначен для профессиональной деятельности, он может использоваться и развиваться для любой поставленной человеком цели.

лизации других аспектов ресурсного подхода, исследуем систему «ресурс - образование».

Рис. 1. Систематизация понятий «ресурс» и «образование»

Развитие ресурса (региона, страны, отрасли или любого другого образования, отдельного человека) - это цель образования.

Существует большое число классификаций ресурсов: материальные и нематериальные; внешние и интраперсональные [7]. Различают разные виды ресурсов организации: содержательные, технологические, контрольные; информационные, материальные, временные [1, 9, 11, 14, 17, 19]. Для характеристики сферы образования известные классификации ресурсов не совсем применимы, хотя, несомненно, в образовании можно выделить все известные виды: трудовые, информационные, временные и иные ресурсы. А.А. Моштаков указывает, что образование требует ресурсов: материальных, информационных, человеческих [11]. Образование обладает спецификой, в силу чего требуется иное структурирование ресурсов образования, согласующееся с особенностями его функционирования. Какие специфические особенности влияют на разработку классификации ре-сурсовв образовании?

-

• Образование способствует сохранению, передаче и накоплению опыта человечества в различных сферах его жизнедеятельности.

-

• Образование направлено на развитие потенциала личности, включая профессиональный аспект.

-

• Образование способствует удовлетворению познавательных, образовательных, профессиональных, социальных потребностей человека.

-

• Образование обеспечивает ресурсами самые разнообразные сферы жизнедеятельности человека, включая профессиональные.

-

• Образование происходит во взаимодействии между людьми. Различные способы взаимодействия способствуют развитию разных сторон личности человека.

-

• Все цели образования человека могут быть достигнуты только при участии других людей.

-

• Образование происходит с использованием специфических информационных средств и технологий, в том числе цифровых.

В этом контексте главный ресурс образовательной организации - человеческий, поскольку в основе образовательного процесса лежит взаимодействие между людьми.

Названные ранее особенности образования позволяют сконцентрироваться на следующих ресурсах, которые имеют приоритет- ное значение в образовании: человеческие, информационные, материальные, временные ресурсы. Несомненную важность имеют научные ресурсы конструирования содержания образования и проектирования образовательного процесса.

Охарактеризуем каждый упомянутый вид ресурсов.

Человеческие ресурсы

Человеческий ресурс организации складывается из личных ресурсов ее сотрудников. В сфере образования не менее значимой составляющей являются ресурсы обучающихся. Соответственно, в образовательной организации человеческий ресурс складывается из личных ресурсов субъектов образовательного процесса. Виды человеческих ресурсов (студентов и педагогов) рассматриваются на паритетных началах, поскольку образование протекает в процессе учебно-педагогического взаимодействия двух субъектов: педагогов и обучающихся. При этом под личным (энерго) ресурсом будем понимать «специфическое свойство внутреннего мира человека, характеризующееся динамическим состоянием перехода его потенциальных возможностей из латентного состояния в реальное свойство внутреннего мира» [14, с. 17].

Ресурсы участников образования многофункциональны и являются необходимым условием функционирования главного процесса - образовательного - в сфере образования. Развитие ресурса студентов - цель образования; ресурсы научно-педагогических работников также требуют непрерывного развития, для того чтобы обеспечить состоятельно все человеческие ресурсы сферы образования и экономики в будущем. Между ресурсами разных сфер жизнедеятельности людей функционирует цепь связей: развитие ресурсов студентов - развитие ресурсов кадров -развитие ресурсов экономики, науки, культуры и т. д.

Информационные ресурсы

В процессе образования происходит перемещение потоков информации с помощью психологических (внутренних) и педагогических (внешних) процессов. Понятие информации имеет смысл только в контексте ее передачи, представления, восприятия людьми. Так, согласно ГОСТу 7.0-99, информация -это сведения, воспринимаемые человеком и (или) специальными устройствами как отражение фактов материального или духовного мира в процессе коммуникации. Информация, значимая в образовании, это не только те сведения, которые осваиваются обучающимися. К информации, используемой в образовании, относятся научные знания о людях (психологические, социологические, биологические и др.), о педагогическом процессе, о методической работе, о коммуникации, о безопасности и др. В этой связи можно выделить несколько групп информационных ресурсов в образовании: содержание образования как информационный ресурс; электронная информационнообразовательная среда (входит в обязательные требования ФГОС к образованию); сведения об участниках образования; научные данные в области человековедения.

Материальные ресурсы

Материальные ресурсы в образовании представляют одну из важнейших составляющих общего ресурса, также предусмотренных требованиями ФГОС. Материальные ресурсы., согласно ФГОС, должны включать следующие составляющие (при условии соблюдения требований к ним): помещения, инфраструктура, оборудование, технические средства, включая компьютеры, серверы, программное обеспечение .

Временные ресурсы

Временные ресурсы необходимы в образовании, поскольку образовательные программы регламентируются и по критерию времени. Так, в большинстве случаев временной ресурс для освоение программы бакалавриата составляет 4 года (240 з.е.), магистратуры - 2 года (120), специалитета - 5 лет (300 з.е.). Согласно учебному плану для изучения каждой дисциплины, для освоения каждой компетенции также отводится определенное время. Однако разный уровень образованности, специфика протекания психических процессов у каждого человека отличаются неповторимостью, поэтому существуют персонифицированные временные ресурсы для освоения каждым человеком образовательной программы или ее частей.

Научные ресурсы

Наука как ресурс обеспечивает содержание образования, его наполнение, современные трактовки, методы получения, структурирования и исследования. Научные ресурсы включают в себя: содержание наук, методы научных исследований, современную методологию исследования; а также отдельно - достижения в области человековедческих наук, знания в области которых влияют на понимание, конструирование и реализацию образовательных процессов.

Образование является открытой, но вполне жизнеспособной автономной системой, целостность которой обусловлена достаточно сильной и устойчивой структурой. Одна из подструктур общей структуры образования представляет собой совокупность связей между ресурсами образования, что позволяет трактовать ресурсы в образовании как самостоятельную его подсистему. Между ресурсами в образовании существуют понятийные и реальные (феноменологические, функциональные) связи. Понятийные связи - родовидовые, совместимости, включения - имеют место быть между разными видами понятий ресурсов одного или разных степеней общности. Феноменологические: коэволюционные, воздействия, содействия и противодействия проявляются непосредственно в образовании между разными видами ресурсов, а также между ресурсами, субъектами образования и процессами в образовании. Коэволюционные связи можно наблюдать между информационными и человеческими ресурсами; содействия, противодействия и воздействия - между ресурсами и субъектами образования. Функциональные связи укрепляют реализацию ресурсами их функций в образовании. Так, методическая функция реализуется за счет функциональных связей между человеческими, материальными и информационными ресурсами. Функции в образовании позволяют реализовывать идеи, на основе которых конструировался образовательный процесс.

Идентификационно-ориентирующий аспект ресурсного подхода

Обращаясь к идентификационно-ориен-тирующему аспекту ресурсного подхода, следует выявить две главные его составляющие: объективную (идеи, принципы и ценности, составляющие сущностные аспекты подхода) и субъективную (идентификация исследователя в качестве приверженца выбранного подхода).

В качестве ведущих специфических принципов исследования принимаем: принцип трансформации природы ресурса в процессе его развития; принцип единства и противоположности накопления и расходования человеческого ресурса в процессе его развития и качественного преобразования; принцип направленности ресурсов на обеспечение устойчивости развития определенной системы.

Принцип трансформации природы ресурса в процессе его развития проявляется в качественных изменениях, происходящих с ресурсом в процессе его жизненного цикла, влекущих за собой его переход в новое качество. Так, в контексте образования ресурс студента (как часть человеческого ресурса университета) преобразуется в ресурс специалиста (часть ресурса экономики страны). В основе преобразования лежит закон перехода количественных изменений в качественные, когда насыщение ресурса и его оценивание на некотором рубежном этапе (государственная итоговая аттестация) позволяет констатировать заявленный переход в новое качество.

Принцип единства и противоположности накопления и расходования человеческого ресурса в процессе его развития и качественного преобразования находит проявление применительно к человеческому ресурсу как образовательной, так и любой другой организации. Для студентов расход и обогащение ресурса осуществляется в процессе его образовательной деятельности, для специалиста – в профессиональной. Важен и аспект содействия других участников образовательного или профессионального процессов развитию личных ресурсов каждого участника и человеческих ресурсов, обеспечивающих процесс в целом.

Идейную составляющую ресурсного подхода в контексте образования устойчивого развития составляет концепция устойчивого развития. Это обусловливает выбор в качестве одного из ведущих принципа направленности ресурсов на обеспечение устойчивости развития определенной системы.

Образование для устойчивого развития есть вид образования, рассматриваемый с определенных мировоззренческих позиций, а именно на основе принятия и применения концепции устойчивого развития и понимания ее конвергенции со сферой образования и педагогикой. Точнее следует считать соответствующим образом выстроенное образование одним из факторов, определяющих устойчивое развитие мира. Образование в контексте концепции устойчивого развития активно характеризуется в XXI в., несмотря на то, что становление самой концепции началось значительно раньше.

В 2015 г. ООН [12] сформулированы цели устойчивого развития, среди которые отметим наиболее тесно связанные с предметом нашей работы: «ликвидация нищеты и голода; здоровый образ жизни и благополучие; качественное образование; гендерное равенство; чистая вода и санитария; доступная энергия; достойная работа и экономический рост; индустриализация, инновация и инфраструктура; уменьшение неравенства внутри страны и между странами; устойчивые города и населенные пункты; рациональное и ответственное потребление и производство; борьба с изменением климата; сохранение экосистем – морских и суши; партнерство в интересах устойчивого развития» [20].

На основании целей многие исследователи формулируют соответствующие идеям и направлениям концепции устойчивого развития принципы, сообразуя их с собственным мировоззрением и личными приоритетами. А.Д. Шакировым аккумулированы принципы устойчивого развития: «интеграция социально-экономического, гуманитарно-правового и экологического аспектов развития общества; суверенитет над природными ресурсами; межпоколенческое и внутрипоколенческое равенство; общая, хотя и различная, ответственность; предосторожность (превентивные меры сбережения здоровья людей, охраны ресурсов, защиты среды); ориентир на образование устойчивого развития еще больше расширяет функции ресурсов и ресурсного подхода; общественное участие и свободный доступ к информации; эффективное и ответственное управление» [21, с. 221–222]. Сформулированные им принципы согласуются с целями устойчивого развития мира.

Х.Н. Гизатуллин, В.А. Троицкий также формулируют принципы, на которых основывается концепция устойчивого развития, которые даны в форме разъяснения целей. Они также носят ориентирующий характер, отражая при этом авторское понимание наиболее значимых проблем современности: «человечество способно придать развитию устойчивый и долговременный характер, не лишая при этом будущие поколения возможности удовлетворять свои потребности; имеющиеся ограничения в области эксплуатации природных ресурсов связаны со способностью биосферы справляться с последствиями человеческой деятельности; необходимо удовлетворить элементарные потребности всех людей и всем предоставить возможность реализовывать свои надежды на более благополучную жизнь; необходимо согласовать образ жизни тех, кто располагает большими средствами, с экологическими возможностями планеты; размеры и темпы роста населения должны быть согласованы с меняющимся производительным потенциалом глобальной экосистемы Земли» [4, с. 124].

Обращаясь к устойчивому развитию с позиции интересов образования, можно констатировать, что концепция представляет собой новый шаг в развитии концепции экологического образования личности в силу того, что устойчивый мир и есть окружение человека (человечества), которое он (оно) призван (призвано) сохранить. В концепции устойчивого развития окружение человека представлено на мегауровне [22], в концепции экологического образования - на микро- или мезоуровнях, поскольку предполагается возможность влияния человека на весь окружающий мир в пространственном (планетарном как минимум) и временном (настоящее и будущее) единстве, что редко удается отдельному человеку на уровне мега. Образование для устойчивого развития предполагает не точечные разовые воздействия на отдельных людей, а системную подготовку к гармоничному сосуществованию всего человечества с окружающим миром. Идея перехода от экологического образования к образованию устойчивого развития выражена К. Вебстер, М.А. Жевлаковой, Н.П. Кирилловым, Н.И. Корякиной. Авторы считают, что переход к образованию для устойчивого развития возможен на основе учета природных особенностей и социокультуроно-го окружения обучающегося [26]. Нельзя не согласиться с авторами, поскольку встраивание каждого человека в устойчивую планетарную систему невозможно без структурирования ближайших подсистем и метасистем существования человека (его внутреннего мира и непосредственного окружения).

Представление об идеях образования для устойчивого развития дают систематизированные обзоры, среди которых остановимся на работах С. Хопкинса и Л.И. Соколовой. В обзоре публикаций по образованию в интересах устойчивого развития Хопкинс систематизирует обнаруженные авторами достижения в этой области [22-26]. Фактически им определены три главных направления, в которых развивались идеи образования для устойчивого развития: устойчивое развитие университетского кампуса, внесение идей концепции устойчивого развития в инженер- ное образование и дуальная система образования, принятая в Германии, позволяющая сочетать обучение и профессиональную деятельность. Среди лучших форм и практик, способствующих развитию идей устойчивого развития, автор отмечает физическое устройство университетского кампуса (организация которых осуществлена в Японии), программы инженерного образования, форму дуального обучения. Разработаны инструменты оценки устойчивости, однако, по мнению С. Хопкинса, существующие инструменты оценки редко охватывают важные аспекты образования, исследований и информационно-просветительской деятельности, но, скорее, характеризуют устойчивость физической установки кампуса [23]. Критерии оценивания, разработанные в австрийских университетах, не однозначны. Первая группа критериев включает показатели устойчивости и социальной ответственности университета; вторая - связанную структуру критериев лидерства университета, его включенность в социальные сети, партнерство и традиционные курсы и исследования. Таким образом, в большинстве публикаций образование для устойчивого развития трансформируется в устойчивость образования (устойчивость образовательных организаций). Нельзя отрицать этот аспект, однако для обеспечения продуктивности концепции необходимо воспитание ее сторонников и распространение ценностей устойчивого развития среди специалистов, способных повлиять на устойчивость мира. Поэтому значимым представляется аспект внесения идей концепции в инженерное (и не только) образование.

Во втором обзоре [18] проанализированы инновационные аспекты образования для устойчивого развития, а именно проекты, выдвинутые на премию ЮНЕСКО-Японии в области формального, неформального и ин-формального образования для устойчивого развития. По мнению авторов, проекты носят интегрированный характер, что подчеркивает необходимость системного решения задач образования для устойчивого развития.

Итак, образование для устойчивого развития - это образование, в результате которого осуществляется:

-

• воспитание ценностей жизни, природы, человека, человечества, развития, устойчивости и безопасности;

-

• формирование знаний, умений и навы-

- ков, необходимых для продуктивной (профессиональной) деятельности, несущей минимальное количество рисков для окружающего мира (природного, человеческого сообщества, информационного);

-

• формирование компетентности в области концепции устойчивого развития мира;

-

• кадровое обеспечение устойчивого развития мира;

-

• обеспечение устойчивого развития сферы образования и ее субъектов.

Идеи ресурсного подхода преломляются в сфере образования (см. таблицу).

Вторая составляющая данного аспекта – идентификационная, которая обусловливает выбор исследователем ресурсного подхода в качестве методологического основания. Выбор обусловлен мировоззренческими позициями исследователя. Согласно мнению И.В. Вострикова, «Мировоззрение определяется как совокупность обобщенных представлений о мире, природе и обществе в их единстве, о человеке и его месте в мире, смысле бытия и др., а его специфика проявляется в двух функциях: во-первых, оно является формой общественного самосознания человека и, во-вторых, оно есть способ духовнопрактического освоения мира. Узловыми категориями мировоззрения признаются «мир» и «человек» – мир в его отношении к человеку и человек, самоопределяющийся в мире» [3, с. 4]. На основе своего понимания мира и своих ценностей ученый осуществляет выбор философских позиций, ориентиров и теоретических оснований осуществления исследования. Выбор происходит на основе самоидентификации человека [8]. «Идентификация – это эмоционально-когнитивный процесс неосознаваемого отождествления субъектом себя с другим субъектом, группой, образцом, помогающий ему успешно овладевать различными видами социальной деятельности, усваивать и преобразовывать социальные нормы и ценности, принимать социальные роли» [16, с. 335]. Самоидентификация – это идентификация себя с какой-либо группой по совокупности идентификационных признаков. Процесс идентификации завершается результатом: исследователь определяет себя как приверженца какой-либо позиции в философии, науковедении, научной

Связь концепции устойчивого развития, ресурсного подхода и образования

|

Ресурсный подход |

Положения концепции |

Образование |

|

Экономное расходование ресурсов |

Расходование ресурсов должно отвечать потребностям ныне живущих людей, не лишая при этом будущие поколения возможности удовлетворять свои потребности |

Понимание принципа устойчивого развития – смысл ценностного воспитания |

|

Оптимизация использования ресурсов по критериям способности биосферы и уровня развития технологий |

Имеющиеся ограничения в области эксплуатации природных ресурсов относительны. Они связаны с современным уровнем техники и социальной организации, а также со способностью биосферы справляться с последствиями человеческой деятельности |

Умение соотносить ресурсы, технологии и потенциал биосферы – это hard skills (их развитие – цель образования) |

|

Обладание достаточным ресурсом для выживания и развития людей |

Необходимо удовлетворить элементарные потребности всех людей и всем предоставить возможность реализовывать свои надежды на более благополучную жизнь |

Образование направлено на то, чтобы развивать личные ресурсы людей и человеческие ресурсы организаций и обществ |

|

Учет ресурсов и их соотнесение с экологией – задача тех, кто уже обладает достаточным ресурсом |

Необходимо согласовать образ жизни тех, кто располагает большими средствами (денежными и материальными), с экологическими возможностями планеты, в частности относительно потребления энергии |

Благодаря развитию в образовании soft skills люди приобретают навыки управления ресурсами; в том числе возможно управляемое устойчивое развитие сферы образования |

|

Расход и рост ресурсов – регулируются |

Размеры и темпы роста населения должны быть согласованы с меняющимся производительным потенциалом глобальной экосистемы Земли |

Развитие человека – управляемый процесс; человек, обладающий необходимой компетентностью, способен сам управлять развитием разных видов ресурсов |

технологии, которой он и следует в научной работе. Приверженность идеям устойчивого развития предполагает: согласие с главной идеей и направлениями действий для поддержания устойчивого развития; профессиональную готовность специалистов осуществлять действия, направленные на снижение рисков и на повышение устойчивости и безопасности развития. Высшим уровнем приверженности идеям устойчивого развития является инициативная деятельность, направленная на соблюдение норм и правил, заложенных в концепцию.

Выбор методологии ресурсного подхода к образованию для устойчивого развития определяется позицией исследования, его ценностями, взглядами, мировоззрением, авторским пониманием взаимосвязей объектов, явлений, процессов в окружающем мире и внутреннем мире человека.

Импликативный аспект ресурсного подхода

В современной науке ресурсный подход можно рассматривать как общенаучную методологию. С точки зрения деятельности человека ресурсы необходимы для решения всех задач, поставленных человечеством. Наличие ресурсов в концепции устойчивого развития трактуется как необходимое условие нашего выживание. Поэтому исследователи разных научных областей опираются на ресурсный подход. Переход на частно-научный и технологический уровни исследования сопряжены с конкретизацией общих понятий и положений. Также переход на новый уровень часто влечет за собой использование какого-либо дополнительного подхода, помогающего исследовать тот же объект на основе аналогичных ориентиров. На основании информации рис. 2 видим, что ресурсный подход может реализовываться как самостоятельный подход на разных уровнях, выполняя при этом разные методологические задачи, а также трансформироваться, например, в личностно-деятельностный подход.

Методологические задачи ресурсного подхода на общенаучном уровне - создание понимания ресурсов, их позиций и функций в жизнедеятельности людей; концепций развития ресурсов и их влияния на деятельность и жизнь людей. На частно-научном, педагогическом уровне ресурсный подход задает принципы и содержательные ориентиры исследований

Общенаучный уровень

Ресурсный подход - междисциплинарный подход, позволяющий реализовывать исследования на дисциплинарном и междисциплинарном уровнях в областях экономики, менеджмента, техники, экологии, рискологии, человековедческих и др. дисциплин

Частно-научный уровень

Ресурсный подход в образовании - методологический подход к исследованию развития человеческих ресурсов в сфере образования, их преобразования в ресурсы других сфер жизнедеятельности людей на основе всего спектра ресурсов, которыми обладает сфера образования. Ресурсный подход на частно-научном уровне гармонизирует с (или трансформируется в) личностным, гуманистическим, личностно-деятельностным, средовым, информационным и др. подходами

Технологический уровень

Ресурсный подход предполагает исследование:

-

• состояния ресурсов в образовании (приоритетное внимание уделяется человеческим и личным ресурсам участников образования);

-

• динамики человеческих и личных ресурсов в образовании;

-

• структурирования ресурсов в образовании для достижения наилучших результатов;

-

• их трансформации в ресурсы других сфер жизнедеятельности людей;

-

• ресурсов образования и их диалектики

Рис. 2. Проявление ресурсного подхода на разных методологических уровнях

на его основе. На технологическом уровне ресурсный подход позволяет выбрать методы и процедуры для исследования конкретных предметов, связанных с использованием, развитием и трансформацией личных и человеческих ресурсов.

Переход на уровень педагогического исследования (частно-научный и технологический уровни) приводит к выявлению ряда положений, которые реализуются в рамках ресурсного подхода на конативном уровне.

Инструментально-конативный аспект ресурсного подхода

Для использования ресурсного подхода как инструментария педагогического исследования обратимся к научным результатам тех авторов, которые исследуют данный вопрос. В контексте опоры на ресурсный подход трансформируется формулировка одного из ведущих принципов как воспитания, так и обучения: учет индивидуальных особенностей обучающихся рассматривается в терминах учета в образовании качественной структуры личного ресурса каждого студента, преподавателя, а также человеческих ресурсов коллективных субъектов, взаимодействующих в сфере образования. Согласно простейшей схеме, в образовании взаимодействуют два основных субъекта: обучающийся и педагог. По мнению И.Н. Лубянкина, «работник сферы образования может быть, несомненно, отнесен к главному ресурсу повышения качества и эффективности образования» [9, с. 4].

Исследователи проблемы учебно-педагогического взаимодействия в образовательном процессе подчеркивают значимость развития ресурсов всех субъектов в этих отношениях в направлении роста их субъектности. «Гарантированность качества образования обеспечивается только в условиях сотрудничества и сотворчества вузовского преподавателя и студента при условии, если образование переходит в самообразование, воспитание в самовоспитание, а развитие - в творческое саморазвитие» [1, с. 6]. Однако если развитие личного ресурса студента предусмотрено образовательной программой, то саморазвитие педагога не является явным требованием стандарта, хотя и вытекает логически из ряда требований к кадровому составу образовательной организации.

В.И. Фадеев, рассматривая образование как ресурс, утверждает, что «образование превратилось в ведущий предмет и средство труда, которое овеществляется во всех факторах и продуктах общественного производства (в силу этого оно выступает как составная часть ВВП), интегрируется со всеми ресурсами экономики (сырьем, трудом, финансами, информацией и т. п.). Превращение образования в важную составляющую производственного процесса позволяет реально преодолевать относительную ограниченность традиционных ресурсов» [19, с. 311]. Автор предлагает собственное видение ресурсного подхода к образованию как системы, имеющей три уровня: «Первый уровень включает ресурсы отдельно взятой личности, которые организуют устремления и цели формирования личности. Он определяет общую направленность поведения личности в той или иной ситуации. Второй уровень является системой образовательного процесса. Его основное назначение состоит в регулировании организации образовательного процесса на основе ресурсного похода. Третий уровень составляет совокупность развития образовательной среды на основе ресурсного подхода. Он определяет состояние среды, в которой используются эти ресурсы субъектами и объектами образовательных систем. А системная совокупность ресурсов образования в рамках ресурсного подхода позволяет рассматривать эти уровни как систему» [19, с. 314].

Названные уровни позволяют отграничить предметы исследования на основе ресурсного подхода: развитие ресурсов людей в образовании; применение в педагогических целях внутренних ресурсов образования, а также внешних ресурсов. Потребность людей в ресурсах и устойчивость развития мира на основе обеспечения его необходимыми ресурсами в настоящем и будущем создает целевое поле для педагогических исследований, направленных на развитие требуемых человеческих ресурсов (непосредственно в сфере образования) и иных ресурсов развития человеческого сообщества (на основе опосредованного создания условий, обеспечивающих сохранение и пополнение всех видов необходимых людям ресурсов). Образовательные, материальные, научные ресурсы образовательной организации создают ресурсное обеспечение достижения поставленных целей педагогического исследования. Развитие человеческого ресурса образовательных организаций лежит в основе развития остальных видов ресурсов в этой сфере. Научные (педагогические) дости- жения обеспечивают повышение качества образовательного процесса и его результатов -ресурсов для различных сфер жизнедеятельности страны.

Заключение

С учетом значимости ресурсов развития индивидуальных и коллективных субъектов, интеллектуальных систем, экономико-политических образований посредством образования сформулируем основные положения ресурсного подхода в педагогических исследованиях.

Ресурсный подход интегрирует сферы образования, экономики, политики, науки и искусства на основе их функциональной зависимости и закономерных преобразований ресурсов одной сферы в другую.

Ресурс может выступать как параметр педагогического исследования. Развитие какой-либо части человеческого ресурса обучающихся может являться целью педагогического исследования.

Развитие педагогически зависимых ресурсов обусловлено научно-педагогической, исследовательской, инновационной деятельностью научно-педагогических работников как производными их личных ресурсов.

Результаты педагогического исследования есть продукты, обусловленные особенностями личных ресурсов ученых, коллективных ресурсов научных школ и иных научных сообществ, объединенных на основе общих или сходных мировозренческих позиций.

Инновационные педагогические продукты создаются с учетом ресурсов и потенциала образовательных организаций, в которых они создаются и в которых они будут использоваться.

Человеческие ресурсы в сфере образования динамичны; их пополнение и расходование находится в диалектическом единстве.

Образовательная организация стремится к обеспечению устойчивости собственного развития в настоящем с ресурсным обеспечением его в будущем.

Список литературы Ресурсный подход к образованию для устойчивого развития

- Андреев, В.И. Ресурсный подход к активизации инновационной деятельности и саморазвитию личности в условиях высшего педагогического образования / В.И. Андреев // Образование и саморазвитие. – 2011. – № 1 (23). – С. 3–7.

- Блауберг, И.В. Становление и сущность системного подхода / И.В. Брауберг, Э.Г. Юдин. – М.: Наука, 1973. – 270 с.

- Востриков, И.В. Идейно-политическая доминанта мировоззрения: автореф. дис. … канд. пед. наук / И.В. Востриков. – Ростов н/Д, 1987. – 23 с.

- Гизатуллин, Х.Н. Концепция устойчивого развития: новая социально-экономическая парадигма / Х.Н. Гизатуллин, В.А. Троицкий // Общественные науки и современность. – 1998. – № 5. – С. 124–130.

- Горб, В.Г. Методологический подход как общенаучная, гносеологическая и аксиологическая основа проведения педагогических исследований / В.Г. Горб // Образование и наука. – 2004. – № 3 (27). – С. 3–12.

- Ипполитова, Н.В. Сущность и функции методологического подхода в педагогическом ис-

- следовании / Н.В. Ипполитова // Преподаватель ХХI век. –2011. – № 3. – С. 57–60.

- Калашникова, С.А. Личностные ресурсы как интегральная характеристика личности / С.А. Калашникова // Молодой ученый. – 2011. – Т. 2. – № 8. – С. 84–87.

- Лаппо, М.А. Самоидентификация: семантика, прагматика, языковые ресурсы: моногр. / М.А. Лаппо. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2013. – 180 с.

- Лубянкин, И.Н. Проблема ресурсного подхода в образовании / И.Н. Лубянкин // Психол.- пед. журнал Гаудеамус. – 2005. – Т. 2. – № 8. – С. 191–193.

- Методологические подходы к исследованию проблем в области профессиональной педагогики: коллективная моногр. / Т.И. Руднева и др. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2013. – 164 с.

- Моштаков, А.А. Управление ресурсами образовательно-производственного кластера в системе профессиональной подготовки специалистов / А.А. Моштаков // Человек и образование. – 2016. – № 1 (46). – С. 140–142.

- Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: Генеральная ассамблея ООН. – https://docs.cntd.ru/document/420355765 (дата обращения: 11.03.2022). DOI: 10.18356/dfd27fcf-ru

- Развитие и международное экономическое сотрудничество: доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития. – https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf (дата обращения: 11.03.2022).

- Сериков, Г.Н. Личный энергоресурс как основа жизнедеятельности человека / Г.Н. Сериков // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». – 2014. – Т. 6. – № 1. – С. 7–19.

- Сериков, Г.Н. Основания применения энергоресурсного подхода к образованию / Г.Н. Сериков // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». – 2012. – № 41 (300). – С. 10–17.

- Социологическая энциклопедия. – М.: Мысль, 2003. – Т. 1. – 694 с.

- Степанова, И.Н. Ресурсный подход к здоровьесбережению при оценивании психической нагрузки в сфере высшего образования / И.Н. Степанова // Фундаментальные и прикладные проблемы здоровьесбережения человека на Севере: сб. материалов III Всерос. науч.-практ. конф., 2018. – С. 261–263. DOI: 10.36684/49

- Соколова, Л.И. Инновационные проекты в области формального, неформального и информального образования для устойчивого развития / Л.И. Соколова, Д.С. Ермаков // Педагогика и просвещение. – 2021. – № 3. – https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33838 (дата обращения: 11.03.2022) DOI: 10.7256/2454-0676.2021.3.33838.

- Фадеев, В.И. Анализ диссертационных исследований по использованию ресурсного подхода в образовании / В.И. Фадеев // Проблемы соврем. пед. образования. – 2014. – № 45–1. – С. 310–315.

- Цели устойчивого развития: глобальный договор ООН. – http://globalcompact.ru/about/sdgs/ (дата обращения: 11.03.2022).

- Шакиров, А.Д. О концепции устойчивого развития и ее принципах / А.Д. Шакиров // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 2011. – № 1. – С. 217–225.

- Bronfenbrenner U. The ecology of human development / U. Bronfenbrenner. – Cambridge: Harvard University Press, 1979. – 352 p.

- Hopkins C. Reflections on 20+ Years of ESD / C. Hopkins // Journal of education for sustainable development. – 2012. – Vol. 6. – No. 1. – P. 21–35. DOI: 10.1177/097340821100600108

- Shallcross, T. Sustainability education, whole school approaches, and communities of action / T. Shallcross, J. Robinson // Participation and learning. – Dordrecht: Springer, 2008. – P. 299–320. DOI: 10.1007/978-1-4020-6416-6_19

- Sterling, S. Sustainable education: revisioning learning and change / S. Sterling, D. Orr. – Cambridge: UIT Cambridge Ltd., 2001. – 96 p.

- Webster, K. From environmental education to education for sustainable development / K. Webster, M.A. Zhevlakova, P.N. Kirillov, N.I. Koryakina. – St. Petersburg: Nauka, SAGA, 2005. – 137 p.