Ретроградная контактная электроимпульсная литотрипсия

Автор: Гудков А.В., Бощенко В.С., Петлин А.В., Афонин В.Я., Diamant V., Лернер М.И.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Мочекаменная болезнь

Статья в выпуске: 4, 2011 года.

Бесплатный доступ

Мочекаменная болезнь, контактная электроимпульсная ретроградная литотрипсия

Короткий адрес: https://sciup.org/142188273

IDR: 142188273

Текст статьи Ретроградная контактная электроимпульсная литотрипсия

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ УРОЛОГИЯ №4 2011

Таблица 1. Соответствие больных I и II групп критериям включения в исследование

|

Критерии включения в исследование |

Почка/ ЛМС (I группа, n = 54) |

Мочеточник (II группа, n = 799) |

|||

|

верхняя/3 (n = 164) |

средняя/3 (n = 67) |

нижняя/3 (n = 568) |

Мочеточник, всего (n = 799) |

||

|

1-й критерий (камень < 6 мм, почечная колика, нарушение уродинамики, нет тенденции к отхождению), n (%) |

3/5 (15%) |

68 (42%) |

26 (39%) |

381 (67%) ⊕ |

475 (60%) ⊕ |

|

2-й критерий (камень ≥ 6 мм, почечная колика, |

24/15 |

91 |

37 |

163 |

291 |

|

нарушение уродинамики), n (%) |

(72%)D ∆ |

(55%) ∆∆ |

(55%) |

(29%) ∆ |

(36%) |

|

3-й критерий (камень любых размеров, нет почечной колики, нарушения уродинамики и функции почек), n (%) |

4/3 (13%) |

5 (3%) ∆∆∆ ⊕ |

2 (3%) |

17 (3%) ∆∆ |

24 (3%) |

|

4-й критерий («каменная дорожка» после |

0 |

0 |

2 |

7 |

9 |

|

дистанционной литотрипсии) |

(0%) |

(0%) |

(3%) |

(1%) |

(1%) |

Примечание: ⊕ – p < 0,05 – достоверные различия по сравнению с конкрементами ЛМС, ∆ – p < 0,05, ∆∆ – p < 0,01, ∆∆∆ – p < 0,001 – достоверные различия по сравнению с конкрементами в средней трети мочеточника.

почек лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС), мочеточника или мочевого пузыря, подписавших информированное согласие на исследование. По половому признаку пациенты разделились следующим образом: женщин было 407 (46,3%), мужчин – 472 (53,7%). В основном больные были госпитализированы в стационар в экстренном порядке с почечной коликой (804 больных, 91,5%), либо в плановом порядке (75 больных, 8,5%).

Все пациенты в зависимости от локализации камня были распределены на 3 группы. Первую группу составили 54 больных (6%) с камнями почек и ЛМС, вторую, самую многочисленную группу, – 799 больных (91%) с камнями мочеточников, третью – 26 больных (3%) с камнями мочевого пузыря. Структура соответствия больных I и II групп критериям включения в исследование представлена в таблице 1.

У 794 больных (90,3%), включенных в исследование, течение заболевания было неосложненным. У 85 больных (9,7%) имелись осложнения МКБ: острый пиелонефрит – у 18 (2%), уретерит – у 35 (4%), гидро-нефротическая трансформация – у 26 (3%), острая почечная недостаточность – у 6 (0,7%) больных.

Всем поступившим больным производили сбор жалоб, анамнеза; физикальное исследование; исследование общего анализа мочи, общего анализа крови, биохимического анализа крови, анализ свертывающей системы крови; бактериологический посев мочи; ультразвуковое исследование почек, мочеточников, мочевого пузыря в В-режиме; экскреторную урографию, по показаниям при рентгенонеконтрастных камнях мочеточника – ретроградную уретеропиелографию.

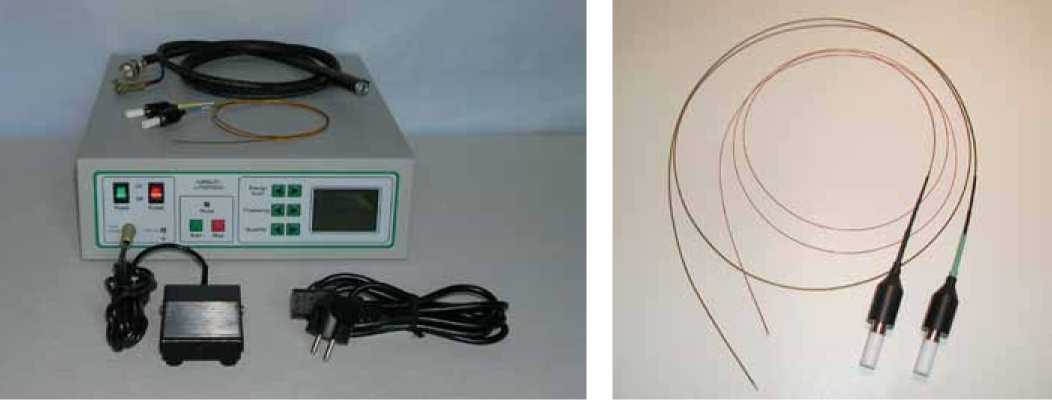

Контактную электроимпульс-ную литотрипсию (ЭИЛТ) проводили с помощью электроимпульсного литотриптера «Уролит-105М». Для фрагментации камней в мочевом пузыре использовали зонды с диаметром наконечника 4,8 Fr (1,6 мм) и длиной до 650 мм. Для фрагментации камней в мочеточнике применяли зонд с диаметром наконечника 3,6 Fr (1,2 мм) и длиной от 650 до 1200 мм. Зонд с диаметром наконечника 2,7 Fr (0,9 мм) и длиной от 650 до 1300 мм использовали для фрагментации камней в верхних отделах мочеточника и почке.

Подготовку больного к ЭИЛТ осуществляли по общим правилам подготовки к эндоскопическим операциям. Дробление проводили под внутривенным наркозом, спинномозговой или перидуральной анестезией. После введения уретеропи-елоскопа или цистоскопа и обнару-

Рисунок 2. Зонды к уролиту

Рисунок 1. Уролит 150

Таблица 2. Характеристика размеров конкрементов у больных, включенных в исследование

|

Размеры конкрементов |

Почка/ ЛМС (I группа, n = 54) |

Мочеточник (II группа, n = 799) |

Мочевой пузырь (III группа, n = 26) |

|||

|

верхняя/3 (n = 164) |

средняя/3 (n = 67) |

нижняя/3 (n = 568) |

Мочеточник, всего (n = 799) |

|||

|

Длина, мм, m ± d |

8,8 ± 6,4*** |

6,5 ± 2,6*** |

6,2 ± 2,5*** |

5,1 ± 2,3*** ⊕ |

5,6 ± 2,5*** ⊕ |

27,8 ± 14,7 |

|

Ширина, мм, m ± δ |

5,6 ± 1,7*** |

7,1 ± 2,6* |

5,3 ± 1,8*** |

4,9 ± 1,8*** ∆ |

5,5 ± 2,2*** |

15,3 ± 6,5 |

|

Размер от 1 до 5 мм, n (%) |

6 (11%) |

87 (53%)** |

46 (69%)*** ⊕⊕ |

341 (60%)*** ⊕ |

474 (59%)*** ⊕ |

0 (0%) |

|

Размер от 5 до 10 мм, n (%) |

38 (70%) |

56 (34%) |

18 (27%) ⊕⊕ |

201 (35%) |

275 (34%) |

3 (12%) |

|

Размер от 10 до 15 мм, n (%) |

6 (11%) |

15 (9%) |

3 (4%) |

26 (5%)* |

44 (6%) |

9 (35%) |

|

Размер > 15 мм, n (%) |

4 (8%) |

6 (4%)*** |

0 (0%)** |

0 (0%)*** |

6 (1%)*** |

14 (53%) |

Примечание: * – p < 0,05, ** – p < 0,01, *** – p < 0,001 – достоверные различия по сравнению с конкрементами мочевого пузыря, ⊕ – p < 0,05,

⊕ ⊕ – p < 0,01 – достоверные различия по сравнению с конкрементами ЛМС, ∆ – p < 0,05 – достоверные различия по сравнению с конкрементами в верхней трети мочеточника

Таблица 3. Показатели ЭИЛТ достаточные для деструкции мочевых камней разной локализации

|

Параметры ЭИЛТ |

Почка/ЛМС (I группа, n = 54) |

Мочеточник (II группа, n = 799) |

Мочевой пузырь (III группа, n = 26) |

|||

|

верхняя/3 (n = 164) |

средняя/3 (n = 67) |

нижняя/3 (n = 568) |

Мочеточник, всего (n = 799) |

|||

|

Энергия в импульсе, Дж |

0,74 ± 0,07 |

0,86 ± 0,06 |

0,78 ± 0,11 |

0,82 ± 0,12 |

0,83 ± 0,1 |

0,9 ± 0,08 |

|

Частота импульсов, Гц |

одиночные, парные 5 Гц |

парные, 5 Гц |

парные, 5 Гц |

парные, 5 Гц |

парные, 5 Гц |

серийные, 3-5 в пачке, 5 Гц |

|

Количество импульсов, необходимых для деструкции конкрементов, n |

60 ± 23* |

61 ± 48* |

42 ± 17* |

29 ± 15** |

35 ± 31** |

136 ± 57 |

Примечание: * – p < 0,05, ** – p < 0,01 – достоверные различия по сравнению с конкрементами мочевого пузыря.

жения камня через рабочий канал эндоскопа к нему подводили зонд литотриптора. В зависимости от вида камня и его размеров на панели управления прибора устанавливали величину энергии в импульсе, частоту и количество импульсов. После установки параметров работы прибора педалью включали режим генерации импульсов и проводили фрагментацию камня. Электроим-пульсную литотрипсию в почке и мочеточнике, как правило, заканчивали установкой мочеточникового катетера или стента индивидуально на 2-14 суток. После ЭИЛТ проводили активное наблюдение за больными в течение 1 месяца.

РЕЗУЛЬТАТЫИ ОБСУЖДЕНИЕ

Размеры конкрементов в I и II группах представлены в таблице 2. В III группе в среднем длина камней составила 27,8 ± 14,7 мм (от 12 до 51 мм). Наибольший максимальный размер имели конкременты мочевого пузыря, наименьший – дистального отдела мочеточника.

Средняя продолжительность операции ЭИЛТ составила 45 ± 38 минут. У 861 больного (98%) ЭИЛТ сопровождалась литоэкстракцией мелких фрагментов камня, в остальных случаях этого не потребовалось, так как камни фрагментировались в мелкодисперсные частицы.

Достоверно более низкая энергия в импульсе требовалась для дробления конкрементов чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) и мочеточника, чем конкрементов мочевого пузыря (таблица 3). Значения энергии в импульсе при ЭИЛТ во всех группах были сопоставимы, однако, количество импульсов, необходимых для деструкции конкрементов мочевого пузыря, было достоверно больше, чем ЧЛС и мочеточника (136 ± 57 против 60 ± 23 в ЧЛС, p < 0,05 и 136 ± 57 против 35 ± 31 в мочеточнике, p < 0,01), причем в мочеточнике применяли только одиночные либо парные импульсы, а в мочевом пузыре – серийные. Большое количество импульсов при ЭИЛТ и высокая кратность их повторения в III группе были обусловлены, прежде всего, более крупными размерами конкрементов мочевого пузыря (таблицы 2, 3).

Суммарная эффективность контактного электроимпульсного дробления конкрементов у больных МКБ составила 96%, при этом полная деструкция конкремента была достигнута во время первой ЭИЛТ в 92,5% случаев, во время повторной ЭИЛТ еще в 3,5% случаях, и только в 4% случаев дробление было частичным. Выполнение ЭИЛТ оказалось технически возможным у всех больных с камнями почек, ЛМС, мочеточника и мочевого пузыря, причем полная деструкция конкрементов при их расположении в ЧЛС была получена в 96% случаев, при конкрементах ЛМС – в 100% случаев, верхней трети мочеточника – в 91% и средней трети – в 100% случаев. Неудавшиеся попытки ЭИЛТ мы связываем с особым строением камня, придающим ему высокую плотность, а не с локализацией камня. Поэтому более низкий процент эффективности ЭИЛТ камней в верхней трети мочеточника по сравнению с ЛМС и средней третью считаем случайным. При дроблении камней в почечных чашечках s

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ УРОЛОГИЯ №4 2011 конструкция гибкого пиелоскопа не позволяет использовать электроды большего диаметра и, соответственно, применения более высокой энергии для воздействия на камень.

По данным ранее опубликованных исследований частота разрушения камней мочеточника с помощью различных методов КЛТ (ПНЛТ, ЭГЛ, ЛазЛТ) и ДЛТ была ниже, чем мы получили при ЭИЛТ [10-14]. Это позволило нам расценить ЭИЛТ как высокоэффективный метод лечения проксимальных конкрементов мочеточника, близкий по эффективности к ЛазЛТ (эффективность ЛазЛТ, по данным разных авторов, равна 88-97%) [5, 15, 16].

Частота деструкции дистальных камней мочеточника при ЭИЛТ составила 95%. Это сопоставимо с суммарной эффективностью всех методов КЛТ при камнях подобной локализации и значительно превзошла эффективность ДЛТ (78%) [17]. Приведенные данные позволяют считать ЭИЛТ методом, не уступающим по эффективности другим методам КЛТ при лечении дистальных камней мочеточника. Подобное утверждение применимо и для конкрементов мочевого пузыря, которые были разрушены нами с помощью ЭИЛТ в 100% случаев.

Продемонстрировав идентичную эффективность ЭИЛТ и ЛазЛТ, мы решили сравнить количество импульсов, необходимое для деструкции конкремента при обоих способах лечения и, соответственно, продолжительность операции и наркоза, пользуясь собственными данными и результатами недавно опубликованных исследований, посвященных ЛазЛТ. По данным Lam J.S. et al. [18], выполнивших ЛазЛТ у 106 больных с разной локализацией конкремента в мочевых путях, у 20% камень разрушался после нанесения 200-500 импульсов, у 75% – 500-1500 импульсов, а у 5% больных – > 3000 импульсов [18]. В нашем исследовании для деструкции камней почки и ЛМС в среднем было достаточно 60±23 импульсов, верхней, средней и нижней трети мочеточника – 61 ± 48, 42 ± 17 и 29 ± 15 импульсов соответственно, мочевого пузыря – 136 ± 57 импульсов.

Однако клиническая эффективность нового метода не имеет самостоятельного значения без оценки его клинической безопасности. При выполнении ЭИЛТ у 68 (8%) больных с камнями почек, ЛМС и мочеточника отмечены интраоперационные осложнения и нежелательные явления ретроградной уретеро-скопии: перфорация мочеточника наблюдалась у 23 (2,7%) больных, миграция конкремента или его отломков в почку – у 45 (5,3%) больных.

Перфорация мочеточника в нашем исследовании произошла у 5 больных в верхней трети мочеточника и у 18 – в нижней трети. Следует отметить, что все эти пациенты имели осложненное течение МКБ (уретерит) за счет длительного нахождения камня в мочеточнике до ЭИЛТ (6-9 суток) и относительно большими размерами камней (более 8 мм), что потребовало длительного дробления и манипулирования ригидным уретероскопом в зоне отечной, рыхлой стенки мочеточника, что и привело к ее перфорации. Девяти больным из-за перфорации мочеточника прервали начатое эндоскопическое вмешательство: шести больным выполнили открытую операцию – уретеролитотомию, и еще трем установили стент с последующей повторной успешной ЭИЛТ, остальным пациентам успешно продолжили КЛТ. На частоту перфораций мочеточника мог повлиять и небольшой опыт применения нами ЭИЛТ на начальном этапе работы, поскольку у последних 200 больных, включенных в исследование, случаев перфорации мочеточника не было. Кроме того, мы расцениваем перфорацию мочеточника не как осложнение непосредственно ЭИЛТ, а как осложнение уретеро-скопии, так как перфорация в большинстве случаев была связана не с электрическим, а с механическим воздействием зонда на измененную стенку мочеточника.

В 45 случаях (5,3%) произошла миграция конкремента в почку. Миграция конкремента была более характерна для больных с высоким расположением конкремента: в ЛМС – 5 пациентов, в верхней трети мочеточника – 19 пациентов, средняя треть – 9 пациентов и нижняя треть – 12 пациентов. У 29 больных, с мигрировавшим конкрементом, операция была завершена, и проведено динамическое наблюдение за течением заболевания. Оставшимся 16 пациентам жесткий уре-теропиелоскоп заменяли на гибкий, вводили его в ЧЛС и в лоханке или в чашечке проводили контактную ЭИЛТ. Анализируя случаи миграции камней в почку при попытке проведения ЭИЛТ, мы выявили, что в ряде случаев камни мигрировали в почку еще до воздействия на них электрического импульса. В связи с этим подобные случаи следует рассматривать не как осложнения ЭИЛТ, а как нежелательные явления ретроградной уретероскопии.

В нашем исследовании в первый день после проведения ЭИЛТ у 140 больных (16%) зарегистрированы эпизоды макрогематурии, которые купировались самопроизвольно без назначения гемостатической терапии в течение нескольких часов у всех больных. Мы расцениваем данное явление не столько как осложнение ЭИЛТ, а в большей степени как следствие эндоскопической манипуляции.

Интраоперационных осложнений в третьей группе пациентов не было.

В раннем послеоперационном периоде возникли следующие осложнения: у пациентов I и II групп рецидив почечной колики – 88 случаев (10,3%). Всего во всех группах: острый пиелонефрит наблюдался у 12 больных (1,4%), обострение хронического пиелонефрита у 47 больных (5,3%), обострение хронического цистита у 12 больных (1,4%) (II группа – 8 случаев, III группа – 4

случая), острая задержка мочи у 6 больных (0,7%) (II группа – 4 случая, III группа – 2 случая). На наш взгляд, данные осложнения явились также результатом проведения эндоскопической манипуляции, а не ЭИЛТ.

Самостоятельное отхождение мелких фрагментов конкрементов в послеоперационном периоде зафиксировано у 194 больных (22%). В 126 случаях отхождение фрагментов происходило спонтанно и не требовало дополнительных вмешательств. В 68 случаях (7,7% от всех больных) выход фрагментов провоцировал рецидив почечной колики и потребовал вмешательства: уре-тероскопии с литоэкстракцией в 41 случае (4,7%) либо повторной ЭИЛТ фрагментов конкрементов в 27 случаях (3%) с последующим стентированием мочеточника. Достоверных различий по частоте рецидива колики в послеоперационном периоде между I и II группами не выявлено.

Острый пиелонефрит в раннем послеоперационном периоде развился у 12 пациентов (1,4%), что потребовало в 9 случаях консервативного лечения, а в трех других случаях, в связи с образованием карбун- кулов почки, срочного открытого оперативного вмешательства. Мы считаем, что развитие острого пиелонефрита и карбункулов почки у данной категории больных напрямую не связано с выполнением ЭИЛТ. Скорее всего, острый пиелонефрит произошел в результате эндоскопического исследования с созданием в лоханке повышенного давления и, как результат, возникновение пиеловенозного рефлюкса. Карбункулы же почки развивались до выполнения ЭИЛТ.

Ранним послеоперационным осложнением в III группе было обострение хронического цистита (4 случая – 15%), обусловленного как самой эндоскопической манипуляцией, так и длительным воздействием на камень и неизбежным травмированием при этом слизистой пузыря, что случается при любой цистолитотрипсии.

У 1 (3,8%) больного III группы возникла острая задержка мочи из-за вклинивания крупного фрагмента камня в шейку мочевого пузыря. Это потребовало повторной уретроскопии и ЭИЛТ фрагмента камня. Еще у 1 больного (3,8%) III группы возникла острая задержка мочи из-за обострения хронического простатита в сочетании с доброкачественной гиперплазией простаты, что потребовало назначения антибактериальных средств и α1-адреноблокаторов.

Отдаленных послеоперационных осложнений в течение года наблюдения не отмечено.

Средняя продолжительность нахождения больного в стационаре в группах составила от 7,8 ± 4,6 (I группа) до 5,0 ± 3,2 (III группа) дней, что значительно меньше, чем после проведения открытой литотомии [12, 19]. Доля больных МКБ, выписанных из стационара на 3 сутки после ЭИЛТ составила 46%, на 5 сутки – еще 30% больных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список литературы Ретроградная контактная электроимпульсная литотрипсия

- Аполихин О.И., Сивков А.В., Бешлиев Д.А., Солнцева Т.В., Комарова В.А., Зайцевская Е.В. Анализ урологической заболеваемости в Российской Федерации в 2002-1009 годах по данным официальной статистики//Экспериментальная и клиническая урология. 2011. № 1. С. 4-10.

- Тиктинский О.Л., Александров В.П. Мочекаменная болезнь. Питер. 2000. С. 21-24.

- Мартов А.Г., Сафаров Р.М., Гущин Б.Л., Кудрявцев Ю.В. Сравнительная характеристика эффективности и безопасности применения различных типов контактных литотриптеров//Пленум правления Российского общества урологов, Саратов, 15-17 сентября 1998 г. Москва, 1998. С. 312-313.

- Pearle M.S., Pierce H.L., Miller G.L., Summa J.A., Mutz J.M., Petty B.A., Roehrborn C.G., Kryger J.V., Nakada S.Y. Optimal method of urgent decompression of the collecting system for obstruction and infection due to ureteral calculi//J Urol. 1998. Vol.160, № 4. P. 1260-1264.

- Devarajan R., Ashraf M., Beck R.O., Lemberger R.J., Taylor M.C. Holmium:YAG lasertripsy for ureteric calculi. An experience of 300 procedures//Br J Urol. 1998. Vol. 82, № 3. P. 342-347.

- Yang S.S., Hong J.S. Electrohydraulic lithotripsy of upper ureteral calculi with semirigid ureteroscope//J Endourol. 1996. Vol. 10, № 1. P. 27-30.

- Grasso M., Bagley D. Small diameter, actively deflectable, flexible ureteropyelos-copy//J Urol. 1998. Vol. 160, № 5. P. 1648-1654.

- Мартов А.Г., Гущин Б.Л., Аль-Мусави Ш.И., Таршев И.Н., Серебряный С.А., Писенок А.А. Опыт клинического применения полужестких миниуретерореноскопов в диагностике и лечении мочекаменной болезни//Урология. 2003. № 6. C. 48-52.

- Marks A.J., Teichman J.M. Lasers in clinical urology: state of the art and new horizons//World J Urol. 2007. Vol. 25, № 3. P. 227-233.

- Bierkens A.F., Hendrikx A.J., De La Rosette J.J., Stultiens G.N., Beerlage H.P., Arends A.J., Debruyne EM. Treatment of mid and lower ureteric calculi: extracorporeal shock-wave lithotripsy vs laser ureteroscopy. A comparison of costs, morbidity, and effectiveness//Br J Urol. 1998. Vol. 81, № 1. P. 31-35.

- Santa-Cruz R.W., Leveillee R.J., Krongrad A. Ex vivo comparison of four litho-tripters commonly used in the ureter: what does it take to perforate?//J. Endourol. 1998. Vol. 12, № 5. P. 417-422.

- Eden C.G., Mark I.R., Gupta R.R., Eastman J., Shrotri N.C., Tiptaft R.C. Intracorpo-real or extracorporeal lithotripsy for distal ureteral calculi? Effect of stone size and multiplicity on success rate.//J Endourol. 1998. Vol. 12, № 4. P. 307-312.

- Jung P., Wolff J.M., Mattelaer P., Jakse G. Role of lasertripsy in the management of ureteral calculi: experience with alexandrite laser system in 232 patients//J. Endourol. 1996. Vol. 10, № 4. P. 345-348.

- Руденко В.И. Мочекаменная болезнь. Актуальные вопросы диагностики и выбора лечения: Автореф. дис. д. м. н. М, 2004. -28 с.

- Sofer M., Watterson J.D., Wollin T.A., Nott L., Razvi H., Denstedt J.D. Holmium: YAG laser lithotripsy for upper urinary tract calculi in 598 patients//J Urol. 2002. Vol. 167, № 1. P. 31-34.

- Watterson J.D., Girvan A.R., Beiko D.T., Nott L., Wollin T.A., Razvi H., Denstedt J.D. Ureteroscopy and Holmium: YAG laser lithotripsy: an emerging definitive management strategy for symptomatic ureteral calculi in pregnancy//Urology. 2002. Vol. 60, № 3. P. 383-387.

- Lalak N.J., Moussa S.A., Smith G., Tolley D.A. The Dornier compact delta lithotripter: the first

- ureteral calculi//J Endourol. 2002. Vol. 16, № 9. P. 645-648.

- Lam J.S., Greene T.D., Gupta M. Treatment of proximal ureteral calculi: holmium: YAG laser lithotripsy versus extracorporeal shock wave lithotripsy//J Urol. 2002. Vol. 167, № 5. P. 1972-1976.