Результаты, итоги и уроки PISA-2018: от начальной школы к «LIFE LONG LEARNING»

Автор: С.С. Пичугин

Журнал: Учебный год.

Рубрика: Начальное общее образование

Статья в выпуске: 4 (62), 2020 года.

Бесплатный доступ

Представлен краткий анализ результатов международного исследования PISA-2018. Рассмотрены вопросы формирования и развития функциональной грамотности младших школьников. Актуализируется система маркеров формирования и развития умения детей младшего школьного возраста учиться на протяжении всей жизни.

Функциональная грамотность, результаты PISA-2018, умение учиться, пожизненное обучение, учебное сотрудничество.

Короткий адрес: https://sciup.org/14120775

IDR: 14120775

Текст статьи Результаты, итоги и уроки PISA-2018: от начальной школы к «LIFE LONG LEARNING»

По данным доклада «Global Human Capital» [8], Россия занимает уверенное четвертое место в мире по объему человеческого капитала (охват населения разными уровнями формального образования), но при этом лишь сорок второе место по параметрам реального использования навыков в трудовой деятельности и восемьдесят девятое место в мире по доступности квалифицированных работников. Другими словами, отечественная система образования формирует огромный человеческий потенциал, который, по-прежнему, не оказывает серьезного влияния на успешное развитие экономических и социальных процессов.

Для качественного прорыва – ускорения экономического роста нашей страны – требуется смена образовательной парадигмы, в частности, парадигмы начального общего образования. Нынешняя начальная школа обязана уйти в прошлое. Ведь она формирует у обучающихся знания не всегда высокого «качества», умения, не всегда отвечающие требованиям времени, и навыки, чаще ориентированные на прошлое, а не на будущее.

Ее сменить должна современная начальная школа – лаборатория для исследования мира взрослых, которая станет краудсорсинг-площад-кой, где разные поколения объединяются, чтобы договориться о том, что необходимо сделать сегодня, чтобы стать успешными завтра. Особое звучание в этой связи приобретает цель вхождения России в десятку лучших стран по качеству общего образования к 2024 году, сформулированная в указе Президента РФ В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [7].

В декабре 2019 года эксперты Международной лаборатории анализа образовательной политики представили в Париже данные по итогам исследования PISA-2018 (Programme for International Student Assessment), в котором приняли участие около 600 тысяч 15-летних обучающихся из 79 стран мира, в том числе, 7 608 обучающихся из России.

С одной стороны, PISA – это исследование по всем видам функциональной грамотности – читательской, естественнонаучной и математической. Оно позволяет дать качественную оценку сформированности ключевых компетенций 15-летних обучающихся в решении глобальных задач современного общества и государства.

С другой стороны, PISA – это своеобразный индикатор инвестиционной привлекательности страны. Независимое исследование позволяет оценить, насколько качество человеческого капитала в стране отвечает серьезным вызовам, порождаемым уровнем современного научнотехнического прогресса.

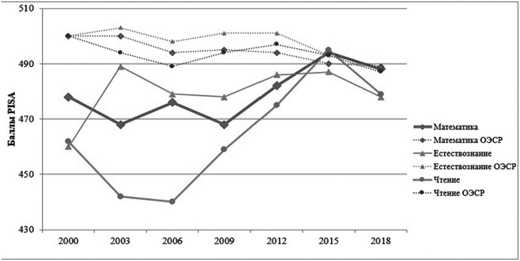

Обратимся к материалам отчета на сайте , опубликованного ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» [1]. Он демонстрирует результаты нашей страны в сравнении со странами Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) (рис. 1).

Рис. 1. Результаты исследования PISA в 2018 году (сплошная линия – Россия, пунктирная линия – страны ОЭСР)

Видно, что средний балл российских обучающихся по читательской грамотности, которая являлась основной областью оценивания в цикле исследования PISA-2018, составил 479 баллов. Это принесло нашей стране 31-е место (для сравнения в 2015 году было 495 баллов, что соответствовало 26-му месту).

Более 78% обучающихся из России достигли и превысили пороговый (2-ой по шкале PISA) уровень читательской грамотности. Но на 6% (с 16% в 2015 году до 22% в 2018-м) увеличилось количество обучающихся, не достигших порогового уровня читательской грамотности. Это произошло за счет уменьшения количества обучающихся со средним уровнем читательской грамотности. Таким образом, каждый пятый подросток 15-ти лет в России не способен извлечь простую информацию из прочитанного текста, т.е. функционально безграмотен в области читательской грамотности. При этом число обучающихся, достигших наивысших уровней читательской грамотности, составило 6% по всем видам проверяемых умений. Это на 1% меньше по сравнению с предыдущим циклом исследования.

Средний балл по математической грамотности – 488 баллов, что соответствует 30-му месту (в 2015 году: 494 балла и 23–25 место). На 2,7% (с 19% в 2015 году до 21,7% в 2018 году) увеличилась доля тех, кто получил результаты ниже порого- вого уровня (2-го по шкале PISA). Соответственно, произошло снижение доли высокоуровневых результатов на 0,7% (уровни 4–5).

В соответствии с международной шкалой уровней математической грамотности 78,4% российских 15-летних обучающихся продемонстрировали готовность адекватно применять математические знания и умения. Они достигли порогового (2-го) уровня или превысили его. Из них 8,1% обладают высоким уровнем (уровни 5–6) математической грамотности. Они могут осмыслить, обобщить и использовать информацию, полученную ими на основе исследования сложных проблемных ситуаций и их моделирования. Они могут использовать информацию из разных источников, представленную в различной форме.

Средний балл по естественнонаучной грамотности составил 478 баллов, и это 33-е место. В 2015 году было 487 баллов и 32-е место. В 2018 году 78,8% российских 15-летних обучающихся достигли и превысили пороговый (2-ой по шкале PISA) уровень естественнонаучной грамотности. Однако на 2,7% (с 18,1% в 2015 году до 20,8% в 2018 году) увеличилась доля обучающихся, которым не покорился пороговый уровень естественнонаучной грамотности.

На 0,3% увеличилось количество обучающихся, не достигших первого уровня естественнонаучной грамотности, но почти на 3% больше стало обучающихся первого уровня. Число обучающихся, достигших наивысших уровней естественнонаучной грамотности, составило 3,1%, что на 0,6% меньше, чем в предыдущем цикле исследования.

В распределении 15-летних обучающихся по уровням естественнонаучной грамотности по сравнению с 2015 годом несколько увеличилось с 18% до 21%, вернувшись к типичным для предыдущих циклов показателям, число обучающихся, не достигших порогового значения естественнонаучной грамотности (2-го уровня по шкале PISA). При достижении данного уровня обучающиеся демонстрируют сформирован-ность естественнонаучных компетенций, позволяющих им принимать участие в различных жизненных ситуациях, связанных с естествознанием и технологиями.

Таким образом, сопоставляя грамотность российских 15-летних обучающихся со средними показателями их сверстников в странах ОЭСР и в десятке стран с наилучшими результатами, есть основания говорить о снижении (или стагнации роста) результатов PISA-2018 по сравнению с исследованием PISA-2015 по всем направлениям (табл. 1).

Таблица 1.

Сравнительные данные стран-участниц PISA-2018 по читательской, математической, естественнонаучной грамотности

|

Страны |

Читательская грамотность |

Математическая грамотность |

Естественнонаучная грамотность |

|

Россия |

479 |

488 |

478 |

|

Все страны ОЭСР |

487 |

489 |

489 |

|

Десятка стран с лучшими результатами |

526 |

541 |

534 |

В общем списке стран-участниц сопоставительного исследования качества школьного образования, которое производилось по среднему арифметическому значению трех показателей грамотности (читательская, математическая и естественнонаучная), Россия опустилась в мировом рейтинге на две строчки – с 28-го на 30-е место. Все страны, опережавшие Россию в 2015 году, по-прежнему опережают ее и в 2018-м. Впереди оказались Чехия, США и Латвия, которые уступали России по итогам предыдущего исследования.

В этой связи создается ощущение, что мы учим детей многому, но, возможно, не тому, что требуется для их продуктивной деятельности и для успешного развития функциональной грамотности. Получается, что школа, начиная с уровня начального общего образования, систематизирует знания, формирует навыки и ценностные установки, но этого оказывается недостаточно для качественной трансформации в универсальные учебные действия и компетенции.

Это, с нашей точки зрения, является одной из потенциальных причин неуспеха 15-летних обучающихся, который они продемонстрировали в PISA-2018 по читательской, математической, естественнонаучной грамотности. Хотя по результатам международного исследования качества чтения и понимания текста PIRLS-2016 (Progress in International Reading Literacy Study) российские выпускники начальных классов и показали 1-е место в мире, это, увы, не становится залогом и абсолютной гарантией такого же высокого результата по читательской грамотности.

Именно поэтому начальное общее образование требует серьезных и безотлагательных преобразований. Они должны быть нацелены на самое важное – на формирование у обучающихся умения учиться и адаптироваться к любым условиям, изменениям в жизни.

Образование сегодня, по мнению А.Г. Асмолова [3], является не столько ретранслятором знаний и навыков, сколько производством смыслов и мотивов. Ключевым отличием современной системы образования становится его гибкость, т.е. возможность пройти любую образовательную траекторию в любом возрасте.

Большинство исследователей сходятся во мнении о том, что основным вызовом ближайшего будущего станет умение реализовать себя в заранее неизвестных условиях и обстоятельствах, умение не занять чье-то освободившееся место, а создать свое собственное. Самыми ценными в будущем станут те, кто, обладая навыками системного мышления, сами смогут придумывать себе профессию.

Все это требует способностей к самореализации, самоопределению, построению индивидуальной, гибкой траектории – стремлению к «пожизненному обучению» (life long learning). При формировании и развитии у детей младшего школьного возраста умения учиться на протяжении всей жизни, учителю начальных классов следует опираться на систему маркеров [2]: самоопределение и целеполагание, работа с информацией, управление временем и собой, коммуникация и коллаборация.

-

1. Самоопределение и целеполагание. Задача учителя – не упускать любую возможность мотивировать и провоцировать ребенка на самостоятельный поиск, анализ, интерпретацию информации, используя для этого учебные активности (дискуссии, творческие, поисково-исследовательские задания, проектные задачи). Это позволяет усвоить практическую ценность изучаемого материала, формируют у младшего школьника целостную картину мира. За ширмой изучения новой темы урока важно прислушиваться к интересам самого ребенка, поддерживать его искренний познавательный интерес и детское любопытство.

-

2. Работа с информацией. Задача учителя – умело сместить акцент с простого запоминания информации в сторону ее понимания и самостоятельного осмысления. На фоне непрерывно нарастающего объема информации необходимо научить младших школьников не изолироваться, а критически относиться к ней, отсекая все лишнее. С этой целью стоит использовать кейсы дивергентных вопросов, заданий и исследова-

- ний. Эффективнее работать с информацией младшим школьникам позволит потенциал творческих работ. Активное использование инструментов «Mind maps» (интеллект-карты) и «Scribing» (наглядная визуализация) даст возможность научить обучающихся фиксации и распознаванию информации, представленной в разных формах.

-

3. Управление временем и собой. Задача учителя – на примере работы с учебными заданиями ежедневно оттачивать самоорганизацию труда младшего школьника. Для этого можно предложить обучающимся индивидуально распорядиться своим собственным временем на уроке: определить, сколько минут потребуется на анализ, выполнение, рефлексию и оценку задания. А при работе с заданиями в групповой форме, в классе может быть использован «Еdu Scrum» (метод управления проектами), при котором ответственность за выполнение объема работы полностью ложится на обучающихся.

-

4. Коммуникация и коллаборация. Задача учителя – сформировать и максимально развивать умение договариваться, находить общий язык с разными людьми. Это важнейший Soft-skills, без которого обойтись в современном мире невозможно. В этой связи групповые поисковоисследовательские задачи, творческие задания, проектные сессии на уроках и внеурочных занятиях становятся надежным способом побудить младших школьников к сотрудничеству, взаимообмену информацией. Системно организованная работа учителя начальных классов в этом вопросе позволит мотивировать детей младшего школьного возраста добывать информацию, проявлять интерес и инициативу, активно общаться друг с другом. Важно поддерживать и поощрять в обучающихся дух сотрудничества, а также развивать у них умение включаться в новые типы активности.

Начальное общее образование призвано укреплять ответственность и инициативность. Соглашаясь с мнением В.В. Рубцова [6], отметим, что именно в условиях учебного сотрудничества поиск решения поставленной задачи актуализируется, становится для младшего школьника значимым и приобретает личностный смысл. Только в формах совместной деятельности детей младшего школьного возраста между собой и вместе с взрослыми содержание образования начинает оживать и перестает быть неинтересным.

Истинное мастерство учителя начальных классов сегодня заключается в умении проектировать вариативные сценарии взаимодействия младших школьников и в желании реализовывать модели совместного продвижения в открытии нового и неизвестного.