Результаты лечения больных с диагностированными регионарными метастазами дифференцированного рака щитовидной железы

Автор: Авилов О.Н., Солодкий В.А., Каприн А.Д., Иванов С.А., Фомин Д.К., Боженко В.К., Севрюков Ф.Е., Крылов В.В., Джикия Е.Л., Блантер Ю.А., Измайлов Т.Р.

Журнал: Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России @vestnik-rncrr

Рубрика: Онкология

Статья в выпуске: 2 т.18, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. У ряда больных с раком щитовидной железы (РЩЖ) развивается йодрезистентность регионарных метастазов, что существенно ухудшает прогноз. В связи с противоречивым отношением к выполнению профилактических лимфодиссекций и намечающейся тенденцией к увеличению числа органосохраняющих операций нами проведена работа для поиска путей дооперационной диагностики радиойодрезистентности. 2 Материалы и методы. Группу пациентов составили 67 оперированных по поводу РЩЖ больных, у которых были выявлены метастатические лимфоузлы. Всем пациентам была выполнена радиойодтерапия (РЙТ) (61 пациент, 90,0%) или диагностическая сцинтиграфия всего тела (6 пациентов, 9,0%), что позволило выделить йод-позитивную (n=32) и йод- негативную (n=35) подгруппы. После удаления метастатических лимфоузлов и получения морфологического материала был проведен анализ экспрессии генов TERT, TG, SLC5, KRТ19, KRТ5, ERBB2, а также 2-х референсных генов GUSB и B2M и анализ статуса гена BRAF (поиск мутации V600E). Результаты. При проведении исследования экспрессии панели генов (8 генов) в удаленных метастатических лимфоузлах пациентов, относящихся к йод-негативной и йод-позитивной группам, выявлены различия средних значений экспрессии гена SLC5 (NIS), частоты встречаемости гена BRAF дикого типа и соотношения частот мутантного (V600E) и немутантного аллелей гена BRAF (р=0,05; р=0,013 и р=0,034).Предложена модель, состоящая из 5 показателей: уровень экспрессии генов SLC5, KRT5, ERBB2, немутантный статус гена BRAF, отношение числа мутантных (V600E) / немутантных аллелей гена BRAF, которая позволяет предсказать вероятность накопления или ненакопления лимфоузлами РФП в 85,7% случаев, при этом йодрезистентость - в 90,9% случаев, а накопление 131I в лимфоузлах -в 75,0% случаев. Заключение. Показатели уровня экспрессии генов SLC5, KRT5, ERBB2, немутантный статус гена BRAF, отношение числа мутантных (V600E) / немутантных аллелей гена BRAF в биопсийном (пункционном) материале позволяет предположить наличие йодрезистентности вметастатическом лимфоузле и cформировать показания к максимально возможному объему лимфодиссекции. Возможность такого прогноза по результатам исследования первичной опухоли требует дальнейшего уточнения.

Рак щитовидной железы, йод-позитивные и йод-негативные лимфоузлы, экспрессия геновslc5, мутации v600eгена braf, прогностическая модель

Короткий адрес: https://sciup.org/149132060

IDR: 149132060

Текст научной статьи Результаты лечения больных с диагностированными регионарными метастазами дифференцированного рака щитовидной железы

С 2005 по 2015гг. в Российской Федерации количество больных с впервые установленным диагнозом ракащитовидной железы (РЩЖ) выросло в 1,5 раза с 1168 до 1750 в год [2]. За 30 лет в мире отмечается неуклонный рост заболеваемости, при этом, благодаря улучшению лабораторной диагностики и совершенствованию методов верификации онкологического процесса, повышается выявляемостьданной патологии [8]. Стоит подчеркнуть, что высокодифференцированный РЩЖ (фолликулярный и папиллярный морфологические формы) (ВДРЩЖ) составляет до 90-95% от всех типов злокачественных опухолей щитовидной железы [3]. Радиойодтерапия (РЙТ) играет ключевую роль в случаях распространенного РЩЖ и при потенциально высоком риске рецидива [6]. Благоприятными факторами при РЙТ является молодой возраст и небольшие размеры метастазов [5]. У ряда больных с РЩЖ развивается йодрезистентность, которая существенно ухудшает прогноз –5летняя болезнь-специфическая выживаемость пациентов с радиойодрезистентностью составляет 66% [3, 7], а 10-летняя выживаемость не превышает 10% [5, 9]. В связи с противоречивым отношением к выполнению профилактических лимфодиссекций и намечающейся тенденцией к увеличению числа органосохраняющих операций нами проведена работа для поиска путей дооперационной диагностики радиойодрезистентности.

Материалы и методы

В группу исследования было включено67больных РЩЖ, у которых по результатам контрольнойпосттерапевтическойсцинтиграфии, УЗИ шеи, а также по показателям биохимических маркеров (тиреоглобулин (ТГ), анититела к тиреоглобулину(АТ к ТГ)) были выявлены признаки регионарного метастазирования. Им было проведено повторное хирургическое лечение.

Женщин оказалось больше (n=42, 63%), чем мужчин (n=25,37%). Средний возраст составил 51,9 ± 14,06 лет и варьировал от 22 до 72 лет. Объем первичного оперативного вмешательства, согласно представленной медицинской документации у пациентов данной группы приведен в таблице 1.

Таблица 1. Распределение 67 пациентов с дифференцированным раком щитовидной железы по объему хирургического вмешательства

|

Объем оперативного вмешательства |

Частота |

Процент |

Валидный процент |

Накопленный процент |

|

Тиреоидэктомия |

5 |

7,5 |

7,5 |

7,5 |

|

Тиреоидэктомия с лимфаденэктомией |

30 |

44,8 |

44,8 |

52,3 |

|

Повторные операции |

32 |

47,7 |

47,7 |

100,0 |

|

Итого |

67 |

100,0 |

100,0 |

- |

Как видно из представленных данных, пациентам с дифференцированным раком щитовидной железы (ДРЩЖ) до момента обращения в РНЦРР и «НМИЦ радиологии» в 47,7% случаев были выполненымногократные хирургические вмешательства, включающее в себя удаление ткани щитовидной железы в сочетании с различными видами лимфодиссекции. У 4 пациентов проведено двухэтапное хирургическое лечение - на первом этапе выполненагемитиреоидэктомия, по данным гистологического исследования подтвержден РЩЖ. На втором этапе им выполнена завершающая тиреоидэктомия с центральной лимфодиссекцией (ТЭ с ЦЛД).

После хирургического лечения всем пациентам было проведено плановое гистологическое исследование: у 61 пациента (91,0%) выявлен папиллярный рак ЩЖ и у 6 пациентов (9,0%) обнаружен фолликулярный вариант РЩЖ.У всех 67 пациентов, в том числе по данным совмещенной однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и рентгеновской компьютерной томографии (ОФЭКТ-КТ), было отмечено поражение лимфатических узлов шеи, что является признаком регионарного метастазирования и требуетдальнейшего лечения.

Интервал от первого хирургического лечения до второго варьировал в пределах от 1 месяца до 5 лет. В среднем повторное хирургическое лечение проводилось через 9,36 ± 15,11месяцев. У 47 пациентов (70,1%) повторное оперативное лечение осуществлялось в срок до 12 месяцев. У 20 больных (29,9%) повторное хирургическое лечение было выполнено более чем через год после первой операции. Двум пациентам через 5 лет после оперативного лечения было проведено повторное хирургическое вмешательство.

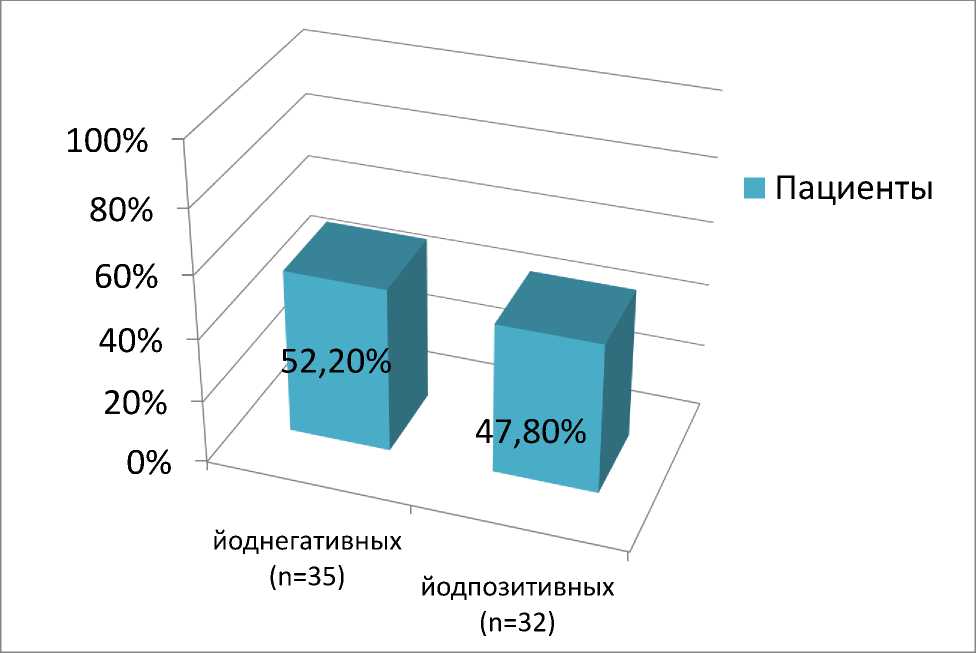

РЙТ была выполнена 61 пациенту (90,0%), 6 пациентам (9,0%) осуществлялась диагностическая сцинтиграфия всего тела (СВТ). У 32 (47,8%) пациентов по данным посттерапевтическойсцинтиграфии и СВТ было выявлено накопление радиофармпрепарата (РФП) вне ложа щитовидной железы, что по данным ОФЭКТ-КТ соответствовало накоплению в различных лимфатических узлах. У 35 (52,2%) больных обнаружено увеличение лимфоузлов (ЛУ) по данным ОФЭКТ-КТ без накопления I.

Всем пациентам после выявления регионарных метастазов проведено хирургическое лечение. Объем хирургического вмешательства определялся характером метастазирования и проведенным ранее хирургическим лечением. Трем больным двусторонние операции

(футлярно-фасциальная шейнаялимфаденэктомия (ФФШЛАЭ)) проведены в два этапа, четырем – выполнены одномоментно. Количествоудаленныхпри повторном хирургическом лечении лимфоузлов составило от 4-х до 63-х (в среднем 30,59). По данным постоперационного планового гистологического исследования метастатическое поражение выявлено в 1-м – 34-х лимфоузлах (в среднем 11,67).В исследовании проводилась оценка наибольшего диаметра удаленных метастатических лимфоузлов. Средний диаметр составил 16,65мм (от 3мм до 45мм).При детальном анализе патоморфологического послеоперационного материала у 26 пациентов (38,8%) выявленопрорастание капсулы лимфоузла или тотальное замещение лимфоузла опухолевыми массами, а у 41пациента (61,2%) капсула лимфоузла не была поражена.

После получения морфологического материала проводилось определение уровня экспрессии генов и статуса гена гена BRAF (дикий тип / мутация V600E) в метастатических лимфоузлах. Процедура от момента получения образца ткани до получения результатов полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией состояла из трех этапов: выделение мРНК из образца ткани, проведение обратной транскрипции, РВ-ПЦР (ПЦР в «реальном времени» или количественная ПЦР).Определение мутации V600E в гене BRAF проводилась методом цифровой капельной ПЦР (ddPCR). Учет результатов выполнялся в программе «QuantaSelf 16». Средние значения данных переносились из таблицы программы «QuantaSelf 16» в таблицу Excel для дальнейшей статистической обработки.

Результаты и обсуждение

В работе исследовалась экспрессия 8 генов:ингибитораапоптоза TERT , тиреоглобулина TG , натрий-йодногосимпортераNIS SLC5 , кератина 19 KRТ19 , кератина 5 KRТ5 , онкогена ERBB2 , а также 2-х референсных генов GUSB и B2M .

Распределение средних значений экспрессии генов и частоты встречаемости мутации гена BRAF V600E в метастатических лимфоузлах представлено в таблице 2.

Таблица 2. Средние значения экспрессии генов и частоты встречаемости мутации гена BRAF V600E в метастатических лимфоузлах

|

Гены |

Среднее |

Средне кв. отклонение |

N |

|

TG |

7,6500 |

2,66716 |

67 |

|

SLC5 (NIS) |

4,1936 |

5,69500 |

67 |

|

KRT19 |

7,3784 |

3,22851 |

67 |

|

KRT5 |

7,6623 |

9,72643 |

67 |

|

ERBB2 |

3,3917 |

1,10207 |

67 |

|

TERT |

7,3765 |

11,55798 |

67 |

|

BRAF V600E |

25,5529 |

62,34900 |

67 |

|

BRAF дикого типа |

404,0647 |

495,93174 |

67 |

|

BRAF V600E / BRAF дикого типа |

0,0809 |

0,14216 |

67 |

Как видно из данных, приведенных в таблице2, при анализе средних величин распределение среднеквадратичного отклонения оказалось неравнозначным. При наличии вметастатических лимфоузлах аллелей гена BRAF дикого типа и гена BRAF с мутацией V600E среднеквадратичное отклонение было более выражено (495,93 и 62,34).

Оценка статистической значимости (метод Монте-Карло) экспрессии генов, мутантного статуса гена BRAF V600E и клинических данных (количество метастатических лимфоузлов, размер, прорастание капсулы) представлена в таблице 3.

Таблица 3. Статистические результаты(метод Монте-Карло) исследований экспрессии генов, мутантного статуса гена BRAF (V600E) и клинических данных

|

у? |

Os м |

м |

Гм cq cq |

8 ^ cq |

С S н о о cq |

о g |

о Н >• л t: щ н |

<и 2 cd Он |

S я П и |

||||

|

Р (Значимость) |

0,044 |

0,038 |

0,183 |

0,146 |

0,161 |

0,180 |

0,000 |

0,014 |

0,000 |

0,233 |

0,102 |

0,181 |

|

|

99% ДИ |

Нижняя граница |

0,039 |

0,033 |

0,173 |

0,137 |

0,152 |

0,170 |

0,000 |

0,011 |

0,000 |

0,222 |

0,094 |

0,171 |

|

Верхняя граница |

0,050 |

0,043 |

0,193 |

0,155 |

0,171 |

0,190 |

0,001 |

0,017 |

0,000 |

0,244 |

0,109 |

0,191 |

|

Следует отметить, что уровень экспрессии генов TG , SLC5 (NIS), количество мутантных аллелейгена BRAF (V600E),количество аллелей гена BRAF дикого типа и отношение количества мутантных аллелейBRAF V600E к количеству аллелей гена BRAF дикого типа оказались статистически значимыми (р=0,044; р=0,038; р=0,000; р=0,014 и р=0,000, соответственно). При оценке уровня экспрессии генов TERT, KRТ19, KRТ5,ERBB2 , а также данных анализа метастатических лимфоузлов (количество, размер, прорастание капсулы) статистическая значимость не выявлена.

По результатам посттерапевтического ОФЭКТ/КТ и диагностической СВТ пациенты были распределены на две подгруппы – с накоплением РФП в лимфоузлах (йодпозитивные) и без накопления РФП в лимфоузлах (йоднегативные) (рисунок 1).

Рис. 1. Распределение пациентов по данным ОФЭКТ/КТ и диагностической СВТ.

У 32пациентов (47,8%) по данным посттерапевтическойсцинтиграфии и диагностической СВТ выявлено накопление РФП в лимфатических узлах. По данным ОФЭКТ-КТ у 35 (52,2%) больных выявлены метастатические ЛУ без накопления

РФП.Вышеуказанное позволило нам выделить подгруппы с йоднегативными и йодпозитивными регионарными метастазами. В дальнейшем производился сравнительный анализ между выделенными подгруппами. Распределение средних величин в подгруппах представлено в таблице 4.

Таблица 4. Сравнительная оценка средних величин экспрессии генов и частоты встречаемости мутации гена BRAF V600E в йоднегативной и йодпозитивнойподгруппах

|

Гены |

Йоднегативные пациенты |

Йодпозитивные пациенты |

t-value |

p |

|

TG |

7,1801 |

8,4109 |

-1,57928 |

0,120840 |

|

SLC5 (NIS) |

3,4566 |

6,6875 |

-1,95433 |

0,056501 |

|

KRT19 |

7,5610 |

8,4797 |

-0,98742 |

0,328389 |

|

KRT5 |

7,6912 |

11,0078 |

-0,98526 |

0,558728 |

|

ERBB2 |

3,2110 |

3,4469 |

-0,58884 |

0,558728 |

|

TERT |

7,7544 |

6,5453 |

0,33726 |

0,737390 |

|

BRAF V600E/ BRAF дикого типа |

0,1002 |

0,0182 |

2,17674 |

0,034558 |

|

BRAF дикого типа |

300,8206 |

843,7667 |

-2,57955 |

0,013081 |

|

BRAF V600E |

27,5588 |

3,6467 |

1,62490 |

0,110872 |

Исходя из представленных данных, в подгруппах с йоднегативными и йодпозитивными регионарными метастазами выявлены различия по частоте встречаемости гена BRAF дикого типа и соотношению BRAF V600E/ BRAF дикого типа(р=0,013 и р=0,034). При оценкеэкспресии SLC5 (NIS) в исследуемых подгруппах выявлена статистическая значимость (р=0,05).

Частота встречаемости мутаций гена BRAF V600Eв подгруппе с йоднегативными метастазами оказалась выше почти в 8 раз по сравнению с подгруппой йодпозитивных пораженных лимфоузлов (р=0,11). При этом частота встречаемости аллелей BRAF дикого типа составила 300,8 в подгруппе с йоднегативными метастазами, а в подгруппе с йодпозитивными метастазами – 843,7 (р=0,013). При статистическом анализе средних величин экспрессии генов ( TG, TERT, KRТ19, KRТ5,ERBB2 ) между подгруппами сйоднегативными и йодпозитивными метастатическими лимфоузламизначимых различий не выявлено.

При детальном анализе двух независимых выборок (йоднегативных и йодпозитивных метастатических лимфоузлов) нами использовался F-критерий Фишера (таблица 5).

Таблица 5. Тест проверки двух независимых выборок (F-критерий Фишера)

|

F |

р |

р (двухсторонняя) |

95% ДИ |

||

|

Нижняя |

Верхняя |

||||

|

TG |

0,327 |

0,570 |

0,108 |

-2,75480 |

0,28274 |

|

0,101 |

-2,72627 |

0,25421 |

|||

|

SLC5 (NIS) |

5,380 |

0,025 |

0,058 |

-6,33713 |

0,11508 |

|

0,171 |

-7,70660 |

1,48454 |

|||

|

KRT19 |

0,037 |

0,848 |

0,369 |

-2,63824 |

0,99854 |

|

0,393 |

-2,75531 |

1,11560 |

|||

|

KRT5 |

1,276 |

0,264 |

0,422 |

-9,29210 |

3,95387 |

|

0,462 |

-10,01392 |

4,67569 |

|||

|

ERBB2 |

0,559 |

0,458 |

0,510 |

-1,03925 |

0,52307 |

|

0,540 |

-1,11018 |

0,59400 |

|||

|

TERT |

0,374 |

0,543 |

0,650 |

-5,41329 |

8,60152 |

|

0,623 |

-4,91750 |

8,10574 |

|||

|

BRAF V600E |

2,573 |

0,115 |

0,141 |

-7,39440 |

50,27455 |

|

0,045 |

0,47131 |

42,40884 |

|||

|

BRAF дикого типа |

9,744 |

0,003 |

0,009 |

-963,16852 |

-143,50280 |

|

0,073 |

-1165,4554 |

58,78409 |

|||

|

BRAF V600E / BRAF дикого типа |

4,395 |

0,041 |

0,032 |

0,00714 |

0,15382 |

|

0,005 |

0,02554 |

0,13542 |

|||

|

К-во метастатических л/у |

0,883 |

0,352 |

0,384 |

-9,762 |

3,821 |

|

0,450 |

-10,960 |

5,019 |

|||

|

Размер л/у |

9,434 |

0,003 |

0,046 |

-11,027 |

-0,091 |

|

0,104 |

-12,351 |

1,234 |

|||

|

Прорастание капсулы |

1,395 |

0,243 |

0,236 |

-0,472 |

0,119 |

|

0,248 |

-0,483 |

0,130 |

По результатам проведенного сравнения (F-критерий Фишера) выборочных дисперсий двух выделенных подгрупп полученные значения среднихвеличин различались по экспрессии гена SLC5 (NIS) (р=0,025), частоте встречаемости гена BRAF дикого типа (р=0,003), отношению частоты мутантных (V600E) / немутантных аллелей гена BRAF (р=0,041), максимальному размеру лимфоузла (р=0,003). Показатели средних величин экспрессии генов TG, KRT19, KRT5, ERBB2, TERT , числа мутаций BRAF V600E, пораженных лимфоузлов и прорастания капсулы значимо не различались.

На основании проведенного исследования экспрессии генов SLC5 (NIS), KRT5, ERBB2 , наличия/ отсутствиямутаций гена BRAF V600E, отношению частоты мутантных (V600E) / немутантных аллелей гена BRAF в метастатических лимфоузлах предложена прогностическая модель (таблица 6).

Таблица 6. Прогностическая модель выделенных подгрупп (логистическая регрессия)

|

N=67 |

Параметры: числовариантов в модели: 5; кодировка для 2-х групп сравнения: 0 – некопятЙОД, 1 – копят ЙОД WilksLambda: 66100 approx. F (5,43)=4,4106p<0,0025 |

|||||

|

Wilks Lambda |

Partial Lambda |

F- remove (1,43) |

p-value |

Toler. |

1-Toler. (R-Sqr.) |

|

|

SLC5 (NIS) |

0,661397 |

0,999401 |

0,025768 |

0,873219 |

0,732956 |

0,267044 |

|

KRT5 |

0,682341 |

0,968726 |

1,388218 |

0,245186 |

0,708233 |

0,291767 |

|

ERBB2 |

0,745834 |

0,886258 |

5,518625 |

0,023479 |

0,555589 |

0,444412 |

|

BRAF дикого типа |

0,794582 |

0,831886 |

8,689774 |

0,005154 |

0,792465 |

0,207535 |

|

BRAF V600E / BRAF дикого типа |

0,809710 |

0,816343 |

9,673914 |

0,003313 |

0,611502 |

0,388498 |

|

Группа |

Классификационнаяматрица Ряды: наблюдаемые классификации Столбцы: предсказанные классификации |

||

|

Percent Correct |

G_1:0 p=0,50000 |

G_2:1 p=0,50000 |

|

|

G_1:0 |

90,90909 |

31 |

7 |

|

G_2:1 |

75,00000 |

4 |

25 |

|

Всего |

85,71429 |

35 |

32 |

Как следует из таблицы 6, определениеэкспрессии генов SLC5, KRT5, ERBB2 ,статуса гена BRAF (дикий тип), отношениячисла мутантных (V600E) / немутантных аллелей гена BRAF в метастатических лимфоузлах позволяет предсказать вероятность накопления или ненакопления лимфоузлами РФП в 85,7% случаев. При этом йодрезистентость разработанная модель может предсказать в 90,9% случаев, а накопление I в лимфоузлах – в 75,0% случаев. Стоит отметить, что в данной прогностической модели основной вклад вносит определение статуса гена BRAF (немутантный статус гена BRAF и отношение количества мутантных аллелей V600E к количеству немутантных аллелей гена BRAF (р=0,005 и р=0,003)).

Заключение

Предложена модель прогнозирования вероятности накопления или ненакопления лимфоузлами РФП у больных, оперированных по поводу РЩЖ.В исследованной группе больных с РЩЖ интервал после первого хирургического лечения до прогрессирования в среднем составил от 1 до 5-и лет. После повторного хирургического вмешательства по данным патогистологического исследования средний диаметр удаленного метастатического лимфатического узла составил 16,65мм (от 3мм до 45мм). Прорастание капсулы лимфоузла или тотальное замещение лимфоузла опухолевыми массами отмечено у 26 пациентов

(38,8%), а у 41 пациента (61,2%) капсула лимфоузла не была поражена. По данным посттерапевтического ОФЭКТ/КТ и диагностической СВТ выделены пациенты с накоплением изотопа в лимфоузлах –йодпозитивные и без накопления –йоднегативные.

При проведении исследованияэкспрессии панели генов (8 генов) в удаленных метастатических лимфоузлах пациентов, относящихся к йод-негативной и йод-позитивной группам,выявлены различия средних значений экспрессии гена SLC5 (NIS), частоты встречаемости гена BRAF дикого типа и соотношения частот мутантного (V600E) и немутантного аллелей гена BRAF (р=0,05; р=0,013 и р=0,034). При анализе сравниваемых параметров по F-критерию Фишера две группы пациентов различались по экспрессии гена SLC5 (NIS)(р=0,025), количеству немутантных аллелей гена BRAF (р=0,003), соотношению количества мутантных / немутантных аллелей гена BRAF (р=0,041) и по максимальному размеру лимфоузла (р=0,003).

Предложенная модель прогнозирования позволяет предсказать вероятность накопления или ненакопления лимфоузлами РФП в 85,7% случаев, при этом йодрезистентость–в 90,9% случаев, а накопление 3 I в лимфоузлах – в 75,0% случаев.Немутантный статус гена BRAFи отношение числа мутантных / немутантных аллелей гена BRAF являются наиболее значимыми показателями (р=0,005 и р=0,003).

Выводы

-

1. Показатели уровня экспрессии генов SLC5 , KRT5, ERBB2, немутантный статус гена BRAF, отношение числа мутантных (V600E) / немутантных аллелей гена BRAF в биопсийном(пункционном)материале позволяет предположить наличие йодрезистентности в метастатическом лимфоузле и cформировать показания к максимально возможному объему лимфодиссекции.

-

2. Возможность такого прогноза по результатам исследования первичной опухоли требует дальнейшего уточнения.

Список литературы Результаты лечения больных с диагностированными регионарными метастазами дифференцированного рака щитовидной железы

- Авилов О.Н., Солодкий В.А., Фомин Д.К., Измайлов Т.Р. Йодрезистентный рак щитовидной железы: патогенез и подходы к лечению. Вестник "Российского научного центра рентгенорадиологии". 2017. №3.[http://vestnik.rncrr.ru/vestnik/v17/docs/avilov.pdf (Дата обращения: 03.10.2017г.)]

- Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. ПетровойЗлокачественные новообразования в России в 2015 году (заболеваемость и смертность) - М.: МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России.2017.250 с.

- Румянцев П.О. Рефрактерность высокодифференцированного рака щитовидной железы к лечению радиоактивным йодом. Опухоли головы и шеи. 2013. Т. 3. С. 11-15.

- Румянцев П.О., Фомин Д.К., Румянцева У.В. Критерии резистентности высокодифференцированного рака щитовидной железы к терапии радиоактивным йодом. Опухолиголовыишеи. 2014. Т. 3. С. 4-9.

- DuranteC., HaddyN., BaudinE., etal.Long-term outcome of 444 patients with distant metastases from papillary and follicular thyroid carcinoma: benefits and limits of radioiodine therapy. J ClinEndocrinolMetab. 2006.V. 91.P. 2892-2899.

- Haugen B.R., Alexander E.K., Bible K.C., et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid. 2016.V. 26. No. 1.P. 1-133.

- Nixon I., Whitcher M., Palmer F., et al.The impact of distant metastases at presentation on prognosis in patients with differentiated carcinoma of the thyroid gland.Thyroid. 2012. V. 22.P. 884-889.

- Pellegriti G., Frasca F., Regalbuto C., et. al.Worldwide increasing incidence of thyroid cancer: update on epidemiology and risk factors. JCancerEpidemiol. 2013.V. 2013. Article ID: 965212.

- Robbins R., Wan Q., Grewal R., et al. Real-time prognosis for metastatic thyroid carcinoma based on 2-[18f]fluoro-2-deoxy-d-glucose-positron emission tomography scanning. J ClinEndocrinolMetab. 2006. V. 91.P. 498-505.