Результаты региональной скрининговой программы по выявлению патологии шейки матки

Автор: Гатагажева З.М., Узденова З.Х., Ферзаули Х.М., Гагиева Д.А., Гатагажева М.М., Гойгов С.А.

Журнал: Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России @vestnik-rncrr

Рубрика: Организация здравоохранения

Статья в выпуске: 1 т.19, 2019 года.

Бесплатный доступ

Раковые новообразования репродуктивных органов составляют 42% в структуре общей онкологической заболеваемости женского населения. Около 90% случаев рака шейки матки связано с инфицированием вирусом папилломы человека (ВПЧ). В работе представлены данные статистического анализа заболеваемости РШМ и смертности от него в Республике Ингушетия за 2001 - 2016 гг., а также результаты региональной скрининговой программы по выявлению патологии шейки матки с использованием диагностической тест-системы careHPV.

Впч, рак шейки матки, скрининг, республика ингушетия

Короткий адрес: https://sciup.org/149132088

IDR: 149132088

Текст научной статьи Результаты региональной скрининговой программы по выявлению патологии шейки матки

Несмотря на возможности цитологического скрининга рака шейки матки (РШМ), от этой злокачественной опухоли, занимающей 7-ое место в структуре онкологической заболеваемости, в мире ежегодно умирают 273505 женщин [4]. РШМ занимает 5-ое место среди ведущих причин смертности от злокачественных опухолей у женщин. Около 90% случаев рака шейки матки связано с наличием вируса папилломы человека (ВПЧ). Число инфицированных ВПЧ в мире за последнее десятилетие увеличилось в 12 раз [6]. По меньшей мере, около 30 различных типов ВПЧ инфицируют слизистую генитального тракта, из них 15 типов являются онкогенными. Наиболее распространенные 16 и 18 серотипы ВПЧ (70%) приводят к злокачественной трансформации на шейке матки. Пик заболеваемости РШМ приходится на активный репродуктивный возраст. Стоимость комплексного лечения одной пациентки с РШМ составляет около 1,1 млн. рублей [2]. Поздняя обращаемость к специалистам объясняет неудовлетворительные показатели лечения РШМ. Вирусы папилломы человека относятся к ДНК-содержащим онковирусам, и, наряду с вирусом гепатита B (HBV) , являются одними из наиболее распространенных.

Инфицирование эпителиальных клеток ВПЧ является необходимым, но не достаточным событием для развития рака [6]. Для формирования необратимой неоплазии необходима активная экспрессия генов Е6 и Е7 высокоонкогенных типов ВПЧ 16 и 18, а также конверсия эстрадиола в канцерогенный 16-гидроксиэстрон, который индуцирует множественные повреждения хромосом в инфицированной клетке, что и завершает процесс малигнизации. Предрасполагающими факторами риска для развития заболевания являются демографические (неблагополучный социально-экономический статус, особенности сексуального поведения, молодой возраст, курение) и медико-биологические факторы (нарушения клеточного и гуморального иммунитета, сексуально-трансмиссивные заболевания, беременность, вагинальный дисбиоз, гипо- и авитаминозы) [5]. Возможности неограниченно долгого персистирования ВПЧ в организме человека связаны с его способностью блокировать механизмы врожденного и адаптивного антивирусного иммунитета [4]. В норме иммунная система ограничивает вирусную экспансию, но в большинстве случаев неспособна бороться с латентной инфекцией. «Сбои» иммунной системы могут привести к рецидивированию заболевания. ВПЧ передается при прямом кожном контакте; им инфицировано более 80% людей, живущих половой жизнью. Большинство случаев инфицирования заканчиваются спонтанным выздоровлением: использование метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) показало, что у 70 – 90% подростков и молодых женщин ВПЧ спонтанно элиминировался в течение 12 – 30 месяцев [11, 15]. Однако в некоторых случаях развивается персистирующая инфекция, запускающая механизмы трансформации эпителиальных клеток [3]. При длительном наблюдении было выявлено, что у 15 – 28% женщин с персистирующим ВПЧ (при нормальной цитологической картине) в течение 2-х лет развиваются плоскоклеточные интраэпителиальные поражения низкой и высокой степени злокачественности (low and high grade of the squamous intraepithelial lesions, SIL) [14].

В течение 3-х лет после сексуального дебюта риск заражения ВПЧ у женщины с единственным сексуальным партнером составляет 46% [12]. В настоящее время каждая 10-ая жительница России начинает сексуальную жизнь в возрасте до 14 лет, каждая третья – к 16- ти годам; к 18-ти годам более 50% девочек имеют опыт сексуальных отношений [9]. Подростки в наибольшей мере подвержены инфекциям, которые передаются половым путем. Частота воспалительных заболеваний половых органов у сексуально активных девочек составляет 45,2%, у сверстниц, не имеющих половых отношений – 15,1% [10]. Эта статистика не характерна для девушек Республики Ингушетия, начинающих половые отношения в основном после 20 лет, сохраняющих девственность до брака и, как правило, имеющих одного полового партнера (супруга). Средний возраст развития предраковых процессов шейки матки – дисплазий, приходится в Республике Ингушетия на 28 –30 лет. Инвазивный рак наиболее часто регистрируется в возрасте 45 –49 лет [1], когда возникают возрастные изменения иммунитета, влекущие за собой малигнизацию инфицированных ВПЧ эпителиальных клеток.

Инфицирование шейки матки ВПЧ с высокой степенью онкогенного риска может ассоциироваться с цитологическими и гистологическими изменениями, которые обнаруживаются с помощью цитологического скрининга, кольпоскопии или биопсии.

Цель работы: провести статистический анализ заболеваемости РШМ и смертности от него в Республике Ингушетия за 2001 – 2016 гг. и оценить результаты исследования набора careHPV для быстрого скрининг-теста в программе организованного скрининга РШМ в Республике Ингушетия.

Материалы и методы

Критерии включения: возраст 30 – 65 лет, наличие информированного согласия на проведение вирусологического и цитологического скрининга для выявления РШМ. Критерии исключения: беременность, гистерэктомия в анамнезе, наличие патологических изменений, выявленных при предварительном цитологическом или гистологическом исследовании, наличие заболеваний, передающихся половым путем, иммунодефицитные состояния.

Потенциальные участницы получали информационный буклет об исследовании. После оформления письменного информированного согласия проводилось взятие мазка на традиционное цитологическое исследование цитощеткой на стекло и параллельно в пробирку. ВПЧ тестирование проводилось с помощью теста careHPV в женских консультациях в 4-х районах республики: Назрановском, Малгобекском, Сунженском и Джейрахском. Цитологические образцы были оценены независимо от результатов ДНК тестирования в цитологической лаборатории в соответствии с классификацией Папаниколау с адаптацией для адекватного анализа данных по системе Бетесда: нормальная цитология, ASCUS (пограничное состояние или эквивалент), CIN I – легкая дисплазия, CIN II – умеренная дисплазия и CIN III – тяжелая дисплазия, РШМ – рак шейки матки. При получении положительных результатов ВПЧ-тестирования или цитологического анализа всем женщинам было рекомендовано кольпоскопическое исследование в районных женских консультациях. Интерпретация данных проводилась согласно Международной кольпоскопической классификации (2011 г.). Пациенткам с измененным эпителием была предложена эксцизия шейки матки с оценкой согласно гистологической классификации: нормальная, CIN I, CIN II, CIN III, РШМ.

Для статистического анализа использовали программы «Microsoft Excel» и «Statistica» для операционной среды «Windows». Значимость различий между сравниваемыми показателями определяли по критерию Стьюдента и его аналогу для непараметрических распределений – критерию Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение

Для выявления основных показателей канцерогенной ситуации онкогинекологической помощи в Республике Ингушетия был проведен анализ за 16 лет (2001 – 2016 гг.). На конец 2016 г. в Республике проживало 467294 человек. В районах, в которых проводилось исследование (Назрановский, Малгобекский, Сунженский, Джейрахский), проживали 268798 человек, что составило 57,5% от всего населения. В городах (Магас, Назрань, Карабулак, Малгобек) проживали 198496 человек – 42,5% от общего числа жителей Республики.

Динамика показателей удельного веса заболеваемости РШМ среди всех злокачественных новообразований за этот период имеет волнообразный характер (Табл. 1).

Таблица 1. Рак шейки матки в общем числе злокачественных новообразований женского населения Республики Ингушетия в период за 2001-2016 гг.

|

Годы |

Всего новообразований (абс. число) |

РШМ |

|

|

абс. число |

% |

||

|

2001 |

453 |

13 |

2,87 |

|

2002 |

329 |

13 |

3,95 |

|

2003 |

283 |

9 |

3,18 |

|

2004 |

391 |

14 |

3,58 |

|

2005 |

494 |

17 |

3,44 |

|

2006 |

730 |

22 |

1,3 |

|

2007 |

512 |

23 |

1,2 |

|

2008 |

546 |

19 |

3,3 |

|

2009 |

559 |

23 |

4,1 |

|

2010 |

580 |

24 |

4,1 |

|

2011 |

588 |

18 |

3,1 |

|

2012 |

592 |

20 |

3,4 |

|

2013 |

601 |

21 |

3,5 |

|

2014 |

605 |

21 |

3,5 |

|

2015 |

630 |

32 |

5,0 |

|

2016 |

539 |

22 |

4,1 |

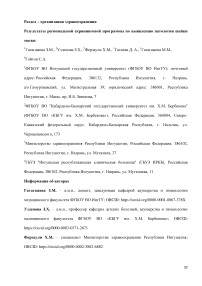

Сравнение данных за период 2009 – 2016 гг. показало тенденцию к росту заболеваемости РШМ за анализируемый период. Аналитическое выравнивание динамической кривой (Рис. 1) также установило тенденцию к росту показателя заболеваемости РШМ.

Рисунок 1. Аналитическое выравнивание стандартизированных показателей заболеваемости раком шейки матки в Республике Ингушетия в период 2001–2016 гг.

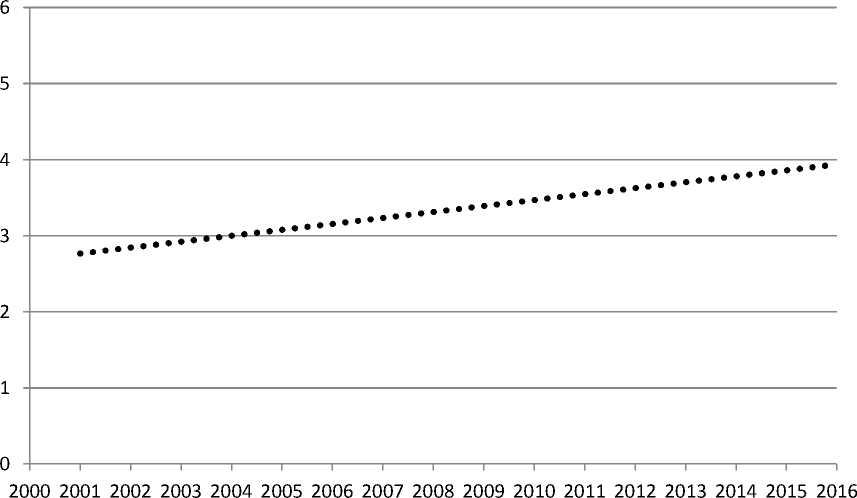

Смертность от РШМ в Республике за период с 2001 – 2008 гг. оставалась на довольно высоком уровне. Согласно республиканским статистическим данным, в период с 2001 по 2008 гг. динамика смертности от рака выглядит скачкообразно, как в «грубых», так и в стандартизованных показателях. Возможно, это связано с неполноценным учетом случаев смерти от рака репродуктивных органов. В период с 2009 по 2016 гг. отмечено снижение показателей смертности (как в «грубых», так и в стандартизованных показателях). Показатель смертности при раке шейки матки на 100 тысяч населения составил: 2009 г. – 3,31; 2011 г. – 0,87, 2015 г. – 3,64, 2016 г. – 2,26.

При аналитическом выравнивании динамической кривой по показателям смертности в Республике Ингушетия отмечена тенденция к ее снижению (Рис. 2).

Рисунок 2. Аналитическое выравнивание стандартизированных показателей смертности от РШМ в Республике Ингушетия в период 2001 – 2016 гг.

Оценка основных данных по онкогинекологической помощи женскому населению в

Республике Ингушетия позволила установить ряд особенностей (Табл. 2).

Таблица 2. Выявление заболеваемости РШМ в Республике Ингушетия (2001–2016 гг.)

|

Год |

Абс. число больных с впервые в жизни установл. диагнозом РШМ |

Из числа больных с установленным впервые в жизни диагнозом (%) |

Летальность на первом году жизни с момента установления диагноза (%) |

||||

|

выявле но при проф-осмотре |

диагноз подтвержден морфологически |

стадия |

|||||

|

I–II |

III |

IV |

|||||

|

2001 |

13 |

0 |

75,0 |

58,3 |

33,3 |

8,3 |

13,3 |

|

2002 |

13 |

0 |

61,5 |

69,2 |

23,1 |

7,7 |

33,3 |

|

2003 |

9 |

0 |

77,8 |

55,6 |

22,2 |

22,2 |

7,7 |

|

2004 |

14 |

28,6 |

100,0 |

35,7 |

50,0 |

14,3 |

11,1 |

|

2005 |

17 |

29,4 |

64,7 |

58,8 |

35,3 |

5,9 |

14,3 |

|

2006 |

22 |

22,7 |

81,8 |

54,5 |

13,6 |

31,8 |

11,8 |

|

2007 |

23 |

8,7 |

95,7 |

30,4 |

56,5 |

13,0 |

9,1 |

|

2008 |

18 |

0 |

77,8 |

72,2 |

27,8 |

0 |

0,0 |

|

2009 |

23 |

4,3 |

82,6 |

52,2 |

39,1 |

8,7 |

5,6 |

|

2010 |

24 |

12,5 |

79,2 |

58,3 |

29,2 |

12,5 |

8,7 |

|

2011 |

18 |

27,8 |

83,3 |

33,3 |

50,0 |

16,7 |

0,0 |

|

2012 |

20 |

20,0 |

90,0 |

55,0 |

30,0 |

15,0 |

5,6 |

|

2013 |

21 |

19,0 |

85,7 |

57,1 |

28,6 |

14,3 |

5,0 |

|

2014 |

21 |

19,0 |

71,4 |

23,8 |

28,6 |

47,6 |

23,8 |

|

2015 |

32 |

21,9 |

88,9 |

26,1 |

27,8 |

36,1 |

23,8 |

|

2016 |

22 |

18,2 |

90,9 |

68,2 |

31,8 |

0,0 |

9,4 |

Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о низкой частоте активного выявления онкологической патологии шейки матки до 2009 г. В течение ряда лет при профилактических осмотрах не было выявлено ни одного случая РШМ, а, как известно, это один из основных показателей состояния онкогинекологической помощи населению. «Визуальная» форма рака за период 2001 – 2003 гг. на профилактических осмотрах выявлена не была. В 2004 г. при профилактическом осмотре было выявлено 28,6%, 2005 г. – 29,4% РШМ от числа всех впервые заболевших.

Учитывая высокий показатель заболеваемости РШМ, низкий уровень выявления на профилактических осмотрах и высокий процент запущенности, в 2017 г. в Республике Ингушетия был проведен активный скрининг рака шейки матки. Было обследовано 1000 женщин от 30 до 69 лет с целью качественного определения ДНК основных 14 высокоонкогенных типов ВПЧ с помощью диагностической тест-системы careHPV. Исследование было проведено для определения целесообразности разработки региональной программы ВПЧ-скрининга. Из 1000 женщин у 107 (10,7%) был обнаружен ВПЧ высокого онкологического риска. Все 107 женщин были направлены на расширенную кольпоскопию. В связи с подозрением на дисплазию, 81 (75,7%) женщине было проведено цитологическое исследование мазков с шейки матки. Так как окончательный диагноз при патологическом состоянии шейки матки может быть установлен только на основании гистологического исследования, 15 женщин (1,5%) с подозрением на CIN II-III, были направлены на эксцизию шейки матки. После подтверждения диагноза пациентки были направлены в республиканский онкодиспансер для дальнейшего лечения. Небольшое количество женщин с CIN II-III (1,5%) среди 107 женщин носительниц ВПЧ может объясняться тем, что 372 женщины (37%) в группе обследования были в возрасте до 35 лет. В регионе не практикуются ранние половые и внебрачные отношения, поэтому персистенция ВПЧ в половых путях женщины после полового дебюта была, вероятно, недолгой.

Тем не менее, тестирование с использованием диагностической тест-системы careHPV показало свою эффективность. Учитывая, что основным этиологическим фактором патогенеза РШМ считается инфицирование ВПЧ, с целью снижения заболеваемости, запущенности и смертности от РШМ, рекомендовано внедрить в алгоритм организационной формы ранней диагностики РШМ в Республике Ингушетия ВПЧ-тестирование женского населения от времени начала половых отношений до 65 лет.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Результаты региональной скрининговой программы по выявлению патологии шейки матки

- Гатагажева З.М., Никитина В.П., Неродо Г.А. и др. Оптимизация выявления и лечения заболеваний шейки матки, выявленных на «Открытом приеме» в Республике Ингушетия. Современные проблемы науки и образования [электронный научный журнал] 2016. № 4. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view (Дата обращения 27 июня 2016).

- Клиническая онкогинекология. Под ред. В.П. Козаченко. Издательство «Бином». 2016. 424 с.

- Киселев В.И., Киселев О.И. Вирусы папилломы человека в развитии рака шейки матки. СПб. 2003. 90 с.

- Кутушева Г.Ф., Ульрих Е.А., Урманчеева А.Ф. Практическая онкология. Т. 10. № 2. 2009. С. 62-70.

- Марченко Л.А. Генитальный герпес. Новые клинические аспекты. Проблемы репродукции. 2001. Т. 4. С. 29-33.

- Молочков В.А., Киселев В.И., Рудых И.В., Щербо С.Н. Папилломавирусная инфекция: клиника, диагностика, лечение: пособие для врачей. М.: МОНИКИ. 2004.

- Прилепская В.Н. (ред.) Заболевания шейки матки. Клинические лекции. М.: Медиа Сфера. 1997. 82 с.

- Прилепская В.Н. (ред.) Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2014. 160 с.

- Статистические материалы «Здоровье населения России и деятельность учреждений здравоохранения в 2001 году». М. 2002.

- Уварова Е.В. Комбинированная гормональная контрацепция у сексуально активных подростков и молодежи. РМЖ (Русский медицинский журнал). 2008. №19. С. 1232.

- Evander M., Edlund K., Gustafsson A., et al. Human papillomavirus infection is transient in young women: a population-based cohort study. J Infect Dis. 1995. V. 171. No. 4. P. 1026- 1030.

- Collins S., Mazloomzadeh S., Winter H., et al. High incidence of cervical human papillomavirus infection in women during their first sexual relationship. BJOG. 2002. V. 109. No. 1. P. 96-98.

- Bosch F.X., Lorincz A., Muñoz N., et al. The causal relation between human papillomavirus and cervical cancer. J Clin Pathol. 2002. V. 55. No. 4. P. 244-265.

- Franco EL. Summary and discussion: epidemiology of HPV and anogenital neoplasms. In: Muñoz N, Bosch FX, Shah KV, Meheus A, editors. The epidemiology of human papillomavirus and cervical cancer. Oxford (UK): Oxford University Press. 1992. P. 283-284.

- Kast W.M., Brandt R.M., Drijfhout J.W., Melief C.J. Human leukocyte antigen-A2.1 restricted candidate cytotoxic T lymphocyte epitopes of human papillomavirus type 16 E6 and E7 proteins identified by using the processingdefective human cell line T2. J Immunother Emphasis Tumos Immunol. 1993. V. 14. No. 2. P. 115-120.

- Munoz N., Bosch F.X., Castellsagué X., et al. Against which human papillomavirus types shall we vaccinate and screen? The international perspective. Int J Cancer. 2004. V. 111. No. 2. P. 278-285.