Родственный состав мордовской, русской и татарской семьи-домохозяйства в первой половине XIX в.: сравнительный анализ

Автор: Татьяна Анатольевна Першина, Сергей Викторович Першин

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 1 т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Актуальность исследования характера и направленности изменений структуры семьи обусловлена негативными тенденциями, свойственными современному социально-демографическому развитию. Исследование долгосрочных тенденций преобразования состава семьи важно для понимания характера и направленности современных процессов, а также для разработки мер социальной политики. Материалы и методы. С целью проведения сравнительного анализа семейной структуры были обработаны материалы ревизий податного населения 1816, 1834 и 1850 гг. В связи с трудоемкостью обработки первичных материалов переписей территориальные рамки исследования ограничены двумя районами компактного проживания мордвы-эрзи и мордвы-мокши – Ардатовским уездом Симбирской губернии и Краснослободским уездом Пензенской губернии. В ходе исследования использовались сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, системного анализа и структурный методы. Результаты исследования и их обсуждение. В начале XIX столетия семьи-домохозяйства этносов, населяющих территорию Ардатовского и Краснослободского уездов, были представлены как простыми, так и неразделенными формами. У мордвы и русских в 1816 г. доля малых семей была приблизительно равной: около 40 %; на этом фоне выделялись татаро-мишарские нуклеарные семьи – их относительная численность достигала 51,7 %. Среди неразделенных домохозяйств у всех народов доминировали отцовские. У татар-мишарей большее распространение по сравнению со смешанными получили братские семьи-домохозяйства. В 1816–1850-е гг. у всех расселенных на территории современной Мордовии этносов происходил рост численности и доли домохозяйств братского и смешанного типа. Заключение. На протяжении первой половины XIX в. на территории мордовского края преобладали различные вариации неразделенных семей-домохозяйств. Исключение составляли семьи татар-мишарей, среди которых малые в начале XIX в. несколько превышали по своей относительной численности остальные типы. В 1820–1840-е гг. по всем основным этносам Ардатовского и Краснослободского уездов прослеживаются уменьшение доли нуклеарных семей и усложнение родственной структуры.

Семья, домохозяйство, двор, этнос, мордва, русские, татары, родственный состав

Короткий адрес: https://sciup.org/147235773

IDR: 147235773 | УДК: 94 (47):392.3 | DOI: 10.15507/2076-2577.014.2022.01.78-86

Текст научной статьи Родственный состав мордовской, русской и татарской семьи-домохозяйства в первой половине XIX в.: сравнительный анализ

Негативные тенденции, свойственные современному социально-демографическому развитию (спад рождаемости, увеличение количества разводов и доли неполных семей и др.), определили актуальность исследования структуры семьи. Для понимания современных процессов и разработки эффективной социальной политики необходимо исследовать долго- срочные тенденции изменения состава семьи, попытаться выявить особенности трансформации данного института на разных исторических этапах. Целью работы является определение этнической специфики, количественных и качественных изменений структуры традиционной крестьянской семьи мордовского края в первой половине XIX в.

Обзор литературы

Разработка проблемы структуры семьи на протяжении нескольких десятилетий является одним из значимых направлений отечественной исторической науки.

В начале 1980-х гг. известный советский этнограф В. А. Александров актуализировал необходимость выявления региональных особенностей состава крестьянской семьи. По мнению ученого, определить общее и особенное во внутрисемейных родственных связях можно лишь при условии детального изучения семей, функционировавших «в разных регионах огромной страны, отличающихся друг от друга и климатическими условиями, и особенностями хозяйственного освоения» [1, 78 ].

С середины 1980-х и в 1990-е гг. традиционная крестьянская семья периода «позднего феодализма» неоднократно становилась объектом изучения. Особенности семейного строя башкир выявлял А. З. Асфандияров [2], удмуртов – М. В. Гришкина [7; 8], чувашей – Н. П. Денисова [9], мордвы и татар – С. Д. Николаев [13–15], татар-мишарей – В. Н. Семина.

В 2000-е гг. оригинальные наработки по этой тематике представили Т. А. Васина (удмурты) [4], Г. Н. Кадыкова (луговые марийцы) [10], Н. А. Васканова, А. Г. Иванов (горные марийцы) [5; 6], Т. В. Бессонова [3], Т. А. Першина, С. В. Першин (русские, мордва и татары) [17; 18].

Запрос на обновление теоретико-методологической базы находит отражение в опубликованных в последние годы статьях. В работах А. А. Мироновой, Л. М. Прокофьевой [12], Д. В. Стрекалова, Н. В. Стрекаловой [19] уточняется терминология. Актуальность сохраняют источниковедческие изыскания (Л. Н. Мазур, О. В. Горбачев [11]).

Состояние изученности структуры семьи финно-угорских народов анализировалось авторами данной статьи, на основе чего были определены перспективные направления исследований [16].

Материалы и методы

С целью проведения сравнительного анализа семейной структуры нами использовались материалы ревизий податного населения – подворные списки 1816, 1834 и 1850 гг., находящиеся на хранении в фондах 25 и 26 Центрального государственного архива Республики Мордовия (г. Саранск)1.

В связи с трудоемкостью обработки первичных материалов переписей (включавшей в себя по каждому двору определение родственных связей, брачной и поколенной структуры, типологизацию в соответствии с принятыми подходами и др.) территориальные рамки исследования ограничены двумя районами компактного проживания в первой половине XIX в. мордвы-эрзи и мордвы-мокши – Ардатов-ским уездом Симбирской губернии и Краснослободским уездом Пензенской губернии. На выбор последней из упомянутых административно-территориальных единиц повлияло также формирование здесь к началу 1800-х гг. довольно крупного ареала расселения татар-мишарей.

При определении территориальных рамок исследования, призванного выявить общее и особенное в развитии семейных коллективов (домохозяйств) представителей разных этносов, функционировавших в сходных социально-экономических и природно-климатических условиях, главными факторами послужили сохранность архивных материалов и многонациональ-ность состава населения.

В данной статье термины «семья», «домохозяйство» и «двор» используются в качестве синонимов. Под семьей понимается группа лиц, объединенных родственными связями, совместно проживающих и осуществляющих хозяйственную деятельность. Двор и домохозяйство – лицо или группа лиц, не всегда являющихся родственниками, но проживающих «одним двором». Чаще всего в рассматриваемый период члены двора вели совместное хозяйство и воспринимались органами власти в качестве податной единицы.

-

1 Центральный государственный архив Республики Мордовия. Ф. 25. Оп. 1. Д. 42–100 «в»; Ф. 26. Оп. 1. Д. 2–50; Оп. 2. Д. 1–4, 31, 41; Оп. 3. Д. 3, 4, 6, 9, 16, 18–20, 22.

Finno-Ugric World. 2022. Vol. 14, no. 1 79

(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Такой подход к определению объекта исследования получил распространение в исторической науке по той причине, что из-за особенностей источниковой базы в полной мере идентифицировать родственные и хозяйственные связи часто не представляется возможным.

В работе использовались в первую очередь сравнительно-исторический и проблемно-хронологический методы, с помощью которых прослеживается эволюция института семьи-домохозяйства на протяжении длительного временного отрезка. Выявление общего и особенного в родственных связях основных этносов, расселенных на территории мордовского края, стало возможным благодаря применению метода системного анализа, а также структурного метода.

Результаты исследования и их обсуждение

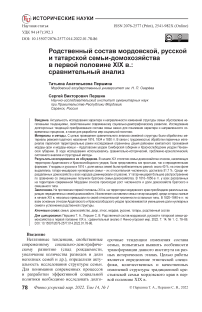

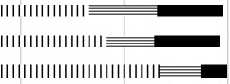

Судя по данным VII ревизии податного населения, в начале XIX столетия (1816 г.) семьи-домохозяйства мордвы, русских и татар были представлены как простыми, так и неразделенными формами (рис. 1).

Довольно распространенными были малые (нуклеарные, простые) семьи. Анализ материалов первичного учета податного населения показывает, что двор такого типа образовывался двумя основными способами: во-первых, в результате выделения брачной пары с потомством из большого домохозяйства; во-вторых, под воздействием внешних факторов (болезней и смертности, рекрутчины, вмеша- тельства вотчинной администрации и др.). Образование брачной пары из одиночек в условиях общинного землепользования и традиционного сельского уклада представляется маловероятным.

У мордвы и русских в 1816 г. доля малых семей была приблизительно равной и составляла около 40 %. На этом фоне выделялись татаро-мишарские нуклеарные семьи – их относительная численность достигала 51,7 %. Отметим, что среди простых семей у населения Мордовии преобладали семьи супругов с неженатыми детьми.

Неразделенные семьи-домохозяйства классифицировались на отцовские, братские и смешанные. Такие домохозяйства образовывались в основном вследствие разрастания простых семей, усложнения их брачной и поколенной структуры; реже – путем подселения во двор, занимаемый нуклеарной семьей, людей, не являвшихся хозяевам родственниками.

На территории мордовского края среди неразделенных домохозяйств в 1816 г. доминировали отцовские: у русских они составляли около 40 %, у мордвы-мокши – 39,1, у мордвы-эрзи – 44,2, у татар – 38,1 %. Распространенность таких домохозяйств была связана с непререкаемым авторитетом глав семей, близкими родственными отношениями между членами семей, возглавляемых старшими мужчинами. У всех этносов, населявших исследуемую территорию, данный тип преимущественно был представлен родителями (либо одним из них), проживавшими с одним женатым сыном, внуками и младшими детьми.

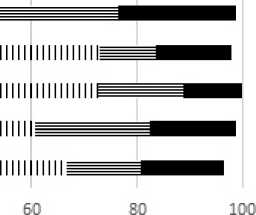

Рис. 1. Относительная численность семей-домохозяйств Краснослободского уезда Пензенской губернии и Ардатовского уезда Симбирской губернии по материалам VII ревизии (1816 г.)

Fig. 1. Relative number of families-households in the Krasnoslobodsky district of the Penza province and Ardatovsky district of the Simbirsk province based on materials of the VII revision (1816)

=Малая семья

Мордва-эрзя

Русские (Ардатовский уезд) Татары-мишари Мордва-мокша

Русские (Краснослободскнй уезд)

llllllllllllllll^^^^^™

60 80 100

| Отцовская семья = Братская семья ■ Смешанный тип

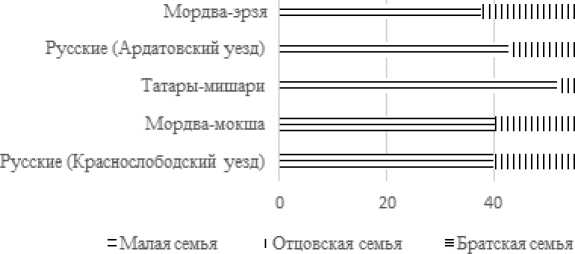

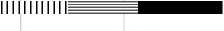

Рис. 2. Относительная численность семей-домохозяйств Краснослободского уезда Пензенской губернии и Ардатовского уезда Симбирской губернии по материалам VIII ревизии (1834 г.)

Fig. 2. The relative number of families-households in the Krasnoslobodsky district of the Penza province and the Ardatovsky district of the Simbirsk province based on the materials of the VIII revision (1834)

Смешанный тип

- Малая семья

| Отцовская семья

=Братская семья

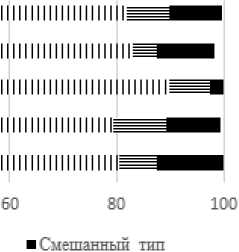

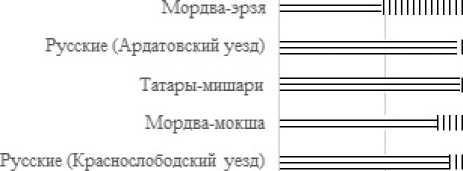

Рис. 3. Относительная численность семей-домохозяйств Краснослободского уезда Пензенской губернии и Ардатовского уезда Симбирской губернии по материалам IX ревизии (1850 г.)

Fig. 3. The relative number of families-households in the Krasnoslobodsky district of the Penza province and Ardatovsky district, Simbirsk province based on the materials of the IX revision (1850)

Доля таких семей варьировалась от 30,6 % у эрзи до 24,4 % у татар-мишарей.

Другой тип семьи-домохозяйства – братский – включал в себя совместно живущих братьев либо братьев со снохой-вдовой и племянниками. Семьи данного типа образовывались после смерти родителей и были следующей фазой генезиса неразделенных отцовских семей. У татар-мишарей такие семьи были более распространенными (7,5 %) по сравнению со смешанными. У мордвы и русских на территории Краснослободского уезда доля братских семей (соответственно 10,0 и 7,1 %) была меньше, чем смешанных.

Домохозяйства, отнесенные к смешанным, появлялись, как правило, в результате распада отцовских и братских семей либо принятия во двор неродственников. У русских относительная численность таких дворов в 1816 г. варьировалась от 12,4

до 10,9 %, у мордвы – от 10,3 до 9,9, у татар составляла всего 2,7 %.

Незначительная доля дворов смешанного типа была прямо связана со спецификой исламского мировоззрения и обычноправовыми нормами, действовавшими в татарских населенных пунктах. Как показало исследование В. Н. Семиной, неродственные включения не получили распространения в домохозяйствах татар. Другой особенностью семейного строя мишарей того времени являлось бытование многоженства. В начале 1816 г. в 4,6 % обследованных дворов татар-мишарей были зафиксированы многоженцы2.

Одну из основных тенденций, определивших характер социальной трансформации в мордовском крае 1820–1840-х гг., составили уменьшение доли нуклеарных семей и усложнение родственной структуры крестьянских домохозяйств (рис. 2–3).

К

1834 г. относительная численность простых семей у русских сократилась до 36,2 % в Краснослободском уезде и до 32,3 % в Ардатовском уезде; у мордвы доля простых семей была приблизительно равна 30 %. Свои позиции сдала даже нуклеарная семья татар-мишарей (41,1 %), до того времени преобладавшая над другими типами. В 1850 г. нуклеарные семьи почти всех рассматриваемых народов составляли около 30 %, у эрзи их доля не достигала и 20 %.

В 1816–1850 гг. у всех расселенных на территории современной Мордовии этносов происходил рост численности и доли домохозяйств братского и смешанного типов. На территории восточного района (Ардатовский уезд) отцовский тип в 1816–1834 гг. несколько прирастал, а в 1834–1850 гг., как и на западе (Красносло-бодский уезд), сокращался в своих относительных значениях.

Распад отцовских домохозяйств во второй межревизский период способствовал довольно существенному приросту брат- ских типов (мокша – с 13,6 до 21,9 %, эрзя – с 13,4 до 22,5, татары-мишари – с 8,1 до 16,1, русские – с 8,8 до 14,0 в Краснослободском уезде и с 9,3 до 10,8 % в Ар-датовском).

К середине XIX столетия дальнейшее распространение получили семьи со смешанным составом. С 1834 по 1850 г. их относительная численность особенно ощутимо возросла у мордвы-эрзи (с 12,7 до 22,1 %) и у татар-мишарей (с 5,0 до 11,4 %).

Заключение

На протяжении первой половины XIX в. на территории мордовского края преобладали различные вариации неразделенных семей-домохозяйств. Исключение составляли семьи татар-мишарей, среди которых малые в начале XIX в. несколько превышали по своей относительной численности остальные типы. В 1820–1840-е гг. по всем основным этносам Ардатовского и Краснослободского уездов прослеживаются уменьшение доли нуклеарных семей и усложнение родственной структуры.

Список литературы Родственный состав мордовской, русской и татарской семьи-домохозяйства в первой половине XIX в.: сравнительный анализ

- Александров В. А. Типология русской крестьянской семьи в эпоху феодализма // История СССР. 1981. № 3. С. 78–96.

- Асфандияров А. З. Башкирская семья в конце XVIII – первой половине XIX в. // История СССР. 1984. № 4. С. 150–161.

- Бессонова Т. В. Структурно-типологическая характеристика русской мещанской семьи Казани середины XIX в. // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2018. Т. 8, № 6. С. 703–712. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36673855 (дата обращения: 05.12.2021).

- Васина Т. А. Удмуртская православная сельская семья в конце XVIII века (анализ духовной росписи 1795 г.) // Вестник Самарского государственного университета.2009. № 7. С. 20–24.

- Васканова Н. А. Состав и структура крестьянской семьи горных марийцев во второй половине ХIХ века // Марийское крае ведение: опыт и перспективы развития: материалы XXV Межрегион. науч.- практ. конф., посвящ. Междунар. Году языков корен. народов. Йошкар-Ола, 2019. Т. 1, № 1. С. 61–63. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42322689 (дата обращения: 05.12.2021).

- Васканова Н. А., Иванов А. Г. Семейно-брачные отношения горных марийцев Козьмодемьянского уезда во второй половине XIX – начале XX в. // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2019. № 3. С. 183–186. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41442607 (дата обращения: 05.12.2021).

- Гришкина М. В. Типология удмуртской крестьянской семьи конца XVII – первой половины XIX в. // Социально-демографические процессы в российской деревне (XVI – нач. XX в.): материалы XX сес. Всесоюз. симп. по изучению проблем аграр. истории. Таллин, 1986. С. 146–153.

- Гришкина М. В. Удмуртская семья в XVIII –первой половине XIX вв. // Семейный и общественный быт удмуртов в XVIII–XX вв.: сб. ст. Устинов, 1985. С. 3–17.

- Денисова Н. П. Чувашская крестьянская семья в первой половине XIX в. // Традиционное хозяйство и культура чувашей: сб. ст. Чебоксары, 1988. С. 84–98.

- Кадыкова Г. Н. Крестьянская семья луговыхмарийцев Казанской и Вятской губерний в конце XVIII – первой половине XIX веков // Вестник Чувашского университета. Гуманитарные науки. 2006. № 4. С. 54–64.

- Мазур Л. Н., Горбачев О. В. Массовые источники по истории крестьянской семьи в России в ХХ в. // Документ. Архив. История. Современность: сб. науч. тр. Екатринбург, 2018. № 18. С. 304–321.

- Миронова А. А., Прокофьева Л. М. Семья и домохозяйство в России: демографический аспект // Демографическое обозрение. 2018. Т. 5, № 2. С. 103–121. DOI: 10.17323/demreview.v5i2.7936.

- Николаев С. Д. Крестьянская семья народов Мордовии в начале XIX века (на примере мордвы и татар) // Исторические и политические науки в контексте современной культурной традиции: материалы IV Сафаргалиев. науч. чтений. Саранск, 1999. С. 601–604.

- Николаев С. Д. Общее и особенное в типологии и структуре крестьянской семьи Волго-Вятского региона в первой половине XIX века // История и культура Волго-Вятского края (к 90-летию Вятской уездной архивной комиссии): тез. межрегион. науч. конф. Киров, 1994. С. 388–391.

- Николаев С. Д. Структура мордовской семьи первой половины XIX в. // Проблемы дореволюционной истории крестьянства Мордовии. Саранск, 1991. С. 85–104. (Тр. НИИЯЛИЭ; вып. 103).

- Першин С. В., Першина Т. А. Историография проблемы трансформации структуры семьи финно-угорских народов // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2020. Т. 20, № 1. С. 9–17. DOI: 10.15507/2078-9823.049.020.202001.009-017.

- Першин С. В., Першина Т. А. Структура семьи населения Мордовии в первой половине XIX века // Проблемы аграрной истории и крестьянства Среднего Поволжья: cб. материалов VI регион. науч. конф. Историков и аграрников Среднего Поволжья. Йошкар-Ола, 2002. С. 172–178.

- Першина Т. А., Першин С. В. Родственный состав мордовской, русской и татарской семьи в первой половине XIX в.: сравнительный анализ // Языки культуры в контексте исторического наследия: к 100-летию со дня рождения Э. Р. Тенишева: сб. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. Пенза, 2021. С. 259–262.

- Стрекалов Д. В., Стрекалова Н. В. Структура и типология провинциальной городской семьи в конце XVIII – первой половине XIX века (на материалах Тамбова) // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2018. Т. 23, № 172. С. 119–130. DOI: 10.20310/1810-0201-2018-23-172-119-130.