Роль гендерных стереотипов в формировании этнокультурной идентичности молодежи

Автор: Турсалиева Гуля Жакыпбековна, Костюк Ширин Аалиевна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 4 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

В данной статье анализируется понятие «гендерные стереотипы», особенности таких сущностных характеристик гендерных стереотипов, как «женственность» и «мужественность». Определяется, влияние этнокультурных ценностей в процессе социализации молодежи на укрепление традиционных гендерных стереотипов «мужественности» и «женственности» в дальнейшем самоопределении молодежи. Выявляются уровни гендерных стереотипов и их современное распространение среди молодежи Кыргызстана и их роль в качестве этнокультурного идентификатора.

Гендерные стереотипы, идентичность, этнокультура, женственность, мужественность

Короткий адрес: https://sciup.org/14123494

IDR: 14123494 | УДК: 372.857

Текст научной статьи Роль гендерных стереотипов в формировании этнокультурной идентичности молодежи

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 372.857

На социальном уровне формирование гендерных стереотипов определяется, прежде всего, представлениями о мужественности и женственности, характерными для данной культуры. Для каждой культуры характерен свой ряд представлений о мужественности и женственности. Структура и содержание этих стереотипных представлений зависит не только от исторической стадии и уровня развития соответствующего общества, но и от этнокультурного своеобразия, в котором бытуют подобные представления.

Различия в гендерных образах варьируются вместе с особенностями этнической культуры. В культуре одного этноса может преобладать тенденция к равноправию мужчин и женщин и стиранию различий между ними, касающихся стиля жизни и психологических характеристик. В то же время в культуре другого этноса могут поддерживаться значительные различия между полами и формами их поведения, а также психологическими особенностями, связанными с их ролью в продолжении рода и заботе о подрастающем поколении. [1, c.62].

Тенденции, связанные с гендерными различиями, господствующие в тех или иных этнических культурах, могут также иметь различную направленность: к примеру, в одной культуре типичной может быть ситуация, когда все важнейшие решения принимают мужчины, а женщины должны подчиняться этим решениям, а в другой культуре основная тенденция может носить противоположный характер. В любом обществе и в любой этнической системе мужчинам и женщинам всегда будут свойственны специфические гендерные роли. В представлениях о гендерных образах важную роль играют гендерные стереотипы, которые представляют собой сформировавшиеся в культуре обобщенные представления о том, как действительно ведут себя мужчины и женщины

Cогласно, мнению исследователя А. Здравомыслова, этническая культура состоит из этнической идентичности, традиций, обычаев, нравов, присущих определенному этносу [2, с. 15]. В связи с этим возникает необходимость всестороннего изучения роли и места этнокультурных процессов в системе межэтнических отношений, в том числе и того, какое влияние эти процессы оказывают на повседневную жизнь народа, на формирование представлений о гендерных образах и гендерных стереотипах поведения. В рассмотрении взаимосвязи гендера и этнической культуры правомерно исходить из различий социальных ролей мужчины и женщины в современном обществе. В проведенном нами исследовании были сформулированы вопросы, для того чтобы понять степень влияния социальной и культурной среды на формирование гендерных стереотипов у молодежи нашей страны.

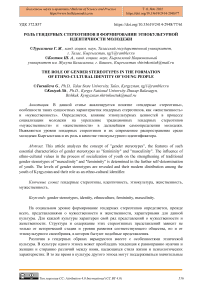

■ Религия

■ Школа, ВУЗ 16%

Народные традиции и обычаи 28%

■ Семья 25%

Родственники; ; 13%

СМИ 5%

Рисунок 1. Данные по ответам на вопрос «Что, с Вашей точки зрения, повлияло на формирование у Вас представлений о роли мужчины и женщины в обществе?»

Как видно из Рисунка 1, на народные традиции и обычаи указывают 28% респондентов, что еще раз подтверждает, какую большую роль наряду с семьей играют традиции в формировании роли и статуса женщин и мужчин в обществе.

В исследовании были затронуты вопросы изучения и описания таких национальных традиций киргизского народа, как калым и умыкание невесты, об их влиянии на судьбы молодых людей. Результаты глубинных интервью показывают, что данные традиции оказали больше негативного влияния на судьбу респондентов, нежели позитивного.

Света, 33 года, Иссык-Кульская область: «К калыму я отношусь негативно, потому что это плохо отразилось на моей жизни. Меня можно сказать, купили родственники мужа, а мои родственники продали. Мне был 21 год. Это трагедия для меня лично. Я прожила с ним 2 года. Эти 2 года прошли в пьянках мужа и упреках свекрови. Я должна была терпеть и радоваться, что они меня приняли в свою семью и дали большой калым…»

Осмоналы, 36 лет, Таласская область: «Когда мне было 18 лет у меня была девушка, я ее любил и хотел жениться. Пошел к ее родителям. Просил их разрешения. Ее отец сказал, что не против, но только нужно заплатить калым как положено и запросил 25 баранов и еще денег. Откуда у меня столько. Ее родители нашли ей богатого жениха. Но если серьезно, я все таки думаю, что люди не скот, их нельзя заставить жить вместе потому что так родителям хочется. Обычаи, наверное, важны, но нужно думать еще о том, что человек чувствует»

Вследствие этого, те социокультурные данности, которые окружают молодого человека с самого рождения и воспринимаются им как неизменные и единственно правильные, часто не изменяются и в течение жизни, ибо человек видит, что они подтверждаются в каждодневной практике. Своим собственным детям в процессе воспитания он опять передает все те же социокультурные данности.

Чтобы выявить степень влияния гендерных стереотипов на процесс гендерной социализации нами был задан вопрос: «Не жалеете ли Вы (что родились мальчиком или девочкой)? Легко ли быть Вам мужчиной/женщиной в нашем обществе. Почему? Обоснуйте несколькими предложениями». В процессе анализа данного вопроса мы сгруппировали ответы респондентов и в основном ответы девушек носили более пессимистичесий характер, по сравнению с ответами молодых парней.

Так, к примеру, ответ студентки Таласского государственного университета звучит таким образом: «Быть женщиной для меня очень трудно. Ведь женщина должна быть нежной, умной, женственной. Я часто задаю себе вопрос «Выйдет ли из меня идеальная жена и мать?». Иногда я жалею, что я девушка. Ведь мальчики делают все, что хотят, они чувствуют себя более свободными, чем девочки. Я хотела бы ходить как они к друзьям, приходить домой, когда захочу. Я хочу чувствовать себя свободной, делать то, что я желаю, а не то, что мне приказывают».

Банковский работник (г. Бишкек): «У нас в семье я одна и четыре мальчика. Впервые различия между мальчиками и девочками я почувствовала, когда мне было 6 лет, когда братьям на лето брили волосы, а мне не стали, подчеркнув, что я «она же девочка». А когда я подросла, мне родители не разрешали ходить на те же вечеринки и школьные дискотеки, куда ходили братья, а если разрешали, то на час или два и всегда говорили: «Раз ты девочка, то ты должна сидеть дома». И я всегда думала, что родиться девочкой это божье наказание».

Представитель НПО Таласской области отмечает, что «при выборе профессии отец был категорически против моего выбора, он сказал это не женская профессия. И я поступила туда, куда он захотел. Я жалею, что родилась девочкой, всю жизнь зависима от мнения родителей, мужа, близких и наконец, общества. Если бы я была особой мужского рода, я в жизни достигла бы большего. Потому что мужчины могут сделать свою судьбу так, как они хотят. И сколько бы мы не говорили о равноправии, мы девушки зависим от обстоятельств, от случая и от того сценария, который заранее предписали нам родители и общество».

Студент (г. Бишкек): «Я очень рад, что родился мальчиком, что бог сотворил меня таким. Я очень часто слышал и слышу от девочек, что они жалеют, что не родились мальчиками, и ни разу не слышал от мальчиков, чтобы они жалели, что не девочки. Уже одно это говорит, что мужчиной быть лучше, у тебя никаких проблем. В отличие от женщин мужчине с мужчиной легче найти общий язык, даже, если он преподаватель. А у девушек наоборот, если преподаватель женщина, это создает еще больше проблем».

Студентка Иссык-Кульского государственного университета: «В семье я самая младшая. И когда отец с братом что-то делают по хозяйству, они всегда зовут меня, т.е. мужскую тяжелую работу я делаю наравне с братом, сравнительно я даже физически сильнее некоторых парней, но я стараюсь не показывать этого, что я такая сильная. Чтобы обо мне не говорили: «Вот она, какая сильная, как мужик». Мне хочется быть нежной и слабой как другие девушки, чтобы обо мне заботились, защищали, а не говорили: «А она может за себя постоять».

Продавец детских игрушек (г. Бишкек): «В школе в нашем классе мальчиков была мало и учителя всегда были на стороне мальчиков. Если девочка побьет мальчика учителя ругали ее и говорили, как тебе не стыдно девочка никогда не должна поднимать руку на мальчика. А также мне и самой хотелось быть мальчиком, потому что папа после работы в основном сидел и отдыхал и смотрел телевизор. И мама тоже очень часто говорила, что было бы лучше, если бы я родилась мальчиком и бабушка не очень любила, упрекая маму, что родила девочку». Если исходить из ответов респондентов, то именно, в семье, зачастую закладываются и поддерживаются определенные гендерные стереотипы, которая является одним из основных факторов гендерной социализации. В рамках исследования мы хотели проанализировать влияние агентов социализации, в частности родителей на гендерную социализацию молодежи индикатор — модель супружества: традиционная (отец-глава и кормилец, а мать – хранительница очага); паритетная (отец и мать равно участвуют в выполнении семейных ролей, решения принимаются на основе консенсуса); нетрадиционная (в частности во многих вопросах доминирует мать.)

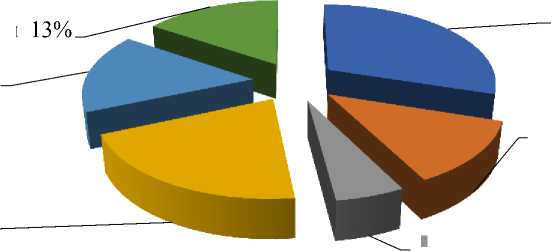

Традиционная (у нас отец- глава и кормилец, мать — хранительница очага)

Паритетная (Отец и мать равно участвуют в выполнении семейных ролей, решения принимаются на основе консенсуса)

-

■ Нетрадиционная(у нас в решении многих вопросов доминирует мать)

Рисунок 2. Ответы на вопрос «Как бы Вы охарактеризовали модель супружества родителей?»

Результаты нашего исследования показывает, что доминирующая часть — 47% респондентов оценивают модель супружества родителей традиционным, что еще раз подтверждает, преобладание традиционной модели построения супружеских отношений в нашем обществе. Преобладание традиционной модели супружества, вероятно и оказало влияние на дальнейшее планирование молодежью модели супружества в собственной семье (Рисунок 3).

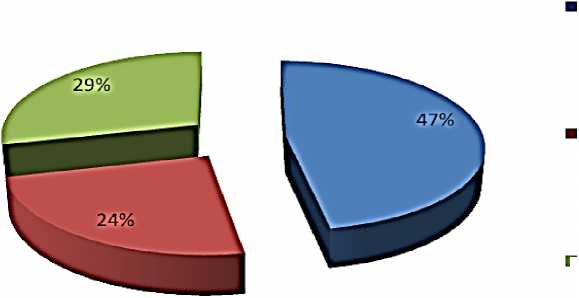

И анализ ответов респондентов показывает, что большая часть опрошенной молодежи Кыргызстана по прежнему придерживается традиционных представлений построения модели супружеских отношений — 43%, и только 23% опрошенных не хотели бы придерживаться традиционной модели супружеских отношений. А 35% опрошенных респондентов затрудняются ответить на данный вопрос.

Поскольку в процессе социализации большинство взрослых поощряют мальчиков за мужественность и осуждают за женственное поведение, а с девочками поступают наоборот, ребенок сначала учится различать мужские и женские образцы поведения, затем – выполнять соответствующие правила и, наконец, интегрирует этот опыт в целостной структуре идентичности [7, с. 67].

■ Затрудняюсь ответить 34%;

Нет, не хотел бы 23%;

Да хотел бы 43%;

Рисунок 3. Ответы на вопрос «Хотели ли Вы воспроизвести в своем браке традиционную модель отношений?»

Что не могло не оставить свой отпечаток на общественном сознании молодежи, и не сформулировать традиционную точку зрения молодежи на статус женщины и мужчины в обществе, которая видна из Рисунка 4.

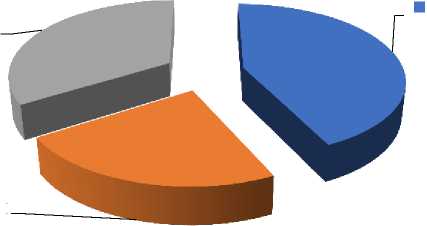

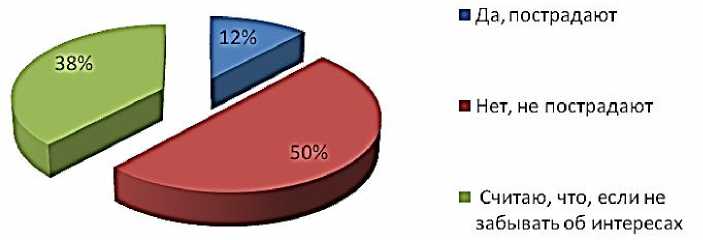

семьи, то не пострадают

Рисунок 4. Как Вы считаете, не пострадают ли интересы семьи, если муж будет заниматься политикой и предпринимательской деятельностью?

■ Считаю, что, если не забывать об интересах семьи, то не пострадают 15%

Да, пострадают 60%;

Рисунок 5. Как Вы считаете, не пострадают ли интересы семьи, если жена будет заниматься политикой и предпринимательской деятельностью?

-

■ Нет, не пострадают 25%;

Анализ сравнения показателей Рисунков 4 и 5 свидетельствует о том, что в патриархатном обществе Кыргызстана, несмотря на трансформационные изменения, более 60% опрошенных респондентов считают, что в случае, когда жена занимается политикой и предпринимательской деятельностью, интересы семьи могут существенно пострадать. Что касается активного участия мужчин в политической жизни общества и предпринимательской деятельности, то опрошенные респонденты более толерантны, солидарны с сильным полом, т.е. только 15% считают, что интересы семьи могут пострадать.

Следовательно, можно сделать заключение, что ребенок рождается мужского или женского пола, но в результате воспитания становится мужественным или женственным, идентифицирует свое положение с соответствующей гендерной ролью, что и является процессом формирования мужской или женской половой идентичности в соответствии с принятыми в данном обществе культурными нормами.

Таким образом, этническая патриархатная культура, формируя личность на основе своих стереотипов, создает условия существованию дискриминации и неравенства мужчин и женщин во всех сферах. В процессе социализации, молодые люди в зависимости от пола, начинает идентифицироваться с закрепленными в культуре представлениями о том, какими мужчины или женщины должны быть.

Список литературы Роль гендерных стереотипов в формировании этнокультурной идентичности молодежи

- Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Фрунзе: Кыргызстан, 1990. 480 с.

- Эфендиев Ф. С. Этнокультура и национальное самосознание. Нальчик: Эль-Фа, 1999.

- Берн Ш. Гендерная психология. СПб: Прайм ЕВРОЗНАК, 2001. 320 с.

- Бем С. Л. Линзы гендера. Трансформация взглядов на проблему неравенства полов. М.: РОССПЭН, 2004. 336 с.

- EDN: QXLMST

- Виноградова Т. В., Семенов В. В. Сравнительное исследование познавательных процессов у мужчин и женщин: роль биологических и социальных факторов // Вопросы психологии. 1993. №2. С. 63-71.

- Давыдова Н. М. Глава семьи: распределение ролей и способ выживания // Общественные науки и современность. 2000. №4. С.51-58.

- Здравомыслов А. Г. Тройственная интерпретация культуры и границы социологического знания // Социологические исследования. 2008. №8(292). С. 3-18.

- EDN: JKBPEF

- Карасаева А. Х. Особенности гендерного разделения у киргизов // Проблемы гендерных отношений в Кыргызстане: Сб. статей. Бишкек, 2004. С. 18-20.

- Хаджимуратова Н. Женщины Кыргызстана в народных традициях. Бишкек, 2006.