Роль инновационных методов обучения в повышении качества образования на примере первичной экспериментальной методологии

Автор: Ярматов Маматкадыр, Абдырахманова Ж.С., Абдуллаева Жыпаргуль Душабаевна, Садырбаева Асила Сабиржановна, Умарова Н.Б., Асанбекова У.Р.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 3 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследования: в настоящее время в образовательных учреждениях всех уровней широко используются инновационные методы для создания и развития познавательных способностей учащихся, самопознания, самопознания, формирования. Цели исследования: определение роли инновационных методов обучения в повышении качества образования при помощи первичных экспериментальных методов. Материалы и методы исследования: Приведены примеры и этапы экспериментальных работ на уроках химии развивающие полный спектр практических навыков и возможностей для учащихся в процессе преподавания. Результаты исследования: инновационные и нетрадиционные методы обучения - это способы организации взаимодействия учителя и ученика и самостоятельной учебной деятельности учащихся в процессе обучения. Выводы: активное использование инновационных и нетрадиционных методов улучшает взаимодействие, быстрее читает материал и запоминает информацию, полученную в ходе обсуждения.

Инновационные методы, инновационное обучение, совместная работа, повышение качества, образование, методология, эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/14123446

IDR: 14123446 | УДК: 378.14

Текст научной статьи Роль инновационных методов обучения в повышении качества образования на примере первичной экспериментальной методологии

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 378.14

При инновационной работе учащиеся обсуждают проблему, понимают, что есть несколько способов ее решения, и учатся сравнивать свои взгляды с мнениями других [1]. Творческая инициатива поддерживается, и проблема решается сообща. Студенты развивают глубокую мысль и знают, что каждый имеет право высказать свое личное мнение. Уверенность в себе не может развиваться и доминировать друг над другом [2].

В результате учащиеся становятся более активными и общительными. У них будет возможность продемонстрировать свои знания и критическое мышление. Учит работать в парах и малых группах, видеть проблему и находить решения. У них есть способность слушать и уважать друг друга, а у студентов развиваются глубокие идеи. При выполнении задания они используют свой и чужой опыт.

В результате активное использование инновационных и нетрадиционных методов улучшает взаимодействие, быстрее читает материал и запоминает информацию, полученную в ходе обсуждения. Интерактивные методы на уроках химии такие как «Анализ понятий», технологии «Шаг за шагом», «Мельница», «Бумеранг», «Резюме», «Блиц-вопрос», метод «Испытание наблюдательности», «Озеро знаний», «Таинственный сундучок», «Дом знаний» помогают освоить тему урока и позволяют оценить их объективно [3].

«Инновация» означает «взаимодействие». Инновационное обучение — это взаимодействие в процессе обучения, которое способствует взаимодействию и сотрудничеству пар и групп [4].

Главной особенностью инновационного обучения является то, что процесс обучения осуществляется в парах и в малых группах. Совместная работа стимулирует интерес каждого учащегося к общей работе и требует исследовательской и творческой активности. Исследования показывают, что использование инновационных методов обучения повышает качество знаний учащихся. Предлагаемые исходные эксперименты — метод стартовый эксперимент в обучении - демонстрируют новый метод организации учебной деятельности студентов по естественным наукам. Метод «стартовый эксперимент» был разработан немецкими специалистами по проекту GIZ с целью обучения школьников самостоятельно формировать опыт [5].

В качестве образца приводятся сведения об организации, ведении и применении методов стартового эксперимента в обучении в химическом, биологическом и математическом образовании, образец урока по определенной теме, методические материалы по его проведению.

В статье рассмотрены понятия инновационное обучение как взаимодействие между преподавателем и учащимися в процессе обучения, которое способствует взаимодействию и сотрудничеству пар и групп. Приведены примеры экспериментальных работ на уроках химии развивающие полный спектр практических навыков и возможностей для учащихся в процессе преподавания. Графические рисунки и схемы наглядно иллюстрируют ход каждого этапа в данном эксперименте. Даны определения важным понятиям способствующие организации этапов цикла усвоения новых знаний.

В то же время содержание учебника развивает понятийные обобщения учащихся путем проведения проверочных экспериментов на основе тщательных наблюдений, вопросов и гипотез экспериментов, предъявляемых учителем.

При этом развиваются познавательные умения в приобретении и применении знаний целенаправленно, т.е. студенты смогут применять ранее полученные знания, анализировать взаимосвязи, фильтровать данные, оценивать гипотезы и результаты экспериментов, а также комбинировать новые знания и применять их в повседневной жизни, бытовой и экономической сферах.

При этом они приобретают важные социальные и коммуникативные компетенции, необходимые для естественных наук. Работа в малых и больших группах, подкрепление мозгового штурма, проверка групповых гипотез будут активно обсуждаться посредством презентации групповой работы, а учащиеся приобретут навыки реалистичной оценки друг друга. Благодаря подходу стартовый эксперимент в обучении учитель может взять на себя новую роль. Уже не престиж знания сообщает учащимся новые знания и определяет правильность их мышления, а будет организатором, руководителем и мультипликатором процесса обучения для всей аудитории и отдельных групп другими словами, организует этапы цикла усвоения новых знаний: «Исходный эксперимент», «Наблюдения», «Проверочный эксперимент», «Выборочные наблюдения», «Вопросы», «Гипотезы», «Что изучается», «Проверочные эксперименты», «Групповые результаты», «Разработка концепции», «Определение приложений».

«Начальный эксперимент» — моделирует обсуждение по шагам методики и отслеживает участие всей аудитории в отлаженном процессе. Концепция – это продукт сотрудничества учащихся, цель которого преследует преподаватель.

Подход стартовый эксперимент в обучении включает в себя полный спектр практических навыков и возможностей для учащихся и преподавания. Для того чтобы сделать этот метод доступным и понятным для пользователей, рекомендуется разработать занятие «Условия и признаки химических реакций».

-

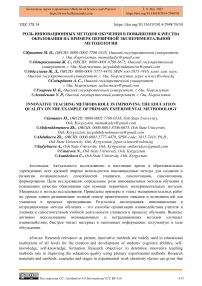

1. Стартовый эксперимент. Состав: сахар, зола, спиртовые свечи, спички, ручка, ложка из огнеупорного железа. Демонстрационный эксперимент учителя:

-

а. Ложка песка удерживает сахар в пламени спиртовой свечи (Рисунок 1).

-

б. Тающий песок в пламени спиртовой свечи посыпает сахар пеплом (Рисунок 2).

-

в. Возьмите кусочек сахара щипцами и подержите его над пламенем спиртовой свечи (Рисунок 3).

-

2. Наблюдения.

-

а. При плавлении сахара в пламени спиртовой свечи образуется бурое вещество.

-

б. Когда расплавленный песок сыпал пепел на сахар, он воспламенялся открытым пламенем.

-

в. Когда вы держите кусочек сахара в пламени спиртовой свечи, только пораженная часть пламени плавится и становится коричневой.

-

3. Тестовый эксперимент.

-

4. Избранные наблюдения.

-

5. Вопросы.

Два студента выходят и повторяют первоначальный эксперимент, чтобы проверить точность наблюдений.

Сахар растаял и образовалась коричневая субстанция. Когда он посыпал пеплом растопленный сахар, он воспламенился и воспламенился. Когда сахар попадал в пламя спиртовой свечи, только пораженная часть пламени плавилась и становилась коричневой.

-

а. Почему сахар становится коричневым при нагревании?

-

б. Почему вспыхнуло пламя, когда пепел посыпали растопленный сахар?

-

в. Почему, когда вы держите кусочек сахара в пламени спиртовой свечи, плавится и становится коричневой только затронутая часть пламени?

-

6. Гипотезы.

-

1. а) Коричневый цвет сахара при нагревании может быть результатом химической реакции.

-

б) Обесцвечивание сахара началось только при нагревании.

-

в) Для протекания некоторых реакций требуется температура.

-

2. Когда золу посыпают расплавленным сахаром, она вызывает воспламенение белого пламени, что может ускорить реакцию.

-

3. При попадании кусочка сахара в пламя спиртовой свечи только пораженный участок становится коричневым, и для того, чтобы произошла реакция, может потребоваться увеличение контактных поверхностей веществ.

-

7. Что изучается.

-

а. Определите температуру, необходимую для протекания реакции.

-

б. Определение вещества, ускоряющего химическую реакцию.

-

8. Проверочные эксперименты

с. Определить зависимость веществ от контактных поверхностей для реакции.

Требуемые материалы:

Группа 1: медная проволока, подставка, спиртовая свеча, соли хромата, сера, CaCO 3 , пробирка, известковая вода.

-

а) Медная проволока нагревается в спиртовке с помощью держателя.

-

б) Соли хромата сжигают на железной пластине.

-

в) Карбонат кальция нагревают в пробирке с газовой трубкой.

Группа 2: сахар-песок, зола, огнеупорная ложка, спиртовая свеча, газовые трубки, H 2 O 2 , MnO 2 , пробирка, ель (деревяшка), уксусная кислота, HCl, NH 4 OH

-

а) Расплавленный песок посыпают сахарной золой и сжигают в пламени.

-

б) Налейте H 2 O 2 в пробирку и разделите под действием MnO 2 .

-

в) Уксусную кислоту нагревают с помощью HCl, а затем NH 4 OH.

Группа 3: щепки, опилки, химические ложки, ручки, спиртовые свечи, сахарный песок, зола, огнеупорные ложки, железные хлопья, железная стружка, соляная кислота, пробирки, ручки.

-

а) Кусок дерева, опилки.

-

б) сжигание кубиков сахара и сахарного песка в пламени.

-

c) Частицы железа и остатки железа подвергаются воздействию соляной кислоты.

-

9. Групповые результаты.

Группа 1:

-

а) Когда пламя блокировало медную проволоку, образовывалось черное вещество.

-

б) При нагревании хроматных солей со спичкой образуется зеленый порошок.

-

в) При нагревании карбоната кальция выделяется газообразное вещество.

Группа 2:

-

а) Реакция ускорилась, когда расплавленный песок посыпали пеплом и подожгли.

-

б) Ускоренное разложение под действием MnO 2 на перекись водорода.

-

в) Уксусная кислота превращается в новые вещества при воздействии соляной кислоты.

Группа 3:

-

а) Чем меньше вещество, тем выше скорость реакции.

-

б) Горение сахарного песка ускорено.

-

в) Чем больше поверхность контакта вещества, тем быстрее протекает реакция.

-

10. Разработка концепции.

-

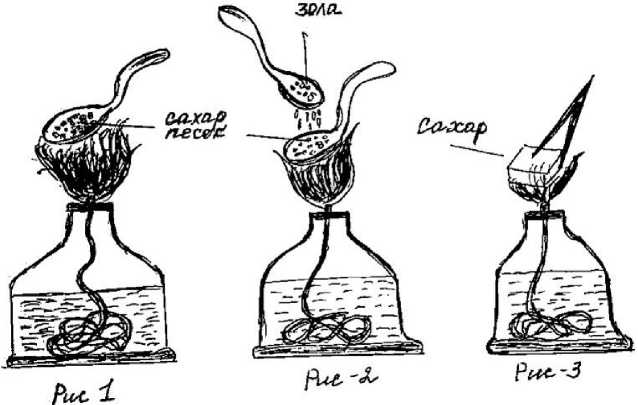

1. Условия химических реакций: температура, измельчение, плавление, катализатор, давление и др. (Рисунок 4).

-

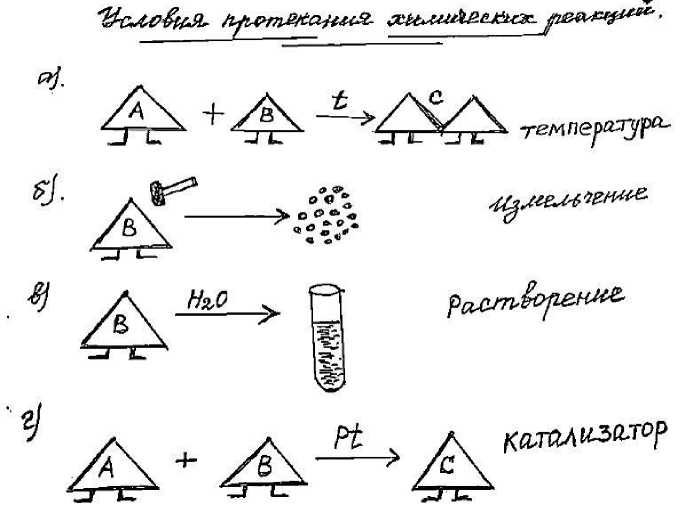

2. Признаки химических реакций: обесцвечивание, выделение газа, образование осадка, выделение света и тепла (Рисунок 5).

-

11. Определите области применения.

Вещества, полученные химическими реакциями, используются в хозяйстве, быту, технике, фармацевтике, медицине, в экологически чистом производственном цикле.

Непрерывное и широкое использование метода стартовый эксперимент в обучении естествознанию в образовательных учреждениях всех уровней будет способствовать развитию у обучающихся самостоятельности, уверенности в себе, творческой активности, формированию соответствующих компетенций, результатов обучения и образовательных стандартов, дальнейшему повышение качества образования.

Рисунок 4. Условия химических реакций: температура, измельчение, плавление, катализатор, давление

Рисунок 5. Признаки химических реакций

Список литературы Роль инновационных методов обучения в повышении качества образования на примере первичной экспериментальной методологии

- Чернышева Л. А. Современный урок химии: инновационные ресурсы // Вестник БГУ. 2015. №3. C. 56-60.

- Чернецкая Л. В. Инновационные технологии в преподавании химии // Концепт. 2013. №1. C. 309-311.

- Саримова Д. С. Использование инновационных методов в оценивании знаний учеников по химии // European science. 2020. №3 (52). C. 8-10.

- EDN: UYXGJM

- Маркина В. М., Прудникова Е. Г. Применение инновационных технологий при изучении химических дисциплин для подготовки специалистов аграриев // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2013. №4. C. 363-364.

- EDN: RDQAKN

- Кособаева Б., Син Е., Токомбаева П. Реализация межпредметных связей на уроках химии // Проблемы науки. 2016. №10 (52). С. 136-140.