Роль образования в формировании качества рабочей силы в России

Автор: Быкова Е.А.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Социально-экономические аспекты развития образования

Статья в выпуске: 2 (156), 2011 года.

Бесплатный доступ

На сегодняшний день образование играет ведущую роль в формировании качества рабочей силы, имеет сложные взаимосвязи с другими элементами социально-экономической системы. Все проблемы, наиболее ярко проявляющие себя на рынке образовательных услуг, по мнению автора, можно решить только комплексно, в рамках взаимоувязанных планов социально-экономического развития всех регионов России.

Качество рабочей силы, человеческий капитал, производительные силы, труд, рабочее население страны, квалифицированный труд, труд обученный, трудовая мобильность

Короткий адрес: https://sciup.org/143181460

IDR: 143181460

Текст научной статьи Роль образования в формировании качества рабочей силы в России

Вопросы формирования, развития и качества рабочей силы являются объектом пристального внимания и научного исследования со времен Адама Смита, который выдвинул и обосновал положение о ведущей роли труда в создании стоимости товаров. По мере развития капитализма анализ качества рабочей силы перерос в теорию человеческого капитала. В России 20-го века кадровая политика государства опиралась на развиваемую советскими учеными теорию трудовой стоимости, которая, как известно, получила свое логическое завершение в трудах К. Маркса.

Часто зарубежные и отечественные ученые, изучая эффективность использования работников на производстве, обсуждали они и те же вопросы, и тогда становилось очевидным, что понятия «качество рабочей силы» и «человеческий капитал» во многом являются синонимами. В советские времена, когда образование, включая высшее, являлось для населения бесплатным, разница в смыслах анализируемых понятий была очевидной. При переходе экономики России на рыночные рельсы и распространении платного образования, понятия «качество рабочей силы» и «человеческий капитал» стали ближе.

Значительный вклад в создание теории экономики труда социалистического хозяйства внес известнейший советский экономист и статистик С.Г. Струмилин, серьезно изучавший труд, его производительные силы, научную организацию труда и многие другие вопросы экономики труда. В 1935 году он писал: «Рабочее население любой страны представляет собой основную производительную силу любого общества» [4, С. 409]. Из контекста, очевидно, что под рабочим населением страны понимается рабочая сила как способность к труду.

Качество же рабочей силы С.Г. Струмилиным определено через качество труда, к которому она способна.

Понятие квалификации предполагает качественную оценку труда. Труд более квалифицированный – это труд более высокого качества по сравнению по сравнению с другими, т.е. более сложный или требующий большей точности и тонкости в работе, больше уменья, а стало быть, предполагающий и более продолжительную профессиональную выучку рабочего [4, С.58].

При этом при сравнении разных видов труда (например, кузнеца или пекаря) в качестве соизмерителя С.Г. Струмилин предложить использовать необходимое время обучения (или уровень образования) для того, чтобы иметь возможность заниматься конкретным видом трудовой деятельности.

Недаром «квалифицированный труд» и «труд обученный» употребляются как вполне равнозначные синонимы. Задача измерения качества труда, таким образом, значительно упрощается, ибо выучка для самых разнообразных профессий легко поддается сравнению по своей продолжительности [4, С. 61].

Необходимо понимать, что уровень образования является не единственной характеристикой качества рабочей силы как способности к качественному труду. Немаловажную роль играют в этом и другие факторы – состояние здоровья, общий культурный уровень развития, трудовая и территориальная мобильность и другие характеристики рабочей силы.

Однако, несомненно, в условиях НПТ роль образования в формировании качества рабочей силы значительно увеличивается, во много определяя другие характеристики анализируемого понятия. Так, например, социологи выявляют сильную зависимость между уровнем образования и здоровьем. Образованный человек больше внимания обращает на свое здоровье и в большей степени придерживается здорового образа жизни.

Таким образом, наиболее значимой характеристикой качества рабочей силы является уровень образования. По данным Российского отделения ПРООН наша страна в целом обладает неплохим образовательным потенциалом. 47% населения имеет образование не ниже среднего профессионального, уступая по этому показателю только Канаде (48%) и значительно опережая все остальные страны. В России по охвату высшим образованием девушки превосходят юношей почти в 1,5 раза, и в обычных классах обучается четверть детей с ограничениями по здоровью, еще 28% учится в коррекционных классах обычных школ. В странах ОЭСР этот показатель составляет более 40%. В настоящее время доля иностранных студентов в России составляет менее 2% от общего числа иностранных студентов в мире и имеет тенденцию к снижению.

Однако остается открытым вопрос, в какой степени система образования способствует снижению неравенства и росту благосостояния граждан. Для России это означает необходимость анализа того, почему при таком высоком уровне образования населения и почти полном поголовном охвате мальчиков и девочек средним образованием и массовым профессиональном образовании социальное неравенство в России не снижается, а уровень населения далек от средних показателей стран ОЭСР? [2, С.43]

С нашей точки зрения одна из причин социально-экономического неравенства в России кроется в значительной дифференциации уровней развития регионов в России, в том числе и по уровню образования.

В 2008 году общий уровень грамотности в России составлял 99, 4%, число учащихся в возрасте от 7 до 24 лет – 75% и образовательный индекс в целом – 0,913. Но при этом имелась значительная дифференциация по регионам.

Лучшие образовательные показатели дала Москва, где уровень грамотности составлял 99,8%, 100% населения в возрасте от 7 до 24 лет обучалось в учебных заведениях, и образовательный индекс в целом составил 0,999. Минимальные значения образовательных показателей имела Республика Ингушетия – соответственно 96,2%, 47,2% и 0,799, хотя в целом Республика Ингушетия по ИРЧП заняла не последнее, а только 75 место из 80 за счет высокого индекса продолжительности жизни (0,918) [2, СС.150-151].

Качества образования одного уровня (общего среднего, начального профессионального и т.д.) может быть различным. Широкое распространение платного образования способствует усилению этих различий. Доступ к качественному образованию все чаще зависит от уровня дохода семьи. Различие стартовых экономических позиций в возможности доступа к образованию воспроизводит социально-экономическое неравенство. Таким образом, выпускники общеобразовательных школ имеют далеко не одинаковые возможности в получении дальнейшего образования из-за разного уровня полученных знаний, и введение ЕГЭ пока не решает эту проблему.

Неравенство в доступе к образованию проявляет себя уже в дошкольных учреждениях. Если семьи первой 20-и процентной группы с наименьшими располагаемыми дохода в 2008 году тратили на пребывание своего ребенка в дошкольном учреждении 6757 рублей в месяц, то для пятой группы семей с наибольшими располагаемыми расходами эти траты составляли 10899 рублей [1, С. 91]. Учитывая, что родительская плата за содержание ребенка в государственном дошкольном учреждении не превышала 1000 рублей, затраты родителей на дополнительные занятия с детьми различались более чем в 1,7 раза. И это только средняя разница затрат на дошкольное образование детей в наименее и наиболее обеспеченных группах семей, тогда как в каждой группе имеется еще и своя дифференциация, которая во много раз увеличивает указанную цифру.

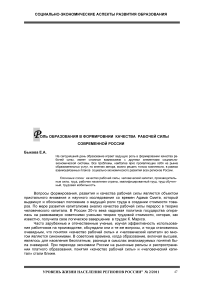

Негосударственные образовательные учреждения пока имеют незначительную долю в общей численности общеобразовательных учреждений современной России, но их доля неуклонно растет (рис. 1).

□ Доля негосударст в енных общеобразов ат ельных учреждений в общей численности общеобразов ат ельных учреждений (%)

□ Доля численност и учащихся негос у дарс т в енных общеобразов ат ельных учреждений в общей численности учащихся общеобразов ат ельных учреждений (%)

Рис.1. Негосударственное общее образование в России1

Если в 2000 году треть экономически активного населения в возрасте 15 – 17 лет составляли безработные, то в 2005 году этот показатель уже равнялся 38,64% , а в 2008 – 48,06%. Это при общем сокращении численности экономически активного населения в указанной возрастной категории за тот же период более чем в 2 раза1. Очевидно, что в настоящее время успешный выход на рынок труда без хорошего профессионального образования практически невозможен.

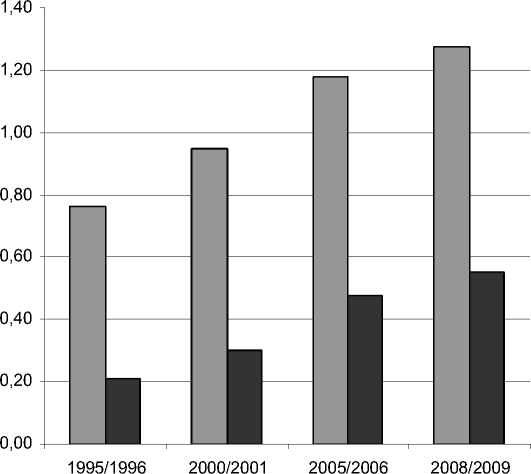

Среди занятого населения в возрасте 15 – 29 лет преобладает молодежь с высшим профессиональным образованием, среди безработных той же возрастной категории – молодежь со средним (полным) общим образованием (рис. 2).

Общая проблема профессионального образования в современной России заключается в его недостаточной коррелированности с потребностями экономики. Причем эти проблемы характерны не только для негосударственного, но и для государственного образования.

По состоянию на 1 октября 2009 года доля выпускников государственных и муниципальных образовательных учреждений профессионального образования, обучавшихся на бюджетной основе по очной форме обучения, не получивших направление на работу, в общей численности выпускников этих образовательных учреждений для учреждений среднего профессионального образования составила 7,3 %, для учреждений высшего профессионального образования – 6,4 %.

□ занятое население в возрасте 15 - 29 лет

□ безработное население в возрасте 15 - 29 лет

ВПО – высшее профессиональное и послевузовское образование

СПО – среднее профессиональное образование

НПО – начальное профессиональное образование

СО(п) – среднее (полное) образование

ОО – основное общее образование нет ОО – не имеют основного общего образования

Рис. 2. Структура занятого и безработного населения в возрасте 15 – 29 лет (%)2

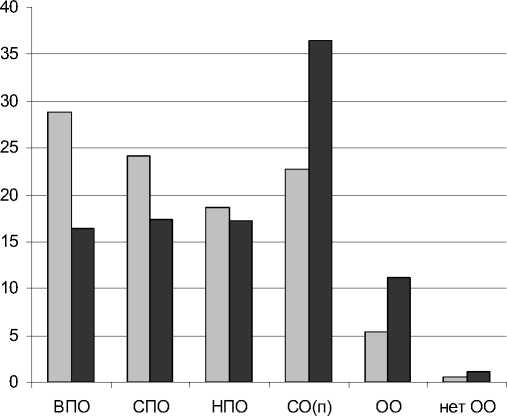

При этом наблюдался разброс этих показателей по федеральным округам России (рис.3).

Рис. 3. Доля выпускников учреждений СПО и ВПО, обучавшихся на бюджетной основе и не получивших направления на работу, по федеральным округам России на 1 октября 2009 г. (%)

Дифференциация по регионам России еще больше. Если в Сахалинской области не получили направления на работу только 1,3% выпускников среднего профессионального образования, обучавшихся на бюджетной основе, то в Камчатском крае этот показатель составил 56,4%. Аналогичная дифференциация имелась по выпускникам высшего профессионального образования, обучавшимся на бюджетной основе. В Пензенской области среди них не получили направления на работу только 1,3%, тогда как в том же Камчатской крае – 61,4% [3, СС. 86-87] .

Проблемы несогласованности рынка труда и рынка образовательных услуг приводят к развитию структурной безработицы, усиливающей социально-экономическое неравенство. Так, заработная плата руководителей организаций и их структурных подразделений, не имеющих среднего (полного) образования, более чем в 2 раза выше заработной платы работников с высшим профессиональным образованием, вынужденных выполнять неквалифицированную работу.

Кроме того, наблюдается гендерное неравенство в оплате труда при одинаковом состоянии на рынке труда. Заработная плата женщин – руководителей организаций и их структурных подразделений в 1,4 раза меньше заработной платы их коллег – мужчин, занимающих те же должности [5, С. 434]. У квалифицированных рабочих с начальным профессиональным образованием аналогичный разрыв составляет 1,5 раза.

В целом можно сделать вывод, что образование, играя ведущую роль в формировании качества рабочей силы, имеет сложные взаимосвязи с другими элементами социально-экономической системы, поэтому все проблемы, наиболее ярко проявляющие себя на рынке образовательных услуг можно решить только комплексно, в рамках взаимоувязанных планов социально-экономического развития всех регионов России.

***

-

1. Дети в России. 2009: Стат. сб./ ЮНИСФЕР, Росстат. М.: ИИЦ «Статистика России», 2009.- С. 91.

-

2. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2010. Цели развития тысячелетия в России: взгляд в будущее. – М., 2010. - С. 43

-

3. Молодежь в России. 2010: Стат. сб. / ЮНИ-СФЕР, Росстат, М.: ИИЦ Статистика России, 2010. - С. 86-87.

-

4. Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. – М.: Наука, 1982. - С. 409.

-

5. Труд и занятость в России. 2009: Стат.сб./ Рос-стат - М.: ИИЦ Статистика России, 2009. - С. 434

Список литературы Роль образования в формировании качества рабочей силы в России

- Дети в России. 2009: Стат. сб./ ЮНИСФЕР, Росстат. М.: ИИЦ «Статистика России», 2009.- С. 91.

- Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2010. Цели развития тысячелетия в России: взгляд в будущее. - М., 2010. - С. 43. EDN: VMPGKP

- Молодежь в России. 2010: Стат. сб. / ЮНИСФЕР, Росстат, М.: ИИЦ Статистика России, 2010. - С. 86-87.

- Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. - М.: Наука, 1982. - С. 409.

- Труд и занятость в России. 2009: Стат.сб.Рос-стат - М.: ИИЦ Статистика России, 2009. - С. 434.