Роль смешанного обучения в высшем образовании: «первые шаги» студентов к неустойчивой работе и жизни

Автор: Мельник А.Д.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Модернизация образования

Статья в выпуске: 3 (112), 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Дискуссия о вызовах и последствиях перманентных кризисов для университетской жизни с точки зрения студентов выстраивается вокруг проблемы качества высшего образования. Его измерение в контексте перехода российских университетов к модели смешанного обучения автор предлагает осуществить через индикатор восприятия форматов обучения. Цель статьи - определить параметры позитивного и негативного отношения потенциальных студентов к высшему образованию с элементами онлайн, выделить его преимущества и недостатки. Материалы и методы. Для изучения проблемы были проведены онлайн-опрос среди абитуриентов бакалавриата, магистратуры 2021-2022 гг., поступающих на очную форму крупного российского вуза; опросы автора от 2015 г. (по схожей методике); полуструктурированные интервью со студентами по окончании 1 курса из числа опрошенных в рамках количественного исследования 2021 г. и выпускниками вуза 2021 г., работающими в цифровом секторе. Результаты исследования. По итогам проведенного исследования выявлен непрерывный рост позитивного отношения студентов к смешанному и онлайн-обучению. Постепенно гибкие формы обучения воспринимаются студентами всех уровней как естественный процесс высшего образования. Обоснована важная роль в смешанном обучении развития элементов самостоятельности путем освоения цифровых навыков, умений планировать, что отвечает на вызовы неустойчивости в будущей трудовой деятельности и социальной жизни. Интервью дают понимание, что смешанное обучение требует большей активности студентов в образовательной среде. Такой опыт усиливает их адаптивность к меняющемуся содержанию труда. Модель смешанного обучения ограничена тем фактом, что студенты, консервативные во взглядах на обучение («за» традиционное обучение), имеют более устойчивые ориентации на самореализацию по специальности. Для них нужно обеспечить гибкие траектории перехода к смешанному обучению, чтобы снизить тревожность относительно образовательных нововведений. Обсуждение и заключение. Сделанные автором выводы вносят вклад в развитие научных представлений о взаимосвязи рынка труда и высшего образования, где ключевой задачей становится подготовка молодежи к прекарной занятости и социальной жизни. Материалы статьи представляют интерес для исследователей высшего образования, руководства университетов, готовых в рамках модели смешанного обучения формировать новые подходы к управлению образовательной средой и повышению ее гибкости, где студент изменяет себя для адаптации к неустойчивому будущему.

Ожидания потенциальных студентов университетов, качество высшего образования, смешанное обучение, традиционное обучение, цифровизация высшего образования, неустойчивая работа и жизнь, перманентный кризис

Короткий адрес: https://sciup.org/147241524

IDR: 147241524 | УДК: 378-057.875 | DOI: 10.15507/1991-9468.112.027.202303.506-521

Текст научной статьи Роль смешанного обучения в высшем образовании: «первые шаги» студентов к неустойчивой работе и жизни

Оригинальная статья

Ускоренная цифровая трансформация образовательных процессов высшей школы повлияла не столько на обновление цифровой инфраструктуры университетов, что сопряжено со значительными расходами вузов [1], сколько на университетскую жизнь, в особенности студентов и появление у них новых образовательных практик. Нестабильность устойчиво вошла в повседневную практику людей, и пандемия, поначалу кажущаяся новой реальностью, быстро вписалась в рамку иных перманентных кризисов1.

Наиболее обсуждаемой темой перманентных кризисов является проблема качества образования, переосмысление которой стало традиционным в контексте изменчивости рынка труда и его слабой связи с высшим образованием. Наблюдается отставание системы высшего образования в подготовке специалистов нового типа, способных в той или иной мере самостоятельно формировать навигацию своих действий, что снижает возможности успешной адаптации молодежи к неустойчивой работе и жизни.

Весомым изменением в подходах к обучению по модели смешанного и онлайн-обучения в личностном плане является высокая степень автономности студента на основе непрерывного изменения самого себя. Этот навык крайне востребован во взрослой жизни и необходим для адаптации к неустойчивости профессионального будущего. В силу отставания образовательных практик высшего образования от изменчивости рынка труда (прежде всего содержания самого труда) среди молодежи возникают трудности: по итогам школьного образования и даже по окончании вуза у них не всегда сформированы ориентации на продолжение образования. Проявляются проблемы саморазвития личности.

Результаты всеохватного социального эксперимента университетов по поводу использования разных форматов обучения до конца не изучены в силу отложенного эффекта. Однако уже сейчас очевидно, что опыт «миграции» университетов в вынужденное дистанционное обучение, несмотря на возникшие проблемы, будет преобразован в новые возможности для студентов [2] в контексте становления в вузах смешанного обучения.

Мы исходим из гипотезы: несмотря на то, что первые месяцы экстренного перехода на дистант оценены экспертами высшего образования как шторм, после пика перманентного кризиса смешанное обучение стало естественной практикой вузов. В то же время оно сохраняет потенциал улучшения содержательных аспектов и может стать неожиданным разворотом студентов в сторону будущего: их успешной адаптации к неустойчивости на рынке труда и в социальной жизни.

В отличие от традиционного, направленность смешанного обучения на персонализацию в образовании, формирование субъектной позиции студента, повышение его проактивности, расширение коммуникаций в онлайн-формате (с привлеченными экспертами, работодателями) определяет потребности в корректировке подходов к управлению образовательной средой университета, где меняется роль студента в учебном процессе.

В этой связи предлагаем изучить опыт крупного российского вуза и сформировать некоторые выводы о первых шагах университетов в реализации модели смешанного обучения, косвенно измерив вклад вуза в его восприятие студентами. Цель исследования – изучить параметры, определяющие позитивное и негативное отношение студентов и первокурсников к смешанному обучению в высшем образовании. Акцент сделан на анализе того, как опыт включения в практику смешанного обучения может помочь обучающимся в адаптации к неустойчивой работе и социальной жизни после окончания вуза.

Обзор литературы

Изучение трансформации образования и его меняющейся роли в обществе возникло задолго до пандемии. По мнению исследователей высшего образования, изначально эволюция онлайн-обучения спровоцировала революцию в высшем образовании в плане его цифровизации [3]. Вхождение онлайн-образования в мейнстрим актуализировало фундаментальные вопросы о его качестве и масштабах2.

Еще в начале 2000-х гг. американские исследователи прогнозировали:

онлайн-обучение (личностно-ориентированный подход, предполагающий самостоятельный выбор и активность студентов за счет применения методов проблемно-поискового, проектного обучения) заменит традиционное через «промежуточную форму» смешанных курсов, сочетающих онлайн-обсуждения с личными встречами. Консерватизм системы высшего образования как вполне жизнеспособная перспектива развития был окончательно подорван масштабом перманентного кризиса (COVID-19), затронувшего студентов большинства стран.

Выделим ведущие факторы, формирующие отношение студентов на разных этапах взаимодействия с вузом к форматам обучения. Ключевой составляющей высшего образования является социальная и академическая интеграция как механизмы студентосбережения и успешности [4]. Становление смешанного обучения в российском контексте воспринято студентами негативно: односторонний поток информации, непонимание материала, нужда искать ответы на вопросы самостоятельно в интернете, большие временные затраты и личные усилия на прохождение курса [5].

В высшем образовании административные инструменты поддержки взаимодействия пока не выработаны [4]. Развитие цифровых коммуникаций с элементами личных встреч, методов визуализации и групповой работы может стать ключом к снижению социальной напряженности, повысить удовлетворенность курсом [3; 6].

Следующий индикатор в восприятии студентами взаимодействия преподаватель – студент в смешанном обучении – это увеличение когнитивной вовлеченности [7], т. е. целенаправленного понимания, осмысленности содержания, что обеспечивается интерактивностью [8]. Для этого необходимы личная активность студента в освоении нового, умения делать выбор и планировать обучение, а также обладать навыками самоорганизации. Центральным становится формирование у студентов роли проактивной личности, когда она готова прилагать большие личные усилия, временные и финансовые ресурсы в освоении будущей специальности.

Проактивость связывается с потребностью личности самостоятельно обучаться во взрослой жизни, чтобы обеспечивать трудовую деятельность и ее меняющееся содержание. Дословно это личность, которая может влиять на изменение окружающей среды [9]. В современном обществе содержание труда меняется непрерывно. Уже в вузе на уровне образовательных практик важно вырабатывать у студентов стремление к проактивности. Пока таких практик в вузах немного, например проектное обучение. Адаптация студентов к проектной деятельности осложняется их неготовностью к ответственности и самостоятельности, установкой на индивидуализм [10]. Необходим поиск инструментов для раскрытия склонностей личности к той или иной трудовой деятельности. Почему это кажется важным?

В условиях неустойчивости работы и жизни экономические мотивы перестают быть надежной опорой для выбора профессионального будущего. Образование больше не является социальным лифтом3, обеспечивающим высокие доходы и карьеру. Самоопределение в профессии помогает формировать будущее содержание труда и усиливает мотивацию к освоению нового [11] на протяжении всей жизни, даже в условиях нестабильности, когда место работы быстро меняется и требуется дообучение.

Самоопределение в будущей профессии снижает чувство отчужденности как среди «обучающихся – одногруппников – преподавателей», так и к содержанию самого обучения. Такой позитивный эффект от смешанного обучения заметен далеко не у всех. Иной причиной повышения вовлеченности в обучение выступает снижение пропущенных занятий теми, кто совмещает работу и получение высшего образования. Для них смешанные курсы – стимул осваивать материал в свободное от работы время. Усиливается внутренняя мотивация личности к освоению нового, когда важны не только формальные индикаторы (посещения и оценки), но и понимание материала.

Доказано, что смешанное обучение не приводит ни к значимому снижению успеваемости студентов, ни к ее увеличению [5]. Для университетского менеджмента по образовательной деятельности это может являться ресурсом в поддержании академической успеваемости студентов.

Возросла значимость умений, навыков комфортно и творчески работать в новых образовательных средах [12]. Еще один аспект в ходе дискуссии о преимуществах и недостатках смешанного обучения - психоэмоциональный фактор, уровень стресса [13; 14]. Отмечают также разницу в навыках цифровому обучению [15], трудности с оцениванием результатов обучения, контролем преподавателями практик нечестного поведения со стороны студентов [16]. Несмотря на сложности в организации преподаватели и студенты в университетах не только завершили личный переход на полнофункциональное обучение, но и поняли, что смешанное обучение также эффективно и содержательно, как и традиционное, которое воспринималось в качестве единственно возможной реальной жизни [17].

Наконец, цифровая трансформация тесно взаимосвязана с развитием университетского управления, изменением образовательной среды путем основанных на данных управленческих решений [18]. Стратегическое развитие продвинутых университетов базируется на установлении доверия и усилении вовлеченности всех заинтересованных субъектов4, в том числе путем онлайн-механиз-мов получения обратной связи, напрямую влияющей на качество образовательной среды и ее улучшение.

Материалы и методы

Изучая смешанное обучение, мы стремимся проверить, насколько отношение студентов к нему улучшается, и может ли опыт включения в эту практику помочь воспринимать неустойчивость будущей работы и жизни как естественный процесс. Эмпирическая база опирается на кейс крупного российского вуза - Уральского федерального университета (УрФУ) и подходит для расширения представления об изучаемой проблеме и понимания закономерностей. Это системообразующий образовательный центр региона среди российских вузов имеет статус ведущего, включен в программу «Приоритет-2030» исследовательского трека в 2021 г., занимает 4-ю позицию по количеству студентов (28 815)5,1-ю - по зачисленным на бюджет бакалаврам в 2021 г. (4 422)6, 1-ю - по приросту бюджетных мест на 2022 г.7.

Для решения поставленной цели использованы следующие методы и процедуры. Во-первых, онлайн-опрос с персонифицированной рассылкой по e-mail среди абитуриентов бакалавриата, магистратуры 2021–2022 гг., поступающих на очную форму (n = 6 191). Отклик от генеральной совокупности – 13 %. Все респонденты были проинформированы об участии в исследовании. Характеристики опрошенных: уровень образования (поступающие в бакалавриат – 78 % и магистратуру – 22 %), пол (44 % мужчин и 56 % женщин), планы поступить на бюджет – 77 %, контракт – 23 %. Средний возраст поступающих на бакалавриат – 18 лет, в магистратуру – 25 лет. Во-вторых, используются данные, собранные по схожей методологии среди первокурсников 2015 г. в рамках исследовательского проекта «Траектории и опыт студентов университетов России». В УрФУ опрошено 760 бакалавров 1 курса очной формы обучения. Среди них 39 % мужчин и 61 % женщин. Обучаются на бюджете – 59 %, на контракте – 41 %. Их можно использовать с некоторым допущением для оценки изменений в отношении к смешанному обучению. В-третьих, проведены полуструктурированные интервью со студентами по окончании 1 курса из числа опрошенных в рамках количественного исследования 2021 г. (n = 10). Изучены обе группы: как позитивно воспринимающие до поступления в вуз (в момент заполнения анкеты) смешанное обучение, так и приверженцы традиционного обучения. Применена выборка полярных случаев по уровню образования (бакалавриат, магистратура), основе обучения (бюджет, контракт) и образовательным профилям. Данные раскрывают, как изменилось отношение к смешанному обучению по окончании первого учебного года. В-четвертых, полуструктурированные интервью с выпускниками вуза 2021 г., работающими в цифровом секторе (n = 5). Применена выборка полярных случаев: уровень образования (бакалавриат, магистратура), трудоустройство в сфере IT-технологий, digital-отраслях, содержание труда в которых непрерывно меняется, а также новых форм занятости, появившихся вследствие цифровизации (блоггинг, трейдинг и др). Данные позволяют сопоставить получен -ный завершившими первый курс опыт, навыки и те, которые способствуют адаптации молодых специалистов к неустойчивости будущей работы и жизни, опираясь на авторские исследования о реализации выпускниками вуза стартовых профессиональных траекторий и имеющиеся в научной литературе выводы.

Результаты исследования

Отмечается рост позитивного восприятия как смешанного, так и онлайн-обучения, поэтому в дальнейшем анализе данные группы объединены. Главным дифференцирующим фактором при изучении отношения к форматам обучения выступает уровень образования (табл. 1).

Магистранты легче адаптируются к переходу на модель смешанного обучения в силу большего опыта университетской жизни и взаимодействия с работодателями, когда к старшим курсам бакалавриата в среднем 74 % получают опыт вторичной занятости (по исследованиям авторов 2017–2021 гг.8). Для них это рациональная модель поведения, сокращающая «учебную нагрузку, когда не нужно ждать конца перерыва между онлайн и очными занятиями, что раздвигало твой день» (студент, мужчина, магистратура, естественные науки, бюджет), время на дорогу от дома до учебы: «не надо никуда ездить» (студент, мужчина, магистратура, естественные науки, бюджет), повышающая возможности работать: «дневные пары посещать с работы или смотреть в записи» (студент, женщина, магистратура, гуманитарное направление, бюджет).

Т а б л и ц а 1. Отношение к форматам обучения потенциальных студентов в разрезе уровней образования в 2015, 2021, 2022 гг., % от числа ответивших

T a b l e 1. Attitudes of bachelor and master degree applicants toward learning formats in 2015, 2021, 2022, % of the number of respondents

|

Формат обучения / Learning format |

Потенциальные студенты бакалавриата / Bachelor degree applicants |

Потенциальные студенты магистратуры / Master degree applicants |

||||||

|

2015 |

2021 |

2022 |

динамика / trend |

2015 |

2021 |

2022 |

динамика / trend |

|

|

Традиционный / Traditional |

64 |

51 |

41 |

н/д |

31 |

30 |

||

|

Смешанный / Blended |

30 |

41 |

49 |

н/д |

49 |

47 |

||

|

Онлайн / Online |

6 |

8 |

10 |

" |

н/д |

20 |

23 |

|

Источник : здесь и далее в статье все таблицы составлены автором.

Source : Hereinafter in this article all tables were drawn up by the author.

Поэтому 23 % магистрантов в 2022 г. хотели бы заменить традиционное обучение на крайний формат – онлайн-занятия.

На отношение потенциальных студентов 2021–2022 гг. к смешанному обучению могут действовать и иные параметры.

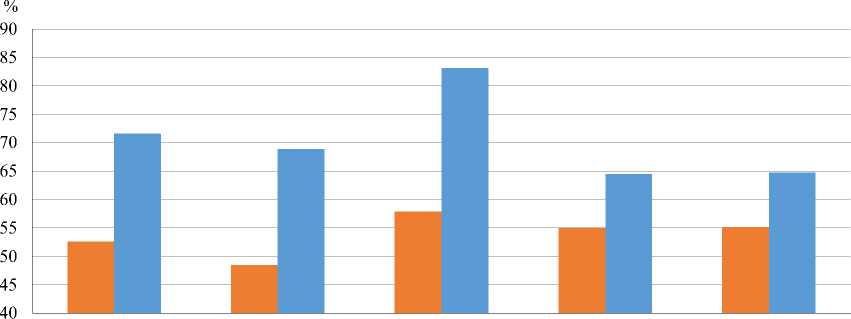

Различия выявлены по образовательным профилям9. На входе в университет наиболее восприимчивы к смешанным курсам потенциальные студенты IT-направлений (рис. 1). Получив первичный опыт, инженеры также понимают, что с точки зрения технологий смешанное образование соответствует требованиям «века цифровизации» (студент, мужчина, магистратура, инженерное направление, бюджет). Они могут стать пилотными группами для апробации университетами новых инструментов и механизмов организации смешанного обучения.

После окончания первого курса студенты гуманитарных, экономических и естественно-научных направлений по-прежнему сдержаны в оценках к смешанному обучению из-за дефицита «живого общения» (студент, женщина, бакалавриат, гуманитарное направление, контракт), передающего «эмоции, реакции» (студент, мужчина, магистратура, естественные науки, бюджет).

Возрастает потребность в интегрированности в университетские сообщества и непосредственно студенческий коллектив [10]: «преподаватели работают над сплочением коллектива, получаешь взаимную помощь» (студент, женщина, бакалавриат, гуманитарное направление, контракт). Даже у будущих IT-специалистов вне университетской общности «падает мотивация к учебе» (студент, мужчина, специалитет, математика и IT, бюджет). Решением на уровне университетского менеджмента должен стать поиск баланса между сохранением общения с преподавателем и цифровыми технологиями, что обеспечивает студенческую вовлеченность [19].

Естественные науки Инженерные науки / Информационные и математика / Engineering Sciences технологии / Natural sciences Information

Экономика и управление / Economics

Потенциальные студенты бакалавриата / Bachelor’s degree applicants

Потенциальные студенты магистратуры / Master’s degree applicants

Р и с. 1. Доля потенциальных студентов, поддерживающих смешанное обучение, в разрезе образовательных профилей в 2021–2022 гг., % от числа ответивших

F i g. 1. The share of applicants who support blended learning by educational profile in 2021–2022, % of the number of respondents

Источник : здесь и далее в статье все рисунки составлены автором.

Source : Hereinafter in this article all figures were drawn up by the author.

Преимуществом адаптации к учебе в смешанном формате выступает включение уже с первого курса в самостоятельный поиск инструментов, позволяющих воспринимать неустойчивость как естественный процесс. Такой опыт пригодится тем, кто выберет удаленную работу, где происходит сужение социальных связей как в профессиональной среде, так и личных контактов [20], что компенсируется путем создания гибридных офисов10.

Мужчины проявляют большую консервативность, чем женщины. Поддерживают смешанное обучение, поступая на бакалавриат, 55 % женщин и 49 % мужчин, в магистратуру – 72 % женщин и 65 % мужчин. Видимо, уже на уровне поступления в вуз, у женщин формируется стремление иметь более гибкую траекторию, что со временем усиливает гендерное неравенство и их прекаризацию в труде. Женщины, сохраняющие семейные ценности, чаще трудятся неполный рабочий день или имеют почасовой заработок, теряя из-за этого в заработных платах [21].

Проживая в малых городах, 51 % поступающих в бакалавриат и все (немногочисленные в выборке) магистранты позитивно относятся к смешанному обучению. Это связано со снижением финансовых потерь «на съем жилья» (студент, мужчина, магистратура, естественные науки, бюджет) и «питание» (студент, мужчина, магистратура, инженерное направление, бюджет). Во взрослой жизни экономия времени до офиса проявляется еще более остро: «когда есть выбор между задачами и тем, что нужно добираться до офиса, то время хочется потратить на решение задач» (выпускник, мужчина, магистр, инженер, системный аналитик).

Интересен факт, что на входе в вуз потенциальные студенты до конца не осознают, насколько важен для будущей работы и жизни навык самостоятельного принятия решений. В среднем сформировать его в вузе желают лишь 36 %. Магистранты, видимо, считают, что уже освоили его в ходе обучения на бакалавриате (табл. 2).

Ведущими сдерживающими факторами в формировании у поступающих в вуз позитивного восприятия смешанного обучения становятся внутренние. Более консервативные, поддерживающие традиционное обучение абитуриенты опасаются, что снижение непосредственных контактов в учебе напрямую сокращает возможности первичного опыта включения в профессиональную деятельность: практики на предприятии, в исследовательских проектах (табл. 2). Эти формы воспринимаются студентами как основные в адаптации к будущей работе путем снижения разрывов между навыками, опытом, полученными в вузе, и меняющимся содержанием труда.

Т а б л и ц а 2. Ожидания потенциальных студентов сформировать те или иные навыки после получения высшего образования в 2021–2022 гг., % от числа ответивших

T a b l e 2. Expectations of applicants to form certain skills after receiving higher education in 2021–2022, % of the number of respondents

|

Что для Вас важно в результате обучения в вузе? / What is important to you after studying at a university? |

Потенциальные студенты бакалавриата / Bachelor degree applicants |

Потенциальные студенты магистратуры / Master degree applicants |

||||

|

Отношение к смешанному обучению / Attitudes toward blending learning |

||||||

|

«за» / for |

«против» / against |

разница / difference |

«за» / for |

«против» / against |

разница / difference |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Хорошо освоить знания по специаль- 83 86 -3 79 79 0 ности / To acquire good knowledge in the academic specialism Получить опыт работы по специальности 62 62 0 47 54 -7 на предприятии / To gain work experience in the speciality at an enterprise/company |

||||||

10 Рыкина М. Н., Филатова О. Г. Гибридные офисы ; под общ. ред. С. Р. Филоновича. М. : НИУ ВШЭ, 2021. 126 с.

Окончание табл. 2 / End of table 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

1 5 | |

6 |

7 |

|

Сформировать хорошие социальные связи / To form good social connections |

58 |

58 |

0 |

54 |

54 |

0 |

|

Научиться оперативно работать с информацией / To learn how to work quickly with a information |

55 |

52 |

3 |

45 |

45 |

0 |

|

Получить опыт работы в исследовательских проектах в вузе / To gain work experience in research projects at the university |

29 |

34 |

–5 |

32 |

37 |

–5 |

|

Научиться самостоятельно принимать решения / To learn to make decisions on your own |

39 |

37 |

2 |

28 |

28 |

0 |

|

Выучить иностранный язык (языки) / To learn foreign languages |

33 |

32 |

1 |

22 |

26 |

–4 |

|

Пройти стажировку в зарубежных вузах / To take an internship/further training in foreign universities |

28 |

28 |

0 |

19 |

23 |

–4 |

|

Освоить курсы на английском языке / To learn disciplines in English |

15 |

12 |

3 |

11 |

9 |

2 |

Отличия в отношении потенциальных студентов к смешанному обучению выявлены и на уровне действия неэкономических мотивов в выборе будущей работы. Ожидания склонных к традиционному обучению больше связаны с самореализацией в профессии путем поиска работы по душе, по специальности. Напротив, те, для кого более значимы экономические мотивы (перспективы карьерного роста, заработная плата, должность), поддерживают смешанное обучение.

Таким образом, при проектировании и корректировке дизайна программ по модели смешанного обучения необходимо учитывать причины уязвимости и потребности тех, кто имеет ориентации на самореализацию в осваиваемой специальности и ожидает работать по ней в будущем.

Результаты интервью с завершившими первый курс подтверждают, что смешанное обучение в той или иной мере усиливает связку «вуз – рынок труда», меняя роль студента в образовательном процессе . Обучающиеся по-другому начинают воспринимать образовательный процесс, где они постепенно осознают, что для освоения нового требуется их активность (рис. 2).

Во взрослой жизни действует схожий принцип: чтобы повлиять на изменения в работе, необходимо прежде всего непрерывно самосовершенствоваться – это становится ключевым инструментом адаптивности личности к меняющемуся содержанию труда и, как следствие, неустойчивым требованиям к специалисту. Ключевым поворотом при переходе к модели смешанного обучения стало посте -пенное его восприятие университетской молодежью как естественного процесса высшего образования.

Существенную роль в этом играет первичный положительный опыт на уровне бакалавриата: «когда я поступал, не знал, что есть такое смешанное обучение, а сейчас уже нет разницы» (студент, мужчина, бакалавриат, математика и IT, бюджет). Студенческая активность проявляется в попытке сформировать те или иные навыки для становления себя как работника нового типа, что обусловлено внешней средой и необходимостью в успешной адаптации к неустойчивой работе и жизни в будущем. Личный опыт молодых людей находится в центре внимания: с одной стороны, они становятся своего рода экспертами своей жизни, с другой, свобода их действий всегда ограничена [22].

Сравним мнения выпускников вуза, занятых в цифровом секторе, и студентов бакалавриата, магистратуры после окончания первого курса, обучавшихся по модели смешанного обучения, чтобы выявить, какие навыки, опыт значимы для адаптации к изменчивости рынка труда и какие из них можно улучшить, обучаясь в смешанном формате.

Восприятие традиционного обучения / Students’ perception of traditional learning

-

• «побыстрее, да и забыть скорее» / “quickly, and forget sooner”

Потребность в реализации научной траектории в вузе / Need for scientific trajectory implementation in university

-

• «больше

взаимодействовать с научным руководителем, пойти в лабораторию» / “to interact more with supervisor, go to laboratory”

Переход в восприятии новых форматов обучения / Transition in students’ perception of new learning formats

-

• «когда железно нужно появиться на занятии, больше себя готовишь, чем просто садишься перед монитором» / “when you need to come to class, you prepare yourself more than just sit in front of monitor”

-

• «дома делаешь вид, что получаешь знания» / “pretending to get knowledge at home”

-

• «дома сложно держать самодисциплину» / “keep selfdiscipline at home is difficult”

Восприятие смешанного обучения / Students’ perception of traditional learning

-

• «либо понимай,

либо не понимай» / “either you understand or you don’t”

-

• «разбирайся сам» /

“figure it out yourself”

-

• «никто не будет за тобой гоняться» / “no one

is chasing you”

Практики нечестного поведения студентов в обучении / Students’ dishonest behavior in education

Р и с. 2. Восприятие студентами необходимой активности личности для освоения образовательного процесса высшего образования в разрезе форматов обучения11

F i g. 2. Students’ perception of the necessary individual activity for mastering the educational process of higher education toward learning formats.

Развитые цифровые навыки стали неотъемлемой частью современной работы и жизни. Они повышают шансы получить квалифицированную работу [23] и снижают уязвимость молодежи на рынке труда, присущую из-за недостатка опыта в профессиональной деятельности. Смешанное обучение возникло вследствие развития технологий: они позволяют не только «наглядно показать преподавателю формулы в таблице» (студент, мужчина, магистратура, инженерные науки, бюджет), но и «интерактивно отражать групповую работу» (студент, женщина, магистратура, экономика и управление, контракт). Проявляется самостоятельность в «поиске литературы в интернете, когда сам пытаешься понять» (студент, женщина, магистратура, гуманитарное направление, бюджет) или в процессе «погуглить параллельно с лекцией» (студент, мужчина, магистратура, инженерное направление, бюджет), что можно считать базовым digital-навыком.

Еще одной составляющей digital-навыков выступают коммуникации. Отсутствие единых подходов и отлаженных инструментов в их организации приводят к информационному вакууму, «оторванности» студентов (студент, женщина, бакалавриат, гуманитарное направление, контракт). Смешанное обучение компенсирует такой недостаток путем персонифицированной, адресной поддержки [24], обсуждения лицом к лицу сложных и важных тем [25]. Снижается напряжение, когда «можно попросить консультацию, задать вопросы при личной встрече раз в 2 недели» (студент, мужчина, магистратура, естественные науки, бюджет); «участвовать в практиках» (студент, мужчина, специалитет, математика и IT, бюджет).

Отмечена высокая степень неопределенности в рамках планирования деятельности и постановки текущих задач. В смешанном обучении у студента появляется возможность «распределять нагрузку, чтобы жить, а не заучивать в бешенном темпе» (студент, женщина, бакалавриат, гуманитарное направление, контракт). Возникает ощущение автономности, растет степень свободы, когда он может будто бы самостоятельно, без весомого участия преподавателя, определять свой образовательный трек. Закладывается установка на будущую работу «на себя». Например, так работают на площадках маркетплейсов: «могу сделать работу в любое время» (выпускник, женщина, магистр, экономист, digital-маркетинг). Молодежь не до конца понимает, что действия в образовании, работе и личной жизни всегда ограничены. Разочарование возникает, когда работодатель требует выполнение задач срочно, «уже вчера» (выпускник, мужчина, бакалавр, математика и IT, digital-маркетинг).

Действуя в ситуации неустойчивости в работе, когда «должностная инструкция никак не соотносится с тем, что будет делать сотрудник» (выпускник, мужчина, магистр, инженер, системный аналитик), работник нового типа стремится «обрести устойчивость», справляясь с трудностями путем поддержки коллектива и/или личных усилий.

Взаимная поддержка, «обмен опытом – это стандартная часть работы по решению практических задач между тем, кто имеет опыт решения задач, и новичком» (выпускник, мужчина, магистр, инженер, системный аналитик). Как уже отмечалось, ценность коллектива формируется у выпускников еще на студенческой скамье.

Готовность личности прикладывать усилия сверх требуемого становится нормой как в смешанном обучении: «чтобы справится с учебой, нужно делать больше домашки и самостоятельной работы» (студент, женщина, магистратура, гуманитарное направление, женщина, бюджет), так и в неустойчивой работе: «нормальная практика – регулярная работа в выходные, вылетает личное время» (выпускник, мужчина, магистр, инженер, системный аналитик).

Несмотря на то, что на входе в вуз ценность таких социальных навыков, как самостоятельно принимать решения и ответственность за результаты, не осознается, во взрослой жизни они крайне востребованны: «нужно решать самому, выбирать свою стратегию или повторять за другим, и за свой выбор я отвечаю сам» (выпускник, мужчина, бакалавр, экономист, трейдинг). Компенсировать этот разрыв в вузах может проектное обучение.

Неумение управлять собой в ситуации неопределенности усиливает тревожность личности. Социализация первокурсников сопровождается нежеланием выходить из «зоны комфорта» (студент, мужчина, магистратура, естественные науки, бюджет), «дома уровень стресса ниже» (студент, женщина, бакалавриат, гуманитарное направление, контракт).

Затягивается процесс адаптации к университетской жизни: «в университете атмосфера напрягает, тебе преподаватели что-то скажут, что ты ничего не знаешь, а дома реже негативная связь доходит» (студент, мужчина, бакалавриат, математика и IT, бюджет). Не формируется такое значимое личное качества, как стрессоус-тойчивость. Смешанное обучение может выступать мостиком, сглаживающим период адаптации к университету на первом курсе. Неуверенность в собственных силах спадает, по данным интервью, уже после окончания первого учебного года.

Таким образом, смешанное обучение по своей форме во многом усиливает активность личности в ходе образовательного процесса. Осуществляется попытка развития самостоятельности студентов в высшем образовании, в сравнении с традиционным обучением, где требовалось только заучивание. Пока эти действия носят эпизодический характер на уровне поиска информации, элементов планирования учебной деятельности.

До конца не решена проблема профессионального самоопределения личности, поэтому о персонализации обучения говорить рано. Когда выбор направления подготовки в вузе, а значит, и будущей трудовой деятельности слабо связан со способностями личности, ограничено ее саморазвитие. Снижается стремление к творчеству в учебе, а затем и последующее творчество в труде. Отсутствует понимание, что процесс саморазвития требует высокой психофизической и социокультурной активности студента в освоении определенной трудовой деятельности, что влияет на возможности стать профессионалом.

Проявляется низкая степень самоорганизации в учебе: «ты пассивен: сидишь в кровати с ноутбуком, больше развлекательное, а не образовательное, один отвечает, а остальные – молчат» (студент, женщина, магистратура, гуманитарное направление, бюджет). Традиционное обучение опиралось на внешние регуляторы в форме обязательств посещать лекции: «соблюдаешь дисциплину, внимаешь в себя материал» (студент, мужчина, бакалавриат, математика и IT, бюджет). При проектировании смешанного обучения приходится трансформировать эти регуляторы путем жестких дедлайнов и контроля за освоением дисциплин в срок [24].

Как следствие, процесс приобретения знаний, навыков по специальности во многом продолжает осуществляться по формальным критериям освоения образовательных программ, слабо развиты новые образовательные практики, где студенты могут попробовать что-то узнать о своих склонностях к конкретным видам труда. Отчасти это объясняет причины, почему в смешанном обучении сохраняются практики нечестного поведения, академического мошенничества: «списать можно везде» (студент, мужчина, бакалавриат, математика и IT, бюджет), хотя и появляются «системы прокторинга» (студент, мужчина, магистратура, инженерное направление, бюджет), ограничивающие их.

В силу неразвитой в вузах системы саморазвития личности университетская молодежь не всегда понимает преимущества модели смешанного обучения, которое может обеспечивать персонализацию обучения для большего раскрытия склонностей личности в трудовой деятельности: «мы привыкли учиться в традиционном формате в школе, и не понимаем, как это иначе» (студент, женщина, бакалавриат, гуманитарное направление, контракт). Такая ситуация находит отражение скорее в негативном контексте фразы «разбирайся сам» (студент, женщина, бакалавриат, гуманитарное направление, контракт). На ранних этапах становления работника нового типа – в вузе – возникают трудности с формированием собственной навигации действий, а значит, и новых моделей поведения, которые бы помогли после окончания вуза быстрее адаптироваться к меняющимся требованиям в работе и жизни.

С идентичной проблемой «разбирайся сам» (выпускник, мужчина, бакалавр, математика и IT, digital-маркетинг) сталкиваются и выпускники вуза во взрослой жизни, где высока неустойчивость в работе. Вновь возникает потребность в проявлении активности, чтобы самореализовать себя в труде. Молодым специалистам приходится продолжать образование в форме обучения в магистратуре или на дополнительных курсах для самосовершенствования. Результаты нидерландских исследований показывают, что сотрудники, склонные к проактивности, сами создают свою работу и активно меняют рабочую среду, чтобы оставаться вовлеченными. Они ставят перед собой более амбициозные профессиональные проблемы, проявляют энергичность, самоотверженность в труде и, по оценкам коллег, их производительность напрямую связана с увлеченностью работой [26]. Проактивность побуждает специалистов к творчеству в труде: «если задачи нет, то я создам ее сам» (выпускник, мужчина, магистр, инженер, системный аналитик).

Особой траекторией, где сохраняется высокая потребность в традиционном обучении, является научная. Она требует больших усилий (личностных и временных), а отрыв от университетской инфраструктуры и академического сообщества снижает мотивацию, увеличивает разобщенность с референтными группами, не поддерживает «соревновательный дух» (студент, мужчина, магистратура, естественные науки, бюджет) с одногруппниками (рис. 2). Ориентированные на самореализацию в научной деятельности, видимо, на интуитивном уровне понимают, что смешанное обучение в той форме, которая есть сейчас, имеет существенные ограничения в контексте саморазвития личности. Для таких обучающихся следует определить форматы и подходы к становлению личности, повышающие их мотивацию и вовлеченность в науку.

Таким образом, опора на внутренние факторы развития личности стимулирует ее непрерывно изменять себя в учебе и последующей работе путем поиска дополнительного обучения, как следствие, происходит адаптация к неустойчивой работе и социальной жизни.

По оценкам студентов, в отношении смешанного и традиционного обучения действует «принцип зеркальности» (студент, женщина, магистратура, экономика и управление, контракт), когда недостатки одного являются преимуществами другого. Переход к онлайн- и смешанному форматам, по мнению студентов, не столько теряет в общем качестве подготовки специалистов, сколько в живом общении, которое способствует адаптации личности как к университетскому сообществу, так и к будущей работе и социальной жизни.

Обсуждение и заключение

Изначально мера смешанного обучения была воспринята студентами как «практика сверху». Пока в зарубежных вузах рынок онлайн-образования стремительно развивался и часть курсов активно заменялась MOOK, в российских университетах этого не произошло даже в пандемию. Причины относительно невысокой популярности МООК кроются в особенностях формата, слабой мотивации преподавателей и административных рисках интеграции их в учебный процесс [27]. В то же время модель смешанного обучения с ее преимуществами и недостатками устойчиво вписалась в рамку университетского образования.

Постепенно часть студентов стала воспринимать смешанное обучение как естественный процесс в случае, если их первичный опыт был позитивным. Однако пока сохраняются критические недостатки смешанного обучения, которые текущий уровень организации образовательного процесса не компенсирует. «Голос» студентов по решению ряда проблем смешанного обучения должен быть услышан руководством университетов и преподавателями, чтобы повысить возможности адаптации будущих специалистов к неустойчивой работе и социальной жизни.

Во-первых, довольно остро стоит вопрос проектирования и разработки дизайна образовательных программ для улучшения результатов смешанного обучения. Его решение становится трансформационной возможностью как для сотрудников, так и для студентов.

Во-вторых, несмотря на то, что студенты окружены технологиями в своей повседневной жизни, и им легче вникать в материал, когда технологии включены в учебную среду, возникают проблемы их интегрированности в университетскую культуру, слабо формируются социальные навыки. Необходимы меры поддержки специалистов, участвующих в процессах саморазвития личности, которые помогут в выработке инструментов для целенаправленного взаимодействия студентов с содержанием, одногруппниками и преподавателями.

В-третьих, следует преобразовать содержание модулей, реализуемых путем смешанного обучения, и усилить их новыми образовательными практиками адаптации молодежи к неустойчивой работе и социальной жизни, подобным проектному обучению.

Диджитализацию невозможно завершить, она становится неотъемлемой частью непрерывного развития университетов. Институциональные исследования могут стать важным практическим инструментом для принятия основанных на данных управленческих решений в условиях высокой неопределенности и новых вызовов для российской высшей школы.

Результаты исследования вносят вклад в развитие концептуальных оснований пре-карной занятости. В непрерывно меняющихся обществах, когда прекарность становится свойством неустойчивого содержания труда и социальной жизни, будущим специалистам необходимо приобрести новые конкретные знания, навыки, что может обеспечить смешанное и проектное обучение.

Список литературы Роль смешанного обучения в высшем образовании: «первые шаги» студентов к неустойчивой работе и жизни

- Экономические аспекты вынужденного перехода на дистанционное обучение, или Какую цену заплатили вузы за дистант / В. А. Ларионова [и др.] // Вопросы образования. 2021. № 1. С. 138-157. https:// doi.org/10.17323/1814-9545-2021-1-138-157

- Adedoyin O. B., Soykan E. Covid-19 Pandemic and Online Learning: the Challenges and Opportunities // Interactive Learning Environments. 2020. Vol. 31, issue 2. Р. 863-875. https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1813180

- Hiltz S. R., Turoff M. Education Goes Digital: The Evolution of Online Learning and the Revolution in Higher Education // Communications of the ACM. 2005. Vol. 48, no. 10. Р. 59-64. https://doi. org/10.1145/1089107.1089139

- Kember D., Trimble A., Fan S. An Investigation of the Forms of Support Needed to Promote the Retention and Success of Online Students // American Journal of Distance Education. 2023. Vol. 37, issue 3. P. 169-184. https://doi.org/10.1080/08923647.2022.2061235

- Семенова Т. В. «Когда сидишь просто перед компьютером, он от тебя ничего не требует»: трудности и стратегии студентов при прохождении МООК в вузах // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 2. С. 292-316. https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.2.1999

- Fulford C. P., Zhang S. Perceptions of Interaction: the Critical Predictor in Distance Education // American Journal of Distance Education. 1993. Vol. 7, issue 3. Р. 8-21. https://doi.org/10.1080/08923649309526830

- Гарашкина Н. В., Дружинина А. А. Когнитивная вовлеченность как основа проектирования учебного процесса в подготовке студентов педагогических направлений // Высшее образование в России. 2023. Т. 32, № 1. С. 93-109. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2023-32-1-93-109

- A Meta-Analysis of Three Types of Interaction Treatments in Distance Education / R. M. Bernard [et al.] // Review ofEducational Research. 2009. Vol. 79, issue 3. Р. 1243-1289. https://doi.org/10.3102/0034654309333844

- Bateman T. S., Crant J. M. The Proactive Component ofOrganizational Behavior:A Measure and Correlates // Journal of Organizational Behavior. 1993. Vol. 14, issue 2. Р. 103-118. https://doi.org/10.1002/job.4030140202

- Академическая и социокультурная адаптация студентов в вузах России / П. А. Амбарова [и др.] // Высшее образование в России. 2022. Т. 31, № 12. С. 9-30. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2022-31-12-9-30

- Understanding and Shaping the Future of Work with Self-Determination Theory / M. Gagné [et al.] // Nature Reviews Psychology. 2022. Vol. 1. Р. 378-392. https://doi.org/10.1038/s44159-022-00056-w

- Бороненко Т. А., Кайсина А. В., Федотова В. С. Развитие цифровой грамотности школьников в условиях создания цифровой образовательной среды // Перспективы науки и образования. 2019. № 2. С. 167-193. https://doi.org/10.32744/pse.2019.2.14

- Lazarevic B., Bentz D. Student Perception of Stress in Online and Face-to-Face Learning: The Exploration of Stress Determinants // American Journal of Distance Education. 2021. Vol. 35, issue 1. Р. 2-15. https://doi. org/10.1080/08923647.2020.1748491

- Kabir H., Hasan Md. K., Mitra D. K. E-Learning Readiness and Perceived Stress among the University Students of Bangladesh during COVID-19: A Countrywide Cross-Sectional Study // Annals of Medicine. 2021. Vol. 53, issue 1. Р. 2305-2314. https://doi.org/10.1080/07853890.2021.2009908

- Бекова С. К., Терентьев Е. А., Малошонок Н. Г. Образовательное неравенство в условиях пандемии COVID-19: связь социально-экономического положения семьи и опыта дистанционного обучения студентов // Вопросы образования. 2021. № 1. С. 74-92. https://doi.org/10.17323/1814-9545-2021-1-74-92

- Шмелева Е. Д., Семенова Т. В. Академическое мошенничество студентов: учебная мотивация vs образовательная среда // Вопросы образования. 2019. № 3. С. 101-129. https://doi.org/10.17323/1814-9545-2019-3-101-129

- Strielkowski W. COVID-19 Pandemic and the Digital Revolution in Academia and Higher Education // Preprints. 2020. No. 2020040290. https://doi.org/10.20944/preprints202004.0290.v1

- Sustainable Management of Digital Transformation in Higher Education: Global Research Trends / E. Abad-Segura [et al.] // Sustainability. 2020. Vol. 12, issue 5. Article no. 2107. https://doi.org/10.3390/ su12052107

- Online Teaching Experience during the COVID-19 in Pakistan: Pedagogy-Technology Balance and Student Engagement / T. Abid [et al.] // Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences. 2021. Vol. 14. Р. 367-391. https://doi.org/10.1007/s40647-021-00325-7

- Vyas L., Butakhieo N. The Impact of Working from Home During COVID-19 on Work and Life Domains: An Exploratory Study on Hong Kong // Policy Design and Practice. 2021. Vol. 4, issue 1. Р. 59-76. https:// doi.org/10.1080/25741292.2020.1863560

- Рощин С. Ю., Емелина Н. К. Мета-анализ гендерного разрыва в оплате труда в России // Экономический журнал ВШЭ. 2022. Т. 26, № 2. С. 213-239. https://doi.org/10.17323/1813-8691-2022-26-2-213-239

- Clancy S., Holford J. Bounded Agency in Policy and Action: Empowerment, Agency and Belonging. // Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. Palgrave Studies in Adult Education and Lifelong Learning ; J. Holford, P. Boyadjieva, S. Clancy, G. Hefler, I. Studena (eds). Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, Springer, 2023. P. 41-61. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_2

- Kalleberg A. L. Labor Market Uncertainties and Youth Labor Force Experiences: Lessons Learned // The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. 2020. Vol. 688, issue 1. Р. 258-270. https:// doi.org/10.1177/0002716220913861

- Kizilcec R. F., Perez-Sanagustin M., Maldonado J. J. Self-Regulated Learning Strategies Predict Learner Behavior and Goal Attainment in Massive Open Online Courses // Computers and Education. 2017. Vol. 104. P. 18-33. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.10.001

- Jaggars S. S. Choosing between Online and Face-to-Face Courses: Community College Student Voices // American Journal of Distance Education. 2014. Vol. 28, issue 1. Р. 27-38. https://doi.org/10.1080/08923 647.2014.867697

- Bakker A. B., Tims M., Derks D. Proactive Personality and Job Performance: The Role of Job Crafting and Work Engagement // Human Relations. 2012. Vol. 65, issue 10. Р. 1359-1378. https://doi. org/10.1177/0018726712453471

- Захарова У С., Вилкова К. А., Абрамов Р. Н. Применение МООК в преподавании в российских вузах: почему нет роста спроса на них в условиях вынужденного перехода на дистанционное обучение? // Высшее образование в России. 2023. Т. 32, № 2. С. 125-148. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2023-32-2-125-148