Роли учителя физики в контексте цифровизации образования

Автор: Филимонова Л.В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 11-2 (62), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты исследования проблемы многообразия ролей учителя физики, связанного с процессом цифровизации образования. Представлены новые аспекты его профессиональной деятельности, отражающие специфику нового цифрового инструментария на основе IT-технологий, применяемого для решения дидактических задач обучения физике. Предложена профессиональная модель учителя физики, построенная на основе метода системной инженерии.

Роли учителя физики, цифровизация, профессиональная модель учителя физики

Короткий адрес: https://sciup.org/170193809

IDR: 170193809

Текст научной статьи Роли учителя физики в контексте цифровизации образования

В изменившемся мире необходимо переосмысление своей устоявшейся позиции каждому взрослому специалисту. Не является исключением и учитель физики. При этом важно переосмыслить заново понятия «учитель» и «физика как учебный предмет».

Изменения уже частично сказались и на статусах обучающего и обучающегося, и на содержании учебного материала, отобранного для усвоения, и на средствах, формах и методах преподавания.

Масштабная цифровизация всех сфер жизни общества настоятельно требует от учителя физики трансформации, при которой ему важно сохранить лучшие достижения классического полного физического образования человека, и при этом умело и целесообразно впустить с свою профессиональную работу необходимые, с одной стороны, и неизбежные, с другой, новшества и инновации. «Решающим фактором в достижении высокого качества обучения в цифровом образовании является цифровая компетентность преподавателя, так как это находит отражение и в качестве размещенных учебно-методических материалов и в его умении адекватно реагировать на изменения в сфере развития цифровых технологий в целях задействования новейших разработок в своей профессиональной деятельности. Очевидно, что это предполагает изменение подхода к профессиональной подготовке педагогов, ее ориентацию на цифровое образование» [8, с. 41].

Исследование сильных и слабых сторон цифровизации образования показало, что этот процесс подчиняется известным законам диалектики, как теории развития, и таит в себе не только единство, но и борьбу противоположностей. Так одни ученые отмечают неоспоримые достоинства новых технологий и считают оправданным их всевозможное применение, а другие высказывают опасения и доказывают неадекватность инноваций стоящим перед образованием задачам. Например, Грязнов С.А. пишет: «Цифровое образование является революционным методом передачи знаний. Оцифровка образования помогает смягчить проблемы, связанные с архаичными методами преподавания, содержанием учебного материала, предоставляя преподавателям мультимедийные средства обучения и привлекая учащихся с помощью методов обучения, которые используют цифровые инструменты, такие как смарт-платы, ЖК-экраны, видео и т.д.» [8, с. 50]. Чехонина О.Б. описывает множество новых преимуществ «виртуального кабинета преподавателя» в виде разработанного их коллективом образовательного сайта , где «размещены информационные ресурсы и интерактивные сервисы для подготовки и проведения занятий по биологии и химии, организации кружковой и кураторской ра- боты. Сайт предлагает обучающимся поурочные разработки и презентации учебных занятий, для закрепления изученного материала - тематические тесты, тренинги, игровые пазлы. Доступность информации в любое время позволяет студентам, пропустившим занятия, отработать пропущенный материал» [13, с. 245]. Зенков А.Р. добавляет к указанным выше преимуществам возможность автоматизации «трудоемких задач - от проверки домашних заданий до модерации дискуссий обучающихся с помощью чат-ботов» и возможность «практической трансформации системы образования из модели «образование для всех» в модель «образование для каждого» [7, с. 54].

С другой стороны, Сухарев А.В. делает вывод о неправомерности поспешности и необоснованности внедрения в образование России новых цифровых технологий, отмечая возможность нарастания проблем среди молодежи. Он настаивает на необходимости сохранения «оптимального соотношения архаики и модерна в системе образования» [12, с. 39].

Андрюхина Л.М. и ее коллеги пришли к выводу, что «продолжающиеся приумножаться аргументы «за» и «против» цифровизации свидетельствуют о необходимости тщательного анализа данного процесса» [2, с. 123].

Наша позиция соответствует компромиссу, высказанному Зенковым А.Р.: «...цифровизация образования - процесс столь же необходимый, сколько и неизбежный. Но при переходе «в цифру» критически важно сохранить подлинное «аналоговое» богатство, составляющее фундамент классической системы образования. Выпускникам учебных заведений понадобятся не только цифровые компетенции, но и фундаментальные знания, навыки критического мышления, в жизни не все будет «онлайн» [7, с. 54].

К сожалению, рыночная экономика сделала из образования новый товар. «…Увеличение результатов монетизации социальных медиа привлекает на рынок образовательных услуг новых участников. Частные лица и стартапы запускают соб- ственные, часто узкопрофильные образовательные проекты.» [7, с. 53]. То есть образование выходит из-под контроля государства и может терять необходимые ей признаки качества. А это недопустимо, так как «испокон веков образование является важнейшим социальным институтом, играет ключевую роль в воспроизводстве культурных и социальных норм, обеспечивает формирование нравственного потенциала общества» [7, с. 52]. И здесь важно привести слова В.А. Ефимова из его книги «Экономическая азбука», написанной для широкого круга читателей: «Ложное миропонимание привело к глубочайшим заблуждениям, в том числе и в сфере экономики, которая, фактически, прекратила своё существование как общественнополезная наука, переродившись в хремати-стику, в «искусство» делать деньги и наживать богатства прежде всего за счёт разорения собственного народа» [6, с. 2].

Громкова М.Т. в своей книге «Педагогика высшей школы» также пишет о том, что нарушение гармонии в субъекте образования между компонентами «индивид -личность - человек» в 20м веке привело к потере человеком разума и главного социального качества - совести [4]. Поэтому становится страшно за страну в целом, ибо «крах образования» чреват «крахом нации».

Вот в таких противоречивых условиях была поставлена задача переосмыслить роли учителя физики в новом контексте цифровизации образования.

Понимание роли учителя в жизни общества у каждого свое. Оно зависит от масштаба восприятия реальности, мировоззрения субъекта, его нравственных приоритетов, личного школьного опыта и т.д. Основной тон отношения к учителю задается государством, общественным строем (укладом) и определяется целью. Мы можем заглянуть в недалекое прошлое и сравнить то, каким образом авторитет учительства коррелирует с «качеством» образования молодежи и прогрессом (мощью) страны [9].

Учитель физики «работает» с таким сложным объектом как человек, с его мышлением, психологией, индивидуальными врожденными способностями. Отсутствие у него знаний о необходимых условиях и закономерностях интеллектуального развития ребенка - серьезный недостаток его профессиональной компетентности. Общие подходы к преподаванию не изменились, несмотря на многочисленные и весьма популярные инновационные (цифровые) разработки, которые в сущности являются методическими, улучшающими практическую реализацию прежних общих подходов к обучению. Но в педагогике не учитывается теоретический фундамент, основанный на достижениях нейрофизиологии, знании законов работы мозга человека и влиянии на него цифровых средств обучения. Нет знания о педагогике как «естественной технологии познания», нет исследований, объединяющих педагогическую мысль с истинным фундаментальным, естественнонаучным знанием о человеке в целом и «механизме» (закономерностях) его познавательной деятельности в частности.

Решить данные проблемы способен лишь специалист с профессиональным широким кругозором, мозаичным типом мышления, владеющий методом системной инженерии. По словам Б.И. Вершинина только « полное, целостное знание , построенное из множества фрагментов частного знания» становится могущественной силой [3, с. 30]. Значит на первом месте в процессе получения знания стоит полнота, системность, целостность, а значит и междисциплинарность.

На учителе лежит груз очень большой ответственности, которая редко осознается в современном мире. Для примера напомним, что даже методика учителя-новатора В.Ф. Шаталова на практике оказалась ущербной, так как приучив к зубрежке и запоминанию картинок, делала учеников бессильными перед простой задачкой, требующей понимания материала и капли сообразительности. При этом время, отведенное на познание мира, было упущено, а ум ребенка «испорчен». Выдающийся учитель физики Б.И. Вершинин на основе своего многолетнего педагогического опыта реализации авторской системы обучения физике отмечает: «В определенные периоды жизни ребенка, появляются участки мозга, готовые к приему информации, ждущие своего развития. Если их не загрузить вовремя, не включить их в работу, начинается процесс атрофии от бездействия. В результате задатки той или иной способности окажутся нереализованными. В дальнейшем наверстать упущенное невозможно, ибо в соответствии с хронологическими параметрами формирователь-ные функции специализированных генов прекращаются» [3, с. 44-45]. Это следует учитывать каждому педагогу, выбравшему столь ответственную профессию.

Учитель физики обязан:

-

• знать, как устроен познающий мозг его ученика, чтобы не упустить момент и не потерять потенциальные возможности, заложенные в генетической программе растущего человека; чтобы способности ученика со временем не тускнели и из него мог вырасти ученый с множеством изобретений.

Обучение – это целесообразное, управляемое информационное воздействие на функциональные структуры интеллекта человека с целью реализации его функциональных возможностей, то есть развития, совершенствования логики мышления, памяти, речи...

-

• Быть не только ретранслятором «экстракта» достоверных знаний, обеспечивая память человека жизненно значимым опытом, но и «режиссером» интеллектуальной деятельности учащихся. Учить самостоятельному нахождению истины, а не только преподносить ее в готовом виде.

-

• Знать, что для должного развития генетически сформированных задатков способностей, заложенных в ребенке, важно создать адекватную этой задаче образовательную среду и атмосферу.

-

• Знать, что значимую часть среды развития и становления человека составляет школа и вуз.

-

• Отличать, оценивая результаты своей работы, плоды механической памяти ученика от действительного сознательного усвоения им учебного материала.

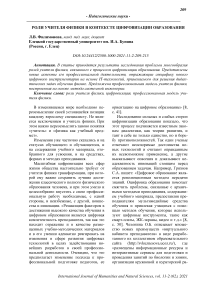

• Рис. 1.

-

• Использовать формальный язык математики (рис. 1) в тесной связи с реальными образами самих физических процессов и явлений, помня предупреждение И.П. Павлова о недопустимости при использовании языка и словесного мышления отрыва мысли от действительности. «Речь, – подчеркивал он, – не может сама по себе обеспечить познание действительности, ибо слова являются только вторыми сигналами. Утратив связь с реальными предметами и явлениями, обозначающие их слова перестают быть сигналами действительности, теряют свое познавательное значение» [3, с. 31].

Получаем такой обобщенный портрет учителя физики (УФ):

-

• УФ ценит истину в науке, честен и искренен как ученый, обладает высокими нравственными принципами и установками как человек.

-

• УФ имеет полную мозаику физических знаний и опыта и вдохновлен наукой физикой так, что может привить к ней любовь у своих учеников.

-

• УФ чу́ток, внимателен и дружелюбен к обучающимся, знает их интеллектуальные, социальные и моральные проблемы.

-

• Он является усердным, работоспособным, хорошо организованным энергичным человеком с терпением, помогающим ему работать с учениками в широком разбросе их способностей, а не только с одаренными детьми.

-

• УФ способен заслужить авторитет среди учащихся, в том числе мимикой, жестами, ясной и отчетливой речью, кра-

- сочным языком общения и передачи учебной информации.

-

• УФ знает объект своей деятельности, то есть мыслительный аппарат человека, для чего необходимо обладать «элементами контура полного знания» из психологии, нейропсихологии, нейрофизиологии, биофизики памяти и обучения, физиологии высшей нервной деятельности.

Таким образом, учитель физики в одном лице должен совмещать роли предметника (физика, математика, биолога и др.), психолога, физиолога, нейрофизиолога, артиста и являть пример нравственности и человечно- Рис. 2. сти.

Считается, что цифровые технологии расширяют возможности самостоятельной работы учащихся. Но на деле цифровые носители передают лишь языковую (лингвистическую) часть информации, теряя экстралингвистическую (внеязыковую, передаваемую тембром голоса, его громкостью, высотой, интонацией, темпом речи…). Очень часто при речевом общении более важным является не столько, что говорит человек, сколько, кто говорит и как говорит. Не важно, что сказано, важно, как сказано. Живая личность учителя в обучении незаменима никакими информационными технологиями. Ведь эмоции непосредственно влияют на обучение и память.

Несмотря на все «за» и «против» жизнь ставит учителя в новые условия и требует поиска решений для новых профессиональных задач.

Новые условия «профессиональной задачи» учителя физики:

-

• наличие альтернативных многообразных конкурирующих с ним источников информации;

-

• изменившиеся ученики, требующие иных способов коммуницирования с ними и форм подачи материала для организации учебного процесса;

-

• необходимость личного изучения и внедрения новых образовательных технологий, цифрового инструментария;

-

• требование готовности обеспечивать персонализированную траекторию каждому обучающемуся;

-

• признание субъект-субъектных отношений между учеником и учителем и др.

Учителю физики в условиях цифровизации образования приходится осваивать и различать целое множество ролей (рис. 2): лектор, ведущий вебинара, мастер, тренер, проектировщик, разработчик, организатор проектной работы и т.д.

Появившиеся в цифровом мире многочисленные возможности профессиональной деятельности открывают новые горизонты и требуют выбора своего места в образовательном пространстве страны и даже мира. И не учитывать требований времени – значит проиграть!

Рис. 2.

Появившиеся в цифровом мире многочисленные возможности профессиональной деятельности открывают новые горизонты и требуют выбора своего места в образовательном пространстве страны и даже мира. И не учитывать требований времени – значит проиграть!

В заключение отметим несколько главных мыслей:

-

1) УФ – всего лишь роль, которую (одну из многих в своей жизни) иногда играет некий человек.

-

2) Эта роль сама включает в себя множество под-ролей и так далее вглубь.

-

3) Новые технологии увеличивают количество под-ролей и требуют научиться использовать их в соответствии с принципом «Не навреди».

-

4) Стратегии адаптивного обучения и построения индивидуального образовательного маршрута порождают множество разных субъектов-учеников.

-

5) Каждый отдельный ученик на каждой отдельной ступени своей образовательной траектории нуждается в «своем» учителе.

Вывод: каждый учитель физики, опираясь на новые возможности от цифровизации образования, сам выбирает свое «геометрическое место точек» на карте образовательного пространства не только своей страны, но и мира. Конечно же в соответствии со своими целями, возможностями, компетенциями и, самое главное, смыслом человеческой жизни.

Список литературы Роли учителя физики в контексте цифровизации образования

- Алешкина Т.В. Цифровизация как инструмент роста качества образования / Т. В. Алешкина // Актуальные проблемы развития профессионального образования: Материалы II межрегиональной научно-практической конференции, Чита, 16 мая 2019 года. - Чита: Государственное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Забайкальского края", 2019. - С. 20-25.

- Андрюхина Л.М. и др. Цифровизация профессионального образования: перспективы и незримые барьеры / Л. М. Андрюхина, Н. О. Садовникова, С. Н. Уткина, А. М. Мирзаахмедов // Образование и наука. - 2020. - Т. 22. - № 3. - С. 116-147. -.

- DOI: 10.17853/1994-5639-2020-3-116-147 EDN: WAVBRF

- Вершинин Б.И. Состояние души: Беседы о педагогике как науке о путях реализации функциональных возможностей мозга / Б. И. Вершинин, Л. Е. Попов, С. Н. Постников, М. И. Слободской. - 2-е изд., испр. - Томск: Изд-во Том. гос. архитектур.-строит. ун-та, 2006. - 443 с.

- EDN: QVMJUB

- Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учеб. пособие для студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2012. - 447 с.

- EDN: RBAOVL

- Грязнов С.А. Цифровизация как вектор реформирования образования / С. А. Грязнов // Основы экономики, управления и права. - 2020. - № 3(22). - С. 50-52. -.

- DOI: 10.51608/23058641_2020_3_50 EDN: QXYEAG