Русские консерваторы конца XIX - начала ХХ в. о Н. Я. Данилевском

Автор: Стогов Д.И.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 4 (19), 2024 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается отношение правоконсервативных публицистов и политиков конца XIX - начала ХХ в. к отдельным положениям учения Н. Я. Данилевского: к идее видового разнообразия сообществ, имеющих альтернативные формы самовыражения; к идее отрицания универсальности мировых исторических законов и единой истории человечества; к идее существенного различия западноевропейского культурно-исторического типа от славянского. Вслед за мыслителем середины XIX в. русские правые конца XIX - начала ХХ в. пытались выявить и определить корень противостояния между православием и католицизмом. Идеи Н. Я. Данилевского, связанные с критикой западного либерализма, демократии, космополитизма, находили у них живой отклик. Многие русские консерваторы активно занимались популяризацией теории Н. Я. Данилевского. Развивая идеи русского мыслителя о различиях между культурными особенностями России и Запада, отечественные консерваторы конца XIX - начала ХХ в. подчеркивали важность сохранения в России самодержавной власти.

Консерваторы, славянофилы, православие, самодержавие, культурно-исторический тип, дневник, литература, публицистика

Короткий адрес: https://sciup.org/140308447

IDR: 140308447 | УДК: 1(470)(091)+329.11(470)(091) | DOI: 10.47132/2588-0276_2024_4_185

Текст научной статьи Русские консерваторы конца XIX - начала ХХ в. о Н. Я. Данилевском

В наше время, в условиях поиска и определения русской национальной идеи, многие политики, ученые, писатели и публицисты обращаются к философскому наследию выдающегося русского мыслителя, создателя теории культурно-исторических типов Николая Яковлевича Данилевского (1822–1885). Различные современные ученые и публицисты определяют этого автора как классика русской геополитики, а его труд «Россия и Европа» называют «одним из фундаментальных сочинений в русской историко-социологической литературе последних двух столетий»1. В частности, по мнению В. Г. Ланового, именно наследие Данилевского явилось одной из первых попыток «сформулировать новый взгляд на историю как на многовариантный процесс, создать принципиально новую концепцию всеобщей истории»2. Современные исследователи, отмечая заслуги Н. Я. Данилевского, обращают внимание на факт выделения им славянства как особого культурно-исторического типа3.

Немаловажный интерес представляет обращение в наши дни к трудам известных русских правых политиков и публицистов конца XIX — начала ХХ в., в которых так или иначе рассматривается творчество Н. Я. Данилевского. Под правыми мы в первую очередь понимаем тех политиков, писателей, публицистов, ученых, которые выступали за сохранение традиционного уклада (социально-экономического, политического, религиозного)4. Многие русские правые указанного периода считали себя продолжателями дела великого русского мыслителя середины XIX в. Идеи Н. Я. Данилевского и его последователей приобретают особую актуальность в условиях обострившегося глобального противостояния России и Запада.

Ключевая идея в философской системе Н. Я. Данилевского — теория «культурноисторических типов», изложенная в его фундаментальном труде «Россия и Европа» (1869). Каждый из данных типов, согласно мысли ученого, проходит, подобно живым организмам, стадии зарождения, развития, упадка и гибели. Выделив 10 основных культурно-исторических типов5, ученый также особо определил «славянский» культурно-исторический тип, при этом подчеркивая, что «развитие самобытной славянской культуры не только вообще необходимо, но теперь именно своевременно»6.

Идеи Н. Я. Данилевского о цивилизационных различиях России и Запада, о неповторимости славянской цивилизации находили живой отклик у русских консерваторов конца XIX — начала ХХ в. На этот факт указывает известный современный исследователь монархического движения М. Л. Размолодин. Историк отмечает, что внимание крайне правых в первую очередь привлекали тезисы Н. Я. Данилевского об отрицании универсальности мировых исторических законов, об отрицании некой единой истории человечества, о собственном пути развития российского культурно-исторического сообщества7. Вместе с тем, на наш взгляд,

М. Л. Размолодин только наметил контуры проблемы отношения русских монархистов к Н. Я. Данилевскому и его наследию. В настоящей статье мы осуществляем попытку раскрыть этот сюжет более подробно. При этом в нашей работе мы делаем преимущественно акцент на мировоззрении крайне правых (старейшей организацией которых традиционно считается возникшее еще в 1900 г. «Русское собрание»8), оставляя, как правило, в стороне взгляды умеренно-правых и русских националистов.

Русские монархисты конца XIX — начала ХХ в. о личности Н. Я. Данилевского. Практически все рассматриваемые нами представители правомонархического движения конца XIX — начала ХХ в. положительно (если не сказать восторженно) относились к научному наследию выдающегося русского ученого XIX в. К примеру, генерал от кавалерии, публицист, идеолог неославянофильства Александр Алексеевич Киреев (1833–1910) с глубоким сожалением отмечал, что к началу ХХ в. в России не осталось таких выдающихся людей, как Н. Я. Данилевский (называя его имя наряду с А. С. Хомяковым, Ф. М. Достоевским, братьями И. В. и П. В. Киреевскими, братьями К. С. и И. С. Аксаковыми и др.)9. А один из инициаторов создания правомонархического «Русского окраинного общества», филолог, славист, публицист, популяризатор идей славянофильства Антон Семенович Будилович (1846–1908) прямо указывал, что «Россия и Европа» Н. Я. Данилевского является замечательным произведением, которое четко демонстрирует значимость в современном мире идеи «всеславянства»10.

Положительно оценивал научную деятельность Н. Я. Данилевского и профессор римского права, публицист, поэт и литературный критик, один из руководителей «Союза русского народа» Борис Владимирович Никольский (1870–1919). Еще в молодости он, по собственному признанию, увлекался его идеями и даже написал статью о русском мыслителе11. Впоследствии Никольский перечитывал «Россию и Европу» со своими детьми. В частности, 8 августа 1915 г. ими был прочитан «большой кусок шестой главы»12.

Эти и другие многочисленные факты неоспоримо свидетельствуют: русские монархисты конца XIX — начала ХХ в. не просто живо интересовались научным наследием Н. Я. Данилевского, но и высоко его оценивали, считая Николая Яковлевича неоспоримым авторитетом, одним из основоположников славянофильства и панславизма.

Рассмотрим основные философские идеи Н. Я. Данилевского в их интерпретации русскими консерваторами конца XIX — начала ХХ в.

Противопоставление России и Запада и идея самодержавия. Правоконсервативные мыслители подчеркивали важность идеи Н. Я. Данилевского об отсутствии некоего универсального мирового исторического закона. Правые отмечали, что Россия развивается путем, отличным от западного. Так, в полемике с известным историком, впоследствии — основателем и лидером Конституционнодемократической партии П. Н. Милюковым А. А. Киреев заявлял, что философская концепция Н. Я. Данилевского не предполагает какую-то особую «исключительность»

и «эгоизм» славянства. По словам генерала и публициста, быть самим собою — это не значит являться эгоистом (аналогичной с Киреевым точки зрения придерживался также известный литературный критик консервативного направления Н. Н. Страхов)13.

В свою очередь, А. С. Будилович также писал о существенных различиях в культуре России и Запада. Публицист подчеркивал, что западноевропейская культура никоим образом не должна «пересаживаться к нам путем механической прививки». Единственный возможный способ взаимодействия славянства с западной цивилизацией, говорится в одной из публикаций Будиловича, предполагает медленную переработку «внутренними силами русской народности» западного материала14. А. С. Будилович также солидаризировался с Н. Я. Данилевским по вопросу о самобытности «греко-славянского культурного типа» и его отличия от западного типа. По его словам, главные различия между двумя культурными типами заключаются, во-первых, в природных особенностях, а, во-вторых, в разнообразии исторической школы, которая была пройдена как греко-славянами, так и западным миром, и существенно отличалась друг от друга15.

Монархисты, интерпретируя воззрения Н. Я. Данилевского, указывали, что славянскому культурно-историческому типу необходимо во что бы то ни стало сохранить свою самобытность. В частности, печатный орган «Союза русского народа», газета «Русское знамя», 17 июля 1908 г. писала: «Выйдя из-под ига татарского, русский народ начал самобытно развивать свою цивилизацию и мечтал о мировой задаче, о царе царей — императоре, живущем в Царьграде и своим правлением вносящем мир и счастье на всю землю, так как самодержавие русского православного царя неразрывно слито с идеями свободы, равенства и братства»16.

Еще одна идея Н. Я. Данилевского — о разности православного и католического мировоззрения — нашла свое отражение в правой публицистике. Крайне правые вслед за Данилевским17 отмечали, что, по их мнению, особенность характера романогерманских народов определяется чрезмерной жестокостью, насильственностью. В свою очередь, это обстоятельство, подчеркивалось в правоконсервативной публицистике, оказало влияние на формирование особенностей католичества. Фактически католический Запад не смог преодолеть этот рудимент языческого мировоззрения, продолжая жить по принципу: «Человек человеку волк». Напротив, писали русские консерваторы, «братство у русского народа основывается на христианской любви — возлюби ближнего твоего, как самого себя, на сознании, что все — братья по Христу и что у всех один Отец небесный»18. Далее в публикации крупнейшей монархической газеты «Русское знамя» делался вывод о том, что, если представители западной цивилизации активно грабили и унижали покоренные ими многочисленные народы, то православные, напротив, выстраивали с ними мирные отношения, несли другим народам культуру и просвещение.

Таким образом, высоко оценивая философские воззрения Н. Я. Данилевского о разности западной и славянской цивилизаций, крайне правые политики и публицисты популяризировали (в том числе в периодических изданиях) его идеи, пытались их интерпретировать в более четко выраженном монархическом духе, отмечая благую роль Царя как Помазанника Божиего в деле правильного устроения русского общества и русского мира.

Идея славянского единства. О славянском мире и его особенностях, о важности солидарности славянства и о его противостоянии глобальному Западу вслед за Н. Я. Данилевским писали многие русские монархисты конца XIX — начала ХХ в. Так, А. С. Будилович взял на вооружение идею Н. Я. Данилевского о природе славянского единства. Он подчеркивал, что автор «России и Европы» «рассматривал славянство как один физико-психический организм», у которого не только общее происхождение, но и общее видение «культурных задач», и славяне обладают чувством «братского равенства»19. Вслед за Н. Я. Данилевским, А. С. Будилович видел будущее славянства в преодолении противоречий между славянскими народами и в установлении между славянами общих целей, задач, в определении общих мировоззренческих установок.

Выдающийся мыслитель, ученый-славист, публицист Антон Семенович Будилович (1846–1908) на крыльце дачи графа Мордвинова, 1886 г.

Вместе с тем, А. С. Будилович предостерегал от реализации на практике так называемого «расщепления народного ядра» Русской земли. Уподобляясь Н. Я. Данилевскому, который широко использовал в своих трудах сравнение с естественными науками и проводил определенные параллели между естествознанием и функционированием общества, А. С. Будилович сравнивал русский народ с Солнцем, вокруг которого, подобно планетам Солнечной системы, вращаются малые славянские народы. Очевидно, отмечал ученый и публицист, в случае расщепления Солнца на мелкие части рухнет и вся Солнечная система. Подобно Солнцу, «расщепление народного ядра» русских будет означать крах всей славянской цивилизации20.

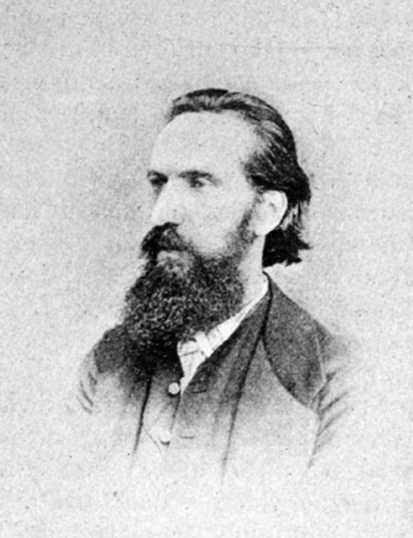

Подобно А. С. Будиловичу, близкий к правомонархистам профессор Санкт-Петербургского университета, ученый-славист, историк, академик Санкт-Петербургской академии наук Владимир Иванович Ламанский (1833– 1914) солидаризировался с панславистскими идеями Н. Я. Данилевского и признавался, что в свое время имел неоднократные беседы с автором «России и Европы» на тему славянства и его будущего21. И Н. Я. Данилевский, и В. И. Ламанский также разделяли идеи о необходимости упразднения Австрийской империи, но выступали против непосредственного присоединения земель западных славян к Российской империи, считая, что западные славяне должны сохранить свою «внутреннюю политическую самостоятельность» и обра-

Выдающийся ученый-славист, историк, академик Санкт-Петербургской академии наук Владимир Иванович Ламанский (1833–1914), 1860-е гг.

зовать вместе с Россией новую общность — славянскую федерацию22.

Б. В. Никольский в дневнике указывал на то, что Н. Я. Данилевский мечтал о «русской федерации славян»23, то есть о такой федерации славян, в которой русский народ сам сформировал бы новую славянскую общность, цивилизацию. Никольский также отмечал, что Данилевскому была присуща идея «федерального человечества», которая, по мнению ученого-правоведа, хотя в целом была характерна для всех славянофилов, но в особенности именно для автора «России и Европы»24. Здесь стоит, однако, оговориться, что Б. В. Никольский, выступая, очевидно, с позиции сохранения России как унитарного государства, еще в июле 1897 г. в дневнике указывал, критикуя позицию своего великого предшественника о России как федерации славян (возможно, не совсем верно и слишком категорично ее понимая): «Данилевский-то России предлагал стать славянской федерацией; но это бредни фантазера. Россия федерацией быть не может… Федерация моря с чайками и рыбами»25.

Отметим, что в целом русские монархисты конца XIX — начала ХХ в., многие из которых (В. И. Ламанский, Б. В. Никольский) считали себя продолжателями дела Н. Я. Данилевского, разделяли тезис автора «России и Европы» о необходимости объединения славянства в некую общность, которую условно можно было бы назвать славянской федерацией. Впрочем, они тут же оговаривались, что создание будущей общности славянства не должно привести к разложению, расщеплению самой России как основы, стержня предполагаемой федерации славян. Русский народ, Россия во что бы то ни стало должны сохранить и оберегать свое выстраданное в условиях многовековой борьбы единство, отмечали русские монархисты конца XIX — начала ХХ в.

Стоит отметить, что иногда из уст монархистов звучала критика естественнонаучного подхода Н. Я. Данилевского; в первую очередь это касается его чрезмерной увлеченности естественнонаучными сюжетами и попытками перенести законы природы на процессы функционирования общества. Подобный скептицизм отчасти встречается даже в дневнике известного поклонника и продолжателя дела Н. Я. Данилевского — Б. В. Никольского, который критически высказывался об идее «применения зоологического метода в поисках классификации общественных явлений»26. Впрочем, правовед тут же оговаривается, что этот метод, по его мнению, в целом верный, но создавать на его основе так называемое «сравнительное правоведение» было бы ошибочным27.

Гораздо более критически о естественнонаучном подходе Н. Я. Данилевского высказался русский мыслитель, сын знаменитого славянофила А. С. Хомякова, филолог, публицист, писатель, богослов, один из основателей «Союза русских людей» Дмитрий Алексеевич Хомяков (1841–1919). По его мнению, Н. Я. Данилевский как «блестящий естествовед» осуществил попытку перенести приемы своей науки в «область, ей чуждую». По мысли публициста, тем самым он причинил славянофильству скорее вред, чем пользу28. Впрочем, мыслитель не конкретизирует, в чем, собственно, состоит этот вред. Мало того, в другом очерке под названием «Народность» он весьма позитивно отзывается о естественнонаучном методе Данилевского, считая, что его взгляд «очень оригинален»29.

Подведем некоторые итоги. В целом идеи Н. Я. Данилевского, связанные с критикой западного либерализма, демократии, космополитизма, находили живой отклик у правоконсервативных политиков и публицистов конца XIX — начала ХХ в. Многие русские консерваторы активно занимались популяризацией концепции великого русского ученого. Развивая идеи мыслителя о различиях между культурными особенностями России и Запада, монархисты конца XIX — начала ХХ в., отталкиваясь от суждений ученого об извечном противостоянии России и Запада, подчеркивали важность сохранения в России самодержавной власти, в том числе и в деле упрочения позиции России в мире. Определенную долю критики снискал естественнонаучный подход Н. Я. Данилевского, согласно которому законы природы вполне можно экстраполировать на законы общественного развития. Впрочем, некоторые критические нотки не вносили диссонанс в общую положительную характеристику научного наследия выдающегося русского мыслителя, а лишь конкретизировали его идеи.

Список литературы Русские консерваторы конца XIX - начала ХХ в. о Н. Я. Данилевском

- Будилович А. С. Славянское единство / Сост., предисл. и примеч. Ю. В. Климаков, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2014. 784 с.

- Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. 6‑е изд. / Предисл. Н. Н. Страхова; статья К. Н. Бестужева-Рюмина; сост., вступ. ст. и коммент. А. А. Галактионова. СПб.: Изд-во СПбГУ, Глаголъ, 1995. 552 с.

- Киреев А. А. Учение славянофилов / Сост. С. В. Лебедев, Т. В. Линицкая, предисл. и коммент. С. В. Лебедев, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2012. 640 с.

- Кирьянов Ю. И. Русское собрание. 1900–1917. М.: РОССПЭН, 2003. 352 с.

- Ламанский В. И. Геополитика панславизма / Сост., предисл., комментарии Ю. В. Климаков, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2010. 928 с.

- Лановой В. Г. Форма государства в теории культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского // Символ науки. Международный научный журнал. 2015. № 12. С. 83–87.

- Никольский Б. В. Дневник. 1896–1918 / Изд. подгот. Д. Н. Шилов и Ю. А. Кузьмин. СПб.: Дмитрий Буланин, 2015. Т. 1: 1896–1903. 704 с.; Т. 2: 1904–1918. 656 с.

- Никольский Б. В. Дневник // Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1006. Оп. 1. Д. 1.

- Никольский Б. В. Сокрушить крамолу / Сост., предисл., коммент. Д. И. Стогов, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2009. 464 с.

- Правые партии. Документы и материалы: В 2 т / Сост. Ю. И. Кирьянов. М.: РОССПЭН, 1998. Т. 1. 1905–1910 гг. 720 с.

- Размолодин М. Л. О консервативной сущности черной сотни: Монография. 2‑е издание, доп. и перераб. / Под ред. Ю. Ю. Иерусалимского. Ярославль: Нюанс, 2012. 388 с.

- Субетто А. И., Субетто Л. Данилевский как философ истории, предтеча евразийства и цивилизационного подхода к анализу социо-культурной динамики и истории в целом // Кирилло-мефодиевские чтения, 15–16 июня 1999 г.: Сб. материалов междунар. научн. конф. Луга, 1999. С. 198–207.

- Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность / Сост., вступ. ст., примеч., именной словарь А. Д. Каплин, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2011. 576 с.