Рыболовство в системе жизнеобеспечения жителей Тарского Прииртышья в XVII-XVIII веках на примере деревни Ананьино

Автор: Татаурова Л.В., Тихонов С.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В культурном слое русской деревни Ананьино, археологическое исследование которой продолжается 15 лет, в 2023 г. получены материалы, позволившие создать модель рыболовного промысла. Выявить его значение в системе жизнеобеспечения населения как самой деревни, так и Тарского Прииртышья. Проанализированы водные ресурсы и рыболовные угодья района. Изучение письменных и археологических источников позволило выявить используемые орудия лова и их вещное наличие в культурном слое памятника. Выяснилось, что большая часть артефактов представляет сетные и крючковые снасти: глиняные грузила для различных видов сетей и рыболовные крючки для удочек и других орудий лова. Археоихтиологический материал из культурного слоя памятника выявил разнообразие добываемой рыбы: осетровые породы, щука, налим, язь, окунь, карась и их размеры. На основании длины рыб подсчитаны их весовые характеристики, которые позволили оценить объемы биомассы этого пищевого продукта. Рассмотрено значение рыбы в системах питания и жизнеобеспечения населения деревни Ананьино и в разных районах промысла в Тарском Прииртышье. В питании рыбу употребляли наравне с мучными продуктами. В начальный период освоения Сибири она была вторым хлебом. Для приготовления пищи использовали свежую, соленую, вяленую, сухую. В жизнеобеспечении деревень таежных зон добыча рыбы имела равное с охотой на зверя значение, в лесостепных зонах ее доля в системе промыслов взрастает в два раза. Как товар продукция рыболовства была широко востребована на рынке.

Система жизнеобеспечения, рыболовство, русская деревня, археология, письменные источники, орудия промысла

Короткий адрес: https://sciup.org/145146636

IDR: 145146636 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0912-0917

Текст научной статьи Рыболовство в системе жизнеобеспечения жителей Тарского Прииртышья в XVII-XVIII веках на примере деревни Ананьино

Рыболовство в системе жизнеобеспечения русских всегда играло одну из ведущих ролей, а в Сибири в период ее заселения и хозяйственного освоения рыба была вторым хлебом для населения городов, острогов и деревень, в т.ч. на территории Тарского Прииртышья. Раскопки д. Ананьино (Тарский р-н Омской обл.) в 2023 г. дали представительную коллекцию рыболовного инвентаря, позволившую, в совокупности с материалами исследований прошлых лет, акцентировать внимание на этой промысловой отрасли. Подспорьем в изучении вопроса стали публикации архивных источников, дополнившие археологические реконструкции [Дозорная…, 2021; Тарское Прииртышье…, 2022; Тарское…Петровскую…, 2022]. Цель работы – создать модель рыболовного промысла населения Тарского Прииртышья в XVII–XVIII вв. как части системы жизнеобеспечения на примере д. Ананьи-но и обозначить значение рыбы в структуре питания.

Водные ресурсы Тарского Прииртышья

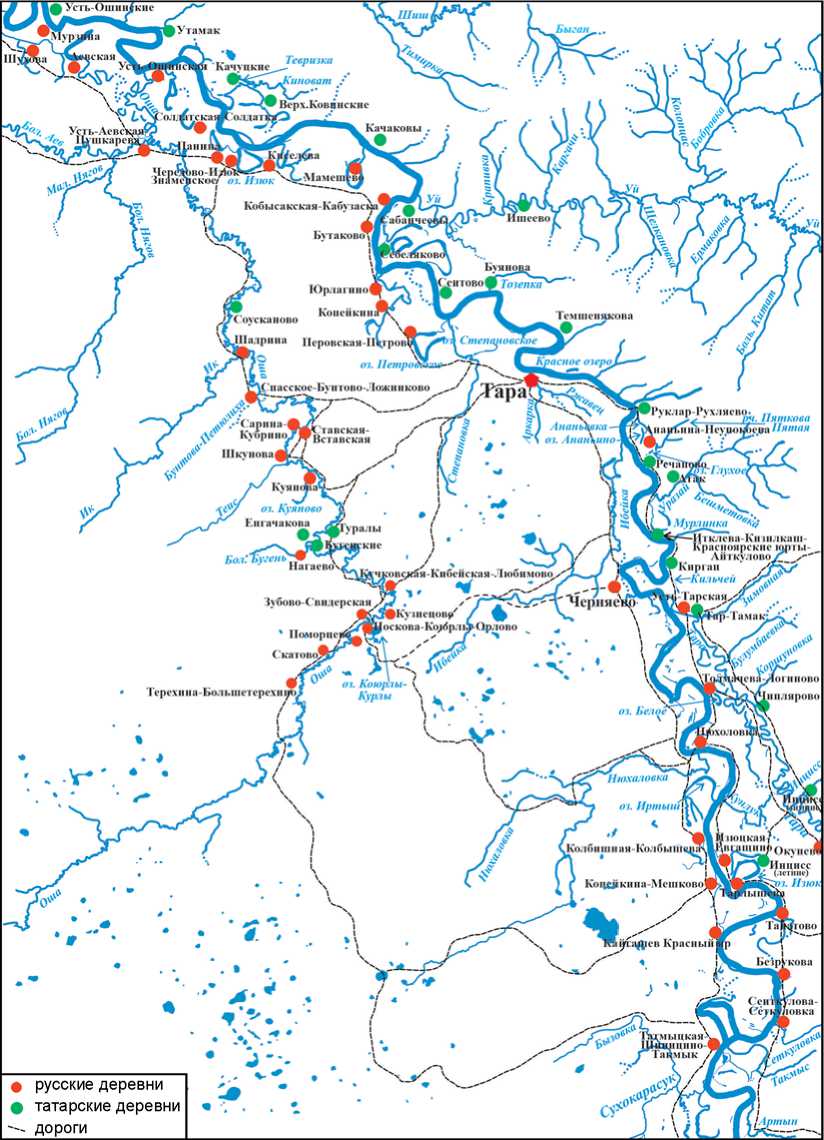

Сведения из письменных источников [Дозорная…, 2021, с. 217–602; Тарское … документах …, 2022, с. 321–351; Тарское … Петровскую…, 2022, с. 237– 240; Хорографическая…, 2011, л. 91–94] о расположении русских деревень начала XVIII в., нанесенные на прорисовку стандартных бланков О-43-26, О-4327, О-43-33, О-43-34, позволили составить карту населенных пунктов в Тарском Прииртышье, жители которых занимались рыболовством (рис. 1 – на карте против некоторых деревень стоит насколько названий – это распространенная практика XVII в., напр., Ананьино-Неупокоева, Чередово-Изюк-Знаменское, Евгаштина-Изюцка и др. [Тарское … Петровскую…, 2022, с. 138, 139]).

Система расселения русских на левом берегу Иртыша от устья Оши до устья Сухокарасука – пример типичного заселения незанятых территорий. Внимание к этому участку Прииртышья мы объясняем наличием здесь хороших пахотных земель с мощностью чернозема 4 и более вершков, сенокосов на заливных лугах. Пойма здесь имеет ширину 3–5 км, насыщена большими и мелкими озерами, иногда соединенными водотоками. Концентрация русских деревень здесь была максимальной. Можно выделить условно три района. Север Тарского уезда – приустьевая территория Оши (левый приток Иртыша) и оз. Изюк. Центральная часть деревень расположена близ оз. Петров-ское-Степановское. Третий район находился южнее устья рек Тары и Нюхаловки (рис. 1). Примечательно, что русские, кроме устья, освоили нижнее и отчасти среднее течение Оши. Сюда вели дороги из Тары на куст деревень в районе рек Ик-Бунтова-Теис. Из д. Черняево шла дорога на деревни между р. Большой Бугень и Коюрлинским озером. От деревень Колбы- шево, Такмык и соседних с ними Мешково, Кайга-шева и др., дороги вели на то же Коюрлинское озеро. В деревнях, стоящих по берегам Оши, жители облавливали ближайшие к ним рыболовные угодья. А вот на оз. Коюрлы, хотя оно было «тинисто», приезжали крестьяне из нескольких деревень (Скатово, Помор-цево, Кузнецово, Носково и др.), расположенных от озера на расстоянии до 20 верст (рис. 1).

Деревни по левобережью Иртыша располагались на его первых надпойменных террасах, где был удобный выход к реке, или близ больших старичных озер (Петровское, Степановское, Изюцкое, Мамешевское, Аевское), связанных с Иртышом, в которые ежегодно заходила речная вода. Часть поселений по обоим берегам Иртыша была устроена на мелких (от 5–10 до 15–30 км длиной) притоках Иртыша. Например, д. Изюк на р. Бузайке, д. Шуево у речушки без названия, первоначально находились в пойме правого берега. Были деревни, располагавшиеся на островах внутри озер-стариц (Мамешево, Изюцкая (Знаменская), Панина). Но в связи с изменением гидрологического режима Иртыша в XIX в. их жители переселились на террасу левобережья.

Пойма правого берега Иртыша намного шире левобережной, и терраса может отстоять от реки на 10– 15 км. На этой территории в XVII в. проживало и вело хозяйственную деятельность в основном инородческое население. Русские деревни немногочисленны: Ананьино, Старологиново, Нюхаловка, Шуево, Изюк.

Рыболовные угодья и снасти по материалам письменных источников

«Описная книга рыбных ловель Тарского уезда, 1705 год, 26 мая» [Тарское … документах…, 2022, с. 321–351] позволяет выявить особенности рыболовного промысла на разных участках Иртыша, р. Оши, на их притоках и в пойменных озерах.

В северной группе деревень, стоявших на Иртыше: Мурзина, Аевская, Усть-Ошинская, Панина, Пушкарева, Солдатская, Изюк (Знаменское), Киселева, т.е. от Шухово до Мамешево (рис. 1) – крестьяне облавливали неводами, бродниками, сетями крупные озера (Изюк, Мамешево и др.), добывая мелкую белую рыбу [Там же, с. 324–325, 340–341]. В прилегающих к нижнему течению Оши деревнях (Солдатова, Усть-Оша, Пушка-рево) использовали кривды [Там же, с. 338, 340–341]. Один раз описана рыбная ловля в речке Карымуира. Здесь ловили «духовую» рыбу в заморных водоемах.

В центральной части района в деревнях от Ма-мешево до Усть-Тары (Кобысакская, Юрлагино, Копейкина, Петрово, Ананьино, Черняево и т.д.) рыбу добывали в старичных озерах (Петровском, Степа-новском, Ананьинском, Атацком и др.) (рис. 1) неводами, бродниками, сетями, кривдами [Там же, с. 327, 338–330]. Рыбу ловили белую, причем отмечено, что уловы «скудные» [Там же, с. 327].

Рис. 1. Расположение русских деревень и татарских юрт, население которых активно занималось рыболовством.

Жители Тары, имевшие в деревнях на этом участке земли, добывали рыбу в пойменных заливных водах сетями, бродниками, саипами, кривдами. Но были и невода в 20 и более сажен, переметы, которыми рыбачили на Иртыше, промышляя рыбу осетровых пород [Там же, с. 331–337]. В деревнях южнее устья Тары (Нюхаловка, Тарлышево, Евгащино (Изюк), Татмыцкая, Мешково, Колбишная и др.) (рис. 1) белую мелкую рыбу ловили сетями, неводами, бродниками, ставили переметы на Иртыше. В весеннее половодье рыболовными были и его мелкие притоки: Аксайка, Бузайка, Танатовка, Атацкая речка, Бызовка и др. [Там же, с. 326–328].

На реке Оше (рис. 1) сложилась другая традиция.

В ее бассейне нет пойменных озер, но много мелких притоков, в которых жители окрестных деревень (Ик, Беклеши, Ыгый, Котурлы, Сарыбалык, Кабейская,

Минган, Таскатлы и др.) при впадении их в Ошу ловили «духовую» рыбу [Там же, с. 322–328]. В д. Шкунова и Теврис отмечены запоры, стоящие в «жилом месте». В низовьях Оши (д. Шадрина, Ставская) использовали кривды и саипы [Там же, с. 322, 323, 329]. В среднем течении Оши у жителей деревень Кучково, Зубово, Куз-нецово, Носково, Поморцево, Скатово, Терехина общим рыболовным угодьем было оз. Коюрлы. Но речкой Коюрлинской, соединяющей это озеро и Ошу, владели боярский сын Иван Свидерский и конные казаки Зубов и Кузнецов, добывавшие рыбу котцами.

Орудия рыболовного помысла жителей Ананьино по археологическим материалам

Наибольшее количество археологических материалов, связанных с рыболовством, получено при раскопках русской д. Ананьино (археологический комплекс Ананьино-1), основанной в нач. XVII в. Ее жители промышляли рыбу в Иртыше и в одноименном озере, на берегу которого она располагалась. По письменным источникам, в Ананьино в 1702–1703 гг. у 10 ее жителей (конные и пешие казаки, казачьи сыновья) было семь сетей, пять кривд и уда [Там же, с. 344, 345]. Однако археологический материал, полученный в 2023 г. и в предшествующие годы исследований памятника, свидетельствует о более разнообразных орудиях лова.

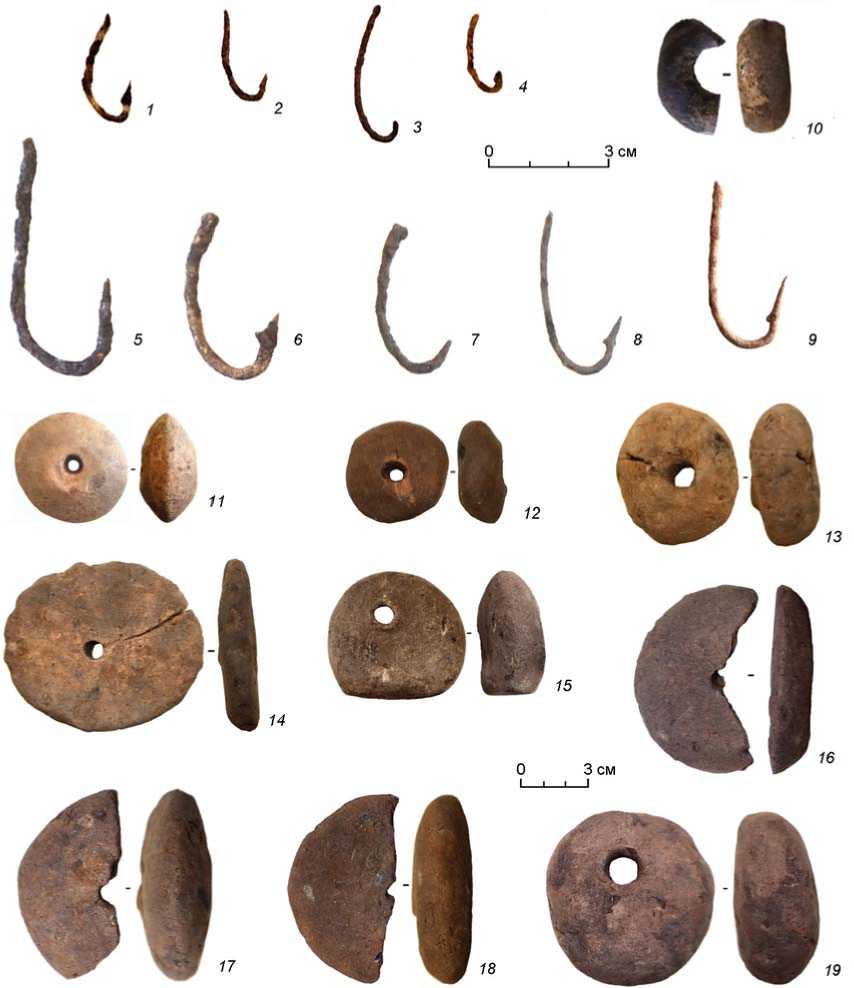

Из четырех основных групп рыболовных орудий в археологических материалах 2023 г. представлены две: крючковые снасти и части сетевой оснастки – глиняные грузила. Две другие группы – колющие орудия: железные наконечники острог, костяные гарпунообразные наконечники стрел – известны в материалах раскопок 2005, 2010–2022 гг.; запорные системы отмечены в письменных источниках [Там же, с. 321–351].

Крючковые снасти (рис. 2, 1–9 ). Предназначались для разных рыболовных приспособлений: удочек, переметов, закидушек, самоловов и др. Они наиболее многочисленны в материалах поселения. В 2023 г. в культурном слое обнаружено 62 металлических крючка. Для удочек использовали крючки с радиусом изгиба менее 1 см [Куза, 2016, с. 65], с бородкой, реже без нее – их в коллекции 2023 г. 21 экз. (рис. 2, 1–4 ). На удочку ловили карася, окуня, ерша, чебака. Крючковые снасти с диаметром изгиба больше 1 см применялись для добычи разными способами всех видов рыбы. Стерлядь, осетра ловили с помощью самоловов – крупными от 6 до 8 см крючками без бородки с длинным цевьем, на конце которого небольшое лопатообразное расширение для крепления лесы (рис. 2, 5 ); длина самолова могла быть 20–40 сажень, количество крючков от 80 до 160. Это зимний вид рыбалки – с октября по январь, в т.ч. в юровых ямах [Крестьянское…, 1894, с. 258, 259].

Рыбу добывали переметами (крючки, как с бородкой, так и без нее (рис. 2, 6–9): летними 20–80 саженей длиной и от 20 до 100 крючков с наживкой на окуней, ершей, язей мелкой стерляди; зимними, на которых при той же длине от 50 до 100 крючков с наживкой на нельму, налима, язя [Там же, с. 258]. Перемет, как тип крючковой снасти, самый распространенный в Тарском Прииртышье. «Перемету цена два алтына» [Тарское … документах…, 2022, с. 350]. Сочетание сеть-перемет в составе рыболовного инвентаря наиболее частое.

Сетные снасти объячеивающие (сети) и отцеживающие (бродники, невода), наличие которых археологически представлено керамическими грузилами, отмечены и в письменных источниках [Там же, с. 344, 345]. Грузил из глины в раскопе 2023 г. (целых и половинок) зафиксировано 30 штук. Они представляют большинство ранее выделенных (мною – Л.Т. ) видов этих изделий, в т.ч. легкие кольцевидные и би-конические (с ребром и с округлым краем) для удочек (рис. 2, 10–12 ); биконические с ребром по краю (рис. 2, 17 ) и округлые (рис. 2, 13, 18 ), плоские (рис. 2, 14, 16 ) – для ставных, сплавных, донных сетей; фигурные (рис. 2, 15 ), биконические с округлым краем и смещенным отверстием (рис. 2, 19 ) для бродников. Для каждого вида снасти они различаются по весу.

Во всей коллекции памятника, кроме упомянутых, имеются грузила для неводов, изготовленные, как из глины, так и из камня. Составные из бересты и камня – кибасы для всех видов сетей.

Рыболовство в системе жизнеобеспечения населения деревни Ананьино и значение рыбы в структуре питания

Анализ археобиологического материала, полученного из культурного слоя памятника, позволил сделать вывод, что на долю промыслов в системе жизнеобеспечения населения Ананьино приходится 34 % всей хозяйственной деятельности, связанной с получением животных белковых продуктов. Рыболовство в этом объеме занимает 13 %, как и охота на млекопитающих. Оставшиеся 8 процентов приходится на добычу пернатой дичи.

Круглый год разными способами жители деревни добывали щук, налимов, осетров, стерлядь, нельму, карасей, окуней, язей. Размеры всех перечисленных видов рыбы довольно крупные (видовой состав рыб из культурного слоя Ананьино и их размеры определены старшим научным сотрудником лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН, канд. биол. наук Д.О. Гимрановым). Максимальная длина пойманной щуки достигала 100–110 см (вес таких особей – пуд и более); налима – 150 см, вес этакой рыбины около двух пудов. Не отставали и осетровые: стерляди длиной 40–50 см весили около 1,5 кг, осетры длиной 90–100 см – не менее 7 кг. Нельма в Ананьино максимальной длиной 90– 100 см, вес ее от 9,2 до 12,3 кг [Гундризер, Иоганзен,

Рис. 2. Рыболовный инвентарь комплекса Ананьино-1 по материалам раскопок 2023 г. Фото Л.В. Татауровой .

1–9 – рыболовные крючки: 1–4 – для удочек, 5–9 – для самоловов и переметов; 10–12 – грузила для удочек: 10 – кольцевидное, 11 – би-коническое с ребром, по краю, 12 – биконическое с округлым краем; 13, 14, 16–18 – грузила для сетей: 13, 18 – биконические с округлым краем, 17 – биконическое с ребром, по краю, 14, 16 – плоские; 15, 19 – грузила для бродников: 15 – фигурное, 19 – биконические с округлым краем и смещенным отверстием.

Кривощеков, 1984, с. 22, 30, 50]. Крупноразмерными были окуни, караси – длиной до 40–50 см (вес окуня до 1,5, карася – более 1 кг), язи таких же размеров, озерные и речные, могли весить от 2 до 2,5 кг [Там же, с. 56, 70, 81].

Приведенные размерно-весовые характеристики рыбных ресурсов показывают значительное количество получаемой биомассы, которая при небольших (в сравнении, напр., с охотой) трудозатратах существенно пополняла пищевой рацион населения. И это с учетом, что большая часть пойманной рыбы, особенно ценных пород, шла на рынок. В источниках редко упоминается место проживания продавцов и объемы реализуемой рыбы, но отдельные примеры есть. В мае 1698 г. Мосеев Иван, тарский стрелец в 1701 г. жил в Ананьино, явил рыбы на продажу вместе с М. Ерыковым на 10 алтын [Служилые…, 2019, с. 595].

В структуре питания рыбные блюда, особенно летом, употребляли наравне с мучными. Из рыбы готовили похлебку (уху), пироги, запекали ее в печи; дети, вероятно, прямо на костре. Некоторые сорта рыбы, напр. налим, использовался для приготовления пищи только в свежем виде, т.к. его мясо теряет вкусовые качества даже при заморозке. Несмотря на то, что промысел рыбы был круглогодичным, ее заготавливали впрок – сушили, вялили, солили, зимой – морозили. Кроме рыбы, в пищу употребляли рыбий жир.

Заключение

Рыболовный промысел в Тарском Прииртышье был весьма распространенным, развитым, малозатратным и очень доходным предприятием. Этому способствовали природно-географические условия бассейна Иртыша с его многочисленными притоками и озерами, которые изобиловали разными видами как ценных (стерлядь, осетр, нельма), так и других пород рыб. Среди последних в уловах, по археологическим материалам, доминировала щука, кодоминантным видом был налим.

В д. Ананьино, расположенной в зоне южной тайги, доля рыболовства в системе промыслов и охоты на зверя равны. По Иртышу, к югу от г. Тары, в лесостепных районах, где условия для охоты менее пригодны, значение добычи рыбы возрастает вдвое. Так, в д. Изюк (Ев-гащино, археологический комплекс Изюк-I – раскопки Л.В. Татауровой, 1999–2004 гг.), расположенной на Иртыше близ оз. Изюк, доля промысла рыбы в системе получения животных белковых продуктов составляет 41,1 %, тогда как на охоту приходится всего 4–6 %.

Кроме пищевой ценности рыбные ресурсы были востребованы на рынке, где продавались в огромных количествах. Приведем один, но весьма показательный пример. Андрей Винокуров, тарский стрелецкий десятник, у которого имелся бродник 10 сажен (вероятно, были и другие снасти), в сентябре 1697 г. повез в Тобольск, кроме прочего, 100 пудов (!) сухой рыбы (щук и стерляди) «своего промыслу» [Служилы..., 2019, с. 167; Тарское .. документах…, 2022, с. 334]. В 1703 г., 31 января, он же явил на Ирбитской ярмарке 80 пудов рыбы щучины своего промысла на 25 рублей [Тарское … документах…, 2022, с. 154].

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0005 «Исследования археологических и этнографических памятников в Сибири эпохи Российского государства».

Список литературы Рыболовство в системе жизнеобеспечения жителей Тарского Прииртышья в XVII-XVIII веках на примере деревни Ананьино

- Гундризер А.Н., Иоганзен Б.Г., Кривощеков Г.М. Рыба Западной Сибири: Учеб. пособие. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1984. - 122 с.

- Дозорная книга Тарского уезда 1701 года. Т. 1. / подгот. к изд. М. Л. Бережнова, Н.В. Кабакова, С.Н. Корусенко, Т.П. Рогожникова, М.В. Хоменко. - Омск: Наука, 2021. - 658 с.

- Крестьянское землепользование и хозяйство в Тобольской и Томской губерниях. - СПб.: Тип. В. Бизобразова, 1894. - 428 с.

- Куза А.В. Рыбный промысел в Древней Руси. - М.; СПб.: Нестор-История, 2016. - 208 с. EDN: YSROXB

- Служилые люди Сибири конца XVI - начала XVIII в.: энциклопедический словарь / отв. ред. И.Н. Каменецкий. -М.; СПб.: Нестор-История, 2019. - 1006 с.

- Тарское Прииртышье в документах Петровской эпохи: начало XVIII века / подгот. к изд. А.А. Крих, И.В. Межевикин. - Омск: Наука, 2022. - 502 с.

- Тарское Прииртышье в Петровскую эпоху: статистика перемен / М.Л. Бережнова, Н.В. Кабакова, С.Н. Корусенко и др. - Омск: Наука, 2022. - 376 с.

- Хорографическая чертежная книга Сибири С.У. Ремезова. - Т. 1. - Факсимильное издание Houghton library of the Harvard college Harvard university. - Тобольск: [б.и.], 2011. - 350 с.