«Самомышление», «латынское мудрование» или Истина? Интерпретация иконографий некоторых евангельских образов в наследии Семена Спиридонова Холмогорца

Автор: Турцова Н.М.

Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda

Рубрика: Теория и история культуры, искусства

Статья в выпуске: 3 (27), 2025 года.

Бесплатный доступ

В настоящей статье предпринята попытка интерпретации нетипичных для отечественной иконописи иконографий ряда евангельских событий, запечатленных в иконе «Спас Вседержитель на престоле, с Марфой, Марией и 28 сценами земной жизни». Решение этой проблемы поможет хотя бы отчасти составить представление о богословских исканиях её автора, Семена Спиридонова Холмогорца, одного из самых одаренных изографов второй половины XVII века. Правомерность использования мастером рассматриваемых иконографических вариантов доказывается в статье на основании их соответствия идеям мыслителей Православного Востока, издавна принятых русской книжностью как канонические.

Семен Спиридонов Холмогорец, икона «Спас Вседержитель на престоле, с Марфой, Марией и 28 сценами земной жизни», иконописание XVII в., Рождество Христово, Брак в Кане Галилейской, Воскрешение Лазаря, западноевропейская гравюра, Питер (Петер) ван дер Борхт, лицевая Библия, церковь Иоанна Златоуста в Коровниках г. Ярославля

Короткий адрес: https://sciup.org/140312239

IDR: 140312239 | УДК: 7.04:27-526.62 | DOI: 10.47132/2541-9587_2025_3_229

Текст научной статьи «Самомышление», «латынское мудрование» или Истина? Интерпретация иконографий некоторых евангельских образов в наследии Семена Спиридонова Холмогорца

К 330-летию кончины

Семена Спиридонова Холмогорца

Художественное наследие Семена Холмогорца насчитывает чуть менее 300 композиций1. Это — немаловажная часть сокровищницы отечественной иконографии XVII в., отразившая многовековую миграцию идей и образов в христианском мире. Деятельность мастера пришлась на тот период, когда произведения западной графики распространились не только по всей Европе, стали известны в государствах Православия, переступили границы стран Дальнего Востока, но и достигли берегов Америки2. Использование таковых русскими иконописцами XVI–XVII вв., наряду с отечественными образцами, стало явлением едва ли не обыденным3. Богатая вариативность произведений, шедших из Западной Европы, помогла расширить иконографические рамки отечественной иконописи, решить ряд новых задач. Вместе с тем, это явление открывало путь для проникновения в православное искусство «богопротивных» учений «Немецкаго и Латинскаго умышления». В России XVII в., чья целостная культура разделилась на несколько основных и вторичных направлений, не было единого мнения относительно усвоения западноевропейского художественного опыта. В первую очередь в центре диспутов оказывались непривычные для Православного Востока (или забытые здесь) иконографии сюжетов Св. Писания, т. е. первостепенных в иерархии церковного искусства.

Семен Спиридонов, подобно другим изографам, обращался в своем творчестве к произведениям западной графики4. Ранее я неоднократно отмечала в своих работах, что среди многочисленных иноземных источников Холмо-горец, как правило, выбирал иконографии, которые находят изобразительные аналоги в православном искусстве разных эпох и народов. Большинство из них были известны в России, причем настолько хорошо, что если бы не точное воспроизведение северянином специфических черт западноевропейских образцов, то вряд ли можно было бы заподозрить здесь инородную основу. Наряду с этим в наследии Семена Спиридонова встречаются иконографии столь нехарактерные для Православия, что заставляют усомниться в правомерности воспроизведения их в русской иконе. Однако именно таковые являются особенно важными для изучения, поскольку дают представление о творческих, главным образом, богословских исканиях художника, жившего в смутную эпоху коллизий и компромиссов. Попытка приблизиться к решению данной проблемы является основной задачей настоящей статьи,

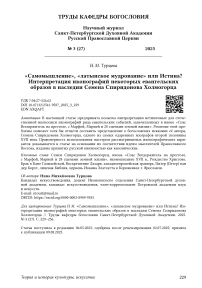

Семён Спиридонов Холмогорец.

Икона «Спас Вседержитель на престоле, с Марфой, Марией и 28 сценами земной жизни». Холмогоры.

Около 1682 г. Из церкви Иоанна Златоуста в Коровниках в Ярославле. Общий вид. ГРМ. Санкт-Петербург. Россия

продолжающей тему, затронутую в моих работах 1992 и 2024 гг.5 Учитывая обширность проблемы — поскольку Семен Холмогорец располагал весьма значительным «арсеналом» разнообразных и разновременных изобразительных и богословских источников6, — я остановлюсь только на наиболее показательных для решения поставленного вопроса трех сценах, вошедших в «житийный» цикл его иконы «Спас Вседержитель на престоле, с Марфой, Марией и 28-ю сценами земной жизни», происходящей из ярославской церкви Иоанна Златоуста в Коровниках (ок. 1682 г.; ГРМ. ДРЖ 2772). Это «Рождество Христово. Поклонение пастухов» (2-е клеймо), «Брак в Кане Галилейской» (9-е клеймо) и «Воскрешение Лазаря» (19-е клеймо), к рассмотрению которого я обращалась ранее.

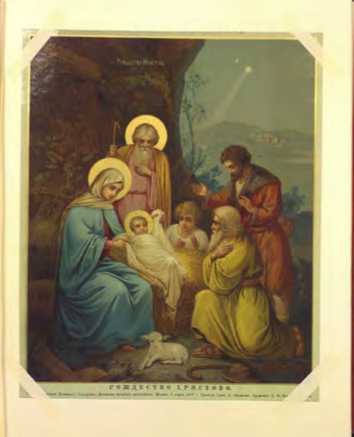

«Рождество Христово.

Поклонение пастухов»

Все упомянутые композиции вос ходят к западноевропейской иконо

графии. Исходные образцы двух последних установлены (об этом будет сказано ниже). Основу же изображения «Рождество Христово. Поклонение пастухов» еще предстоит определить. Рождественская иконография в целом изучена достаточно основательно, поэтому в данном случае я остановлюсь только на тех особенностях композиции Холмогорца, которые указывают на ее иноземное происхождение. Рассматриваемое клеймо сопровождается пояснительной надписью: «Р(о)ж(де)ство Г(оспо)да N(а)шего Iи(су)са Х(рист) а(;)». Она включает два эпизода из трех, приведенных в Евангелии от Луки

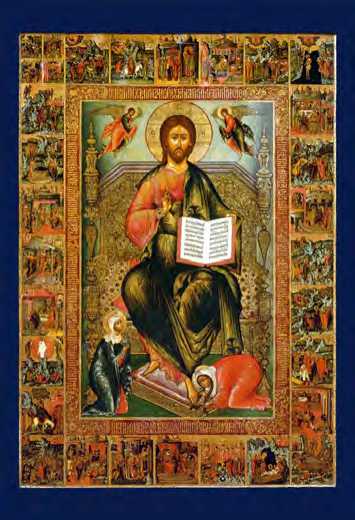

Семён Спиридонов Холмогорец. Рождество Христово. Поклонение пастухов Младенцу Христу. Фрагмент иконы

«Спас Вседержитель на престоле, с Марфой, Марией и 28 сцена-ми земной жизни».

Холмогоры. Около 1682 г.

Андрей Рублев (?) Рождество Христово. Москва. Начало XV в. Благовещенский собор. Государственный историкокультурный музей-заповедник «Московский Кремль».

Москва. Россия

(Лк 2:1-7). Вверху слева — миниатюрная сцена благовестия ангела о приходе в мир Бога-Сына изумленным пастухам. Ниже расположен образ их поклонения Божественному Младенцу. У Семена Спиридонова — это основной эпизод данной части евангельского повествования. Его значение подчеркнуто и местоположением в композиции (выдвинут на передний план) и более крупными фигурами действующих лиц, чем в верхней сцене. Новорожденный изображен на фоне пещеры-хлева в яслях. К Нему с благоговением склоняются св. Иосиф и Богоматерь, молча внемлющие словам подошедших пастухов. Один из пастухов касается края яслей, указывая своему спутнику на Спасителя. Вверху справа виден град Вифлеем — родина царя Давида, куда его потомки прибыли для участия в переписи населения. Семен Хол-могорец представил историю пастухов как единственное событие, сопровождавшее воплощение Спасителя.

Уже это не типично не только для древнерусского станкового и монументального искусства, но и для XVII в., в частности, предпочитавшего многосюжетную рождественскую композицию. В центре таковой всегда находились ясли с Младенцем Христом, осел и бык, склонившиеся над Ним, возлежащая или сидящая Богородица. Все остальные эпизоды события, изменившего судьбы мира, располагались по сторонам, на периферии композиции. Особенно скромное место в русских иконах занимали образы св. Иосифа Обручника и пастухов. Разумеется, идея представить эпизод поклонения бедных пастырей

Рождество Христово. Благовестие пастухам. Поклонение волхвов. XII в.

Рельефы боковых порталов собора Пьяченцы.

Пьяченца. Италия

как самостоятельную сцену далеко не новая. Первые примеры можно видеть на барельефах саркофагов III–V вв. (римского и галльского типов)7. С этого времени данная сцена то воплощалась, особенно часто в византийской и западноевропейской книжной миниатюре или скульптуре, то на века исчезала, уступив место другим эпизодам, чаще всего сцене поклоне ния волхвов. Правда, здесь необходима существенная оговорка: в искусстве средневековой Западной Европы, когда евангельская история пастухов представлялась отдельной композицией, она почти всегда включалась в цикл рождественских сцен, располагавшихся по соседству. Пример — рельефы собора г. Пьяченцы XII в., близ Модены. В станковой западноевропейской живописи сцена поклонения пастухов, как самостоятельная, обрела популярность в эпоху Раннего Возрождения. Таким образом она воплощена на полотнах многих великих мастеров (Иероним Босх, Эль Греко, Сандро Боттичелли). Особенно заметное распространение рассматриваемая трактовка темы получила в XVI–XVII вв. Живописцы этой эпохи (Антонио Корреджо, Доменико и Рудольфо Гирландайо, Лоренцо Лотто и другие) разработали целый ряд её иконографических вариантов8.

Широкое распространение образа «Поклонение пастухов Младенцу Христу» в западноевропейском искусстве, практически современном Семену Холмогорцу, позволяет говорить о типологии восприятия сюжета и дает дополнительные основания полагать, что композиция северянина имеет в основе западноевропейский источник. В богословии пастухи воспринимались как «образ духовных пастырей — архиереев», которым надлежит хранить свое стадо и учить народ9. Более того, — они первыми увидели Христа и проповедовали о нем другим людям, т. е. первыми провозгласили благую весть о приходе Спасителя в мир. Неслучайно у Семена Спиридонова изображение сцены поклонения пастухов (2-е клеймо) предваряет образ четырех евангелистов (1-е клеймо). День памяти св. прав. Иосифа Обручника в Православном календаре приходится на 26 декабря (ст. стиль) по праздновании

Рождества Христова10, но в русской иконографии, как отмечалось выше, ему уделено весьма незначительное место. На Западе же образ святого пережил внушительную эволюцию и особую популярность обрел после знаменитого Тридентского Собора (1545–1563 гг.).

Однако это не объясняет, почему иконописец выбрал или составил, а может, просто обновил именно этот иконографический вариант. Конечно, обнаружение исходного образца облегчило бы поставленную в настоящей статье задачу, тем более что акцентирование изографом внимания на означенной теме сопровождает-

Сандро Боттичелли. Рождество Христово. Поклонение Младенцу Христу. Флоренция. 1473–1475 гг. Колумбийский музей искусств, Колумбия. Штат Южная Каролина. США

ся и другими загадками. Рассматриваемое изображение Рождества у Семена Холмогорца представляет собой сплетение черт, как особых, так и единых, т. е. свойственных и Православному

Востоку, и католическо-реформаторскому

Западу. Это вполне естественно,

если принять во внимание общие корни искусства христианских государств и его многовековой духовный и творческий обмен. Из восточной иконографии мастер позаимствовал облачения Богородицы и св. Иосифа, емкий символический образ пещеры. В аналогичных сценах западноевропейские художники (как минимум, с XIV в.) вместо пещеры почти всегда изображали перголу (навес) или разрушенный языческий храм Мира, или дворец Иессея, где согласно преданию, родился царь Давид11. Именно такие строения (их значение и история) приводились в трудах мыслителей средневекового Запада при описании рождественских событий12. Названные сооружения стали устойчивыми символами Рождества в западноевропейской живописи.

Поэтому, если в основе рассматриваемой композиции Холмогорца лежит иноземный образец, то, скорее всего, изограф заменил исходное изображение на более привычный для него образ пещеры (как это произошло при работе северянина над другими сценами, источник которых известен). В качестве примера следует упомянуть еще один фрагмент иконы Спаса (19-е клеймо)

кисти Семена Спиридонова «Воскрешение Лазаря четверодневного», которое мы рассмотрим чуть ниже.

Тем не менее, изограф не всегда проявлял своеволие. Через западную гравюру в его композицию (как вообще в русскую икону) вошел также ряд чисто западных деталей. Вероятно, к таким относится изображение сена в яслях, на которое Дева Мария положила Своего новорожденного Сына. Как реликвия, оно неоднократно упоминается в основополагающих трудах западных богословов XII–XV вв. и часто воплощалось художниками. Эта, весьма почитаемая в Западной Европе христологическая святыня, была обретена и перенесена в Рим еще св. императрицей Еленой, согласно повествованиям «Схоластической истории» Петруса Каместора и «Золотой легенды» Иакова Ворагинского13. В данном случае уместно напомнить, что XVII в., в отличие от предыдущего века, — время собирания не только отечественных, но и «вселенских» святынь христианства. Во всяком случае, тогда о рождественском сене (реликвии собора Св. Петра в Риме) в России было известно. Это видно из упоминаний наших путешественников XVII в.14 Возможно, об этом знал и Семен Спиридонов, представивший сено светящимся россыпью золотых искр и лучей божественного света.

Несомненно, к ч ислу «общих» образов, созданных в Византии и «возвращенных» Православному Востоку (через посредство западного искусства) принадлежит изображение сидящей Девы Марии (поза, символизировавшая Ее безболезненные роды) и золотые ясли. Первый образ был распространен в христианстве до эпохи III и IV Вселенских Соборов, а в XVII в. он почти вытеснил в русской иконе изображение Богородицы, возлежащей на одре. Золотые ясли, рассматриваемые в этом же ряду, встречаются в памятниках ранней византийской книжной миниатюры15. Поэтому их появление в рождественской композиции Холмогорца меньше вызывает вопросов. Очевидно, что здесь золотые ясли — это не символ смирения и бедности, которую Господь познал с первых минут жизни, а жертвенный алтарь. Такое восприятие данного образа получило широкое распространение в Западной Европе не позднее XII–XIII вв. Как отмечал французский исследователь Э. Маль, здесь оно относится к разряду неизменных: «В евангельских сценах нельзя было обойти некоторые незыблемые традиции. Так, Младенец в сцене Рождества должен был лежать на алтаре»; «С момента Своего рождения Иисус Христос должен представать перед нами в образе жертвы. В “Глоссе” говорится, что ясли, в которых Он лежит, — тот же жертвенный алтарь. В одной французской рукописи XIII в. мы видим над Младенцем Иисусом, распростертым на алтаре, Иисуса Распятого. Древо креста вырастает из того же алтаря, на котором спит Младенец»16.

Конечно, тема великой жертвы Спасителя, догмат христианства, является важнейшим и для Востока. Однако, вероятно, изображения сидящей Богоматери и золотые ясли как жертвенный алтарь, некогда зародившиеся в Византии, ранее не были известны Руси или не получили здесь широкой известности. Такое вполне возможно, учитывая, что классическое древнерусское искусство было более строгим и консервативным (в отношении иконографической вариативности), чем византийское. Древняя Русь, восприняв те иконографии, которые были популярны (с момента принятия ею христианства и вплоть до XVI в.) в Византии, в основном сохраняла им верность. Её художники охотнее принимали новые изобразительные схемы, нежели образы более ранних эпох. Тем не менее, если таковые и не были знакомы Семену Спиридонову по памятникам иконописи, то о золотом алтаре ему (или составителю программы иконы) было известно из книг Св. Писани я. Здесь упомянуты только два золотых жертвенника. Первый — ветхозаветный, т. н. жертвенник кадильный или золотой (Исх 38:30; 3 Цар 7:18). Он был сделан из дерева, оббит золотом и имел четырехугольную форму; использовался только раз в год: в праздник Очищения первосвященник окроплялся его кровью жертвы за грех17. Представляется, что для изучаемого случая жертвенник кадильный являет наибольший интерес, нежели апокалиптический (Откр 6:9; 8:3), что подтверждается рядом других особенностей композиции Холмогорца, которые рассмотрим по порядку.

Самое удивительное в ряду таковых доказательств — это то, что в композиции северянина отсутствуют изображения осла и тельца. А это самый устойчивый парный образ рождественских иконографий от эпохи раннехристианских саркофагов до русского лубка и современной иконы. В богословии данный символ, восходящий к пророчеству Исайи, получил разные и очень глубокие истолкования18. В рассматриваемом же случае наиболее важным представляется следующее пояснение: осел и телец символизировали язычников и иудеев — два народа, которых Спаситель объединит в своей Церкви. Их изображения в сценах «Рождество Христово» были столь важны, что в старину в композиции опускались (или отдалялись от яслей) даже образы Пречистой Девы и св. Иосифа. Примеры: рельеф саркофага Стил ихо-на из базилики Св. Амвросия, ок. 359 г. (Милан, Италия), барельеф римского саркофага III–IV вв. (Музеи Ватикана, Рим, Италия) и барельеф ранее упомянутого собора в Пьяченце.

Лоренцо Лотто. Младенец Христос, играющий с агнцем, и пастухи. Фрагмент картины «Рождество Христово Поклонение пастухов». 1534 г. Пинакотека Тозио Мартиненго. Брешия. Италия

Семён Спиридонов Холмогорец. Центр композиции «Рождество Христово. Поклонение пастухов Младенцу Христу». 2-е клеймо. Фрагмент иконы «Спас Вседержитель на престоле, с Марфой, Марией и 28 сценами земной жизни».

Холмогоры. Около 1682 г.

Теперь, чтобы понять причину отказа Семена Спиридонова от рассматриваемой иконографической детали, обратимся к атрибутам пастухов, представленных в его клейме. Пастыри держат в руках предметы, сообразные их ремеслу: первый слева — посох, следующий — свирель. Это их дары Спасителю, встречающиеся в русских иконах, и упомянутые в легендах латинских стран. Посох подносится «как будущему пастырю» рода человеческого, «свирель как новому Орфею, ибо его речи будут пленять народы»19. В соответствии с этими преданиями третий пастух должен был бы держать руно агнца или самого агнца. Во всяком случае, таковой, как минимум, должен присутствовать в композиции, как мы видим это на картинах Лоренцо ди Креди, 1510 г., Лоренцо Лотто, 1534 г. и других произведениях западноевропейских мастеров. Однако вместо него (рядом с третьим пастырем) русский изограф поместил изображение козла20, склонившегося над яслями Спасителя, т. е. на месте, которое обычно занимают осел и телец.

Семен Холмогорец неоднократно обращался к теме Рождества Христова, но пока не обнаружено другое его или мастера его круга произведение, где бы повторился образ такого животного и использованный в иконе Русского музея иконографический вариант Рождества. Более того, на иконе «Богоматерь «Прежде рождества Дева»», созданной одновременно с упомянутым образом и для одного храма, представлен совершенно другой многосюжетный вариант Рождества Христова. Это означает, что выбор композиции (сделанный для иконы Спаса Вседержителя) имел для мастера особое значение.

Не только в наследии Семена Спиридонова, но и вообще в русской иконе XV–XVII вв. другого примера изображения в рождественской сцене одного животного (вместо парного — осла и тельца) пока найти не удалось. Таковые появятся в России уже в следующих столетиях. Но и в это время русские мастера предпочитали изображать не козла, а агнца21. В западноевропейском искусстве XV– XIX вв. он появляется относительно

Рождество Христово. 1894 г. Хромолитография. Альбом изображений святых икон: издания хромолитографии Е. И. Фесенко в Одессе. Одесса: хромолитогр. Е. И. Фесенко, 1894

часто в сценах «Рождество Христово», а изредка вместо агнца можно увидеть изображение одинокого тельца22. Образ козла в христианстве трактуется неоднозначно. В Новом Завете он нередко оли-

цетворяет нечестивых людей. В ветхозаветных же текстах животное (за одним исключением)23 упоминается как чистое существо, приносимое в жертву24, также как агнец и телец. Вероятнее всего, в этом и кроется разгадка, почему Семен Холмогорец и некоторые иноземцы отказывались от традиционного парного символа в рождественских сценах, заменяя его упомянутыми одиночными образами. Согласно описаниям обрядов жертвоприношений в Ветхом Завете, телец, козел, агнец — это жертвы за грех25. Поскольку людская греховно сть была разной степени, то в зависимости от нее и социального положения человека избиралась и жертва. Данное обстоятельство определяло возникновение строгой иерархии жертвенных животных. Первое место в ней принадлежало тельцу. Им жертвовали, когда священник согрешил «к соблазну народа» или когда согрешило все общество. Второе — занимал козел. Он подлежал закланию за грехи народа, а также за грехи, совершенные при освящении скинии или храма. Агнец же приносился за меньшие грехи, например, за обыкновенные проступки бедных людей, и мог быть заменен на пшеничную муку или голубя.

Чрезвычайно важным для решения нашего вопроса представляются поучения богослова V в. Кирилла еп. Александрийского. В своем сочинении «Книга 10. Еще о том же и о бывшем во святой скинии» святитель особо отмечает, что телец, агнец и козел, приносимые в жертву ветхозаветными вождями, являются прообразами Спасителя26. Описывая обрядовую последовательность, ученый богослов дает характеристику каждому животному: «Засим приводится телец и овен, а также и агнец и козел от коз и то, что сверх того … И чрез все это изображается Сам Он (Христос); в тельце, по причине его великой крепости и потому, что преимуществующий между ручными и чистыми животными … так и все, относящееся ко Христу, имеет мысленное превосходство. Сам Он превосходит и превышает все ни с чем не сравнимым отличием; в овне — по причине его совершенства; в агнце — по причине его незлобия…; а в козле — по причине заклания его за согрешивших, так как козел, по закону, есть жертва за грех »27.

В этой цитате особо примечательно то, что объясняется причина заклания только козла: он, как прообраз Христа, является жертвой за грех. Исходя из этого, возможно предположить, что составителю композиции Рождества Христова для иконы Семена Холмогорца было известно именно это предназначение жертвенного козла. Таким образом, становится понятным, почему изограф заменяет образом этого животного парный символ (осла и тельца): ему важно было придать особый смысл своему творению, подчеркнув искупительную миссию Бога Сына за грехи человечества.

Не все современники изографа прин яли бы выбор художника. Так, авторитетный писатель второй половины XVII в. Евфимий Чудовской считал недопустимым использовать изображение этого существа как прообраз Спасителя. Он считал его (и не без оснований) нечестивым порождением «латинян»28.

«Брак в Кане Галилейской»

Иконографические источники двух других евангельских сцен кисти Хол-могорца («Брак в Кане Галилейской» (9-е клеймо) и «Воскрешение Лазаря четверодневного» (19-е клеймо)), вызывающих вопросы особенностями своих композиций и некоторых деталей, установлены. На протяжении 1660-х (?) — 1680-х гг., а возможно, и всей жизни, Семен Спиридонов обращался к наследию нидерландского гравера XVI ст. Питера (Петера) ван дер Борхта. Этому художнику русский изограф отдавал явное предпочтение (по сравнению с другими зарубежными ма-стерами)29. В разные периоды жизни северянин изучал работы нидерландца, опубликованные в нескольких изданиях Библии, как минимум, двух разных редакций30. Конкретный экземпляр Библии П. ван дер Борхта, чьи гравюры были использованы Холмогорцем при работе над рассматриваемыми композициями, указать сложно. И. Л. Бусева- Давыдова полагает, что это издание Н. Пискатора 1639 г. (РГБ, О. Р.

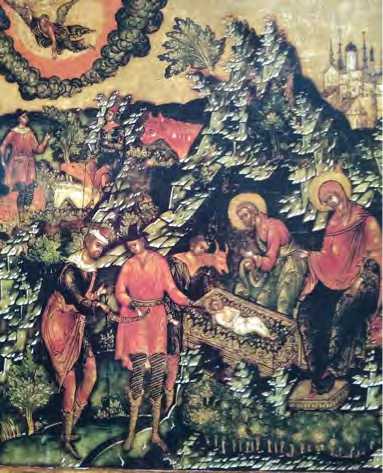

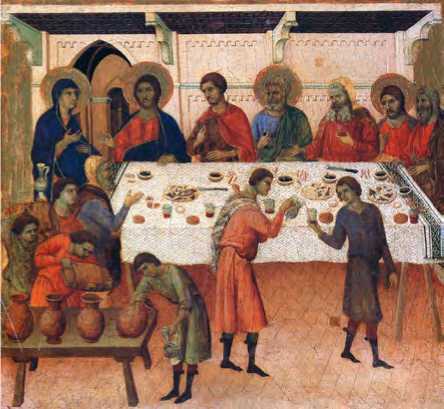

Семён Спиридонов Холмогорец. Брак в Кане Галилейской. Фрагмент иконы ««Спас Вседержитель на престоле, с Марфой, Марией и 28 сценами земной жизни». Холмогоры. Около 1682 г.

Ф. 178. № 3274). Я склоняюсь к Библии, выпущенной Герритом Янсзем в 1662 г., поскольку её экземпляр был известен на родине изографа, т. е. происходит из библиотеки Антониево- Сийского монастыря (ГМИР. ОРК, инв. Н 760)31.

Гравюры, представляющие «Брак в Кане Галилейской» и «Воскрешение Лазаря», не только идентичны, но и печаталась для упомянутых книг с одних досок, имеющих одинаковые номера (по авторской пагинации).

Св. Писание, как и ряд других древних канонических книг, несмотря на различные интерпретации, было общим богословским источником для всех конфессий Запада и Востока. С учетом данного обстоятельства попытаемся понять, что было важно в толковании рассматриваемых евангельских эпизодов для православного изографа Семена Холмогорца, а чем руководствовался художник религиозной секты фамилистов «Дом люви» П. ван дер Борхт32. Фамилисты противостояли реформации, полагая католицизм наименьшим злом, но сами благоволением католиков не пользовались33. Семен Спиридонов как уроженец Холмогор, столицы Поморья и крупнейшего в XVI–XVII вв. центра торговли с иностранцами, был неплохо осведомлен об иноверцах. Образы еретиков он не раз воплощал в своих произведениях. Однако вряд ли северянин был в курсе тонкостей учения фамилистов, впитавших учение Фомы Кэмпийского, черты анабаптизма, а в конце XVI в. увлекшихся античным стоицизмом.

Сцена «Брак в Кане Галилейской» у Семена Холмогорца сопровождается пояснительной надписью, частично утраченной: И в третiи денъ Бр… (б)ысть В кане Г /неразборчиво/ зван … же бысть / Iисус И не доставшу вина /неразборчиво/ (на)полните во… Вода / и напо(л)ниша и Гла им приносите (;).

Исходный источник сюжета очевиден: изограф пересказывает строки из Евангелия от Иоанна (Ин 2:1-5, 7), повествующие о первом чуде, сотворенном Господом. Согласно ап. Иоанну, Спаситель, Богоматерь и Его ученики были приглашены на брачный пир к жителям Каны, имена которых не названы. Во время застолья вино закончилось, и Пречистая Дева попросила Сына помочь хозяевам. Иисус усомнился: «…еще не пришел час Мой» (Ин 2:4). Однако просьбу Матери исполнил.

Данный эпизод, как справедливо отмечали все исследователи, был в числе излюбленных христианами. В течении столетий его иконография прошла сложный путь от лаконичных вариаций, включающих только два-три образа, до обширных пиршественных сцен, дополненных различными эпизодами и деталями. Особенно много иконографических решений Брака в Кане Галилейской предложило искусство XVII в. Причина подобного разнообразия также очевидна: евангельское событие пережило ряд различных богословских истолкований. В народе его ценили как пример благоволения Господа к простым людям. Богословы, помня, что Евангелие от Иоанна — самое

Питер ван дер Борхт. Брак в Кане Галилейской. Гравюра. Л. 56.

Из изданий: Библия П. ван дер Борхта. Антверпен. 1662 г. ГМИИР. Санкт- Петербург. Россия;

Библия П. ван дер Борхта. Антверпен. изд. 1639 г. РГБ. Москва. Россия таинственное из канонических «жизнеописаний» Иисуса, искали в истории галилейского торжества глубокий мистический смысл. Они видели в нем не обычный, а духовный пир.34. С учетом сказанного попробуем рассмотреть изображения, представленные иконописцем и гравером.

Клеймо Семена Спиридонова почти в точности повторяет центральную часть гравюры нидерландца, включающей еще четыре сцены (л. 56 — номер гравюры, по авторской пагинации, изданий Библии П. ван дер Борхта 1639, 1662 гг.). У русского художника больше внимания уделено архитектуре, поскольку он повторяет лишь фрагмент произведения, представив его как самостоятельную композицию. Она дополнена небольшой сценой беседы Иисуса с апостолами Петром и Андреем (справа вверху), которой нет у П. ван дер Борхта. В отличие от гравера, изограф почти всех участников пиршества облачает в роскошные одежды с оплечьями, украшенными драгоценностями. Особое значение северянин придает орнаментике предметов и интерьера. П. ван дер Борхт только Спасителя увенчивает нимбом, а у Холмогорца им наделена и Дева Мария. Разумеется, колористическое решение иконы (недоступное черно- белой гравюре) принадлежит исключительно Семену Спиридонову. В произведениях обоих мастеров обращает на себя внимание не вполне обычное для восточной традиции положение участников торжества. Вслед за гравером изограф отказывается от идеи «соборности», часто звучащей в русском искусстве, когда присутствующие на брачном торжестве располагались вокруг стола. В рассматриваемом же случае гости и хозяева, сидящие за прямоугольным столом, размещены в два ряда, параллельно друг другу. В соответствие с этим композиция как бы делится на два плана (передний и дальний),

34 Ценные наблюдения, касающиеся истории сложения духовных пиров, изложены в замечательной статье Т. Н. Михельсон: Михельсон Т. Н. Три темы духовных пиров в системе росписей коробовых сводов собора Рождества Ферапонтова монастыря // Византия и Русь. М., 1989. С. 189.

Брак в Кане Галилейской.

Рельеф. Кафедры епископа Максимиана. Италия. VI в. Археологический музей. Равенна. Италия

которые, как представляется, отражают две разные богословские концепции события в Кане Галилейской.

Первый план изображения. Здесь представлены сидящие слева, на почетном месте, Христос и Богоматерь. Взгляды гостей, находящихся рядом с Ними, обращены к Спасителю, Который протягивает ладони к стоящим на полу сосудам. Однако очевидно, что чудо уже совершилось: вода превратилась в вино, и требуется свидетельство достойного человека. Поворотом головы Иисус указывает на приближающегося архитриклиния. Именно он становится первым, кто удостоверяет изменившееся содержание водоносов (Ин 2:8-10). В старину данному эпизоду придавалось колоссальное значение: ряд изображений брачного пира в Кане Галилейской ограничивается только им. Как пример — рельефное изображение чуда на кафедре епископа Максимиана VI в.35

О значении данного события обстоятельно рассказывали столь авторитетные мыслители Востока IV–XI ст. как сввт. Иоанн Златоуст и Фео-филакт Болгарский, и др. В своих тол- кованиях «Брака в Кане Галилейской» они объясняли выбор свидетеля тем,

что распорядитель, также как служители и, вероятно, жених, не мог пить вино во время торжества36. Но самое главное в толкованиях то, что превращение воды в вино стало первым проявлением неземной силы: чудо помогло апостолам уверовать в Спасителя, и Он стал известен избранным. Сам же евангельский Брак в Кане Галилейской свт. Феофилакт рассматривал как соединение души уверовавшего с Господом37. Это объясняет, почему в упомянутом рельефе кафедры Максимиана и некоторых более поздних произведениях отсутствуют столь значимые для рассматриваемого события образы Богоматери или невесты и жениха. Например, в сцене «Брак в Кане Галилейской» алтарной картины Дуччо ди Буонинсеньи «Маэста» (1308–1311 гг.), хотя

Дуччо ди Буонинсенья. Брак в Кане Галилейской. Фрагмент алтаря «Маэста». Сиена. 1308–1311 гг. Музей произведений искусства Сиенского собора, Сиена. Италия

присутствует Дева Мария, но нет новобрачных и т. п. Зато почти всегда изображаются ученики Христа, один или два; их определяют по наличию нимбов. Это особенность средневековой иконографии (католической и православной). В произведениях же реформаторского Запада чаще встречаются образы, где лишь Спаситель наделен таковым. Пример — рассматриваемая гравюра П. ван дер Борхта. Поскольку у нидерландца и Богоматерь лишена ореола святости, то очевидно, что апостолы присутствуют среди гостей.

Однако Семен Спиридонов их не увидел и решил эту задачу по-своему, дополнив композицию клейма упомянутой выше миниатюрной сценой «Иисус и апостолы Андрей и Петр». Несмотря на все нюансы, следует отметить, что при работе над первым планом изображения брачного торжества определенно видно следование некоторым древнейшим христианским образам. Оба мастера представляют шесть водоносов, упомянутых в Евангелии (Ин 2:6), хотя далеко не все художники следовали этому указанию, и в произведениях искусства их число изменялось38. Возможно, нидерландец и россиянин просто следовали указанию Нового Завета, но вероятно и другое — им была знакома сложная символика сосудов39. Интерес к ним на Востоке и на Западе неслучаен:

в ряде богословских трудов галилейское чудо воспринималось как символ будущей жертвы Бога Сына, прообраз евхаристического претворения вина в кровь40.

Второй план композиции Борхта-Холмогорца. Особенности первого плана сцены «Брак в Кане Галилейской» — не единственные, которые заслуживают внимания. Не менее важным представляется её дальний план. Изображенные за столом люди словно не замечают чуда, свершаемого Господом: их внимание сосредоточено на образе сидящей в центре невесты. Обычно в иконографии рассматриваемого сюжета подчеркивается единение жениха и невесты (союз любви) их близостью, сходными позами (строго фронтальными, либо с разворотом друг к другу, либо обращенными к главному персонажу сцены) и, конечно же, облачениями одного типа. Они могут быть и скромными, и торжественными. Тем самым, т. е. сходством новобрачных, также отражалась идея жертвы, но не Господа, — другой: таинство брака и сам брак осмыслялись как взаимная жертвенность супругов, служение друг другу. В композициях же Семена Спиридонова и П. ван дер Борхта образ невесты подчеркнуто выделен. Только она представлена фронтально, а жених, как и другие персонажи, изображены в пол-оборота к деве; только за ее спиной — царский трон, украшенный брачным ковром, и лишь ее голову украшает золотая корона41.

Что могло вдохновить П. ван дер Борхта на использование именно такого изображения и какие здесь возможно предположить версии осмысления образа девы? В основе иконографической схемы нидерландца, несомненно, лежит повествование, получившее широкое распространение в Западной Европе. Согласно ему, «Брак в Кане Галилейской» был свадьбой любимого ученика Иисуса Христа Иоанна Богослова и Марии Магдалины. Псевдо-Б онавентура полагал, что эта версия была изложена в IV в. блж. Иеронимом в его предисловии к комментарию на Евангелие от Иоанна, затем затронута автором «Схоластической истории» Петром Каместором42. Есть также мнение, что впервые повествование было изложено в сочинении бенедиктинца Беды Достопочтенного, жившего на рубеже VII–VIII вв. Оно же было повторено в «Золотой легенде» Якова Ворагинского, оказавшей колоссальное влияние на западноевропейскую иконографию, и в трудах других богословов43. Согласно изложенной ими версии, Спаситель благословил в Кане Галилейской земной брак «как Божье установление». Однако главным является то, что по завершении пира Господь пожелал, чтобы Иоанн отпустил жену и последовал за Ним: «Я поведу тебя к браку более высокому». Тем самым, как заключает Псевдо-Бонавентура, Спаситель дал понять ученику, что духовный брак намного достойнее брака плотского44. Следовательно, можно предположить, что П. ван дер Борхт, размышляя над изображением невесты, воплотил в нем символический образ Церкви. Его аналогии в христианском богословии и искусстве широко известны со времен Средневековья. Например, — изображения Церкви-Невесты в ряде мариональных циклов гравюр, невесты из библейской «Песни Песней» в иллюминированных Библиях. Образ царственной девы должен быть близок и Семену Спиридонову: его современники

Церковь на троне. (Экклесиа). Миниатюра. 1170–1180 гг. Евангелиарий из Пассау.

Баварская государственная библиотека, Мюнхен. Германия

неоднократно воплощали сцены из Песни Песней в росписях храмов, используя в качестве образцов гравюры разных изданий т. н. Библии Н. Пискатора.

Согласно Евангелию от Луки, Спаситель обещает тем, кто следует за ним, дар Премудрости (Лк 21:15), и это наводит на мысль, что возможен еще один вариант осмысления восприятия невесты в композициях Борхта-Холмогорца — как образ Софии Премудрости Божией. Для подтверждения этого наблюдения важны не только необычное положение новобрачной в сцене, но и ее особенные облачения. Одежда девы у нидерландца соответствуют западноевропейской моде: о этом говорят вуаль под короной, трапециевидное декольте платья и прочие детали. У Холмогорца одеяния невесты тоже роскошные, но совсем иные: византийский далматик с оплечьем и передником, украшенные драгоценными камнями, поручи на рукавах, корона на непокрытой голове. Все это соответствует изображениям Софии Премудрости Божией на поздних византийских и русских иконах XVII в.45, причем независимо от того, как ее здесь воплощали: в виде огнеликого ангела

София Премудрость Божия. Миниатюра. XII в. Библия. Библиотека Лауренсиана. Флоренция. Италия

или Спасителя, или «некоей девицы». С позиций иконографии (средневековой западноевропейской и поздней русской) Церковь-Невеста и София Премудрость Божия — изображения родственные. Исследователями не раз отмечалось, что при отсутствии пояснительной надписи невозможно понять, кто именно представлен.

Исходя из изложенного, можно было бы остановиться на том, что оба образа невесты (как Церкви и как Софии Премудрости Божией) для Семена Спиридонова приемлемы. Однако некоторые соображения позволяют склониться в пользу того, что мастер видел в ней Софию Премудрость Божию. Как отмечалось выше, галилейское чудо в христианстве истолковывали как символ будущей жертвы Бога Сына, прообраз евхаристического претворения вина в кровь. Тот же евхаристический аспект находит параллель в осмыслении жертвенной трапезы или духовного пира Премудрости Божией из IX-й притчи Книги Притчей Соломоновых: «Премудрость поставила себе дом, ^ заколола жертву и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозглашать…: “Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное; оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума”». Богослов XIV в. Филофей Коккин, патриарх Константинопольский, в строках «заколола жертву» видит, в отличие от прежних толкователей, добровольную жертву Иисуса, ибо Сам Он — и дом свой, и Жертва, Жертвоприноситель и, как Бог, приемлющий жертву. Константинопольский патриарх видит в притче прямое отражение таинства Евхаристии, поскольку «уготованную трапезу» и «растворенное вино» он связывает с той таинственной трапезой и Вечерей, «на которой Христос вечером, перед ночью страданий, угощал учеников своих»46.

Данная интерпретация означенной притчи была известна на Руси, поскольку патриарх Филофей принимал активное участие в делах Русской Церкви и состоял в переписке с прп. Сергием Радонежским47. Таким образом, становится понятным, что отклонение изографом от привычной иконографической схемы не было случайным. Два плана композиции клейма «Брак в кане Галилейской» объединяют единая идея, которая находит объяснение в канонических текстах и известных истолкованиях. В связи с тем, что патриарх Филофей

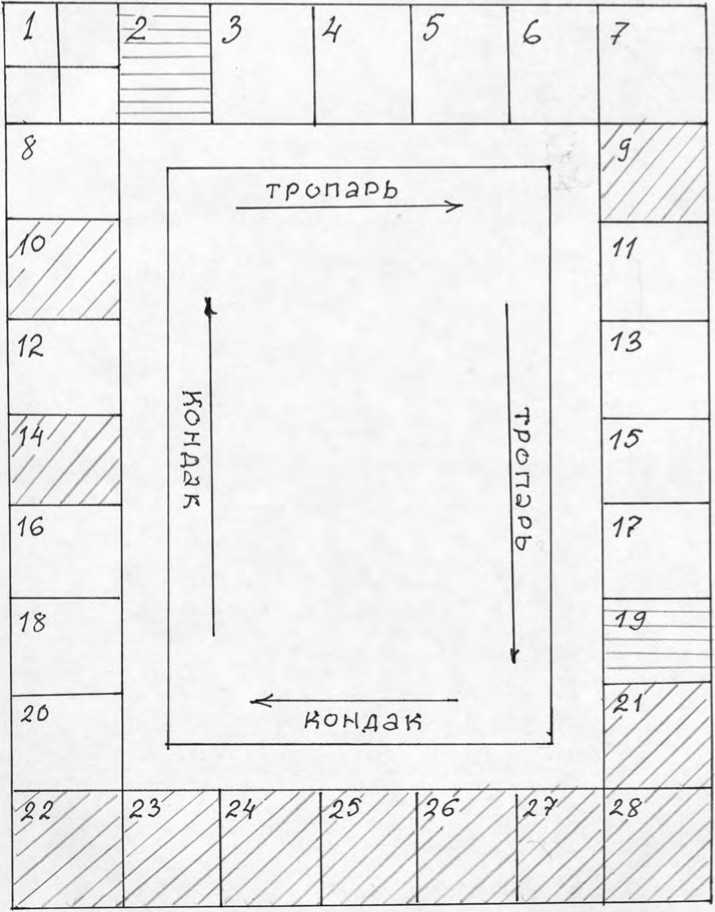

Икона. Семен Спиридонов Холмогорец. «Спас Вседержитель на престоле с Марфой, Марией и 28 клеймами земной жизни», около 1682 г. Схема расположения клейм. (Штриховкой отмечены композиции, повторяющие или ориентированные на западноевропейские образцы): 1. Свв. евангелисты Иоанн Богослов, Матфей, Марк, Лука. 2. Рождество Христово. Поклонение пастухов Младенцу Иисусу. 3. Бегство в Египет. 4. Сретение. 5. Преполовение.

-

6. Пророчество Иоанна Предтечи о Спасителе «Се агнец вземляй грехи мира сего …»

-

8. Искушение Христа дьяволом. 9. Брак в Кане Галилейской. 10. Христос и самаряныня. Моление царедворца об исцелении сына. 11. Исцеление расслабленного и слепорожденного.

-

12. Приведение к Христу грешницы. 13. Лепта бедной вдовицы. 14. Изгнание торгующих из храма. 15. Исцеление двух бесноватых и кровоточивой жены. 16. Пир в доме Симона фарисея. 17 Исцеление десяти прокаженных. 18. Преображение. 19. Воскрешение Лазаря.

-

20. Вход в Иерусалим. 21. Омовение ног. Тайная вечеря. 22. Целование Иуды. Моление о чаше. 23. Христос перед первосвященником Каиафой. 24. Христос перед Пилатом.

-

25. Пилат омывает руки. 26. Распятие. 27. Положение во гроб. 28. Воскресение

Коккин видит в жертвенной трапезе Премудрости прообраз Тайной вечери, представляется немаловажным отметить следующее. Нельзя исключить того, что Семен Спиридонов пытался подчеркнуть эту идею и местоположением сцены: боковой правый регистр клейм иконы Спаса Вседержителя, начинаясь изображением «Брак в Кане Галилейской» (9-е клеймо), завершается Тайной вечерей (21-е клеймо). На эту мысль наводит тот факт, что в житийном цикле именно этого произведения изограф уделил особое внимание смысловым параллелям (принципу со- и противопоставления сюжетов и образов)48.

Несколько сложнее понять, что явилось определяющим в осмыслении образа невесты в рассматриваемой композиции П. ван дер Борхтом. Нельзя исключать того, что он все-таки следовал за теми западными богословами и художниками, которые воспринимали ее как жену, покинутую супругом ради высокой цели. Однако, учитывая, что фамилисты были мистиками, вполне вероятно, что и нидерландцем она воспринималась как Церковь или София Премудрость.

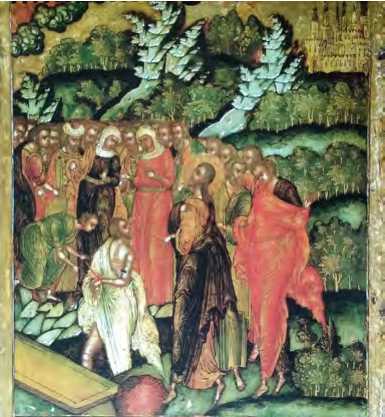

«Воскрешение Лазаря четверодневного» (19-е клеймо)

Эта композиция сопровождается надписью: «Воскреси Г(оспо)дь Лазаря четверодневна/г/(о)». Она подробно рассмотрена в других моих работах49, поэтому в настоящей статье будут отмечены только те выводы, которые необходимы для подтверждения наблюдений, касающихся методов работы Семена Спиридонова.

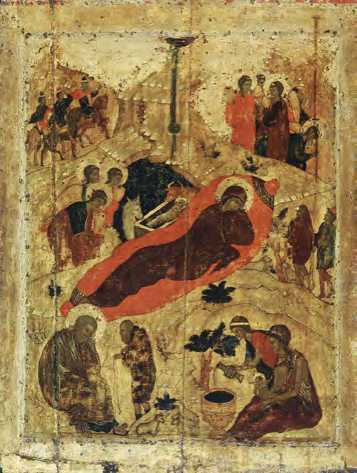

Иконография Воскрешения Лазаря, также как ряд других христологиче-ских сюжетов, прошла сложный путь: от лаконичных композиций раннехристианских катакомб, ограниченных образами воскрешающего и воскрешаемого, до многолюдных сцен. Первоисточник изображения, представленного на иконе Семена Холмогорца, очевиден. Это одна из четырех сцен гравюры П. ван дер Борхта, приведенной в изданиях его Библии 1639, 1662 гг. и др. (л. 58 — номер гравюры, по авторской пагинации). Она заметно отличается от привычного и широко распространенного в православном искусстве иконографического варианта прообраза всеобщего воскресения. Согласно восточной традиции, Лазарь изображался выходящим из скальной гробницы (или стоящим в гробу, на ее фоне) навстречу Христу и сопровождающим Его лицам (реже встречаются образы воскрешенного святого, сидящего в гробу). Как правило, погребальный грот помещался в правой части сцены. Лазаря на Востоке всегда изображали окутанным пеленами с головы до ног, в соответствии с погребальными обычаями Иудеи, заимствованными из культуры Древнего Египта. Это отражено и в тексте Евангелия: «И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его было обвязано платком…» (Ин 11:44). Аналогичное видение образа Лазаря находится и в толкованиях божественной службы и, конечно, в уставных чтениях, являвшихся важной частью богословского образования в Древней Руси.

У Семена Спиридонова и П. ван дер Борхта композиция переориентирована справа налево: праведный Лазарь, стоящие над ним иудеи и сестры, представлены в левой части сцены50. Соответственно, в эту же сторону обращены фигуры Христа и следующих за Ним апостолов. Основную часть нидерландской гравюры русский изограф повторяет почти точно. При изображении второстепенных деталей он менее последователен. Так, вырубленную в скале гробницу, с нависающими над могилой мощными каменными квадрами, Холмогорец заменил пещерой, скорее даже могилой, выры-

Семён Спиридонов Холмогорец. Воскрешение Лазаря четверодневного. 19-е клеймо Фрагмент иконы «Спас Вседержитель на престоле, с Марфой, Марией и 28 сценами земной жизни».

Холмогоры. Ок.1682 года. ГРМ

той в земле. Вместо пустынного пейзажа он вводит более привычный ему холмистый ландшафт с лещадчатыми горками и миниатюрными рощами. Колористическое решение клейма иконы также говорит о следовании восточной традиции: образ воскрешенного мертвеца акцентирован белым саваном, «помышляющая о земном» Марфа одета в красное, как и ап. Иоанн, стоящий за Христом. Тем не менее, цветовые акценты сосредотачивают внимание и на особенностях иконографии, представленной П. ван дер Борхтом. Это говорит о том, что северянину был понятен замысел нидерландца, чья композиция так же, как и ранее рассмотренные образы, включает черты восточной и западной иконографии, напоминая об общих корнях христианского искусства.

В православной традиции благословляющий жест протянутой руки Спасителя, как в свое время отметил В. А. Плугин, «обычно четко обращен к Лазарю»51. В сцене же Борхта и Семена Холмогорца этот жест выражен слабо, да и взирает Иисус не на Своего друга, Его взор обращен вверх к Богу Отцу, изображенному в виде золотых лучей в сегменте с зелеными облачками. Эта особенность также соответствует Евангелию от Иоанна, но момент выбран иной. После того как камень был отвален от пещеры, «Иисус же возвел очи

П. ван дер Борхт. Воскрешение Лазаря. Фрагмент гравюры. Библия Борхта, Л. 58. Из изданий: Библия П. ван дер Борхта. Антверпен. 1662 г. ГМИИР. Санкт-Петербург. Россия; Библия П. ван дер Борхта. Антверпен. изд. 1639 г.

РГБ. Москва. Россия

к небу и сказал: “Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня!”» (Ин 11:41–42). Поэтому внимание в рассматриваемых композициях сосредоточено на жесте левой руки Спасителя, приложенной к груди. Важность момента отмечена в трудах свт. Феофилакта Болгарского: Иисус, услышав о смерти, Лазаря сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий» (Ин 11:4–6). Поскольку чудо воскрешения очевидно для окружающих, то ничто уже не могло вызывать сомнений в природе Спаси- теля. Свт. Феофилакт еще раз подчеркнул подтверждение единосущности фразой: «Слава Отца ничем не разнится от Славы Сына… Следовательно… у кого одна слава, у тех и одно существо»52.

Вторая важная идея, заложенная в рассматриваемых композициях нидерландца и русского мастера, связана с характеристикой Лазаря. В отличие от привычных русских образов, друг Господень представлен полуобнаженным, стоящим по колено в могиле. Вместо пелен Лазаря прикрывает белый саван, наподобие античной тоги. Лик страдальца обращен вправо, к Христу; связанные на уровне запястий руки он протягивает юноше, который склоняется над ними, развязывая веревку (а не пелены)53. Подобное изображение Лазаря со связанными руками представляет особый интерес: он воплощен здесь не как мертвец, а как пленник. Такая трактовка образа святого встреча- ется во многих произведениях западноевропейских граверов и живописцев и также восходит к творениям раннего Средневековья.

Почему же русский мастер смог воспринять ее? Ответ очевиден: несмотря на то, что в более ранней русской иконописи подобная характеристика Лазаря не находит аналогов, она была хорошо знакома русскому читателю по ряду сочинений. Это произведения Евсевия Александрийского «Слово о сошествии Иоанна Предтечи в ад», Епифания Кипрского «Слово о погребении Иисуса

Христа и Иосифе Аримофейском», апокриф «Слово на Лазарево воскресение» (последний стал известен на Руси в XII–XIII вв.54) В данных сочинениях говорится, что патриархи, пророки, Лазарь и сам Адам «раб бых в аду, а бесом его полоняник». Вполне вероятно, что и гравера П. ван дер Борхта вдохновляли идеи, запечатленные в этих же или подобных богословских трудах. В числе таких «литературных аналогов» следует упомянуть и распространенное в Западной Европе повествование «О Сошествии Спасителя во ад», восходящее к Прото- Евангелию Никодима. Издавна известное также и на Руси, оно многократно повторялось западными компиляторами XIII в. Винсентом из Бове, Иаковом Ворагинским и др.55

Рассмотренные сцены, как отмечалось выше, входят в композицию одного из лучших произведений Семена Спиридонова Холмогорца — образ «Спас Вседержитель на престоле, с Марфой, Марией и 28 сценами земной жизни» (ок. 1682 г.). Сложный программный замысел, отличающий эту икону, во многом определил необычную структуру цикла её клейм56 и введение в композицию как типичных для русской иконописи, так и уникальных изображений. Из числа последних мы рассмотрели только три, наиболее важных для уяснения принципа работы художника XVII в. Использование им несвой ственных Православному Востоку иконографий определено целью представить величие подвига Господа, Его великую жертву за грехи человечества. Несомненно, при выборе таковых приоритетной являлась письменная традиция, обусловленная ориентацией всей христианской культуры на Слово. Это доказывается в первую очередь тем, что при отсутствии изобразительных иконографий в отечественном искусстве нетипичные для него образы и детали в иконе Холмогорца находят оправдание в русской книжности (своего рода «литературной» иконографии), точнее, в идеях и трактовках образов, получивших отражение в книгах Св. Писания, богословских сочинениях, которые издавна признаны на Руси каноническими57. Поэтому Семёна Холмогорца нельзя упрекнуть в том, что беспокоило (особенно в XVI–XVII вв.) духовную и светскую власти: в вольнодумстве («самомышлении»), слепом следовании западноевропейским граверам и тем более в невежестве.

Обычай же изографов работать «по образцу» приводил мастера к поиску соответствующего его замыслам иконографического варианта в разного рода изобразительных источниках, в том числе и в западноевропейских гравюрах. Последние были особенно привлекательны благодаря своей богатейшей вариативности. Разумеется, используя таковые, северянин вкладывал в свои произведения иные идеи, нежели иноземцы. Однако, учитывая общие корни искусства христианских стран, каждый случай использования западного образца русскими мастерами следует рассматривать особо. Примеры работы Семёна Спиридонова с гравюрами П. ван дер Борхта говорят о том, что северянину были понятны некоторые идеи нидерландца и он пытался акцентировать таковые введением дополнительных элементов или колористическими средствами.

В то же время отдельные иконографии и образы в наследии Холмогор-ца могли показаться неприемлемыми для многих его соотечественников: козел как прообраз Спасителя, скипетр и держава в руках Младенца Христа или Богородицы, Её образ в виде Царицы Небесной, София Премудрость в виде «некоей девицы» и пр. Возникновение подобных разногласий вполне понятно: широкая волна новшеств в русской культуре XVI-XVII вв. распространялась столь быстро, что даже просвещенное русское общество едва успевало с ними свыкнуться, найти объяснения отдельным явлениям.