Самовоспитание личности в процессе профессионального обучения

Автор: Яцыневич Л.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Современные науки и образование

Статья в выпуске: 1-1 (14), 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140110668

IDR: 140110668

Текст статьи Самовоспитание личности в процессе профессионального обучения

Современному обществу необходимы специалисты, обладающие высокими мобильными профессиональными качествами, способные к адаптации в любых условиях быстро меняющейся действительности. Большая роль в формировании этих качеств отводится высшему образованию, воспитанию личности студента.

«Личность студента - это личность молодого человека, готовящегося к высококвалифицированному выполнению функций в той или иной области трудовой деятельности. В ходе обучения у студентов формируются необходимые для этого качества, знания, навыки, умения...» [3,с.128].

Возраст 18 — 20 лет - это период наиболее активного развития нравственных и эстетических качеств, становления и стабилизации характера и овладение полным комплексом социальных ролей взрослого человека. Преобразование мотивации, всей системы ценностных ориентаций, а также интенсивное формирование тех или иных способностей в связи с профессионализацией выделяют этот возраст в качестве центрального периода становления характера и интеллекта человека. В студенческие годы возрастает стремление к самостоятельности, усиление интереса к своей личности. «Управление формированием личности студента - оперативное регулирование ее становления и развития посредством системы мер и способов воздействия на его психику, поведение и деятельность. Это воздействие осуществляется в целях выработки определенных качеств, потребностей, мотивов, отношений к действительности, мировоззрения, самосознания, профессионализма.

Психологическими условиями успеха управления развитием личности студента являются: ясность и четкость целей формирования личности специалиста с высшим образованием; планирование формирования личности студента в вузе; изучение результатов процесса формирования личности специалиста, психолого-педагогическая подготовленность, качества личности, авторитет преподавателей и руководителей вуза» [3.с.298].

Условиями успешного формирования личности студента в вузе являются следующие:

– понимание студентом своей будущей профессии и требований, которые она предъявляет к специалисту;

– правильная самооценка своих личностных качеств и степени подготовленности к будущей практической деятельности по окончании вуза;

– стремление к самосовершенствованию профессиональных качеств и личности в целом;

– управление преподавателями вуза самообразованием и самовоспитанием студентов.

В новых социально-экономических условиях российского общества основной целью современного образования является развитие у студентов активности в собственном развитии и ответственности за его результаты. Достижение этой цели становится возможным, если воспитание переходит в самовоспитание . «Первый и наиболее ощутимый результат воспитания выражается в том, что человек стал думать о самом себе. Задумался над вопросом: что во мне хорошего и что плохого? Чтобы человек посмотрел на самого себя, задумался над собственной судьбой». [5,13]

А.А. Андреев замечает, что «роль и значение самовоспитания явно недооценивается» как преподавателями, так и студентами.

Под самовоспитанием студентов понимают их целенаправленную активную деятельность, способствующую формированию и развитию положительных и устранению отрицательных качеств в соответствии с требованиями общества, профессиональной деятельности. Преодоление всего отрицательного, негативного в сознании, в отношениях, в поведении и действиях человека считают перевоспитанием.

Выделяют несколько наиболее типичных групп студентов с разным отношением к самосовершенствованию и потребности в нем [6,321]:

-

- первая группа - это студенты с ярко выраженной потребностью в самовоспитании, со сформировавшейся установкой на постоянную и систематическую работу над собой. Они, как правило, самокритично относятся к себе, постоянно анализируют свою деятельность, составляют программу самосовершенствования, прилагают большие волевые усилия к ее выполнению;

-

- вторая группа - это студенты со формировавшейся установкой и отчетливой потребностью в самовоспитании. Они осознают, понимают и переживают свои недостатки, ищут пути самосовершенствования, стремятся планировать свою работу, анализировать и контролировать поведение, действия. Однако многое из намеченного они не претворяют в жизнь или претворяют частично. Происходит это по той причине, что у них недостаточно высокая целеустремленность, слабая волевая настойчивость

или недостаточная общая культура;

-

- третья группа — это студенты, которые вообще не задумываются о проблеме самосовершенствования, а у некоторых из них уже сложилось отрицательное отношение к самовоспитанию. У них нет продуктивных планов и программ.

В последние годы в современном образовании активно осуществляется переход от авторитарного воспитания к демократическому, акцентируется внимание на усиление работы по самовоспитанию студентов высших учебных заведений. Успех этой деятельности зависит не только от деятельности высшего учебного заведения, но в еще большей степени от самого студента, от сформированности у него качеств, необходимых для осуществления самовоспитания.

«Самовоспитание, - писал В.А. Сухомлинский, - это не что-то вспомогательное в воспитании, а крепкий фундамент. Никто не сможет воспитать человека, если он сам себя не воспитает»[7]. Способность к самовоспитанию никому не дана от природы, ею надо овладеть как особым социальным опытом. Самовоспитание как специфический вид деятельности предполагает определенный уровень воспитанности личности. «Воспитанность — уровень развития личности, проявляющийся в согласованности между знаниями, убеждениями, поведением и характеризующейся степенью сформированности общественно значимых качеств [7,с.25]. Успешность осуществления самовоспитания зависит также от мотивации, воли, самооценки, уверенности человека.

Цель нашего исследования — изучить уровень развитости личностных качеств, необходимых для осуществления самовоспитания.

В качестве испытуемых выступали студенты первого и третьего курсов, будущие педагоги-психологи вузов Московской области. В изучении уровня развитости личностных качеств студентов использовался метод самодиагностики. Работа состояла из трех этапов. На первом этапе изучался уровень воспитанности каждого студента. Для диагностики уровня воспитанности личности студентов использовалась методика «Критерии воспитанности в пределах каждого показателя» [6; с.165-170]. Компоненты данной методики, опубликованной в 1987 году: патриотизм, интернационализм, добросовестное отношение к труду, стремление к физическому совершенству, - актуальны в настоящее время. На втором этапе исследования изучался уровень развитости у студентов мотивации, самооценки, уверенности, силы воли, определяющих успешность осуществления самовоспитания.

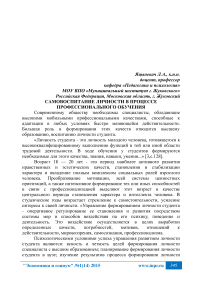

Результаты самоисследования воспитанности представлены на рисунке 1.

В группах испытуемых 1 и 3 курсов наблюдаются все три уровня воспитанности, при этом преобладают высокий и средний уровни. Важно отметить, что количество студентов 3-го курса с высоким уровнем воспитанности на 7,2 % выше.

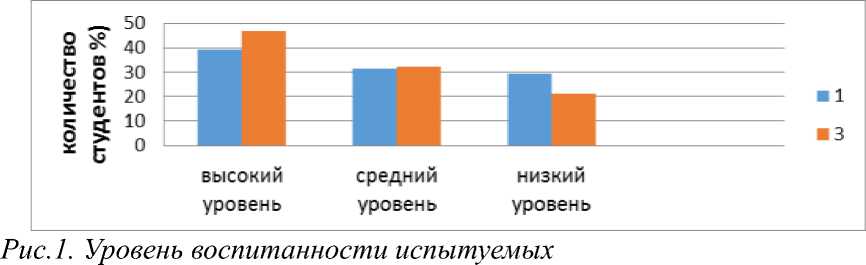

Далее сопоставим показатели высокого уровня развития личностных качеств, которые входят в структуру понятия «воспитанность», у студентов 1-го и 3-го курсов (рис. 2).

Рис.2. Уровень развития личностных качеств в структуре понятия

«воспитанность»

Анализ результатов показал, что студенты 1 курса имеют более низкие показатели уровня развитости следующих качеств личности: самостоятельность, добросовестность, принципиальность, любознательность, эстетическое развитие. Самостоятельность в данной группе преимущественно проявляется как упрямство в достижении цели, нетерпимость к вмешательству в свои дела, неумение прислушаться к чужому мнению. В то же время студенты этой группы не уверены в том, что всегда смогут точно оценить плюсы и минусы какого-либо решения. Характерен низкий уровень добросовестного отношения к труду.

Показателей уровня принципиальности проявляются в низкой устойчивости взглядов, неумении отстаивать свое мнение, низком уровне самокритичности и оценки поступков товарищей. 40% студентов первого курса показали низкий уровень развития любознательности : знаний по науке и технике, начитанности, кругозора. Узость кругозора наносит ущерб общекультурному развитию личности, ее гуманистическим качествам, реализации ее творческих способностей. 20 % студентов первого курса обладают низким уровнем развития культуры речи и поведения (шкала эстетическое развитие) . По шкалам патриотизм, честность и физическое развитие студенты 1-го курса демонстрируют более высокие показатели.

Студенты 3 курса имеют преимущественно высокие показатели по шкалам самостоятельность, принципиальность, любознательность, добросовестное отношение к труду, принципиальность . Следует отметить, что в данной группе нет низких показателей по данным шкалам. 25% студентов имеют сильный характер, неплохо переносят стрессы. Их уверенность в себе, своем будущем обоснована. Они независимы, но всегда прислушиваются к мнению окружающих. 37,5% студентов этой группы о выборе своей профессии принимали решение самостоятельно. При поступлении в высшие учебные заведения большинство студентов рассчитывали на свои силы. У них высокий уровень добросовестного отношения к труду, развита принципиальность как осознанное осуществление нравственности и правовых норм на основе убеждений. Любознательность как «интеллектуально психологическая черта личности, её духовная потребность в стремлении к познанию окружающего мира, важный фактор успеха учебной деятельности ... студентов, их самообразования и самовоспитания», хорошо сформирована у студентов 3го курса. [3,с.132].

Уровень развитости интернационализма испытуемых примерно одинаков. Среди недостаточно развитых параметров - уровень добровольного участия в мероприятиях интернационального характера, а также посильного участия в оказании братской помощи другим странам.

Исходным компонентом самовоспитания являются мотивы -внутренние побудители деятельности, придающие ей личностный смысл. Основными мотивами самовоспитания студентов являются осознанный выбор профессии, интерес к ней.

Исследования А.А.Вербицкого, Т.А.Платоновой показали, что в технических вузах у половины студентов нет мотива интереса к профессии при выборе вуза. Более трети студентов не уверены в правильности выбора или отрицательно относятся к будущей профессии [2].

Изучение мотивов студентов нашей экспериментальной группы выявило, что студенты первого курса не всегда или не полностью в выборе профессии следуют своей склонности. Так, из общего числа педагогов-психологов лишь 36% отдали предпочтение работе в области «человек- человек»; 50% - «человек-художественный образ»; 10% - «человек-природа»; 6% - «человек-техника». Некоторые студенты, выбравшие профессию в области «человек-человек», не всегда своевременно осознают все функции предстоящей деятельности. Так, около 7% будущих педагогов-психологов недооценивают в своей профессии значимость работы по общению с людьми, отклонения которых достигли пограничного состояния. Их пугает сложность этой работы и неуверенность в своих профессиональных возможностях. Проявили непонимание значения тренинга 14% студентов; около 20% - недооценивают работу по анализу и предупреждению конфликтных ситуаций.

Известно, что самовоспитание базируется на своевременной и объективной самооценке , соответствующей реальным способностям человека, на критическом анализе своих индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей. «Относясь к ядру личности будущего специалиста, самооценка является важным регулятором его поведения и учебной деятельности». [3,с.244]. Благодаря самооценке создается собственный проект самоорганизации.

Анализ результатов исследования показал, что 12,5% студентов имеют низкий уровень самооценки. 62,5% имеют оптимальный уровень самооценки. Студенты этой группы правильно соотносят свои возможности и способности, достаточно критически относятся к себе, стремятся реально смотреть на свои неудачи и успехи, стараются ставить перед собой достижимые цели. 25% студентов имеют неадекватно высокий уровень самооценки.

Непременным условием объективной самооценки является самокритичное отношение студента к своей личности. Вот как оценили студенты третьего курса развитость у себя различных личностных качеств: целеустремленность развита у 46,25; отзывчивость — 53,9%; сила воли, настойчивость — 39,5%; доброжелательность -30,8%; справедливость -23,1%.

Существует зависимость между самооценкой и уверенностью личности в себе . Толчком к самовоспитанию может быть осознание недостаточной уверенности в себе. 60% студентов имеют высокий уровень уверенности в себе. В то же время у 40% студентов уверенность развита лишь на среднем уровне. Их неуверенность связана со слабым знанием отдельных учебных предметов, обостренным самолюбием, застенчивостью.

Исследование силы воли студентов экспериментальной группы показало, что у 20% студентов большая сила воли. Они завершают начатую работу, пусть даже не интересную им; преодолевают внутреннее сопротивление без особых усилий; полностью выполняют то, что запланировано. Проявляют настойчивость в достижении цели, ответственность в делах, самостоятельность. 40% студентов не доводят начатую работу до конца; для работы по самовоспитанию у них не хватает настойчивости; студенты излишне зависимы от обстоятельств; не всегда ответственны в делах.

Несмотря на то, что диагностика уровня воспитанности, мотивации, самооценки, уверенности в себе и воли проводилась открыто, не анонимно, студенты проявили достаточный уровень самокритичности: наряду с положительными оценками уровня развитости личностных качеств, психических процессов и состояний они указывали и на недостаточность развитости тех или иных компонентов. Это свидетельствует о побуждении студентов к осознанию положительных и негативных сторон своего развития, осознанном отношении к самодиагностике как основному, необходимому компоненту самовоспитания как средства формирования их личности.

В связи с вышесказанным приходим к выводу, что реальным развитием личности студента необходимо постоянно и целенаправленно руководить. Руководство самовоспитанием студентов — это система учебновоспитательных, организованных и методических мероприятий, направленная на формирование целеустремленного, систематического и разностороннего педагогического воздействия преподавателей на сознание и поведение студентов.

Система руководства самовоспитанием студентов включает различные элементы:

-

– изучение студентов (уровня их общего и специального развития; знания и понимания ими своих задач, сущности и методики самовоспитания);

-

– разъяснение сущности и значения самовоспитания для формирования личности;

-

– ознакомление с методами, средствами и приемами работы по самовоспитанию;

-

– продуманная и обоснованная система стимулирования самовоспитания;

-

– четкий перспективный план работы с каждым студентом с учетом его индивидуальных особенностей и уровнем отношения к самовоспитанию.

Главная цель педагогического руководства самовоспитанием — формирование у студентов убеждения в необходимости систематического и целенаправленного занятия самосовершенствованием, сознательной работы личности над собой, приспособления своих индивидуальных неповторимых особенностей к требованиям деятельности, студент должен почувствовать, реально оценить свою пригодность к выбранной профессии.

Самовоспитание — это процесс, в котором достижение положительных результатов обеспечивается совместными усилиями преподавателя и студента. Важнейшая задача педагога — помочь студенту сформулировать цель самовоспитания, утвердиться в ней, наметить пути ее достижения и реализовать ее.

Самовоспитание как социальная категория - обусловлено рядом объективных общественных факторов: необходимостью всестороннего и гармоничного развития личности, требованиями общества к высшему образованию и специалистам всех областей.

Изучение индивидуальных особенностей, проявляемых студентами в процессе самовоспитания, позволяет установить тесную связь между воспитанием и самовоспитанием и оптимизировать процесс формирования личности в учебно-воспитательном процессе высшего учебного заведения.

Список литературы Самовоспитание личности в процессе профессионального обучения

- Андреев А.А. Педагогика высшей школы, М., 2000.

- Вербицкий А.А., Платонова Т.А. Формирование познавательной и профессиональной мотивации студентов. М., 1986.

- Дьяченко М.И, Кандыбович Л.А. Краткий психологический словарь: Личность, образование, самообразование, самообразование, профессия Мн., 1998.

- Елканов С.Б. Профессиональное самовоспитание учителя. М., 1998.

- Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, М., 1956.

- Педагогика и психология высшей военной школы. Под ред. А.В. Барабанщикова. М., 1989.

- Сухомлинский В.А. Разговор с молодым директором школы. М., 1973.

- Ушинский К.Д. Собрание сочинений: В 11 томах. М., 1948, т.2.