Селекционно-генетические параметры в селекции молочного скота

Автор: Иванова Ирина Петровна

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Сельскохозяйственные и ветеринарные науки

Статья в выпуске: 3 (43), 2021 года.

Бесплатный доступ

Проведены исследования по изучению изменчивости и корреляции показателей молочной продуктивности крупного рогатого скота в условиях племенных предприятий Омской области, на основе диаграммы Парето определен оптимальный размер селекционной группы. Установлено, что коэффициент вариации удоя у коров красной степной породы составил 23,4 %, что на 4,3 % больше, чем у коров черно-пестрой породы. Для формирования селекционных групп в племенных хозяйствах региона коровы должны обладать удоем не менее 7000 кг молока. Среди имеющегося поголовья удельный вес животных желательного качества составляет 6 % для красной степной и 6,6 % для черно-пестрой пород.

Изменчивость, селекция, молочная продуктивность, крупный рогатый скот.

Короткий адрес: https://sciup.org/149138115

IDR: 149138115 | УДК: 636.08.003 | DOI: 10.52231/2225-4269_2021_3_59

Текст научной статьи Селекционно-генетические параметры в селекции молочного скота

Селекция молочного скота по основным хозяйственно-полезным качествам ‒ важный процесс, результатом которого являются животные с заданными качествами [5; 6]. Молочная продуктивность крупного рогатого скота это главенствующий селекционный признак, обусловленный аддитивным действием многих генов, что усложняет селекционный процесс. В молочном животноводстве применяются современные методы селекции, направленные на ускорение темпов совершенствования скота, но, к сожалению, в связи с высокой стоимостью проведения генетической паспортизации маточного поголовья и создания референтной популяции геномная селекция для многих предприятий недоступна [3; 4]. Простое угадывание племенной ценности животного или рандомный отбор животных для воспроизводства и получения продукции снижает эффективность отрасли в целом и противоречит основной цели селекции [1; 2]. Поэтому многие селекционеры животноводческих предприятий Омской области отдают предпочтение при организации селекционноплеменной работы анализу селекционно-генетических параметров стад. Поэтому применение селекционно-генетических параметров в племенной работе с молочным скотом является актуальным.

Исследования по применению селекционно-генетических параметров в племенном животноводстве и при селекции молочного скота занимаются отечественные и зарубежные ученые (Плохинский Н.А., 1970; Костомахин Н.М., 2019; Лефлер Т.Ф., 2020; Chasovshchikova M.A., 2017 и др.)

Целью данного исследования было изучение изменчивости и взаимосвязи между основными показателями молочной продуктивности крупного рогатого скота в условиях племенных предприятий Омской области.

Материал и методы исследования

Объектом исследований являлись коровы черно-пестрой и красной степной пород (n = 1754 гол), содержащиеся в племенных хозяйствах Омской области. Группировка животных проводилась с учетом породной принадлежности. Исходные данные о продуктивных качествах исследуемых популяций были взяты из отчетов информационно аналитической системы «СЕЛЭКС» «Молочный скот и бонитировки 2020 г.». Применялись аналитические и статистические методы, в том числе метод построения диаграммы Парето. В ходе исследований были рассчитаны параметры изменчивости и корреляции признаков по методике Н.А. Плохинского (1970) [10].

Результаты исследования

Одной из задач селекционно-пелеменной работы является создание однородных по селекционируемым признакам стад, хотя молочная продуктивность коров обладает высокой степенью изменчивости [7; 11]. Данное противоречие позволяет проводить селекционный отбор желательных фенотипов. В таблице 1 представлены значения коэффициента изменчивости молочной продуктивности коров двух пород.

Изменчивость показателей молочной продуктивности коров в исследуемой популяции характеризуется высокими значениями коэффициента изменчивости. Среди коров красной степной породы по все анализируемым признакам коэффициент изменчивости выше в сравнении с животными черно-пестрой породы.

Таблица 1 – Изменчивость показателей молочной продуктивности коров, Cv, %.

|

Показатель |

Порода Красная 1степная |

Черно-пестрая |

|

Удой, кг |

23,4±2,1 |

19,1±0,7 |

|

Массовая доля молочного жира, % |

15,1±1,2 |

12,4±0,9 |

|

Массовая доля молочного белка, % |

12,2±1,4 |

11,0±1,1 |

Коэффициент вариации удоя у коров красной степной породы составил 23,4 %, что на 4,3 % больше, чем у коров черно-пестрой породы. Наименьшая изменчивость отмечена по показателю, характеризующему качество молока – массовая доля молочного белка, изменчивость которого составила 12,2 % для красной степной породы и 11,0 % для черно-пестрой. Рассчитанные коэффициенты изменчивости подтверждают наличие возможности для применения селекционного отбора в исследуемых популяциях. Чем ниже значения коэффициента вариации, тем однороднее группа по изучаемому признаку.

При селекции молочного скота важно установить степень и направление взаимосвязи с другими признаками, косвенно влияющими на молочную продуктивность [12]. В том случае, когда между селекционируемыми признаками имеется положительная корреляция, отбор по одному признаку автоматически ведет к улучшению другого. При отрицательной корреляции селекция приводит к ухудшению одного из признаков. При отсутствии связи, следует считать, что отбор животных по основному признаку не затрагивает развитие других признаков [11].

Корреляция позволяет выявить взаимосвязь среди признаков, и при наличии положительной корреляции можно проводить тандемную селекцию одновременно по коррелируемым признакам. Значения коэффициентов корреляции между показателями молочной продуктивности представлены в таблице 2 .

Таблица 2 – Коэффициент корреляции между показателями молочной продуктивности (r)

|

Показатели |

Порода |

|

|

Красная степная |

Черно-пестрая |

|

|

Удой – массовая доля молочного жира |

-0,23 |

-0,33* |

|

Удой – массовая доля молочного белка |

-0,18 |

-0,28* |

|

Удой – количество молочного жира |

+0,96 |

+0,91 |

|

Удой – количество молочного белка |

+0,92 |

+0,94 |

|

* Первый порог достоверности разницы (Р < 0,05). |

||

Во всех исследуемых предприятиях установлена слабая отрицательная взаимосвязь между основными показателями молочной продуктивности. Вне зависимости от породной принадлежности, уровня продуктивности животных и технологических особенностей предприятий значение коэффициента корреляции между удоем и массовой долей молочного жира варьирует от -0,23 до -0,33.

При увеличении обильномолочности у коров происходит снижение массовой доли молочного жира и молоке. Аналогичная взаимосвязь наблюдается между удоем и массовой долей белка в молоке (коэффициент корреляции составляет от -018 до -0,28). В связи с этим можно заключить, что отбор матерей и подбор к ним бы- ков-производителей по обильномолочности не приведет к улучшению качественных характеристик молока.

Для повышения эффективности селекционного процесса рекомендуем в качестве критерия отбора использовать интегрированный показатель – количество молочного жира и количество молочного белка, которые являются простейшими селекционными индексами, объединяющие обильномолочность и жирномолочность (количество молочного жира, кг) и обильномолочность с белковомолочностью (количество молочного белка, кг). Коэффициенты корреляции между удоем и количеством молочного жира и белка имеют положительную направленность и высокие значения (выше +0,91).

Правильный отбор животных в селекционную группу является залогом успеха. На основе селекционно-генетических параметров получаем оценку всей популяции исследуемых животных, по определенным признакам продуктивности, а выделить животных с лучшими фенотипическими характеристиками возможно с помощью закона Парето.

Закон Парето представляет собой зависимость результата от различных факторов в соотношении 80 на 20, т. е. описывает неравномерность распределения причин и следствий в какой-либо системе [8; 9]. Данный статистический метод позволяет собрать и интерпретировать имеющиеся количественные данные для принятия эффективного управленческого решения. Графическое изображение закона Парето позволит определить наиболее важные характеристики коров для выделения их в селекционную группу.

В таблице 3 представлены расчетные данные для построения диаграммы Парето.

Таблица 3 – Данные для построения диаграммы Парето

|

Фенотипический класс по удою, кг |

Удельный вес поголовья, % |

Накопленный процент встречаемости, % |

||

|

Красная степная |

Черно-пестрая |

Красная степная |

Черно-пестрая |

|

|

6000-6999 |

72,9 |

79,6 |

72,9 |

79,6 |

|

5000-5999 |

21,1 |

13,8 |

94, |

93,4 |

|

7000-7999 |

5,8 |

6,1 |

99,8 |

99,5 |

|

8000 и более |

0,2 |

0,5 |

100 |

100 |

Последовательность фенотипических классов необходимо расположить в порядке убывания удельного числа животных в каждом классе. Накопленный процент встречаемости был определен суммой предыдущего количества животных в фенотипическом классе с последующим.

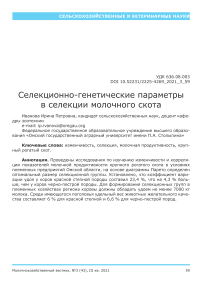

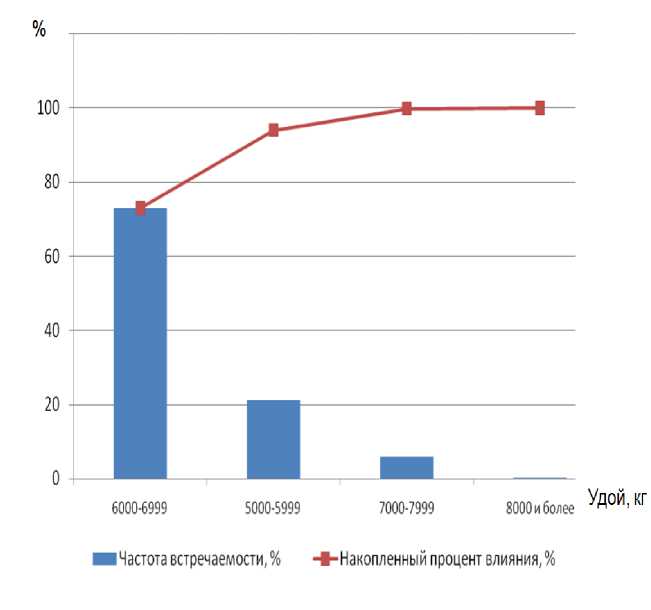

По результатам таблицы 3 построили диаграммы Парето для двух популяций молочного скота (рис. 1 и 2) .

Рисунок 1 ‒ Диаграмма Парето вклада коров красной степной породы в производство молока племенных предприятий

■ Частота встречаемости животных, % —■— Накопленный процент влияния, %

Рисунок 2 – Диаграмма Парето вклада коров черно-пестрой породы в производство молока племенных предприятий

Графики демонстрируют вклад удоя коров в производство молока на предприятиях. Согласно интерпретации в животноводстве закона Парето о неравно- мерности распределения процессо, около 80 % поголовья составляют основное стадо. Уровень молочной продуктивности вне зависимости от породной принадлежности находится до 6999 кг молока за лактацию. Остальное поголовье, около 20 % от общего числа исследуемого поголовья обладает боле высокой молочной продуктивностью (более 7000 кг молока) и может входить в селекционную группу. Таким образом, для формирования селекционной группы при селекции на увеличение удоя, в исследуемых популяциях необходимо отобрать 6 % животных красной степной породы и 6,6 % коров черно-пестрой породы с удоем за лактацию не ниже 7000 кг молока.

Выводы

При организации селекционно-племенной работы с молочным скотом можно использовать статистические показатели, характеризующие популяцию по основным селекционным признакам. Для принятия решения об отборе коров в селекционную группу с целью совершенствования обильномолочности рекомендуем визуализировать вклад животных в производство продукции с помощью диаграммы Парето. Селекционная группа коров красной степной и черно-пестрой пород в племенных хозяйствах Омской области должны обладать удоем не менее 7000 кг молока. Среди имеющегося поголовья удельный вес животных желательного качества составляет 6 % для красной степной породы и 6,6 % ‒ для черно-пестрой.

Список литературы Селекционно-генетические параметры в селекции молочного скота

- Иванова, И.П. Применение селекционно-генетических параметров в племенной работе с молочным скотом / И.П. Иванова, И.В. Троценко // Вестник КрасГАУ. – 2019. ‒ № 3 (144). – С. 65‒70.

- Игнатьева, Н.Л. Хозяйственно-полезные признаки голштинизированных коров черно-пестрой породы и корреляционная связь между ними / Н.Л. Игнатьева, А.Ю. Лаврентьев // Молочнохозяйственный вестник. – 2020. ‒ № 1 (37). – С. 35‒45.

- Костомахин, Н.М. Эффективность использования различных типов подбора в повышении молочной продуктивности коров / Н.М. Костомахин, М.А. Габедава, О.А. Воронкова // Главный зоотехник. – 2019. ‒ № 1. – С. 19‒24.

- Популяционно-генетическая характеристика пород крупного рогатого скота, разводимых в Ярославской области / Н.М. Косяченко [и др.] // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2020. ‒ № 6 (86). – С. 248‒253.

- Эффективность селекционно-племенной работы с отечественными породами крупного рогатого скота при использовании чистопородного разведения и скрещивания / А.Г. Кудрин, В.Г. Хабарова, Ю.М. Смирнова, О.О. Головкина // Молочно-хозяйственный вестник. ‒ 2015. ‒ № 2 (18). ‒ С. 29‒34.

- Влияние матерей на формирование продуктивности потомков / Т.Ф. Лефлер, А.А. Нагибина, И.В. Сидоренкова, И.Я. Строгонова // Вестник КрасГАУ. ‒ 2020. ‒ № 5 (158). ‒ С. 106‒111.

- Литовченко, И.П. Селекционно-генетические параметры в популяции черно-пестрого скота в Омской области и использование их в племенной работе: автореф. дисс. ... кандидата с.-х. наук / И.П. Литовченко. ‒ БашГАУ. Уфа, 2007. – 19 с.

- Овчинников, С.А. Информационная поддержка построения схемы Исикавы и диаграмма Парето для контроля и управления качеством продукции / С.А. Овчинников // Метрология. – 2011. ‒ № 7. – С. 12‒16.

- Паленова, Т.В.Практическое значение применения диаграммы Парето / Т.В. Палетова, Д.В. Палицына // Экономика и предпринимательство. – 2019. ‒ № 4 (105). – С. 1146‒1149.

- Плохинский, Н.А. Биометрия. ‒ М.: Из-во Московского университета. ‒ 1970. ‒ 367 с.

- Шевелёва, О.М. Селекционно-генетические параметры продуктивных признаков и экстерьерные особенности крупного рогатого скота черно-пестрой породы в Западной Сибири / О.М. Шевелёва, М.А. Свеженина // Молочнохозяйственный вестник. – 2021. ‒ № 2 (42). – С. 95-106.

- Chasovshchikova M.A., Sheveleva O.M., Svjazhenina M.A., Tatarkina N.I., Satkeeva A.B., Bakharev A.A., Ponomareva E.A., Koshchaev A.G. Relationship between the genetic variants of kappa-casein and prolactin and the productive-biological characteristics of cows of the blackmotley breed // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 2017, vol. 9, no. 7, pp. 1038‒1044.