Сезонная и межгодовая изменчивость атмосферной эмиссии атомарного кислорода 557.7 нм

Автор: Матафонов Г.К., Михалев А.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 17, 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается сезонная и межгодовая изменчивость интенсивности линии 557.7 нм атмосферной эмиссии атомарного кислорода и ее зависимость от солнечной активности в 23-м солнечном цикле. Используются экспериментальные данные наблюдения эмиссии 557.7 нм в Восточной Сибири, полученные в 1997-2008 гг., и атмосферная модель NRLMSIS-00. Для отдельных рассматриваемых характеристик эмиссии 557.7 нм отмечается различие между экспериментальными данными наблюдений и модельными аппроксимациями для 23-го солнечного цикла. Обсуждаются возможные причины обнаруженных расхождений.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103433

IDR: 142103433 | УДК: 551.510.535

Текст научной статьи Сезонная и межгодовая изменчивость атмосферной эмиссии атомарного кислорода 557.7 нм

Эмиссия атомарного кислорода 557.7 нм образуется на высотах мезосферы – нижней термосферы и подвержена регулярным и нерегулярным вариациям различных временных масштабов [Шефов и др., 2006]. Многолетние исследования характеристик эмиссии 557.7 нм показали существование выраженной сезонной зависимости и межгодовых вариаций [Liu et al., 2008; Wang et al., 2002]. В ряде работ было показано, что на сезонный ход интенсивности эмиссии 557.7 нм ( I 557.7 ) влияет солнечная активность [Фишкова и др., 2001] и что в разные солнечные циклы и фазы цикла влияние солнечной активности может быть различным [Mikhalev et al., 2008; Михалев, Медведева, 2009].

В настоящей работе рассматривается сезонная и межгодовая изменчивость интенсивности атмосферной эмиссии атомарного кислорода 557.7 нм и ее зависимость от солнечной активности в 23-м солнечном цикле. Используются экспериментальные данные наблюдения эмиссии 557.7 нм в Восточной Сибири и атмосферная модель NRLMSIS-00.

Данные наблюдений и модельные расчеты

Использовались данные экспериментальных наблюдений эмиссии атомарного кислорода 557.7 нм, полученные в Геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН (52 ° N, 103 ° E) в 1997-2008 гг. (23-й солнечный цикл). Измерения собственного оптического излучения верхней атмосферы проводились с помощью четырехканального зенитного фотометра с выделением линий атомарного кислорода [OI] 557.7 и 630 нм, а также ультрафиолетовой (360–410 нм) и ближней инфракрасной (720–830 нм) областей спектра. Эмиссионные линии 557.7 и 630 нм выделялись интерференционными качающимися светофильтрами ( АХ 1/2 ~ 1-2 нм), спектральные диапазоны

360–410 и 720–830 нм – абсорбционными светофильтрами. Угловые поля зрения каналов фотометра составляли 4-5 ° . Абсолютная калибровка измерительных трактов аппаратуры осуществлялась в отдельные периоды по эталонным звездам и впоследствии контролировалась с помощью опорных световых источников. Среднеквадратичная погрешность относительных измерений сигналов калибраторов оценивается величиной ~1 %. Ошибка абсолютных измерений интенсивности эмиссии 557.7 нм согласно [Фишкова, 1983] оценивается величиной 10–15 %. Программное обеспечение фотометра позволяло записывать данные фотометрических каналов с усреднением ~ 12 с. Более детальное описание фотометра дано в [Михалев, 2008].

Интенсивность эмиссии в линии 557.7 нм рассчитывалась по формулам, отвечающим механизмам ее возбуждения по Чепмену [Chapman, 1931] и Барту [Barth, 1961]. В полученных модельных значениях интенсивности эмиссии 557.7 нм, относящихся к сезонному ходу и ее межгодовым вариациям, существенных различий отмечено не было. Отличия касались лишь получаемых абсолютных значений. Ниже приводятся результаты, отвечающие механизму Чепмена. На его основе интенсивность свечения в линии 557.7 нм рассчитывалась по формуле

I 557.7 =

K [ O ] 3 .

1 + A 557.7 { q O2 [ O2 ] + q O [ O ]}

В связи с тем, что до настоящего времени существует разброс в значениях коэффициентов скоростей реакций, в данной работе была сделана попытка подобрать необходимые коэффициенты таким образом, чтобы достичь наилучшего согласия с экспериментальными данными. Удовлетворительное согласование измеренных и рассчитанных значений интенсивности было получено лишь для зимних месяцев при следующих значениях коэффициентов: K = 5.0⋅10-32 см6с-1;

q O2 = 5.0 ⋅ 10 - 12

T

3 - 1

, см с ;

qO=5.0·10–11exp(–73/T), cм3с–1; А30=1.215 c–1, где Т – температура, K.

Для нахождения концентраций нейтральных составляющих и температуры атмосферы использовалась полуэмпирическая модель NRLMSIS-00 [Picone et al., 2002]. Параметры атмосферы взяты для условий местной полуночи.

Результаты наблюдений и обсуждение

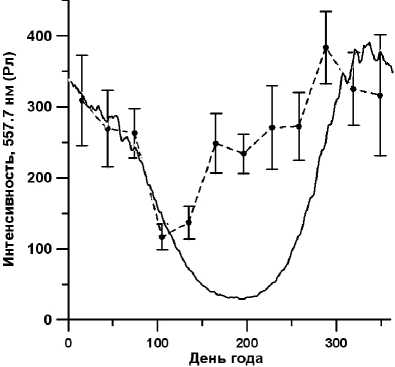

На рис. 1 приведены сезонные зависимости I 557.7 , полученные по данным Геофизической обсерватории (ГО) ИСЗФ СО РАН (точки) и модели NRLMSIS-00 (сплошная линия) для координат ГО ИСЗФ СО РАН. Данные по ГО ИСЗФ СО РАН (наблюдения и модель NRLMSIS-00) относятся к 1997–2008 гг. Каждая точка в экспериментальных данных – средняя за месяц интенсивность I 557.7 , а для модели NRLMSIS-00 значения I 557.7 для каждого дня года рассчитывались при условиях местной полуночи.

Можно отметить достаточно хорошее согласие между экспериментальными и модельными данными по абсолютным величинам I 557.7 , тенденциям изменения сезонного хода для зимних месяцев (январь, февраль и отчасти декабрь) и весенне-осенним месяцам, «примыкающим» к зимнему периоду (март, апрель и ноябрь). Для остальных месяцев отмечается превышение значений экспериментальных данных по сравнению с модельными.

Согласно некоторым работам [Fukuyama, 1977; Liu et al., 2008], в средних широтах в сезонном ходе эмиссии I 557.7 идентифицируются годовые и полугодовые вариации этой эмиссии, которые формируют два максимума в периоды равноденствий: в феврале–марте и октябре. Для некоторых среднеширотных станций в диапазоне широт 35–50° отмечается летний максимум, который к низким широтам постепенно исчезает [Fukuyama, 1977; Фишкова, 1983].

Рис . 1. Сезонный ход эмиссии 557.7 нм по данным ГО ИСЗФ СО РАН ( точки ) и модели NRLMSIS-00 ( сплошная линия ). Для экспериментальных данных указана стан дартная ошибка среднего .

В летние месяцы экспериментальные значения интенсивности I 557.7 превышают модельные, рассчитанные только с учетом механизма Чепмена для высот высвечивания в слое Е. Это может быть интерпретировано действием второго известного механизма возбуждения эмиссии 557.7 нм на высотах F-области – механизма диссоциативной рекомбинации ионов O+ 2 , приводящей к появлению атомов кислорода в состоянии 1S. Так, на широте ГО ИСЗФ СО РАН (52° N) в летние месяцы существует период, когда на высотах более 200 км не наблюдаются астрономические сумерки. В данном случае это период с 19 мая по 24 июля, когда F-область ионосферы освещена как прямым, так и рассеянным солнечным излучением.

Считается [Фишкова, 1983], что процесс диссоциативной рекомбинации на высотах F-области ионосферы даже в условиях полностью «ночной» атмосферы обеспечивает 10–20 % от общей наблюдаемой интенсивности эмиссии 557.7 нм. Интенсивность эмиссии 557.7 нм в дневное время суток, формируемая, в основном, процессом диссоциативной рекомбинации, существенно (~10 раз) превышает ночную интенсивность [Краснопольский, 1987]. Следует также учитывать, что переход от «дневной» к «ночной» ионосфере на высотах F-области осуществляется в течение 2–3 часов. Частично этим эффектом можно объяснить и то, что экспериментальные значения интенсивности I 557.7 больше модельных в осенне-зимний период. На это может указывать поведение сезонного хода эмиссии 630 нм в F-области ионосферы, которое характеризуется осенне-зимним максимумом для начала ночи [Фишкова, 1983]. Эмиссия 630 нм в F-области в средних широтах в спокойных геомагнитных условиях формируется, в основном, в результате процесса диссоциативной рекомбинации и может являться индикатором вклада части интенсивности эмиссии 557.7 нм из F-области ионосферы в общую интенсивность этой эмиссии.

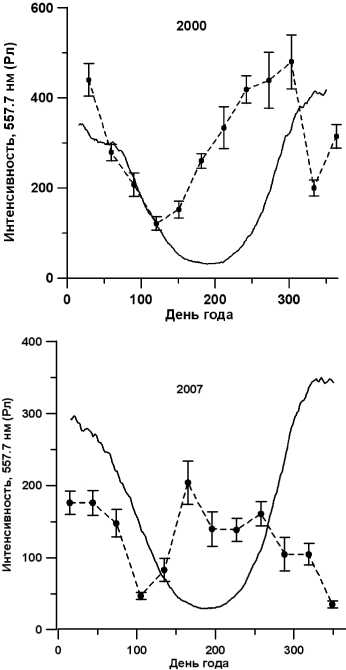

Приведенные на рис. 1 кривые сезонного хода интенсивности эмиссии 557.7 нм получены усреднением более чем за 10-летний интервал. Для конкретных промежутков времени экспериментальный и модельный сезонный ход эмиссии 557.7 нм могут существенно различаться, включая и интенсивности в зимние месяцы. На рис. 2 для примера приведен сезонный ход интенсивности эмиссии 557.7 нм для 2000 и 2007 гг., относящихся соответственно к периодам высокой и низкой солнечной активности.

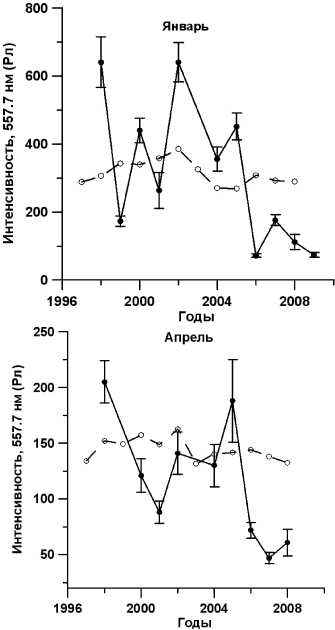

Существенные отличия между экспериментальными и модельными данными наблюдаются и в межгодовых вариациях I 557.7 . Межгодовая изменчивость I 557.7 для каждого месяца года изучалась с использованием ее среднемесячных значений. На рис. 3 приведены межгодовые вариации среднемесячных значений I 557.7 для двух месяцев – января и апреля, для которых средние многолетние модельные и экспериментальные значения достаточно хорошо совпадают. Можно отметить большую изменчивость межгодовых вариаций экспериментальных значений I 557.7 по сравнению с модельными.

Рис . 2. Сезонный ход интенсивности эмиссии 557.7 нм , относящейся к периодам высокой (2000 г .) и низкой (2007 г .) солнечной активности . Для экспериментальных данных указана стандартная ошибка среднего .

Рис . 3. Межгодовые вариации среднемесячных значе ний I 557.7. Темные кружки – экспериментальные данные , светлые – модель NRLMSIS-00. Для экспериментальных данных указана стандартная ошибка среднего .

В последние годы появились работы, указывающие на сезонные особенности отклика эмиссий верхней атмосферы на вариации солнечной активности [Фишкова и др., 2001; Перминов, Перцев, 2008]. В работе [Фишкова и др., 2001] исследовалась сезонная зависимость вариаций интенсивности эмиссии 557.7 нм от уровня солнечной активности. Получено, что максимальные коэффициенты корреляции отмечаются в марте–апреле, резко уменьшаются в середине года и снова возрастают к осеннему равноденствию. Однако в период осеннего максимума интенсивности эмиссии 557.7 нм в октябре– ноябре корреляция снова несколько ослабевает.

Используя данные ГО ИСЗФ СО РАН за период 1997–2008 гг., мы определили зависимости I 557.7 от уровня солнечной активности (индекс F 10.7 ) для каждого месяца года. Наибольшие коэффициенты корреляции между среднемесячными значениями I 557.7 и индексом F 10.7 получены для мая–июля ( K к ~0.63–0.73), сентября ( K к ~0.81) и декабря ( K к ~0.71). Наименьшие коэффициенты корреляции получены для марта–апреля ( K к ~0.19–0.34). Следует отметить, что коэффициенты корреляции между среднемесячными значениями I 557.7 и индексом F 10.7 , полученными в 1997–2001 гг., для большинства месяцев отрицательны. Ранее это отмечалось в работе [Mikhalev et al., 2008], где приводятся также результаты регрессионного анализа экспериментальных данных для периодов возрастания (1997–2001 гг.) и спада (2002–2006 гг.) солнечной активности.

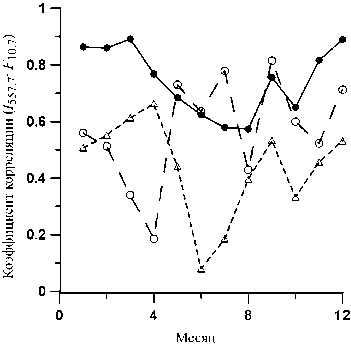

Были определены также коэффициенты корреляции между среднемесячными значениями I 557.7 , рассчитанными с использованием модели NRLMSIS-00, и уровнем солнечной активности (индекс F 10.7). На рис. 4 приведены коэффициенты корреляции среднемесячных значений I 557.7 с индексом солнечной активности F 10.7. Расчеты, сделанные с использованием модели NRLMSIS-00 за 1997–2008 гг., представлены темными кружками, экспериментальные данные ГО ИСЗФ СО РАН 1997–2008 гг. изображены светлыми кружками, а данным Абастуманской астрофи-

Рис . 4. Коэффициенты корреляции между среднеме сячными значениями I 557.7, рассчитанными с использовани ем модели NRLMSIS-00 за 1997–2008 гг . ( темные кружки ), по данным ГО ИСЗФ СО РАН за 1997–2008 гг . ( светлые кружки ) и по данным Абастуманской астрофизической об серватории [ Фишкова и др ., 2001] за 1957–1992 гг . ( тре угольники ), и уровнем солнечной активности ( индекс F 10.7).

зической обсерватории [Фишкова и др., 2001] за 1957– 1992 гг. соответствуют треугольники. При этом среднегодовые значения коэффициентов корреляции составили соответственно ~0.75, 0.57 и 0.37.

Из рис. 4 следует, что значения коэффициентов корреляции между среднемесячными значениями I 557.7 , полученными из экспериментальных данных, и индексом F 10.7 для большинства месяцев (как и среднегодовые значения) оказываются меньше соответствующих значений, полученных с использованием модели NRLMSIS-00. Можно отметить достаточно удовлетворительное качественное подобие сезонных ходов, представленных на рис. 4, коэффициентов корреляции, за исключением летних месяцев для ГО ИСЗФ СО РАН, что, возможно, обусловлено дополнительным вкладом излучения из F-области в эти месяцы. В этом случае общей характерной особенностью представленных на рис. 4 результатов является большее значение коэффициентов корреляции между среднемесячными значениями I 557.7 и уровнем солнечной активности (индекс F 10.7) в зимние месяцы по сравнению с летними. При этом существенное различие в экспериментальных данных в летние месяцы может объясняться различным широтным расположением рассматриваемых обсерваторий с учетом особенностей возможного вклада процесса диссоциативной рекомбинации для эмиссии 557.7 нм в F-области для ГО ИСЗФ СО РАН.

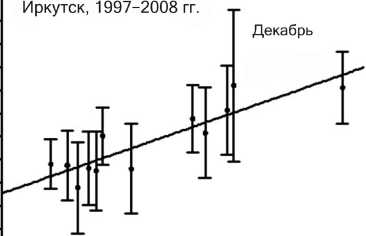

Более четко различный характер зависимости эмиссии 557.7 нм от уровня солнечной активности в летнее и зимнее время иллюстрирует pис. 5. На нем представлены линии регрессии I 557.7 на F 10.7, рассчитанные отдельно для декабрьских и июньских условий 1997–2008 гг. Видно, что июньские значения интенсивности свечения очень слабо зависят от уровня солнечной активности, в отличие от декабрьских значений интенсивности, демонстрирующих явно выраженную зависимость от индекса F 10.7 .

550-|

~ 500 cl z 450X Ё 400Ю -

£ 350-о о - m 300 -о -

-

5 250 ^

°П-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1

40 80 120 160 200 240

^10.7

Рис . 5. Линейная регрессия рассчитанных ( модель ных ) значений I 557.7 по индексу F 10.7 для декабря и июня . Вертикальными линиями представлены значения средне квадратичного отклонения .

Заключение и выводы

Сопоставление данных по вариациям интенсивностей атомарного кислорода 557.7 нм, полученных экспериментально в ГО ИСЗФ СО РАН (1997–2008 гг.), и данных, вычисленных с использованием атмосферной модели NRLMSIS-00 для этого же периода, позволяет сделать выводы.

-

1. Среднемесячные значения интенсивности эмиссии 557.7 нм, усредненные за 12 лет последнего 23-го цикла солнечной активности, показывают достаточно хорошее согласие между экспериментальными и модельными значениями сезонного хода для зимних и осенне-весенних месяцев (март, апрель и ноябрь). Для разных лет экспериментальный и модельный сезонный ходы эмиссии 557.7 нм могут существенно отличаться.

-

2. Имеет место большая изменчивость межгодовых вариаций измеренных среднемесячных значений интенсивностей эмиссии 557.7 нм по сравнению с модельными.

-

3. Полученные коэффициенты корреляции среднемесячных значений интенсивности эмиссии 557.7 нм с уровнем солнечной активности (индекс F 10.7 ) для 23-го солнечного цикла подтверждают существование сезонных особенностей отклика эмиссии 557.7 нм на вариации солнечной активности.

-

4. Использование атмосферной модели NRLMSIS-00, охватывающей применительно к эмиссии 557.7 нм только мезосферу – нижнюю термосферу, не всегда достаточно для качественного и количественного описания наблюдаемых вариаций эмиссии 557.7 нм.

Для летне-осеннего периода интерпретация экспериментальных данных по эмиссии 557.7 нм для месторасположения ГО ИСЗФ СО РАН на основе излучения только из Е-области, по-видимому, недостаточно корректна, и в этом случае следует учитывать возможный вклад эмиссии 557.7 нм из F-области атмосферы.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 09-05-00243а и программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 4 (научное направление № 8).