Школьная неуспеваемость как психолого-педагогическая проблема

Автор: Третьякова М. В., Терскова А. С.

Журнал: Вестник Прикамского социального института.

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 3 (90), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается школьная неуспеваемость как проблема современного образования и ее причины в контексте индивидуально-психологических особенностей учащихся. Результаты исследования могут быть полезны работникам системы общего и профессионального образования и родителям старшеклассников при обсуждении вопросов профессионального самоопределения.

Академическая успешность, школьная неуспеваемость, мотивация, тип умственной деятельности, процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе, профессиональное самоопределение

Короткий адрес: https://sciup.org/14126512

IDR: 14126512 | УДК: 159.9

Текст научной статьи Школьная неуспеваемость как психолого-педагогическая проблема

ки. К изучению психологических причин школьной неуспеваемости в разное время обращались А. Р. Лурия, В. А. Сухомлинский, Л. И. Божович, И. В. Дубровина, Д. Б. Эльконин и др.

В процессе анализа теоретического материала нами было обнаружено, что индивидуальные особенности старшеклассников, не успевающих в обучении, изучаются значительно реже, чем индивидуальные особенности младших школьников.

И. В. Дубровина полагает, что «неуспеваемость является серьезным противоречием между имеющимися у школьника индивидуальными особенностями и требованиями существующих программ обучения, нормативов. Существующие программы не учитывают индивидуально-типологические особенности школьника, а загоняют всех учащихся под одни стандарты» [1].

По мнению П. П. Блонского, неуспеваемость кроется в противоречиях, существующих в отношениях между учителями, учениками и детской социальной средой. Эти противоречия могут создаваться как самой системой образования, так и лично каждым из участников триады учитель – ученик – детский коллектив. Ведь, по сути, каждый из участников данной схемы имеет свои личностные особенности, которые нельзя заранее запрограммировать или рассчитать. И вероятность несовпадения триадных позиций значительно велика [2].

Л. И. Божович говорит о том, что «неуспеваемость во многом зависит от наличия или отсутствия у ребенка возможностей к школьному обучению. Возможности включают в себя две составляющие – физические и психические» [3].

В связи с тем, что условия современной жизни выдвигают новые требования к уровню подготовки выпускников школ, проблема неуспеваемости обучающихся девятых классов общеобразовательных школ становится всё более актуальной.

Цель исследования: изучение психологических причин школьной неуспеваемости.

Гипотеза исследования. Можно предположить, что в качестве психологических причин школьной неуспеваемости у старшеклассников могут быть: низкий уровень познавательной мотивации, тип мыслительной деятельности, затрудняющий процесс обучения, а также преобладание процессов торможения над процессами возбуждения в центральной нервной системе (далее – ЦНС).

В исследовании приняли участие обучающиеся параллели девятых классов в количестве 50 человек, из них 28 девочек и 22 мальчика.

Вся выборка была поделена на две группы – обучающиеся с хронической неуспеваемостью (группа 1) и девятиклассники, обучающиеся успешно (группа 2).

Для обработки данных, полученных в ходе психологической диагностики и подтверждения гипотезы, мы применили t -критериальный анализ по Стьюденту и корреляционный анализ по Пирсону.

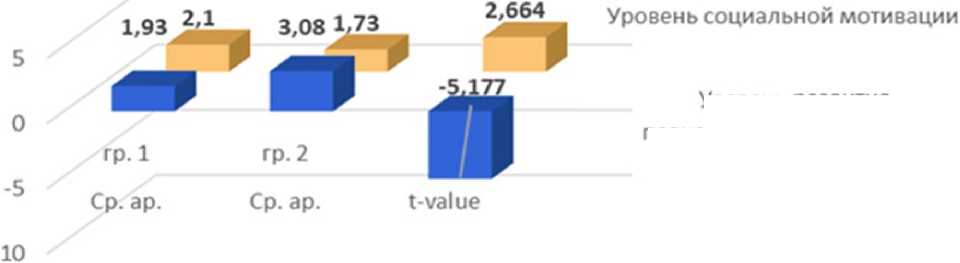

Результаты диагностики уровня развития мотивации к обучению представлены на рис. 1.

Из рис. 1 видно, что:

-

– переменная «уровень развития познавательной мотивации» имеет более высокие значения в выборке школьников, хорошо успевающих в обучении. Неуспевающие учащиеся не проявляют интереса к школьным предметам и наукам, их не привлекают новые знания, нет глубокого стремления к познанию, слабо выражен или совсем отсутствует интерес к логическому анализу нового материала, низкое стремление к достижению успеха в учебе;

-

– переменная «уровень развития социальной мотивации», наоборот, имеет более высокие значения у неуспевающих школьников. К социальной мотивации старшеклассников можно отнести стремление занять определенную лидерскую позицию в коллективе, быть эмоциональным лидером и заслужить одобрение у одноклассников и учителей через общественную деятельность.

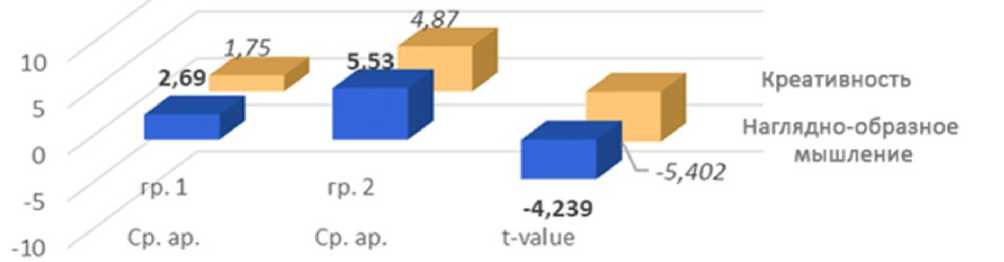

Диагностика типов мышления показала, что значимые различия по t -критерию Стьюдента были выявлены только по наглядно-образному мышлению и по креативности (рис. 2).

Методика Домбровской

Рис. 1. Мотивация к обучению неуспевающих (гр. 1)

и успевающих (гр. 2) обучающихся (ср. ар. – среднее арифметическое)

уровень развития познавательной мотивации

Методика Резапкиной

Рис. 2. Результаты сравнения типов мышления неуспевающих (гр. 1) и успевающих (гр. 2) обучающихся (ср. ар. – среднее арифметическое)

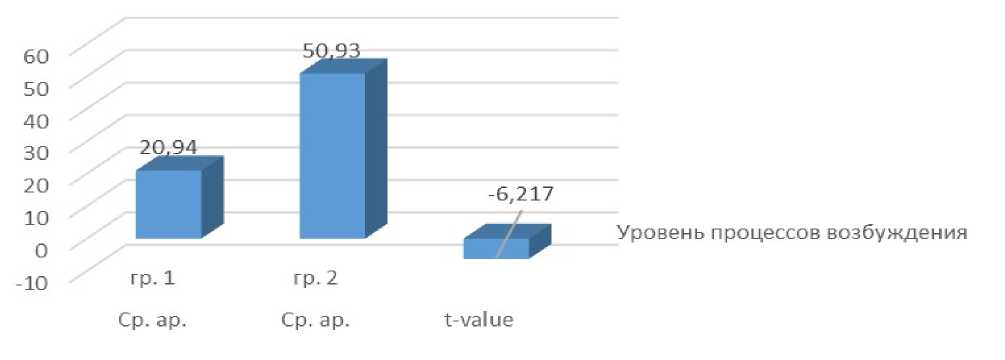

Методика Стреляу

Рис. 3. Результаты сравнения типов нервной деятельности неуспевающих (гр. 1) и успевающих (гр. 2) обучающихся (ср. ар. – среднее арифметическое)

Переменные «наглядно-образное мышление» и «креативность» в большей степени выражены у школьников, обучающихся успешно. Это характеризует их как творческих людей, имеющих нестандартный подход к решению учебных задач. Высокие значения по «креативности» говорят об умении школьников принимать и создавать принципиально новые идеи, нестандартно мыслить, решать проблемы, возникающие в классе, таким образом, чтобы это решение приносило результат.

Что касается сравнения типов нервной деятельности, то значимые различия выявлены только по переменной «уровень процессов возбуждения» (рис. 3).

Информация рис. 3 позволяют говорить о том, что для академической успешности в данной образовательной организации важно преобладание процессов возбуждения. Процессы торможения не имеют значимых различий, так же как и уровень подвижности нервных процессов. Можно предположить, что учащиеся с таким типом нервной деятельности обладают высоким уровнем врабатываемости, они быстро включаются в учебный процесс. При современных темпах учебного процесса школьники с высоким уровнем процессов возбуждения будут чувствовать себя более уверенно.

Корреляционный анализ по Пирсону позволил установить наличие значимых взаимосвязей между изучаемыми параметрами в двух выборках испытуемых и выявить в них как сходства, так и различия. Сходства заключаются в том, что при высоком уровне процессов торможения в обеих выборках преобладает только социальная мотивация обучения в школе.

В выборке респондентов, успешно справляющихся с учебной нагрузкой, в состав взаимосвязей вошли познавательная мотивация, уровень процессов возбуждения и наглядно-образное мышление.

В выборке неуспевающих школьников в состав взаимосвязей вошли социальная мотивация, уровень процессов торможения, словесно-логическое мышление. Учитывая выраженность наглядно-действенного мышления, социального типа мотивации и низкие показатели проявления процессов возбуждения, можно предположить, что эти характеристики и являются индивидуальными факторами неуспеваемости.

Имея представление об особенностях личности, которые затрудняют процесс усвоения учебного материала, можно составить индивидуальные коррекционные программы, способствующие повышению уровня академической успешности и выбору образовательной траектории после окончания основного общего образования с учетом готовности к профессиональному самоопределению обучающихся.

Список литературы Школьная неуспеваемость как психолого-педагогическая проблема

- Дубровина И. В., Акимова М. К., Борисова Е. М. Рабочая книга школьного психолога [Электронный ресурс]. М.: Просвещение, 1991. 303 с. URL: http://www.psychologylib.ru/books/item/f00/s00/z0000017/index.shtml (дата обращения: 09.10.2021).

- Блонский П. П. Развитие мышления школьников // Возрастная и педагогическая психология. Хрестоматия: учеб. пособие / сост. И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. М.: Академия, 2016. С. 131–142.

- Божович Л. И. Избранные психологические труды. Проблемы формирования личности // под ред. Д. И. Фельдштейна. М.: Международная педагогическая академия, 2016. 209 с.