Школьное строительство в Енисейской губернии на переломе эпох (1910-1920-е гг.)

Автор: Царев Владимир Иннокентьевич, Васильева Наталья Олеговна, Царев Владимир Владимирович

Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau

Рубрика: История

Статья в выпуске: 4 (26), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье изучены особенности создания и поиска путей преобразования системы школьного строительства в восточных районах России в первые десятилетия XX века. Обозначена цель исследования - восполнить на основании архивных документов сведения о практических формах внедрения на сибирской земле всеобщего обучения населения, осуществлявшихся в процессе поиска новой типологии школьных зданий. Научная новизна исследования состоит в том, что в работе представлены не публиковавшиеся ранее текстовые и графические материалы, в частности, хранящиеся в архиве города Ачинска. Показаны мероприятия, способствовавшие процессу расширения школьного строительства в начале XX века, среди которых следует выделить образование в 1909 году при Министерстве народного просвещения школьно-строительного фонда имени Петра Великого, а также деятельность Общества попечения о начальном образовании, созданного в Енисейской губернии на рубеже столетий. Основной исходной позицией их работы являлось материальное содействие городскому и земскому общественным управлениям в улучшении положения и увеличении числа начальных школ, помощь беднейшим и способным учащимся в приобретении книг, учебных пособий, одежды и обуви, оказание пособий учителям. Представлены архивные документы, свидетельствующие о мероприятиях, проводившихся в уездах Енисейской губернии по организации контроля над состоянием школьного строительства в сельской местности, сбором статистических сведений и составлением чертежей школьных зданий. Отмечены некоторые тенденции распада сложившейся системы школьного образования в годы Гражданской войны. Выявлено, что после окончательного установления советской власти в Сибири (1920 г.) первоочередными мероприятиями по нормализации школьного дела стали работы по проектированию школьных зданий и поиски путей восстановления сети школьного строительства. В этот период среди культурно-просветительских объектов в сибирских селениях появились типы зданий для народных домов и школ крестьянской молодежи. Проведен анализ типовых чертежей школьных зданий, присланных из Наркомпроса РСФСР руководству Сибирского края, на основании которых новосибирскими проектировщиками были выполнены проекты школ, имевшие оптимальные характеристики для сельской местности. Результаты исследования показали, что разработка в 1920-х годах плана введения всеобщего обучения на территории СССР опиралась, прежде всего, на создание соответствующей сети школ, в том числе в сельской местности, и укрепление ее учебно-материальной базы. Этому способствовали школьно-строительные фонды, из которых отпускались средства для постройки школ. Архивные документы дают наглядное представление об одном из ярких этапов преобразования Сибири, связанного с поиском новых социальных и экономических форм организации школьного строительства в непростых условиях перелома эпох в начале XX века. Рассмотренные документы о замыслах и путях преобразования школьной сети на восточных территориях страны позволили приоткрыть малоизвестные страницы истории Енисейской губернии, выявить неразрывную взаимосвязь с современными проблемами обустройства Сибири.

Всеобщее начальное обучение, школьное строительство, здание школы, типовой проект, школьно-строительный фонд, енисейская губерния, сибирский край

Короткий адрес: https://sciup.org/140296073

IDR: 140296073 | УДК: 37.014.5::727.11(571.5) | DOI: 10.36718/2500-1825-2022-4-211-224

Текст научной статьи Школьное строительство в Енисейской губернии на переломе эпох (1910-1920-е гг.)

Введение. В начале XX века нараставший научно-технический прогресс неуклонно менял ранее неспешный жизненный уклад в городах Сибири. Рост населения, ускорение экономического развития восточных районов страны отразились и на народном образовании в Енисейской губернии, прежде всего, в таких городах, как Красноярск, Ачинск, Енисейск, Канск и Минусинск, где на рубеже столетий были открыты гимназии и училища. К учебным зданиям стали предъявляться повышенные архитектурно-строительные требования. Процессу расширения школьного строительства способствовало образование в 1909 году при Министерстве народного просвещения «по Высочайшему повелению особого школьно-строительного фонда имени Преобразователя России Петра Великого», из которого городам выдавались ссуды на срок до 20 лет и «безвозвратные пособия» [1, с. 187]. В этот период активную деятельность развернули представители Общества попечения о начальном образовании, филиалы которого были созданы в городах Енисейской губернии. Их цель заключалась в материальном со- действии общественному управлению в улучшении положения и увеличении числа начальных школ, помощь беднейшим и способным учащимся в приобретении книг, учебных пособий, одежды и обуви, оказание пособий учителям. В 1913–1915 гг. в Красноярске для многогранной работы членов Общества попечения был построен каменный двухэтажный Дом просвещения [1, с. 189].

Целенаправленные усилия городских властей по реализации образовательных программ стали давать к началу второго десятилетия XX века зримые результаты, в частности, «Красноярску почти удалось осуществить мысль о всеобщем начальном обучении» [2]. В буре последующих событий войн и революций, потрясших не только Россию, но и весь мир, казалось, должны были бесследно исчезнуть все замыслы городских и земских общественных управлений относительно перспектив развития школьного строительства. С установлением советской власти в стране произошло изменение общей системы народного образования.

Цель исследования . На основании архивных документов выявить особенности становления школьного строительства в Енисейской губернии в начале XX века; восполнить сведения о практических формах внедрения на сибирской земле всеобщего обучения населения, осуществлявшихся в процессе поиска новой типологии школьных зданий.

Результаты исследования и их обсуждение. В 1912 году Министерство народного просвещения утвердило «Руководство по исполнению санитарнотехнических требований при постройке зданий начальных школ», в котором законодательно закреплялись предписания гигиенистов и пожарных. Регламентации подлежали устройство школьной усадьбы и расположенных на ней школьного и других зданий, а также вопросы отопления, водоснабжения, вентиляции, устройства отхожих мест [3]. Главная часть школы – класс – по санитарнотехническим требованиям должен был иметь размеры, которые позволяли помещать в нем до 50 учеников. Свет в класс должен был поступать с левой стороны, через 3–4 больших окна с таким расчетом, чтобы площадь окна была не менее 1/5 площади пола. Для того чтобы свет падал в класс равномерно и полнее, окна были подняты к потолку. Высоту помещения рекомендовалось делать в шесть аршин (4,2 м). Классы окнами обращать на юг [4, с. 44]. Эти требования соблюдали местные архитекторы при составлении проектов новых зданий городских училищ. Например, в начале 1910-х годов красноярский городской архитектор С.Г. Дриженко использовал «проект образцового школьного здания, разработанный в Петербургском городском общественном управлении», основное преимущество которого заключалось в том, что «в нем все комнаты прекрасно освещены». В проект было введено центральное водяное отопление [5]. Стандарты для сельской местности рекомендовали делать однокомплектные школы одноэтажными, выдерживать указанную в документе точную площадь, приходящуюся в классе на одного ученика [4, с. 45].

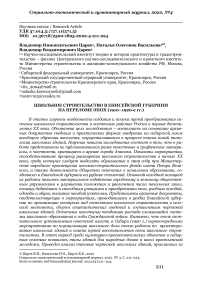

В первое десятилетие XX века школьное строительство широко развернулось в уездных городах Енисейской губернии. Например, в 1910 году в Ачинске (при населении немногим более 9000 жителей) были следующие учебные заведения: женская гимназия, городское трехклассное мужское училище, два приходских и железнодорожное училища [6, с. 34]. В 1911–1912 годах осуществилось строительство каменного двухэтажного здания Ачинской женской гимназии [7, с. 54–55]. В 1907 году в Кан-ске (население около 13000 жителей) состоялось открытие женской прогимназии, которая была преобразована в гимназию в 1910 году и получила новое каменное двухэтажное здание [8, с. 146– 150]. В 1910-х годах в городе были построены здания для нескольких городских училищ, проект одного из них сохранился в архивных фондах [9] (рис. 1).

Рис. 1. Проект городского приходского училища на усадебном месте, пожертвованном С.Т. Тимофеевым в городе Канске Енисейской губернии (чертил П. Гамзагурди. Апрель 1915 г.) [9]

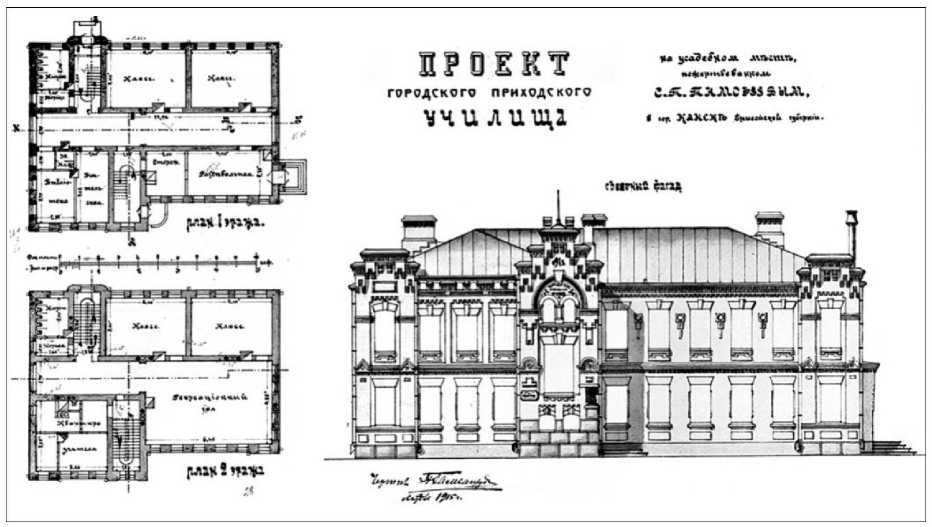

В первое десятилетие XX века в Минусинске (около 15000 жителей) были построены женская гимназия, городское училище, а в 1910 году составлен проект трехкомплектной начальной школы Минусинского городского общественного управления (рис. 2).

Рис. 2. Проект трехкомплектной начальной школы Минусинского городского общественного управления. Январь 1910 года [10]

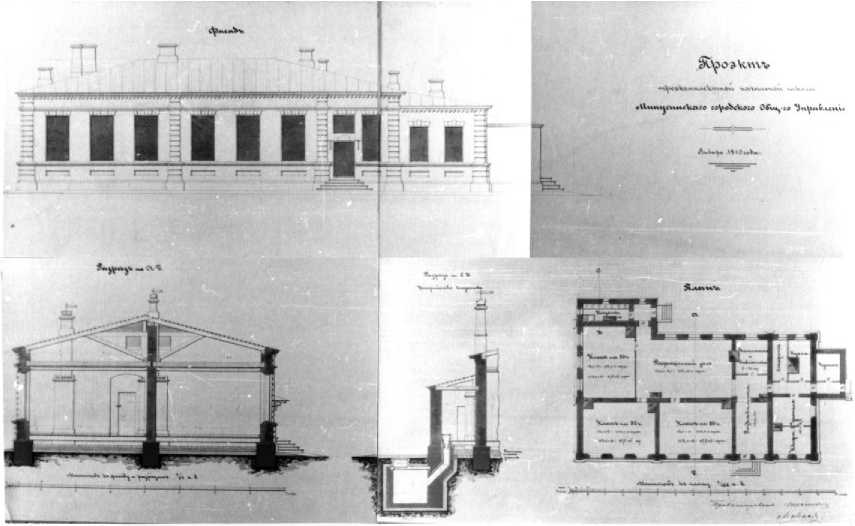

Во второй половине 1880-х годов было завершено строительство каменного 4-этажного здания мужской гимназии в Енисейске, а в 1912 году – окончены работы по строительству каменного

2-этажного здания женской гимназии [11, с. 101–105]. В 1914 году был составлен проект здания городской начальной школы, реализовать который помешала Первая мировая война (рис. 3).

Рис. 3. Проект здания городской начальной школы в г. Енисейске. Фасад. 1914 г. [12]

На рубеже XIX–XX веков школьное строительство получило развитие в сельских районах Енисейской губернии, что можно проследить на преобразованиях в Ермаковской волости Минусинского уезда. В 1895 году Енисейский губернатор получил рапорт, в котором отмечалось, «что здание волостного училища мало соответствует своему назначению, не вмещает всех детей, желающих учиться грамоте, благодаря чему число учащихся не превышает 40, при 9000 народонаселения Ермаковской волости обоего пола» [13, с. 205]. Однако уже через 9 лет в очередном рапорте губернатору, датированном 1904 годом, было отражено значительное улучшение школьной сети и увеличение количества учащихся в Ер-маковской волости: «Народное образование обеспечено 6 училищами в селе- ниях: Ермаковском, Мигнинском, Рзъ-езжинском, Григорьевском и колонии Верхне-Суэтукской, из коих одно финское и одно эстонское, содержащиеся первое на счет Финляндского Сената, а второе на средства Центрального комитета вспомогательной кассы, в которых обучается ежегодно более 100 мальчиков и девочек» [13, с. 207].

Губернские власти стремились наладить контроль над состоянием школьного строительства в сельской местности, но он заканчивался, как правило, сбором некоторых статистических сведений и составлением порой чертежей школьных усадебных мест и зданий (выполненных сельскими учителями). Некоторые из них сохранились в архивных фондах (рис. 4).

Рис. 4. План на постройку Новоеловского (Ачинский уезд) 2-классного МНП училища. По плану Харьковского уездного земства из альбома школьных зданий инженера Данилова. Копировал учитель Г. Щергин. 1913 г. [14, л. 43]

Советской власти в Сибири досталось от прежних времен, по мнению некоторых исследователей [15], неплохое наследство в сфере школьного образования, но оно начало распадаться в годы Гражданской войны, несмотря на определенные усилия, которые предпринимали руководители той и другой противоборствующих сторон. Например, в конце 1918 – первой половине 1919 г. в отдел по народному образованию Ачинской уездной земской управы поступило большое количество приговоров общих собраний сельских сходов, в которых содержались просьбы о бесплатном отпуске леса для постройки школьных зданий [16]. В связи с усугублением военного положения большинство прошений сельских жителей остались нереализованными.

После окончательного установления советской власти в Сибири (1920 г.) новые руководители, характеризуя положение дел в народном образовании, отмечали, что «условия школьного строительства чрезвычайно тяжелы: школьные здания разрушены, учителя частично были мобилизованы, частично – уехали на восток, школьная мебель раз- бита, пособия – растащены или испорчены, а тяжелое продовольственное и хозяйственное положение Сибири не позволяло выделить достаточное количество средств для отделов народного образования» [15].

В феврале 1920 года заведующий вновь созданным Ачинским уездным отделом народного образования обратился в местный строительный подотдел с просьбой: «Срочно обследовать все школы, находящиеся в уезде и городе, как имеющие собственные здания, так и наемные. В школах, находящихся в собственных зданиях, необходимо выяснить, какой требуется ремонт в нынешнем сезоне. Возможность расширения до 4 классов с рекреационным залом, библиотекой, читальной комнатой, учительской и рабочим классом. Необходимо срочно выяснить возможность постройки школ по прилагаемым приговорам и срочной разработки плана школьного строительства уезда, составления смет на ремонт существующих школ, хотя бы в приблизительных цифрах» [16, л. 8–8 об.]. Из поступавших приговоров сельских собраний выяснилось, что «в большинстве сел желательны специальные школьные здания, причем крестьяне выражали готовность добычу и доставку строевого материала взять на себя» [16, л. 52]. В марте 1920 года отдел народного образования, рассмотрев ситуацию о состоянии школьного дела в уезде, принял решение «образовать комиссию для разработки нормального школьного здания, сети школьного строительства и плана ремонта собственных и приспособленных школьных зданий в текущем году» [17, л. 1–1 об.].

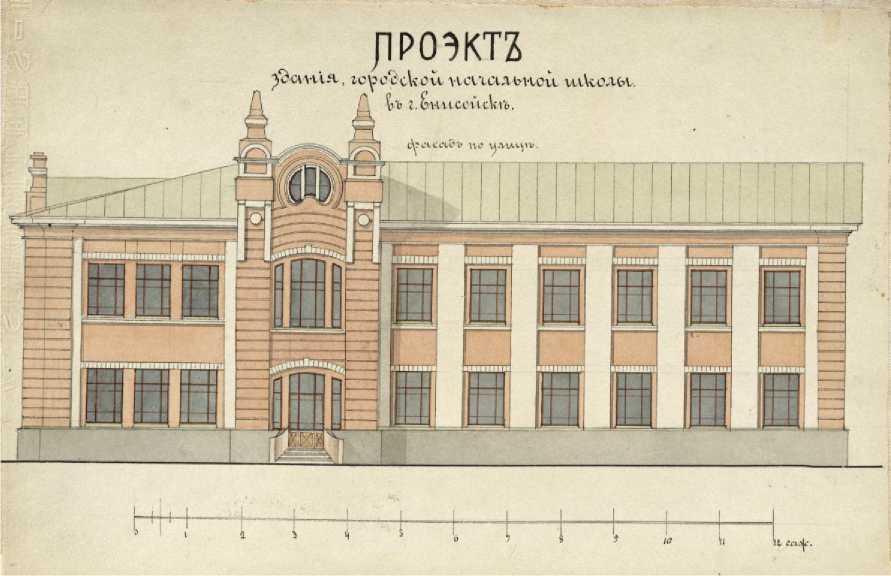

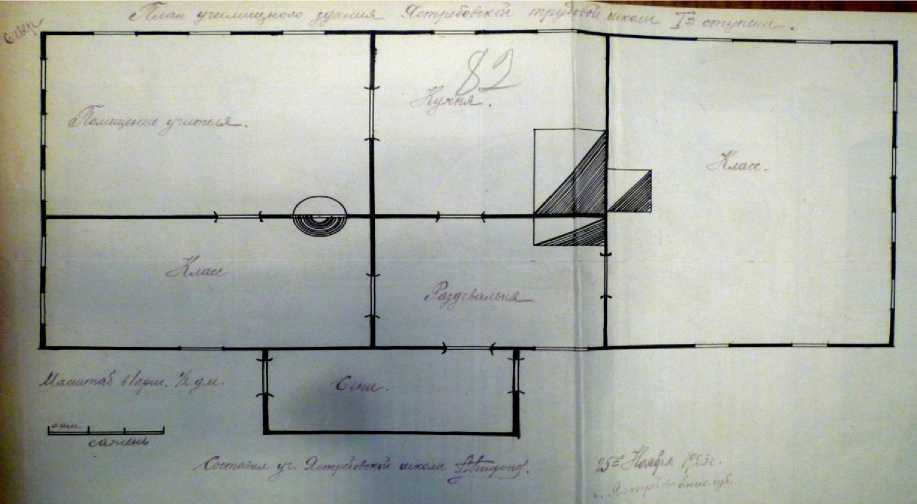

В начале 1921 года отдел народного образования Енисейской губернии от- правил в уезды распоряжение о том, что «каждая школа должна иметь в среднем одну десятину под посев и 1/16 десятины под огород, не лишне ½ десятины выделить под постройку школ» [18, л. 3–3 об.]. В связи с недостаточным количеством в губернии специалистов строительного профиля подготовкой сведений о состоянии школ в селах и деревнях занимались (как и в дореволюционные годы) местные учителя, усилиями которых вновь выполнялись чертежи сельских образовательных учреждений (рис. 5).

Рис. 5. План училищного здания Ястребовской (Ачинский уезд) трудовой школы 1-й ступени. Составил учитель Ястребовской школы А. Тихонов.

25 ноября 1923 г. [14, л. 82]

В 1925 году Енисейская губерния вошла в состав Сибирского края, административным центром которого стал город Новониколаевск (с 1926 г. – Новосибирск), сосредоточивший основные органы управления и проектностроительной деятельности. Одной из первоочередных задач краевой власти стала реализация положений изданного ВЦИК и СНК РСФСР декрета от 31 августа 1925 года «О введении в РСФСР всеобщего начального обучения и построе- нии школьной сети», в котором предписывалось считать предельным сроком для введения всеобщего обязательного обучения на всей территории РСФСР 1933/1934 учебный год [19]. В этот период среди культурно-просветительских объектов в сибирских селениях появились типы зданий для народных домов (с залом, библиотекой и избой-читальней) и школ крестьянской молодежи (с учебными классами, библиотекой, общежи- тием, кухней, столовой и квартирами для учителей) [20].

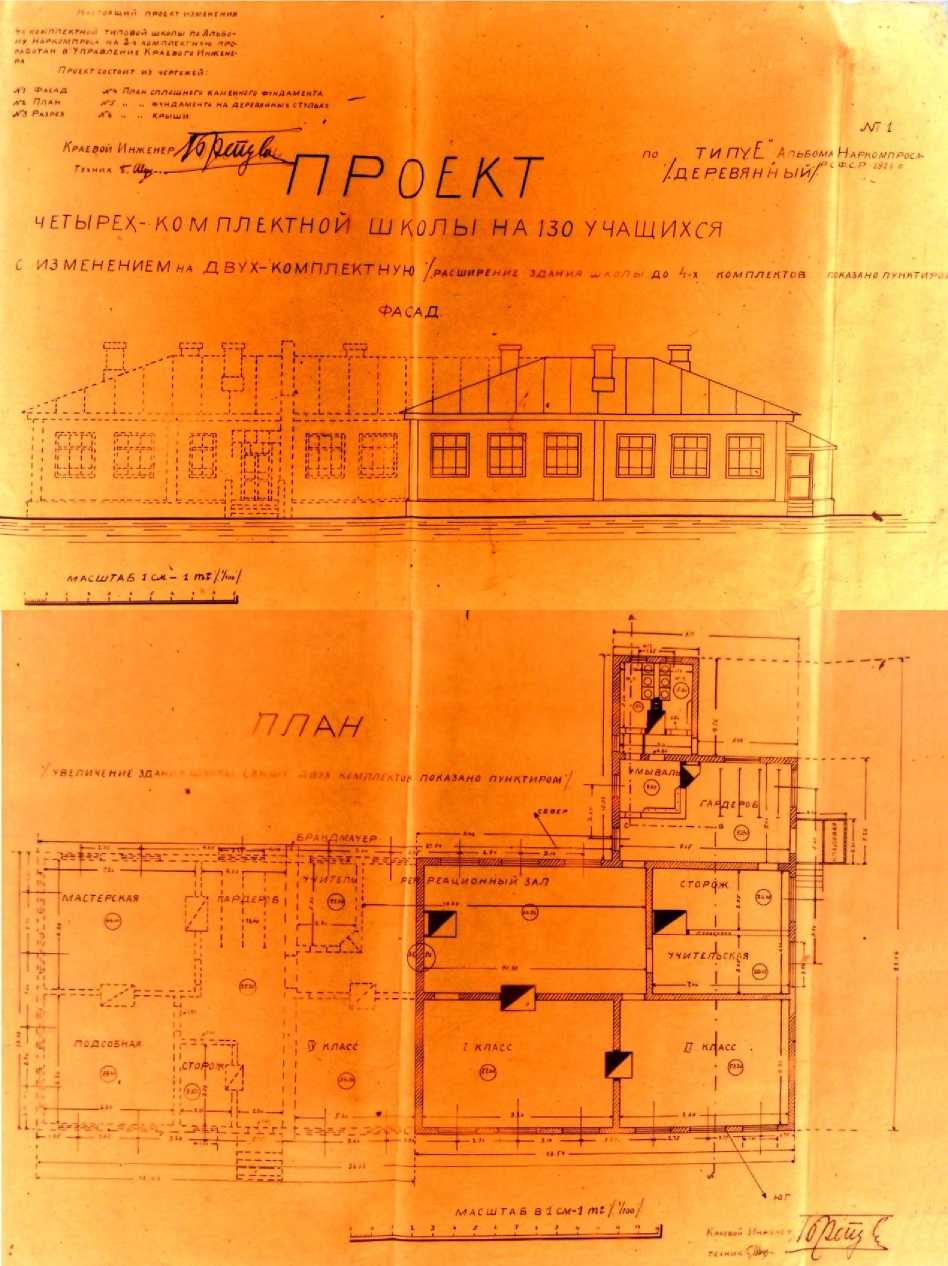

В 1926 году для установления порядка по выдаче бесплатного лесоматериала на строительство сельских школьных учреждений власти ввели требования, в которых указывалось на то, что «ОкрОНО в настоящее время разрабатывает типовой план постройки школьных зданий и по его утверждению таковой будет послан по РИКам, потому от всяких построек “кустарного типа“ следует воздерживаться и лесоматериал на такого рода постройки выделяться не будет» [21, л. 10]. Из Наркомпроса РСФСР руководству Сибирского края был прислан альбом типовых чертежей школьных зданий, изданный в 1926 году [22]. После знакомства с проектными материалами некоторые из местных руководителей отмечали, что предлагавшиеся варианты школьных зданий «по своей дороговизне не для каждого села подходят». В начале 1927 года в Ачинском окружном отделе народного образования для выхода из создавшейся ситуации был найден весьма оригинальный способ, предлагавший вести строительство по трем вариантам одного и того же типового плана школы: «Первый вариант. Весь план школы 4-х летки, предлагаемый Наркомпросом, представляет собой букву П, на отпущенные средства Госбюджета вести постройку школ по плану Наркомпроса. Второй вариант. На средства, отпускаемые из Окружного строительного фонда полностью или на началах совместного финансирования с РИКом или населением, – строить здание только в виде буквы Г, с тем расчетом, чтобы при более благоприятных материальных временах школьное здание могло быть достроено до плана. Третий вариант. На средства, собранные исключительно населением, строить первоначально букву I, но имея в виду, что и эта постройка должна носить капитальный характер с тем, что она когда-либо будет также достроена» [21, л. 16–17]. Предложение Ачинского ОкрОНО нашло поддержку у краевого руководства, по распоряжению которого была составлена «Краткая пояснительная записка и руководящие указания для производства работ по постройке школьных зданий в Сибкрае по типу “Е“ Наркомпроса РСФСР – альбом 1926 года» [21, л. 57– 59]. Вводная часть записки содержала изложение общего замысла организации работ: «В соответствии с кредитами на школьное строительство, отпущенными на текущий год, в некоторых пунктах намечаются к постройке 4-х комплектные школы, в некоторых 2-х комплектные с последующим расширением до 4-х комплектов. Выбранный тип “Е“ из альбома Наркомпроса РСФСР позволяет свободно приспособить 4-х комплектную школу в 2-х комплектную, выстроив часть здания и затем расширить школу с минимальными работами и затратами» [21, л. 57]. Далее в тексте записки были приведены требования к выбору участка под школьное здание, который «должен быть достаточных размеров для последующего расширения школы с 2-х до 4-х комплектов», а также указания для производства работ по устройству различных строительных конструкций [21, л. 57–59]. В апреле 1927 года из Новосибирска всем окружным отделам народного образования Сибирского края были разосланы копии «Проекта 4-х комплектной школы с изменением для 2-х комплектной» (рис. 6).

В начале 1927 года Народный комиссариат просвещения отправил во все отделы народного образования «Инструкцию о порядке выдачи ссуд из школьно-строительного фонда РСФСР при Центральном банке коммунального хозяйства и жилищного строительства», в которой сообщалось, в частности, о том, что «ссуда на школьное строительство выдается на срок не свыше 15-ти лет; если постройка школ будет производиться по чертежам типовых зданий, утвержденных НКПросом, то представление проектов и смет необязательно, а необходимо лишь указать тип и номер чертежа по альбому» [23, л. 9–10].

Рис. 6. Проект четырехкомплектной школы на 130 учащихся с изменением на двухкомплектную (расширение здания до 4 комплектов показано пунктиром). № 1 и 2 по типу “Е“ Альбома Наркомпроса РСФСР 1926 г. (деревянный).

Настоящий проект изменения 4-комплектной типовой школы по альбому Наркомпроса на 2-комплектную проработан в Управлении Краевого инженера. Фасад и план [23]

Заключение . Начало XX века стало рубежом в социально-экономическом развитии России, на котором был определен путь преобразования преимущественно крестьянской страны в индустриальную державу. Масштабы будущих перемен требовали осуществления в первую очередь задачи повышения всеобщей грамотности населения, первые шаги по реализации которой пришлись на эпоху социального перелома – войн и революций. Дальнейшее развитие советской России было неразрывно связано с изменением социальной структуры общества, подготовкой научно-технических кадров, что определяло ведущее значение школы в деле социалистического воспитания широких масс населения. Разработка в 1920-х годах плана введения всеобщего обучения опиралась, прежде всего, на создание соответствующей сети школ, в том числе в сельской местности, и укрепление ее учебноматериальной базы. Этому способствовали ссудно-строительные фонды, из которых отпускались средства для постройки школ, а также поиски новых типов школьных зданий для различных по величине селений. В процессе становления советской школьной системы в 1920-х годах во многом прослеживается преемственность (с дореволюционным десятилетием) в подходах к устройству учебных зданий. Рассмотренные в статье документы начала XX века о замыслах и путях преобразования школьной сети на восточных территориях страны позволили приоткрыть малоизвестные страницы истории Енисейской губернии, выявить неразрывную взаимосвязь с современными проблемами обустройства Сибири.

Список литературы Школьное строительство в Енисейской губернии на переломе эпох (1910-1920-е гг.)

- Царев В.И., Крушлинский В.И. Красноярск. История и развитие градостроительства. Красноярск: Кларетианум, 2001. 252 с. 11.

- Шнейдер А.Р. Дом просвещения и его задачи // Вестник Красноярского городского общественного управления. 1915. № 4-5. С. 16-20.

- Руководство по исполнению санитарно-технических требований при постройке зданий начальных школ и типовые планы начальных школ: утв. г. министром нар. просвещения 25 мая 1912 г. / Строит. ком. М-ва нар. просвещения. Деревянные здания. Москва, 1912. Вып. 1. 6 с.

- Голикова С.В. Школьно-строительный фонд имени Петра Великого и его деятельность в Пермской губернии // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. 2018. № 2 (26). С. 41-50. URL: http://www.vestospu.ru.

- Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. 161. Оп. 1. Д. 193. О постройке новых зданий для начальных школ города Красноярска. 1911-1914 гг.

- Сибирская железная дорога. Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге: 1910-1911: От С.-Петербурга до Владивостока / под ред. А.И. Дмитриева-Мамонова. 9-е изд. Санкт-Петербург: Типография В. Безобразова, 1910. 363 с.

- Царев В.И., Гринберг Ю.И. Ачинск: градостроительная история. Красноярск: Стройиздат, 1992. 120 с. Царев В.И. Канск. Градостроительная летопись. Красноярск: Витал, 1996. 240 с.

- Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 733. Оп. 233. Д. 131. Проекты и сметы на постройку зданий городских приходских училищ в г. Канске. 1912-1915 гг.

- Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 733. Оп. 233. Д. 132. Проект и смета на постройку здания трехкомплектной начальной школы в Минусинске. 1910 г.

- Царев В.И., Можайцева Н.В. Градостроительная летопись Енисейска XVII-XX веков. Красноярск: Крас-ГАСА, 2005. 163 с.

- Енисейский историко-архитектур-ный музей-заповедник им. А.И. Кытманова. ОФ. 1914. Проект здания городской начальной школы в г. Енисейске. 1914 г.

- Царев В.И., Васильева Н.О., Царев В.В. Казенные селения Енисейской губернии: история формирования и развития (на примере села Ермаковского) // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2013. № 4. С. 200-212.

- Архив города Ачинска. Ф. Р-18. Ачинский уездный отдел народного образования. Оп. 1. Д. 186. Планы строительства школ в уезде. 1924 г. 82 л.

- Кокоулин В.Г. Школьное образование в Сибири (1920-1929 гг.). URL: https://naukarus.com/shkolnoe-obrazovanie-v-sibiri-1920-1929-gg.

- Архив города Ачинска. Ф. Р-18. Ачинский уездный отдел народного образования. Оп. 1. Д. 20. Протоколы общих собраний граждан и сельских сходов деревень уезда о постройке школьных зданий. 30.11.1919-23.08.1920 гг. 98 л.

- Архив города Ачинска. Ф. Р-18. Ачинский уездный отдел народного образования. Оп. 1. Д. 76. Переписка уездного отдела народного образования с Ачинским революционным комитетом о создании комиссии по выработке плана нормального школьного здания. 1920 г. 7 л.

- Архив города Ачинска. Ф. Р-18. Ачинский уездный отдел народного образования. Оп. 1. Д. 114. Переписка уездного отдела народного образования с земельным отделом по вопросам осмотра помещений школ, выдачи строительных материалов для постройки школ и земельных участков под школьные огороды. 1921 г. 26 л.

- Колыхалов Д.В. Введение всеобщего обязательного начального обучения. URL: https://pspa.ucoz.ru>_ld/0 /10_AwN.d0c.

- Архив города Ачинска. Ф. Р-275. Оп. 1. Ачинский окружной отдел народного образования. Оп. 1. Д. 141. Материалы о строительстве школ в округе. 1926-1927 гг. 171 л.

- Архив города Ачинска. Ф. Р-275. Оп. 1. Ачинский окружной отдел народного образования. Оп. 1. Д. 142. Документы о строительстве школ и культурно-просветительских учреждений в округе. 1926-1927 гг. 173 л.

- Альбом проектов школьных зданий / Нар. ком. просвещения РСФСР. Главсоцвос. Отд. всеобщего обучения. Москва: [б. и.], 1926. 23 с.

- Архив города Ачинска. Ф. Р-275. Оп. 1. Ачинский окружной отдел народного образования. Оп. 1. Д. 1 97. Документы по строительству школ в округе. 1927 г. 136 л.