Система наставничества как инструмент управления самообучающейся профессиональной образовательной организацией

Автор: Пименова Н.А., Годлевская Е.В.

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов

Статья в выпуске: 1 (17), 2018 года.

Бесплатный доступ

Возникновение в обществе новых условий, влияющих на качество подготовки квалифицированной рабочей силы, ведет к необходимости повышения инновационного потенциала профессиональных образовательных организаций. Используя в качестве методологического приема сопоставление подходов четырех научных дисциплин (философии, психологии, системного анализа и методологии), рассмотрим построение модели управления самообучающейся профессиональной образовательной организацией средствами системы наставничества. В статье раскрывается смысл категории «самообучающаяся профессиональная образовательная организация» и описываются основополагающие положения данной концепции.

Управление, система наставничества, нормативная модель

Короткий адрес: https://sciup.org/142228085

IDR: 142228085 | УДК: 377

Текст научной статьи Система наставничества как инструмент управления самообучающейся профессиональной образовательной организацией

Динамичное развитие социума влечет за собой необходимость постоянного переориентирования системы профессионального образования, выполняющей функцию воспроизводства квалифицированной рабочей силы. Процессы изменения целей, появления новых функций, расширения границ содержания обучения диктуют профессиональной образовательной ор- ганизации необходимость постоянно повышать свой инновационный потенциал. Это, в свою очередь, возможно только через всеобщее сознательное непрерывное и интегративное обучение каждого сотрудника организации.

В исследованиях по теории развития и управления организациями с 80-х годов XX в. профессором Массачусетского технологического института Питером М. Сенге введено понятие «самообучающаяся организация». Согласно данной теории самообучающаяся организация — это организация, которая создает, приобретает, сохраняет и передает знания. Ее характерная черта — способность успешно изменять формы своего поведения в соответствии с требованием времени и новыми вызовами [1].

Проанализировав подходы к данной дефиниции таких авторов, как Т. Байделл, Д. Бурго-ини, П. Кандола, М. Педлер, Дж. Фуилертон, выделим два основополагающих положения концепции самообучающейся организации.

-

1. На изменения, происходящие в профессиональной образовательной организации, оказывают влияние внешние и внутренние факторы. Для конкурентоспособного функционирования необходимо проводить непрерывное обучение всех сотрудников профессиональной образовательной организации.

-

2. Под обучением будем понимать не только курсы повышения квалификации и стажировку, но и постоянное совершенствование как каждого сотрудника, так и всей профессиональной образовательной организации как единого организма.

Целью нашей статьи является трансляция опыта по комплексу внедренных, отработанных эффективных управленческих приемов на основе системы наставничества в ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева».

Входя в инновационный проект «Наставничество как условие кадрового обеспечения промышленного роста», наша образовательная организация использовала технологию «управление проектами», которая предполагает целенаправленное управление изменениями. Целью данного проекта является повышение качества профессионального образования, а процесс самообучения является средством достижения поставленной цели.

Как известно, наставничество является древнейшим механизмом передачи и накопления опыта. Данный метод обучения лежит в основе управления самообучающейся профессиональной образовательной организацией. Необходимо отметить, что система наставничества охватывает разные уровни структуры управления.

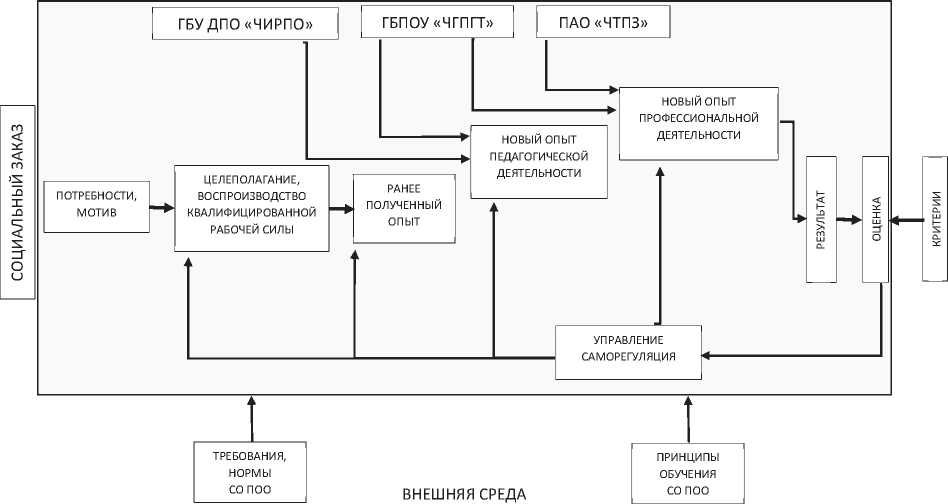

Рассмотрим нормативную модель приобретения, сохранения и передачи опыта как всей образовательной организации, так и отдельных ее субъектов (обучающихся, преподавателей, руководителей) (рис. 1).

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Рис. 1. Нормативная модель развития и накопления опыта деятельности в самообучающейся образовательной организации

Для построения модели управления самообу- организацией средствами системы наставниче-чающейся профессиональной образовательной ства применим теорию философии, психологии, системного анализа, методологии. Согласно психологическим исследованиям деятельность определяется как активное взаимодействие человека с окружающей действительностью, в ходе которого человек выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект (субъект) и удовлетворяющий таким образом свои потребности [2].

Потребности социальной группы (коллектива техникума) зависят от специфических социальных условий ее деятельности. В нашем случае большую роль играет формируемая ПАО «ЧТПЗ» корпоративная культура, заключающаяся в воспитании общего видения совместного будущего, распространении среди всех членов коллектива общих целей, ценностей, совместных намерений и взаимных обязательств.

Мотивы субъекта формируются и поддерживаются партисипативной политикой внутреннего управления, гибкой системой вознаграждений и поощрений, структурой, «дающей возможности» всем включенным в процесс дуального обучения работникам.

Под субъектом мы будем понимать индивида (социальную группу) — носителя предметно-практической деятельности и познания [3].

Философия изучает деятельность как всеобщий способ существования субъекта. Согласно теории системного анализа, деятельность является сложной системой, направленной на подготовку, обоснование и реализацию решения противоречия (в нашем случае социального характера).

Основным социальным противоречием в системе наставничества является во спитание наставником квалифицированного конкурента в своей профессиональной области в рамках одной образовательной организации. Для преодоления данного социального противоречия необходимо предоставление всем сотрудникам равных возможностей для непрерывного обучения и профессионального роста.

Созданная в техникуме школа профессионального мастерства построена на основе принципа персонифицированного повышения квалификации. Реализация данного принципа на практике заключается в совместной разработке (преподаватель и руководитель школы профессионального мастерства) индивидуальных маршрутов профессионального развития педагогов. Тем самым повышается ответственность самого педагога за реализацию простроенного образовательного маршрута.

Индивидуализация профессионального развития педагога обеспечивается также за счет выбора тематики обучения с учетом индивидуальных образовательных потребностей. Персонифицированное повышение квалификации протекает как внутри самообучающейся профессиональной образовательной организации (система внутреннего наставничества), так и во взаимодействии с ПАО «ЧТПЗ» и ГБУ ДПО «ЧИРПО», соответственно по двум видам деятельности: профессиональной и педагогической.

Методология как учение об организации человеческой деятельности рассматривает логическую структуру деятельности (принципы, формы, методы, средства) и ее структуру в хронотопе (фазы, стадии, этапы) [4].

Учитывая методологическую структуру деятельности, обеспечим цикличность и непрерывность процесса развития и накопления опыта деятельности в самообучающейся образовательной организации за счет введения обратной связи, позволяющей устанавливать зависимость личных, коллективных и общественных интересов от результатов управленческих (саморегуляционных) решений.

Построенная и описанная нами модель носит нормативный характер для дальнейшей деятельности любой профессиональной образовательной организации и в укрупненных структурных блоках может учитывать специфику конкретного учебного заведения. Однако, соблюдая описанные нами подходы и принципы реализации данной модели на практике, профессиональная образовательная организация переходит в разряд самообучающихся, что повышает ее инновационный потенциал и, как следствие, ведет к повышению качества профессиональной подготовки.

Список литературы Система наставничества как инструмент управления самообучающейся профессиональной образовательной организацией

- К вопросу о сущности самообучающейся организации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://pandia.ru/text/77/274/1447.php.

- Психологический словарь [Текст] / под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. - 2-е изд. - М.: Педагогика-Пресс, 1996.

- Философский энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Л. Ф. Ильичев. - М.: Советская энциклопедия, 1983. - 840 с.

- Новиков, А. М. Основания педагогики [Текст]: пособие для авторов учебников и преподавателей / А. М. Новиков. - М.: Эгвес, 2010. - 208 с.