Система психолого-педагогического сопровождения молодежной работы и профилактики девиантного поведения студентов и школьников (опыт Казахстана)

Автор: Тесленко А.Н., Колыванова Л.А.

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 3 (102) т.27, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальной проблеме становления социальнопсихологической службы в системе образования столицы Казахстана – города Астана. Анализируется система психологического сопровождения учащейся молодежи средствами практической психологии и молодежной работы. Предлагаемая модель системы социальнопсихологической службы строится на принципах межведомственного партнерства и укрепления психологического здоровья. Авторы приходят к выводу, что решение актуальных проблем девиантного поведения учащейся молодежи должно базироваться на системе социальнопедагогических условий, основанных на определенных закономерностях и принципах воспитания. Они предполагают такую организацию молодежной работы, которая включает субъектов молодежной работы в систему отношений к жизни как ценности, создает условия для понимания их содержания, определения своего ценностного отношения к жизни; создает воспитывающую среду, где личность как носитель социальноценностных отношений к жизни, через эмоциональное переживание и оценку этих отношений в специально организованном воспитательном процессе выступает как субъект саморазвития и социализации; направлена на формирование осознанных ценностных отношений к жизни через организацию рефлексии и осмысления, определение личностного смысла стратегий и тактик социального поведения в духе стратегии личностноориентированного подхода. Поэтому становление социальнопсихологической службы в системе образования средствами практической психологии и молодежной работы способствует успешной социализации молодежи и повышению ее качества жизни в условиях становления гражданского общества.

Психологическое здоровье, социализация молодежи, поколения Z «центениалов», социально-психологическая служба, профилактика суицидального поведения, концепция жизнестойкости

Короткий адрес: https://sciup.org/148331149

IDR: 148331149 | УДК: 378.4:159.9.072 | DOI: 10.37313/2413-9645-2025-27-102-70-78

Текст научной статьи Система психолого-педагогического сопровождения молодежной работы и профилактики девиантного поведения студентов и школьников (опыт Казахстана)

EDN: GAQVMB

Исследование выполнено в рамках научного проекта АР 14869235 «Молодежная работа как условие успешной социализации учащейся молодежи» по программе грантового финансирования Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Введение. Современный период общественного развития Казахстана характеризуется углублением противоречий различного характера, в том числе и в области охраны прав и законных интересов несовершеннолетних, а также обострением проблем социальной дезадаптации молодого поколения в быстро меняющемся мире. Многообразие социальной реальности, социальных потребностей порождает и многообразие норм. При этом нормативные системы общества не являются застывшими, навсегда данными: изменяются сами общественные нормы, изменяется отношение к ним.

Практика последних десятилетий более чем убедительно показывает, что в быстро изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех обществ, которые смогут эффективно накапливать и продуктивно использовать человеческий капитал, а также инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь. В этой связи убедительно звучит тезис К. Манхейма о том, что молодежь по природе своей не прогрессивна и не консервативна, она – всего лишь сила, готовая к любому начинанию; во-вторых, задача науки состоит в том, «чтобы рассказать, что общество может дать молодежи и что общество может ожидать от молодежи (скрытый ресурс)» [Манхейм К.].

Цель настоящего исследования – обозначить место и роль системы психолого-педагогического сопровождения учащейся молодежи как важного компонента молодежной работы и профилактики девиантного поведения несовершеннолетних.

Методы исследования . В данной работе использовались методы статистического анализа, а сам проект, описание которого представлено в данной статье, психолого-педагогическое моделирование в решении проблемы девиантного поведения молодежи на региональном уровне.

История вопроса. В условиях динамических изменений социума сформировалось уникальное молодое поколение т.н. поколения Z или «центениалов»1. В 2016 г. по заказу крупнейшего российского банка «Сбербанка» проведено исследование поколения молодых россиян, родившихся после 2000 г. [Молодежь Казахстана – 2022. Национальный доклад]. Современные молодые люди «родились с кнопкой в пальце», т.е. «социальные сети формируют ощущение потока, в котором все меняется каждую секунду», – констатируют исследователи. Для них онлайн – ведущее определение реальности, формирующее тренды, но тренды не долгосрочные. Информация потребляется маленькими, «перекусочными», порциями, при этом иконки, смайлики и картинки часто заменяют текст. Так, средний период концентрации представителя поколения Z на одном объекте – восемь секунд.

Молодые люди не испытывают пиетета к старшим, общаются с ними свободно и на равных, что позволяет несколько нейтрализовать конфликт поколений. Однако создает, новые проблемы, связанные с гиперопекой, максимальным давлением родителей, взваливающих на свои плечи все бытовые обязанности. В результате «поколение Z не нарабатывает навыков решения проблем реальной жизни».

Эгоцентристская позиция поколения Z проявляется в уверенности каждого молодого человека в своей уникальности и неповторимости. Но, вопреки такому самовосприятию, современные молодые похожи. Для них типично тотальное следование рекомендациям онлайн-СМИ, отсутствие ярко выраженных субкультур. «Поколение мейнстрима» не видит себя единым поколение и не замечает того, что их объединяет, а увлечения музыкой, экстремальными видами спорта или кино не воспринимаются как маркеры для дифференциации по принципу «свой – чужой».

Результаты исследования . Ведущая социальная установка современной молодежи – это поиск своего пути, а основная ценность – жизненный успех. Он измеряется разнообразием жизни и удовольствием от нее, а не богатством и статусом. Работа должна быть в радость, а главное – приносить доход, но не отнимать много времени. От будущей жизни они ожидают комфорт и спокойствие.

Психологически это поколение эмоционально неустойчивое и гипервозбудимое, склонное к агрессии и девиантному поведению. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан ежегодно 50% правонарушений и преступлений, совершаемых в стране, приходится на молодежь. Так, за 2021 г. было выявлено 95 021 человек, совершивших преступления, из которых 43 556 человек (45,8%) находились в возрасте 14-29 лет на момент совершения преступления [Тесленко А.Н., с. 99].

Согласно статистическим данным, за 6 месяцев 2022 г. в возрастной группе от 14 до 15 лет было совершено 370 преступлений, из числа которых преступления средней тяжести (302 факта), тяжкие (66 фактов) и особо тяжкие (2 факта). Ситуация с трендом преступлений в возрастной группе 16-17

лет, которые также относятся к категории несовершеннолетних, схожа с ситуацией 14-15-летних подростков.

В структуре преступлений, совершенных несовершеннолетними, наибольшая доля приходится на преступления против собственности - 2547 (80,7%), уголовные правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка - 301 (9,5%), уголовные правонарушения против личности - 209 (6,6%). Чаще всего подростки совершают кражи - 1656 (65% всех правонарушений против собственности, совершенных лицами 14-17 лет), грабежи - 549 случаев (21,6%), мошенничество - 109 (4,3%). В 2017 г. из хулиганских побуждений было совершено 269 правонарушений [Молодежь Казахстана - 2022. Национальный доклад, с. 99].

Вызывает обеспокоенность рост уголовных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, по сравнению с прошлыми годами. Так, в категории 14-15 лет рост зафиксирован по следующим уголовным правонарушениям: «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» на 6 случаев (60%) и «умышленное причинение средней тяжести здоровью» на 4 случая (44,4%).

Подростковая преступность чаще носит групповой характер. В 2019 г. число несовершеннолетних, совершивших правонарушения в группах, достигло 1455 человек (2018 г. - 1502 человека) [Молодежь Казахстана - 2022. Национальный доклад, с. 101]. Данная тенденция весьма опасна, так как любая групповая организация оказывает на человека более сильное воздействие, нежели индивид. Тем более, когда дело касается неокрепшей психики и несформировавшейся личности подростка, данные угрозы возрастают и могут нести необратимые последствия в виде перехода подростка в маргинальную делинквентную среду и усвоения им девиантных форм поведения

Представленная статистика ставит в число актуальных проблем - профилактику девиантного поведения учащейся молодежи по месту жительства и учебы. На наш взгляд, современная система профилактики правонарушений среди несовершеннолетних должна строится на принципах психологического здоровья и социально-психологического благополучия. В данном случае психологическое здоровье означает умение адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды. А если социально-психологическое благополучие предполагает наличие гармонии, равновесия между личностью и окружающей средой, то в качестве главного критерия в психологии здесь выступает адаптация ребенка в обществе. В психологии выделяют несколько факторов социально-психологического благополучия человека. Условно их делят на две категории: это факторы среды и субъективные особенности [Манхейм К., с. 83]. К примеру, под первым понятием для детей подразумевается обстановка в семье и в детском учреждении. Под субъективными факторами понимаются личностные особенности человека, которые были сформированы в процессе его взаимодействия с миром начиная с самых ранних лет.

Педагоги-психологи выделяют несколько уровней благополучия:

Креативный. Ребенок легко адаптируется в любой среде. У него есть ресурсы для преодоления трудных ситуаций, он полон активности.

Адаптивный. В целом ребенок хорошо адаптирован в обществе, однако иногда проявляются отдельные моменты дезадаптации.

Ассимилятивно-аккомодативный. Дети этого уровня не способны строить гармоничные отношения с миром, или же их поведение зависит от внешних факторов [Здоровье и жизненные навыки...].

Обеспечение социально-психологического благополучия и позитивного эмоционального самочувствия ребенка в современных условиях наравне с другими институтами и агентами социализации призвана система социально-психологических служб на государственном, региональном и местном уровнях.

Основной целью социально-психологической службы школы является обеспечение сопровождения психологического здоровья учащихся; их социализация и социальная адаптация. Задачи:

-

1. Реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития каждого возраста.

-

2. Сопровождение развития индивидуальных особенностей детей: интересов, способностей, склонностей, чувств, отношений, жизненных планов.

-

3. Содействие созданию благоприятного для развития ребенка психологического климата, который определяется, с одной стороны, организацией продуктивного общения детей со взрослыми и сверстниками, с другой стороны - созданием для каждого ребенка на всех этапах онтогенеза ситуации успеха в деятельности, которая наиболее значима для ребенка в текущий момент социальной ситуации.

-

4. Оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям и их родителям, педагогам и администрации школы.

-

5. Создание условий для своевременной коррекции в сопровождении индивидуального развития учащихся с проблемами поведения, социально-педагогической запущенностью.

-

6. Психолого-педагогическое просвещение для всех субъектов образовательного пространства школы [Психология детей... / Под. ред. В.М. Астапова].

Мы не случайно говорим о системе социально-психологических служб. Система - это целостность, определяемая некоторой организующей общностью этого целого. По Л.А. Блюменфельду [Блюменфельд Л.А.], системой можно назвать такую совокупность элементов, в которой:

-

- заданы связи, существующие между этими элементами;

-

- каждый элемент внутри системы является неделимым;

-

- с миром вне системы она взаимодействует как целое;

-

- состоит из иерархии подсистем более низких уровней;

-

- имеет вертикальные и горизонтальные связи между внутренними элементами и внешним окружением;

-

- сохраняет общую структуру при изменении внешних условий и внутреннего состояния.

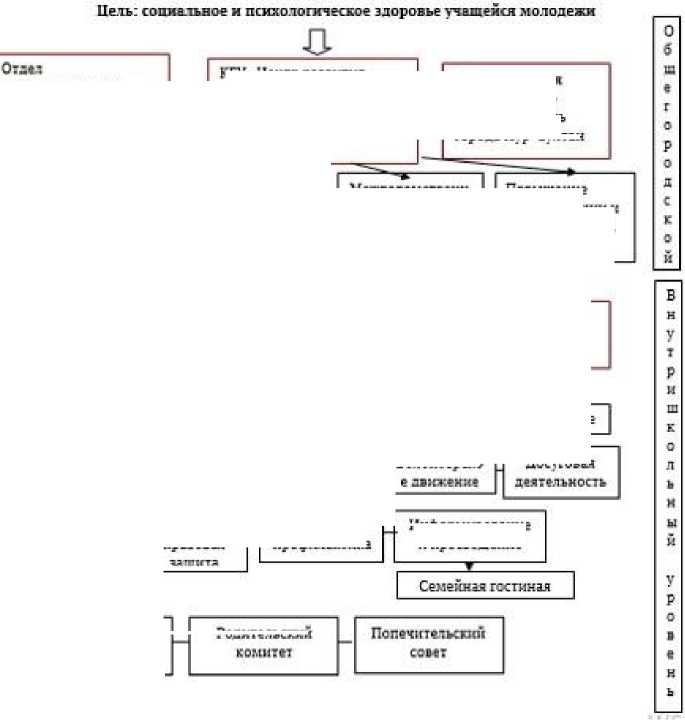

Существенной характеристикой системы является степень ее организованности. В столице Казахстана выстраиванием системы социально-психологической службы на уровне Управление образования занимается Центр развития одаренности и психологического сопровождения «Астана дарыны». Специалистами Центра разработана модель развития социально психологической службы столицы (рис. 1).

Описывающая модель системы социально-психологической службы города Астана, концепция сохранения и развития психологического здоровья учащихся включающий три основных направления [Тесленко А.Н.]:

-

- диагностико-аналитическое;

-

- консультативно-коррекционное;

-

- профилактическое.

Рассмотрим их более подробно.

Диагностико-аналитическое блок предусматривает организацию общегородской Лаборатории компьютерной психодиагностики и психокоррекции на базе автоматической программ «Амалтея». Для первичной диагностики личностного развития подростка достаточны разнообразные методы сбора информации: наблюдения с опорой на маркеры риска девиантного поведения опросы родителей, педагогов, друзей, одноклассников, обобщение имеющихся диагностических материалов [Аутодеструктивное поведение детей]. Лаборатория позволяет выявить подростков группы риска за счет быстроты обработки данных и оперативного получения результатов тестирования. Получение достоверных данных о состоянии психического состояния учащихся группы риска позволит своевременно формировать программы психокоррекционной работы, благодаря освобождению его от трудоемких рутинных операций первичной обработки данных.

Главными достоинствами компьютерной диагностики являются:

-

- повышение четкости, тщательности и чистоты психологического исследования за счет увеличения точности регистрации результатов и исключения ошибок обработки исходных данных, неизбежных при ручных методах расчета выходных показателей;

-

- возможность проводить в сжатые сроки массовые психодиагностические исследования путем одновременного тестирования многих испытуемых;

-

- повышение уровня стандартизации условий психодиагностического исследования за счет единообразного инструктирования испытуемых и предъявления заданий вне зависимости от индивидуальных особенностей исследуемого и экспериментатора.

Рис. 1 . Модель системы социально-психологической службы г. Астана (Modell des Systems des sozialen und psychologischen Dienstes von Astana)

Научно-методическое направление

Школьная психологическая служба

Психологическое

Психолог среднего вина (5-3

Консультативно ■коррекционное направление

взаимодействие и международное

Психолог старшего звена (9* 11 классы)

Школьное самоуправление

Школьная хелиасхя

------- I -

Психодиагностика'

-н * ----------

I Сопровождение

Родительским

Педагог-ооганхзатоо

Педагогический совет школы

Социальный педагог

дополнительного образования и воспитательной работы Управления

Школьный инспектор

Лиидшав-акымплкко* направление

Психолог — канального амиа(1~* классы)

КП «Центр рамитмя одаренности и психологического сопровождения «Астана дар ыны»

Педагогическая родительская; общественность города Нур-Султан

М еиед ом стихи

Повышение квалификации к переподготовка кадров

Волонтерок?

Досуговая

Социально- _ правовая

Социальная профилактика

Информирование и просвещение

Лаборатория уже сегодня осуществляет мониторинг социальных сетей, анализ и быстрое реагирование на деструктивный контент в сети Интернет в рамках программы ТО «Интегра». Целью программы является отслеживание при помощи ID номера и электронной почты посещений подростками школ и колледжей запрещенного контента в трёх социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Mail агент): переписка на «стенах», группы, музыка и другого рода открытой информации. При помощи определенных триггеров программа призвана отслеживать активность подростка в социальной сети и при необходимости оповещать своего владельца о том, что тот или иной подросток посетил запрещенную или сомнительную группу, поставил лайк посту с сомнительным содержанием.

Консультативно-коррекционный блок включает широкий спектр общегородских и внутришкольных мероприятий, направленных на позитивную социализацию школьников, развитие их социального и психологического благополучия. Реализация этих проектов строится на плодотворном взаимодействии школьных социально-психологических служб с другими педагогическими структурами организации образования.

Школа и семья, образующие социальную среду подростка, как правило, не занимаются выстраиванием индивидуальной стратегии взаимодействия личности с собой и с миром. Семья формирует внешние социально-приемлемые формы поведения ребенка, а школа занимается преимущественно интеллектуальным развитием. Между тем именно эти два социальных института, ответственные за трансляцию норм и ценностей, демонстрируют дефицит конструктивного и партнерского (а не догматического или релятивистского) диалога с подростком. Более того, именно в школе и в семье, где подросток проводит большую часть своего времени в соответствующий возрастной период, особо остро встает проблема психологического, личностного «выживания» (в духе «Курса выживания для подростков» Ди Снайдера), проблема профессионального самоопределения и подготовки к будущей взрослой жизни.

Конструктивный, партнерский диалог в рамках личностно-ориентированного подхода к психологическому сопровождению учащихся требует, с одной стороны, профессионального психологического и социально-педагогического сопровождения социально-ценностного ориентирования учащегося, гармоничного развития его личности, с другой - широкого социального партнерства всех институтов и агентов социализации, а следовательно, целостного, вневедомственного подхода к организации и управлению социальным воспитанием учащейся молодежи.

Прежде всего речь идет о триединой связке «школьный педагог-психолог - социальный педагог -педагог организатор досуговой деятельности учащихся», от слаженного и плодотворного сотрудничества которых зависит эффективность и успешность работы по сохранению и укреплению психологического здоровья детей и подростков. Каждый специалист в рамках своих должностных обязанностей работает на одну единую цель по своими специфическими средствами.

Педагог-психолог работает с детскими коллективами по формированию навыков конструктивного взаимодействия, развитию познавательных процессов, интуиции, уверенности; проводят коррекцию школьной тревожности и неуспешности.

Главной сферой деятельности социального педагога является социум (сфера ближайшего окружения личности и сфера человеческих отношений). При этом приоритетом (особенно в современных условиях) является сфера отношений в семье и ее ближайшем окружении, по месту жительства [Мудрик А.В.].

Педагог-организатор по своему профессиональному назначению стремится организовать воспитательную работу (нравственного, физического, социального и т. п. плана) с целью позитивной социализации учащихся.

Основное взаимодействие социального педагога, педагога-психолога и педагога-организатора идет по направлениям:

-

1. Социально-педагогическое. Выявление социальных и личностных проблем детей всех

-

2. Социально-правовое. Защита прав ребенка.

-

3. Социально-психологическое. Психолого-педагогическое просвещение с целью создания оптимальных условий для взаимопонимания в семье, в социуме.

-

4. Социально-профилактическое. Раннее выявление и предупреждение факторов отклоняющего поведения у обучающихся.

-

5. Социально-диагностическое. Установление причин отклоняющего поведения детей и подростков, причин социального неблагополучия семьи.

-

6. Социально-информационное. Повышение педагогической и законодательной грамотности.

возрастов.

Важнейшим направлением совместной деятельности специалистов разной специализации в рамках социально-психологической службы столицы является широкая просветительская работа с детьми, родителями и педагогами:

-

- создана общественная диалоговой площадки «Родительной клуб» на базе Центра для проведения лекций и тренингов по семейному воспитанию;

-

- функционирует постоянно действующий обучающий семинар «Школа молодого психолога», организация заседаний круглых столов, конференций для педагогов, психологов и родительской общественности;

-

- проводятся курсы повышения квалификации педагогических кадров с участием ведущих кафедр психологии ВУЗов Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Профилактический блок. Безусловно, основной задачей школьных психологов остается социальнопсихологическая профилактика аутодеструктивного и аддитивного поведения учащихся, в основе которой позитивное изменение (самоизменение) взаимодействия личности подростка (его «Я») с социальной средой, правленое на формирование его субъектности, личностной и социальной ответственности, что является главным критерием социального и психологического здоровья.

Важным направлением профилактической работы мы считаем осознание и проявление в процессе учебно-воспитательной работы личностной стратегии поведения (самоизменения), а не исключительно передачу (тиражирование) «готового» навыка. Поэтому мы считаем возможным обозначить наш подход к психологическому сопровождению учащихся как личностноориентированную технологию социально-психологической поддержки. При этом технология, формирование навыка, безусловно, остаются важнейшими структурообразующими компонентами (элементами) работы с учащейся молодежью (в частности, тренинга). Однако в рамках данного подхода (модели) становится невозможным лишь «оттренировать» навыки или шаблоны действий в определенных сложных жизненных ситуациях. Основная задача – «выращивание» личностных стратегий и тактик поведения в духе стратегии личностно-ориентированного подхода.

Конструктивный, партнерский диалог в рамках личностно-ориентированного подхода к психологическому сопровождению учащихся требует, с одной стороны, профессионального психологического и социально-педагогического сопровождения социально-ценностного ориентирования учащегося, гармоничного развития его личности, с другой – широкого социального партнерства всех институтов и агентов социализации, а следовательно, целостного, вневедомственного подхода к организации и управлению социальным воспитанием учащейся молодежи.

Выводы. В целом, решение актуальных проблем девиантного поведения учащейся молодежи должно базироваться на системе социально-педагогических условий, основанных на определенных закономерностях и принципах воспитания. Они предполагают такую организацию молодежной работы, которая:

-

- включает субъектов молодежной работы в систему отношений к жизни как ценности, создает условия для понимания их содержания, определения своего ценностного отношения к жизни;

-

- создает воспитывающую среду, где личность как носитель социально-ценностных отношений к жизни, через эмоциональное переживание и оценку этих отношений в специально организованном воспитательном процессе выступает как субъект саморазвития и социализации;

-

- направлена на формирование осознанных ценностных отношений к жизни через организацию рефлексии и осмысления, определение личностного смысла стратегий и тактик социального поведения в духе стратегии личностно-ориентированного подхода.

Таким образом, становление социально-психологической службы в системе образования средствами практической психологии и молодежной работы способствует успешной социализации молодежи и повышению ее качества жизни в условиях становления гражданского общества.