Системно-функциональная модель развития компетенций в процессе самостоятельной работы студентов профессионально- педагогического вуза

Автор: Федулова М.А.

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Инновационные технологии в вузе

Статья в выпуске: 1 (63) т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье обоснована актуальность использования самостоятельной работы как уникальной формы развития компетенций студентов профессионально-педагогического вуза и основы их дальнейшего профессионального становления и саморазвития. Автором разработана системно-функциональная модель развития компетенций в процессе самостоятельной работы студентов, позволяющая эффективно организовать осуществление профессиональной подготовки в рамках самостоятельной работы, а также стимулировать процессы саморазвития и самообразования молодых специалистов на современном этапе развития производства и образования.

Самостоятельная работа студентов, системно-функциональная модель, развитие компетенций, самообразование, самоподготовка

Короткий адрес: https://sciup.org/142240217

IDR: 142240217 | УДК: 378.6

Текст научной статьи Системно-функциональная модель развития компетенций в процессе самостоятельной работы студентов профессионально- педагогического вуза

Введение. В настоящее время основной задачей высшего образования является формирование творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности, конкурентоспособного, инициативного, готового к постоянному профессиональному росту, профессиональной и социальной мобильности. Данный процесс невозможен без серьез- ной и регулярно осуществляемой системы самостоятельной работы студентов, которая в условиях реализации компе-тентностной модели высшего образования является не просто важной формой организации учебного процесса, но становится его основой [1].

Высшее профессионально-педагогическое образование базируется на интеграции психолого-педагогической и производственно-технологической (профильной) подготовках, последняя определяется сферой или отраслевой направленностью производства. В результате обучения выпускник овладевает комплексной системой педагогических и технологических знаний в области промышленного производства или сферы услуг.

В настоящее время происходит постоянное изменение и обновление педагогических и производственных технологий, что меняет характер педагогической деятельности и производства – из трудоемкого оно постепенно превращается в наукоемкое через модернизацию средств, технологий и методов труда. В связи с этим необходимо ориентировать профессиональную подготовку бакалавров не только на развитие базовых знаний, но и на освоение современных направлений и достижений науки и техники, внедряемых в профессионально-педагогическую деятельность. Это осложняется сокращением часов аудиторной работы в бакалаврских программах и приводит к необходимости осуществления активной самостоятельной работы студентов, что требует не простого пересмотра учебнометодического обеспечения самостоятельной работы, а изменения концептуальных подходов к осуществлению это вида учебной деятельности в направлении развития личности компетентного специалиста.

Еще в XVIII веке известный педагог К.Д. Ушинский отмечал, что подлинным образованием является только самообразование, непосредственная «работа с книгой». «Только самостоятельная работа учащихся создает предпосылки для глубокого овладения знаниями, развития мышления и умственных способностей. Известно, что тот, кто учится самостоятельно, преуспевает гораздо больше, чем тот, кому все объяснили» [7].

По мнению Б.Г. Новокрещина, значение самостоятельной работы студента заключается в возможности и необходимости самостоятельного приобретения знаний и умений в процессе выполнения конкретной задачи, что обеспечивает формирование профессионального потенциала студентов, необходимого для адаптации к трудовым условиям производственной деятельности, карьерного роста и профессионализма выпускников вуза [5].

Е.Н. Трущенко в своей работе ассоциирует самостоятельную работу с деятельностью, которая внутренне мотивирована на профессиональное становление студентов, осуществляемое через развитие их личностного потенциала, формирование познавательного интереса и активности, направленных на стремление реализовать процесс перехода от учебной деятельности к профессиональной [6].

Анализ литературы и собственные педагогические наблюдения позволили определить самостоятельную работу студентов как высшую степень учения. В ходе выполнения самостоятельной работы обучающиеся осваивают не только когнитивную составляющую обучения, но и развивают качества самообразования и самоподготовки, а при верном составлении заданий приобретают опыт профессиональной деятельности в условиях, приближенных к реальным.

Таким образом, самостоятельная работа студентов занимает ведущее место в их учебно-познавательной деятельности, ей свойственна высокая активность протекания познавательных процессов, направленных на формирование навыков самостоятельного решения задач, и воспитание таких личностных качеств как самоорганизация, самообучение, дисциплина, самоанализ, рефлексия, саморегуляция и саморазвитие.

Системно-функциональная модель развития компетенций в процессе самостоятельной работы студентов профессионально-педагогического вуза

М.А. Федулова

Постановка задачи. Сущность самостоятельной работы заключается в системе управления познавательной деятельностью студента, в которой присутствуют внешняя (организационная) и внутренняя (содержательная) стороны. Внешняя – обусловливается обучающими функциями преподавателя, внутренняя – познавательными функциями обучающегося, т.е. работа проводится без непосредственного участия педагога, но опосредованно его участие и влияние на содержание самостоятельной работы заложено в методике организации, обеспечивающей эффективную реализацию процесса самоподготовки [3].

Исходя из этого целью преподавательской деятельности при подготовке самостоятельной работы будет педагогическое проектирование условий, способствующих стремлению студента занять активную позицию в рамках своего самообучения, что позволит ему развивать интеллектуальные способности, культуру умственного труда, расширять кругозор, стимулировать профессиональную направленность личности [2].

Результаты. Такое целеполагание при организации самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) является необходимым основанием развития компетенций: универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК) и профильно-специализированных (ПСК).

В рамках развития универсальных компетенций рассматриваются системное и критическое мышление, коммуникативные качества, способность к самоорганизации и самоподготовке; профессиональные компетенции предполагают готовность к разработке и реализации программ профессионального обучения в системе среднего профессионального образования и до-полнительногопрофессиональногообра-зования; профильно-специализированные – направлены на технологию осуществления и контроля производствен- ной деятельности промышленного предприятия [8].

Таким образом, выпускник профессионально-педагогического вуза должен, обладая перечисленными выше компетенциями, быть готов к решению профессиональных задач, которые реализуются в постоянно меняющихся условиях образования и производства, в этом случае необходимо учитывать, что на первый план выходят умения, позволяющие непрерывно находить новые знания и применять их [2].

Согласно основной профессиональной образовательной программе направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) самостоятельная работа, являясь обязательной частью учебного процесса, занимает не менее 50% времени, предусмотренного на весь объем изучения дисциплины. Главное ее отличие от других видов учебной деятельности заключается в том, что самостоятельная работа не имеет четкого регламента: как, когда, где и в какой форме она должна осуществляться. Отсутствие четких указаний на этот счет дает полную свободу действий для преподавателя дисциплины в рамках данного вида работы, что, являясь несомненным достоинством, скрывает и определенные сложности. В этом отношении, на наш взгляд, целесообразно не просто подобрать необходимые оптимальные и эффективные формы, методы и средства организации самостоятельной работы, а разработать системно-функциональную модель развития компетенций студентов в процессе организации самостоятельной работы, учитывающую внешние и внутренние стороны самостоятельной работы, выстраиваемые на деятельностной основе, что способствует изменению позиций студентов в отношении самообразования и самоподготовки.

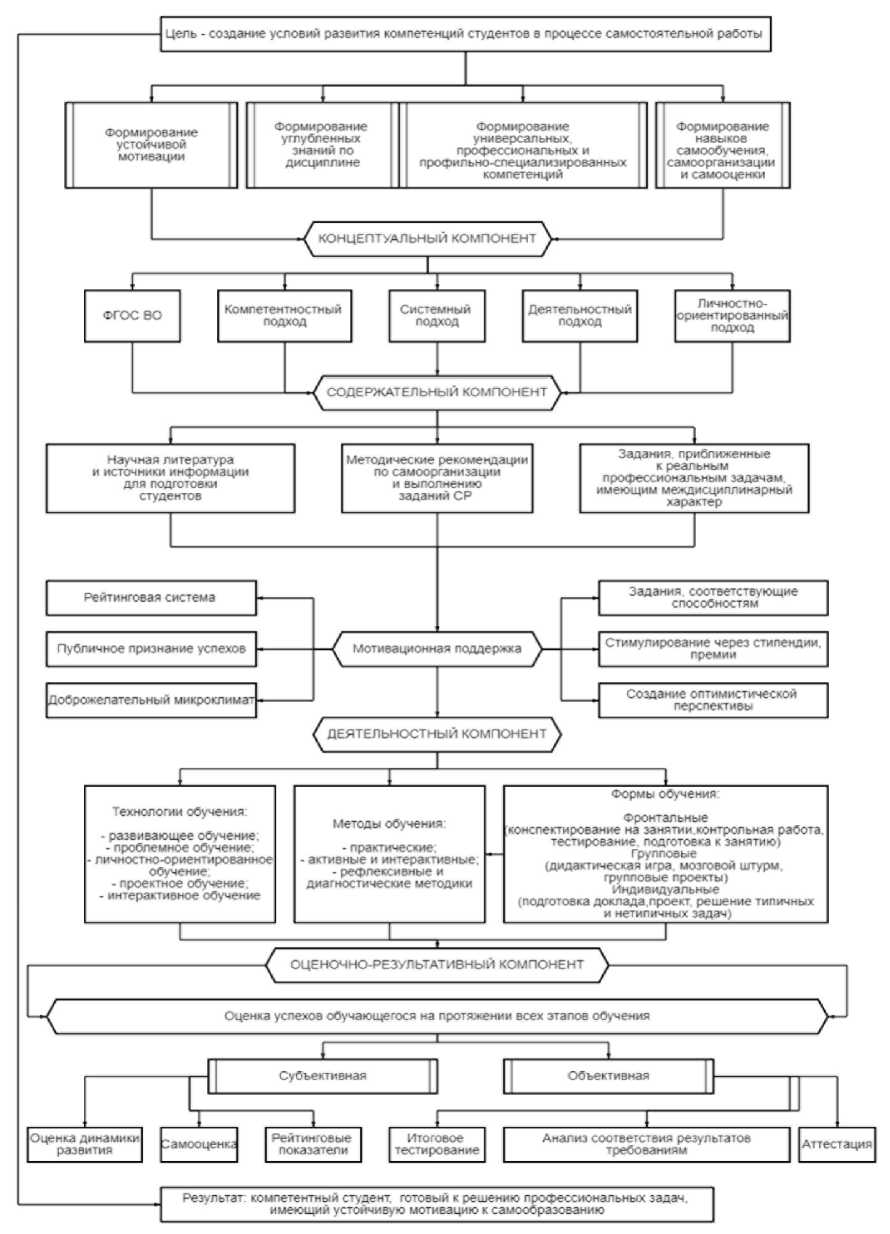

Системно-функциональная модель развития компетенций в процессе самостоятельной работы студентов профессионально педагогического вуза представлена на рисунке 1.

концептуальный компонент

Оценка успехов обучающегося на протяжении всех этапов обучения

^СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Мотивационная поддержка

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ

Задания соответствующие способностям

Стимулирование через стипендии, премии

Создание оптимистической перспективы

-^ ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ

Объективная

Субъективная

Формы обучения

Технологии обучения:

Методы обучения:

- развивающее обучение:

- проблемное обучение:

- личностно-ориентированное обучение

- проектное обучение:

- интерактивное обучение

- практические

- активные и интерактивные:

- рефлексивные и диагностические методики

Фронтальные конспектирование на занятии.контрольная работа, тестирование, подготовка к занятию) Групповые (дидактическая игра, мозговой штурм групповые проекты) Индивидуальные (подготовка доклада,проект, решение типичных и нетипичных задач)

Формирование устойчивой мотивации

Формирование навыков самообучения самоорганизации и самооценки

Формирование универсальных профессиональных и профильно-специализированных компетенций

Формирование углубленных ' знаний по дисциплине

Рейтинговая система

Публичное признание успехов

Доброжелательный микроклимат ■

Цель - создание условий развития компетенций студентов в процессе самостоятельной работы

Результат: компетентный студент, готовый к решению профессиональных задач, имеющий устойчивую мотивацию к самообразованию

Аттестация

Итоговое тестирование

Анализ соответствия результатов требованиям

Научная литература и источники информации для подготовки студентов

Задания приближенные к реальным профессиональным задачам имеющим междисциплинарный характер

Методические рекомендации по самоорганизации и выполнению заданий СР

:амооценкг

Оценка динамики развития

Компетентности ый ПОДХОД

Деятельностный подход

Личностноориентированный подход

Системный подход

ФГОС ВО

Рейтинговые показатели

Рисунок 1 Системно-функциональная модель развития компетенций студентов в процессе самостоятельной работы

Целью реализации системно-функциональной модели является развитие компетенций студентов в процессе самостоятельной работы, когда создаются условия формирования личности студента, спо- собного эффективно осуществлять самообразование и самоподготовку в области будущей профессиональной деятельности. При этом закладываются элементы культуры организации и выполнения

Системно-функциональная модель развития компетенций в процессе самостоятельной работы студентов профессионально-педагогического вуза

самостоятельной работы, направленные на проектирование, планирование и са-мокоординацию самообразования и самосовершенствования – важнейших составляющих компетенций студентов [1].

Целевая установка содержательного компонента заключается в обеспечении студентов необходимой информацией в рамках профессиональной подготовки, которая воспринимается, осваивается, запоминается и переходит в разряд умений, то есть содержательный компонент определяет необходимый базовый набор теоретического и практического инструментария, используемого для эффективного осуществления самостоятельной работы и направленного на изучение современных достижений науки и техники.

Составляющими содержательного компонента определены дополнительная научная и специальная литература, методические рекомендацию по организации и осуществлению самостоятельной работы, задания для самостоятельного выполнения, максимально приближенные к реальным профессиональным ситуациям в контексте будущей профессиональной деятельности.

Значимым в структуре системнофункциональной модели является компонент мотивационной поддержки, который позволит развивать устойчивую познавательную мотивацию к самостоятельному изучению дисциплин профессионально-педагогической подготовки. Мотивационная поддержка включает систему стимулирования, оценки и самооценки, что способствует активизации личностных намерений и побудительных сил, на основе которых может быть сформирована субъектная позиция выпускника профессионально-педагогического вуза [5]. В ходе подготовки и организации самостоятельной работы важно уделить особое внимание поддержке мотивационных ресурсов студентов и активизации всех видов мотивов обучения, которые тесно связаны с потребностями, с одной стороны, и с развиваемыми компетенциями, с другой. Соответствие потребностей, мотивов и компетенций, развиваемых в процессе самостоятельной работы студентов направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) представлено в таблице 1.

М.А. Федулова

Таблица 1 – Соответствие потребностей, мотивов и компетенций, развиваемых в процессе самостоятельной работы студентов

|

Потребности |

Мотивы |

Обозначение и наименование категорий компетенций |

|

Коммуникационная потребность в общественном признании (Л.А. Маслоу, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) |

Социальный мотив, стремление быть полезным для окружающих (А.К. Маркова) |

УК-3. Командная работа и лидерство. ОПК-1. Профессионально-нормативная этика. ОПК-7. Взаимодействие с участниками образовательных отношений. ОПК-8. Педагогическая деятельность на основе специальных научных знаний |

|

Потребность в самоутверждении (Л.И. Божович, Н.Е. Харламенкова, А.Г. Маслоу др.) |

Мотив достижения, стремление занять определенное место в обществе (И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев) |

ОПК-3. Организация учебной и воспитательной деятельности обучающихся. ОПК-7. Взаимодействие с участниками образовательных отношений |

|

Потребности |

Мотивы |

Обозначение и наименование категорий компетенций |

|

Познавательная потребность (С.Л. Рубенштейн, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев и др.) |

Мотив приобретения профессиональных знаний, удовлетворенность учебной деятельностью (Л.И. Божович, П.М. Якобсон и др.) |

|

|

Потребность в самоопределении (В.Д. Шадриков, К.К. Платонов, Д.В. Богоявленская) |

Мотив овладения специальностью, ценностные и смысловые установки, мотив самоопределения (Е.П. Ильин, П.В. Симонов, П.М. Якобсон) |

УК-3. Социальное взаимодействие в команде. ОПК-4. Духовно-нравственное воспитание с учетом национальных ценностей. ОПК-5. Контроль и оценка результатов образования обучающихся |

|

Потребность в профессиональной компетентности (В.Д Шадриков, Д.А. Леонтьева) |

Профессиональный мотив, мотив учебной деятельности, познавательный мотив, мотив выбора профессии (А. Маслоу, В.Д. Шадриков и др.) |

ОПК-1. Профессионально-нормативная этика. ОПК-6. Индивидуализация обучения, развития, воспитания на основе психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности |

Таким образом, выстраивание и организация самостоятельной работы с учетом потребностей обучающихся и мотивов их обучения будет способствовать развитию компетенций студентов.

Функции деятельностного компонента модели развития компетенций студентов в условиях организованной самостоятельной работы направлены на возможность становления личности через деятельность и в процессе этой деятельности. Для этого необходим выбор технологий, форм, методов и средств обучения, позволяющих организовать продуктивную учебно-познавательную деятельность студентов с акцентом на развитие их личностных качеств. Применение современных технологий обучения способствует приращению результатов обучения, которые направлены на формирование положительных стимулов внутренней мотивации к освоению будущей профессиональной деятельности, мобилизацию готовности к поиску, усвоению и применению развитых компетенций в профессиональных ситуациях стандартного и нестандартного характера. К таким технологиям обучения относим технологии активного обучения (контекстно-знаковая технология, метод проектов, проблемное обучение, кейс-технологии), применение которых обеспечит развитие исследовательских, проективных, технологических умений, креативности, самостоятельности и учебно-познавательной активности. Однако необходимо не забывать и о традиционных репродуктивных методах обучения (конспектирование, подготовка докладов, разработка структурно-логических схем), позволяющих овладеть общеучебными умениями, развивать алгоритмическое и логическое мышление.

Оценочно-результативный компонент в структуре системно-функциональной модели предусматривает осуществление объективной и субъективной оценок самостоятельной деятельности. Оценка как показатель необходима для определения уровня усвоения системы знаний и уме-

Системно-функциональная модель развития компетенций в процессе самостоятельной работы студентов профессионально-педагогического вуза

ний студентов в процессе выполнения самостоятельной работы, что важно для развития их компетенций. Объективное оценивание производится педагогом путем проверки продуктов самостоятельной работы студентов в ходе текущей и промежуточной аттестации с возможным анализом соответствия результатов требованиям ФГОС ВО. Результаты объективной оценочной деятельности серьезно влияют на содержание и форму процесса работы, скорость и точность ее выполнения, исходя из этого корректируются интеллектуальные и волевые механизмы работы, воздействуя на успешность ее реализации [8]. Оценка помогает студентам сориентироваться в качестве собственной деятельности, определяет соответствие между ожиданием и его результатом. Она является тем механизмом обратной связи, который обеспечивает регуляцию учебно-познавательной деятельности студентов, при этом адекватность и своевременность оценки педагога сказывается на формировании самооценки и саморегуляции обучающихся.

В рамках же субъективной составляющей системы оценивания самостоятельной работы планируется проведение самоконтроля собственной самостоятельной деятельности, когда включаются механизмы оценки сформированных компетенций и необходимость их регулировки посредством введения корректив. В ходе самоконтроля учитывается целесообразность и эффективность как самого результата выполнения работы, так и его корректировки [9]. Таким образом, самоконтроль включает в себя такие элементы как самопроверка, самооценка и самоанализ (рефлексия).

Развитие рефлексивной функции проявляется в умении осмысливать собственную учебную деятельность, давать ей адекватную оценку, акцентировать внимание как на полученных знаниях, так и на структуре самой деятельности, которая приводит к созданию «продуктов» учения. Таким образом, происходит осознание своего пути получения знаний, формируется индивидуальный способ учения, основанный на значимых для развития личности особенностях студента.

Выводы и обсуждения. Роль самостоятельной работы в содержании подготовки студентов профессионально-педагогического вуза становится ключевой, что обосновывается как требованиями ФГОС ВО и тенденциями проектирования структуры и содержания видов учебной деятельности основных профессиональных образовательных программ, так и ее целевой направленностью в настоящее время.

Представленная в работе системнофункциональная модель развития компетенций в процессе самостоятельной работы построена на интеграции следующих методологических подходов: ком-петентностного, системного, деятельностного и личностно-ориентированного и отражает компоненты организации самостоятельной учебной деятельности: целевой, содержательный, мотивационной поддержки, деятельностный и оценочно-результативный.

Поэтапная реализация системнофункциональная модель позволит эффективно организовать самостоятельную работу студентов в системе профессионально-педагогического образования, что обеспечит современному выпускнику высокий уровень развития компетенций, который возможен лишь при прочном освоении умений выполнения самостоятельной работы: самостоятельного поиска информации, конструирования собственного знания, планирования собственных действий, получения конкретного продукта, его оценки и рефлексии.

Список литературы Системно-функциональная модель развития компетенций в процессе самостоятельной работы студентов профессионально- педагогического вуза

- Городецкая Е.Я. О роли самостоятельной работы студентов в реализации компетентностной модели образования / Е.Я. Городецкая, Н.А. Роговая // Символ науки: международный научный журнал. - 2016. - № 8-2 (20). С. 137-140. EDN: WIOHXZ

- Гнатышина, Е.А Сущность, цели и содержание самостоятельной работы обучающихся в современном образовательном процессе / Е.А. Гнатышина // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. - 2013. - № 4(15). С. 60-63. EDN: RTRVKP

- Концепция самостоятельной работы студента / В.М. Толмачева, Е.А. Анисенкова, О.Б. Грунёва, Л.А. Махова, С.А. Сергеев, О.А. Харитонова // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. - 2019. - Т. 9. - № 3. С. 142-150. EDN: YLBGYB

- Ляшенко, М.В. Мотивация учебной деятельности: основные понятия и проблемы / М.В. Ляшенко // Вестник Южно-уральского государственного университета. - 2019. С. 21-31.

- Новокрещин, Б.Г. Самостоятельная работа студентов / Б.Г. Новокрещин [Электронный ресурс] / Высшее образование в России, 2015. - 10 с. - Режим доступа: http://metodisty.ru/m/files/view/samostoyatelnaya_rabota_studentov.

- Трущенко, Е.Н. Организация самостоятельной работы студентов вуза на основе компетентностного подхода к профессиональной подготовке специалистов: автореферат дисс канд. пед. наук. - Москва, 2009. - 168 с. EDN: NKQNON

- Ушинский, К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии / К.Д. Ушинский. - Ленинград: Издательство Академии педагогических наук, 1948. - 23 с.

- Федулова, М.А. Аспекты оценивания качества формирования компетенций студентов профессионально-педагогического вуза / М.А. Федулова, А.С. Зайцева // Техническое регулирование в едином экономическом пространстве: сборник статей IX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием - Екатеринбург: РГППУ, 2022. - С. 173-177. EDN: IPXECO

- Федулова, М. А. Формирование специальной компетенции будущих педагогов профессионального обучения: автореферат дис канд. пед. наук. - Екатеринбург, 2008. - 27 с. EDN: QGQOED