Системные конфликтогены непрерывного обучения сотрудников полиции с применением дистанционных технологий: социолого-управленческий аспект

Автор: Гостев А.Н., Петрова О.В.

Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd

Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения

Статья в выпуске: 3 (44), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе конкретного социологического исследования определяются системные конфликтогены непрерывного обучения сотрудников полиции с применением дистанционных технологий; представляются факторы, обусловливающие необходимость активизации непрерывного обучения; обосновывается определение конфликтогена непрерывного обучения сотрудников полиции с применением дистанционных технологий; выявляются системообразующие конфликтогены в непрерывном образовании сотрудников полиции с применением дистанционных технологий.

Система, конфликтоген, непрерывное обучение, сотрудник полиции, дистанционная технология, управление, социология, правоохранительная безопасность, цифровая информатизация, инновации, информация

Короткий адрес: https://sciup.org/140290393

IDR: 140290393 | УДК: 378.1 | DOI: 10.51980/2542-1735_2021_3_114

Текст научной статьи Системные конфликтогены непрерывного обучения сотрудников полиции с применением дистанционных технологий: социолого-управленческий аспект

Для России как государства с большой территорией, низкой плотностью населения в большинстве регионов, бедностью значительного количества людей, с относительно высоким для российской культуры уровнем преступности и другими факторами дистанционные технологии в образовании – это благо. Они способствуют решению стратегической задачи по закреплению населения (профилактике оттока) в регионах, снижают уровень материальных, временных, социально-психологических и иных затрат населения на обучение и другое, тем самым обеспечивая военную и иные виды национальной без-

Взгляд. Размышления.Точка зрения ^^^

опасности [подр.: 4, с. 129]. Институт полиции обеспечивает внутреннюю безопасность государства, следовательно, качественная непрерывная подготовка его кадров – актуальная необходимость. Дистанционные технологии позволяют решать эту проблему по месту расположения организаций полиции.

Итоги анализа документов (материалов СМИ, данных статистики) показывают, что в условиях цифровой информатизации общества опасные преступления поражают интеллектуальную сферу, становятся трудно раскрываемыми [подр.: 3, с. 104]. Для их профилактики сотрудники полиции должны обладать более высоким уровнем знаний, навыков, умений (компетенций), чем преступники, которые априори в высокой степени мотивированы на углубленное изучение цифровых технологий. Один из примеров – колл-центры в организациях ФСИН России. По информации Центробанка России, в 2019 г. мошенники таких структур похитили с банковских карт россиян около 6,5 миллиарда рублей. Оказалось, что участники колл-центров – высокоподготовленные специалисты в сфере социальной инженерии и информационных технологий, эффективное противодействие которым стало проблемой для правоохранительных органов. Поэтому полиция – силовая структура, выполняющая стратегическую задачу по обеспечению правопорядка в стране, обязана (вынуждена) работать в условиях непрерывного, интенсивного, системного обучения, в котором активизируются (зреют) конфликтогены. Очевидно, что без решения проблемы системной и непрерывной профессиональной подготовленности сотрудников полиции объективно добиться подавления преступной активности и тем самым повысить уровень доверия к полиции в современных условиях затруднительно.

В изучении проблем управления (профилактики) конфликтогенами непрерывного обучения сотрудников полиции с применением дистанционных технологий для обеспечения достоверности, верификации, точности его результатов применялся комплекс теоретических (анализ, синтез, сравнение, аналогия, индукция, дедукция, идеализация и другие)

и эмпирических методов (экспертный опрос, анализ документов, наблюдение и другие). В работе использован комплексный подход с технологиями системного, структурно-функционального анализа. Полученные результаты обрабатывались математическими и статистическими способами для установления связей, зависимостей между исследуемыми процессами и явлениями.

Эмпирическая база: образовательные организации МВД России, подразделения полиции регионов России, документы научных исследований системы образования. Кластеры – пять регионов. Эксперты – 216 человек – руководители организаций полиции.

Результаты анализа научных трудов показывают, что исследователи единодушно констатируют факт повышения уровня интенсивности изменений в современном мире, которые обусловлены новыми фундаментальными достижениями науки и быстротой их внедрения во все сферы общества. Знания, технологии становятся средствами производства и, следовательно, предметами торговли [подр.: 1, с. 27]. Роботизация производственных и иных процессов высвобождает большое количество неквалифицированных кадров, поэтому растет уровень безработицы и конкуренции на рынке труда и, безусловно, преступности. В этих условиях человек объективно находится в состоянии поиска и освоения новых знаний. Как утверждают специалисты образовательной сферы [подр.: 2; 15] и показывают результаты наблюдения общественной практики, непрерывное образование с применением дистанционных технологий обусловило активизацию значительного количества конфликтогенов, которые повлияли и на повышение уровня преступности.

Понятие «конфликтоген» в научных источниках трактуется в зависимости от решаемой проблемы и причин его существования по-разному. Так, исследователи процессов управления социальной сферой определяют его как «следствие дисфункций системы управления, обусловливающих активизацию противоречий в социальных системах» [подр.: 6, с. 14]; электронного обучения – как

«низкий уровень педагогического обеспечения действий участников образовательного процесса, обусловленный расстоянием, техническими возможностями контроля» [подр.: 9, с. 8]; правоохранительной деятельности по противодействию интеллектуальным преступлениям – как «относительное отставание в качестве инновационных знаний, навыков, умений (компетенций) сотрудников полиции от преступников, которые более мотивированы на углубленное изучение цифровых технологий» [подр.: 11, с. 28]; в управленческой правоохранительной деятельности – как «проблемы имиджа руководителя ОВД, приводящие к возникновению противоречий в административной власти» [подр.: 10, с. 20]; неформальной власти – как «дисфункции или бездействие институтов гражданского общества в контроле деятельности государства» [подр.: 5, с. 113]; заимствовании западного опыта и роботизации – как «противоречия традиций и инновации в образовании» [подр.: 14, с. 799]; межкультурных коммуникаций и международных отношений – как «религиозные противоречия, обусловленные геополитическим фактором» [подр.: 16, с. 52]; организации деятельности сотрудников полиции – как «несовершенство общественных механизмов стимулирования персонала полицейских организаций» [подр.: 8, c. 27]; организации управления органом внутренних дел Российской Федерации – как «противоречие между потребностью населения в обеспечении правоохранительной безопасности и уровнем доверия к институту полиции» [подр.: 12, с. 79]; социально-экономических взаимодействий и отношений

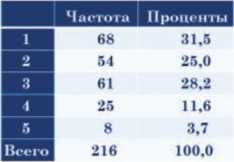

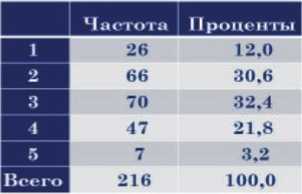

По Вашему мнению, в настоящее время население России ДОВЕРЯЕТ СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

1. Доверяет -31,5%

2* Скорее доверяет -25е»

3. Не доверяет - 28,2%

1. Скорее не доверяет -11,6%

5 Трудно ответить - 3,7%

– как «скрытая противоборство по поводу удовлетворения актуальной потребности личности, организации [подр.:13, с. 19] и другие. Как видно, этот феномен – системная причина общественных противоречий и зависимостей. В связи с этим на основе обобщения и систематизации имеющихся знаний категории «конфликтоген» представляется авторская трактовка данной категории применительно к теме исследования: это структурный, функциональный идеальный и материальный элемент общественных действий, взаимодействий, отношений в непрерывной образовательной сфере, хранящий наследственную информацию об общественных катаклизмах в институте образования и путях их профилактики, выполняющий сигнальную функцию о неблагополучии образовательного общественного организма, сдерживающую разрушительные управленческие тенденции, активизирующийся при снижении уровня качества управления образованием и, следовательно, ослабления всего общественного организма.

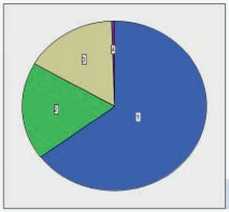

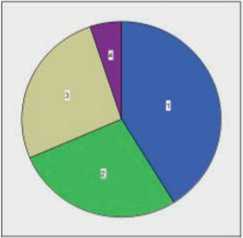

Как показывают результаты сравнительно-сопоставительного анализа статистических данных, в настоящее время уровень доверия населения полиции постепенно, но стабильно растет. Подтверждают этот факт опрос экспертов (рис. 1). Как видно на рисунке, 56,5% опрошенных считают, что большинство населения доверяет обеспечение своей безопасности полиции, но значительная часть (39,8%) пока не доверяет, что обусловливает необходимость интенсификации процесса системной и непрерывной подготовки сотрудников.

Рис. 1. Мнение экспертов о доверии населения институту полиции

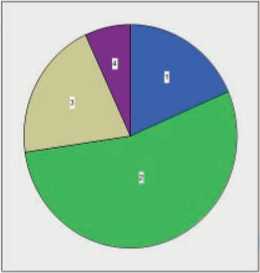

Результаты исследования показывают, что современные общественные технологии управления позволяют как блокировать конфликтогены, так и активизировать, что успешно реализуется в процессе ведения гибридной войны. Как известно, любые изменения в общественном (естественном, живом) организме приводят к временному (или длительному) нарушению его работы, ослаблению или гибели. Эпидемия новой коронавирусной инфекции активизировала массовое применение дистанционных технологий в профессиональной подготовке сотрудников полиции и объективно создала условия для развития конфликтогенов в их образовательной сфере. Так, образовательные организации МВД России в условиях пандемии коронавирусной инфекции стали быстро переходить на массовое использование электронных средств обучения, что обусловило дополнительные требования к цифровой грамотности участников образовательного процесса, общественную напряженность и, как следствие, активизацию конфликтогенов. Это – объективный факт. Цифровые средства поиска, сбора, отбора, хранения, обработки, обобщения, обмена, распространения информации, как в свое время электричество, усовершенствовали средства производства, обновили (модернизировали) все сферы человеческой деятельности, в том числе и образование. Но все новое вызывает у людей опасение, что обусловливает активизацию конфликтогена, содержанием которого является противоречие между традицией и инновацией. Например, результаты исследования показывают, что 59,2% экспертов желали бы вернуться к традиционному обучению (рис. 2).

Рис. 2. Результаты опроса экспертов о перспективах традиционной классно-урочной формы обучения в вузах России

В ходе исследования анализировался и такой факт: организаторы и активные участники российского образовательного рынка получили возможность получать значительную прибыль. В условиях пандемии и применения электронных средств передачи информации произошел скачок цен и активности в продаже информации. Точная достоверная информация стала товаром дорогим и с высоким уровнем ликвидности. Очевидно, что доступ к такой информации оказался для многих участников образовательного процесса затруднен. Принцип такой: «Плати за точную и достоверную информацию или пользуйся сбросами». Причина же любого конфликта – результат борьбы по поводу удовлетворения актуальной потребности, в данном случае – информации.

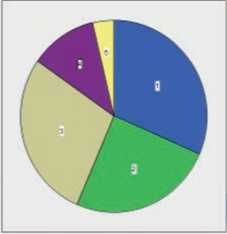

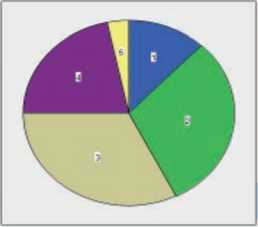

Результаты опроса экспертов показали, что часть участников образовательного процесса организаций МВД не удовлетворены качеством информации, которую они получают в процессе обучения (рис. 3). Более половины респондентов (52,4%) испытывают трудность в получении нужной информации.

Этот факт – явный конфликтоген, так как он вносит неравенство среди участников образовательного процесса, что в конечном итоге ограничивает их в доступе к социальным лифтам, продвижении по службе и другом передвижении в общественной стратификации.

На Ваш взгляд, в условиях реализации дистанционных ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧИТЬ ДОСТОВЕРНУЮ, ТОЧНУЮ, НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ СТАЛО ЛЕГЧЕ?

1. Да. некоторую легче - 12е»

з. Скорее1 легче - 32.4°»

4. Скорее труднее - 21,8е»

5, Затрудняюсь с ответом - 3,2е»

Рис. 3. Доступность информации в условиях реализации дистанционных образовательных технологий

Очевидно, что системным стал управленческий конфликтоген. Результаты содержательного анализа научной литературы показывают, что Россия в организации обучения с применением дистанционных технологий в начале XXI века была одной из ведущих стран мира [подр.: 7, с. 165] и могла бы более эффективно преодолеть препятствия, созданные пандемией вирусной инфекции, изоляцией России западными оппонентами, если бы не были совершены системные управленческие ошибки. Уже в 2016 году на образовательном рынке России начались информационные атаки на инновационные вузы, которые специализировались на обучении с применением дистанционных технологий, впоследствии приведшие к ограничению или прекращению их работы.

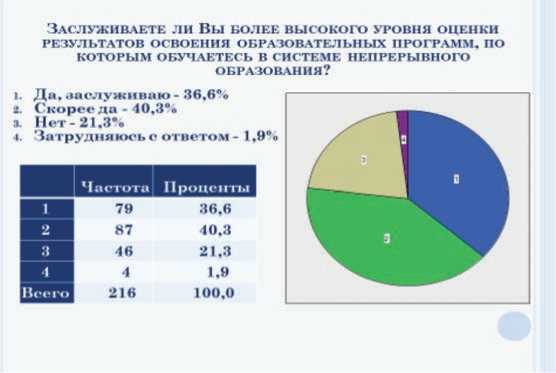

Зарубежный опыт использования электронных средств передачи информации (Великобритания, США, Южная Корея) по- казывает, что там подобное обучение приоритетным стало еще до пандемии, поэтому сейчас нет информации о проблемах в образовании в этих странах. Дело в том, что оно, например, в Южной Корее, давно стало традиционным, а 85% работающего населения проходит ежегодную переподготовку в системе обучения с применением дистанционных технологий. А эффективность подобного японского обучения можно объяснить высоким уровнем мотивации населения на приобретение знаний, так как основная часть трудовых ресурсов занята в семейном бизнесе, где объективно повышенный уровень коллективной ответственности и, соответственно, контроля. В этой связи следует утверждать, что явным конфликтогеном в обучении с применением дистанционных технологий являются управленческие дисфункции, что подтверждается результатами опроса экспертов (рис. 4).

На Ваш взгляд, какова основная причина ЗАТРУДНЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ?

-

1. Стратегические управленческие ошибки - 64.8е»

-

2. Неразвитость технологий - 18.5е»

-

3. Подготовка кадров - 16.2е»

-

4. Другое-0.5е»

34.7

19.4

27.8

100.0

Рис. 4. Причины затруднений в реализации дистанционных технологий в России

Результаты наблюдения общественной практики показывают ошибочное мнение по поводу скорого упразднения классической классно-урочной системы обучения, то есть тенденция к реализации обучения без использования многовекового опыта – это кон-фликтоген. Здесь возможно лишь изменение средств, мест, интенсивности обучения. Например, классная аудитория может быть создана виртуально, где она будет представлять собой рабочие кабинеты обучающихся. Ими могут быть комнаты в квартирах, помещения библиотек, служебные кабинеты, камеры в местах лишения свободы и т.п. А непосредственное взаимодействие с преподавателем обеспечивается традиционными педагогическими технологиями, реализуемыми цифровыми средствами передачи информации. Они позволяют постоянно находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо (так называемым биологическим преподавателем) или чем-либо (например, обучающим роботом). Таким образом, здесь участники образовательного процесса будут взаимодействовать также, как и два с половиной тысячелетия (перипатетика – Аристотель) назад. Использование электронных средств позволяет лишь совершенствовать, например, формы лекционных занятий: проблемные, визуализации, пресс-конференций и другие. Здесь аналогия простая: в свое время двигатель внутреннего сгорания заменил лошадь, но не колесо.

Результаты наблюдения практики показывают, что электронные (цифровые) средства передачи информации значительно облегчают человеку доступ как к созидающим ресурсам общественных знаний, так и разрушающим. Вторая часть ресурсов – очевидный конфликтоген. Так, обучение с применением таких средств в условиях интенсификации всего спектра общественных взаимодействий и отношений позволяет: экономить время, получать много информационных услуг с различными точками зрения, приобретать знания в любом месте и в любое время (в служебных кабинетах, в учреждениях ФСИН, местах проживания эмигрантов, в зарубежных диаспорах наших соотечественников и т.д.), обучаться одновременно по нескольким специальностям и другое. Если человек добросовестный и желает работать (учиться), то он, безусловно, самостоятельно найдет нужные знания и, приложив усилия, поймет их, применит на практике, сформирует необходимые в профессиональной деятельности компетенции. Если же он не обременен прилежностью, совестью, честностью ..., то также легко разработает способы получения необходимых документов, незаконного обогащения, доступа к той или иной профес- сиональной деятельности и т.п. Уже сейчас актуализировалась проблема обмана (как составной части содержания деликта) обучающимися сил и средств контроля в образовательной практике.

Таким образом, одна из главных проблем обучения с применением дистанционных тех- нологий (электронных средств) – это воспитание и воспитанность участников образовательного процесса [подр.: 9, с. 47]. Этот вывод подтверждается результатами опроса экспертов (рис. 5).

18,1

НАЗОВИТЕ НАИБОЛЕЕ ТРУДНУЮ ЗАДАЧУ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Воспитание

1 Передача комплексных знаний

1. Научное познание предмета

4. Формирование умений, навыков

- 34.7% - 19,4% - 27.8% - 18.1%

Всего

Рис. 5. Значения задач обучения сотрудников полиции с применением дистанционных технологий

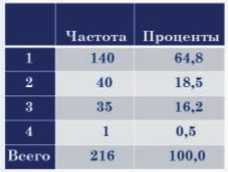

Априори все конфликтогены, явления и процессы в обществе находятся в единой системе, следовательно, обусловливают существование друг друга. В этой связи повышенная активность и самостоятельность обучающихся сотрудников полиции в обучении с применением дистанционных технологий активизирует конфликтогены, связанные с внешней оценкой их труда и самооценкой. Опросы экспертов показывают, что у обучающихся в системе непрерывного образования сотрудников полиции возрос уровень самооценки уровня своей общей профессиональной подготовки и они стали в большей степени критичны к оценке их труда преподавателя (рис. 6).

Рис. 6. Отношение сотрудников полиции к результатам оценки освоения ими образовательных программ в системе непрерывного образования

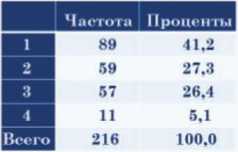

Результаты наблюдения образовательной практики позволяют утверждать, что разговоры о замене преподавателей (биологических субъектов образовательной практики) роботами (объектами искусственного интеллекта) несостоятельны. Роботы становятся и будут оставаться средствами преподавателя в процессе обучения, так как именно он разрабатывает содержание программ, методики и т.п. У преподавателя появится новая функция – разработка теоретического материала для программирования, который будет призван обеспечить четыре задачи: учебную, воспитательную, научную и методическую. Уровень педагогического мастерства и значение преподавателя как наставника (именно обучающего субъекта) не только не снизится, а будет постоянно расти. Так, в ходе исследования был выявлен такой факт: несмотря на обилие информации, получаемой в результате развития цифровых технологий, обучающийся испытывает значительные затруднения в разработке выпускных квалификационных работ, в которых априори комплексно реализуются и оцениваются уровни решения учебной, воспитательной, научной, методической задач (рис. 7). В его деятельности возрастет значение воспитания, которое трудно фор-мализовывать, программировать, роботизировать. В результате полученные знания будут использоваться для разрушения, а не для созидания.

НУЖДАЕТЕСЬ ли Вы В ПОМОЩИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ Вашего труда по выполнению выпускной КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ?

1. Очень нуждаюсь -4L2%

1. Нуждаюсь - 27,3%

3. Скорее нуждаюсь - 26t4"«

4. Не нуждаюсь -5Ле*

Рис. 7. Мнение экспертов о востребованности научного руководителя обучающимися в процессе выполнения выпускной квалификационной работы

Обученный, но неправильно воспитанный человек может разрушить коллектив, стать преступником. Как говорили разработчики стратегических операций в период Великой Отечественной войны, при подготовке солдата надо не только научить его метко стрелять, но и убедить его это делать по противнику, а не наоборот.

Стратегическим конфликтогеном в этом аспекте является регламентация Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» введения в оборот категории «обучающийся» вместо «обучаемый». Ее смысл состоит в том, что человек может сам всему обучиться.

Законодатель предположил, что участник образовательного процесса сам должен определять содержание, технологию, место и время обучения, выбирать себе преподавателя. Конечно, в этом есть рациональный смысл. Но он требует очередной перестройки системы образования, то есть продолжения хаоса в этом основном институте общества.

Кроме того, как известно, родителей (наставников) не выбирают. Это противоречит природному естеству и, следовательно, имеет разрушительный (конфликтный) смысл. А ссылки на опыт западных стран, как показывают результаты нашего исследования (рис. 8), несостоятельны.

Рис. 8. Мнение экспертов о необходимости западного опыта в системе подготовки кадров полиции в образовательных организациях МВД России

Заимствование западного опыта с единым государственным экзаменом уже привело к снижению уровня знаний у современной российской молодежи, что является опасным управленческим конфликтогеном, так как ее представители уже сейчас начали массово присутствовать в органах власти.

Как известно, любое государство – это живой организм, требующий для своего развития ресурсы, которые оно забирает у природы, а когда это сделать становится трудно – отнимает у соседей. Так происходит во всей общественной системе, в том числе и в образовании. Западноевропейский мир – особая цивилизация, образованная в условиях перенаселения и, следовательно, напряженной конкуренции. Поэтому он никогда не творил для соседей благо. Если же соседям он предлагает какую-то «инновацию», то это «троянский конь», искусственно организованный для соседа конфликтоген.

Результаты наблюдения профессиональной практики сотрудников полиции показывают, что в ней есть такая системная проблема, как «контроль образовательной информации». Очевидно, что неточная информация обусловливает потенциальные противоречия (конфликтогены) во всех сферах общественной жизни. Она – причина принятия неточного управленческого решения, судебных, врачебных, технических и иных ошибок.

Практика показывает, что дистанционные технологии не только облегчают поиск нужной, точной, достоверной информации, но и позволяют быстро ее исказить, сделать ложной, деструктивной, разрушительной (рис. 9).

Рис. 9. Доверие экспертов образовательной информации, размещенной в сети Интернет

Результаты исследования показали, что в настоящее время у значительной части обучающихся сотрудников полиции сложилось устойчивое мнение о необходимости усиления интенсивности формального (админи- стративного) и неформального (общественного) контроля недостоверной информации, распространяемой в СМИ с применением дистанционных технологий (рис. 10).

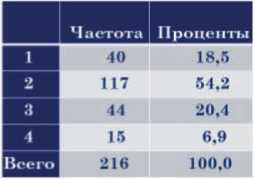

Считаете ли Вы необходимым усилить контроль ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. РАЗМЕШЕННОЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ (ВЕБ-СЕТЬ)?

1. Да-18.5%

2. Скорее да - 54.2% з. Нет-20.4%

4. Затрудняюсь с ответом - 6.9%

Рис. 10. Мнение экспертов о необходимости усиления контроля образовательной информации, размещенной в сети Интернет

Исходя из понимания системности всех элементов, явлений и процессов общества, можно утверждать о том, что активизация одних конфликтогенов непременно приведет к развитию других, что обусловит проблемы организационного характера, снижение уровня мотивации на получение качественного образования, снижение качества образования, потерю «духа академичности» и другое. Например, научные школы решают не только задачи обучения и науки, но и воспитательную, методическую. А транслирование знаний с учетом лишь обобщенных характеристик обучающихся не приведет к качественной подготовке кадров, которые будут уже в ближайшее время обеспечивать безопасность России.

Таким образом, применение дистанционных технологий в непрерывном образовании сотрудников полиции способствует качественному обеспечению стратегической правоохранительной безопасности России. В условиях цифровой информатизации общества опасные преступления становятся трудно раскрываемыми. Для их профилактики сотрудники полиции должны обладать более высоким уровнем компетенций в сфере цифровых технологий.

Конфликтоген непрерывного обучения сотрудников полиции с применением дистанционных технологий – это структурный, функциональный идеальный и материальный элемент общественных действий, взаимодействий, отношений в непрерывной образовательной сфере, хранящий наследственную информацию об общественных катаклизмах в институте образования и путях их профилактики, выполняющий сигнальную функцию о неблагополучии образовательного общественного организма, сдерживающую разрушительные управленческие тенденции, активизирующийся при снижении уровня качества управления образованием и, следовательно, ослабления всего общественного организма.

Системообразующими конфликтогенами в непрерывном образовании сотрудников полиции с применением дистанционных технологий являются: противоречие между образовательными традициями и инновациями, затруднения в получении достоверной, точной, нужной информации, управленческие дисфункции в непрерывном образовании; обман (как составная часть содержания деликта) обучающимися сил и средств контроля в образовательной практике, затруднения в объективной внешней оценке труда обучаю- щихся и их самооценке, неточности в трактовке категорий и пробелы в нормативных правовых документах, регламентирующих образовательный процесс, заимствование и реализация западного опыта обучения без учета национальных особенностей и другие.

Список литературы Системные конфликтогены непрерывного обучения сотрудников полиции с применением дистанционных технологий: социолого-управленческий аспект

- Ветрова, О.А. Рецидивная преступность иностранных граждан на территории России: социолого-правовая характеристика / О.А. Ветрова, Т.С. Демченко, А.Н. Гостев // Вестник Академии права и управления. - 2020. - N 2 (59). - С. 23-31.

- Ветрова, О.А. Незаконная миграция как причина совершения преступлений иностранными гражданами, подпадающими по действие административного надзора / О.А. Ветрова, Т.С. Демченко, А.Н. Гостев // Вестник Академии права и управления. - 2020. - N 1 (58). -

- Гостев, А.Н. Организационный конфликт: социологический аспект : монография / А.Н. Гостев. - М.: Изд-во СГУ, 2013. - 193 с.

- Гостев, А.Н. Теоретико-методологические основы исследования феномена гибридной войны и проблемы безопасности: результаты анализа цифровых документов / А.Н. Гостев // Человеческий капитал. - 2019. - N 12 (132). Ч. 2. - С. 126-147.

- Демченко, Т.С. Гражданское общество: контроль над деятельностью государства : монография / Т.С. Демченко, А.Н. Гостев. - М.: Изд-во СГУ, 2011. - 193 с.

- Демченко, Т.С. Проблемы качества электронного обучения: социологический взгляд / Т.С. Демченко, А.Н. Гостев // Социология образования. - 2017. - N 3. - С. 4-22.

- Иванова, О.А. Российские образовательные организации: традиции инновационной деятельности / О.А. Иванова, А.Н. Гостев // Вестник экономика, права и социологии. - 2018. -N 2. - С. 164-169.

- Кадыров, Р.Х. Общественные механизмы стимулирования сотрудников полиции / Р.Х. Кадыров, Т.С. Демченко, А.Н. Гостев // Вестник Академии права и управления. - 2020. -

- Кобзева, Н.И. Педагогические конфликтогены электронного обучения в контексте социологического исследования / Н.И. Кобзева, О.А. Иванова, А.Н. Гостев // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2017. - N 5 (205). - С. 3-15.

- Куклина, Е.Ю. Имидж руководителя ОВД: социолого-герменевтический аспект / Е.Ю. Куклина, Т.С. Демченко, А.Н. Гостев // Вестник Академии права и управления. - 2021. -N 1 (63). - С. 15-25.

- Петрова, О.В. Внешняя образовательная миграция: проблемы, практика межкультурной коммуникации / О.В. Петрова, О.А. Ветрова, А.Н. Гостев // Вестник Уфимского юридического института МВД России. - 2020. - N 6 (58). - С. 25-32.

- Чеплухов, Е.В. Организации управления органом внутренних дел Российской Федерации: социологический аспект / Е.В. Чеплухов, Т.С. Демченко, А.Н. Гостев // Вестник Академии права и управления. - 2020. - N 3 (60). - С. 75-85.

- Gostev, A.N. Russian traditions in the system of student government / A.N. Gostev, T.S. Demchenko // Russian éducation and society. - 2014. - N 4. - Т. 56. - С. 3-26. С. 25-31. N 4 (61). - С. 25-32.

- Ivanova, O.F. Traditions and Innovations in Higher Education Management: Conflictological Aspec / O.F. Ivanova, T.S.Demchenko, A.N. Gostev // Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, 03-Special Issue, 798-806 (DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP3/20201320 ISSN 1943-023X)

- Shtchepansky, S.B. Social Mechanisms in Elaborating Russian Educational Policy: Legal Monitoring / S.B. Shtchepansky, A.N. Gostev, T.I. Turko // IJESE-IJESE - International Journal of Environmental and Science Education (ISSN13063065-Turkey-Scopus). - 2016. - N 9. - С. 45-55.

- The religious factor in intercultural communication and international relations / A.G. Tyurikov, A.N. Gostev, A.Y. Bolshunov, S.A. Bolshunova // European Journal of Science and Theology. -2021. - N 17 (1). - PP. 49-61.